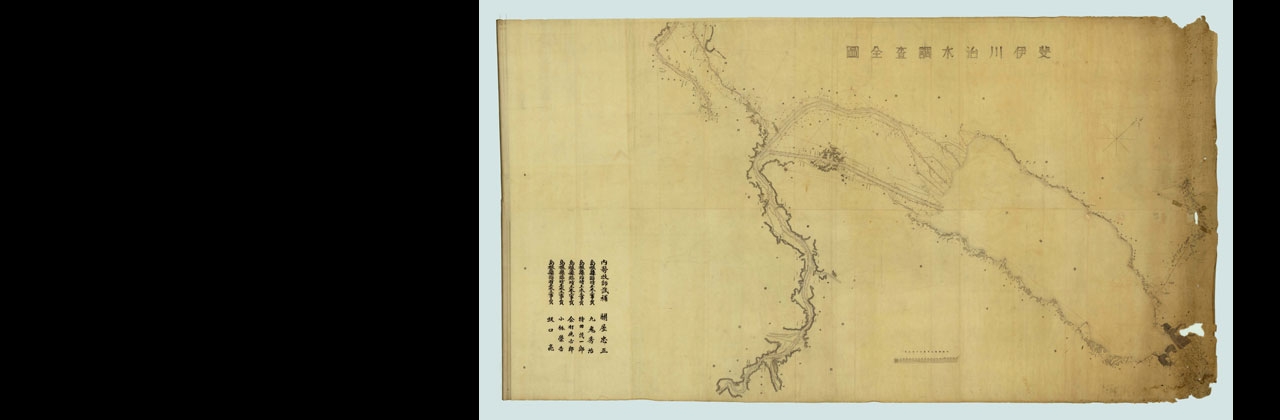

斐伊川の歴史

|

斐伊川の東流

|

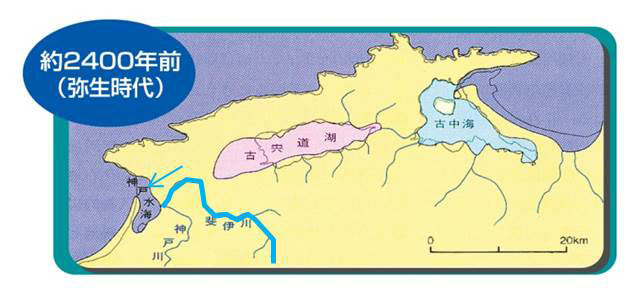

弥生時代の斐伊川(西流)

江戸時代の斐伊川(東流)

|

|

鉄穴(かんな)流し

|

鉄穴流し(母岩の掘削)

|

|

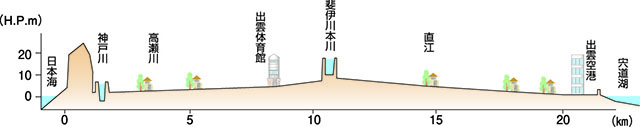

天井川の形成

斐伊川本川は大量の土砂堆積により砂河川となり、下流部は全国でもまれな「天井川」となりました。このため、斐伊川の東流以降、たびたび氾濫を繰り返し、流域住民に多くの試練と苦難を与えてきました。

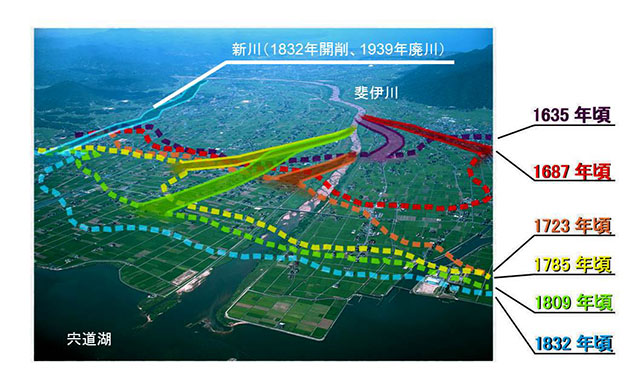

しかし、江戸時代の先人たちは40年~60年ごとに人工的に川を移しかえる「川違え(かわたがえ)」を行い、斐伊川の氾濫を防止するとともに、斐伊川のもたらす土砂で、宍道湖を干拓し、新田開発を行いました。 斐伊川の特徴(出雲河川事務所ウェブサイト) |

天井川イメージ(出雲市街地)

川違えによる宍道湖の干拓(点線が宍道湖の汀線変化)

|

|

取水の知恵

|

斐伊川と並行する鯰の尾(島根県出雲市)

水寄せ(砂堤)の状況(斐伊川右岸15k付近)

|

河川トップに戻る

河川トップに戻る