自動物流道路(Autoflow Road)は、道路空間に物流専用のスペースを設け、クリーンエネルギーを電源とする無人化・自動化された輸送手段によって貨物を運ぶ新たな物流システムです。物流危機やカーボンニュートラルの実現といった社会の変化に対応することを目的としています。

「危機」を「転機」とする

自動物流道路(オートフロー・ロード)

2025年10月29日

「令和7年度自動物流道路の社会実装に向けた実証実験」の実証実験計画概要を公表しました。

2025年10月29日

第3回自動物流道路の実装に向けたコンソーシアム オペレーション分科会を開催しました。

2025年9月19日

「令和7年度自動物流道路の社会実装に向けた実証実験」に参加する事業者を採択しました。

2025年7月31日

「令和7年度自動物流道路の社会実装に向けた実証実験」に参加する事業者の公募を行います。

2025年7月31日

「自動物流道路のあり方 最終とりまとめ」を公表しました。

2025年7月17日

第2回自動物流道路の実装に向けたコンソーシアム インフラ分科会を開催しました。

2025年6月26日

第2回自動物流道路の実装に向けたコンソーシアム オペレーション分科会を開催しました。

2025年6月6日

第2回自動物流道路の実装に向けたコンソーシアム ビジネスモデル分科会を開催しました。

2025年5月28日

第9回自動物流道路に関する検討会を開催しました。

2025年5月16日

第1回自動物流道路の実装に向けたコンソーシアムを開催しました。

2025年4月10日

自動物流道路の実装に向けたコンソーシアムの会員の募集を開始しました。

2025年4月10日

自動物流道路の実装に向けたコンソーシアムのホームページを新設しました。

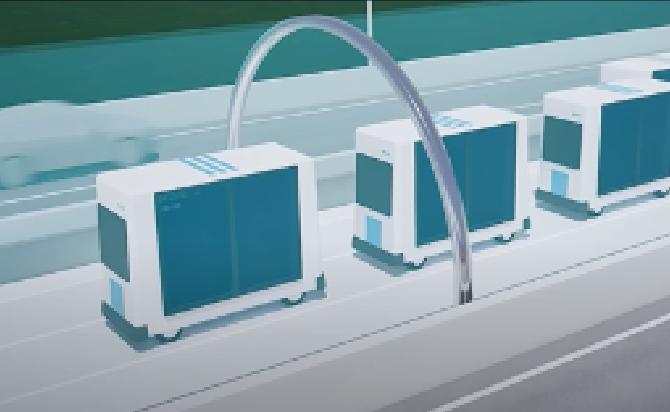

自動物流道路(Autoflow Road)は、道路空間に物流専用のスペースを設け、クリーンエネルギーを電源とする無人化・自動化された輸送手段によって貨物を運ぶ新たな物流システムです。物流危機やカーボンニュートラルの実現といった社会の変化に対応することを目的としています。

輸送も物流拠点での荷下ろし・積み込みも全て自動化。小口・多頻度=省スペースかつ安定的に24時間貨物を輸送することができます。

物流需要が集中する夜間を避け、日中に自動物流道路に荷物を運び込み、バッファリングレーンで保管・時間調整。需要を平準化し、物流を効率化できます。

道路ネットワークの強みを生かして、短距離~長距離の小口・多頻度輸送に対応。トラック、鉄道、海上、航空輸送のネットワークと連携・補完することで、モーダルシフトの推進が期待できます。

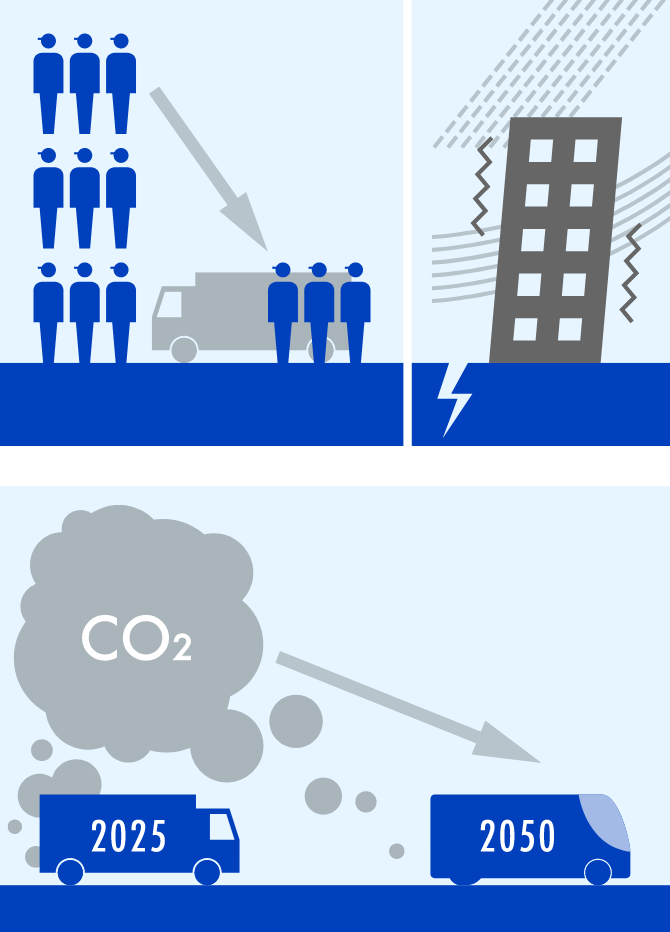

人口減少に伴う社会全体としての労働力不足が懸念されています。また、諸外国と比較して、日本の国際的な地位は相対的に低下しています。

短時間の強雨や大雪の発生、大規模地震等、激甚化・頻発化する自然災害への対応、備えが喫緊の課題となっています。

物流分野は我が国全体のCO2排出量の約1割を占めると言われ、CO2排出量の削減は重大な社会的責務です。2050年カーボンニュートラルの実現に向けてさらなる取り組みが必要です。

都市間移動の速達性は諸外国に劣り、大都市圏及び地方都市における渋滞は経済的にも環境面でも大きなロスを生じるなど、多くの課題を抱えています。

都市間移動の速達性の向上や渋滞対策等のサービスレベル達成型の道路行政への転換と、道路の技術創造による多機能空間への進化によって課題解決・価値創造に貢献し、これからの高規格道路に求められる役割を発揮していくため、これまでの枠組みを超えた政策転換を図っていきます。

物流の小口化・多頻度化が急速に進行し、貨物1件あたりの貨物量が直近20年で半減する一方、物流件数はほぼ倍増。宅配便取扱実績が2022年度には50億個を超えるなど物流に対する負荷が高まっています。その一方で、物流の標準化や情報化の遅れが効率化を妨げています。

燃料費の高騰が物流業界を圧迫しています。

自動化による輸送能力の向上(小口・多頻度輸送への対応)、ドライバーの待ち時間の削減、積載率の向上等による生産性向上が考えられます。

CO2排出量の削減、エネルギー効率の向上、騒音・振動の低減などが考えられます。

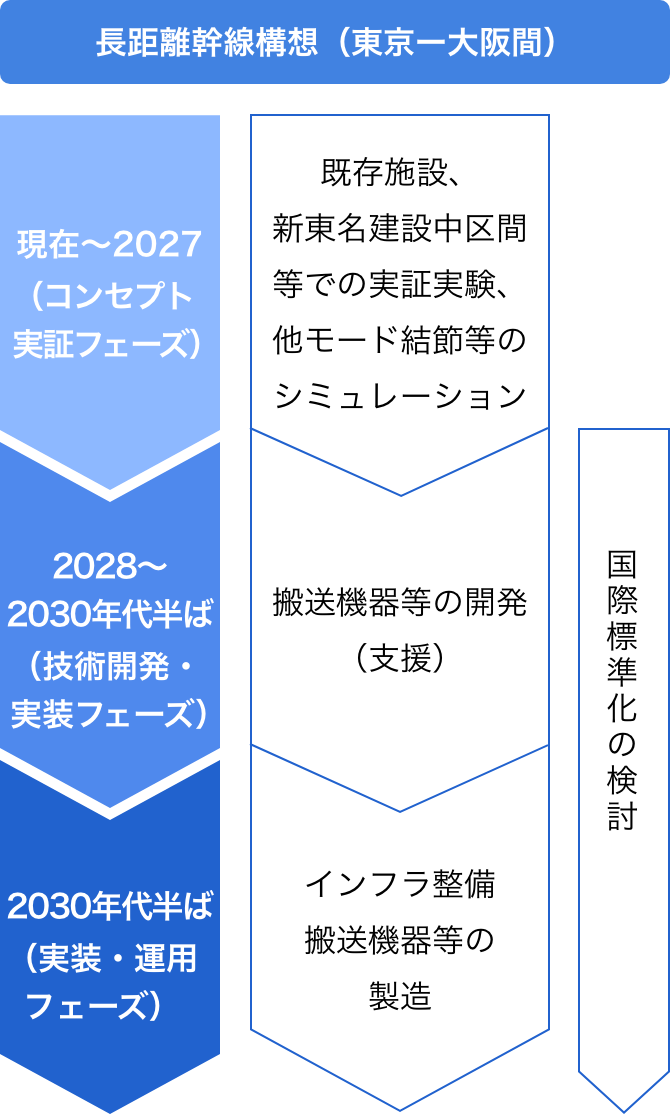

「Cargo Sous Terrain(CST)プロジェクト」と銘打って、主要都市間を結ぶ総延長500kmの自動輸送カートによる地下物流システムを計画。2031年までに最初の区間(チューリッヒ~ヘルキンゲン間:約70km)が完成・運用予定です。

電磁気力を動力とし、低コストのリニアモーターを使用した完全自動運転による物流システムの構築を目指しています。西ロンドン地区において、既存の鉄道敷地内に全長16kmの専用線を敷設する計画です。

自動物流道路本線の整備箇所の検討のみならず、本線と拠点間の接続や、周辺の道路交通への影響、想定される物流量を搬出入するために必要な拠点の設置可能性等の検討を行う為、2025年度中に以下の4か所の区間を事例に、整備イメージのケーススタディを実施。ルートや構造の具体化に向けた検討を行う。

■ケーススタディ区間

自動物流道路の将来の絵姿の共通認識を持つ為に、2025年度中に、既存の施設において、既存の技術を活用した6つのユースケースについて実証実験を実施。

無人荷役機器によるトラックからの荷積み・荷卸し、搬送機器への積み替え作業の自動化に必要な床面積、作業時間などについて検証

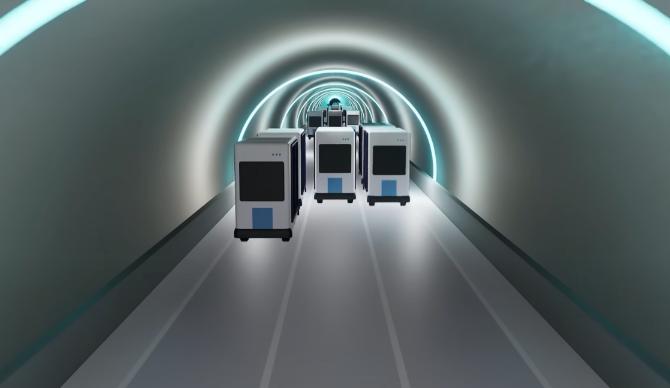

速度や荷物重量の異なる搬送機器の自動走行の状況、必要な道路幅、走行環境、荷物への影響などを検証

異常発生時の検知能力や、それに対する回避行動における走行技術および制御の精度について検証

トンネルなど通信環境が不安定な状況下においても、自動走行が可能かどうかを検証

搬送機器や荷物の運行状況を管理するためのシステムについて、その有効性と課題を検証

搬入車両の到着予定情報をシステムで受信し、搬送機器へ指示。車両の到着に合わせて搬送機器をスタンバイさせる運用について検証

(その他、早期に効果が発現できる区間について、実現可能性等を検討する)