3D都市モデルの“いま”が集結 最先端PLATEAUの取り組みを産官学の関係者が披露

「PLATEAU全国会議」レポート

国土交通省は2025年6月2日に、3D都市モデルの整備・活用・オープンデータ化を推進するプロジェクト「PLATEAU(プラトー)」の最新動向と多様な活用事例を紹介するイベント「PLATEAU全国会議」を、御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンターおよびオンライン配信にて開催した。地方自治体によるデータ整備や実装事例、民間企業によるオープンイノベーションの関係者が一堂に会し、PLATEAUの実践的な可能性を探る全4部構成のプログラムが展開された。

第1部では自治体アドバイザリーボードでのPLATEAU活用自治体と有識者との意見交換、第2部では地域特性を生かした自治体によるPLATEAU活用事例、第3部では民間事業者による先進的な活用事例の発表、第4部ではProject PLATEAUの最新の取り組みと今後の展望が紹介された。

- 文:

- 松下典子(Matsushita Noriko)

- 編集:

- 北島幹雄(Kitashima Mikio)/ASCII STARTUP

- 撮影:

- 曽根田元(Gen Soneda)

開会挨拶には、PLATEAUコンソーシアム事務局長の関本義秀氏が登壇。「PLATEAUの3D都市モデルデータ公開から5年が経ち、コミュニティはすでに全国に広がっている。PLATEAUは“第2ステージ”に入った」と語り、今後の方向性を示した。

続けて関本氏は、「国で整備したデータを、現場の公共業務で日常的に活用することこそが次のマイルストーン」と強調。さらに、「現場ではまだ『3Dは本当に必要なのか?』という声もあるが、日々の業務に根付かせ、全国での活用を広げることが重要だ」と述べ、来場者に対し、活用促進への協力を呼びかけた。また、学生や研究者には一定の認知が進んでいる一方で、「“使われる仕組み”づくりこそが今後の鍵になる」と、継続的なデータ更新と実装の重要性を訴えた。

【第1部】自治体アドバイザリーボードで示される“実装フェーズ”の課題と展望

第1部「自治体アドバイザリーボード」では、まず国土交通省 都市局 国際・デジタル政策課 デジタル情報活用推進室 企画専門官の小林真大氏が登壇。議論の前提として、3D都市モデルの整備状況や地域での活用に向けた課題、支援制度の概要について説明した。

小林氏は、PLATEAUのミッションを「都市のデジタルツインを活用し、地域課題の解決にどう結び付けるか」と定義。その活用先としては、災害リスクの可視化、住民との合意形成の高度化、行政事務の効率化などが期待されていると述べた。

3D都市モデルのデータ整備は順調に進んでおり、2024年度末には人口カバー率が50%を超えたとのこと。整備の主体も国から自治体へと移行しつつあり、2025年度末までには全国で約300都市のモデル整備が完了を予定されているという。

また、モデルの整備・活用を推進するための支援制度として、通常タイプ(補助率2分の1、上限なし)と、早期実装タイプ(上限1,000万円までの定額補助)の2種類の補助制度が用意されており、2025年度は52件が採択されている(詳細は国土交通省のWebサイトを参照)。

今回のPLATEAU全国会議の軸となる「自治体アドバイザリーボード」は、各地のユースケース開発を支援するために設置された独立した議論の場として年2回開催予定。地域での課題とそれに対応するソリューションの汎用化・横展開を議論することを目的としている。今回がその第1回目であり、次回は秋に開催予定だ。

この前提をもとに、第1部では横須賀市と福岡市の2自治体による具体的な活用事例が紹介された。

VRアプリでまちづくりの合意形成を支援(横須賀市)

横須賀市 都市部 都市計画課は「まちづくり3Dシミュレーション(VRアプリ)」を活用した取り組み事例を紹介した。市は令和2(2020)年度に3D都市モデルを整備、令和4(2022)年度にはFBX形式へ変換し、市街化区域全体をカバーするVRアプリを構築。再開発や都市計画道路の整備を見据えた3エリアでは、建物に実際の写真を貼り付けて現状を再現し、これを用いて庁内説明や住民説明会を実施した。参加した関係者や住民からは「平面図より圧倒的にわかりやすい」と好評。合意形成の手段として一定の有効性が示された。一方で、PLATEAU Viewとの操作性の違いや、直感的な編集機能の不足といった改善点も共有された。

浸水リスクの可視化で避難行動を支援(福岡市)

続いて福岡市 都市計画課は「PLATEAU Viewによる浸水想定区域の3次元化」の取り組みを紹介。令和4(2022)年度に整備した都市モデルを活用し、今回は防災課によるユースケースを発表した。二次元の地図では、災害時のリスクを把握しにくいため、浸水想定区域図を3Dデータ化し、建物の高さなどと重ねて可視化した。これにより、住民が水平避難すべきか垂直避難かを直感的に判断できるようになった。市職員による出前講座でも活用され、避難行動の理解促進に貢献しているという。

専門家7名が提言──「実装」フェーズに求められる視点とは?

2つの自治体による事例発表ののち、アドバイザリーボードの有識者7名による質疑やコメントが行われ、PLATEAUの今後に向けた多様な視点が提示された。

関本義秀氏は、「3Dで『わかりやすい』という声があるが、従来の手法と比較して本当に優れているのか、検証が必要」と冷静な分析を求めた。

瀬戸寿一氏(駒澤大学 文学部 地理学科 准教授)は、「両事例ともまちづくりにおける住民の合意形成を目的とした活用の仕方で、まさにPLATEAUが実装段階に入った印象」とコメント。一方で「操作性の課題があり、デジタルに不慣れな職員も含めた活用支援が必要」と提言した。

吉村有司氏(東京大学 先端科学技術研究センター 特任准教授)は、「PLATEAUは専門家だけでなく一般の方々にも開かれたツールであるという観点が大事であり、外向きと内向きの使い方がある」とし、住民との合意形成など外向けの活用だけでなく、内向き(行政内部)での活用強化を促した。

豊田啓介氏(東京大学 生産技術研究所 特任教授)は、発表した両自治体に民間事業者との連携状況について質問。横須賀市は「再開発事業を主導する民間企業と協働して、開発後のシミュレーションデータの一部を作成している」と回答した。

饗庭伸氏(東京都立大学 都市環境学部 教授)は、「双方向性が弱いと、住民に“伝える”だけにとどまってしまう。住民からもらった意見を、あらためてデータに反映していくサイクルが重要」と指摘。さらに、そうして蓄積した情報を庁内の別部門にも展開するなどして、情報共有ツールとしての強みを生かしてほしいと述べた。

南政樹氏(PwCコンサルティング合同会社 シニアマネージャー)は、「PLATEAUは“使ってこそ価値が出る”。子ども向けにゲーム『マインクラフト』と連携するなど、多様な体験設計が必要」と述べ、データを消費する体験としての導入を提案した。

古橋大地氏(青山学院大学 地球社会共生学部 教授)は、「PLATEAU ViewとのUI差が活用の壁になっている」とし、操作性を既存ツールに合わせた仕様書の整備や、世代別UI設計、ストーリーテリング機能の活用を挙げた。

【第2部】地域課題に挑む3D都市モデル活用

第2部の冒頭では、国土交通省 都市局 国際・デジタル政策課 企画専門官の十川優香氏が登壇し、「PLATEAUとは何か」を改めて紹介。都市規模でのデジタルツイン構築により、暮らしを豊かにする“まちづくりDX”の未来像を描いた。

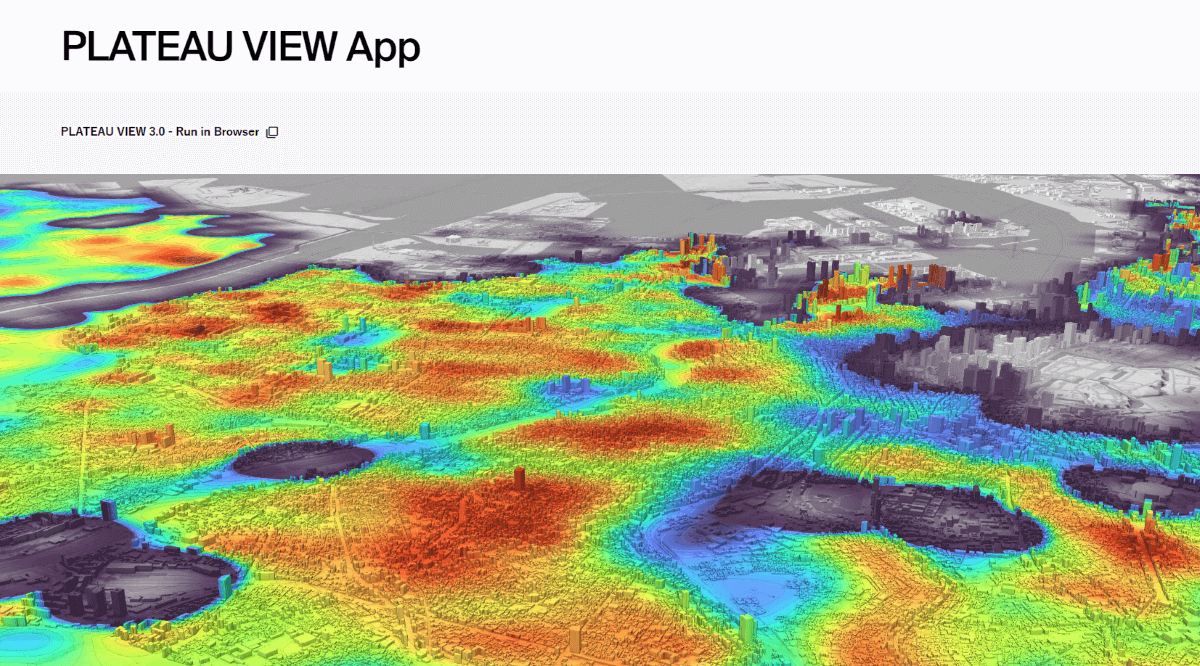

PLATEAUの特徴は「高品質」「オープンデータ」「構造化」の3点で、「G空間情報センター」から3D都市モデルのデータを誰でもダウンロード可能。現在は産官学連携による100件以上のユースケースが生まれ、社会実装が進んでいる。また、可視化ツール「PLATEAU View」やSDKなどの開発支援ツールも公開されており、今後のさらなる普及に向けた施策としてハッカソンやコンテストを通じたコンテンツ開発支援「PLATEAU NEXT」も展開中だ。

第2部では、地域の特性に応じたPLATEAU活用の実践例として、福岡県うきは市、神奈川県相模原市、和歌山県すさみ町、高知県の取り組みが紹介された。

文化財・農地・都市計画を統合的に可視化(うきは市)

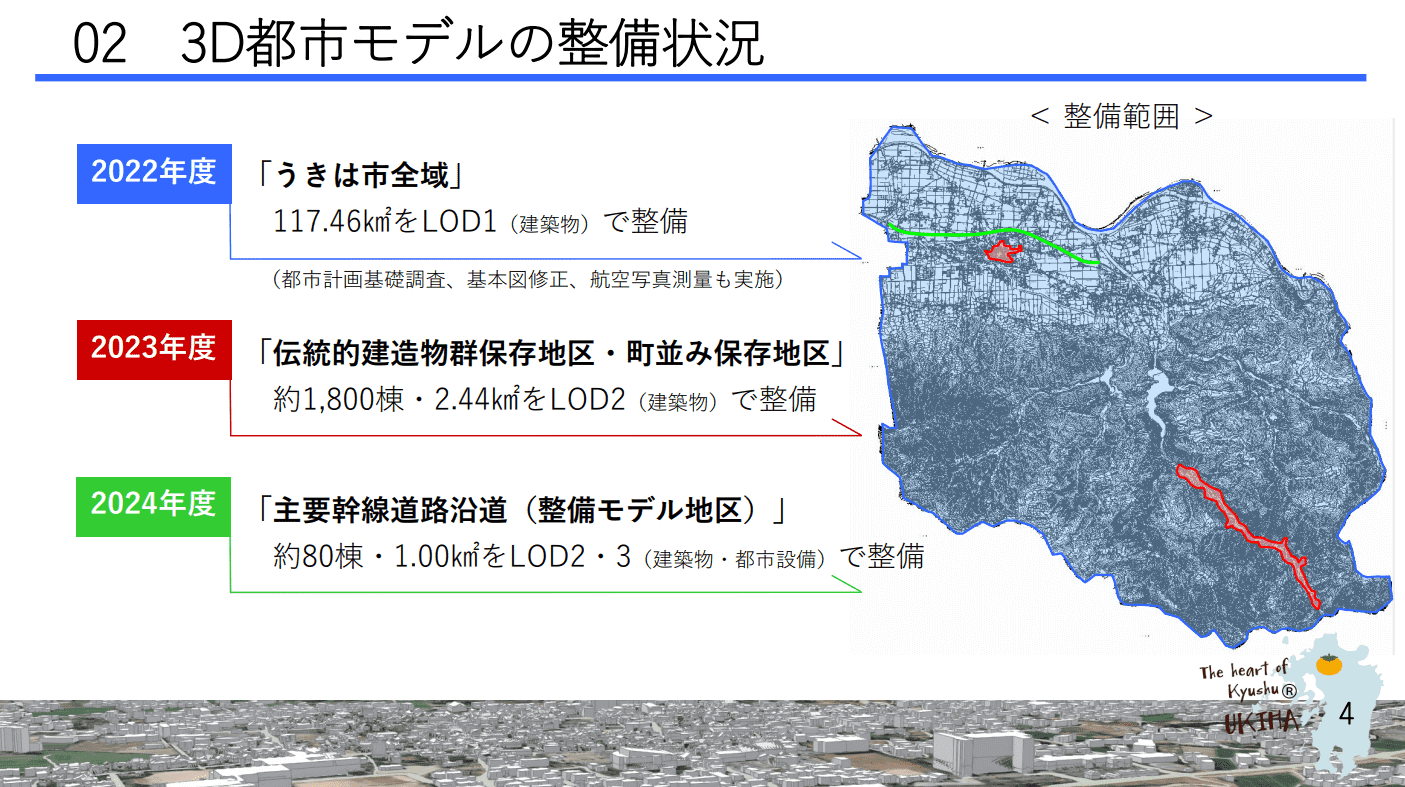

うきは市 都市整備課 係長の行村純徳氏は、3D都市モデルを活用した都市計画の高度化事例を紹介した。

うきは市では、2022年度に市全域のLOD1データを整備。洪水浸水想定・土砂災害警戒区域などの災害リスクや土地利用状況の可視化を行った。2023年度には、農地転用や土地開発などの情報を3D都市モデルとあわせてマップ上に集約し、市街地形成の変遷を可視化。また、市の中心部である伝統的建造物群保存地区にある約1800棟の建物についてLOD2で3Dモデル化し、建築年代や保存番号などを属性情報としてひもづけ、文化財保全・観光活用に生かしている。

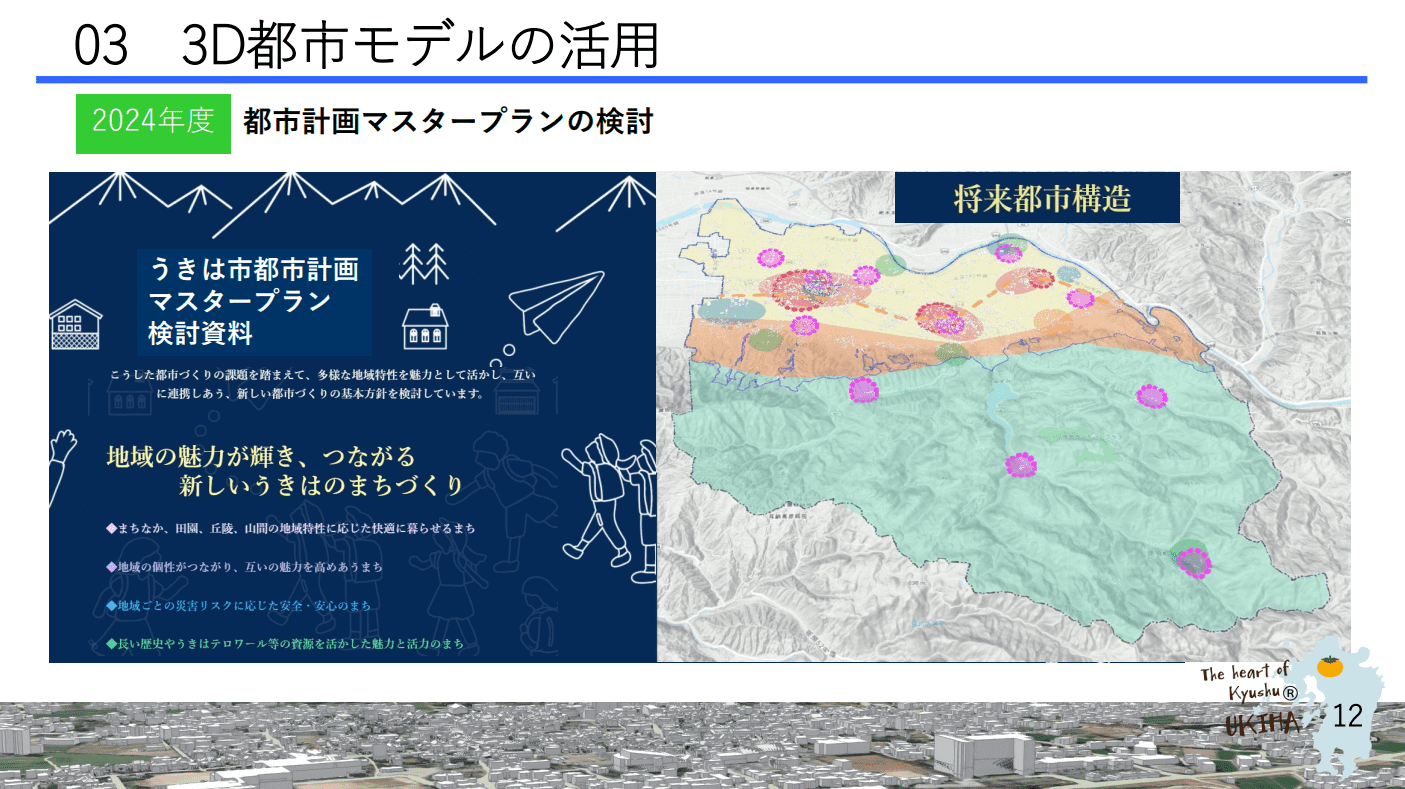

2024年度には、主要幹線道路沿道(整備モデル地区)の約80棟についてLOD2、LOD3で整備を実施。3D都市モデルの活用としては、5地域(都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域、自然保全地域)の情報をマップ上に重ね合わせて可視化し、都市マスタープランの検討に生かしているという。また、これまでに作成した2Dマップ・3Dマップは、できる限りオープンデータ化し、市のWebサイトで公開している。

山林火災対策に向けた延焼シミュレーター(相模原市)

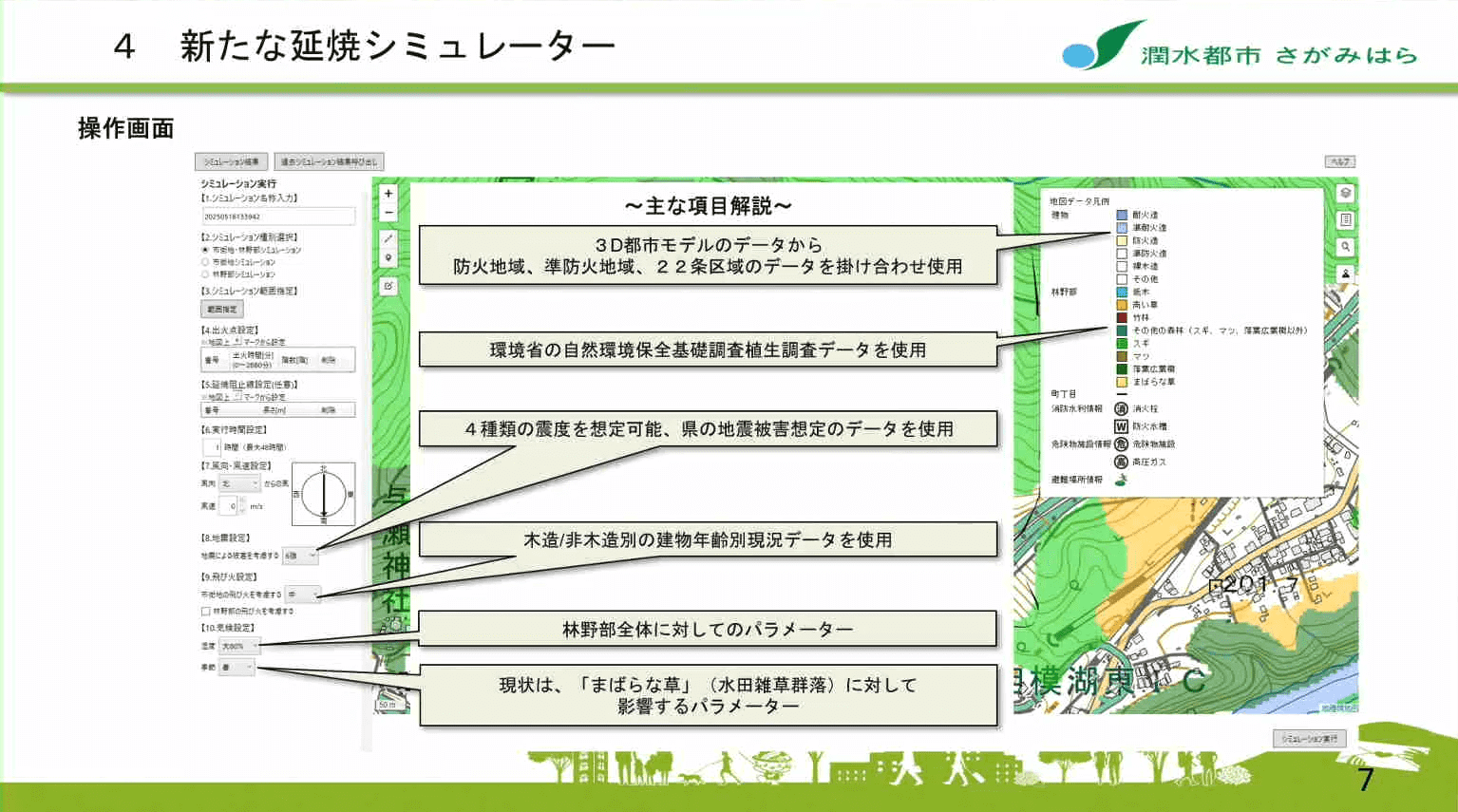

相模原市 都市建設局まちづくり推進部 都市計画課 主査の猪野寛之氏は、「延焼シミュレーターの高度化」について発表した。

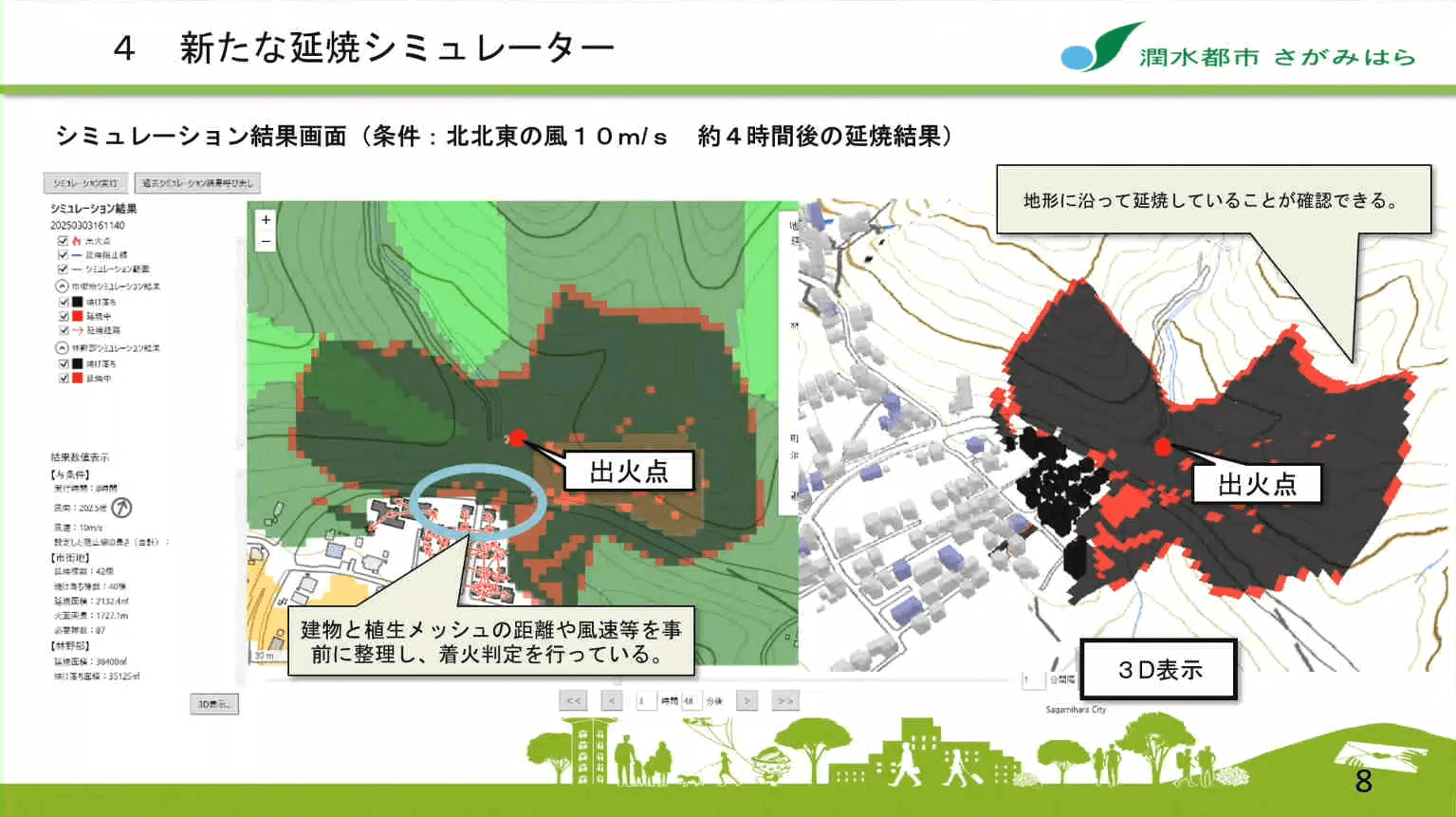

相模原市の3D都市モデルは、建築物はほぼ市域全域を、地形については全域にわたってLOD1で整備している。このデータを活用して、出火建物の燃焼・発熱と周囲の建物への熱の伝達(放射熱、対流熱)に基づく市街地の延焼拡大予測に加えて、林野火災延焼シミュレーションを構築することで、市街地と山間部をシームレスにつなぐ延焼シミュレーションを開発した。

同シミュレーターでは、建物については3D都市モデルのデータから防火地域、準防火地域、建築基準法第22条区域のデータを掛け合わせて使用しており、林野部については主に環境省の自然環境保全基礎調査植生調査データを使用しているという。

実際にシミュレーションしてみると、特に林野部においては地形に沿って延焼している様子が確認できるという。2025年8月からは消防分野で本格運用を開始予定だ。都市計画関連分野においても、延焼遮断帯となる都市計画道路の整備における効果検証などで活用を見込んでいる。

相模原市とうきは市からの発表ののちには、アドバイザリーボードのメンバーから質疑やコメントが送られた。

瀬戸氏は、延焼シミュレーションの先進性を評価しつつ、「実効性を高めるには、より高品質な地形データが必要では」と質問。相模原市の猪野氏は「地形に限らず、例えば建物の開口部など、より詳細なデータがあればシミュレーションの精度向上が可能」と回答した。

饗庭氏は、「こうした取り組みを市職員だけで持続できるのか」と問いかけた。これに対し、うきは市の行村氏は「Web公開により住民からの問い合わせが減り、結果として業務が効率化された」と説明。相模原市の猪野氏も「訓練によって有事への備えが進み、結果的に日常業務の負荷軽減にもつながる」と述べた。

災害と平時をつなぐ「フェーズフリー」防災DX(すさみ町)

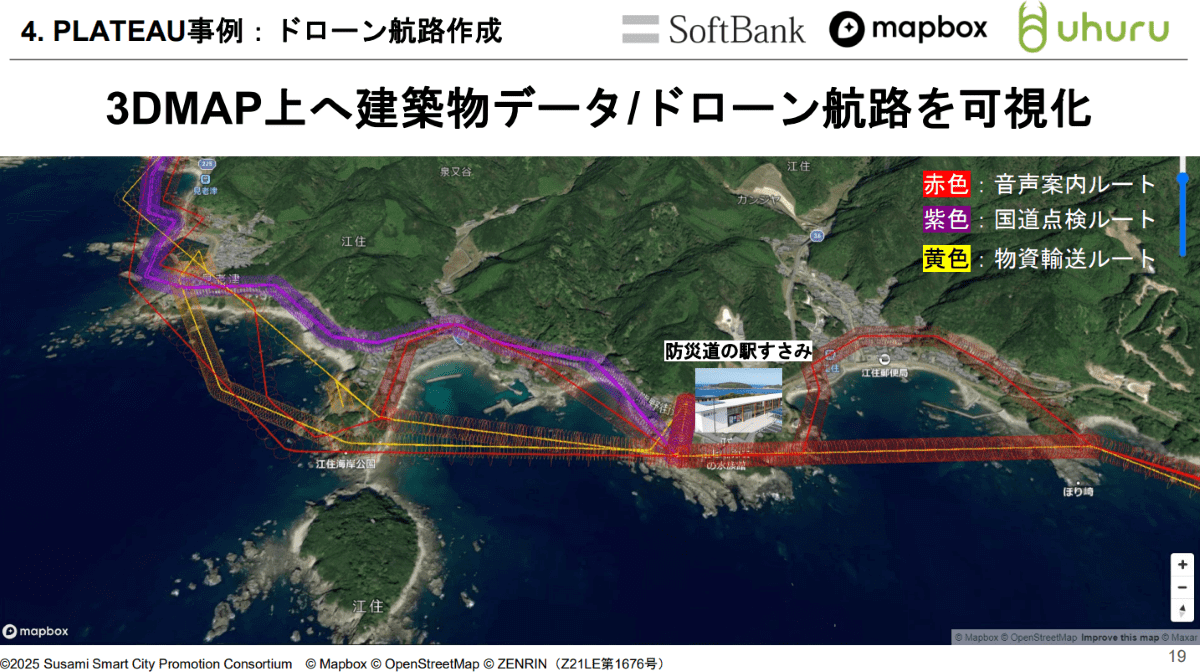

すさみ町 地域未来課の木村篤氏は、「PLATEAUを活用したドローン航路作成とデジタル避難訓練」について紹介した。

すさみ町では南海トラフ地震を見据え、「フェーズフリー(平時・災害時の両用)」をビジョンとしたスマートシティ構想を推進している。その土台となるデータに3D都市モデルを活用。令和6(2024)年度末までに津波被害が予想されるエリアについてPLATEAUのデータを整備した。町役場も津波浸水区域であり、高台へ移転する予定だ。さらに、国道の浸水によって孤立避難所が複数発生することが想定され、災害時には防災拠点「防災道の駅すさみ」から各避難所への支援が必要になる。

そこで災害時にドローンを使った被害状況の把握や避難誘導、物資輸送を計画。3Dマップ上に建築物データや想定飛行ルートを重ね、ドローン航路を作成した。3Dで作成したことで、飛行高度や建物との接触リスクなどを具体的に把握できる。災害時には被災地が人手不足になることも想定し、ドローンの遠隔操作の実証も進めている。

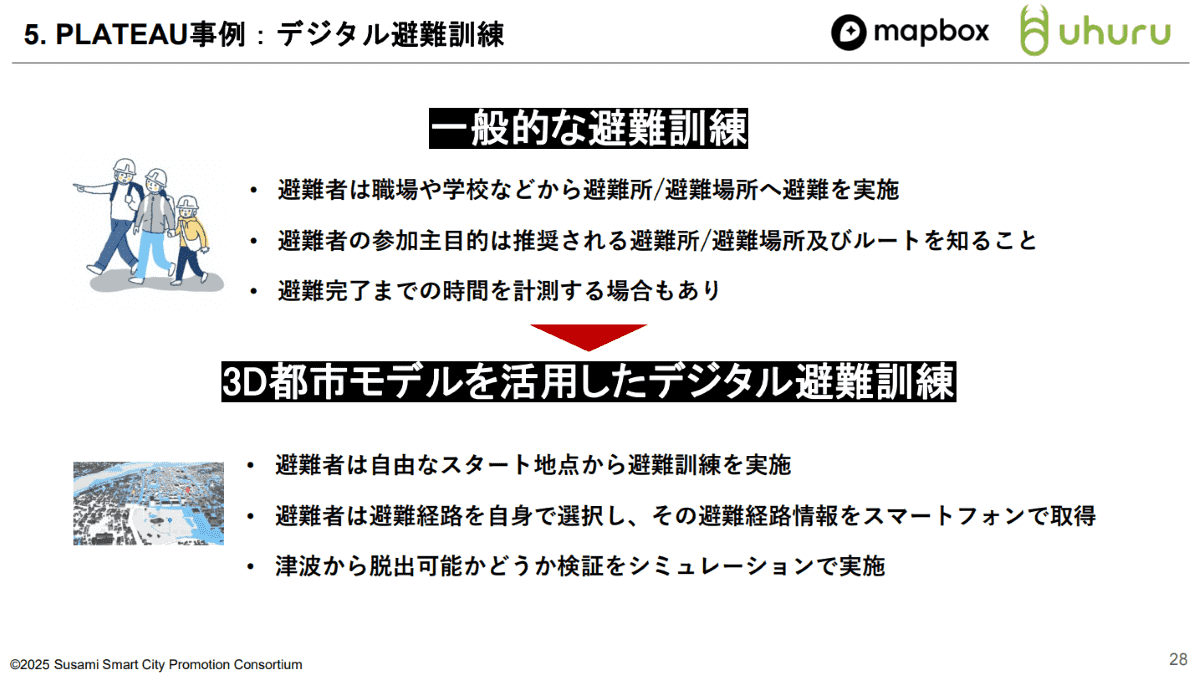

平常時には、スマートフォンで参加できるデジタル避難訓練にも取り組んでいる。津波シミュレーションとGPS情報を重ね合わせ、避難者が選んだ任意の地点から避難所まで、津波から逃げ切れるかをシミュレートする。訓練を通じて、「発災から10分後の避難では間に合わない」との現実が可視化され、住民の危機意識醸成にもつながっているという。

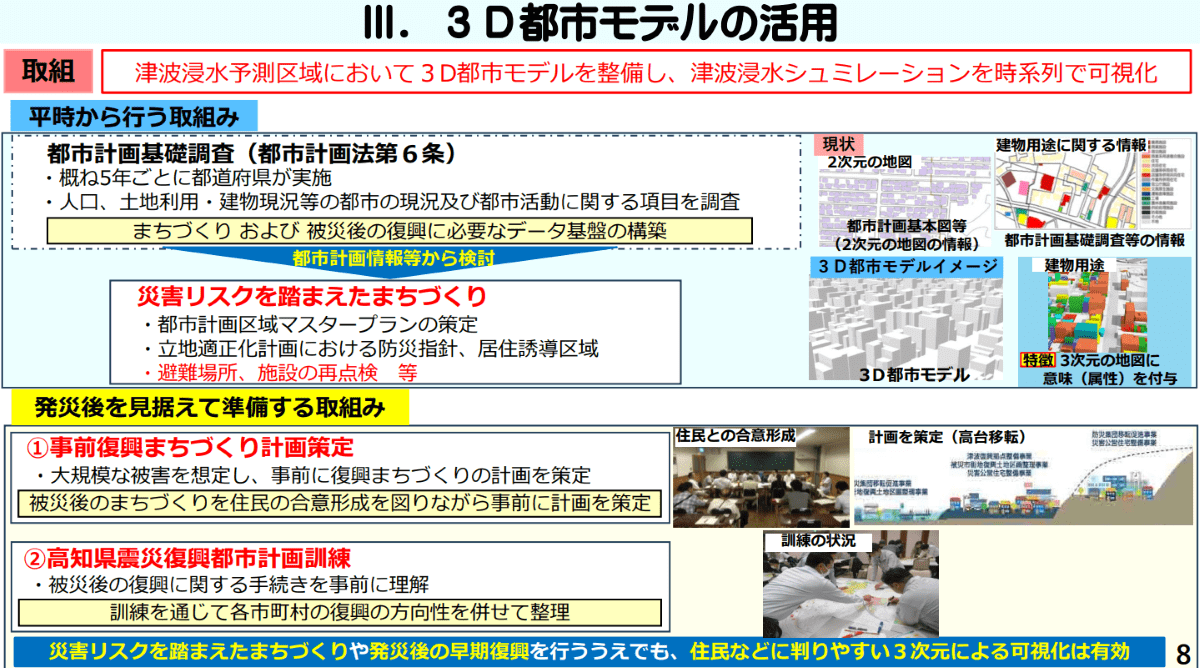

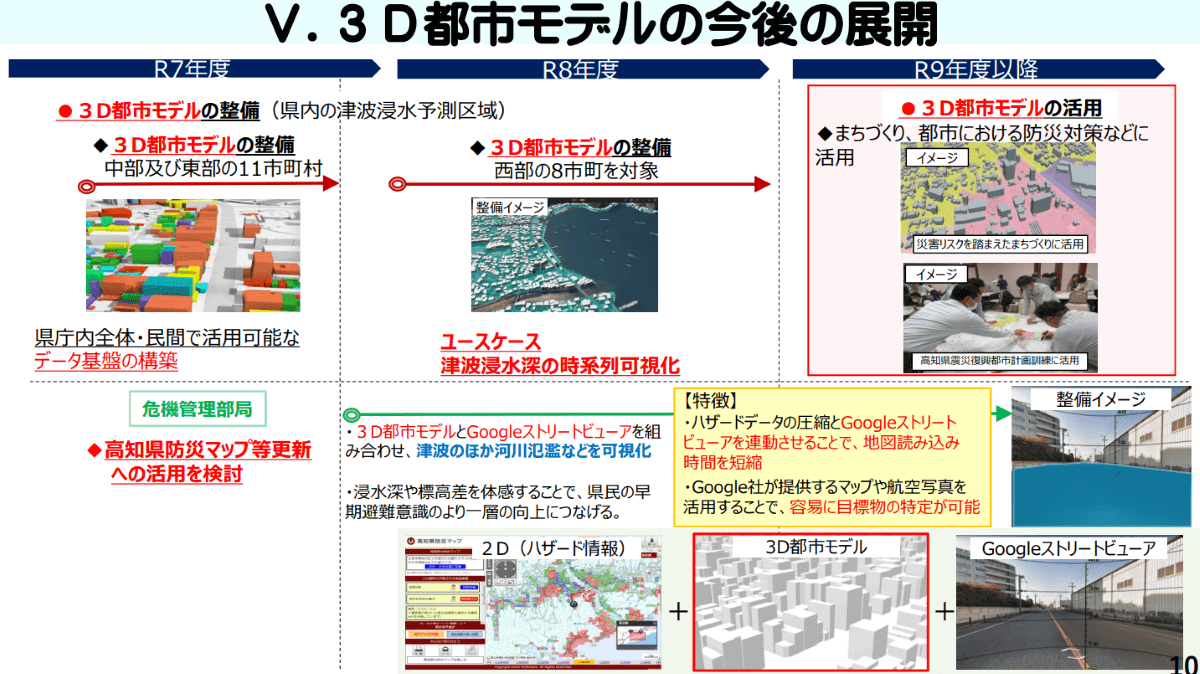

最大34mの津波を想定した浸水リスク可視化(高知県)

高知県 土木部 都市計画課の武本多喜雄氏は、3D都市モデルによる津波浸水シミュレーションの取り組みを発表した。

高知県は東西約710キロにわたって海岸線に面しており、南海トラフ地震が発生すれば沿岸部の19市町村で津波浸水による被害が想定されている。同県では、正しい情報で正しく恐れて正しく準備する、という考えのもと、災害リスクを踏まえたまちづくりへの対応に取り組んでいる。

そうした中、災害に強いまちづくりを進めるうえで、災害リスクを県民にわかりやすく可視化することが求められている。しかし、従来は2Dの図面資料で、津波の「浸水深を示す図」や「到達時間を示す図」が別々に作成されていた。2Dでは地盤の高さや建物の高さを把握することも、浸水域の拡大とともに時間ごとに変化する避難ルートを把握することも難しい。そこで、3D都市モデルの整備を進め、3Dマップ上で津波浸水の時系列シミュレーションの可視化に取り組んでいく予定だという。

高知県では2024年度から2026年度にかけ、津波浸水が予測される沿岸部の市町村について、3D都市モデルの整備事業を進めていく。まちづくりおよび被災後の復興に必要なデータ基盤の構築を行い、災害リスクを踏まえたまちづくりを進めていくほか、発災後を見据えた準備として「事前復興まちづくり計画」の策定や住民との合意形成などにも活用していくとしている。

両自治体の発表の後、アドバイザリーボードのメンバーからコメントが寄せられた。

関本氏は「建物の形状や高さの違いでシミュレーション結果は大きく変わる。今後はその精度向上が必要」とコメント。両自治体とも現時点では未対応で、今後に向けて改善すべき課題とした。

古橋氏は「すさみ町は補助事業を使わず独自で進めた希少なケース。津波から避難するまでの3分間を主観的に体験できる没入型の取り組みで、非常に優れている」と評価。一方で、「こうした取り組みを、いかに個々の住民に届け、認知してもらうかが今後の課題」とも指摘した。

豊田氏は、「すさみ町のシミュレーションでは、住民が逃げていく経路を津波が追いかける様子を俯瞰できる。実感として伝わりやすく、地域防災に加えて、イベントなどの商業利用にも応用の可能性がある」とコメントした。

【第3部】民間事業者発のPLATEAU活用事例紹介

第3部の冒頭では、国土交通大臣政務官の𠮷井章氏が登壇し、PLATEAUの全国的な展開と社会実装への期待を述べた。

現在、データの整備が済んだ都市は約250、年度末には300都市に拡大予定。防災やまちづくりへの活用が進む中、今年度からは民間向けの補助事業も開始となる。今後も産学官連携によるエコシステム構築を推進し、新たな価値の発掘、創出につなげたいと語った。

設計・環境アセスメントに活きる3D都市モデル――株式会社大林組

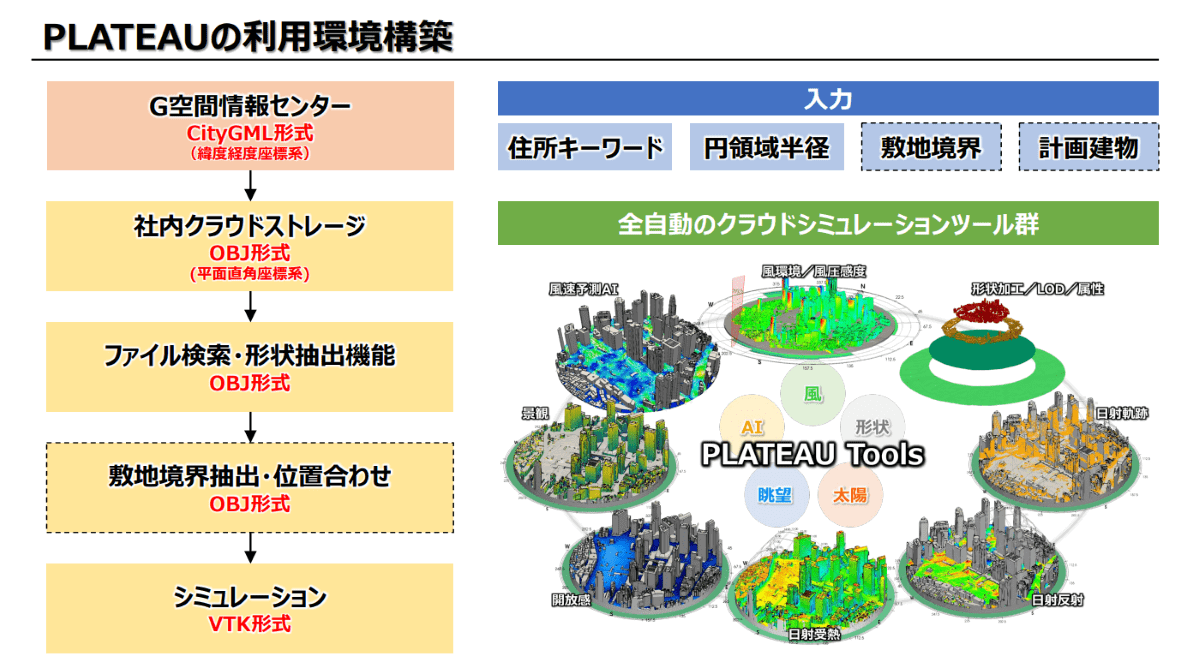

大林組 設計ソリューション部の上田博嗣氏は、「建設業の設計部門におけるPLATEAU活用に向けたシステム開発」と題し、社内での活用事例を紹介した。

同社の設計部門では、新しい建設プロジェクトが始まる際、まず現地調査を行って計画地周辺の建物の高さや用途などをリサーチする。次に建設する建物のおおまかな形状を検討し、外観パースなどのビジュアル作成や簡易なシミュレーションを実施。そして、実際の施工に向けた詳細設計段階では、環境に与える影響や建築物の構造などについてより詳しいシミュレーションや調査をし、住民や施主への説明を行っていくという。

こうした工程の中でPLATEAUのデータを利用するために、同社では、CityGML形式のデータを建設業界で広く使われるOBJ形式に変換し、社内でデータベース化。住所検索や範囲指定を行って、建設計画地の敷地や周辺建物の情報などを抽出し、シミュレーションに利用できる環境を構築している。さらに、風や日照、眺望といった環境シミュレーションを自動化するツール群を整備しているところだという。

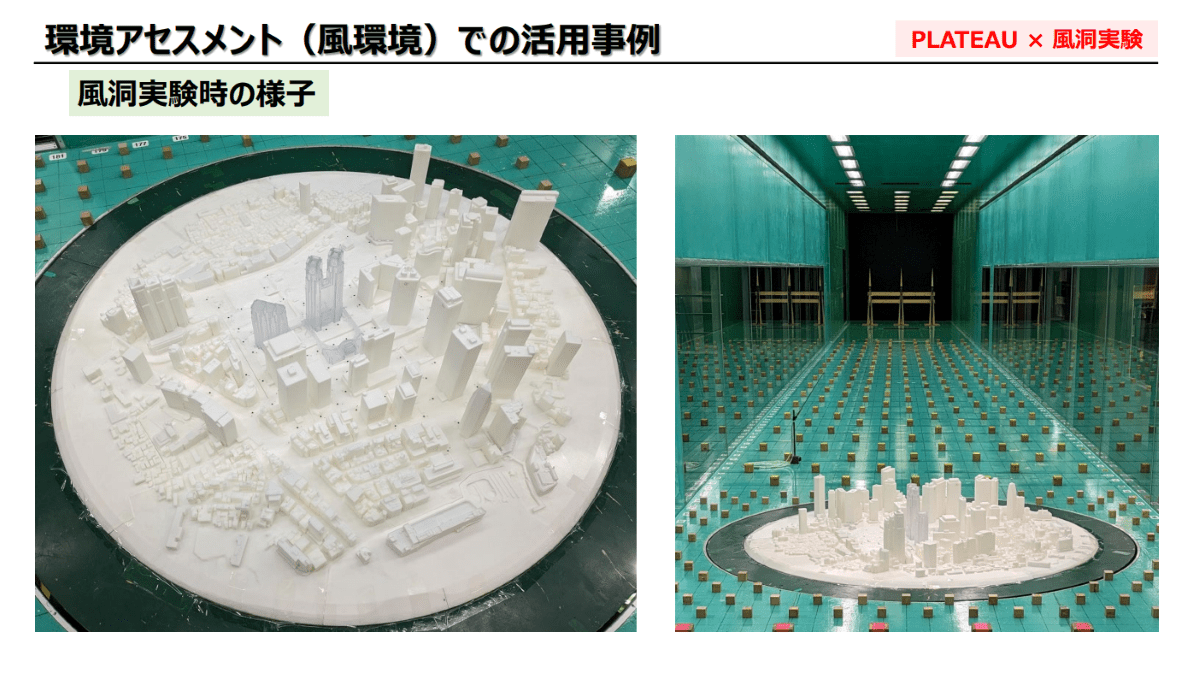

特に大規模建築物の場合は、ビル風と呼ばれる強風被害の恐れがあることから、風環境の風洞実験やCFDシミュレーションによるリスク評価が求められる。その際、同社では従来、都市の立体縮小模型を2Dの製作図から手作業で作成して風洞実験を行うなど、多大な時間と手間がかかっていたという。それを同社では、PLATEAUの3Dデータを使って都市の模型を3Dプリンターで制作。風洞実験の3Dデータ連携による効率化と精度向上を実現している。CFDシミュレーションにおいてもスーパーコンピュータ並みの計算能力を自動化システムに組み込み、大幅な効率化を実現している。今後は建設プロセス全体のDXを視野に、さらなる活用を進める方針だ。

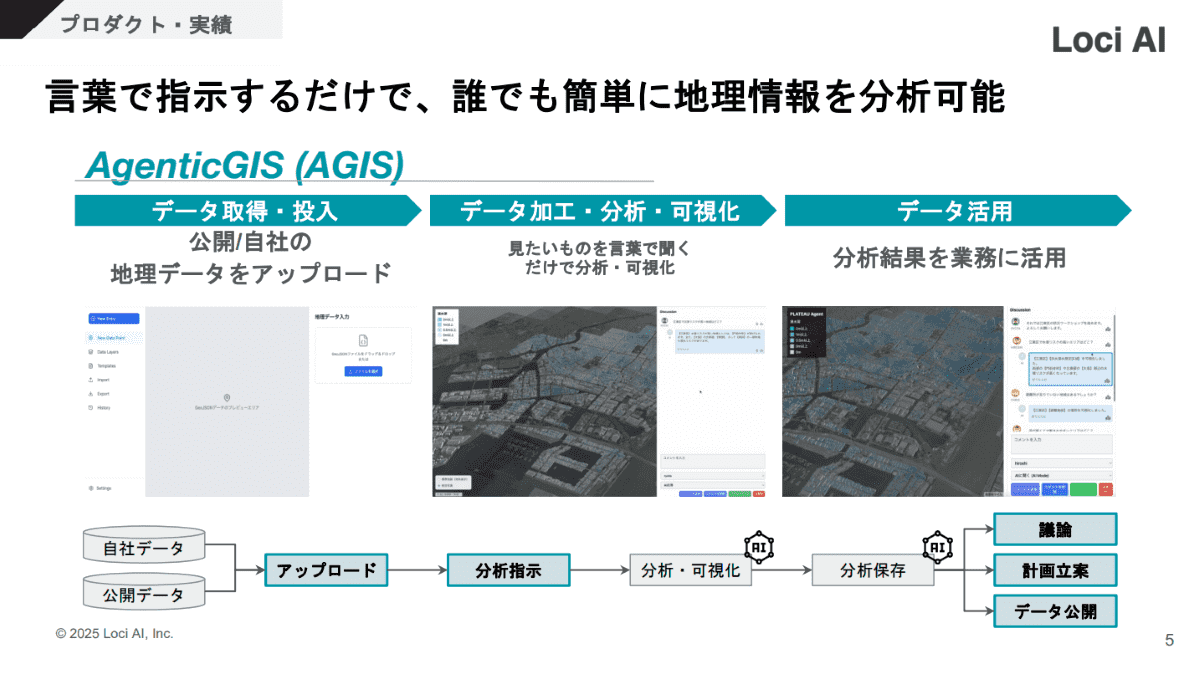

生成AIと3D都市モデルを融合した「AgenticGIS」――株式会社Loci AI

AIスタートアップの株式会社Loci AI 代表取締役CEOの河内大輝氏は、「PLATEAU×生成AIの可能性」と題し、地理情報分析AI「AgenticGIS(AGIS)」を紹介。同社は都市/土木分野とAIの知見を持つメンバーがPLATEAUをきっかけに集まり、事業に取り組んでいる。

「AGIS」は、大規模言語モデル(LLM)を活用したGISシステム。専門知識がなくても言葉で指示するだけで、地理情報の分析・可視化が可能というもの。PLATEAUなどのオープンデータやユーザー独自の地理データをもとに、例えば「この地域の震災リスクを可視化して」などと自然言語でAIに話しかけると、AIがデータの加工・分析・可視化までを自動で実行する。その結果をユーザーは実際の業務や計画立案などに役立てられる。

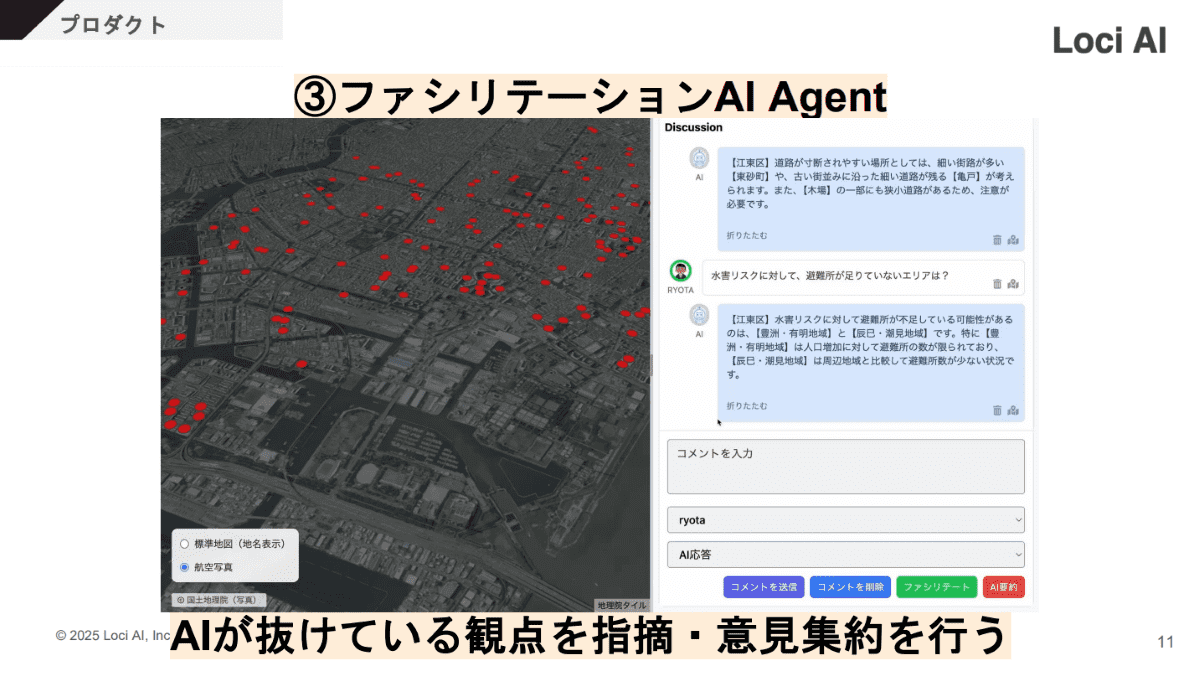

複数の機能がある中で「AGIS for Discussion」は、まちづくりの議論におけるデータ活用に焦点を当てた機能。ワークショップなどの場で、複数の参加者からの質問に対し、AIが地理情報をもとにリアルタイムで回答。テキストで回答するだけでなく、分析結果を地図上に視覚的に示し、インタラクティブな議論を促進する。

「ファシリテーションAI Agent」機能では、議論が煮詰まってきた際に、AIが抜けている観点を追加で提案。地図上でも視覚的に示しながら議論を促す。さらに、ワークショップの最後には、議論の流れやポイントを自動で集約。誰がどのような観点に興味を持ち、どんな発言があったのかなどをAIが自動でまとめる。

こうした機能以外に、自治体における市民からの問い合わせ対応や、従来PDFや紙の地図で公開していたハザードマップの代わりに公開型GISとして活用するといった公共領域での展開も視野に入れているという。

不動産DXを支える“PLATEAU×AI”の事前計算インフラ――つくるAI株式会社

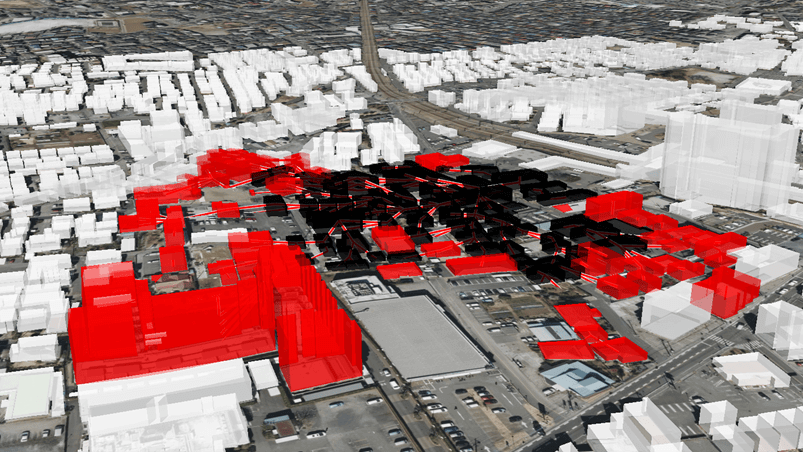

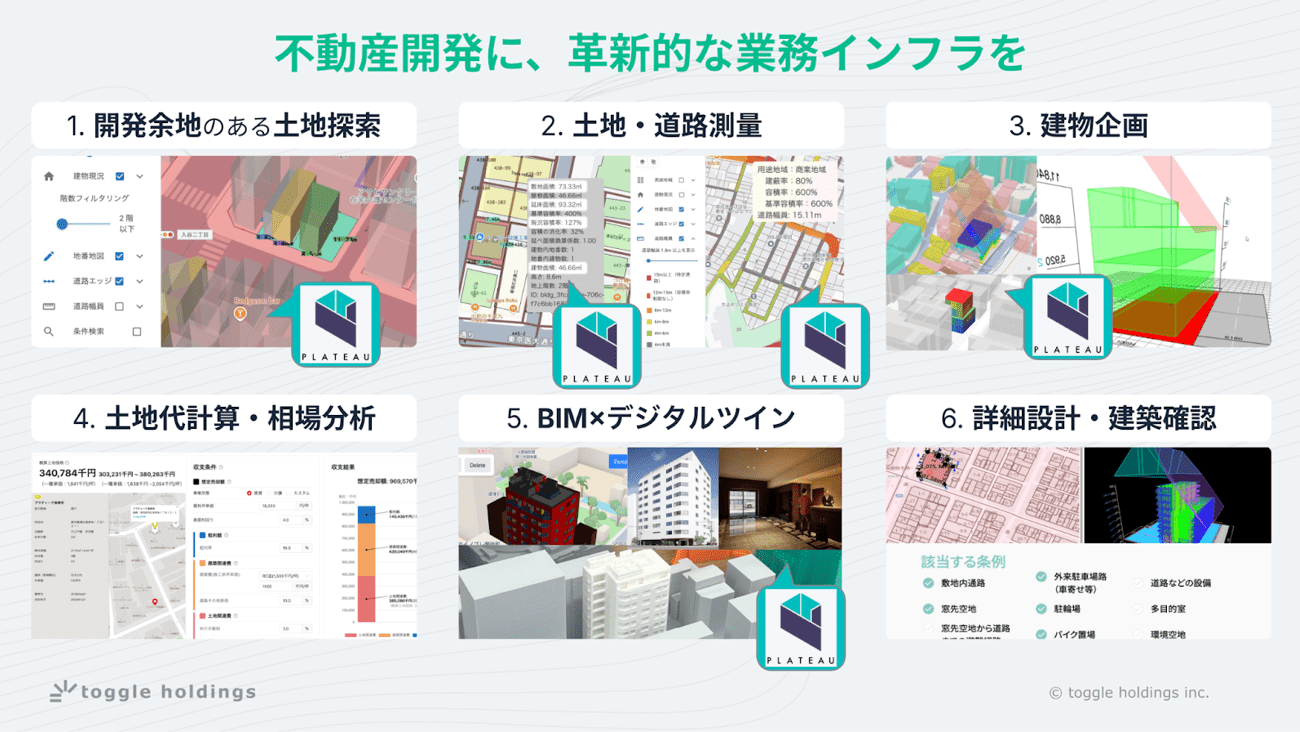

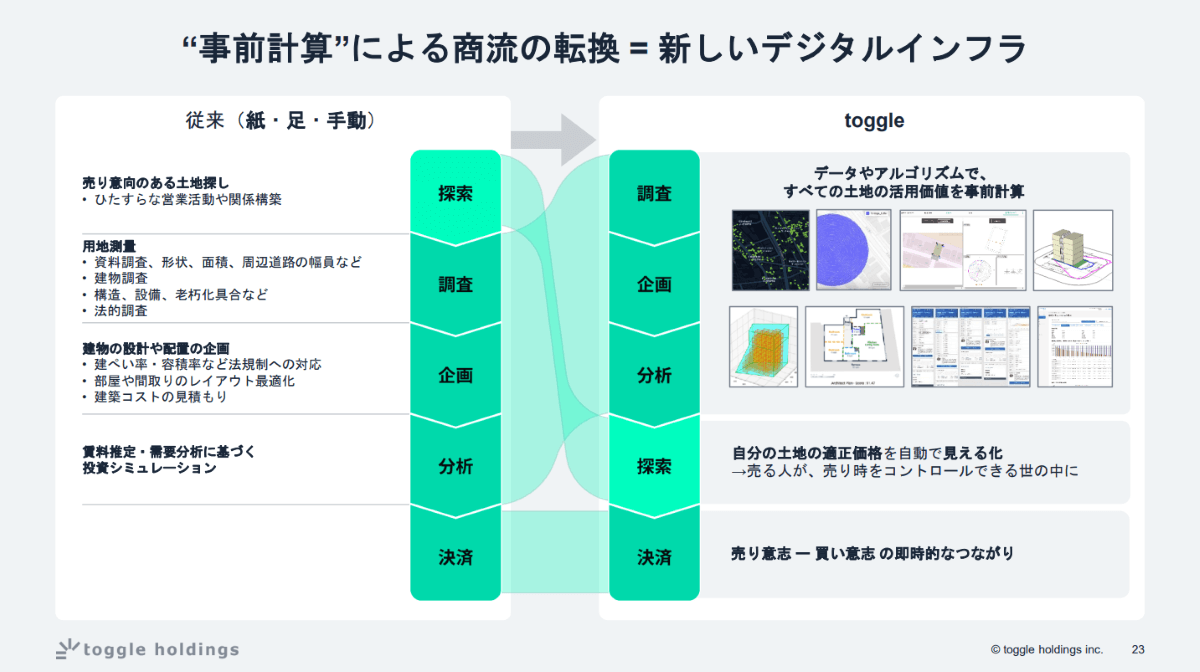

つくるAI株式会社は、不動産・建築・金融を統合する新たなデジタル産業インフラの構築を掲げ、PLATEAUを中核技術として活用。不動産開発の現場で“紙・足・手作業”に依存していた土地の調査や企画、分析などの業務を、データとアルゴリズムによってデジタル化し、土地の利用価値の見える化に取り組んでいる。PLATEAU AWARD 2024では「街の未来を描く地図」がグランプリを受賞するなど、技術の社会実装にも注目が集まる。

発表では、PLATEAUを活用した4つの主要機能を紹介。ひとつは、建物の高さや階数、周辺道路の幅員といった3D都市モデルをもとに、開発余地のある土地を自動で抽出する「土地探索の効率化」。もうひとつは、建物生成AIと建築基準法のルールを組み合わせ、容積率・建ぺい率・斜線制限などを自動計算し、初期建築プランを最短1分で作成できるという「建築計画の迅速化」だ。

また、GIS解析とPLATEAUの3D都市モデルを用い、地番・都市計画・周辺地価などをもとに土地価格を自動算出する「相場分析の自動化」や、LOD1データとAIによって図面を3D・BIM化し、条例チェックや建材原価の算出、ジオラマ出力までを自動化する「詳細設計の高度化」も紹介された。

これらの取り組みは、PLATEAUをはじめとするオープンデータとGIS解析技術や建物生成AIを組み合わせることで不動産開発の業務を再構築しようとするものであり、同社ではすべての土地・建物情報がデジタルツインに統合されていくことを見据え、事業を展開していきたいとした。

PLATEAU×SAR衛星で災害対応を変える――株式会社スペースシフト

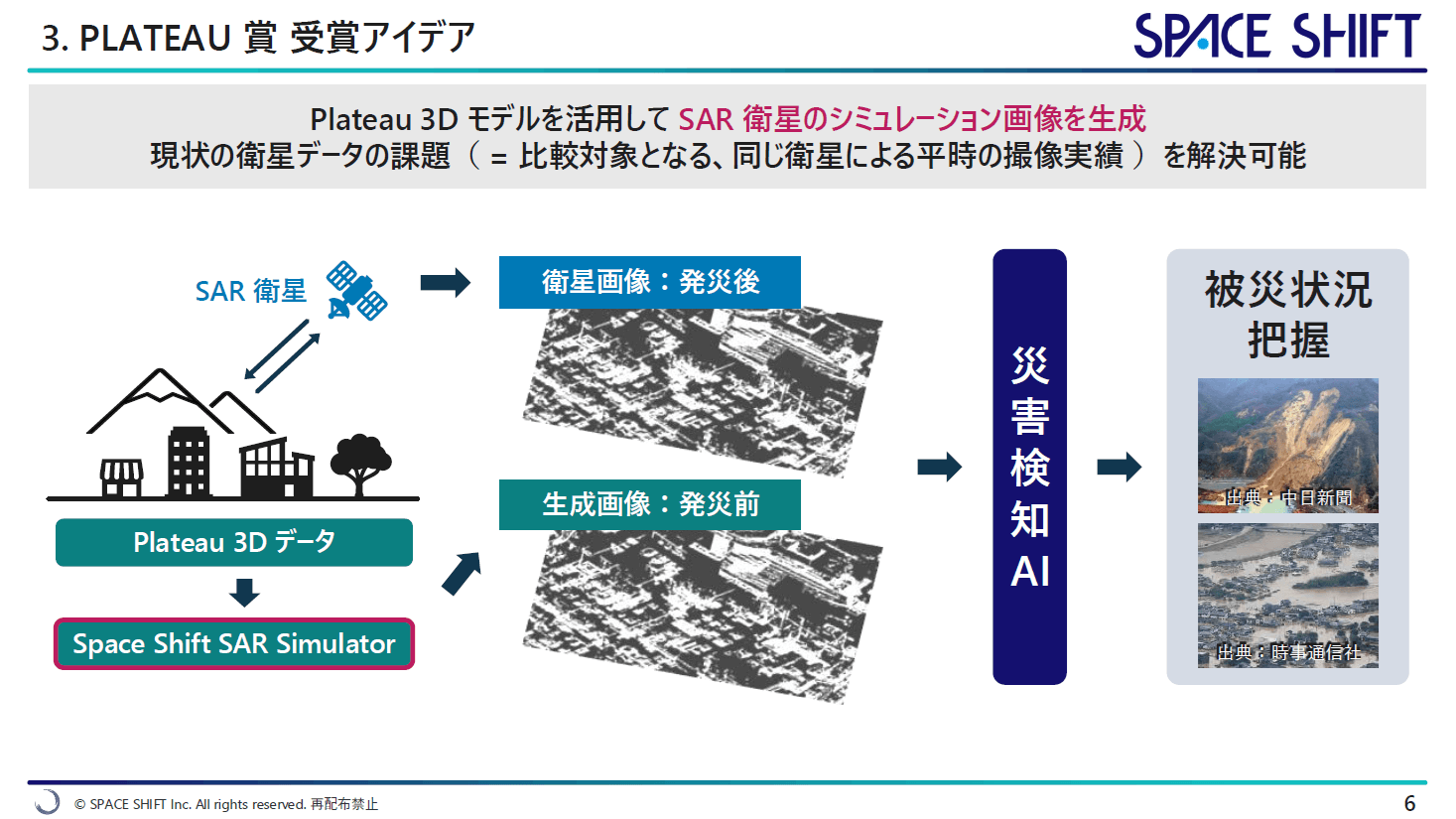

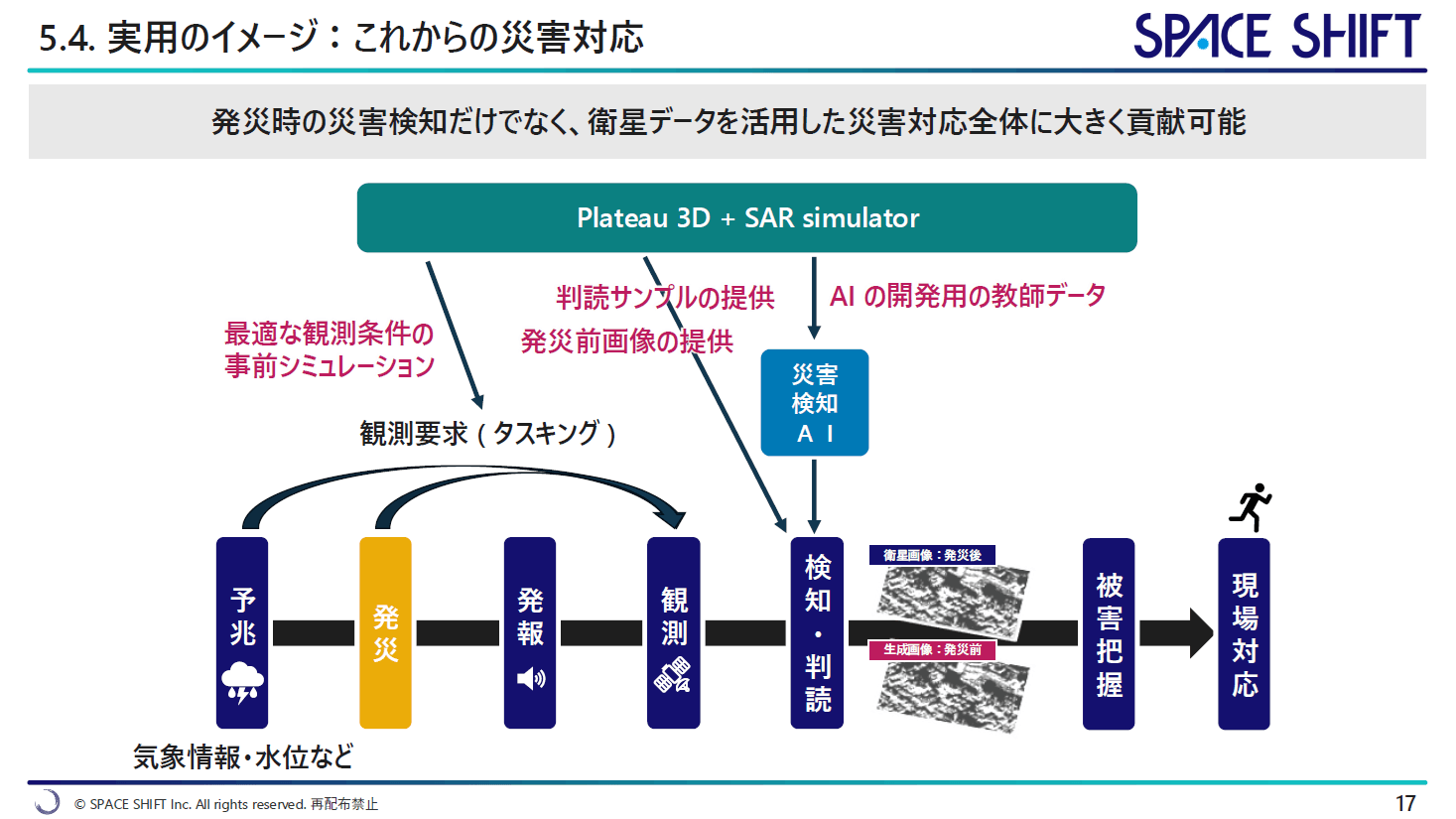

宇宙ベンチャーの株式会社スペースシフトは、PLATEAU AWARD 2024でPLATEAU賞を受賞した「Plateau3D 都市モデルを活用した衛星画像のシミュレーションでわかる災害状況と減災活用」を発表。3D都市モデルを活用して、SAR(合成開口レーダー)衛星の観測画像をリアルにシミュレートし、災害時の状況把握や減災に貢献する新技術を紹介した。

SAR衛星は、自ら発した電波の反射を解析することで、夜間や悪天候でも地上の観測が可能。近年は運用機数も急増しており、2030年には現在の倍以上になると見込まれている。同社は、このSAR衛星の強みを生かし、都市部における建物の建築・解体状況や浸水・土砂災害を検知するAIを開発。災害発生時には、広域の被害状況を一括で把握し、救助や物資供給の最適化に活用できる。

今回の発表では、PLATEAUの3D都市モデルを用いたSAR画像シミュレーションの意義を強調。SARは斜め方向から地表を観測するため、建物の高さ・形状・密度による反射の違いを再現するには、精度の高い3Dデータが必要となる。従来の高精度CADではコストが高く、広域を対象とするには不向きだったが、PLATEAUの3D都市モデルを用いることで、実用的かつ高精度な画像生成が可能になったという。

このシミュレーション技術は、災害直後の観測だけでなく、平常時における観測のシミュレーションや、AIの学習用データの生成、人による画像分析の訓練など、多用途に展開できる。今後もPLATEAUを活用し、SAR衛星による災害対応ソリューションの全国規模での展開を目指すと語った。

4社による多彩な事例発表を受けて、有識者からはそれぞれの技術的特徴や今後の展開に対するコメントが寄せられた。

吉村氏は、「大林組の活用事例は、PLATEAUから3Dプリンター、そして風洞実験やCFDシミュレーションまで一貫してつながっており、非常に洗練された流れ」と評価。Loci AIについては「庁内の部署間や住民との合意形成ツールとしての可能性が高い」と述べ、つくるAIの不動産分野との連携には「精緻で実務的」と感想を述べた。スペースシフトの発表には「ついに衛星データが入ってきた」と感動を示し、PLATEAUが「いよいよ次のフェーズに入った」と総括した。

古橋氏は、「PLATEAUのデータと自社のデータだけで完結させず、さらに他のオープンデータやツールを柔軟に組み合わせている点に民間ならではの強みを感じた。PLATEAUを使ってどんなデータを組み合わせていくか、そうしたチョイスのセンスを共有していくことで、さらに良いユースケースが生まれてくるだろう」とコメントした。

豊田氏は、「外部のデータとの接続によってPLATEAUの価値が拡張されている。PLATEAUと何をつなぐとどんな目的に適うのかという社会的ノウハウが今まさに形成されつつある」と述べ、こうした事例が増えていくことで、PLATEAUの民間活用と経済的エコシステム構築に向けさらに道が開けてくるとともに、外部からの影響を受けてPLATEAU自身の更新性も高まっていくだろうと展望を語った。

【第4部】Project PLATEAU、次のステージへ。普及と実装に向けた最新動向

第4部では、国土交通省 都市局 国際・デジタル政策課長の武藤祥郎氏が登壇し、PLATEAUの最新の取り組み状況と今後の展望について語った。

現在、PLATEAUは「関心層へのリーチ」から「マジョリティ層への普及」へとフェーズが進んでおり、都市・不動産・防災の3分野での定着が次の目標とされている。

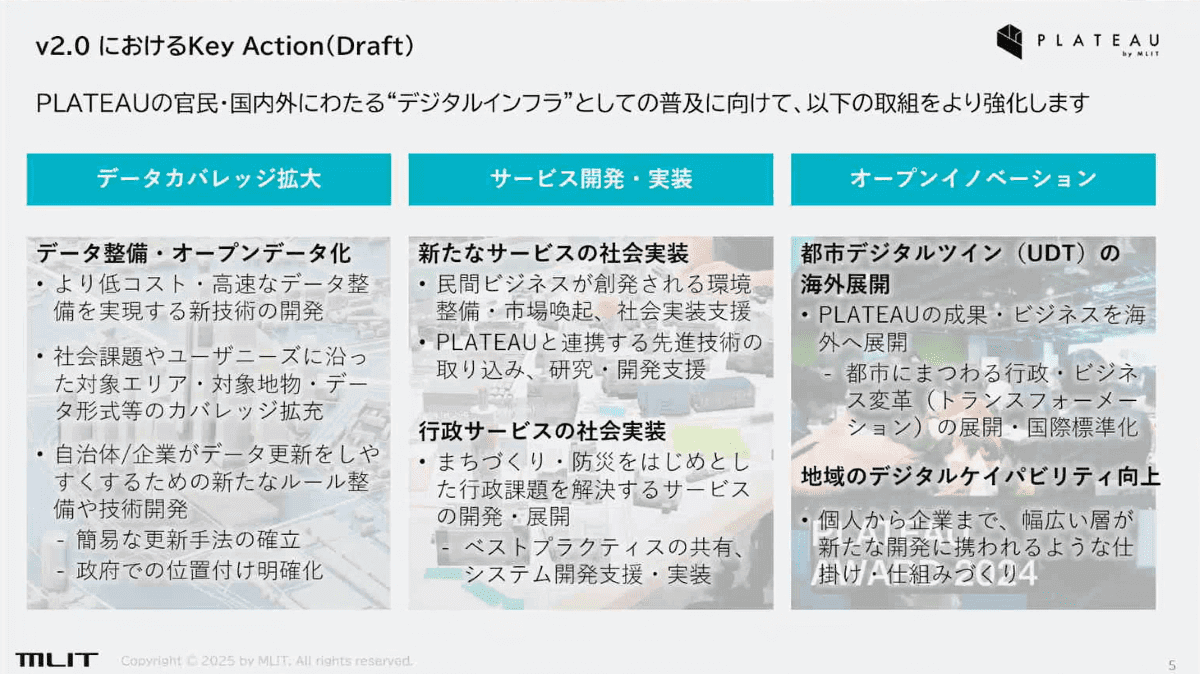

その実現に向けた重点施策として、以下3つのアクションが提示された。

1.データカバレッジの拡大

更新頻度やコストの課題に対し、低コスト・高速なデータ整備手法を導入し、より鮮度と網羅性の高い都市データを目指す。

2.サービス開発・実装の加速

行政・民間双方での活用を同時進行で進め、ユースケースを積極的に拡充。

3.オープンイノベーションの推進

都市デジタルツイン(UDT)技術の海外展開や、防災・まちづくり・インフラ管理といった国内重点分野での連携強化を進めていく。

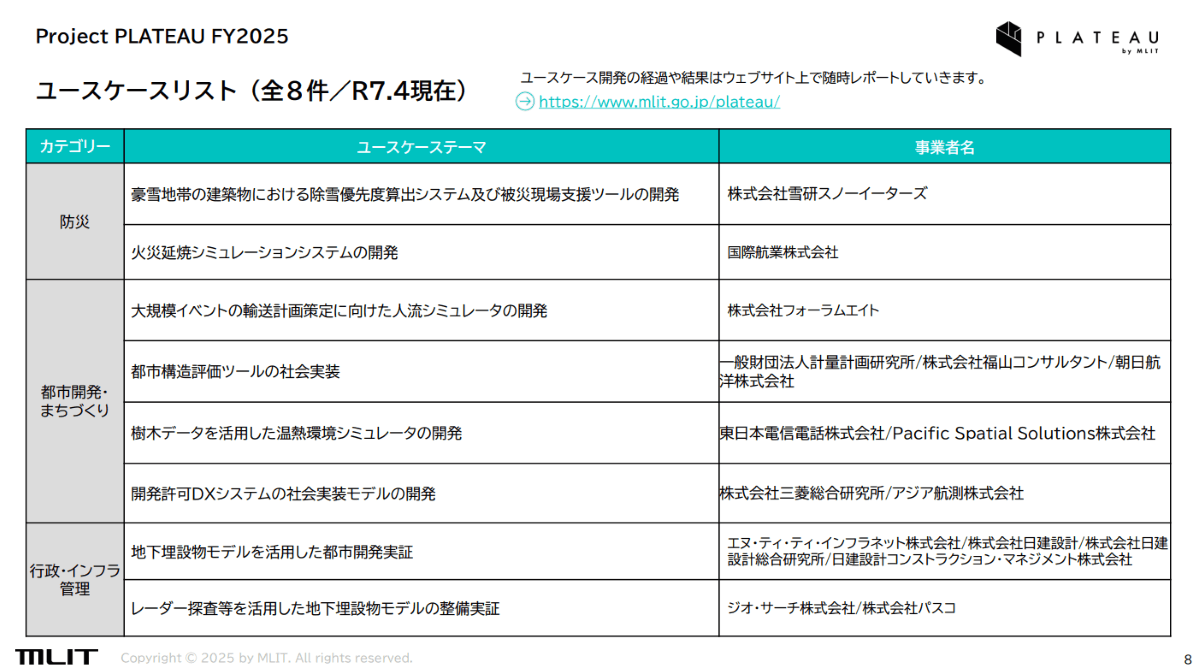

そして、今年度も積極的に実施しているユースケース開発プロジェクトと民間向け補助事業の取り組みの中から、2つの事例紹介が行われた。

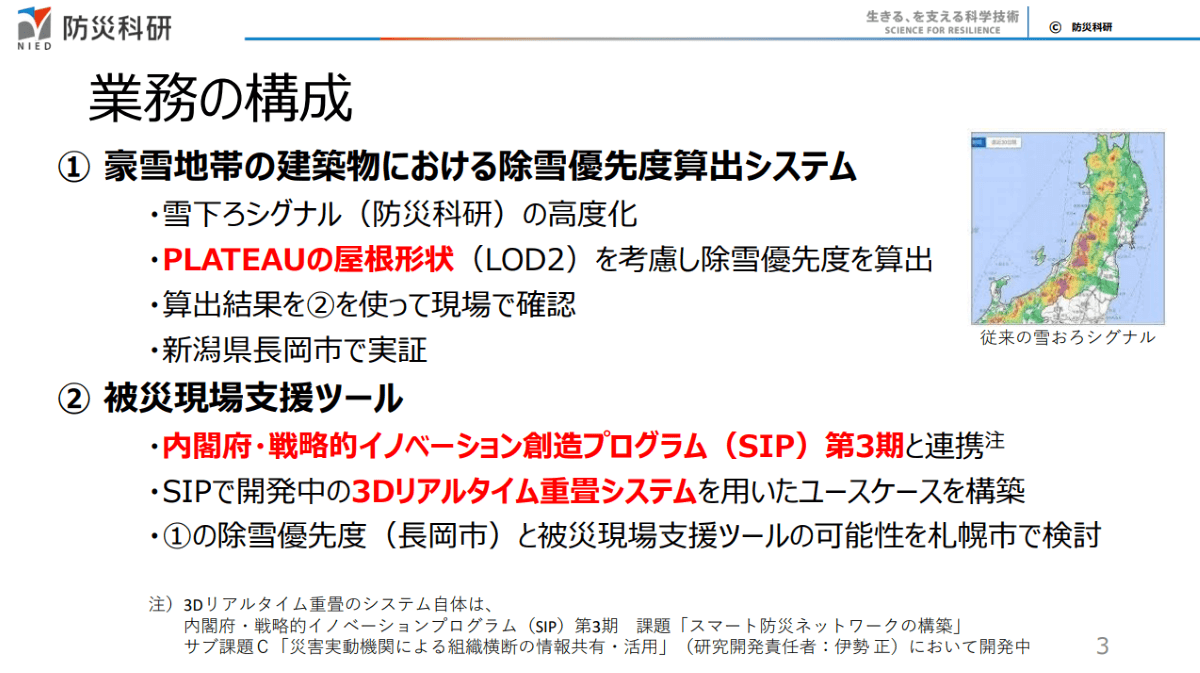

最新のユースケース開発:防災科研による現場支援ツール

国立研究開発法人 防災科学技術研究所(防災科研)は、PLATEAUを活用した防災分野の先進的なユースケースを開発中だ。

ひとつは、豪雪地帯の建築物における除雪優先度算出システム「雪降ろシグナル」。PLATEAUのLOD2データに基づき、建物ごとの屋根形状や構造を考慮して積雪による倒壊リスクを自動判定。AR表示や高精度測位(準天頂衛星)と連携し、現地で消防団員などが個別建物の危険度を即時に把握できる。

もうひとつは、被災現場向けの情報支援ツール。リアルタイム位置情報とPLATEAUのデータを重ね、被災地の浸水・避難・インフラ情報を現場で可視化。将来的には地下街などの空間でも活用を想定しており、災害初動対応の判断支援に寄与することが期待されている。

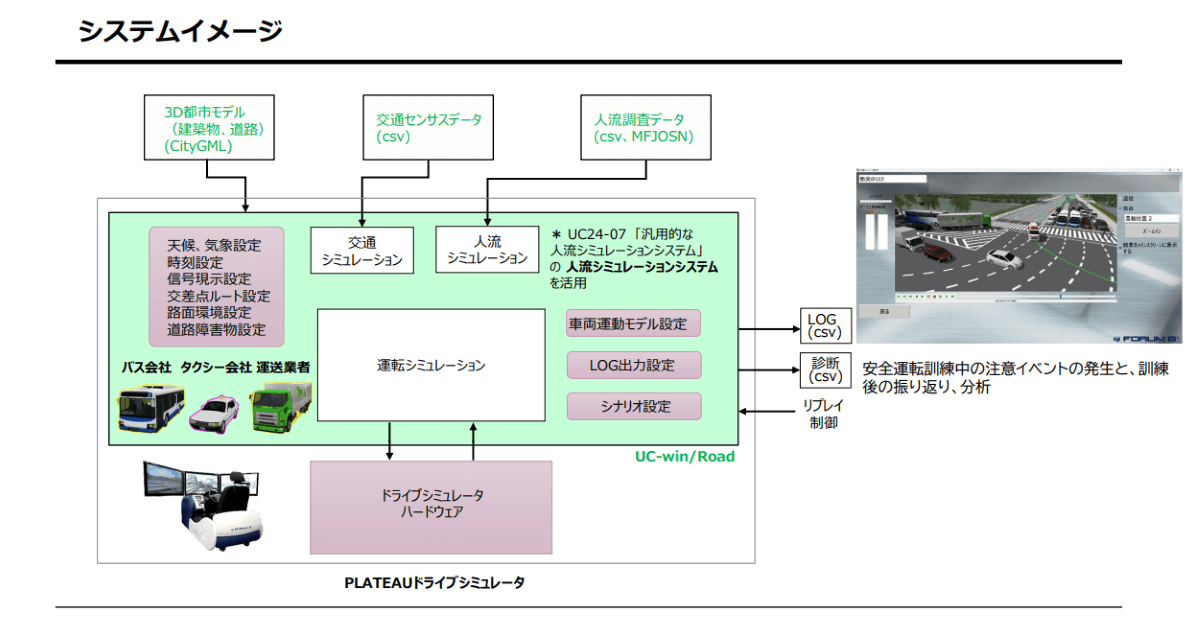

民間向け補助事業の活用例:フォーラムエイトのドライブシミュレーター

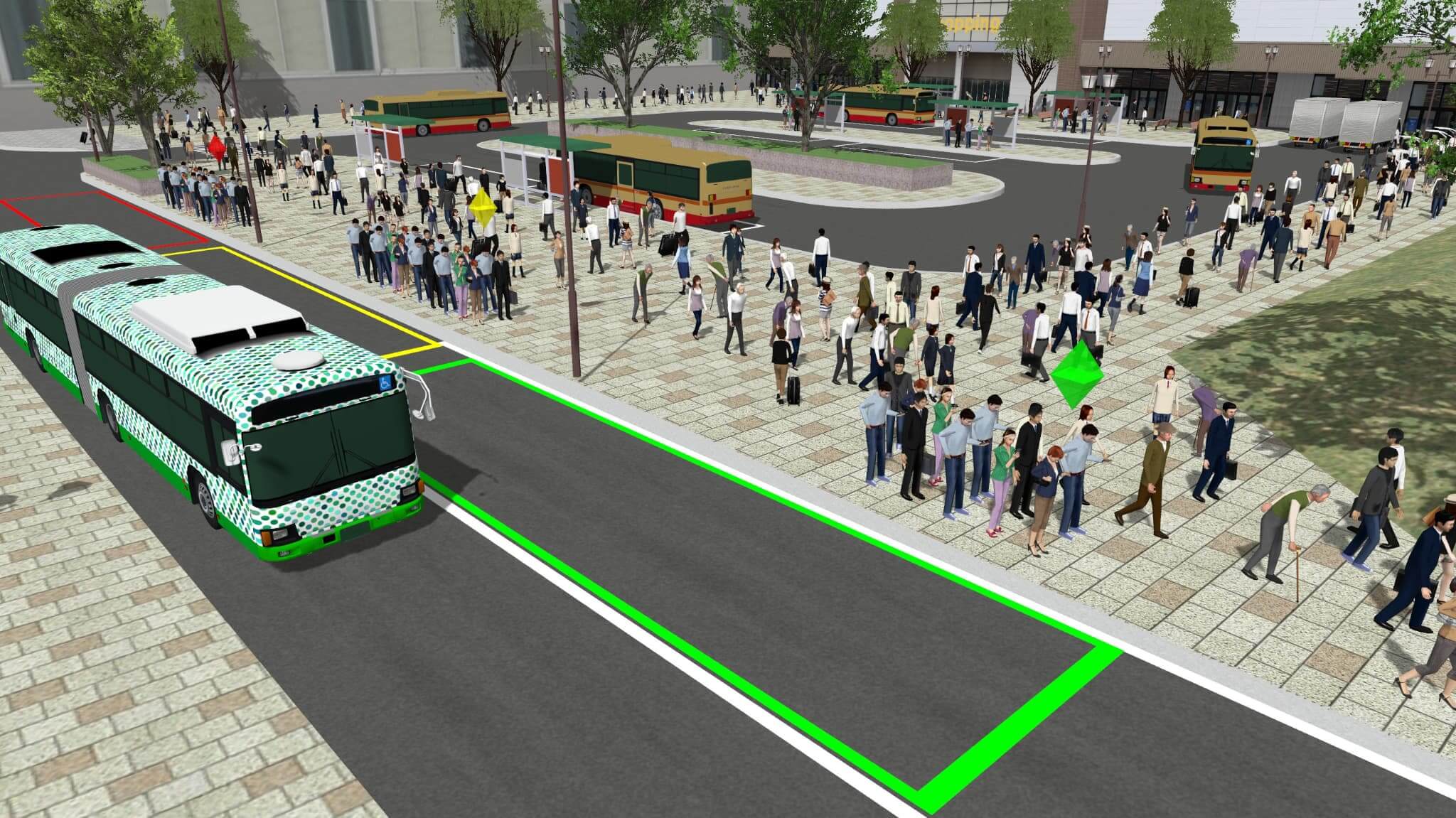

PLATEAUの民間サービス実装支援として国土交通省は令和7(2025)年度から補助事業を実施し、現在までに7件が採択されている。その一例として、フォーラムエイトによる運送事業者向け訓練用ドライブシミュレーターが紹介された。

運送事業の現場では、最近の道路事情や業界特有のシチュエーションなどを踏まえた実践的な訓練が不足しがちで、効果的な人材育成が難しい現状にあるという。こうした課題を踏まえ、本取り組みでは、3D都市モデルを用いて現実に即した運転シミュレーションを提供するとともに、職業体験機会の創出を通じて運送業界の担い手不足解消を目指している。

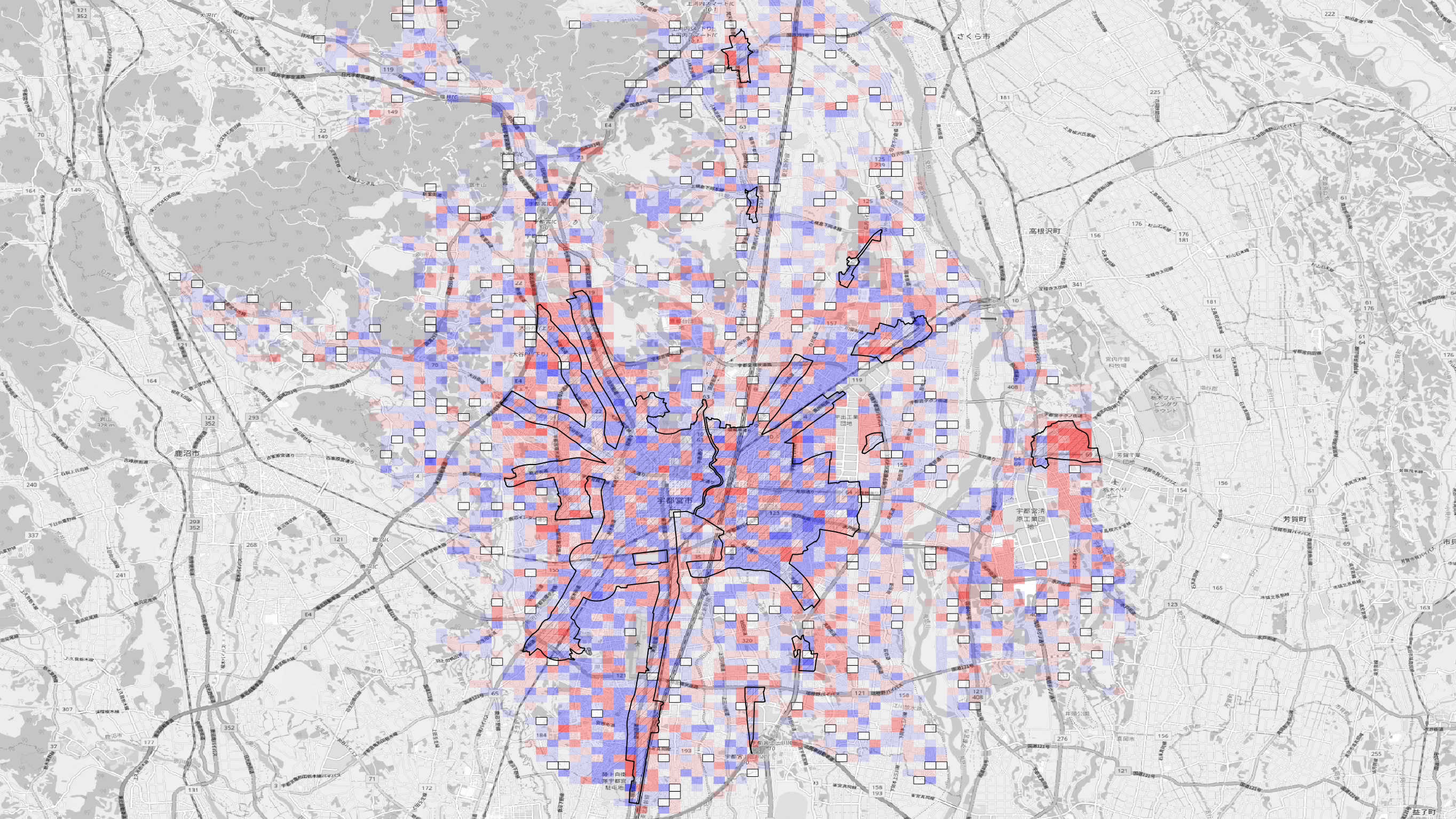

現在構築しているシミュレーターは、さいたま市の協力を得て同市の都心部から郊外・住宅街など5つの地域を3D都市モデルで再現し、運転操作に連動する実車型の訓練装置と組み合わせたもの。PLATEAUのデータに加え、昨年度開発したという人流データの読み込み機能を備えることで、天候や時間帯、人流、地形の勾配や建物用途をリアルに体感できるという。交通量の再現には国土交通省の国土交通データプラットフォームとのAPI連携を活用。運送事業者だけでなく、高齢者や外国人ドライバー向け訓練、リハビリ、ペーパードライバー対策などにも応用できそうだ。

また、ログデータをさいたま市のまちづくりに活用する取り組みも検討されており、訓練ツールにとどまらない都市政策との連動が期待されている。

最後に、国土交通省 大臣官房審議官(都市)の髙橋正史氏が登壇し、閉会の挨拶を述べた。

「Project PLATEAUは、令和9年度までに500都市の3D都市モデル整備を目指している。地域の実情に応じた活用の広がりが今後のカギになる」と語り、データ整備と利活用への参画を呼びかけた。また、「紹介しきれなかった多数の活用事例をPLATEAUの公式Webサイトに掲載しているので、ぜひ参考にしてほしい」と案内。今後、産官学の連携と参画が進むことで、まちづくりDXに向けたさらなるイノベーションが生まれることへの期待を込め、閉会の言葉とした。

■関連サイト

■登壇資料

※各登壇資料に関する無断での配布、複製、二次使用等を固く禁じます。

【第2部】自治体によるPLATEAU活用事例紹介

国土交通省 都市局 国際・デジタル政策課 企画専門官 (資料)

福岡県 うきは市 都市整備課 係長 行村 純徳氏(資料)

神奈川県 相模原市 都市建設局まちづくり推進部 都市計画課 主査 猪野 寛之氏(資料)

和歌山県 すさみ町 地域未来課 木村 篤氏(資料)

高知県 土木部 都市計画課 武本 多喜雄氏(資料)

【第3部】民間事業者初のPLATEAU活用事例紹介

株式会社大林組 設計ソリューション部 アドバンストデザイン課 副課長 上田 博嗣氏(資料)

株式会社Loci AI 代表取締役CEO 河内 大輝氏(資料)

つくるAI株式会社 プロダクトユニット長 新谷 健氏(資料)

株式会社スペースシフト 事業開発部 セールスエンジニア 堤 大陸氏(資料)

【第4部】Project PLATEAUの最新の取組紹介

国土交通省 都市局 国際・デジタル政策課長(資料)

国立開発研究法人防災科学技術研究所先進防災技術連携研究センター 研究統括 伊勢 正氏(資料)

株式会社フォーラムエイト システム営業グループ 執行役員 新田 純子氏(資料)