関西の学生たちが都市の課題解決やまちの魅力発信に向けたアイデアを創出

「関西PLATEAU 学生アイデアソン in 京都」レポート

「関西PLATEAU 学生アイデアソン in 京都」が、2025年9月6日に京都駅前のキャンパスプラザ京都で開催された。関西圏の学生たちが、3D都市モデルを活用して都市の課題解決や地域の魅力発信をテーマにアイデア創出に挑んだ。

午前中はイベントの趣旨説明をはじめ、PLATEAUの基本を理解するためのレクチャーのほか、PLATEAUの活用事例紹介やアイデアソンの進め方が説明され、参加者は知識をインプットしたうえで、午後から本格的なアイデアソンに臨んだ。

- 文:

- 大垣 知哉(Ogaki Tomoya)

- 編集:

- 北島 幹雄(Kitashima Mikio)/ASCII STARTUP

- 撮影:

- 大垣 知哉(Ogaki Tomoya)

全国規模で整備が進む3D都市モデル

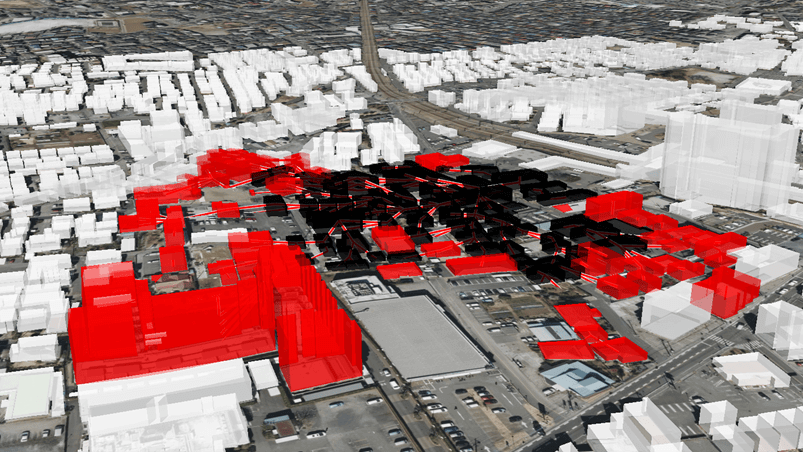

Project PLATEAUについて、同プロジェクトを推進する国土交通省の宮崎氏は「実際の都市を高精度にデジタル空間へ再現し、防災やまちづくり、業務効率化など幅広い用途に活用できるのがPLATEAUの3D都市モデルの意義」と紹介。さらに、3D都市モデルは3次元のCGデータというだけでなく、建物など一つひとつの地物に「用途」「構造」「築年」といった属性情報が付与されていることが特徴であり、誰でも自由に利用できるオープンデータであることなどを説明した。

また、LOD(Level of Detail:地物の詳細度)の概念にも触れ、「利用目的に応じて適切なレベルを選ぶことで効率的に活用できる」と話した。実際に防災シミュレーションや太陽光発電ポテンシャル評価など、行政や企業での活用事例を交えて紹介し、PLATEAUの可能性を伝えた。

エンタメからシミュレーションまで—PLATEAU活用の最前線

続いてPLATEAUの活用事例を、株式会社ワントゥーテンの岩中宏充氏が紹介した。XRや空間DXを専門とする岩中氏は、PLATEAUを用いた体験型コンテンツの事例として、“強風で傘が吹き飛ばされる”VR体験を紹介。実際の街並みを3D都市モデルで再現したバーチャル空間上で、「横風で傘があおられる」状況を再現したものだ。「エンタメ的な使い方であっても、PLATEAUを基盤にすることでリアリティが増すと同時に、制作工数の削減にもつながる」と説明した。

また、3D都市モデルを活用して、街中の建物へのプロジェクションマッピングをシミュレートするツールの例も紹介。「建物の正確なデータであるからこそ、実際の現場との齟齬が少なく、シミュレーションから本番までの流れがスムーズになる」と、クリエイター視点での利点を強調した。

岩中氏は参加する学生たちに対して「今日のアイデアソンでは尖ったアイデアも歓迎。自由に挑戦してほしい」と呼びかけた。

アイデア出しからグループワークを通じて自由な発想をブラッシュアップ

アイデアソンの進め方を伝えるために登壇したのは、ファシリテーターを務めた近藤令子氏だ。近藤氏は「アイデアソンとはアイデアとマラソンを組み合わせた造語であり、短期間で課題解決のための発想を磨く場」と説明。

今回のテーマは「PLATEAUの3D都市モデルを活用して、関西の都市の課題解決や魅力発信につながるアイデアを創出する」こと。形式にとらわれず、自由な発想を尊重するのが特徴だと近藤氏は説明した。

進め方は、まず個人でアイデアを出し、それらを持ち寄ってチームを編成。その後はディスカッションを通じてアイデアを絞り込み、最終的にスライド資料にまとめて成果発表へとつなげる流れだ。

「発表は、課題→アイデア→活用方法→期待される効果の順で組み立てるとわかりやすい」とアドバイスした近藤氏。笑顔で会場の空気を温めつつ、学生たちの挑戦に伴走していく姿勢を示した。

アイデアソンには学生たちをサポートするためにメンター陣も参加。アイデア出しやグループワークで学生たちの議論に寄り添い、問いかけや助言を通じてアイデアの具体化を後押しした。

インプットを終えた学生たちは、午前のうちに「PLATEAU×〇〇」という形でアイデアを出し合い、テーマを絞ってチームを結成。午後からはいよいよ本格的なディスカッションとアイデアのブラッシュアップが始まり、成果発表に向けて作業が進められた。

グループワークでは、メンター陣は各チームのディスカッションを見守りながら、随時チームの議論に参加。学生たちの意見を引き出しつつ、社会実装の視点や技術的な課題の整理を助けた。行政の視点から助言したり、ユーザー体験や技術活用の可能性を示したりするなど、それぞれの立場から多角的なサポートを実施。学生たちのアイデアを単なる思いつきから実現性ある提案へと導いていった。

成果発表では、7チームがそれぞれのアイデアを披露。審査員は、京都産業大学情報理工学部 教授の平井重行氏、株式会社ミックウェアナビゲーションズの高橋皐月氏、国土交通省の宮崎優氏の3名。アカデミア・エンジニア・行政という立場の異なる専門家であり、学生たちの提案を多角的に評価する布陣が整えられた。

各チームの発表後には、審査員などから技術面や社会実装の可能性、ユーザー体験の設計など多岐にわたる視点から質問と講評のコメントが寄せられた。学生たちは質問に的確に答えるとともに、アドバイスや改善点を真摯に受け止める姿が印象的だった。ここからは各チームの発表の概要を紹介しよう。

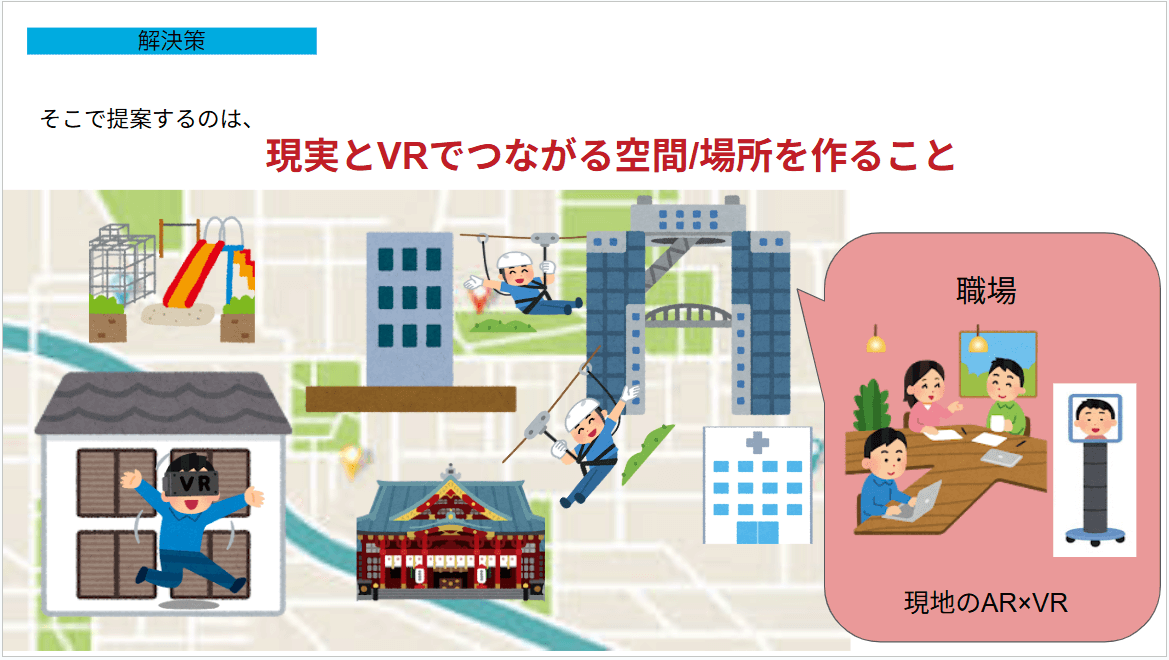

チーム「はじけたまご」/若い世代の孤独に向き合う「オープン秘密基地」

トップバッターはチーム「はじけたまご」。彼らが投げかけたのは、若い世代に広がる孤独や不登校の課題だった。SNSでは人とのつながりが希薄になりやすく、学校というコミュニティから外れてしまうと、社会との接点を持つのが難しい。

その解決策として提示したアイデアが「オープン秘密基地」だ。京都タワーや東本願寺など実際の京都市内のランドマークに拠点を設け、そこに小規模な交流スポットをつくる。そして同じ拠点をVR空間上にも展開し、現実と仮想のどちらからでもアクセスできる設計とした。外出が難しい人はVRでジップラインやアスレチックを体験でき、現地にいる人ともつながれる仕組みだ。

「最初はみんなバラバラのアイデアだったが、最終的に一つにまとめられたのが面白かった」とチームメンバーはアイデアソンの感想を語った。孤独や不登校といったデリケートな課題に正面から向き合った発表に会場の空気が引き締まった。

審査員からは「孤立の理由は人によって異なる。拠点ごとのテーマ設計が肝になりそうだ」との指摘があった一方で、「トップバッターとしてわかりやすく堂々としていた」と評価が高かった。

チーム「ミュージック」/迷路のような京都駅を解く「3D経路案内」

続いて登場したチーム「ミュージック」は、京都駅のような大規模複合施設で迷子になってしまう課題を取り上げた。特に階層移動や屋内での現在地の把握は難しく、従来の2D地図では十分に対応できない。

そこで彼らが提案したのが「3D経路案内」である。PLATEAUのLOD4データを活用し、駅構内を立体的に再現。改札からエスカレーターやエレベーターを経由し、目的地に至るまでを3Dナビで案内する。現在地の補正には施設内に設置したQRコードを用い、曲がり角ごとに案内板風の指示を表示する。

「普段は心理学を学んでいて、都市や地図は専門外。でもこのテーマを自分の学びに重ねることで新しい視点が得られた」とメンバーの一人は話した。異分野の視点が議論を押し広げ、発想に厚みを加えていった。

審査員からは「QRコードは情報量に制約があり高密度の設置が必要になる。BluetoothやVisual SLAMなどとの併用を検討すべき」といった技術的指摘のほか、「業務導線の効率化や広告連携といった事業性の観点も描けると良い」とのアドバイスもあった。都市の複雑化に伴い、屋内外をシームレスにつなぐナビゲーションの需要は高まるばかりだ。

チーム「わんちゃんベイビー」/“推し城”で移住体験「築城シミュレーター」

大きな注目を集めたのが、チーム「わんちゃんベイビー」の「築城シミュレーター」だ。彼らは移住や住まい選びの際に「家(城)を実際に建ててみないと想像できない」という課題に切り込んだ。

アプリ上で移住先候補地を選び、そこに天守や住居など好みの建築を配置する。PLATEAUの持つ属性情報を活用することで、眺望や景観との調和、防災リスクや日照・反射・騒音といった環境要因までシミュレーションできる。まさに“生活を試着する”体験だ。

プレゼンでは「推し城」というユーモアで会場を惹きつけ、「一緒に城を建てましょう」というコメントで大いに盛り上がった。その一方で、移住支援に直結する応用的な利用の可能性も示し、アイデアには確かな説得力もあった。

審査員も「空き家活用や移住促進につながる」と評価。「知らない土地の住まい探しは苦労が多い。こうしたアプローチは移住検討者にとって強い助けになる」とのコメントがあった。

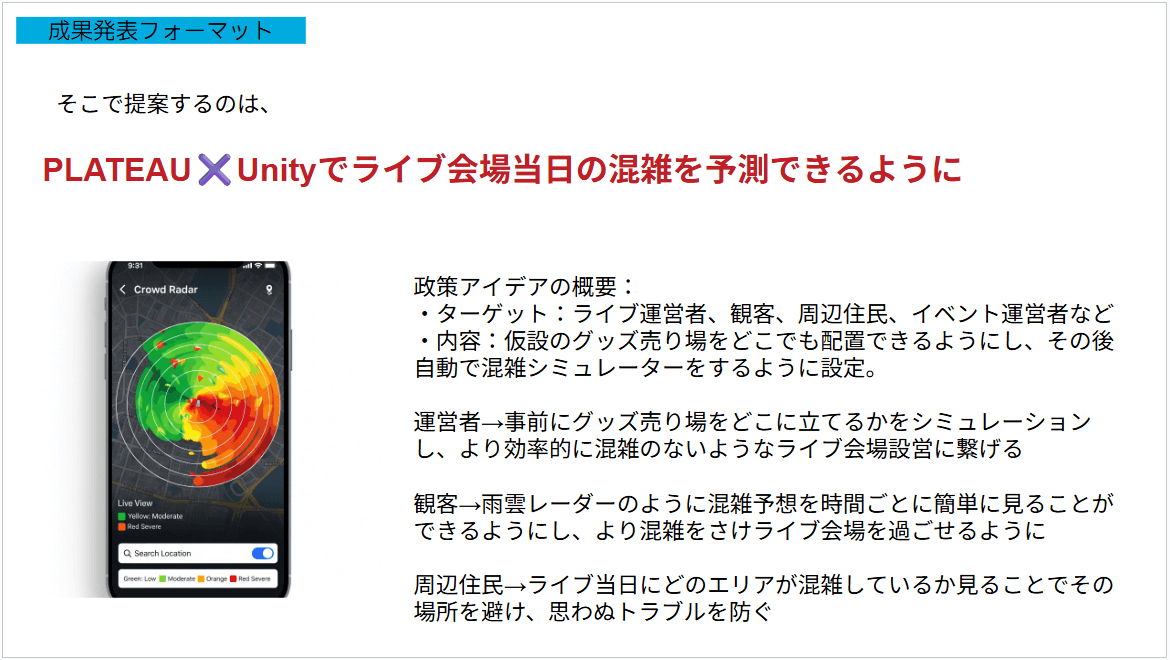

チーム「空飛ぶらっこ」/混雑を雨雲レーダー型UIで可視化した人流シミュレーション

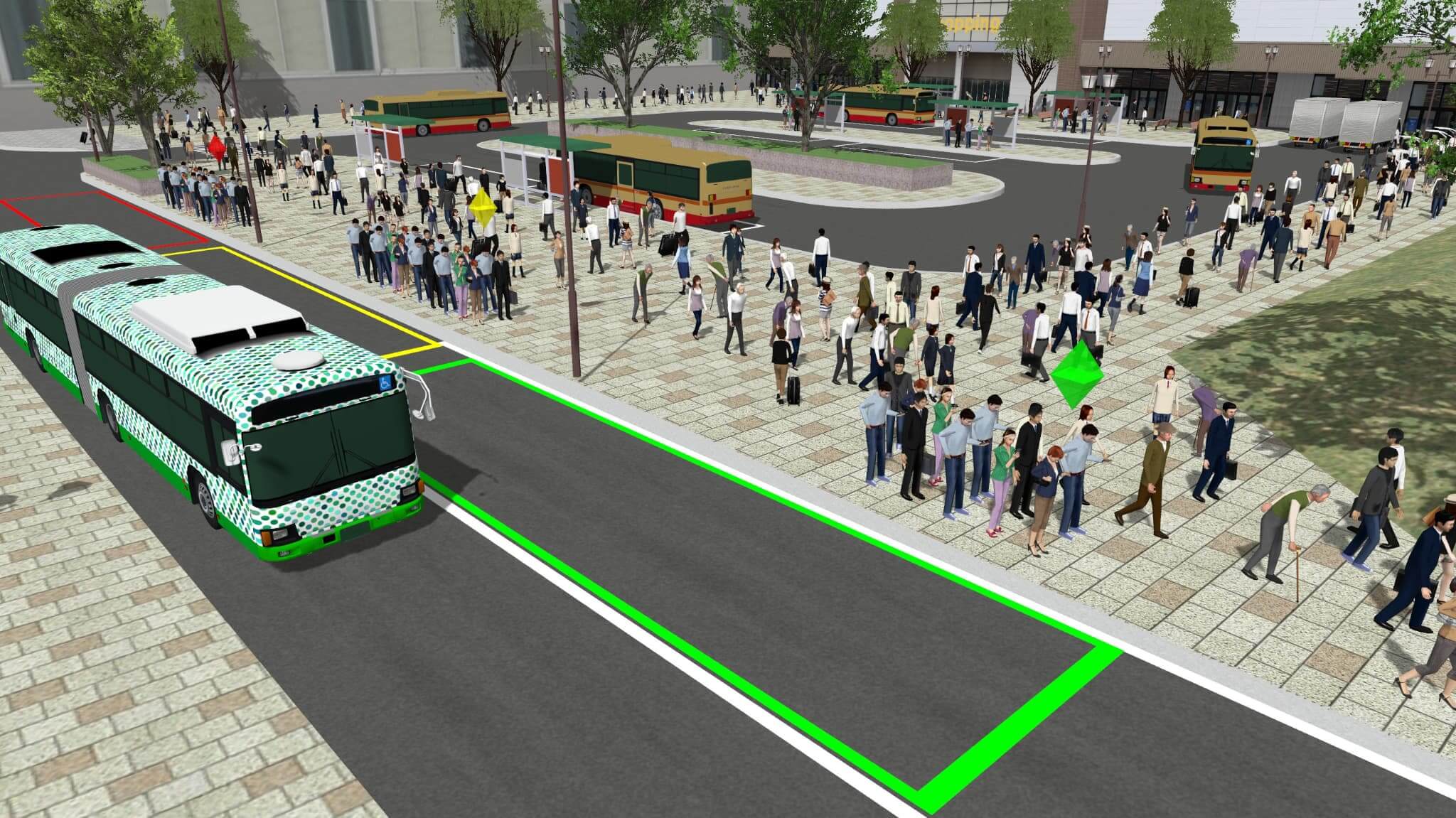

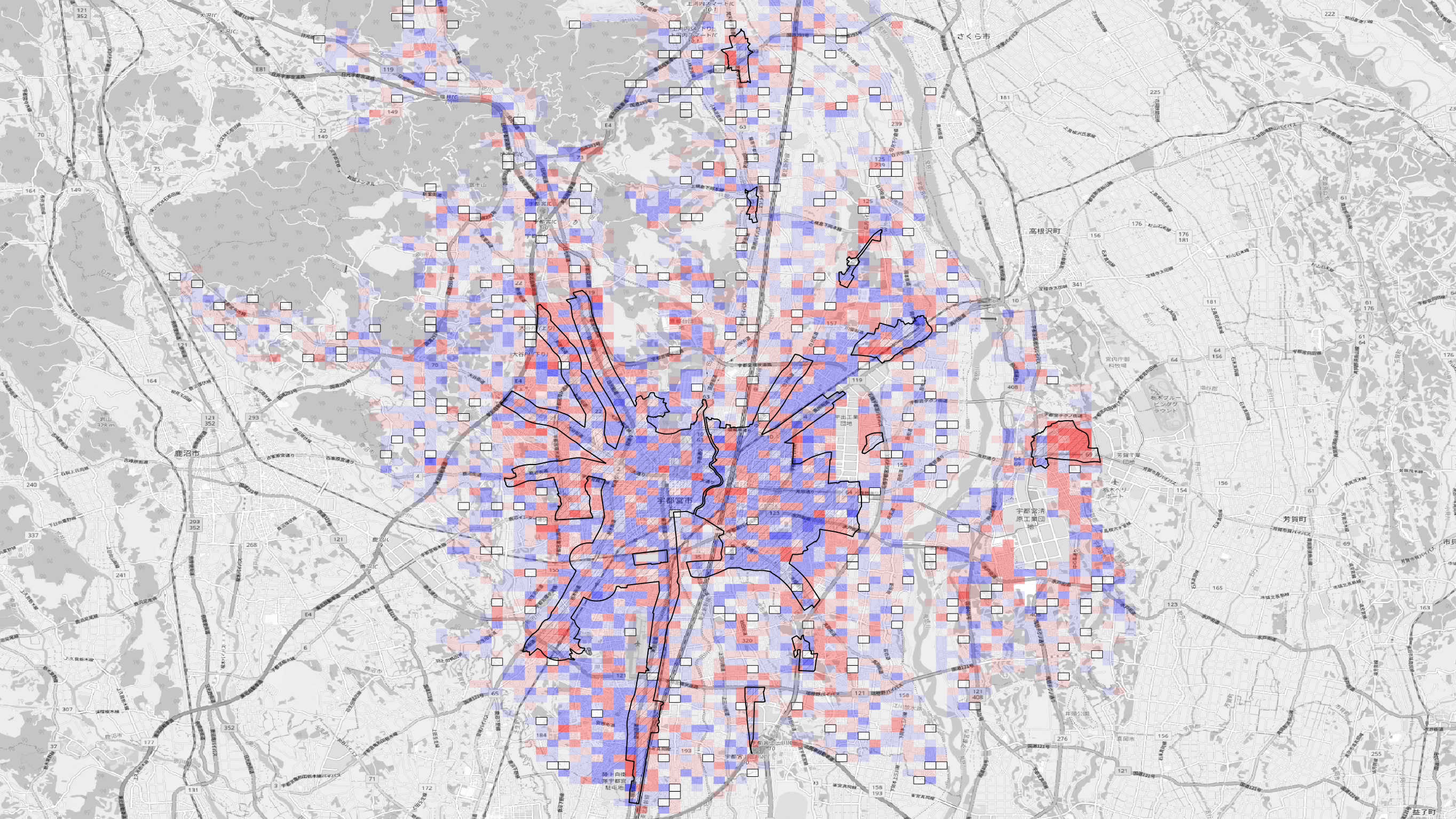

チーム「空飛ぶらっこ」は、ライブや大規模イベントの混雑問題に挑んだ。彼らは、イベント当日に発生する駅周辺や物販列の混雑を、PLATEAUとUnityを使った人流シミュレーションで可視化する方法を提案した。

まずは、3D都市モデルでイベント会場や駅前広場を再現し、物販ブースやトイレ、誘導サインを配置。そのうえで人流のシミュレーターを回すことによって、滞留やボトルネックをヒートマップで表示し、最適なレイアウトを導き出そうというアイデアだ。さらに観客向けに、時間帯ごとの混雑度を雨雲レーダー型UIで提供し、ユーザーが到着時間や経路を自ら調整できる仕組みを考えた。

審査員からは「観客・運営・住民の三方に配慮した点が素晴らしい」と評価があり、実装に向けては「住民への告知手段をどう確保するか」や「リアルタイム補正をどう行うか」が指摘された。チームは「SNS投稿や現場に設置するセンサーの情報を取り込むことで改善できる」と回答。課題解決に向けた柔軟な姿勢も好印象を残した。

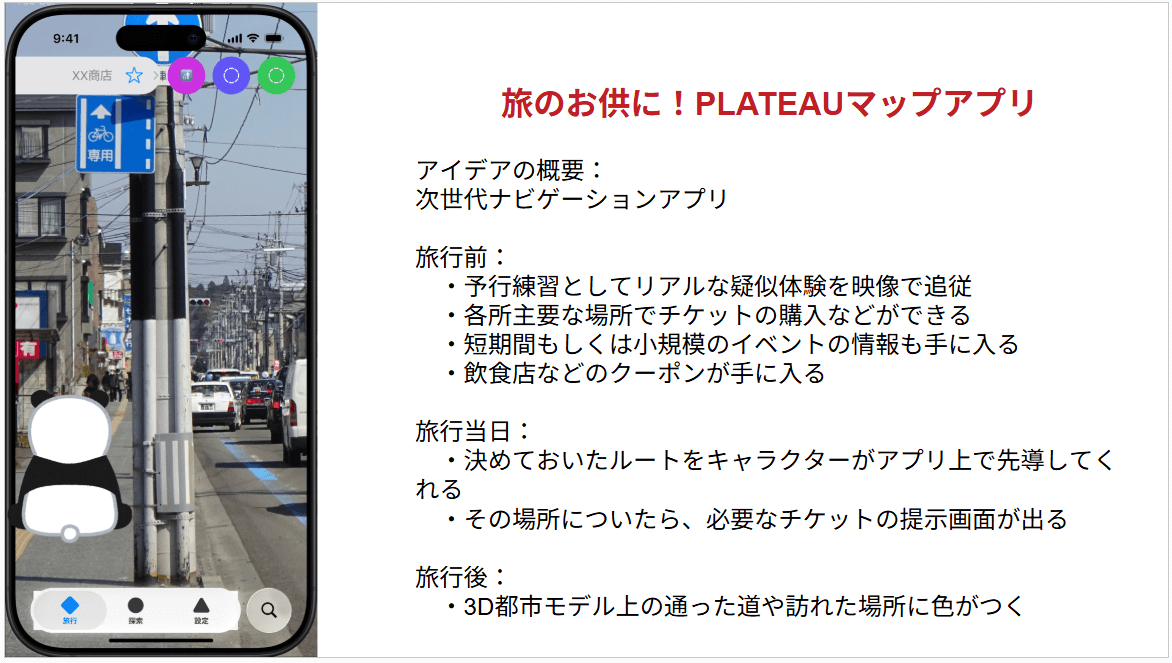

チーム「干练Map(ガンリェン マップ)」/旅前の予行練習から旅行中のナビまで

観光客の旅の不安解消を狙ったのは、チーム「干练Map(ガンリェン マップ)」だ。旅行前に目的地までの“予行練習”ができ、旅行中は現地で必要な情報を文脈に応じて自動で提示する“文脈ナビ”を組み合わせた。

旅先で迷いやすい大きな駅の構内はPLATEAUのLOD4データで再現し、親しみあるアバターが先導してくれるナビ方式で「この階段を降りる」などと誘導し、知らない土地の不安を少しでも和らげる。さらに沿道の飲食店クーポンや、既存のマップアプリでは情報が載っていないような地域イベント情報をマップに重ねることで、単なるナビにとどまらない観光体験の拡張を実現しようとした。

メンバーは「既存のサービスとの差別化に悩んだが、PLATEAUを使うことで立体的なナビの精度を高められた」と振り返った。審査員からは「屋内外のシームレスな案内はPLATEAUでこそ可能。もっと“PLATEAUだからこそ”でという点を強調するといい」とのアドバイスもあり、今後のブラッシュアップに期待がかかる。

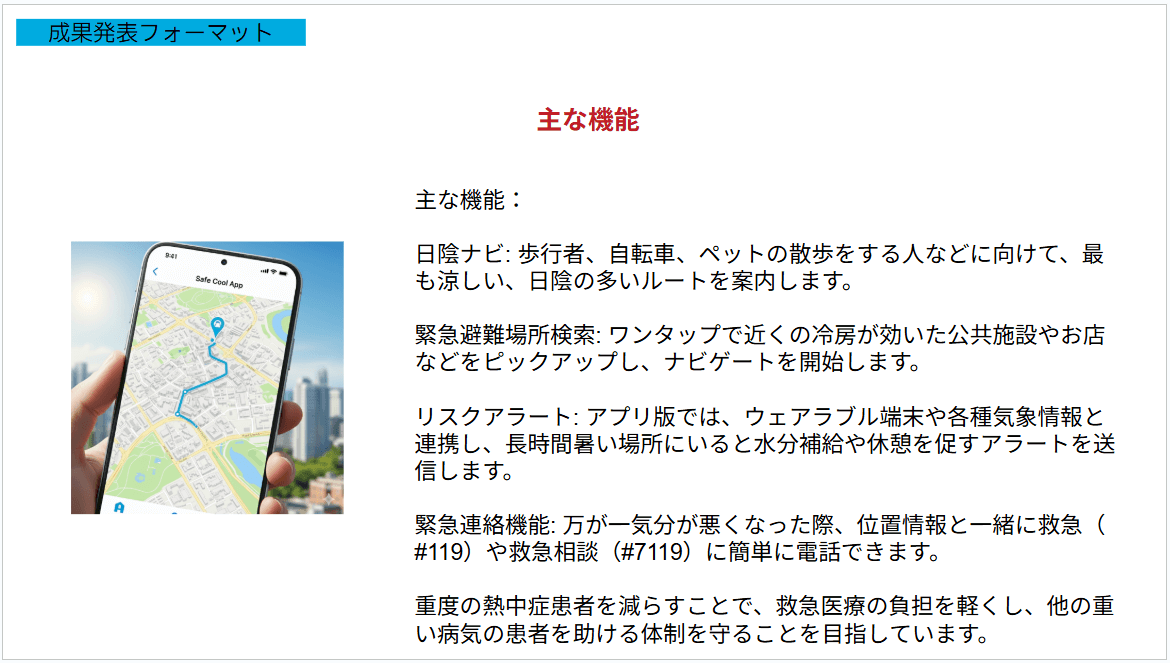

チーム「Safe Cool」/猛暑時代の“涼しい”ナビ「Safe Cool App」

チーム「Safe Cool」は、猛暑下での移動を支援するアプリ「Safe Cool App」を構想した。日差しや通風、地下経路を考慮した「涼しいルート」を提示するだけでなく、図書館や商業施設などの冷房スポットを即座に検索・ナビゲーションする機能を盛り込んだ。

都市の建物形状や街路幅をもとに日陰や風の通り道を推定し、熱中症リスクを低減するルートを自動で示す点にPLATEAUの強みが活かされている。また、危険度が高まった際にはアラートを表示する機能や救急時に位置情報とともに連絡できる機能を設計に加えた。

「普段の生活の中で感じていた不便を出発点にした」とアイデアの源泉を述べたチームの、生活実感に根差したテーマ設定に審査員からも高評価のコメントが相次ぎ、「身近な課題とPLATEAUをしっかり結びつけた点が素晴らしい」と評価された。暑熱対策の重要性が増す中で、実装に近いアプローチとして注目を集めた。

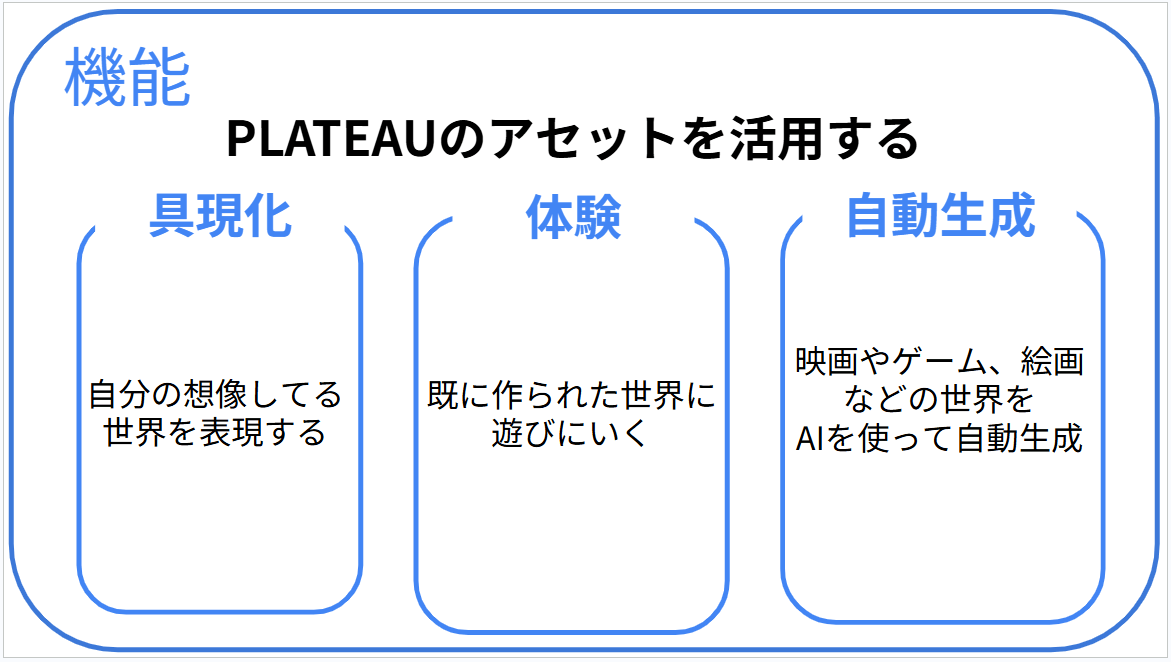

チーム「Dream Makers」/現実と虚構を融合した都市空間を生み出す「Dreava」

チーム「Dream Makers」は、現実の都市を土台に映画や小説の世界観を合成する「Dreava(ドリーヴァ)」を提案。テーマは「妄想世界をみんなで歩ける場」だ。

構想では、AIが小説や映像作品をもとに3Dのワールドを生成し、PLATEAUの3D都市モデルに重ね合わせる。例えば、京都の街並みに、魔法学園を配置したりファンタジーの建造物を加えたりと、現実と虚構を融合させたバーチャルの都市空間を生み出す。ユーザーは公開された世界をVRゴーグルなどを使って仲間と探索できるというもの。

チームのメンバーは「漠然とした発想でも、話し合ううちに形になっていくのが面白かった」と振り返った。また、議論を通じて教育・観光・エンタメといった応用先も見えてきたと述べ、京都という歴史都市の時空間を教材にする、映画と連動した公式ワールドを配布する、など幅広い展望を示した。

審査員からは「既存のメタバースサービスとの違いを際立たせるために、PLATEAUを活用した“現実に基づく世界”を前面に出すべき」とのアドバイスがあった。また「権利処理などが勝負どころになりそう」とのコメントも寄せられ、実装に向けて乗り越えるべき壁も浮き彫りになった。一方で、「多様な世界を体験できる点がユニーク」や「AI生成と都市データを融合するという発想に未来を感じる」とポジティブな評価がなされた。

わんちゃんベイビーの「築城シミュレーター」がグランプリ!

7チームの発表後には審査が行われ、グランプリはチーム「わんちゃんベイビー」の「築城シミュレーター」に決定。景観・防災・日射などPLATEAUで可能なシミュレーションを統合している点や、周辺環境まで含めてイメージを提示できるソリューションは不動産・移住・空き家活用など幅広く利用可能な点が評価された。

オーディエンス賞は、チーム「はじけたまご」が受賞した。トップバッターながら発表の構成が明快で、VRとリアルの接続によって孤独解消に資する点が評価された。

京都産業大学によるサギタリウス企画賞は、チーム「空飛ぶらっこ」が獲得。自分たちの体験や現実的な問題をベースに、そこにテクノロジーやデータを活用して解決していこうとする姿勢が伝わってくる内容だったと評価された。

「PLATEAUでしか解けない瞬間」のために

参加した学生たちに話を聞くと、「最初は全員バラバラのアイデアだったが、最終的に一つにまとめられたのが面白かった」、「即興でアイデアをまとめ、短時間で形にしてプレゼンするのは初めてで刺激的だった」といった感想が寄せられた。ほかに「都市の空きスペースに興味がある。そこからコミュニティをつくる発想につなげたい」との声や、「無駄とされがちな余白こそ、誰かとつながる場になる。PLATEAUを活用すれば、空間の可能性をもっと広げられるのではないか」といった感想も挙がっていた。

イベントの最後に、全体を総括して審査員からコメントがあった。高橋氏は、自身がはじめてハッカソンに参加した際のエピソードなどを語りながら、「こうした場に参加して他者の意見を聞いたり、さまざまな背景の人と交流したりしてできた、人との“つながり”を大事にしてほしい」と話した。

国土交通省の宮崎氏は、参加した学生たちの労をねぎらいつつ、「今回体験したような、さまざまなデータをもとにIT技術を活用して困っている人を助ける、ソリューションとして提供して課題を解決することが、より良いまちづくりにつながっていく。今回をきっかけにに、みなさんが将来、こうしたことに貢献してくれるようになったらうれしい」と述べた。

本イベントを主催した京都産業大学の平井氏は、「今回はアイデアソンなので、さまざまな分野の人たちが集まって意見を交わすことに重きを置いた。次はハッカソンに参加するのも良いでしょうし、自分でアプリやツールをつくってみるのもいいでしょう。今の時代は、PLATEAUのようなオープンデータをはじめ、多様なデータを入手できるだけでなく、それらをどう活用するかを自ら考え、実行できる時代。こうした機会をきっかけに、自分の知見を広げていってほしい」と、参加した学生たちにメッセージを送った。

都市の課題に挑んだ学生たちの一日は、単なる発表の場ではなく学びと交流の場となった。身近な課題をどう捉え、データを活用していかに解決を図るか——その問いに向き合う姿勢が、これからの社会を切り開いていくのだろう。