都市と地方の融合から生まれるwell-beingとは?――全国の高専から選抜された8チームによるデザインコンペティション

第20回 全国高等専門学校デザインコンペティション 2023 in 舞鶴 レポート

2023年11月11日、12日の2日間、第20回全国高等専門学校デザインコンペティション 2023 in 舞鶴(以下、デザコン 2023)が京都府舞鶴市で開催された。本イベントは「学生相互の研鑽・相互理解」という理念のもと2004年から開催されている。今年度は構造デザイン部門、空間デザイン部門、創造デザイン部門、AMデザイン部門、プレデザコン部門の5つのセクションに分かれて実施された。

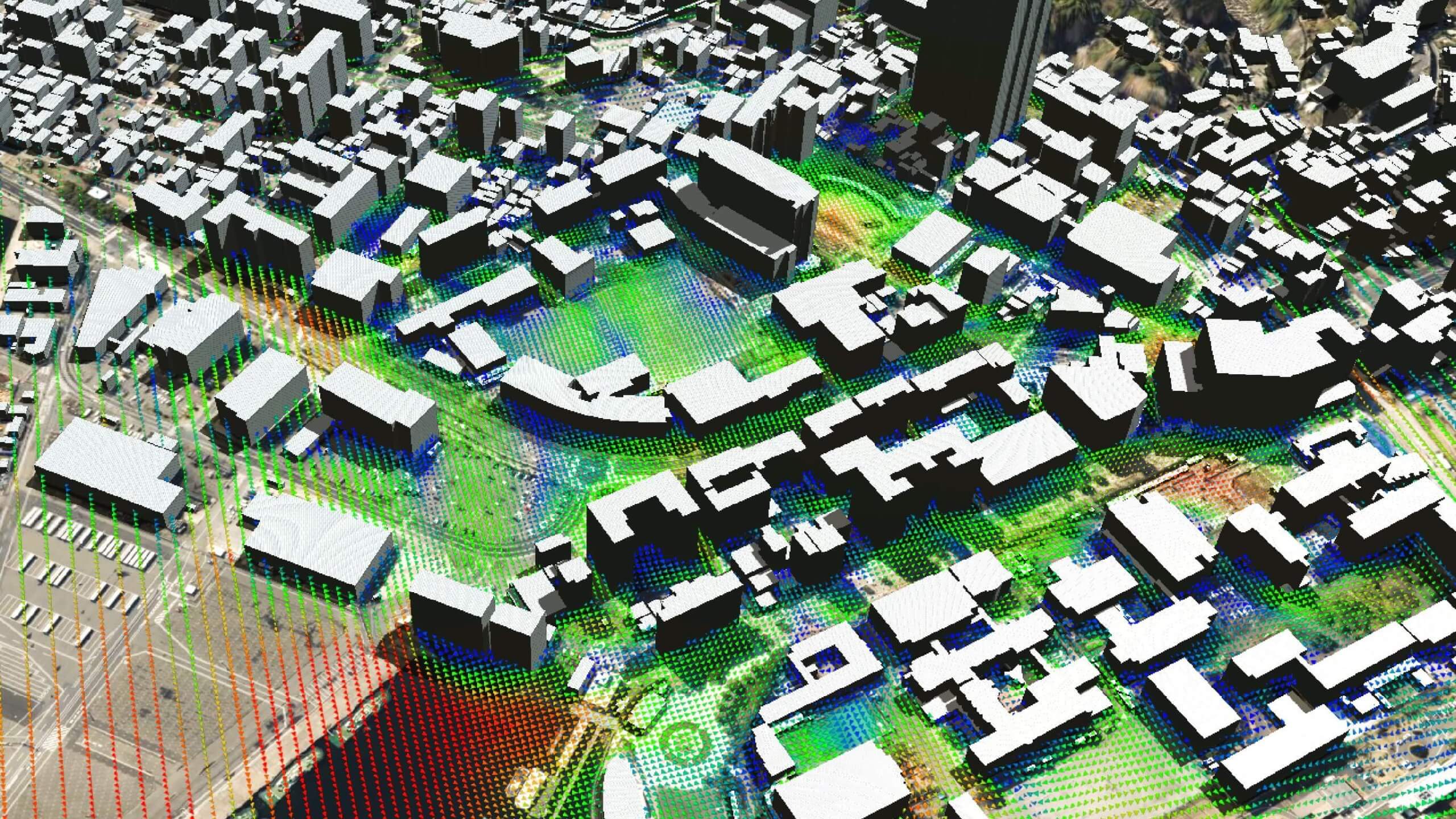

創造デザイン部門では、PLATAEUの3D都市モデルを題材に「デジタル技術を用いたwell-beingに向けての都市と地方の融合」という課題が与えられ、予選をくぐり抜けた全8チームが本戦に臨んだ。本稿ではその様子をレポートする。

- 文:

- 古賀 千絵(Chie Koga)/東京大学先端科学技術研究センター共創まちづくり分野 特任助教

- 編集:

- ASCII STARTUP

- 撮影:

- 渡辺 洋司(Yoji Watanabe)

チーム入り混じるワークショップも含め

アイデアを徹底的にブラッシュアップ

アイデアを徹底的にブラッシュアップ

デザコン2023本戦は、各チーム3分間のポスター発表と質疑応答から始まった。プレゼンだけではなく、各チームの発表後にはメンバーが混ざりあう形でそれぞれ持ち寄った提案をブラッシュアップするためのワークショップも行われた。その後、翌日に本番のプレゼンテーション、結果発表という流れである。

1日目は、お互いの提案をより良くしようという趣旨のもと、数回のローテーションを行い、なるべく多くの異なるチームの者同士が話せる機会を創出することが目指された。

多くのチームが、自分たちの提案の本質は何なのか、最も伝えたいメッセージは何なのかを考え始めた瞬間である。ワークショップには、審査員とファシリテーター、アシスタントも加わり、参加学生との対話から目指す方向に沿うアドバイスを一緒に考えていった。

ワークショップでのブラッシュアップは「なんでもあり」である。数回にわたるローテーションを経て他のチームへの意見を出し合い、各チームのアイデアが煮詰まっていった。

ワークショップ終了後は、それぞれのチームに戻り、他のチームメンバーや審査員から受けたアドバイスを参考に、改めてどのようにすべきなのかという検討会が開催された。説明しきれなかったプレゼン自体の改良から、提案そのものをどのように改善するのかというところまで多岐にわたっていた。

ラストスパートをかけた集大成!

渾身の最終プレゼンのスタート

渾身の最終プレゼンのスタート

2日目には、朝9時から各チーム6分間の最終プレゼンが始まった。前日のポスター発表とは打って変わり、多くのチームが自分たちのチームの一番伝えたいことを明確化することに成功していた。

公開審査会での審査員は東京大学・吉村有司氏、国土交通省・内山裕弥氏、岐阜大学・塚本明日香氏の3名、ファシリテーターは山口覚氏が務めた。評価項目は、地域性、自律性、創造性、影響力、実現可能性、プレゼンの6項目に加え、新規性、汎用性、そしてなにより初日からのブラッシュアップ度合いも考慮された。

地域課題の解決案や都市農業の促進、まちづくりシミュレーションなど

多彩なアイデアが光った受賞作品たち

多彩なアイデアが光った受賞作品たち

栄えある最優秀賞(文部科学大臣賞)を獲得したのは、石川高専の提案である「たかが『雪かき』されど『雪かき』」が選ばれた。

毎年発生する雪かき、地域の高齢化に着目し、一定期間滞在する大学生や観光で訪れる若者をターゲットとして、雪かきをしてもらう代わりに、地域の資源を楽しんでもらうインセンティブが得られる仕掛けを作ることで課題解決に導く提案であった。審査委員からは「雪国特有の問題に真正面から向き合い、その問題に対して3D都市モデルで何ができるのかを真摯に考えていった点、そして明日からでも実装できそうな実現可能性を高く評価した」とのコメントがあった。

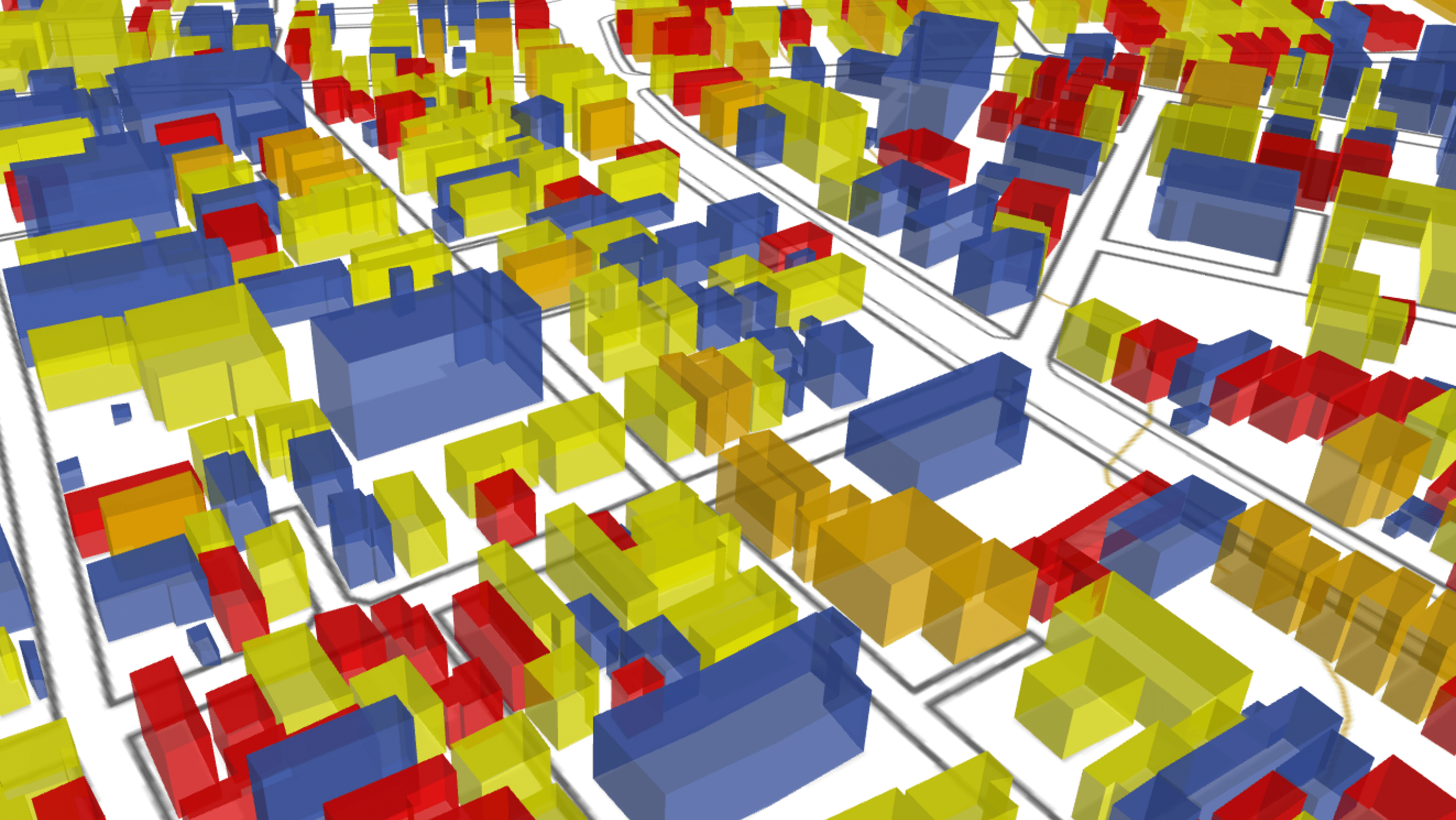

続く優秀賞は、2つのチームに送られた。1つ目は、舞鶴高専の提案である「PLAっと農業」が選ばれた。都市における屋上農園や空きオフィスに着目し、それらの空間を農地として活用。さらにPLATEAUを使用して情報をまとめ、ウェブサイトとして可視化することで、気軽に農業に触れてもらう人口を増やし、興味を持ってもらおうという提案を行った。審査員からは、「都市内のスペースを有効活用して気軽に楽しく農業を増やしていこうという、新しい都市の生活スタイルの提案に魅力を感じた」とのコメントがあった。

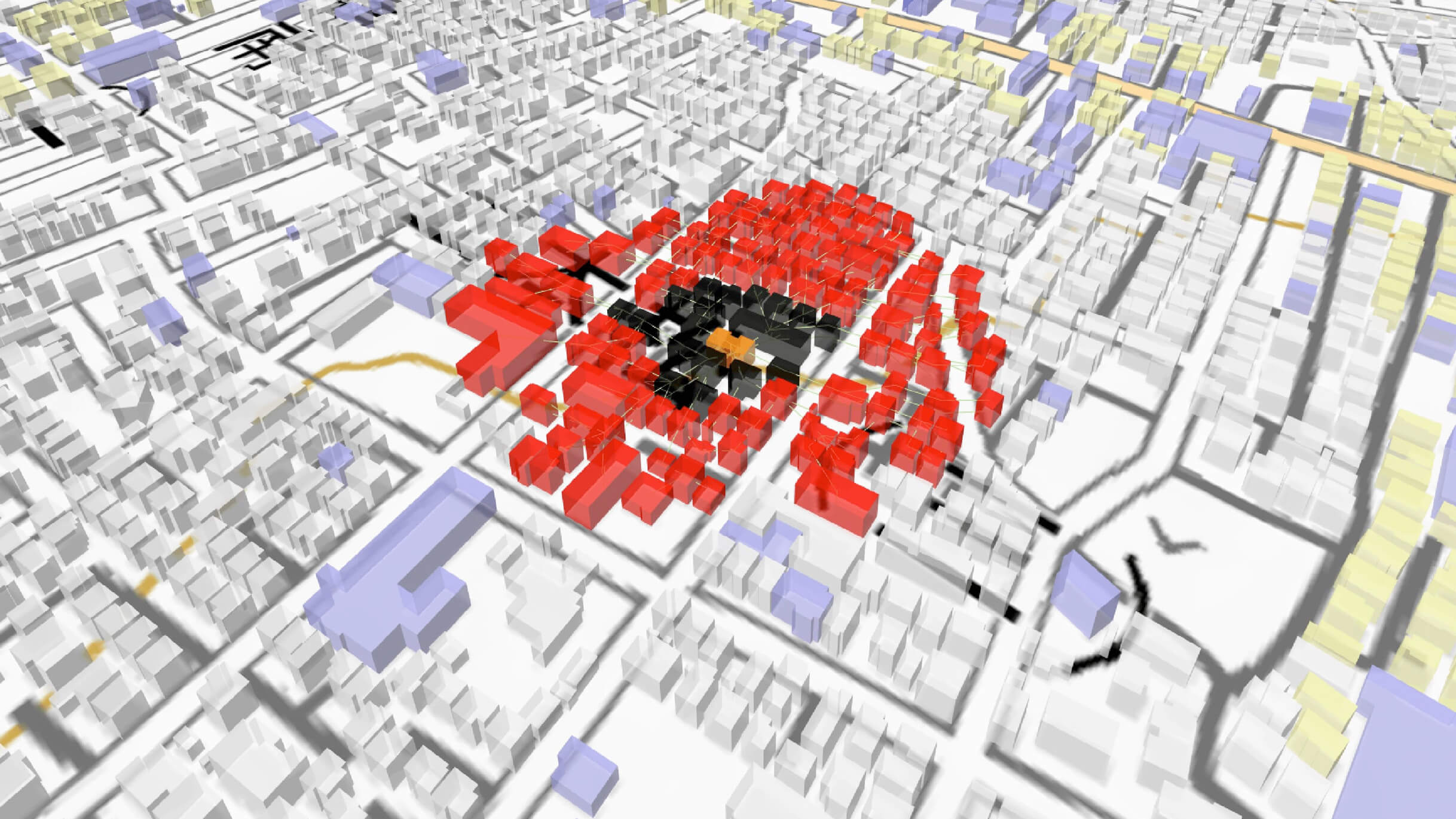

優秀賞の2つ目は、明石高専の提案「次元を超えたまちづくり マホロバ」。PLATEAUを活用した大規模仮想空間ゲームを作成し、まちづくりシミュレーションが行えるという内容だ。審査員からは「提案内容の独創性に加え、1日でデモアプリを作り上げる実装力も高く評価したい」とのコメントがあった。

今回参加した学生の多くは、PLATEAUの3D都市モデルを触ることに慣れていなかったが、発表を通じ、データを用いて地域の課題を解決できる可能性を感じてもらえたのではないか。この経験を生かし、また来年、ぜひとも参加してほしいと思う。

■関連サイト