|

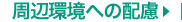

「河岸・水際部」と「護岸」を区別し、護岸の前面に自然な河岸・水際を形成することによって、河岸・水際部の環境上の機能を確保する。自然状態の「河岸・水際部」は、土砂・礫、植物など自然素材で形成されており、生物の生息・生育・繁殖場所としての機能を有し、景観を悪化させることは稀である。一方、「護岸」は河岸の侵食防止を目的としているため、硬い材料から構成されることが多く、空隙に乏しく、生物の生息等が難しい場合が多い。また、工法によっては河川景観を著しく悪化させる場合がある。

硬く・空隙に乏しい人工護岸物である護岸に環境上の機能を全て付加することは難しい。できる限り護岸は控えて設置し、その全面に河岸・水際部の再生を行うことが災害復旧における基本的な考え方となる。 出典:美しい山河を守る災害復旧基本方針 p.50 |

|---|

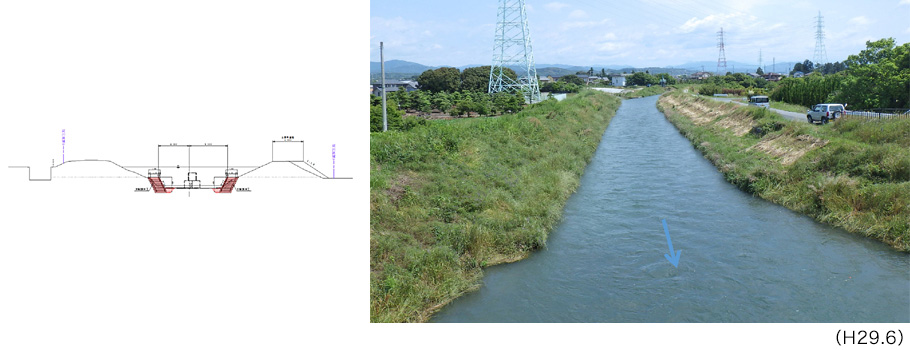

河岸・水際部の工夫の事例-1

足羽川

| 事業主体 | 福井県 |

|---|---|

| 事業名 | 河川災害復旧事業 |

| 水系/河川名 | 一級河川 九頭竜川水系 足羽川(くずりゅうがわ あすわがわ) |

| 年災 | 平成30年度 |

| 河川の流域面積 | 415km² |

| 河道特性 | セグメント1(谷底平野) |

| 主な工事概要 | 復旧延長L=23.0m コンクリートブロック張 172㎡ |

工夫点

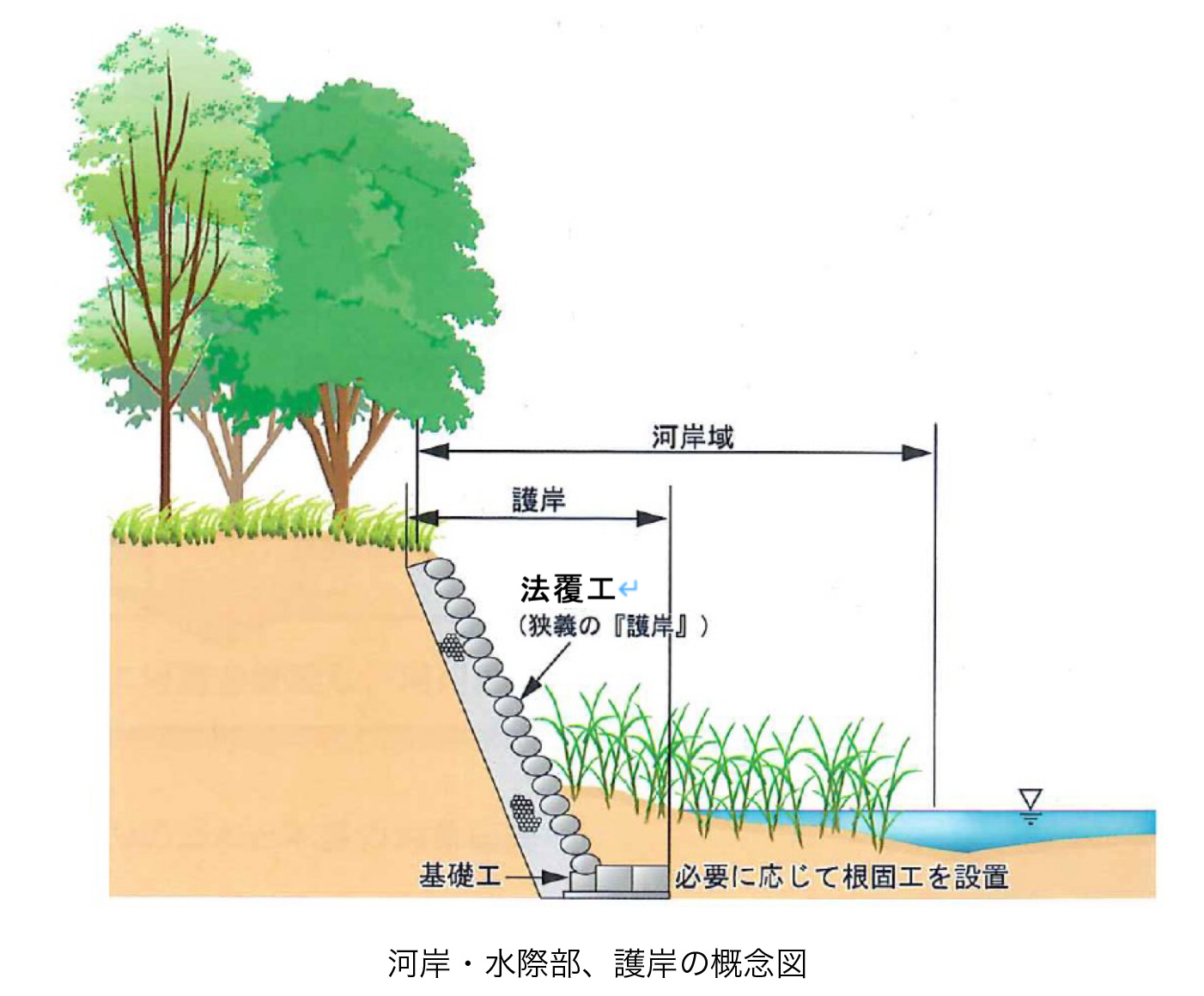

アユ、オイカワ、ウグイ、カワニナ、サワガニ、ヤゴ、ヒラタカゲロウなどが生息する河川であり、護岸前面に寄石を設置することで、護岸本体と水際部の距離をとり、掃流力・吸出力に対応し、また空隙が維持され、水生生物の良好な生息場となることを期待し施工した。

河岸・水際部の工夫の事例-2

落部川

| 事業主体 | 北海道 |

|---|---|

| 事業名 | 災害復旧事業 |

| 水系/河川名 | 二級河川 落部川(おとしべがわ) |

| 年災 | 平成27年度 |

| 河川の流域面積 | 126.4km² |

| 河道特性 | セグメントM(山間地) |

| 主な工事概要 | 築堤工、かごマット工、連節ブロック工、根固工(改良沈床) |

工夫点

護岸への外力が大きな法尻部には、護岸前面に寄石による掃流力・吸い出し力に対応し、外力が弱まる法上段には、植生による根の緊迫力で対応する、いわゆる複合型護岸を採用している。こうした水際部多孔質な空間を整備することで、細粒分の侵入度合いで植生が早期に回復することが期待できる。

河岸・水際部の工夫の事例-3

折居川

| 事業主体 | 新潟県 |

|---|---|

| 事業名 | 災害復旧事業 |

| 水系/河川名 | 一級河川 阿賀野川水系 折居川(おりいがわ) |

| 年災 | 平成26年度 |

| 河川の流域面積 | 23.6km² |

| 河道特性 | セグメントM |

| 主な工事概要 | 護岸工、根固工等 |

工夫点

本復旧では、根固を完全に隠すような寄石を実施することで、護岸の見え面積も小さくなった。さらに、水衝部側であることから、寄石の空隙が維持されやすく、水生生物の良好な生息場となることが期待される。

護岸の張上げ高も小さいことから周辺に良くなじむ復旧となっている。

河岸・水際部の工夫の事例-4

馬込川

| 事業主体 | 静岡県 |

|---|---|

| 事業名 | 災害復旧事業 |

| 水系/河川名 | 二級河川 馬込川水系 馬込川(まごめがわ) |

| 年災 | 平成25年度 |

| 河川の流域面積 | 105.2km² |

| 河道特性 | セグメント2 |

| 主な工事概要 | 木製護岸工等 |

工夫点

この川は天竜川から水を取り入れているため、水量が多い川となっている。復旧工法は木製護岸工として、水際に植生を拡幅させ、ウナギやメダカ等の水生生物の良好な生息場を確保するとともに、被災原因である背後から水圧を解放出来るような工夫がされている。