|

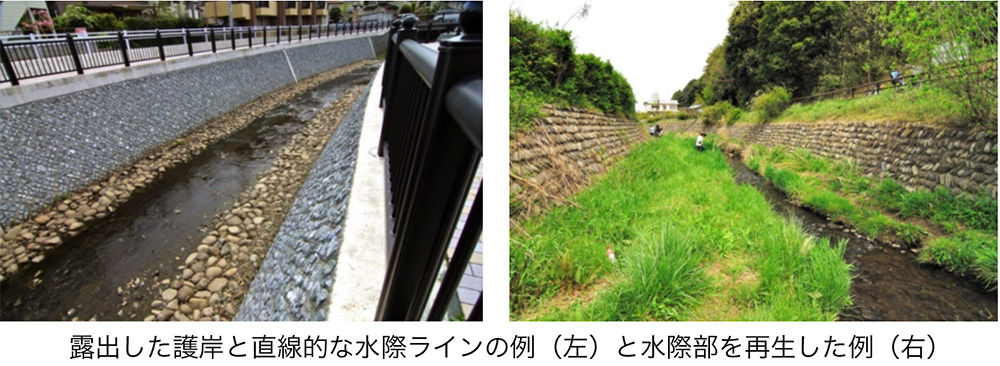

災害復旧工事での使用頻度が高いコンクリート系の護岸工法については、景観に配慮する。●護岸を分節して法面を小さく見せる。

護岸前面には、自然的な河岸・水際部の形成、植物の繁茂を促すことにより、法覆工の露出面積を極力小さくしつつ、かつ、水際のラインを不明瞭にする。 ●自然的な要素から構成される河川空間の中に、護岸のような人工的な構造物があると、人工構造物が景観の中で浮き上がり、景観悪化の要因となる場合が多い。 ●護岸法面の露出面積が大きい場合、水際線が直線的になる場合には、この傾向が強くなる。 ●このため、護岸の露出面が大きくなる場合、護岸の設置により水際のラインが直線的になる場合には、河岸・水際部に寄土・寄石を行って、ここに植物の繁茂を促し、露出する面積を極力小さくするとともに、水際線を不明瞭にするとよい。また、水際部の植生回復は、河川景観だけでなく、魚類をはじめとした水生生物の生息・生育・繁殖環境の確保という観点でも重要である。 ●この際、蛇篭やふとん篭等の人工構造物を設置すると水際部が固定されて、自然的な水際部の形成が困難になる。洪水時には水際部が変形することをある程度許容し、川の特性に応じた河岸・水際部の再生を期待することが大切である。 ●このためには、できるだけ現場の河床・河岸材料を用いて自然な河岸・水際部を形成することが原則となるが、どのような材料を用いるかは流程によって異なるので留意する。

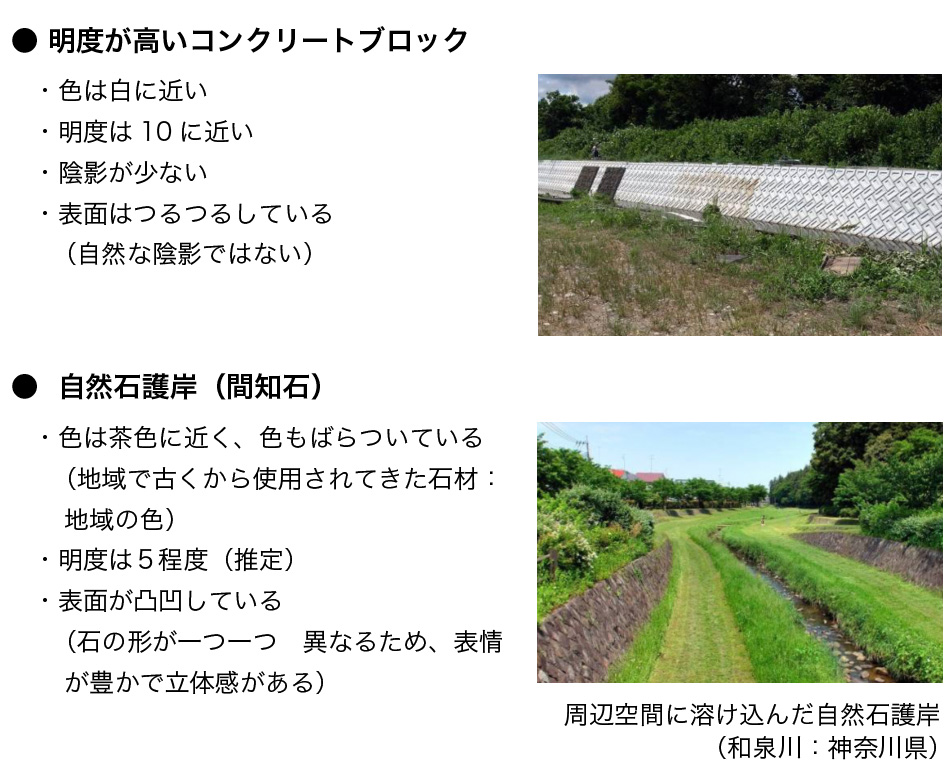

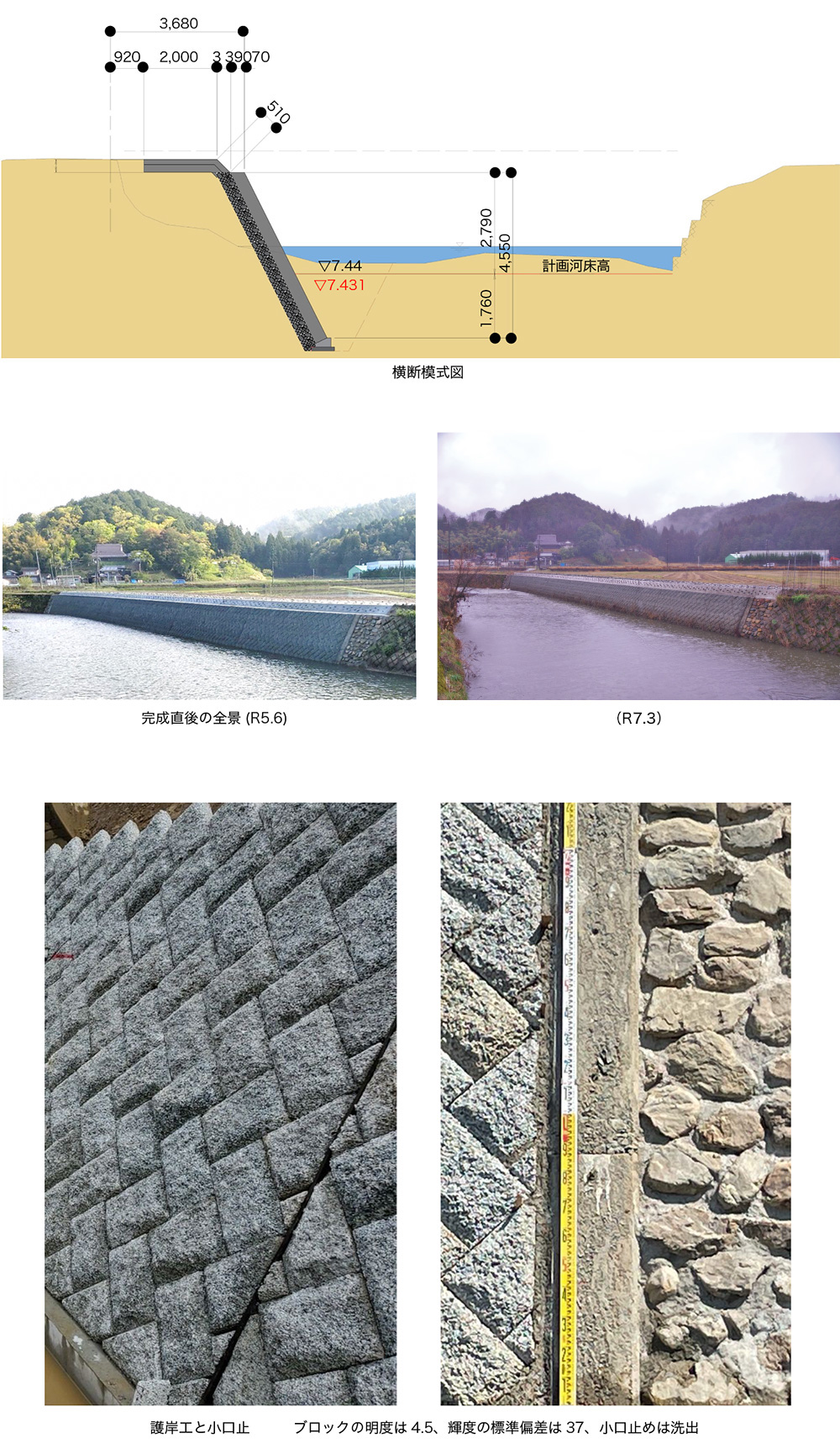

●護岸が露出する場合には、法面の明度は6以下を目安とする滑面のコンクリートブロックの明度は9~10と高い。一方、護岸の背景となる森林の色、草木の色は比較的明度が低く最大で6程度である。一般に、対象物と周辺景観とに明度差が生じると対象物は非常に目立つ存在となる。 古くから護岸材として用いられてきた自然石の明度は比較的低い。土木研究所の研究によると、自然石の明度は3~6の範囲にある。 護岸材としての自然石の明度は、3~6の範囲にあることから、コンクリートブロックについても、明度は6以下を目安とするとよい。

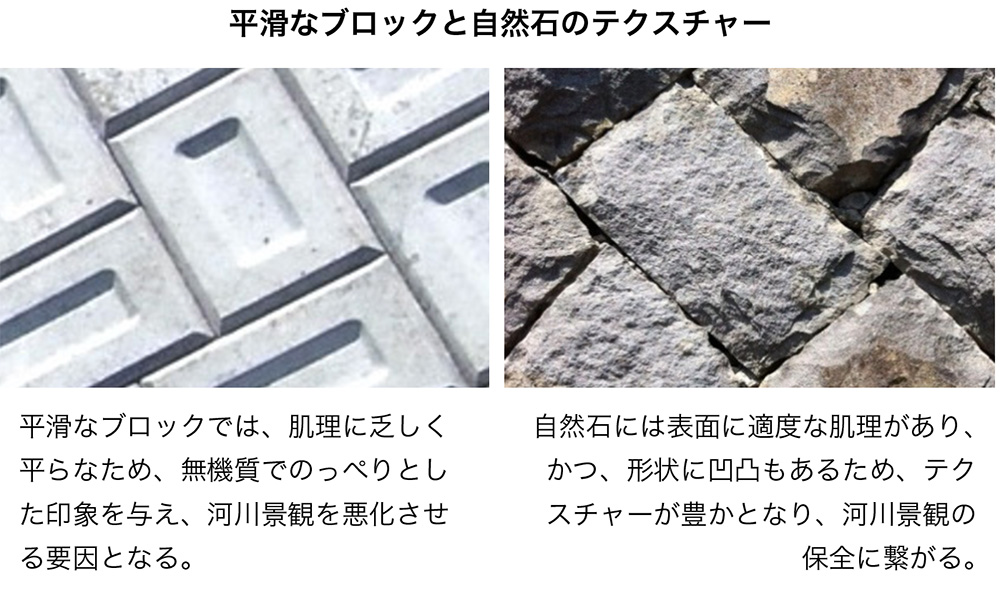

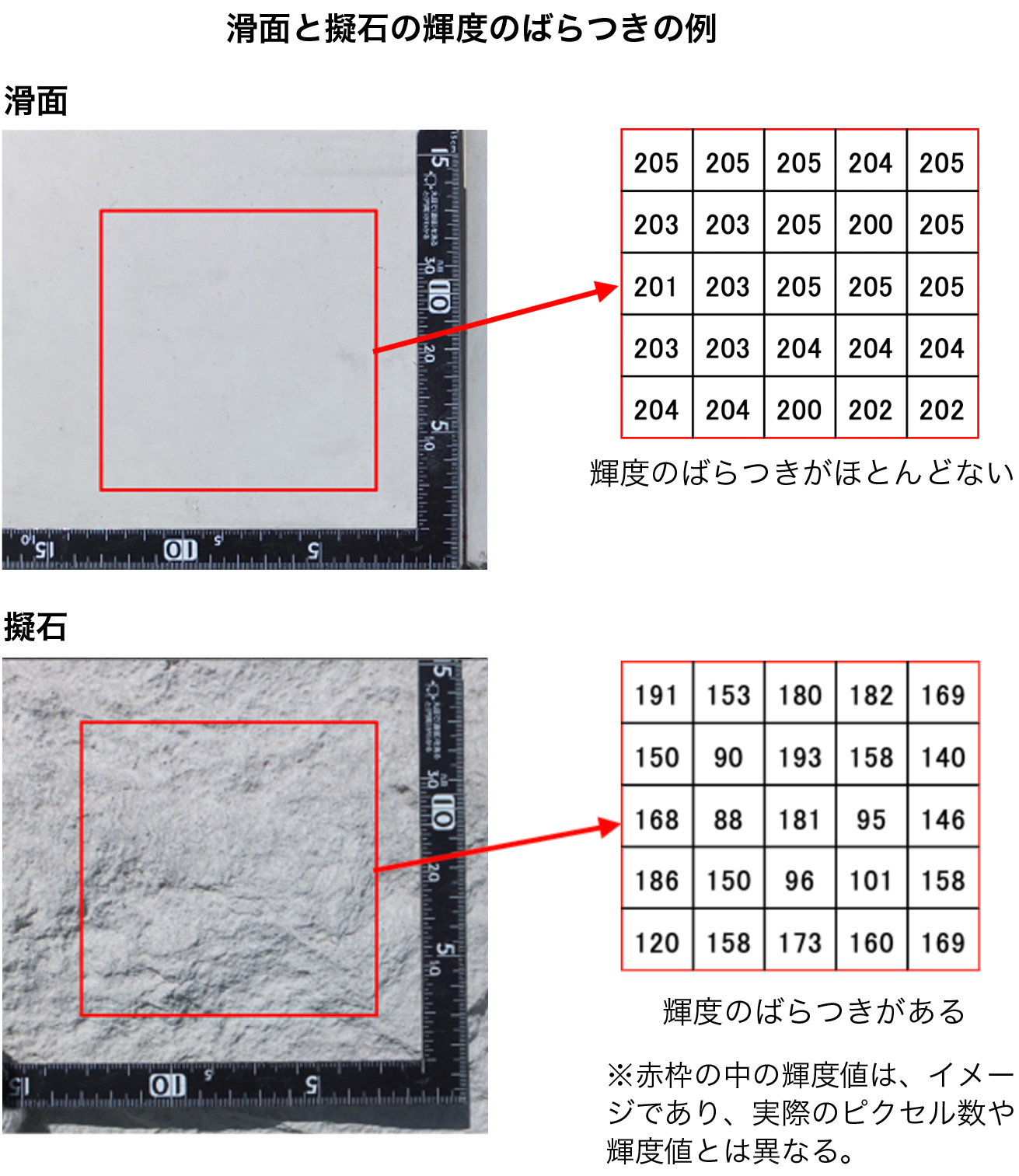

●護岸が露出する場合、護岸の素材に適度なテクスチャーを持たせるテクスチャーとは、材料表面が持つ肌理を表す。肌理が粗い面は、全体が不均質となり、細かな陰影によって表情が生まれる。一方、肌理に乏しい平滑な面は全体が均質であり、のっぺりとした感じとなる。 一般に、植物、礫、土、及び水面などから構成される河川景観はテクスチャーが豊かである。この中に、テクスチャーに乏しい平滑なコンクリート法面があると、法面が浮き上がり、景観を悪化させる。 肌理の粗い材料を用いることはテクスチャーを豊かにするだけでなく、法面の明度の低減を促し、景観の保全が期待できる。また、水際と陸域を利用する生物の移動(登攀(とうはん))をしやすくするといった副次的な効果が得られることも分かっている。 護岸ブロックのテクスチャーは、輝度の標準偏差(ばらつき)を指標として評価することができる。護岸ブロックの選定に当たっては、肌理を持たせるという観点から、輝度の標準偏差は11以上を目安とすることが望ましい。

●「輝度」とは、色による視覚的な明るさを256階調(輝度値0〜255)で表したものである。 肌理が細かく平らなブロックは、陰影がほとんど形成されないため、輝度のばらつきが小さい。一方、肌理が粗いブロックは、陰影が形成されるため、輝度のばらつきが大きくなる。この特性を利用して、護岸ブロックのテクスチャーを輝度の標準偏差(ばらつき)として定量化することができる。

出典:美しい山河を守る災害復旧基本方針 p.79 |

|---|

景観配慮の事例-1

高屋川

| 事業主体 | 京都府 |

|---|---|

| 事業名 | 災害復旧助成事業 |

| 水系/河川名 | 由良川水系/高屋川(ゆらがわすいけい/たかやがわ) |

| 年災 | 令和4年度 |

| 河川の流域面積 | 122.0km² |

| 河道特性 | |

| 主な工事概要 | コンクリートブロック積、小口止、植石張コンクリート |

工夫点

住宅地に近く、景観に配慮が必要であったため、明度が低く、周辺景観になじむポーラスコンクリートブロックを使用した。

また、小口止工も洗い出しを行っていることと、護岸天端付近に植石張りコンクリートを施工しており、護岸全体が周辺環境に調和するよう配慮した。

景観配慮の工夫の事例-2

古佐井川

| 事業主体 | 青森県 |

|---|---|

| 事業名 | 災害復旧事業 |

| 水系/河川名 | 二級河川 古佐井川水系 古佐井川(こさいがわ) |

| 年災 | 平成22年度 |

| 河川の流域面積 | 30.6km² |

| 河道特性 | セグメント1 |

| 主な工事概要 | 護岸工(コンクリートブロック張工) |

工夫点

コンクリート系の工法を採用していますが、本復旧では、法枠工法の中張りをうまく使って、法面に植生を回復するとともに、法肩部も植生が繁茂できるような工夫をすることで、より自然で良好な河岸が創出されている。

上流側の階段護岸は被災前から整備されていたもので、機能回復として同一工法で復旧が採択されている。