道路

道路

3.幹線道路の交通安全対策

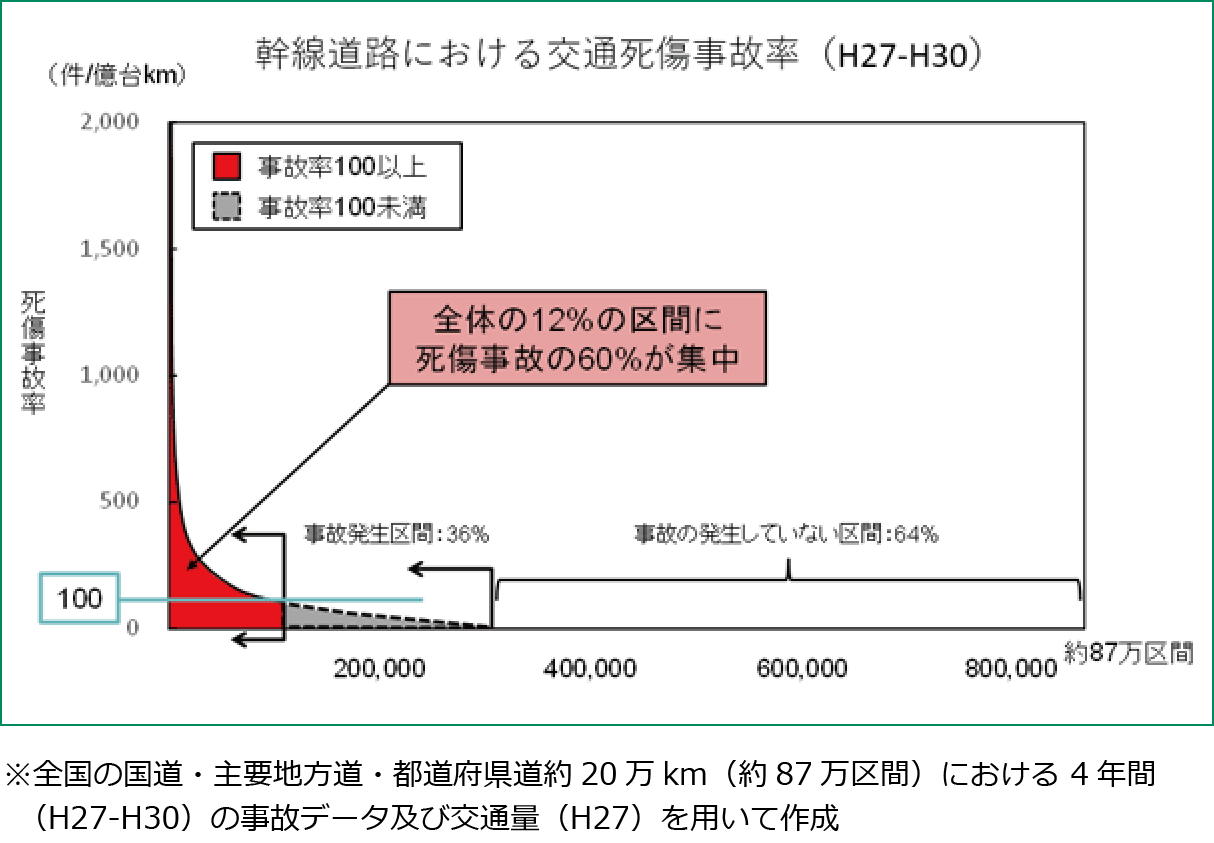

近年、交通事故件数や死傷者数は減少傾向にあります。これらを分析すると、幹線道路で発生した死傷事故の約60%が全体の約12%の区間に集中していることがわかります。

この状況を踏まえ、国土交通省は、「事故危険箇所」対策や「事故ゼロプラン(事故危険区間重点解消作戦))」など、集中的な交通事故対策に取り組んでいます。

事故危険箇所

国土交通省と警察庁は合同で、幹線道路における集中的な交通事故対策を実施することを目的に、交通事故が多発している箇所やETC2.0プローブデータ等のビッグデータから判明した潜在的な危険箇所等を「事故危険箇所」として指定し、道路管理者と都道府県公安委員会が連携した対策を推進しています。

事故危険箇所検索マップ、指定箇所一覧表の訂正について

-

事故危険箇所検索マップ、指定箇所一覧表(Excelファイル)について、掲載内容に一部誤りがありました。

ご迷惑をお掛けしましたことをお詫びするとともに、訂正します。

なお、当ホームページに掲載しているデータについては、修正が反映されております。

事故危険箇所の抽出基準

-

平成27年~平成30年における交通事故発生状況について以下の条件を全て満たす箇所。

死傷事故率が100件/億台キロ以上

重大事故率が10件/億台キロ以上

死亡事故率が1件/億台キロ以上

-

ETC2.0プローブデータ等のビッグデータを活用した潜在的な危険箇所等、地域の課題や特徴を踏まえ、特に緊急的、集中的な対策が必要な箇所 等。

<事故危険箇所の目標>

令和3年5月に閣議決定された第5次社会資本整備重点計画において、「令和7年度末までに幹線道路の事故危険箇所における死傷事故件数を約3割抑止」という目標を掲げています。

<事故危険箇所における対策>

「事故危険箇所」においては、道路管理者と都道府県公安委員会が連携して、道路改良、交通安全施設の設置、信号機の設置・改良等の集中的な交通事故対策を講じています

事故ゼロプラン(事故危険区間重点解消作戦)

厳しい財政状況の中で、必要な道路整備を進めていくためには、限られた予算を効率的・効果的に執行し、成果を上げていくことが重要です。このため、データ 等に基づく「成果を上げるマネジメント」の取組みを導入し、交通安全分野における「成果を上げるマネジメント」を『事故ゼロプラン(事故危険区間解消作戦)』として実施しています。

『事故ゼロプラン』では、「選択と集中」、「市民参加・市民との協働」をキーワードとして、事故データや地方公共団体・地域住民からの指摘等に基づき交通事故の危険性が高い区間(事故危険区間)を選定し、地域住民への注意喚起や事故要因に即した対策を重点的・集中的に講じることにより効率的・効果的な交通事故対策を推進するとともに、完了後はその効果を計測・評価しマネジメントサイクルにより改善を図ることとしています。

〈事故危険区間の選定〉

事故危険区間については、都道府県毎に、①事故データに基づく区間、②潜在的な危険区間を抽出し、学識経験者・関係者等からなる委員会から意見を聴取した上で選定しています。

〈情報の共有〉

道路利用者に危険箇所を認識してもらうことは事故削減効果も期待できることから、地域の方々との情報共有を積極的に行うこととしており、①代表的な事故危険区間の公表、②注意喚起看板の設置、③地域住民・関係機関等との合同現地点検等を実施しています。