TOPIC 3|3D都市モデルデータの基本[1/4]|3D都市モデルの入手方法とデータ形式

PLATEAUの3D都市モデルは、CityGMLと呼ばれるXMLベースのデータ形式で提供されています。各都市が公開している3D都市モデルの入手方法、CityGMLの基本構成、目的のファイルの探し方について説明します。

TOPIC 3:3D都市モデルデータの基本

3D都市モデルは、CityGMLと呼ばれるデータ形式を基本とし、ほかにもさまざまなデータ形式に変換したものが配布されています。このトピックでは、3D都市モデルデータの入手方法やデータ形式の違い、そしてCityGMLの基本的な構造について説明します。

【目次】

3.1 3D都市モデルのダウンロード

3.1.1 3D都市モデルポータルサイトと検索

3.1.2 3D都市モデルに格納されている属性の違い

3.1.3 3D都市モデルをダウンロードする

3.1.4 ダウンロードできるデータの種類

3.2 CityGML形式ファイルの構成

3.2.1 3D都市モデルを定める仕様

3.2.2 頒布されるファイルの構造

3.2.3 地物ごとのフォルダ分け

3.2.4 メッシュコードによるファイルの分割

3.1 _ 3D都市モデルのダウンロード

3D都市モデルは、「G空間情報センター」(https://www.geospatial.jp/)で配布されています。

【メモ】

G空間情報センターで公開されているPLATEAUの3D都市モデルは商用利用も含め、無償で利用できます。PLATEAUのライセンス情報については、サイトポリシー(https://www.mlit.go.jp/plateau/site-policy/)の 「3.著作権について」を参照してください。

なお、 G空間情報センター では、PLATEAUの3D都市モデル以外にもさまざまな地理空間情報が提供されています。データによって、ライセンスの種類や無償・有償などが異なりますのでご留意ください。

3.1.1 _ 3D都市モデルポータルサイトと検索

G空間情報センターには、「3D都市モデル(Project PLATEAU)」のポータルサイトがあります。ポータルサイトには、提供されている都市のリンクがあり、そこから各都市の3D都市モデルのダウンロードページに遷移できます(図 3-1)。

【3D都市モデル(Project PLATEAU)ポータルサイト】

https://front.geospatial.jp/plateau_portal_site/

もしくは、3D都市モデルオープンデータ(https://www.mlit.go.jp/plateau/opendata/)から、全国の3D都市モデルをダウンロードできます。(図 3-2)。

3.1.2 _ 3D都市モデルに格納されている属性の違い

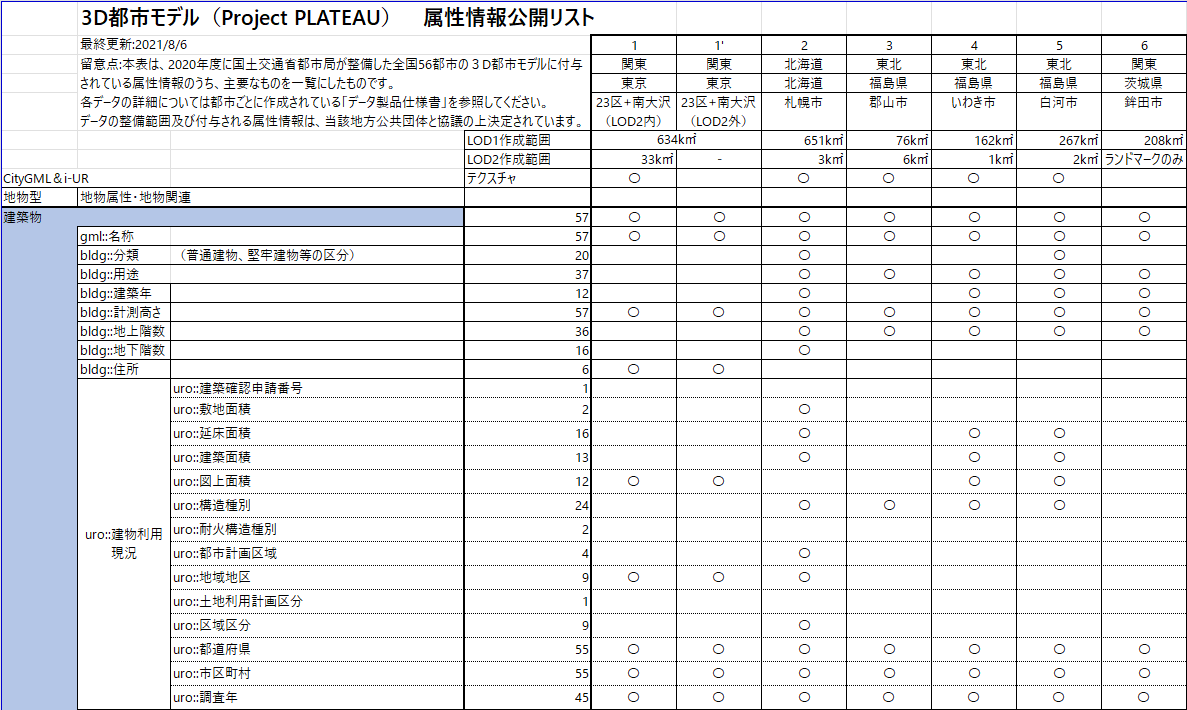

3D都市モデルには、建物の分類や建築年、都市計画、土地利用など、属性と呼ばれる、さまざまな情報が含まれています(詳しくは「3.3 CityGMLデータの詳細」で後述します)。どのような属性をオープンデータとするかは整備主体である地方公共団体の判断によるため、含まれる属性情報は都市によって異なります。PLATEAUでは継続的に属性情報の拡充を進めていく方針です。

ポータルサイトには、「属性リスト」と呼ばれるExcelもしくはPDF形式のファイルが提供されており、それぞれのデータに含まれる属性を一覧で確認できます(図 3-3)。

3.1.3 _ 3D都市モデルをダウンロードする

実際に3D都市モデルをダウンロードしてみましょう。地域によって含まれるデータの違いがあるので、「東京都23区」と「北海道札幌市」の2種類のデータを扱います。

■ 東京都23区の3D都市モデルのダウンロードページを開く

3D都市モデルポータルのリンク、あるいはデータセットの検索からたどる、もしくは下記のURLからたどると、「3D都市モデル(Project PALEAU)東京都23区」のダウンロードページを開けます(図 3-4)。

【3D都市モデル(Project PALEAU)東京都23区】

https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-tokyo23ku

■北海道札幌市の3D都市モデルのダウンロードページを開く

同様にして、「3D都市モデル(Project PALEAU)札幌市」のダウンロードページを開けます。

【3D都市モデル(Project PALEAU)札幌市】

https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-01100-sapporo-shi-2020

3.1.4 _ ダウンロードできるデータの種類

3D都市モデルは、いくつかのデータ形式で配布されています。

■ 配布されている主なデータ形式

3D都市モデルは、「CityGML」と呼ばれるXML形式のデータで提供されています。

都市によっては、3Dソフトなどで扱いやすいデータ形式に変換されたファイルを試験的に提供していますが、それらはCityGMLから変換したものです。都市によっては提供されていないこともあります。提供されていない場合は、何らかのツールを使って、自分でCityGMLから変換します。その方法については、【CityGMLから各種データ形式へのコンバート】で説明します。

また地形テクスチャとして利用できるオルソ画像も提供されています(表 3-1)。

【メモ】

都市全域ではなく、部分的なデータだけを利用したい場合には、変換されたデータを利用するのではなく、CityGMLから必要な部分だけを切り出して、自らデータ変換したほうが扱いやすいときもあります。CityGMLはXML形式のデータであるため、他のデータ形式に比べて、プログラムによる機械的なデータの切り出しがしやすいためです。

| 形式 | 解説 |

|---|---|

| CityGML | XML形式の3D都市モデルデータ。3D都市モデルの標準データ |

| FBX | 2D、3D、音声、アニメーションなどのデジタルコンテンツを統合的に扱うファイル形式。さまざまな3Dソフトウェアが、この形式をサポートしており、データ交換によく使われる。CityGMLを変換したもの |

| OBJ | 3Dモデルを扱うファイル形式。FBX形式よりも軽量。さまざまな3Dソフトウェアが、この形式をサポートしている。CityGMLを変換したもの |

| 3D Tiles、MVT | WebGISでよく使うファイル形式群。タイル状にデータを分割し、ユーザーが見ている部分だけを扱うことで処理を高速化できる。CityGMLを変換したもの |

| GeoJSON、ファイルジオデータベース(FGDB) | GISソフトなどで扱えるファイル形式。CityGMLを変換したもの |

| GeoTIFF | TIFF形式のビットマップに座標情報を付与し、GISで扱えるようにしたもの。オルソ画像など、画像をGISで扱う際のフォーマットとして使われる |

■ 3D都市モデルのダウンロードページ

ダウンロードできるデータの種類は、都市ごとに異なります。図 3-5は、東京都23区の場合です。

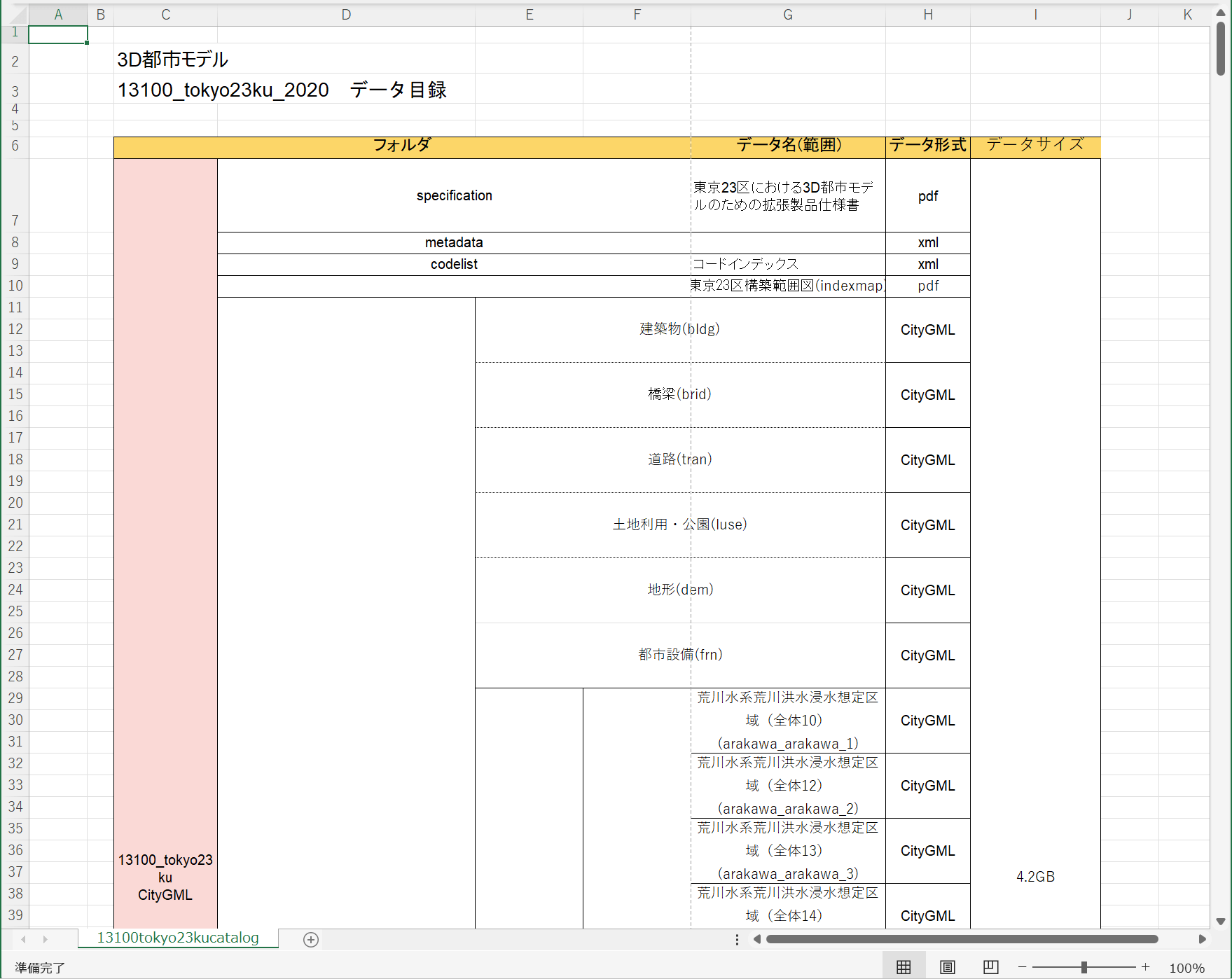

■ データ目録

提供されているデータの種類は、「データ目録」に記載されています。データ目録はExcel形式のファイルです。東京都23区の場合の目録の例を図 3-6に示します。

3.2 _ CityGML形式ファイルの構成

以下では、3D都市モデルのデータフォーマットであるCityGML形式ファイルについて解説します。

3.2.1 _ 3D都市モデルを定める仕様

CityGMLは、OGC(Open Geospatial Consotium)で提唱されている、3D都市モデルを扱うための標準的なフォーマットです(https://www.ogc.org/standards/citygml)。

PLATEAUで扱う3D都市モデル固有の仕様は、「3D都市モデル標準製品仕様書(PDF版:https://www.mlit.go.jp/plateau/file/libraries/doc/plateau_doc_0001_ver02.pdf/HTML版:https://www.mlit.go.jp/plateaudocument/)」として定められています。この標準製品仕様書では、データフォーマットはもちろん、データの品質やフォルダやファイルの命名規則、データの分割方法なども規定されています。

標準製品仕様書には、さまざまな地物や属性の仕様が定められていますが、都市によって、3D都市モデルに含まれる対象の地物や属性が異なります。どの地物を対象としているかについては、都市ごとの「拡張製品仕様書」に記載されています(拡張製品仕様書は、ダウンロードしたCityGML形式のファイル一式に同梱されています)。

都市によっては、追加の地物や属性を定義していることもあります。どのような属性が含まれているのかについては、先に「3.1.2 _ 3D都市モデルに格納されている属性の違い」で説明したように、属性リストで確認できます。

コラム:3D都市モデル標準作業手順書

3D都市モデル標準製品仕様書は、データを利用する人のための仕様書ですが、作る人のための仕様書として、「3D都市モデル標準作業手順書(https://www.mlit.go.jp/plateau/file/libraries/doc/plateau_doc_0002_ver02.pdf)」があります。

これは測量業者などが、既存の測量データから3D都市モデルを作成するためのマニュアルです。CityGMLの仕様解説やデータ作成上の注意点などが記載されているため、より細かい部分を確認したいときは、こちらの手順書も併せて参考にするとよいでしょう。

3.2.2 _ 頒布されるファイルの構造

3D都市モデルは、ZIP形式で提供されています。

東京都23区のCityGML形式データ(13100_tokyo23-ku_2020_citygml_3_2_op.zip)を展開したフォルダ構造例を、下記に示します(フォルダ構造は、2022年10月時点のものです)。

13100_tokyo23-ku_2020_citygml_3_2_op

├─13100_indexmap_op.pdf

├─codelists

├─metadata

├─specification

└─udx

├─bldg

│ ├─53392633_bldg_6697_appearance

│ ├─…略…

├─brid

│ ├─53392641_brid_6697_appearance

│ ├─…略…

├─dem

├─fld

│ ├─natl

│ │ ├─arakawa_arakawa_1

│ │ ├─…略…

│ └─pref

│ ├─arakawa_kandagawa

│ ├─…略…

├─frn

│ └─53394525_frn_6697_sjkms_appearance

├─lsld

├─luse

├─tran

└─urf都市によってCityGML形式データに含まれる地物が異なるため、フォルダの構造も、都市によって異なります。札幌市のCityGML形式データ(01100_sapporo-shi_2020_citygml_3_op.zip)を展開した場合は、下記のとおりです(2022年10月時点)。比較するとわかりますが、東京23区には都市設備のデータを格納するfrnというフォルダがありますが、札幌市にはありません。逆に札幌市には、津波浸水想定を含むtnmフォルダがあります。

【メモ】

ファイルの命名規則等については、Project PLATEAUオープンデータ-ファイル命名規則及びフォルダ構成規則(https://github.com/Project-PLATEAU/plateau-naming-docs)で定められています。

01100_sapporo-shi_2020_citygml_3_op

├─01100_indexmap_op.pdf

├─codelists

├─metadata

├─specification

└─udx

├─bldg

│ ├─64414267_bldg_6697_appearance

│ ├─…略…

├─dem

├─fld

│ ├─natl

│ │ ├─ishikarigawa_atsubetsugawa

│ │ ├─…略…

│ └─pref

│ ├─hoshiokigawa_hoshiokigawa

│ ├─…略…

├─lsld

├─luse

├─tnm

│ └─01_1

├─tran

└─urf3.2.3 _ 地物ごとのフォルダ分け

データ目録にも記載されていますが、どの3D都市モデルでも、udxフォルダ以下に地物ごとに付けられた接頭辞のフォルダに分けて格納されています(表 3-2)。

例えばビルなどの建築物であれば、udx\bldgフォルダに格納されています。

| 地物集合 | 接頭辞 |

|---|---|

| 建築物、建築物部分、建築物付属物、及びこれらの境界面、開口部 | bldg |

| 道路 | tran |

| 都市計画決定情報 | urf |

| 土地利用 | luse |

| 洪水浸水想定区域 | fld |

| 津波浸水想定 | tnm |

| 土砂災害警戒区域 | lsld |

| 高潮浸水想定区域 | htd |

| 内水浸水想定区域 | ifld |

| 都市設備 | frn |

| 植生 | veg |

| 地形(起伏) | dem |

3.2.4 _ メッシュコードによるファイルの分割

それぞれのフォルダには、次の命名規則でファイルが格納されています(表 3-3)。

メッシュコード_地物接頭辞_CRS_オプション_op| 構成要素 | 説明 |

|---|---|

| メッシュコード | 標準地域メッシュコード |

| 地物接頭辞 | 地物の接頭辞。表 3-2に示したいずれか |

| CRS | 適用される空間参照系のEPSGコード(https://epsg.org/)(空間参照系に関しては、「3.5.1 空間参照系」を参照)。 「6697(日本測地系2011 における経緯度座標系と東京湾平均海面を基準とする標高の複合座標参照系)」か「6668(日本測地系2011 における経緯度座標系)」のいずれか。ほとんどが6697で、土地利用や都市計画区域などの高さを必要としないデータに関してのみ6668 |

| オプション | さらに分割するときのオプション。 洪水浸水想定区域の場合は、洪水予報河川及び水位周知河川ごとにファイルを分割するため、河川コード(半角数字10桁)を記載する |

| op | オープンデータであることを示す「_op」という文字列そのもの |

ここで重要なのが、メッシュコードです。3D都市モデルは、1つのファイルで構成されているわけではなく、「メッシュコード」で規定される区域ごとに分割されています。

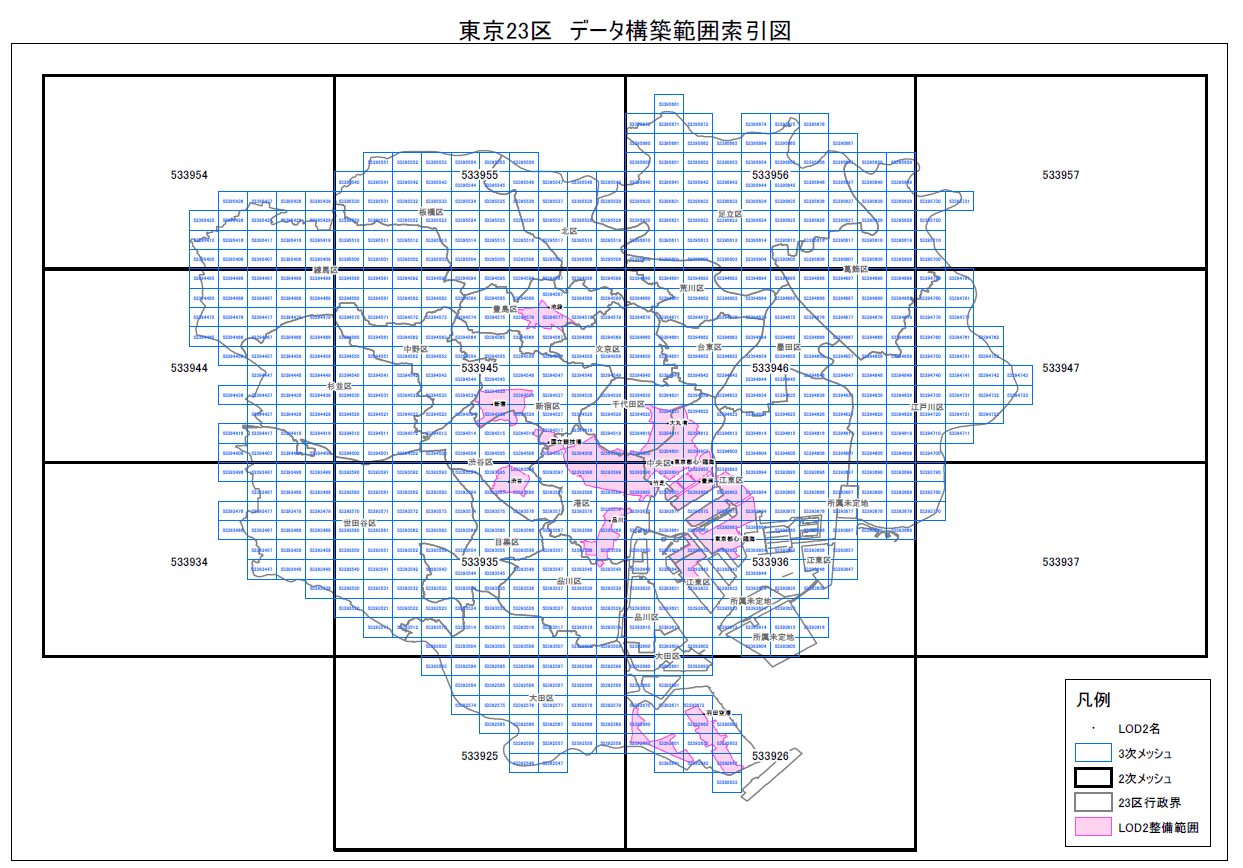

■ メッシュコードの区域を確認する

メッシュコードは、区域ごとに設定されている番号です。ダウンロードしたZIP形式ファイルのルートに含まれているPDFファイル(東京都23区の場合は「13100_indexmap_op.pdf」、札幌市の場合は「01100_indexmap_op.pdf」)というファイル(もしくは、3D都市モデルのダウンロードページにある「図郭マップ」)に、メッシュコードの区域が記載されています。

【メモ】

13100や01100は、それぞれの都市の地方公共団体コード(https://www.j-lis.go.jp/spd/code-address/jititai-code.html)です。

PDFファイルには、区域に番号が記述されています。東京23区の場合の例を図 3-7に示します。これがメッシュコードです。3D都市モデルは、このメッシュコードごとにファイルが分割されているため、利用したいデータが、どのメッシュコードに相当するものなのかを確認します。

■ メッシュと分割

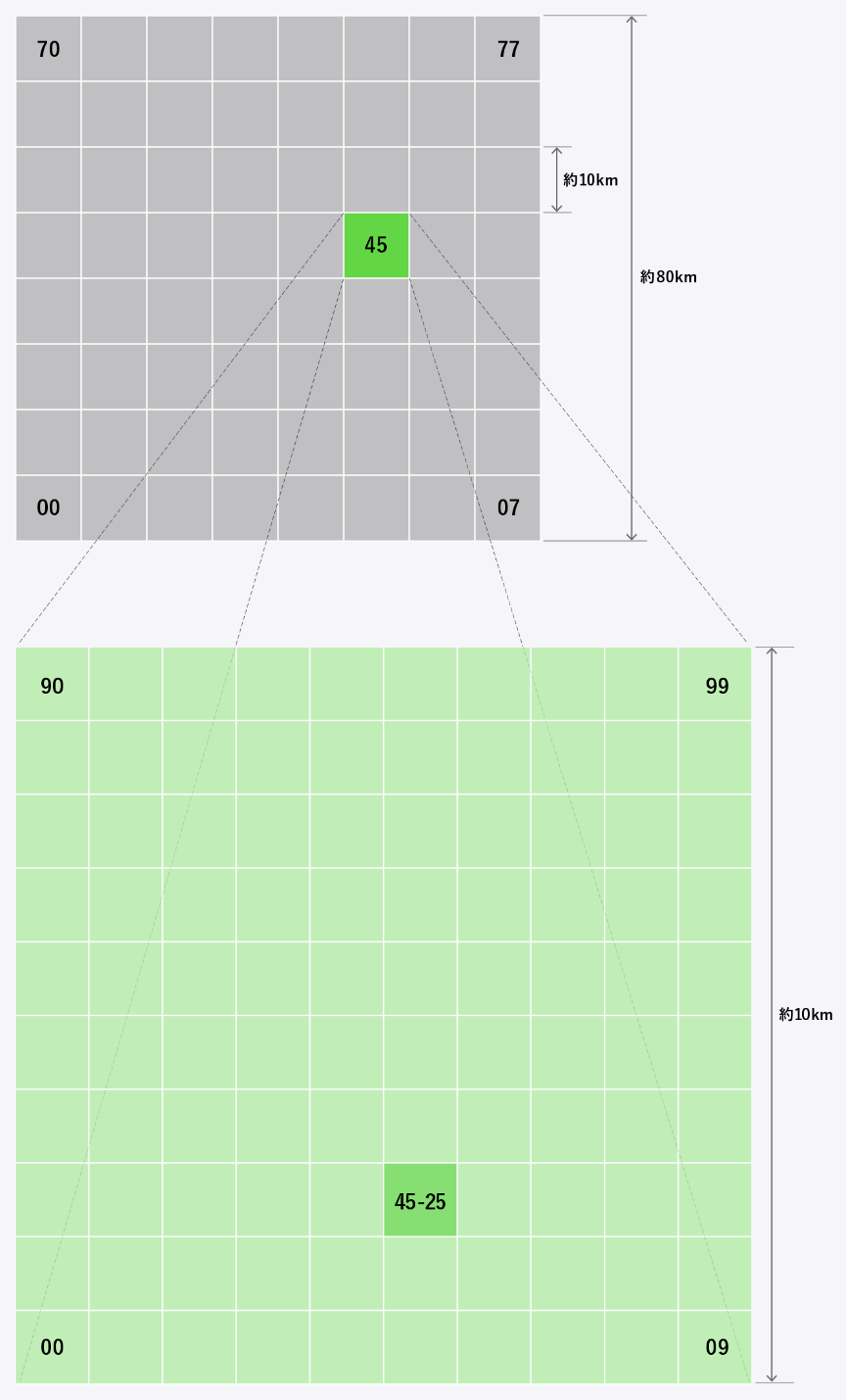

3D都市モデルで採用されているメッシュは、国が地域の統計に用いるために経緯度に基づいて設定された区域で、「標準地域メッシュ」と呼ばれるものです(https://www.stat.go.jp/data/mesh/m_tuite.html)。

「第1次メッシュ」「第2次メッシュ」「第3次メッシュ」、そして、さらにそれより小さい、「2分の1地域メッシュ」「4分の1地域メッシュ」などが規定されています(表 3-4)。

3D都市モデルでは、3次メッシュもしくは2次メッシュの単位で、ファイルが分割されています(表 3-5、図 3-8)。

【メモ】

変換されたFBX形式やOBJ形式では、2分の1地域メッシュで提供されています。

| 種類 | 1辺の長さ | 表記例 | 概要 |

|---|---|---|---|

| 1次メッシュ | 約80km | 5339 | 20万分の1地勢図の1図葉の区画。4桁のコード |

| 2次メッシュ | 約10km | 5339-45 | 1次メッシュを経緯度それぞれ8等分したもの。2万5千分の1地勢図の1図葉の区画。8等分したものを下から0、1、…X、左から、0、1、…Yと番号を付け、「-XY」と付番する |

| 3次メッシュ(基準地域メッシュ) | 約1km | 5339-45-25 | 2次メッシュを経緯度それぞれ10等分したもの。PLATEAUにおいて建築物が格納されている区画 |

| 2分の1地域メッシュ(分割地域メッシュ) | 約500m | 5339-45-25-1 | 3次メッシュを経緯度それぞれ2等分したもの。2分の1にしたものの左下の区域を「1」にして反時計回りに「1」「2」「3」「4」で付番する。4次メッシュとも呼ばれる |

| 4分の1地域メッシュ(分割地域メッシュ) | 約250m | 5339-45-25-1-3 | 2分の1地域メッシュを経緯度それぞれ2等分したもの。2分の1にしたものの左下を「1」にして反時計回りに「1」「2」「3」「4」で付番する。5次メッシュとも呼ばれる |

| 地物の接頭辞 | 分割の単位 |

|---|---|

| bldg(建築物)、frm(都市設備)、veg(植生)、 tran(道路)、fld(洪水浸水想定区域) | 3次メッシュ |

| 上記以外 | 2次メッシュ |

■ メッシュコードを確認する

このようにファイルがメッシュ単位で分割されているため、3D都市モデルを使う場合、まずは、利用したい地物が、どのメッシュに含まれているのかを調べて、ファイル名を特定することから始めます。

メッシュコードは、配布されているZIP形式ファイルに同梱されている図(前掲の図 3-7)で確認できます。

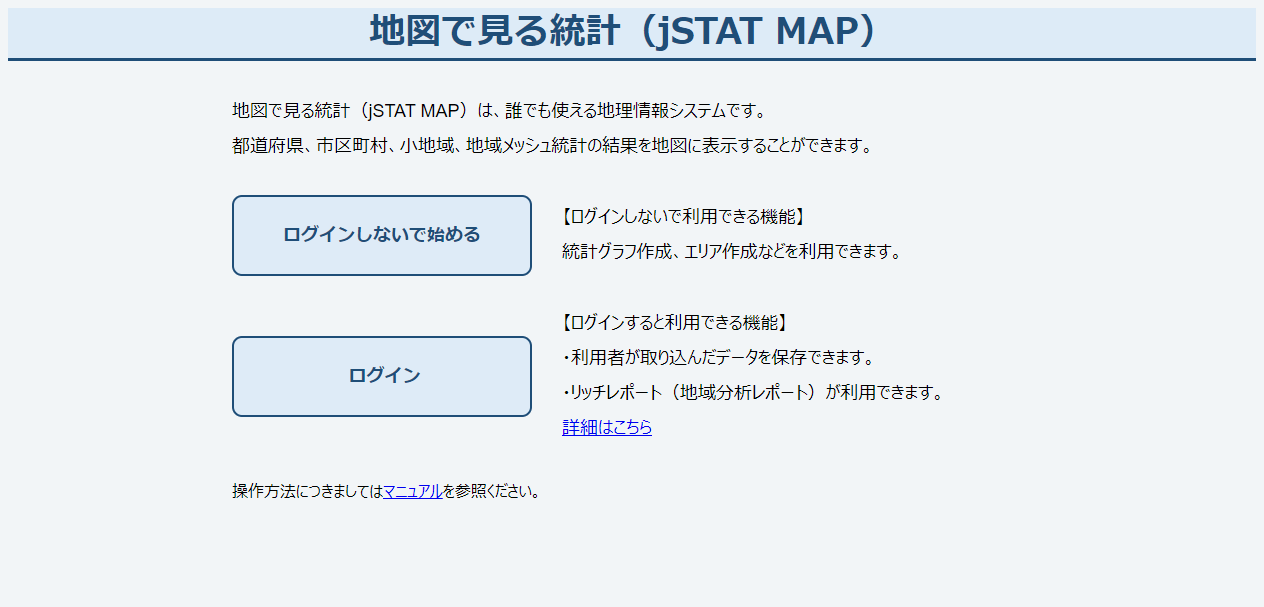

目的物を白地図上で見つけづらい場合は、統計局の「地図で見る統計(jSTAT MAP)」を使うと便利です。以下に、「東京都庁」がどの3次メッシュに含まれるのかを調べる方法を示します。

【メモ】

「地図で見る統計(jSTAT MAP)」は、誰でも使えるGIS(WebGIS)です。都道府県、市区町村、小地域、地域メッシュ統計の結果を地図に表示できます。

[1]「地図で見る統計(jSTAT MAP)」を開く

ブラウザで以下のURLを入力して、「地図で見る統計(jSTAT MAP)」を開きます。

【地図で見る統計(jSTAT MAP)】

[2]GISを始める

[ログインしないでGISを始める]をクリックします(図 3-9)。

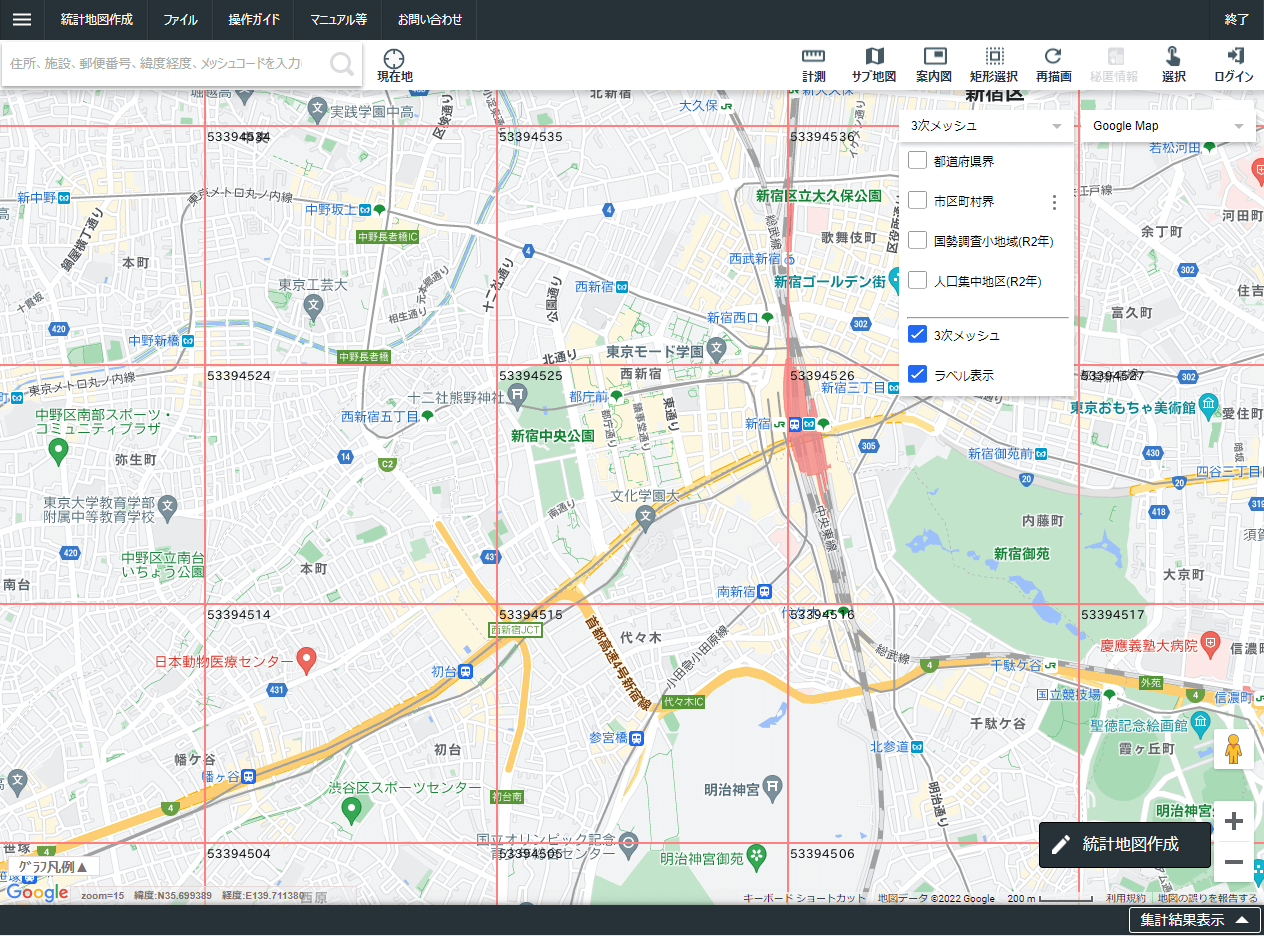

[3]3次元メッシュとラベルを表示する

地図右上左側のドロップダウンリストをクリックし、[3次メッシュ]と[ラベル表示]にチェックを付けます(図 3-10)。すると地図上に3次元メッシュを区切る赤線が表示され、そのコードが左上に表示されます。

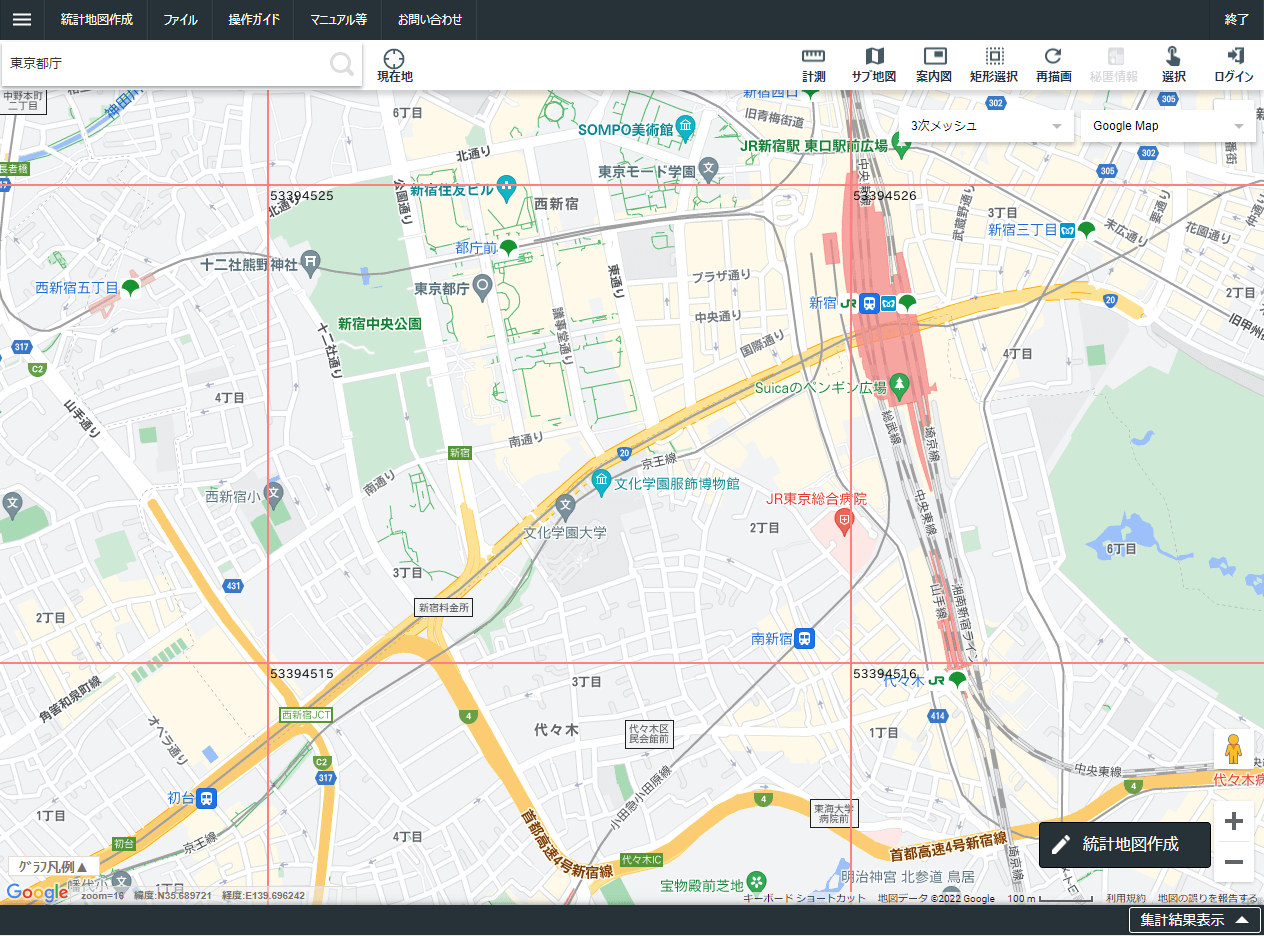

[4]目的の地物を見つける

地図をスクロールしたり、左上の検索ボックスに地物の名前を入力したりするなどして探し、どのメッシュに含まれているのかを確認します。

例えば「東京都庁」は、「53394525」という3次メッシュに含まれていることがわかります(図 3-11)。

【メモ】

文字が重なって見にくいときは、右上のドロップダウンリストで、地図を既定のGoogle Mapsではなく、地理院地図(白黒)などに変更するとよいでしょう。

コラム:メッシュをまたぐ建築物

ときにはメッシュをまたぐ建築物もあります。そのような建築物は、専有面積が多いほうのメッシュにのみ含まれています。同一の建物が異なる複数のメッシュに重複して含まれることはありません。

コラム:ファイルサイズが1GBを超える場合

3D都市モデルのCityGMLファイルは、1GBを超えることはありません。もし超える場合は、次の方針で、さらに分割されます。

・2次メッシュの場合は、それを4分割に(それでも上限を超える場合は3次メッシュに)

・3次メッシュの場合は2分の1地域メッシュに分割(それでも上限を超える場合はさらに4分割、それでも超えるならオプションとして分割する)

表 3-5に示した地物ごとのメッシュ単位は、そもそも該当メッシュで区切れば1GBを超えないことを想定して設計されたものです。そのため現時点では1GBを超えることは希です。しかし、詳細度が高いデータが含まれている地域では、こうしたさらなる分割がされることを想定しておいてください。

【文】

大澤文孝

【監修】

石丸伸裕(OGC CityGML仕様策定WG副議長)

黒川史子(アジア航測株式会社)

小林巌生(インフォ・ラウンジ株式会社)

於保俊(株式会社ホロラボ)

![TOPIC 4|CityGMLから各種データ形式へのコンバート[1/2]|FME Formの機能と基本的な使い方](/plateau/uploads/2022/11/Frame-64@2x.jpg)