地区防災計画作成支援ツールの開発

| 実施事業者 | 株式会社福山コンサルタント / 株式会社ユーカリヤ |

|---|---|

| 実施協力 | 香川県さぬき市南川地区自主防災組織 / 香川大学 創造工学部 教授 梶谷 義雄 / 香川大学 創造工学部 准教授 高橋 亨輔 / 香川大学 名誉教授 白木 渡 / 香川県さぬき市都市整備課・危機管理課 |

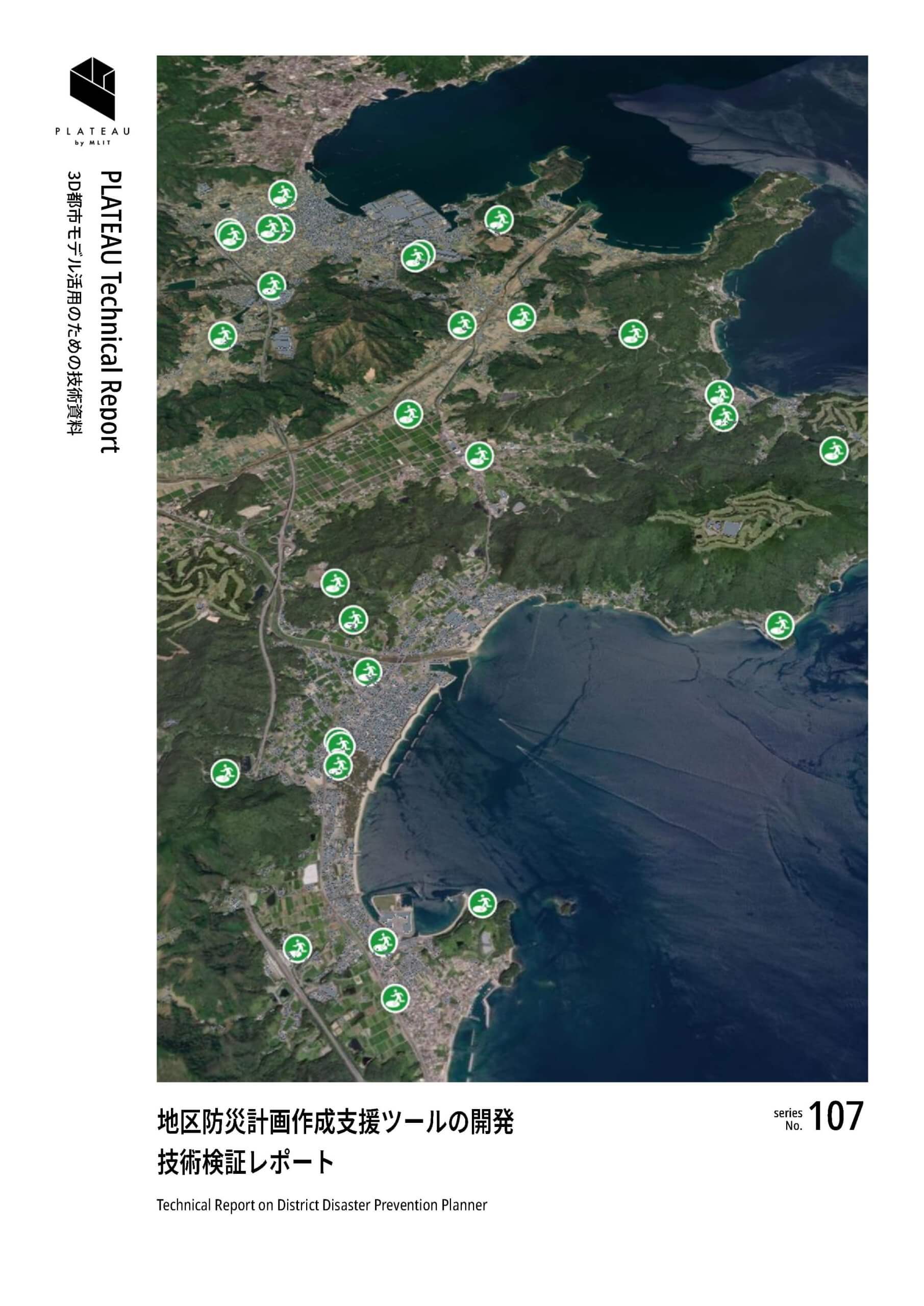

| 実施場所 | 香川県さぬき市大川町南川 |

| 実施期間 | 2024年12月 |

災害リスク情報の収集や避難ルート検討を簡易に行うツールの開発により、地区防災計画の策定を支援。地域住民、自主防災組織、地方公共団体等の多様な主体が最新の情報をリアルタイムに確認・更新できる環境を提供することで、地域の自助・共助力の向上に寄与する。

本プロジェクトの概要

東日本大震災を契機として災害時における自助と共助の重要性が認識されたことで、2014年の改正災害対策基本法において、地域コミュニティにおける共助による防災活動を促進するために「地区防災計画*1」制度が新たに創設された。各地区防災計画の策定にあたっては、自治会や地区防災組織等が行政と連携しながら、地域毎のリスク調査やそれに応じた防災・避難計画を作成することが必要であり、これには専門家の知見や地域の実情を考慮した総合的なアプローチが求められる。他方、地域住民が自主的にこれらの情報を収集・管理することは難しく、計画策定における大きな課題となっている。

*1 地区防災計画:災害対策基本法に基づき、市町村内の一定地区の居住者及び事業者が共同して行う当該地区における自発的な防災活動に関する計画

本プロジェクトでは、3D都市モデルを活用した地区防災計画作成支援システムを開発し、簡易に計画を作成することが可能な環境を提供する。具体的には、浸水想定区域の時系列データ等を用いて各建築物モデルに災害リスク情報を紐づける「災害リスク可視化機能」や、それを元に個人別の避難経路を自動生成する「避難ルート検索機能」を実装する。本ツールは、高齢者を含む幅広い年齢層の住民をユーザーとして想定するため、「住民が主体的に防災計画を作成できる」ツールを開発するべく、UI/UXの細部まで使いやすさにこだわって設計する。また、本ツールの導入・運用マニュアルを整備することで、日常的にPCを利用しないユーザーでも自身で計画作成できる環境を整える。

実現したい価値・目指す世界

地区防災計画制度の創設から約10年。甚大化している災害に対して地区防災計画の作成を通して住民の防災意識や地域の連携力を高め、地域の安全性向上と住民の安全確保を機運は高まってきた。地域の特性に合わせた地区防災計画を作成することによって、実効性の高い避難計画と避難経路の策定が可能となる反面、住民が主体となって地域の地震、洪水、土砂災害等の自然リスクを評価し、地域の脆弱性や被害想定を調査することは容易ではない。また、従来の紙媒体による地区防災計画の作成では、地図上での災害リスク等の情報管理や各個人の避難計画等の管理が煩雑化し、定期的な情報更新や地方自治体との連携等の適切な運用が難しいことが課題となっている。

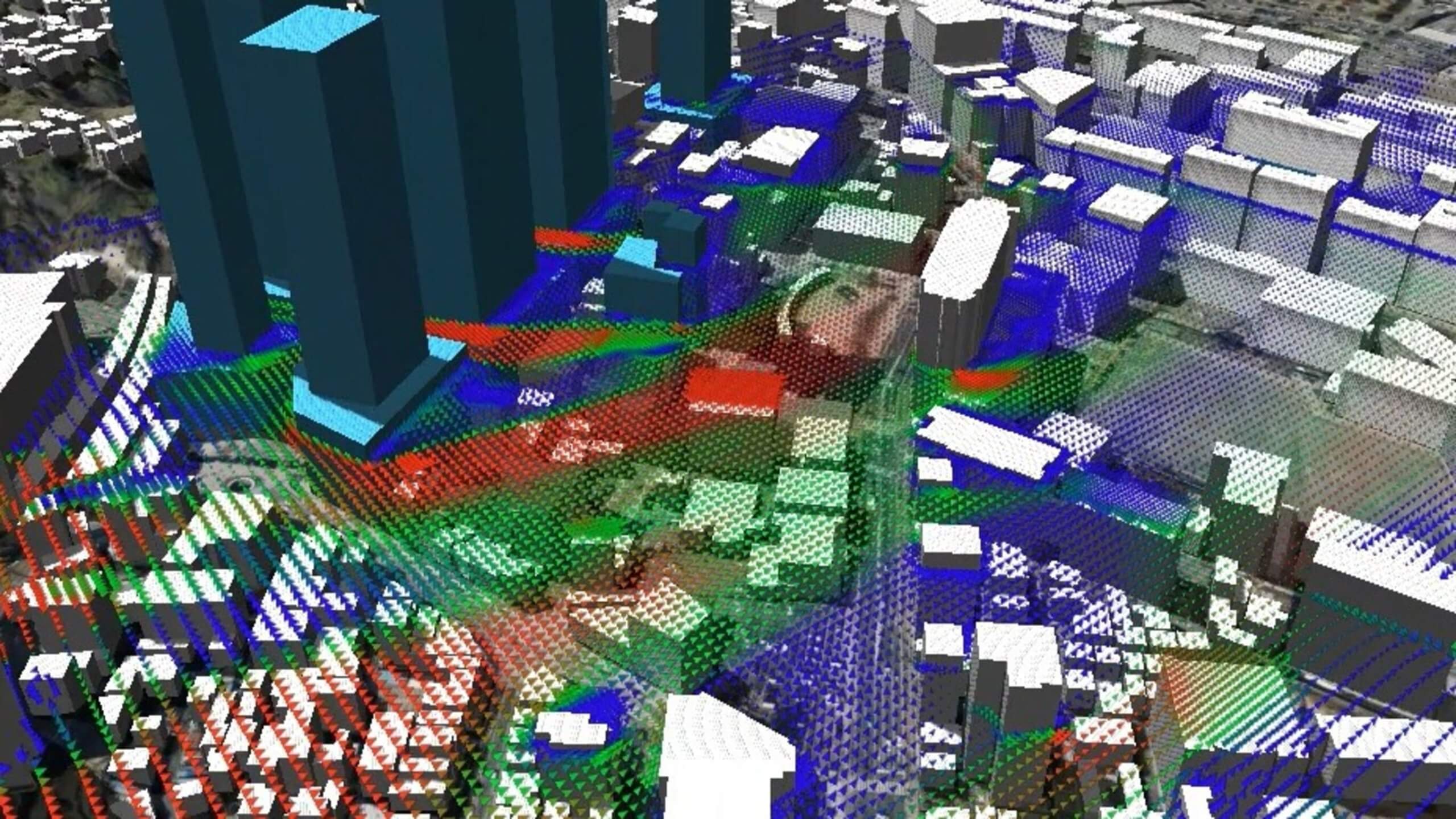

本プロジェクトでは、時系列浸水想定区域モデル・洪水浸水地想定区域モデル・土砂災害警戒区域モデル等のデータを用いて、各建築物における災害リスクの可視化機能を開発することで、専門家の知見に頼らず、地域の特性に合わせた避難計画の策定を支援する。また、これらの災害リスク情報を基に各家屋から住民一人一人の避難経路を自動生成する機能を開発し、最適な避難経路を個別避難計画に登録する。さらには、地域住民と地方公共団体がいつでも最新の計画にアクセスできるようデータベースを構築し、避難経路や備蓄状況等の情報更新をリアルタイムに行うことで、鮮度の高い情報管理及び両者の効率的な連携を実現する。

本プロジェクトを通じて、地域住民が主体的に災害リスク情報の収集や避難ルート検討に取り組み、リアルタイムに情報を確認・更新できる仕組みを構築することで、地域の自助・共助力の向上に寄与する。

検証や実証に用いた方法・データ・技術・機材

本ユースケースでは、3D都市モデルを活用した地区防災計画作成支援システム(以下、本システム)を開発する。本システムは、災害リスクや過去の災害履歴を可視化することで地域住民の防災意識を高めるとともに、住民らが検討した個別避難計画や自主防災組織が検討した地区防災計画の内容を体系的に整理し、取りまとめる機能を提供する。なお、地区防災計画は制度上、定めるべき事項や形式について特定の規定はなく、地域の実情に応じて柔軟に作成できるものである。本システムは特に、各住民が自ら考えた個別避難計画を束ねて地区防災計画として取りまとめる南川地区の取り組みを想定して開発している。3D都市モデルを用いることで、住民は三次元地図上で選択した自宅の災害リスク情報を自動で確認できるほか、作成した個別避難計画や避難ルートを3D都市モデルとひも付けてデータベースに格納することができる。また、3D都市モデルと防災物資の備蓄状況、地区一次避難場所の配置、自治会館等の情報をひも付けてWebGIS「Re:Earth」で表示することができる。これら収集・整理された防災関連情報を活用して、地区防災計画の作成を支援することが可能となる。

本システムは3つのコンポーネントで構成される。①個別避難計画作成や避難ルート検索機能を提供し、作成した個別避難計画をPDF形式で出力する機能を実装した住民用システム、②住民の個別避難計画や避難ルートの情報を統合し、地区防災計画の作成や必要な情報をPDF形式で出力・保存できる機能やデジタル上で災害図上訓練を実施する機能を実装した自主防災組織用システム、③地区防災計画の作成状況を一元的に把握・管理できる機能を実装した地方公共団体用システムである。

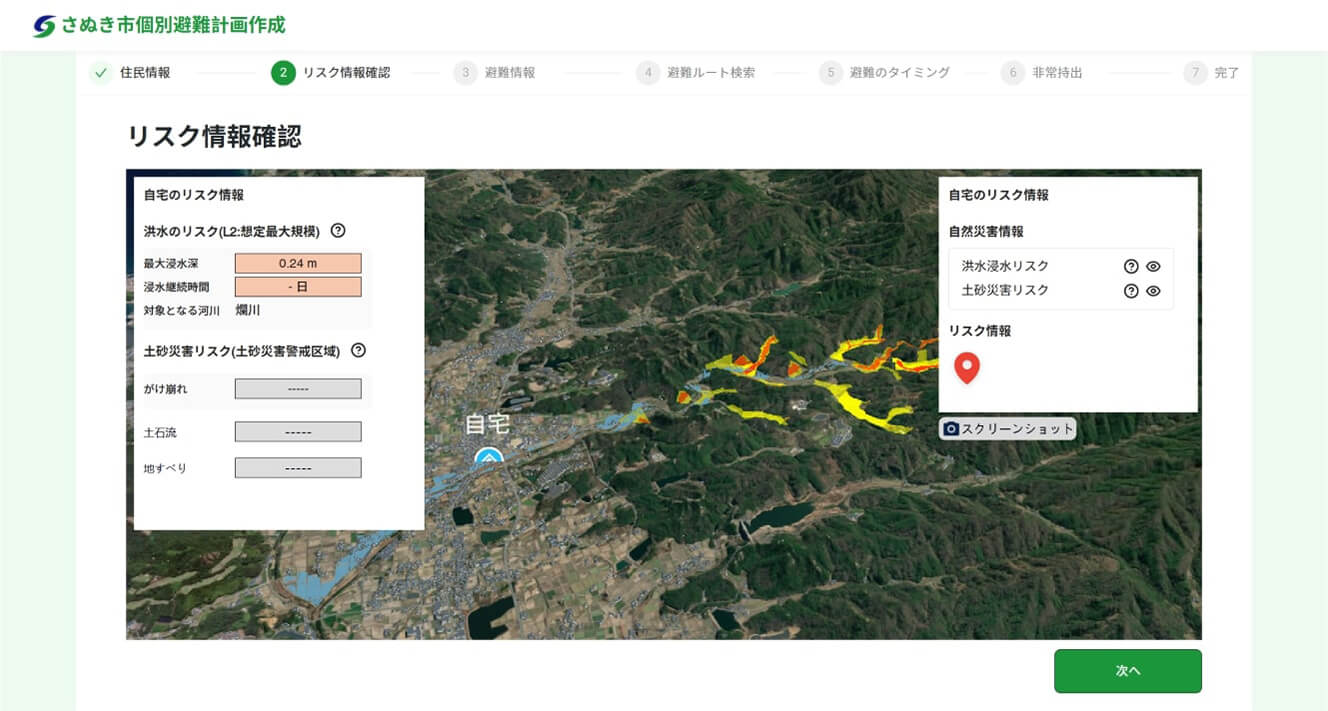

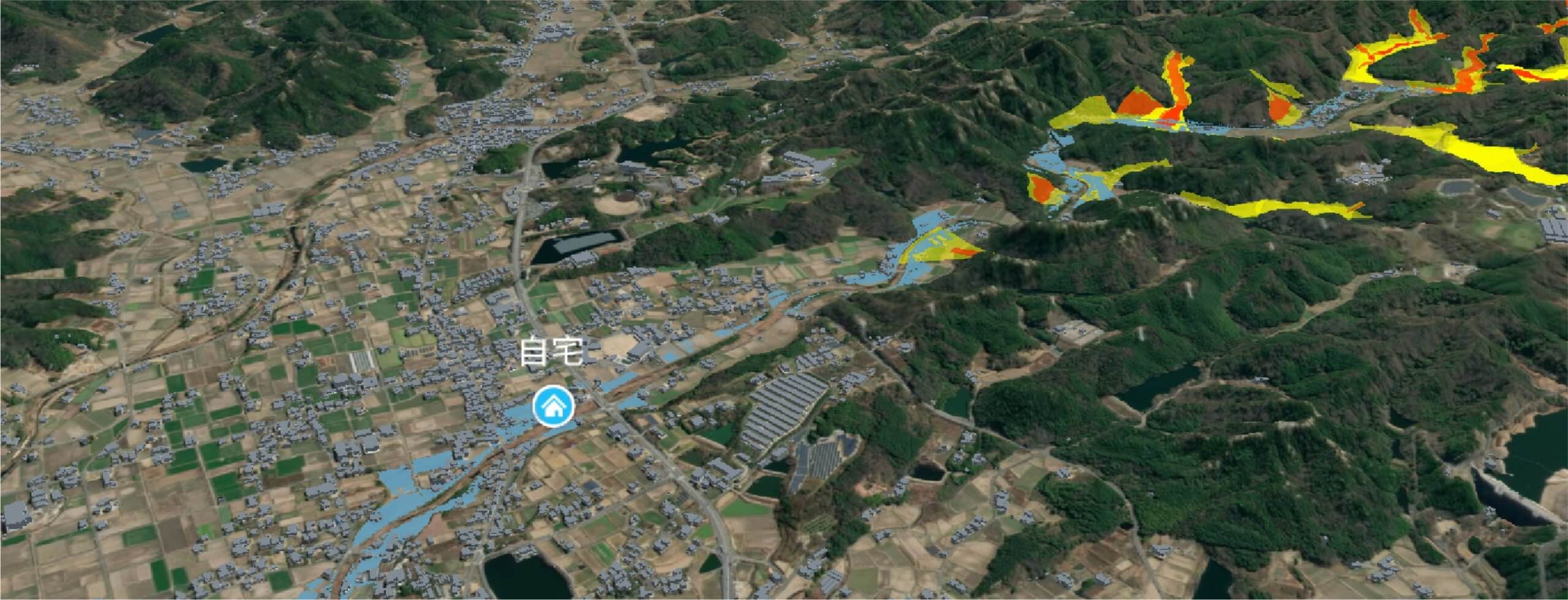

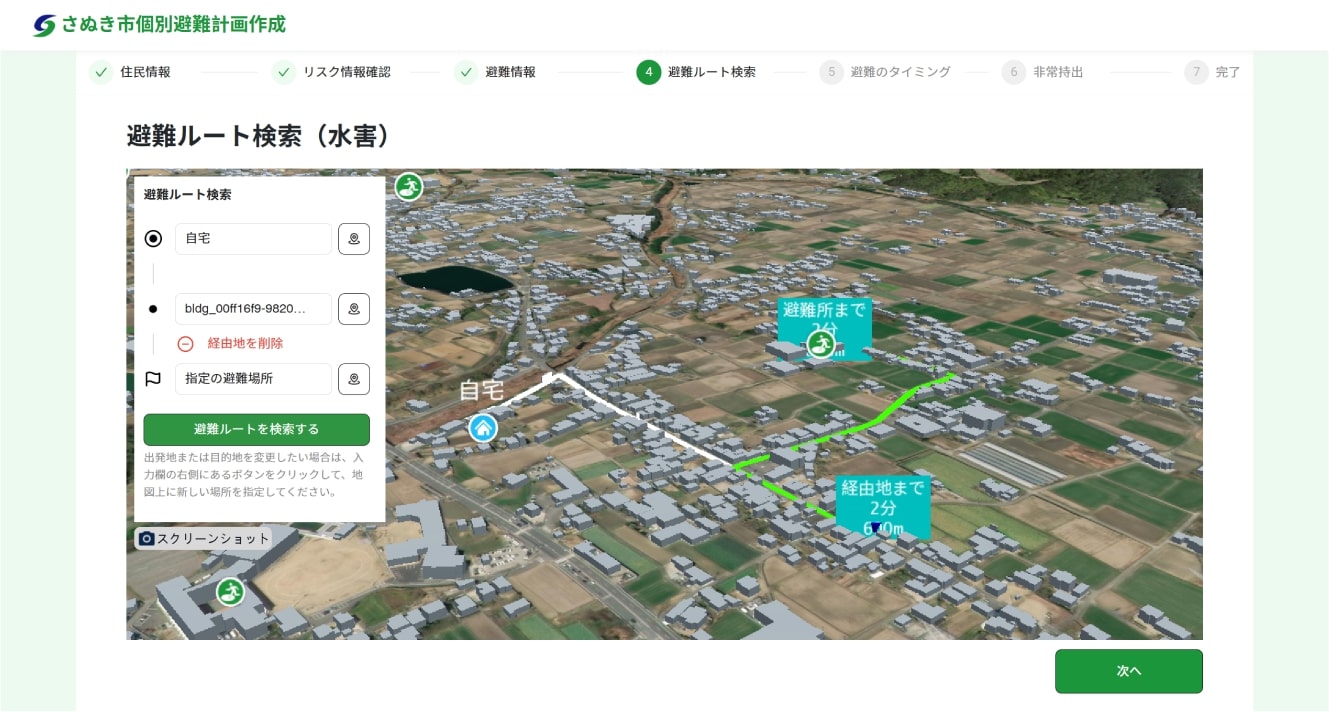

①住民用システムは、住民が個別避難計画を作成するにあたり、Re:Earth上で自宅周辺の災害リスク情報を三次元表示して確認できる機能を実装した。このシステムでは、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域等の情報が3D都市モデルと連携して表示され、住民は自宅周辺の災害リスクを視覚的に把握することができる。さらに、避難所までの経路検索機能を実装した。この機能では、OpenStreetMapの道路ネットワークデータを基盤とし、PostGISとその拡張機能であるpgRouting(オープンソースの経路探索エンジン)を用いて最適な避難ルートを算出することができる。これらの機能により、住民は自宅の災害リスクを正確に理解し、適切な避難ルートを確認したうえで、実効性の高い個別避難計画を策定することが可能となる。

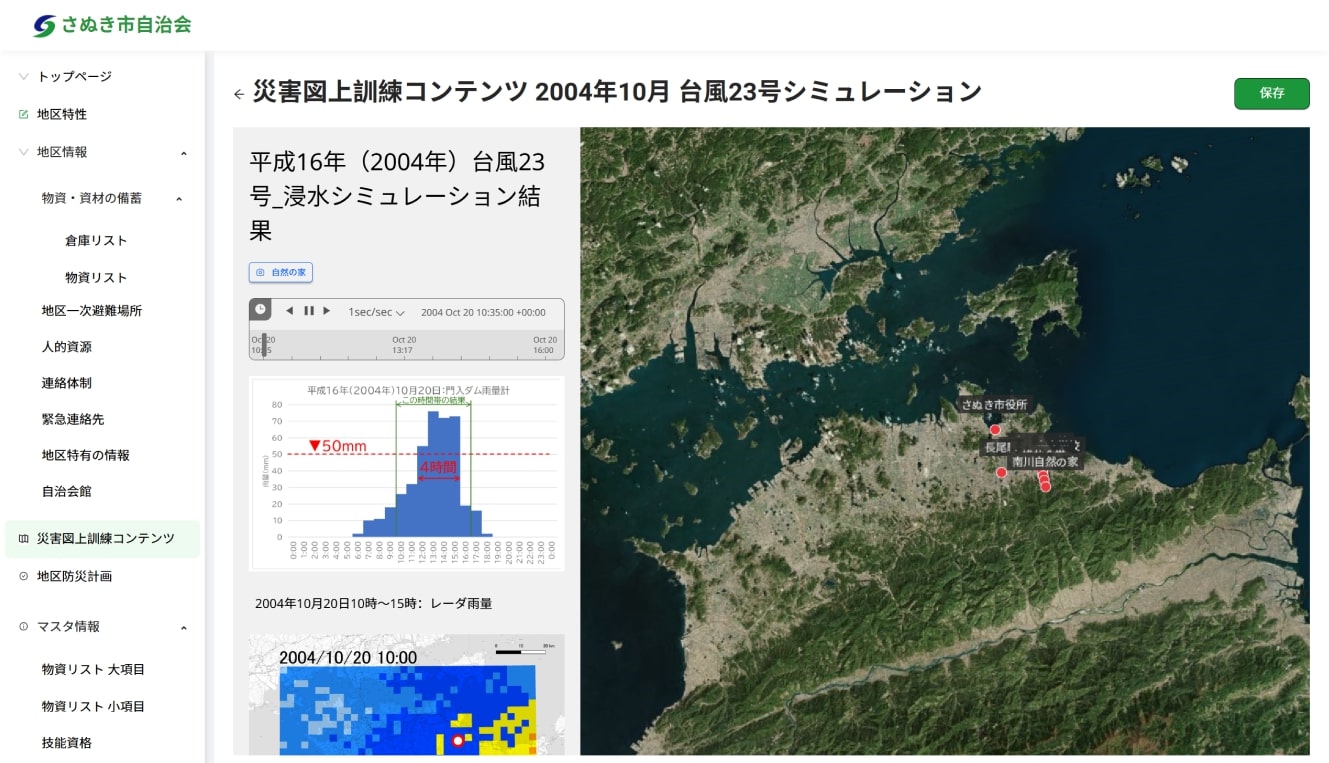

②自主防災組織用システムは、自主防災組織が地域住民と共に検討した防災の取組内容を効果的に文書化するため、地区で管理している情報を登録・一覧化する機能と、これらの情報と住民が作成した個別避難計画から災害図上訓練コンテンツを作成し、地区防災計画として取りまとめる機能を実装した。データベースには、地区固有の防災課題、防災物資の備蓄状況、一次避難場所、活用可能な人的資源、災害時の連絡体制と緊急連絡先、自治会館をはじめとする主要施設の位置等の地域で必要と判断された情報を登録できる。物資の備蓄管理においては、3D都市モデル上で実際の倉庫として使用する建築物を選択し、備蓄している防災物資の種類や数量を詳細に記録することで、地域の備蓄状況を一元的に把握することが可能である。また、地区一次避難場所や自治会館といった重要な拠点についても、同様に3D都市モデル上で該当する建築物を選択することで位置情報を登録し、避難所や自治会館のおおまかな定員等の各拠点に関する補足情報をデータベースに記録することできる。

災害図上訓練コンテンツは、自主防災組織が集約した地域の防災情報と、住民が登録した過去の災害リスク情報や避難場所までの避難ルートを統合し、地図上に可視化する形で作成される。地区防災計画は、自主防災組織が登録した各種情報と災害図上訓練コンテンツの内容を体系的に整理し、一覧化された状態で出力される。これらの機能は、MySQL及びPostgreSQLによるデータベース管理システムで実現されており、APIを介したデータ呼び出しの仕組みにより、効率的なデータ処理を可能としている。

このように地域の防災情報を一元的に管理し、視覚的に理解しやすい形で提供することで、地域の防災資源や避難経路について自主防災組織がより具体的に説明でき、地域住民に対してより実効性の高い避難訓練を展開することができる。

③地方公共団体用システムは、各地区の地区防災計画の作成・更新状況をGIS上で確認することができるとともに、各地区の地区防災計画の内容をPDF形式またはExcel形式でダウンロードして内容を確認することができる。この機能は、PostgreSQLによるデータベースから地区防災計画作成の作成状況を参照し、Re:Earthで可視化することで実装している。

本システムの有用性を検証するため、香川県さぬき市大川町南川地区の住民、自主防災組織及び地方公共団体職員を対象に、アンケート調査とヒアリングを行った。全ユーザー共通で、UI/UXに関するユーザビリティ評価を行ったほか、住民に対しては、個別避難計画の作成効率化や防災意識の向上等の観点から、自主防災組織に対しては、地区防災計画の作成が効率化されたか、災害対策への意識醸成ができたか、等の観点から、地方公共団体職員に対しては、地区防災計画の管理コストの削減効果の観点からそれぞれ調査を実施した。

検証で得られたデータ・結果・課題

本システムの有用性検証は、香川県さぬき市大川町南川地区で実施した。この地区は、土砂災害が頻発する流域で2004年台風23号水害では土砂災害により人命が失われている。また、当該流域は避難時に人の手を借りる必要がある高齢者が多く、要配慮者利用施設も中流域に存在するため、地区防災力の強化が喫緊の課題であるといえる。さらに、当該地区中央を流れる二級河川の爛川の流域の特徴としては、中流域までが急勾配の地形で、地質も脆弱な花崗岩類で構成されているうえ、河川幅も狭いため、豪雨の時には水位が急激に上昇し、避難開始までの時間的余裕の確保が困難な地域である。

検証では、まず大川町南川地区の住民と南川自主防災組織で災害図上訓練コンテンツを用いた防災訓練を実施した。その後、住民は個別避難計画の作成を行い、自主防災組織は各住民の作成した個別避難計画を踏まえて地区防災計画の作成を行った。また、地方公共団体職員は作成された地区防災計画の管理を行った。これらの検証について、住民(15名)、自主防災組織(3名)、地方公共団体職員(2名)の三者からの評価を得た。

住民に対しては、本システムにより情報共有が容易になったか、個別避難計画の作成効率化に寄与したか、地区防災計画策定への参加促進・防災意識が向上したか、防災訓練により災害対策の意識が向上したか、等の評価を行った。

アンケートの調査結果では、参加者の100%が「従来の紙での作成と比較して、個別避難計画の作成が容易になったことが実感できた」と回答したことや、「災害図上訓練コンテンツにより災害対策の意識が向上した」、「三次元地図で可視化することにより、災害リスクの理解度が上がった」との回答があったことから、本システムの有効性が示されたと考えられる。

自主防災組織に対しては、地区防災計画の作成効率化に寄与したか、災害図上訓練コンテンツによって水害の状況が三次元可視化されることにより災害対策への意識醸成ができたか、等の評価を行った。アンケートの調査結果では、参加者の100%が「従来での紙での作成に比べて地区防災計画の作成にあたる工数が削減された」との回答したことや「災害図上訓練コンテンツによる防災訓練が十分に行えた」との回答をしたことから、本システムの有効性が示されたと考えられる。

地方公共団体職員に対しては、本システムにより地方公共団体が地区防災計画を管理するコストが減ったか、という評価を行った。アンケートの調査結果では、「地方公共団体による管理・更新するコスト減少があまり実感できなかった」との回答があったことから、従来の管理実態を踏まえた、システムの再構築の必要性が示されたと考えられる。

検証により、過去に実施していた紙媒体での作成と比較して、以下の点で有用性が確認できた。第一に、地図情報のデジタル化により情報収集と地区防災計画作成の工数が約37%(8週間→5週間)削減された。第二に、三次元地図による浸水深や土砂災害警戒区域等の災害リスクの可視化により、住民の100%が「地域の危険箇所をより具体的にイメージできた」と回答するなど、災害対策の意識向上に効果があった。第三に、避難経路の検討において、三次元表示により坂道や階段の位置が分かりやすくなり、高齢者や要支援者の避難計画により配慮した経路設定が可能になった。

一方で、三次元表示時の操作性については、特に高齢の参加者から「動きがぎこちない」「使いづらい」との指摘があり、3D都市モデルの軽量化や操作マニュアルの簡易化といった改善を図ることが今後の課題として抽出された。

参加ユーザーからのコメント

住民からのコメント

・災害対策へのとっつきづらさが解消されるツールだと感じたので更なる改善が期待される

・一見しやすく状態が分かりやすいので活用できればと思う

・ツールとして直感的で情報が分かりやすいものの、この情報を利用・活用できるかのリテラシーが利用者に委ねられている部分が大きく感じられるため、高齢者をはじめ万人が「活用できる」ツールには現段階ではなっていないのではないかと感じた

・避難ルートを策定しても実際の災害発生時には行けないリスクがあることを考えておく必要がある

自主防災組織からのコメント

・個々の家庭では緊急時にはあまりPCを使用しないと思われるため、緊急時にPDFデータの確認というのが難しいのではないか、むしろ行政や地区防災本部ではPCを使用すると思われるため、そちらでの活用で役立つのではないか。ただ、個々の家庭が一度登録することによって地域全体を把握することに価値がある

・PCが不慣れな方に向けた細やかな操作の解説があればより良くなる

・慣れてもらうためにも何度か使い方の講習会などを行うと、システムの改善点なども見えてくると思う

・全体的に重く、表示速度が遅かったことが改善されればより良いものとなる

地方公共団体からのコメント

・地域ならではの避難行動がスムーズになるようにうまく使いこなせるようにできれば良い

・自宅へ帰るタイミング(雨は止んでも土砂災害のリスクはしばらく続く)もタイムラインに入れた方が良い

今後の展望

今回の検証では、住民による個別避難計画の作成と、自主防災組織による地区の情報集約と南川地区における地区防災計画作成において、本システムが効率化に有効であることが分かった。また、災害図上訓練コンテンツを活用することで、地域の災害リスクに対する理解と共有が進み、住民の防災意識の向上にも寄与することが分かった。

検証を通じて、災害時の実用性の観点から、各住民が個別避難計画や災害リスク、避難ルートの表示等をスマートフォン上でも行えるようにするといった機能のニーズも明らかとなった。また、高齢者向けのUI/UXを意識して開発を進めたものの、更なるユーザビリティの向上が課題として残された。

今後の発展に向けては、3つの方向性で改善余地があると考える。1つ目は、地区防災計画の作成における先行事例として事前復興が盛り込まれているように、災害発生前から復旧・復興までの一貫したプロセスの計画立案・住民相互の合意形成ロジックを本システムへ組み込み、より強靱な地域づくりを実現すること。2つ目は、地区防災計画に載せる情報をカスタマイズできる形へと発展させ、各地域の特性に応じた計画作成を支援可能すること。3つ目は、地図機能、避難ルートの検証機能、備蓄物等の記録機能、過去の災害情報索引、住民による地域情報や教訓の書き込み機能等、各機能を地区防災計画作成機能とは切り離し、住民が初期の計画検討の際の資料として任意に利用できるようにするなど、地域のニーズに沿った対応を行うことで、より多様な地域コミュニティへの導入を図ること。

このような取り組みを通じて、システムの更なる簡略化・効率化を進め、地区防災計画が未作成の地域でもスムーズな作成を可能とし、システムを広域へ展開することにより3D都市モデルを活用した地区防災計画作成支援の取り組みが広がることが期待される。