開発許可のDX v3.0

| 実施事業者 | アジア航測株式会社 |

|---|---|

| 実施協力 | 千葉県木更津市 / 長野県茅野市 / たくみ設計工房 |

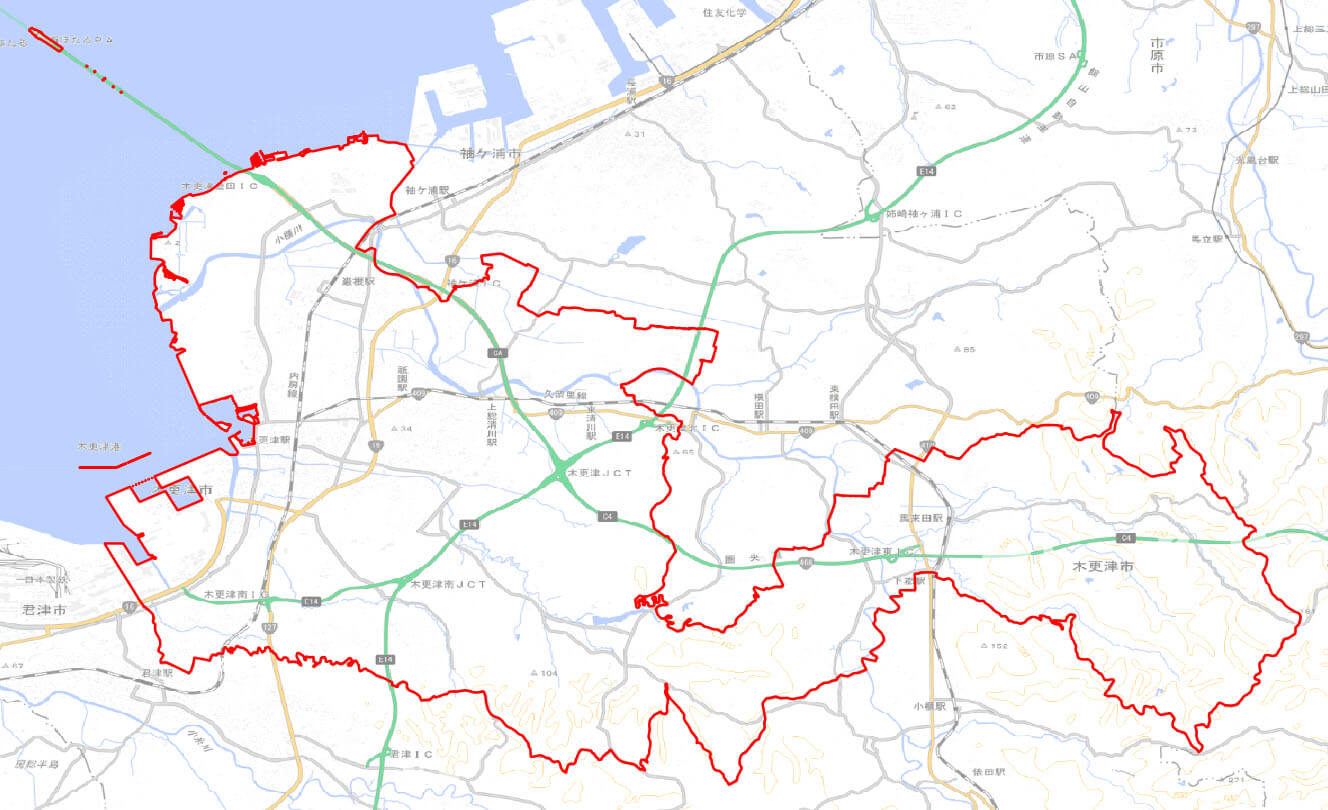

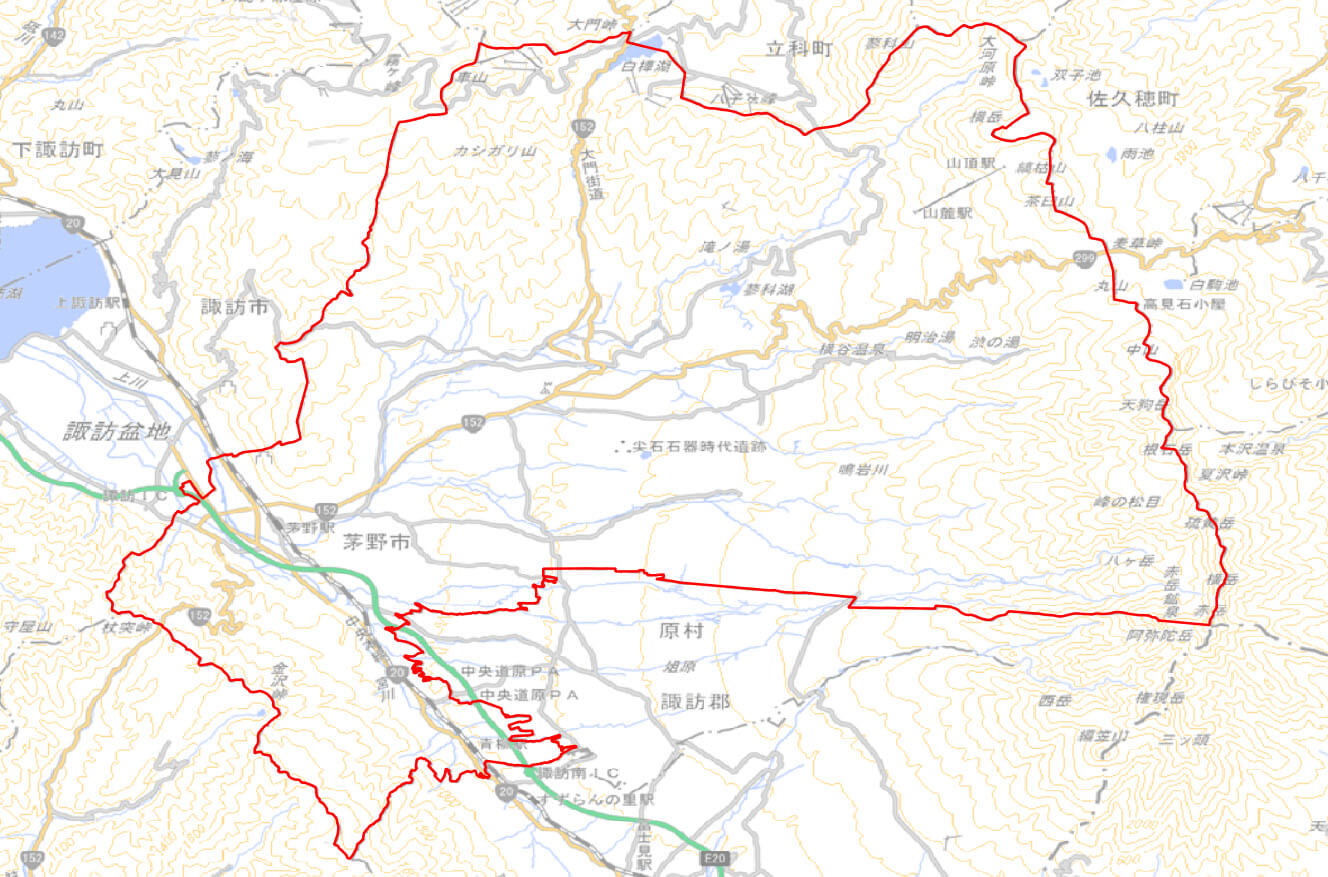

| 実施場所 | 千葉県木更津市 / 長野県茅野市 |

| 実施期間 | 2024年10月〜12月 |

都市空間の複雑な情報を、3D都市モデルをベースに統合管理。開発許可手続きの事前相談から開発許可申請までワンストップで実現し、行政事務を効率化する。

本プロジェクトの概要

市街地等において一定規模以上の開発を行う場合、都市計画法に基づく開発許可が必要となる。2022年には全国で19,746件の開発許可が行われ(※)、開発許可の手続きまでに必要となる事前相談・事前協議は、さらに数倍の件数を発生している。開発許可における審査項目は多岐にわたるため、事業者は多くの窓口を訪問する必要があり、行政職員は多数の相談対応、事業者は時間と手間を要し、双方大きな負担となっている。

※ 開発許可件数・許可面積(mlit.go.jp)

本プロジェクトは、2023年度に開発した「開発許可申請管理システム」を基礎として、事前相談の情報を引継ぎ、開発行為の事前協議手続きや、公共施設管理者との都市計画法32条協議、そして29条に基づく開発許可までの手続きをワンストップで実現するための機能拡張を行う。開発許可事務を行う地方公共団体において、開発許可主管部署の管理負担軽減、事業者と行政各課の協議効率化による審査期間短縮を実現し、行政サービスを向上するソリューションとして社会実装させることを目指す。

実現したい価値・目指す世界

開発許可制度は、1968年に市街地が無秩序に拡散することを防ぐために制定された。市街地等において一定規模以上の開発を行う場合、都市計画法に基づく開発許可が必要となる。制度開始以来、全国では概ね年間2万件前後の許可が行われてきた。開発許可に必要な事前相談は、さらに数倍の件数が発生していると考えられる。

審査項目は多岐にわたることから、事業者は多くの窓口を訪問する必要があり、相談・申請を受ける行政側は、膨大な情報を整理した上で検討・対応を行っている。そのため事業者・行政職員双方の事務負担となっているほか、相談から開発許可が下りるまでの時間がかかることも課題となっている。

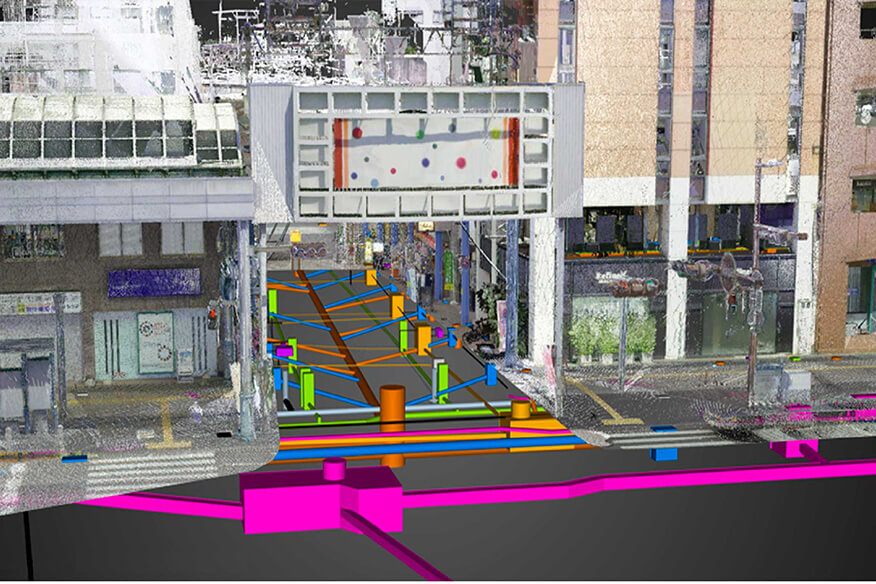

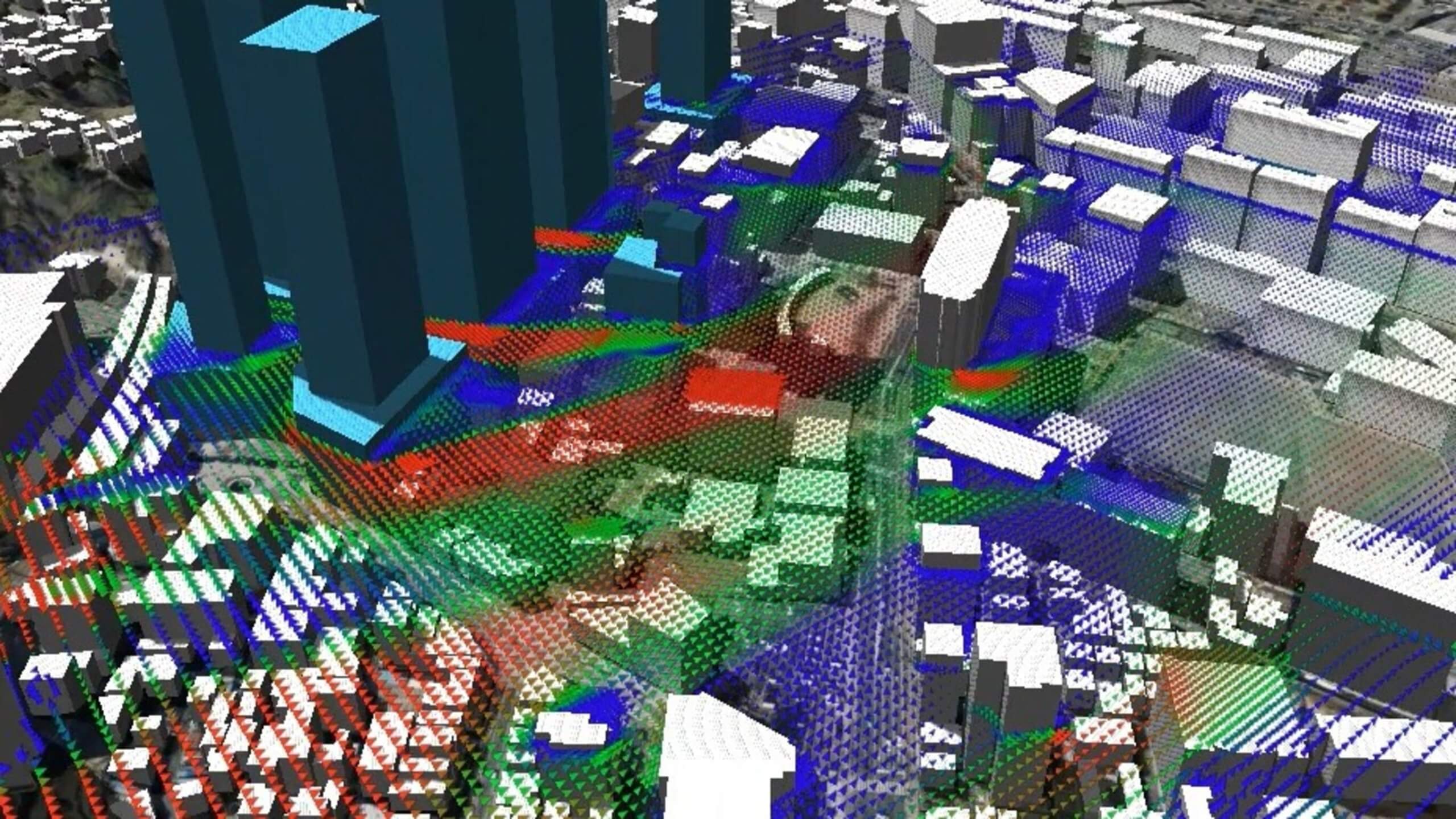

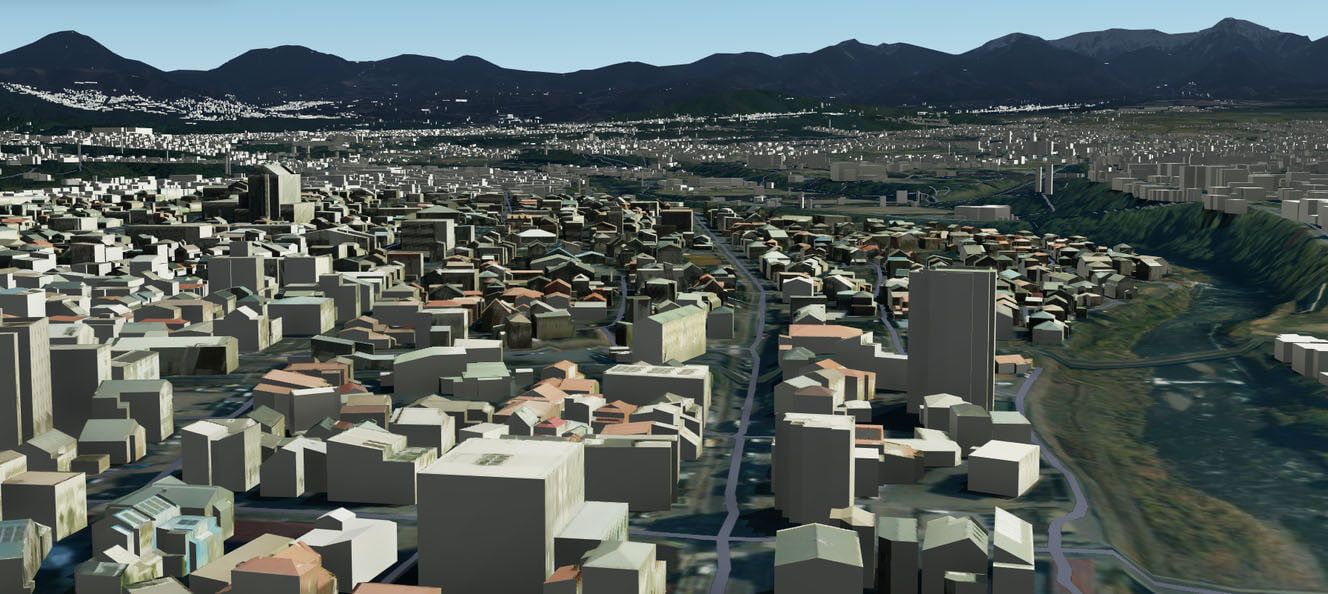

2022、2023年度の実証では、様々な都市空間情報を標準化された3D都市モデル(CityGML)に統合し、「開発行為の適地診断・申請システム」として開発許可手続きにおける「事前相談」にフォーカスした機能を開発し、試験運用を行った。これにより事業者は、開発行為に必要・不要な手続きの概要を、根拠となる地図情報と合わせてシステムから取得できるようになったほか、窓口で行っていた開発行為の事前相談のオンライン完結が可能となり、市役所窓口への訪問調整の手間や各課との協議時間の削減を実現した。行政職員としても、突発的な窓口相談対応を削減し、オンラインで受け付けた相談内容をまとめて回答する時間を設定できる等、業務効率化の可能性を見出すことができた。

一方で、開発許可手続き全体としては、事前相談後に必要な協議への対応、「公共施設管理者との32条協議」(都市計画法32条)、「開発許可申請」(同29条)と続くことから、事前相談における確認内容を引継ぎ、開発許可まで一貫したワンストップな申請手続きを実現するソリューションへの拡張が求められた。また、地図画面での3D表示はデータ通信量が大きく、地方公共団体の庁内環境では表示に時間を要し、運用に支障が生じるため、2D表示機能等の軽量データで通信する仕組みも求められた。

本プロジェクトでは、2023年度に開発したシステムを発展させ、事前相談結果を元に、開発行為の事前協議手続きや都市計画法32条協議、同29条の開発許可申請の管理ができる機能を拡張する。合わせて、地図画面表示のデータ通信量を軽量化するため2Dでの表示機能を追加するなど、地方公共団体の庁内環境の円滑な利用を前提としたUI/UXの改善を図る。

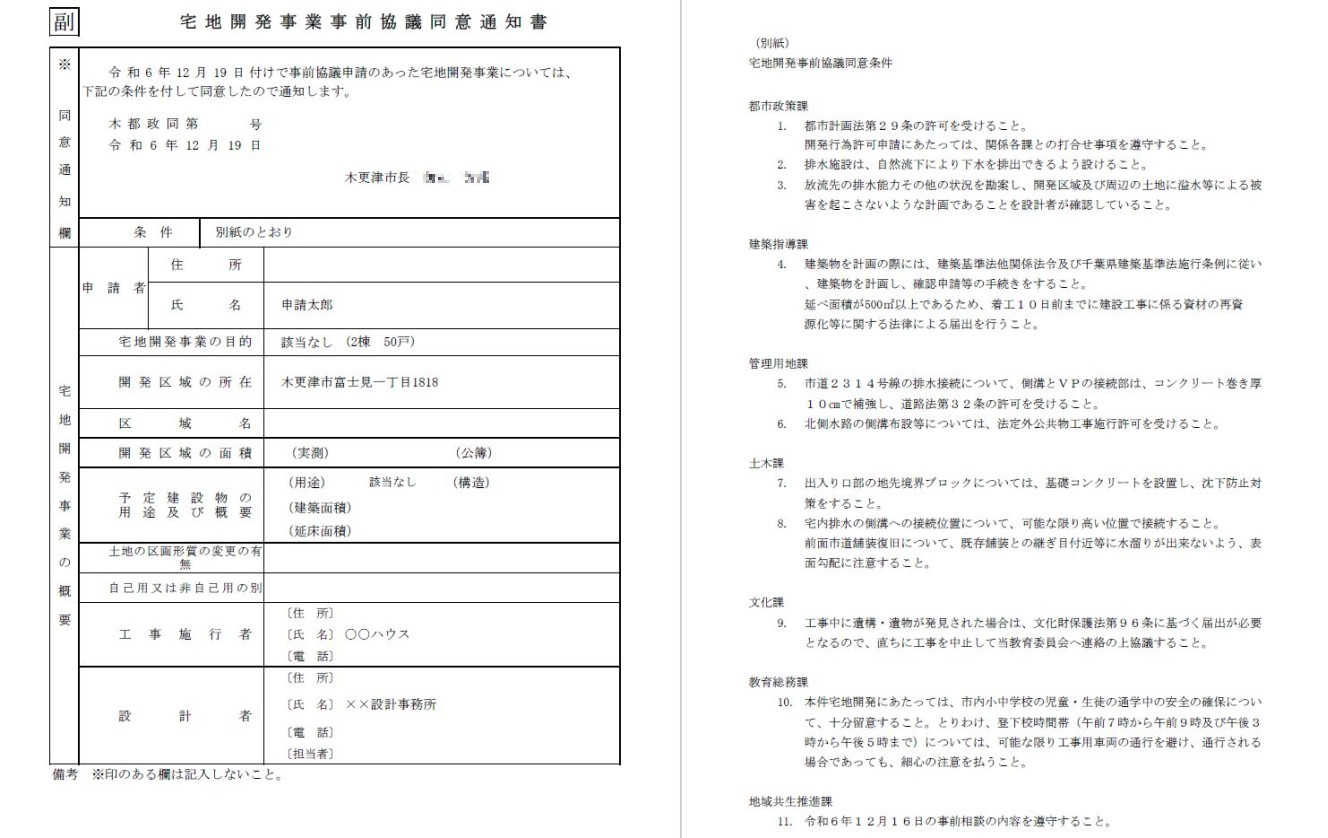

同意書、開発許可証については、複数のテンプレートを用意し地方公共団体ごとの様式に対応できるように実装する。また開発許可手続きの審査には10以上の部課が関与することもあり、開発許可主管部署においても、各課の対応状況の把握、リマインドは大きな負担となっているため、審査状態の管理支援機能を追加し、実用性を向上させる。

以上の取組みにより、複雑な手続きをオンライン・ワンストップで対応可能とし、事業者、行政関係者双方の負担を軽減することにより、審査の高速化を実現し、円滑な都市開発の推進に貢献する。

検証や実証に用いた方法・データ・技術・機材

本プロジェクトは、3D都市モデルを活用して都市空間情報を集約し、指定した土地における開発許可手続きに必要な診断を行う「開発許可申請管理システム」を用いて、事業者と地方公共団体職員それぞれの業務効率化を目指すものである。

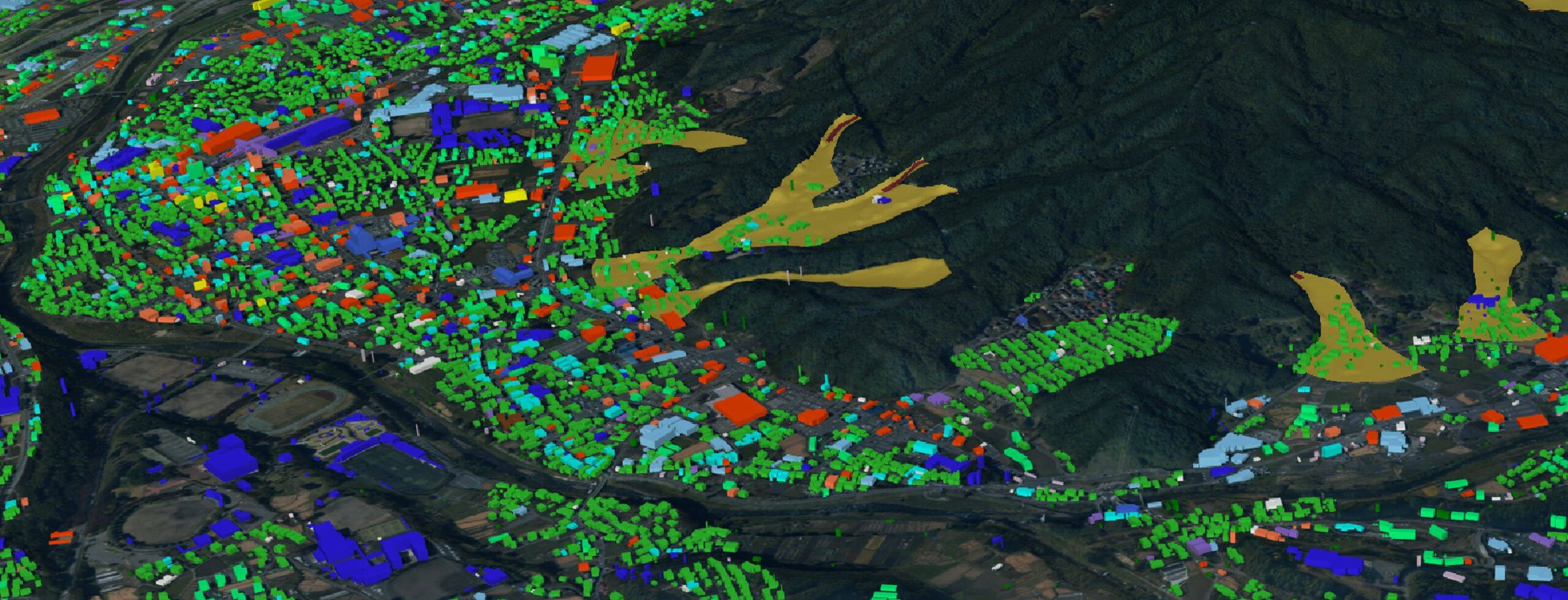

本システムは、空間情報を三次元表示可能なCesiumJS及びTerriaJSをフロントエンドで利用するとともに、PostGIS(空間情報を管理するOSSのデータベース拡張機能)とGeoServer(空間情報を共有するOSSのGISサーバ)を組み合わせ、空間解析機能及びリレーショナルデータベースを統合することにより、地番図を用いた検索機能、概況診断機能、事前相談機能、コミュニケーション機能を備える。今回の実証実験では、①公共施設管理者との事前協議・同意(都市計画法第32条)機能、②開発許可申請(都市計画法第29条)機能を追加した。また、地方公共団体庁内のシステム利用環境に対応するため、2Dモードを追加して③システム軽量化・UI/UXの改善を行った。

①都市計画法第32条協議機能の追加に関しては、事前相談の内容を「再申請」として自動的に引き継ぎ、必要な追加情報や資料を効率的に追加できる仕組みを実装した。申請を受けた統括管理部門は、システム上で内容を確認し、関係課への回答依頼をスムーズに行えるようになっている。

特に注力したのは、協議プロセスの効率化である。従来は事業者からの問い合わせに対する回答機能のみであったが、地方公共団体側からも積極的にコミュニケーションを取れるよう、メッセージ機能を双方向化した。また、協議の過程で事業者から開発区域の規模や用途などの計画内容が変更された場合は、システムが自動的に審査条項との整合性を確認する機能も追加した。関係課での合意後、担当者と管理者による確定通知の了承をシステムに入力し、統括管理部門がすべての関係課からの確定通知を確認した上で、事業者へ協議完了を通知する仕組みとした。その後、Apache POIを活用し、PostgreSQLに格納された申請情報から都市計画法第32条の同意通知書を自動生成する。この同意通知書は、各地方公共団体の様式に対応できるよう柔軟な設計としており、職員による最終確認・修正の後、PDFとして登録される仕組みを実装した。

これより、手続きの透明性が向上し、職員の作業負担が大幅に軽減されただけでなく、事業者にとっても進捗状況が分かりやすくなった。さらに、従来実施していた事業者と職員の対面での協議も併用できる設計としたことで、より効率的な協議プロセスを実現している。

②開発許可申請機能の追加について、都市計画法第29条(開発行為の許可)の申請処理では、申請ID及び申請段階IDをキーとしてPostgreSQLに管理されている事前協議結果を引き継ぎ、事業者より「再申請」として申請することができる。その際に、事前協議段階に対して追加する情報や資料ファイルを入力・添付する仕組みを実装している。手続きが一連の流れとなることで、事業者、地方公共団体職員ともに負担が軽減する。なお、事前相談・事前協議と同様に、事業者と地方公共団体職員間のコミュニケーション機能を利用できる。本申請の承認、事業者への完了通知後、許可通知書(案)を作成する。許可通知書は、Apache POIを用いてPostgreSQLに管理する申請情報をExcelへ転記し、職員による内容確認・修正の後、PDF形式で出力・登録する仕組みとした。PDF形式で出力される。なお、Excelの通知書様式は地方公共団体ごとに設定可能である。

③システムの軽量化とUI/UXの改善として、大きく3点実施した。 1点目は、地図表示機能の見直しである。従来の3D表示に加えて2D表示への切り替え機能を新たに実装した。事業者は3D表示を活用しつつ、地方公共団体は庁内のPCや通信環境を考慮して2D表示での利用が出来るようになった。2D表示ではMVT形式(Mapbox Vector Tiles)のデータを扱い、表示にはLeafletを使用した。MVT形式(Mapbox Vector Tiles)とLeafletを組み合わせることで、データサイズを80%削減し、クライアントのPC及び通信にかかる負担を大幅に軽減した。

2点目は、インターフェースや操作性の改善である。開発条件の確認画面では、地図表示を縮小し、必要な情報を見やすく配置するよう基本レイアウトを刷新した。また、概況診断レポートの生成処理をサーバーサイドに移行し、レポート作成中にも他の機能を利用できるようにした。レポートに添付する地図画像はSelenium WebDriverを使用してサーバ内でレンダリングする方式を採用することで、制御された環境で地図画像を生成することにより常に同じ品質の画像を作成できるようになった。

3点目は、業務効率化のための機能拡充である。特に重要な改善として、並行する複数の事務処理の進捗管理を支援するリマインド通知機能を追加した。これにより、担当者の作業漏れを防ぎ、より確実な業務遂行が可能になった。

システムの有用性検証では、これらの機能改修により、地方公共団体・事業者双方の手続きの効率化が実現できるか、また、システムのユーザビリティが向上しているか、等の検証を行った。

検証で得られたデータ・結果・課題

今年度の実証実験は、木更津市と茅野市を対象として、3つの観点から効果検証を実施した。1点目は、システムの使いやすさを評価するユーザビリティ調査である。この調査では、実際の利用者となる地方公共団体職員と開発許可申請を行う事業者の双方からアンケートの回答を収集、また、直接意見をヒアリングする場を用意し、システムの実用性を検証した。2点目は、窓口業務の効率化に関する定量的な調査である。具体的には、従来の窓口対応件数を集計し、そのうちシステムによる自動化が可能な案件数を精査することで、業務効率化の可能性を数値化した。3点目は、たくみ設計工房の協力を得た実際の申請手続きの試行である。新たに追加した事前協議・同意(都市計画法第32条)機能および開発許可申請機能について、実務に即した環境での検証を行うことで、システムの実用性、一連の手続きの完全性、および実環境での性能を総合的に評価した。この3つの調査を組み合わせ、システムの実用性と業務改善効果の両面から、有用性を検証した。

1. ユーザビリティの調査

木更津市・茅野市にて、地方公共団体職員及び開発許可申請に係る事業者に対するユーザビリティのアンケートを通じて、①本システムの軽量化による効果や、②ユーザビリティ(UI/UX)改善の効果を確認した。事業者より25件、地方公共団体職員より35件の回答を得た。このうち、3件(12%)は市内の事業者、1件(4%)は県外の事業者であり、残りの21件(84%)は県内の事業者であった。

1点目の軽量化は地図表示機能に追加した2Dモードについて検証した。地図表示機能は主に調査対象とする土地を探すために使用されるため、操作の軽量化が重要である。事業者の24%は地番検索を利用(直接地図操作を行わない)、60%が2D地図機能、残る16%が3D地図機能を利用した。地方公共団体職員のうち、31%が地図機能を使わず、63%が2D地図機能を使い、3D地図の利用は6%(1件)であった。利用者は軽量に操作できる環境を選ぶことが再確認された。

表示速度について、事業者の回答は53%が「軽快に動作した」、「やや遅いが利用可能」が42%、「遅い」が5%であった。「やや遅い」・「遅い」の回答者は、後述の設問への回答も考慮すると、帳票の出力にかかる時間を含めた指摘と考えられる。地方公共団体職員の回答は「普通に利用できる」以上が100%であり、本システムは地方公共団体の庁内環境でも実用的に利用できることが確認された。

2点目のユーザビリティの改善の効果について、システムを操作する際に迷わず使うことが出来るか、の観点でアンケート調査を行った。事業者の95%がポジティブ評価(とても満足/やや満足)、5%がネガティブ評価(不満)であった。地方公共団体職員では64%がポジティブ評価、18%がネガティブ評価であった。事業者のネガティブ評価については、システム画面上での操作の進め方や次のステップへの移行時に分かりづらい点があるとの意見があったことから、実運用においては操作手順を示す説明会の開催やQ&Aの充実が必要と言える。地方公共団体職員のネガティブ評価は、協議段階における担当分野との親和性が考えられる。関係課ごとに要望があるため、段階的な改善が必要である。

その他自由記述では、システムの帳票作成機能において木更津市から出力の待ち時間について改善を望む声が多かった。要因としては、サーバ側で帳票を作成する方式に切り替えた影響が考えられる。また、システムへの期待として地図コンテンツの充実を望む声が多かった。今回、木更津市においては事前協議に必要な地図判定情報をヒアリングに基づいて搭載したが、ニーズとしてはより多様なコンテンツ(都市計画情報、道路台帳、インフラ情報)の搭載要望が上がった。機能へのネガティブな評価も、コンテンツの充足により解消する可能性がある。

2. 窓口業務の効率化

茅野市・木更津市において窓口対応件数を集計した。ここで、将来の業務削減の期待値として、対応件数の総数のうち、システム化により窓口対応が不要となる性質の相談数がどの程度であるかを調査した。

茅野市では、都市計画課及び環境課において、8月から12月の長期で調査を実施した。件数の推移としては、都市計画課では月間40件弱、環境課では10件前後で期間中に大きな変動は見られなかった。なお、相談内容の90%以上はシステムによる自動化で代替できる内容であった。

木更津市は、事前協議に関わる16課に協力いただいた。各月の窓口対応数は合計で400件程度であった。なお、この件数は16課で均等ではなく、6つの課で全体の90%以上の相談に対応しており、大きな負担が生じている。地図判定による省力化は、農業委員会事務局では100%期待できる内容であったが、その他の件数が多い課では効果が限定的であり、窓口対応が不要となる性質の相談数は、全相談件数比では31%であった。システムで補助的に地図判定を行えるものの、埋蔵文化財の確認や前面道路の確認をする際は、窓口での対応が必要であることが判明した。前者はGISデータで判定を行いたいが精度・信頼性が不足するため使えないこと、後者は道路台帳への反映がリアルタイムではないことが要因である。従って木更津市では、事前協議、開発許可申請まで進めるため、地図判定の自動化よりも申請図書の電子化による関係課間の共有や版管理の容易性、確実性への期待が高いと思料する。

3. 事業者による実際の申請手続きの試行

たくみ設計工房の協力により、実際の申請手続きを本システムで試行する機会を得た。本システムでは事前協議・同意(都市計画法第32条)機能、そして開発許可申請機能を新たに追加しており、その効果を事業者及び木更津市職員へのアンケートにより確認した。

事前協議以降の庁内運用において関係各課では、システムのレスポンス速度について全員が5段階中3以上で評価しており、動作性能としては運用に耐えられることを確認した。その上で、オンライン化したことによる効果として、窓口での対面相談件数の削減を評価する意見が4件、リマインド通知機能が3件と多く、各手続き段階での情報の管理・引き継ぎができることを評価する意見もあった。一方で、複数課が参加して協議するような場面において、システム上でのコミュニケーションやシステム操作の難しさなどに対する課題が挙げられた。これらの課題に対しては、操作性の改善やコミュニケーション機能の拡充を段階的に進めながら、最終的な完全電子化を目指していく。

参加ユーザーからのコメント

【事業者からのコメント】 ※アンケート自由記述欄より

・いいサービスなのでぜひ実装してほしい(茅野市)

・先進的な取り組みで素晴らしいと思う。さらに情報がオープンになり、利便性が向上してほしい(茅野市)

・すごく便利。実業務でも使いたい(茅野市)

・精緻な情報であればとてもありがたい(茅野市)

・常に最新の情報であれば使いたい(茅野市)

・実装には予算がかかることだと思うので、さらにいいシステムにして欲しい(茅野市)

・高齢のためこれまで通り電話や窓口で相談する方が良い(茅野市)

・お客様からの問い合わせに迅速に対応できた(木更津市)

・必要な情報がすぐに手に入った(木更津市)

・帳票出力に時間がかかったが、航空写真と地番図が重なって見られるのは便利。地図から調査場所を指定できるのがよい。試験運用ではなく、本格運用してほしい(木更津市)

・帳票の生成に時間がかかる。もう少し早くなると良い。都市計画情報がないので、情報の充実が必要。このシステムだけで、不動産調査が完了できるとありがたい(木更津市)

・オンラインで証明書を発行してほしい(木更津市)

・帳票出力において、福祉のまちづくり条例などの項目が重複して出力されるため、改善が必要(木更津市)

・情報の出力、地図の図画スピードが遅い(木更津市)

・道路台帳も同時に閲覧できるとかなり良いシステムとなる(木更津市)

【地方公共団体職員からのコメント】

・統合型GISで最新管理しているデータ(埋蔵文化財)と連携してほしい(茅野市)

・審査案件ごとの進捗状況、地区ごとの開発申請状況、全体状況を一覧で把握できるダッシュボードがあるとよい(木更津市)

・事前協議の申請受付時に、添付ファイルへの赤入れ機能を利用できるとよい(木更津市)

・埋蔵文化財のGISデータは県のオープンデータがあるものの、精度が悪く、判定に利用できない(木更津市)

・添付資料の一括ダウンロード機能があると時短になり使いやすくなる(木更津市)

今後の展望

今回のプロジェクトでは、事前相談を対象としてきた本システムに事前相談の情報の引継ぎと開発行為の事前協議手続き、公共施設管理者との都市計画法32条協議、そして29条に基づく開発許可までの手続きをワンストップで実現するための機能拡張を行うとともに、開発事業を申請する事業者にも実際に電子申請を行う際に協力をいただき、より実運用に近い形での実証を行い多くの知見を得た。 2Dモードの追加により日常的な事務での利用が可能となり、土地調査や申請情報の管理が効率化される効果が確認できた。また、実際の申請事務での運用経験により、今後の本格実装に向けた具体的な展開の見通しが得られた。

一方で、茅野市においては開発許可申請が長野県の管轄となるため、関係機関との調整にはさらに検討が必要となる。また、事前協議及び開発許可申請について、本システムにおいて手続きフローが完全に網羅されていないという課題がある。手続きが複雑であるだけでなく、地方公共団体によっては条例で定められた手続きが必要な場合があり、特に「協議」に関わる部分はシステム化が難しく、担当分野によりシステムの利便性については評価が分かれる結果となった。

課題を踏まえ、地方公共団体ごとに条例で定める手続きが異なるため、横展開時に全業務のうちどの範囲をシステムで実装するのか十分なコミュニケーションを取りながら検討を進める必要がある。また、完全な電子化に向けては、原本管理や手数料納付について外部サービスとの連携を視野に入れた検討が必要である。

あらゆる地方公共団体において開発許可申請を一気通貫かつ網羅的に管理できるシステムへと発展させることにより、事業者と行政双方の負担に軽減につながる業務のデジタルトランスフォーメーションを加速させつつ、円滑な都市開発を実現する社会を目指す。