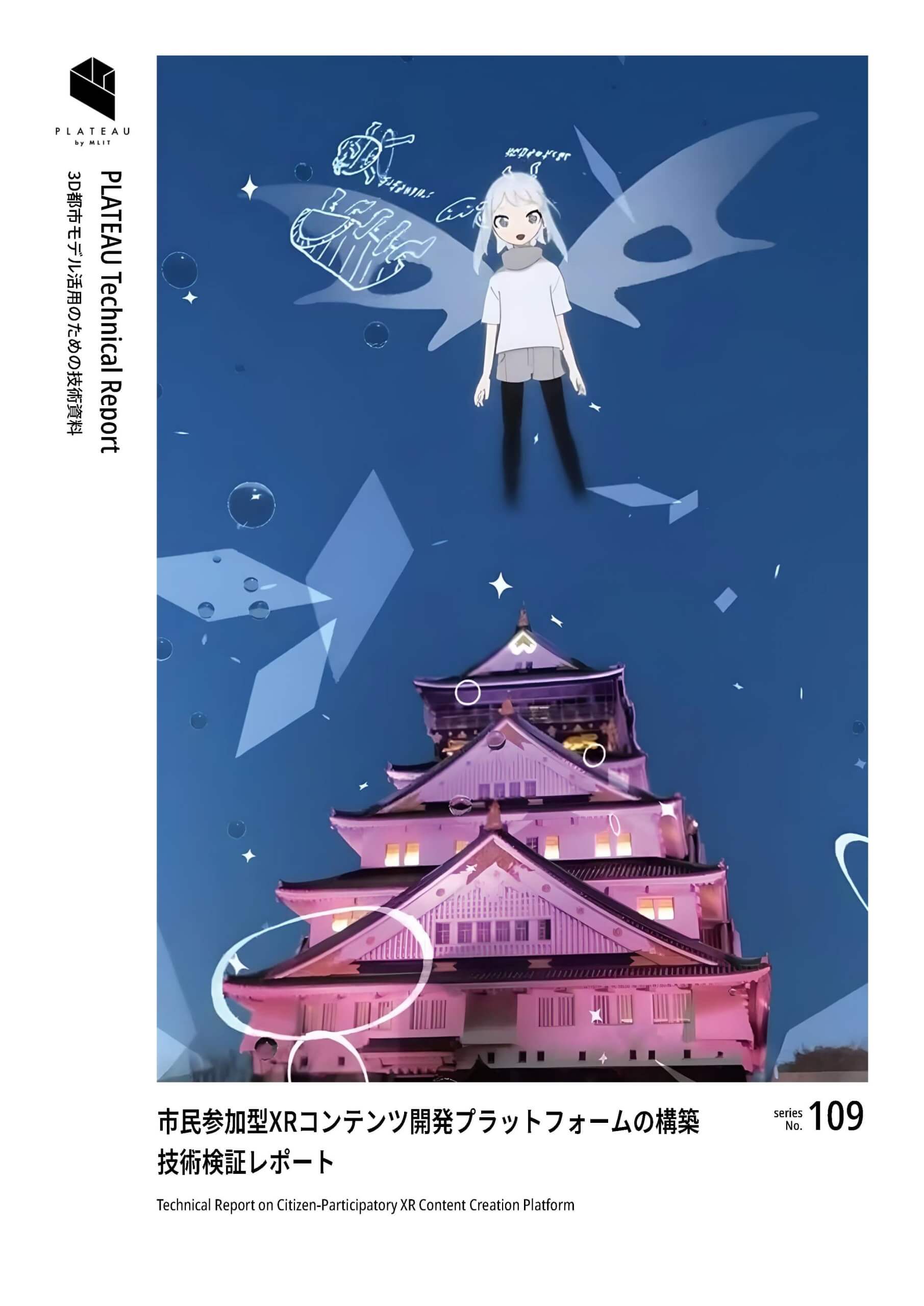

市民参加型XRコンテンツ開発プラットフォームの構築

| 実施事業者 | 株式会社STYLY |

|---|---|

| 実施協力 | 西日本旅客鉄道株式会社 |

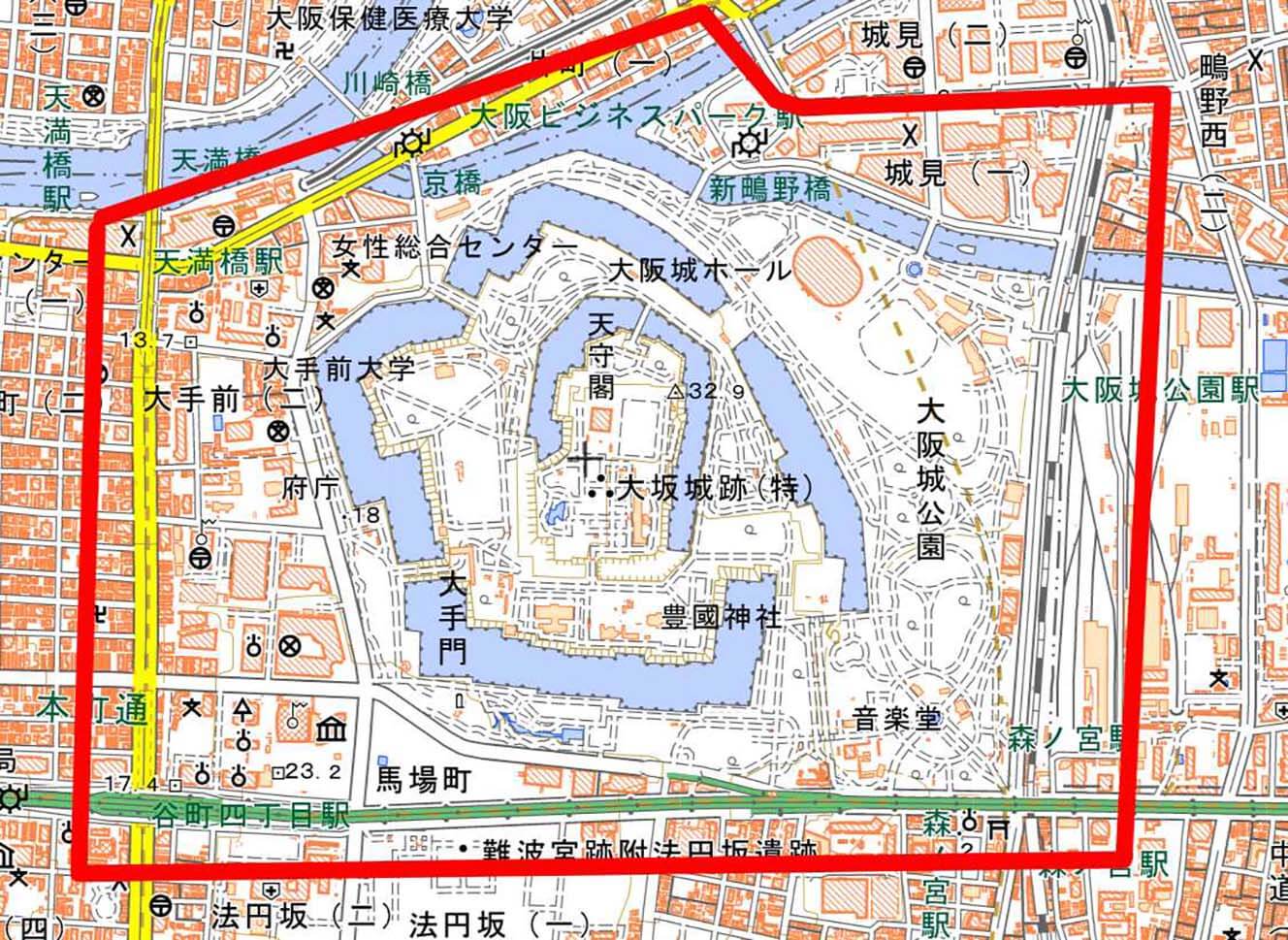

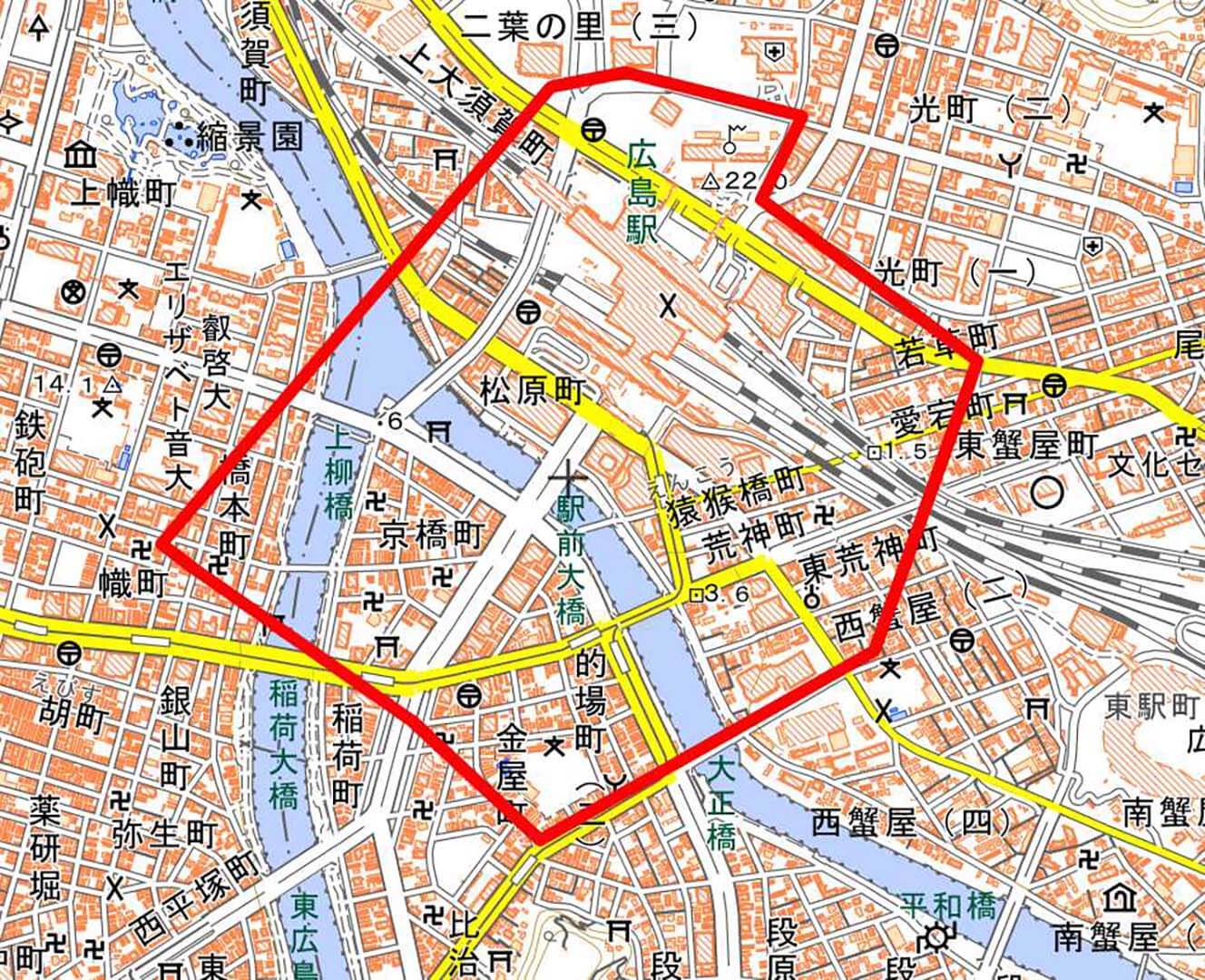

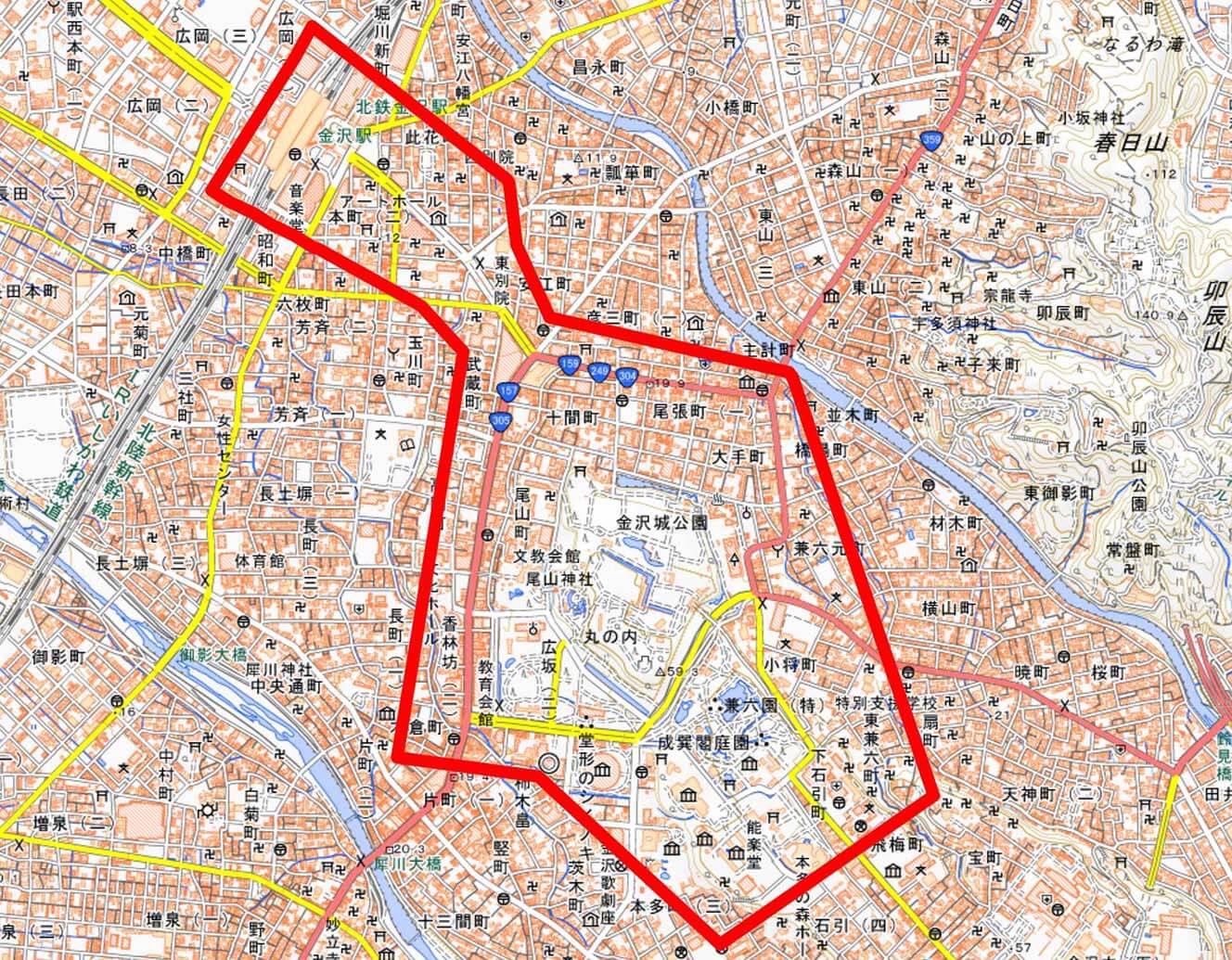

| 実施場所 | 大阪市大阪城公園 / 広島市広島駅周辺 / 金沢市金沢駅周辺 / 新宿区西新宿周辺 |

| 実施期間 | 2024年11月〜2025年2月 |

実際の都市を舞台にしたXRコンテンツを誰でも簡単に制作・配信・体験できるプラットフォームを開発。コンテンツ制作や都市回遊型のXRイベントを簡単かつ低コストに実施できる環境を構築し、まちのにぎわい創出を目指す。

本プロジェクトの概要

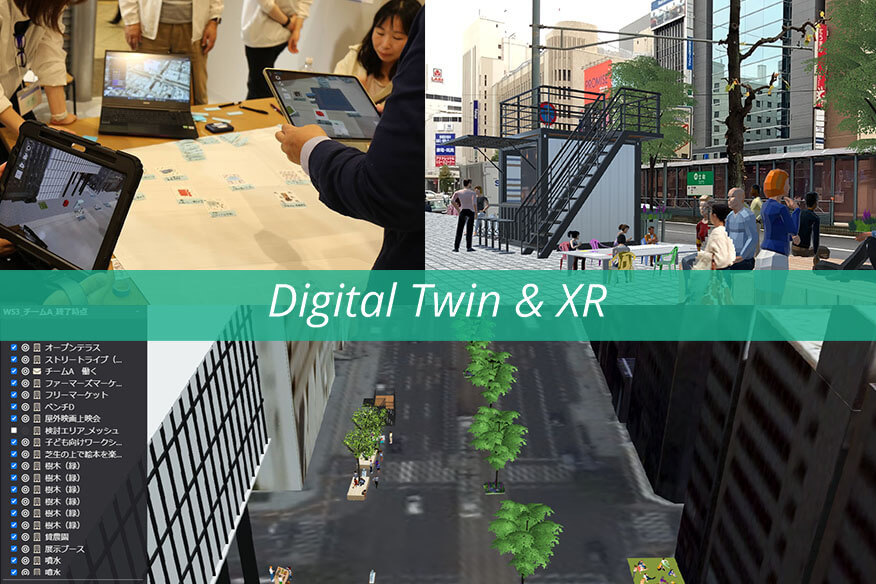

近年、XR技術を活用したイベントの開催は民間事業者だけでなく自治体が主催する事例が増えている。特に、都市を舞台にしたXRコンテンツは都市の魅力を向上させ、観光業の促進や地域活性化に大きく寄与することが期待されている。しかし、現状では制作会社やクリエイターが、イベントごとに独自のアプリケーションを開発し、コンテンツを制作して配信している。その結果、コンテンツの制作や配信に高いコストがかかる傾向があり、XR技術を活用したイベントが広く普及するうえでの課題となっている。

また、制作されるコンテンツには、特定のエリアだけで楽しめるロケーションベースのものや、複数のエリアが連動するもの、物理的には表現困難な大きさのもの、移動や操作しながら体験するインタラクティブなものなどが存在するが、いずれも制作から配信、体験に至るまでの基本的なワークフローが確立されていない。そこで、これらのコンテンツの基本的なワークフローを整理し、確立することにより、更なるユーザー体験の質の向上に繋がると考えられる。

本プロジェクトでは、複数都市の3D都市モデルを空間レイヤープラットフォームである「STYLY」の「都市テンプレート」として組み込み、誰でも利用できる汎用的な環境を構築する。「都市テンプレート」の組み込みにおいては、Webブラウザでのコンテンツ制作やモバイル端末でのXR体験を快適に行うための3D都市モデルの軽量化や、ARコンテンツ表示の際のオクルージョン設定、体験時のARコンテンツのズレ等を抑止する現地調整作業等を行う。

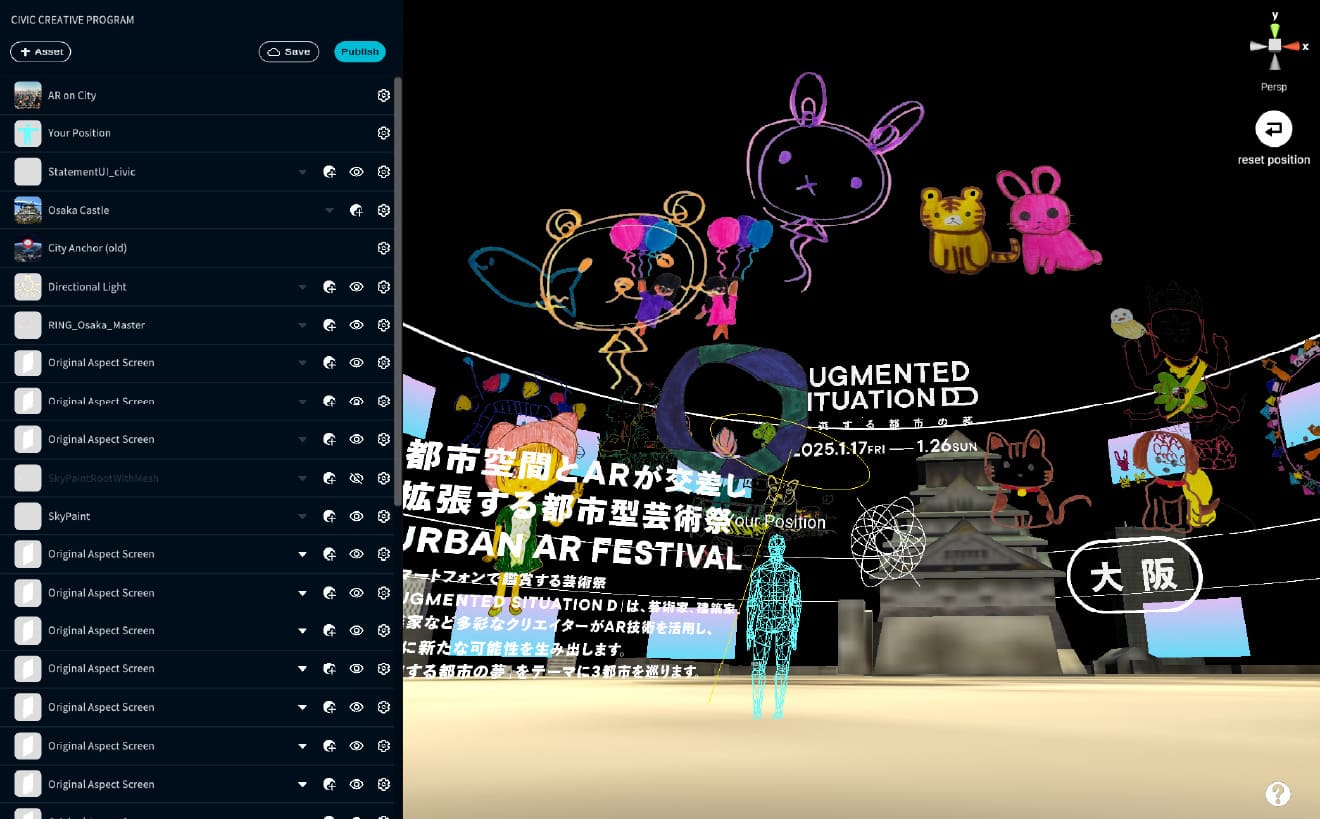

また、本システムを用いて都市を舞台とした各地域独自のXRコンテンツ制作を行い、都市回遊型の展覧会を開催する。制作するXRコンテンツは、複数都市で地域に根ざした様々なクリエイターやアーティストと協働して複数制作し、各都市の魅力をより引き出すことを目指す。加えて、STYLYを活用したXRコンテンツ制作を行う市民参加型ワークショップを実施し、市民が制作した作品を取り込んだXRコンテンツを公開することでまちの賑わい創出を図る。体験イベントでは、アーティストや市民によって制作されたコンテンツを都市の様々なスポットに配置することで、参加者がイベントを楽しみながら都市を自然と回遊することを狙う。

これらのアプローチを通じて、3D都市モデルとXR技術を用いて制作された様々なコンテンツを活用したイベントの魅力を伝えるとともに、XR技術を活用したまちのにぎわい創出に寄与する。

実現したい価値・目指す世界

昨今、まちづくりにおいて、デジタル技術によるエリアマネジメントの高度化や、市民の意見やアイデアを活かしたボトムアップな都市開発やまちの賑わいづくりが期待されている。その中で特にXR技術には、現実世界と仮想空間を融合することで新たな体験やコミュニケーションを創出する価値があり、まちづくりや都市の賑わい創出のために活用されることがある。例えば、都市空間にXR技術を用いて市民のクリエイティブ作品を展示し、まちの賑わい創出に活用する等の取り組みが行われている。一方で、コンテンツ制作や配信のコストが高い等の理由によりXR技術の活用にまだ取り組めていない自治体や事業者が存在するため、XRを活用した取り組みを支援するための汎用的なプラットフォームの整備が求められている。

本プロジェクトでは、高い位置正確度を持つ3D都市モデルと、XRコンテンツを制作・配信・体験できる汎用的な仕組みや、多くのクリエイター、ユーザーを有する空間レイヤープラットフォーム「STYLY」を活用し、誰もが簡単にXRコンテンツを制作可能なプラットフォームを構築する。具体的には、インポートした3D都市モデルに対して、テクスチャ結合等による軽量化、オクルージョン設定、都市の再現性をより高めるためにSTYLYモバイルアプリを活用し現地調整等を予め行い、誰でもロケーションベースのXRコンテンツ制作に利用可能な「都市テンプレート」として「STYLY」上に構築する。「都市テンプレート」の活用により、従来必要であったXRコンテンツ制作における専門的な知識やスキル、現場検証作業等が不要となるため、住民や来訪者など多くの人が自由かつ容易にXRコンテンツを制作することが可能になる。また、イベント毎にXRビューワーアプリの新規開発が不要となるだけでなく、STYLY上で制作したXRコンテンツは保存されるため、他イベント等での転用も容易に行うことが可能となる。

その上で、構築した「都市テンプレート」を活用し、複数都市で様々なクリエイターやアーティストと協働して、都市の歴史や文化を反映した地域性のあるXRコンテンツを制作する。この際、建築、ファッション、音楽、デザイン等の様々なバックボーンを持ったクリエイターの起用により、各地域の特性を活かした、都市を舞台とするXRコンテンツそのものの魅力を大きく引き出すことにも挑戦する。また、一部のコンテンツは子供を含む市民参加のワークショップで制作された作品を取り込んで完成させる。これらのコンテンツを用いて都市回遊型の展覧会を複数都市で開催し、イベントに参加する市民がXRコンテンツをまちの中で体験する機会を提供する。

このように、汎用的なXRコンテンツ開発プラットフォームを提供することで、事業者、クリエイター、一般市民を含む様々なステークホルダーのXRコンテンツ制作やイベントが様々な主体によって開催可能となり、継続的な都市の賑わい創出につながることを目指す。

検証や実証に用いた方法・データ・技術・機材

本プロジェクトでは、市民が気軽にまちづくりに参加することができるよう、3D都市モデルを空間レイヤープラットフォーム「STYLY」の「都市テンプレート」として活用し、現実の都市空間を対象としたXRコンテンツ開発プラットフォームを構築した。

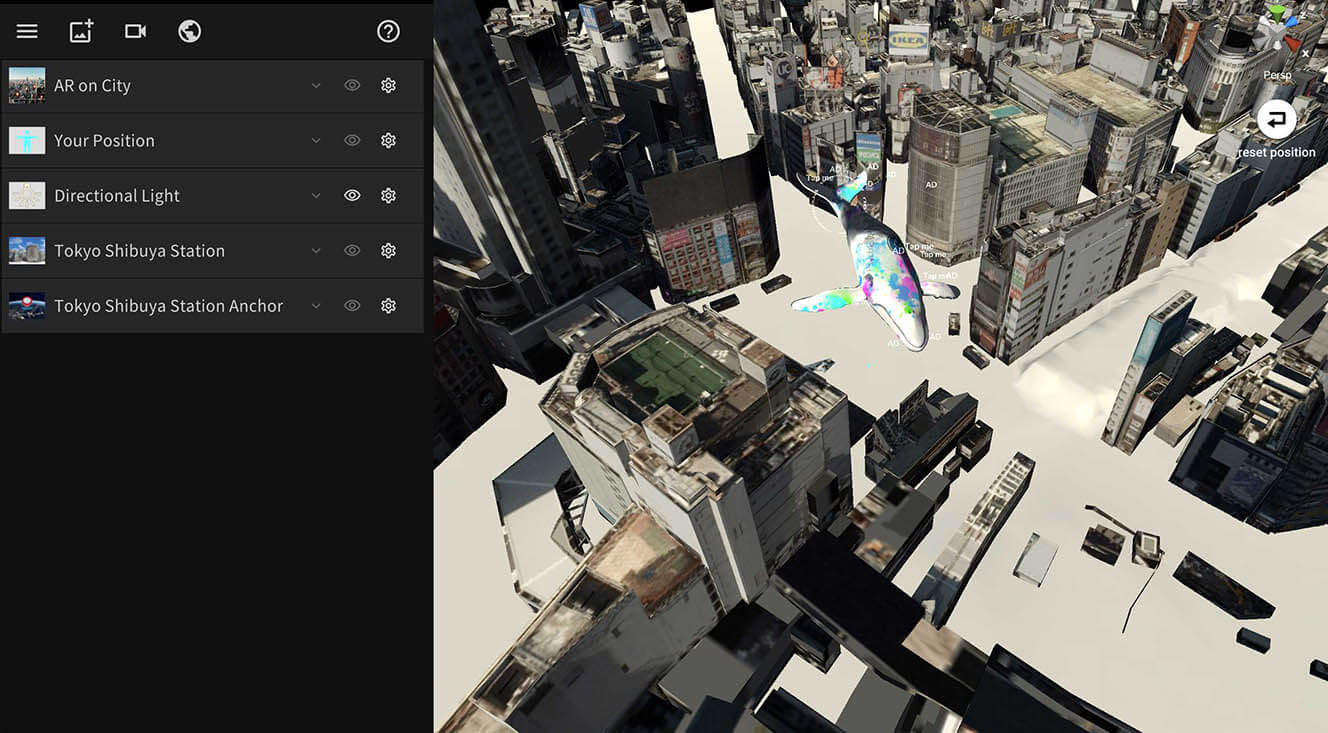

「STYLY」は、STYLY studio(コンテンツ開発システム)とSTYLY mobile(モバイルデバイスでの鑑賞アプリ)の2つから構成される。

STYLY studioは、Webブラウザ上でXRコンテンツの制作・編集・管理・配信を一貫して行うことができるクラウドプラットフォームである。Unityをベースとしており、STYLY Plugin for Unityを使用して3Dアセットやシーンデータをクラウドサーバーにアップロードする機能、Webブラウザ上でのプレビューや公開設定を行う機能をもつ。

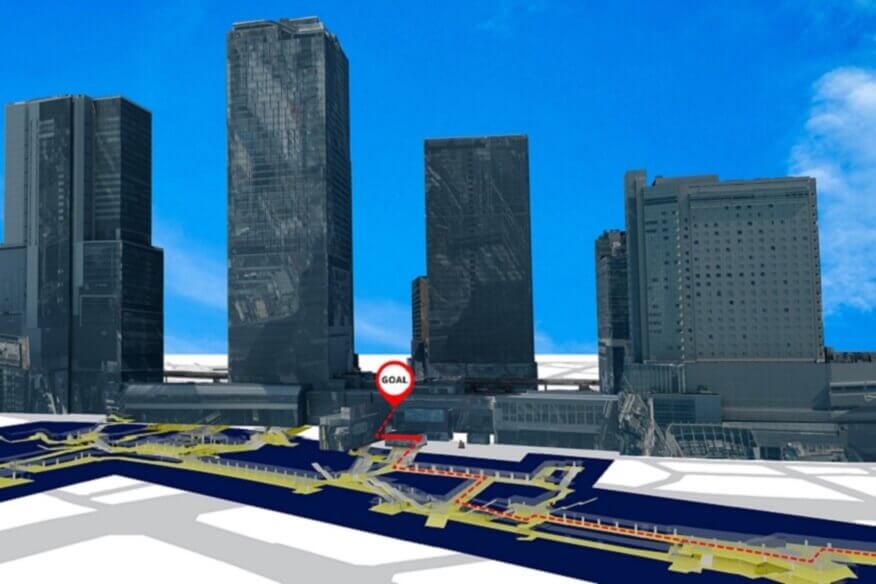

STYLY mobileは、UnityベースのiOS/Android向けXRコンテンツの鑑賞アプリである。GPSとARKit(iOS)/ARCore(Android)といった空間認識技術(VPS:Visual Positioning Service)による位置情報を組み合わせることで、屋外でも正確な座標同期と6DoFトラッキングを実現している。

今回の開発では、大きく2つの新規開発を行った。①SNS連携機能として、特定のハッシュタグが付けられたX(旧Twitter)の投稿内容をAR空間に反映する仕組みを実装した。具体的には、ハッシュタグが付けられた画像とコメントを、WebAPIを通じてAR空間内のスクリーンに自動的に配置することが可能である。この機能は、投稿された画像はAmazon S3のクラウドストレージに保存し、その画像URLとコメントをGoogleスプレッドシートで管理する仕組みで実装した。これらのデータは、Google Apps ScriptのWebAPIを介してSTYLY mobileに送信され、AR空間内の適切な位置に自動的に展開される。②AR空間内でのユーザーインタラクション機能として、スマートフォン上で検出されるタッチ座標を取得し、その位置に存在するSTYLYシーン内のオブジェクトを特定する機能を実装した。これにより、オブジェクトへのタップやスワイプといったユーザー操作をトリガーとして、シーンの演出や表示内容を動的に更新することが可能となり、ユーザーの入力に応じたリアルタイムな反応を実現している。

本プロジェクトでは、3D都市モデルを、①STYLY studio上で都市を再現し、ロケーションベースのXRコンテンツを直感的に制作可能とする3Dマップ、②STYLY mobileでのXRコンテンツ鑑賞時における、建築物や地形との前後関係を表現するためのオクルージョンマスクとして活用している。3D都市モデルは、大容量データの処理によりWebブラウザやモバイル端末での描画に制約があり、特に広域エリアではGPU負荷によるレンダリングの遅延が課題となっていた。これを解決するため、本プロジェクトでは、データの軽量化と最適化を行い、GPU負荷を削減しながらスムーズな描画を可能にする手法を採用した。具体的には、UnityのプラグインであるPLATEAU SDK for Unityを使用し、3D都市モデル(建築物LOD2、建築物LOD3)をPLATEAU SDKでOBJに変換し、Unityにインポートした後、対象外エリアを削減することでデータ容量を最適化した。さらに、Mesh Bakerライブラリを用いて複数のテクスチャを統合することでレンダリング負荷を大幅に軽減し、Webブラウザやモバイル端末上でも快適に操作できる環境を実現した。データ容量が最適化された3D都市モデルデータは、UnityのプラグインであるSTYLY Plugin for Unityを利用してSTYLY Serverにアップロードし、都市テンプレートとして活用した。この手法により、大規模な都市データがAR体験者用スマートフォン(iPhone 12 Pro)上でもスムーズに動作し、快適なユーザー体験を提供できるようになった。今回は、金沢市と広島市、大阪市の3都市で都市テンプレートを新規作成した。特に、金沢市では、LOD3 を活用してランドマークである鼓門を精細に表現しつつも、前述の軽量化を行うことでレンダリング処理の負荷を軽減している。これにより、スムーズな取り込みと快適な操作性を実現し、効率的なコンテンツ制作を可能とする基盤を構築した。

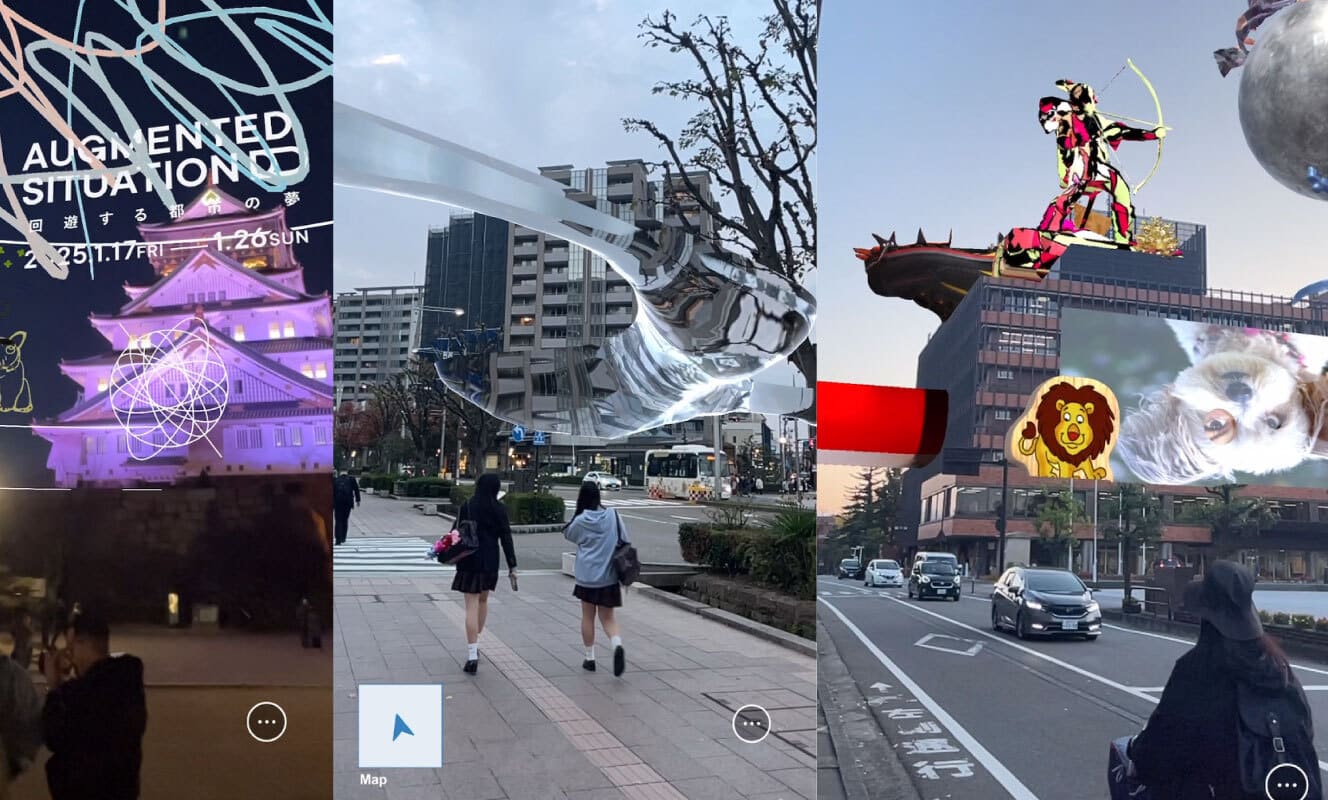

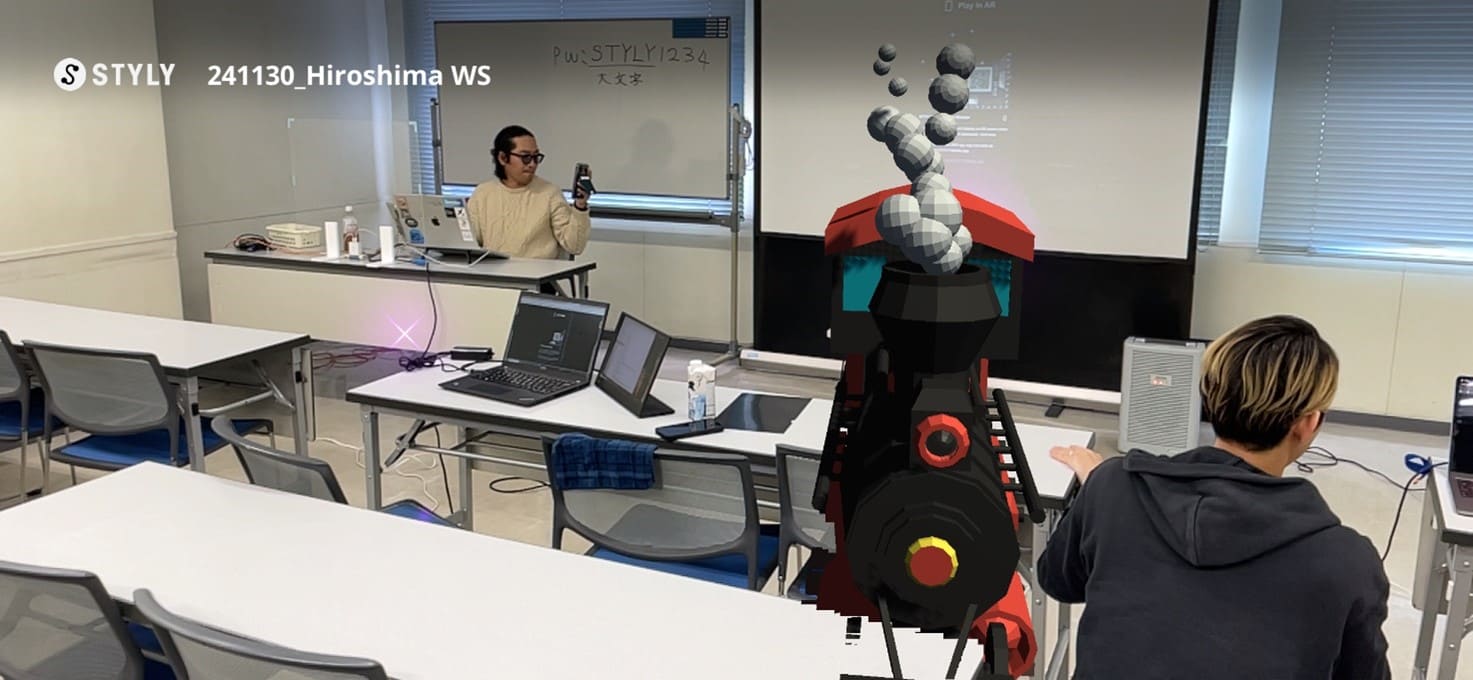

本システムの有用性検証は、展覧会鑑賞者、ワークショップ参加者、自治体、事業者へのアンケート調査を通じて実施した。展覧会は、金沢市・広島市・大阪市で都市回遊型展覧会「AUGMENTED SITUATION D」として開催し、総勢15名の作家(デジタルアーティスト、建築家、アニメーター、彫刻家等)が参加した。都市テンプレートを活用してコンテンツを都市の様々なスポットに配置することで、参加者がイベントを楽しみながら都市を自然と回遊することを狙うものである。かつて存在した市内の水路をXR技術で可視化する作品や、地元キュレーターと連携しアートスペースを紹介するXRガイド作品が展開され、展覧会鑑賞者に都市空間の歴史的・文化的な側面への新たな視点を提供した。市民参加型ワークショップは、4都市で開催し、総勢52名が参加した。親子向けとクリエイター向けにXRコンテンツ制作体験を実施し、ワークショップで作成した作品も展覧会で公開された。

検証で得られたデータ・結果・課題

有用性検証として、3つのアンケートを実施した。①金沢、広島、大阪、東京の計4都市におけるワークショップ参加者である小学生以上の親子と高校生以上のクリエイターを対象に、制作環境の操作性と今後のXR活用意欲、地域への関心度向上に関する評価を行った。②都市回遊型展覧会の鑑賞者を対象に、同様のイベントが開催された際の再訪意向や都市の回遊効果に関する評価を行った。③XRイベントを開催する立場である地方公共団体・事業者を対象に、従来手法と比較したコスト削減効果や導入・運用における課題等に関する評価を行った。

①市民参加型ワークショップ(各都市2回、計8回)に参加した親子とクリエイターにアンケート調査を実施した結果、制作環境の操作性については、高い評価(5段階評価中4以上)が52%であった。プラス寄りの評価を得ているが、課題として、スペックの低いPCでは操作が不可能であることやUIが英語表記のみであることなどが考えられ、多様な端末での安定した表示品質の確保やXR制作が未経験の人に対しても親切なUIへの改善が求められる。また、今後のXR活用意向については高い評価が88%であり、「身近な街に表示できて、親近感が湧いた」との意見も寄せられた。さらに、制作活動による地域への関心度の変化については、高い評価が80%であり、「大阪城付近のビル群に注目した事はなかったが、ARの背景として眺める事で逆に景色としての存在感が立ち上がってきた」「地域を自分色に変えている感じで楽しかった」との意見が寄せられ、3D 都市モデルを活用した本システムを利用することで、都市と融合するコンテンツを手軽に体験することができ、地域への関心度向上に効果があることがわかった。

②都市回遊型展覧会(金沢・広島・大阪)の鑑賞者にアンケート調査を実施した結果、満足度は高い評価(5段階評価で4以上)が91%であった。また、同様のイベントが他の地域で実施された場合の再訪意向は、高い評価が66%であった。さらに、XRコンテンツを通じて、地域の新しい魅力を発見できたか、については78%が「できた」と回答し、「住んでいるが、普段行かないところに行けてよかった」との意見が寄せられた。これらの結果から、本システムがアート体験を通じた都市の新しい魅力発見に効果的であることを示している。一方で、単一都市内の回遊性は得られるものの、複数都市間の回遊性は再訪意向が7割以下にとどまり、イベント間に何らかの連続性を持たせる仕組みの構築が必要であることが明らかになった。

③都市回遊型展覧会の協力者である西日本旅客鉄道株式会社と地方公共団体の担当者にアンケート調査を実施した。本システム導入による従来比でのコスト削減効果について、コンテンツ制作費とシステム開発費に関しては80%、保守メンテナンスに関しては40%の割合で効果があると回答があった。システムの導入時に感じる課題について、庁内/社内調整に関しては100%、地域関係者との調整に関しては40%、技術理解に関しては10%の割合で課題を感じると回答があった。また、システム運用時の課題について、集客に関しては100%、問い合わせ対応に関しては20%、トラブル対応に関しては20%の割合で課題を感じると回答があった。これらの結果は、本システムがコンテンツ制作やシステム開発といった側面での効率化やコスト削減に貢献する一方、組織間調整や集客といった人的活動に関わる課題は依然として残存することを示している。そのため、今後は主催者向けに集客力のあるイベント設計や組織間調整の方法を調査し、ノウハウをまとめたマニュアルを用意するなど、効果的なイベント実施手法の確立が必要であることが分かった。

参加ユーザーからのコメント

【ワークショップ】

・もっと難しい技術だと思っていが、いい意味でハードルが下がり日常使い出来そうだなと思った。

・思ったより簡単に見れると知って楽しかった、色々なARを作っていきたい。

・イベント参加後も継続して出来るのが良いと思った。

・創造性が刺激される、もっと対応エリアを広くして頂けるとより楽しい。

・地域を自分色に変えている感じで楽しかった。

・身近な街に表示できて、親近感が湧いた。

・大阪城付近のビル群に注目した事はなかったが、ARの背景として眺める事で逆に景色としての存在感が立ち上がってきた。

・アプリを使って見ることができたり、ブラウザ上でAR等の作成ができたりすることは多くの人が体験するきっかけになるし、思っていたより簡単に扱えることを知る機会となると感じた。

・パソコンのスペックがあまりよくないので、今後使えるか不明。

【展覧会】

<参加者>

・会場が市全域に広がっていたことで、さまざまな場所を巡ることができ、良い運動になった。普段訪れないエリアを回るきっかけにもなり、街を新たな視点で楽しむことができたのは大きな収穫である。

・週末しか参加できなかったため、開催期間がもう少し長ければ、さらに多くのスポットを楽しめたと感じた。

・広いエリアを効率よく回るためには、ツアーやガイド付きのプログラムがあると便利であると思われる。

<開催側(地方公共団体)>

・過去の歴史をその土地で体験できる展示が魅力的だと感じた。特に、その場所の出来事や背景をARで視覚化することで、歴史を「見る」だけでなく「感じる」体験として楽しめる仕掛けに期待したい。

・都市というスケールにARが組み込まれることで、まるで映画のように「想像力でまちをハックする」感覚をリアルタイムで体験できた。映画で見るようなインパクトある表現が、街そのものを舞台に繰り広げられるのは非常に刺激的だった。

・エンタメや観光、歴史に特化した展示も見てみたいと感じた。それぞれのテーマに振り切った演出や企画があることで、より深く楽しめるだけでなく、新たな視点で街の魅力を発見できる可能性が広がると感じた。

<開催側(事業者)>

・今までに体験、経験したことのないことができたので、非常に良かった。

・XRを活用したイベント展開は、プラットフォームや制作に大幅なコストがかかることが障壁と考えていたが、今回のPLATEAUのプロジェクトにおいては、そうしたコストがかからないことで参画障壁が大幅に下がり、気軽に参加できた。

・こうしたイベント開催に必要なリソースが一定あると、今回はリソースの限られる事業者の支社部門等でも展開できたことが大変ありがたかった。

・気軽に水平展開できることは、次のユースケース拡大につながるため、こうしたスキームでの企画があれば、ぜひ次も広域展開できるよう、XR未開拓のエリアへの進出を検討したい。

今後の展望

本プロジェクトで開発した3D都市モデル活用型XRコンテンツ開発プラットフォームにより、XRコンテンツを用いたイベント開催時の技術面のコストを削減することができた。また、専門知識を持たない市民から専門的なクリエイターまで、誰でもXRコンテンツ制作の主体となることができる環境を構築したことで、市民主体でのまちのにぎわい創出の可能性も示唆された。さらに、都市テンプレートの活用により、利用者側のシステム開発が大幅に簡略化されることで、イベント開催に関するハードルの低下による持続性も高まったと想定される。

一方、プラットフォームの他都市への展開に向けてはいくつかの改善点が明らかになった。技術面では、多様な端末での安定した表示品質の確保や、より直感的な制作環境の整備が求められる。運用面では、開催側の組織間調整や集客といった課題を解決するための効果的なイベントの設計やノウハウを確立する必要がある。

今後はこれらの課題を解決し、より容易かつ持続的にXRコンテンツ制作やイベント設計を行うことができる環境を構築する。そして、市民も主体となって、地域特性を活かした多様なXRコンテンツを生み出していくことで、観光業の促進や地域への関心度向上、地域活性化に貢献する。