太陽光発電のポテンシャル推計及び反射シミュレーション v3.0

| 実施事業者 | アジア航測株式会社 |

|---|---|

| 実施場所 | 石川県加賀市 / 大阪府大阪市 |

| 実施期間 | 2024年11月〜2025年1月 |

都市スケールで簡易に実行可能な、太陽光発電のポテンシャル推計及び反射シミュレーションシステムを開発。地方公共団体の施策検討を支援し、カーボンニュートラルの実現に寄与する。

本プロジェクトの概要

地球温暖化の防止のため、太陽光発電設備の導入は有効な手段の1つだと考えられている。地方公共団体は、太陽光発電設備の導入促進のための支援施策を実施するほか、自ら太陽光発電設備を設置することもあるが、地方公共団体職員自らが簡易にシミュレーションを行い、都市スケールでの施策検討や効果予測に活用できる環境は整備されていない。

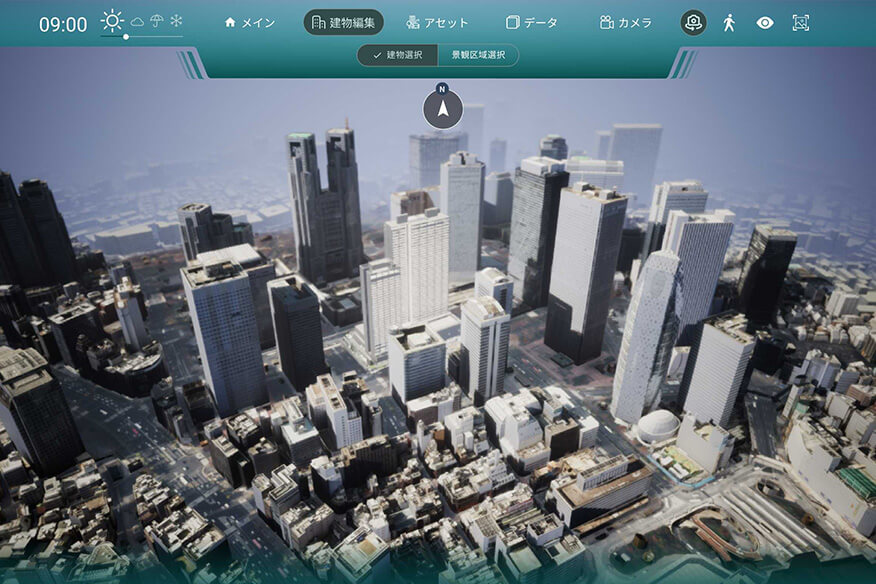

本プロジェクトでは、2022年度の「カーボンニュートラル推進支援システム」を基盤として、空地への太陽光パネル設置を想定した日射量や発電ポテンシャル推計機能、反射シミュレーション機能を追加実装する。さらに、本システムの利便性向上のためにUI/UXを刷新し、行政職員が容易に利用可能なシステムとして社会実装を目指す。

実現したい価値・目指す世界

近年、世界的に地球温暖化対策が喫緊の課題とされており、太陽光発電を含む再生エネルギー活用の重要性が高まっている。2021年6月に国・地方脱炭素実現会議によって策定された「地域脱炭素ロードマップ」では、地域内の再エネポテンシャルを最大限活用した再エネ発電設備の導入を進めるため、3D都市モデルを用いたシミュレーションによる手法も提示されている。しかし、発電ポテンシャルの高精度な推計には専門知識を必要とすることや入力データの入手などのハードルがあり、行政職員が自らシミュレーションを実施し施策検討に利用できる環境にない。また、空地を活用した太陽光発電設備の設置が増加する一方、土砂災害リスクの高いエリアや景観を損なうエリアに太陽光パネルが設置され、問題視されている事例も散見される。

行政職員の施策検討での利用を想定したシステムとして、2022年度には太陽光発電量ポテンシャル推計や対象施設の抽出を行うシステム「カーボンニュートラル施策推進支援システム」を開発し、オープンソースソフトウェアとして公開した。3D都市モデルを利用することで都市から建築物1棟までマルチスケールに対応した高精度な日射量推計及び発電ポテンシャル推計が可能であることが確認できた一方で、解析時間の長さやユーザビリティの面での課題も挙がった。

本プロジェクトでは、2022年度に開発したシステムを基盤に、空地を対象としたシミュレーション機能を追加開発するほか、可照時間などの入力ファイルの取得から出力データの利活用までのユーザビリティ向上のため、マウス操作による対象エリアの選択機能の実装やパラメータ設定方法の改良など、システムのUI/UXを改善する。また、日射量推計や発電ポテンシャル推計、反射シミュレーションといった解析のほか、災害リスクや景観規制情報に基づいた太陽光パネル設置の適地判定機能、発電量の集計機能を提供する。開発するシステムはオープンソースソフトウェアとして公開することで、だれでも手軽に日射量や発電ポテンシャルのシミュレーションが可能な環境を構築する。

本システムの出力結果は、脱炭素施策推進のためのロードマップや計画策定、太陽光発電の促進エリア選定、将来の土地利用の在り方の検討など、具体的な政策立案のエビデンスや資料作成に活用可能であり、本システムの社会実装を進めることで太陽光発電設備の効果的な導入を促進し、カーボンニュートラルの実現へ寄与する。

検証や実証に用いた方法・データ・技術・機材

本プロジェクトでは、2022年度の「カーボンニュートラル推進支援システム」で開発したシステムを基盤に、土地面を対象としたシミュレーション機能の追加実装を行った。また、2022年度の開発システムに対して挙げられた課題であった、解析時間の短縮については解析対象期間の指定(年間、指定月、指定日、夏至、冬至)により対応し、直感的な操作については地図上での解析対象エリアの指定やシミュレーション条件設定画面の再整理など、GUIの改善により対応した。なお、GUIの開発言語は、操作性の向上に向けて柔軟にUIを作成できる「C#」、シミュレーション機能の開発言語は解析の高速化が期待できる「C++」を用いた。地理空間情報の処理には、シェープファイル読み込みライブラリ「shapelib」、地図表示には「OpenLayers」を利用し実装した。

本システムを構成する、①発電ポテンシャル推計機能、②反射シミュレーション機能、③適地判定・集計機能それぞれについて概要を以下に記載する。

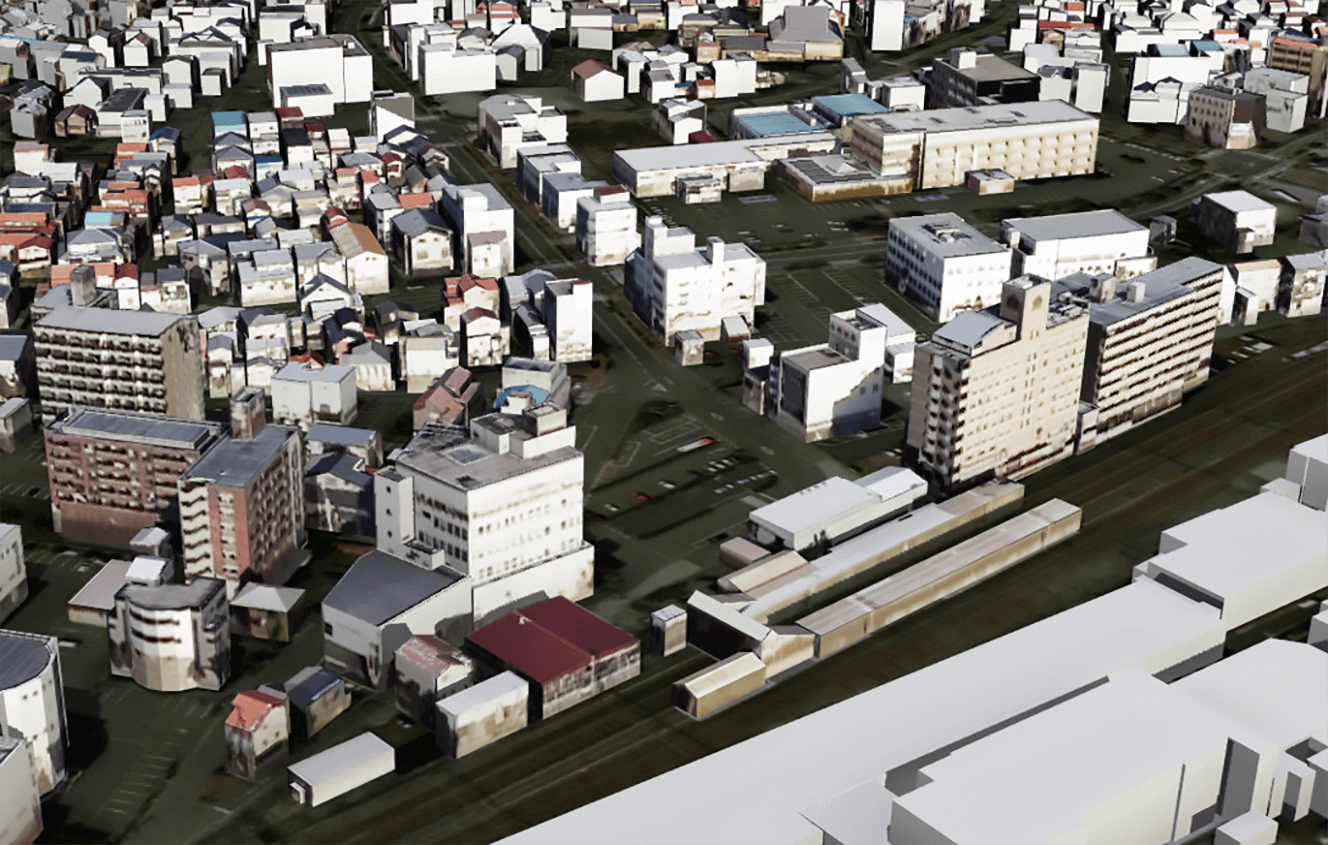

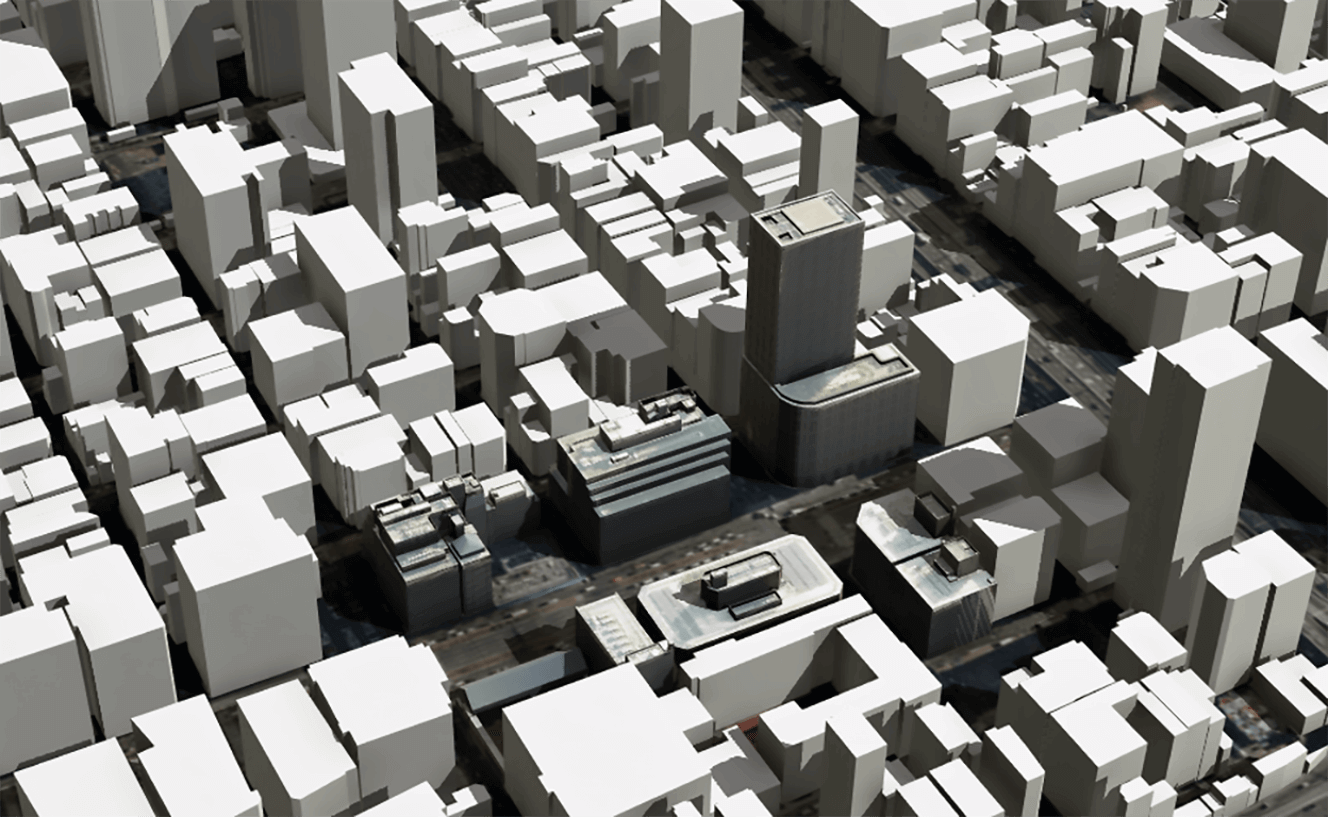

①発電ポテンシャル推計機能は、太陽光パネルの設置対象とした範囲における年間日射量・発電量を推計する機能である。地方公共団体職員でも容易に利用できるよう、建築物モデル、地形モデル、道路モデルの3D都市モデル(CityGML形式)のほか、月毎の可照時間(国立天文台 こよみの計算)、月毎の平均日照時間(気象庁)といったオープンデータのみで解析可能としている。

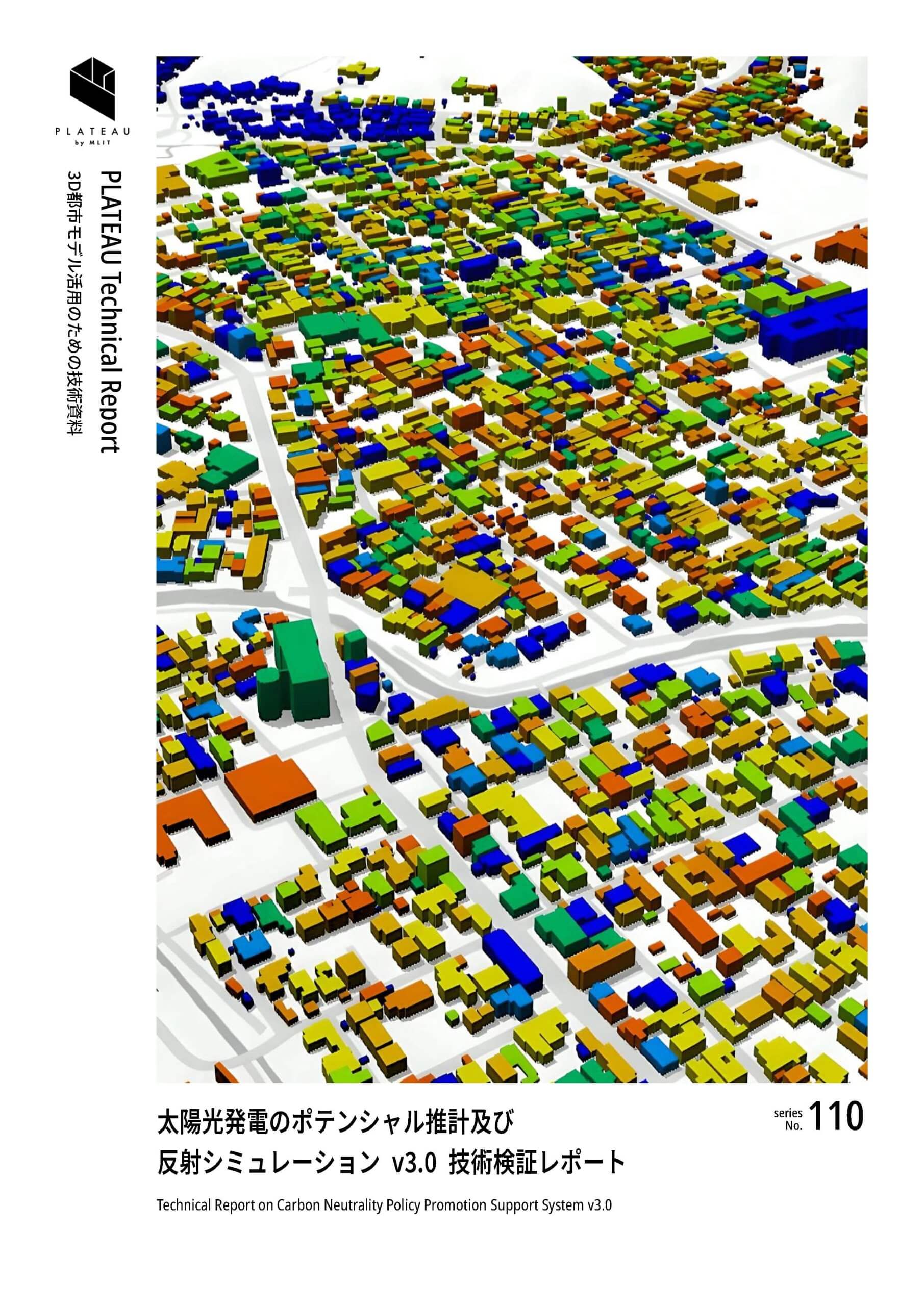

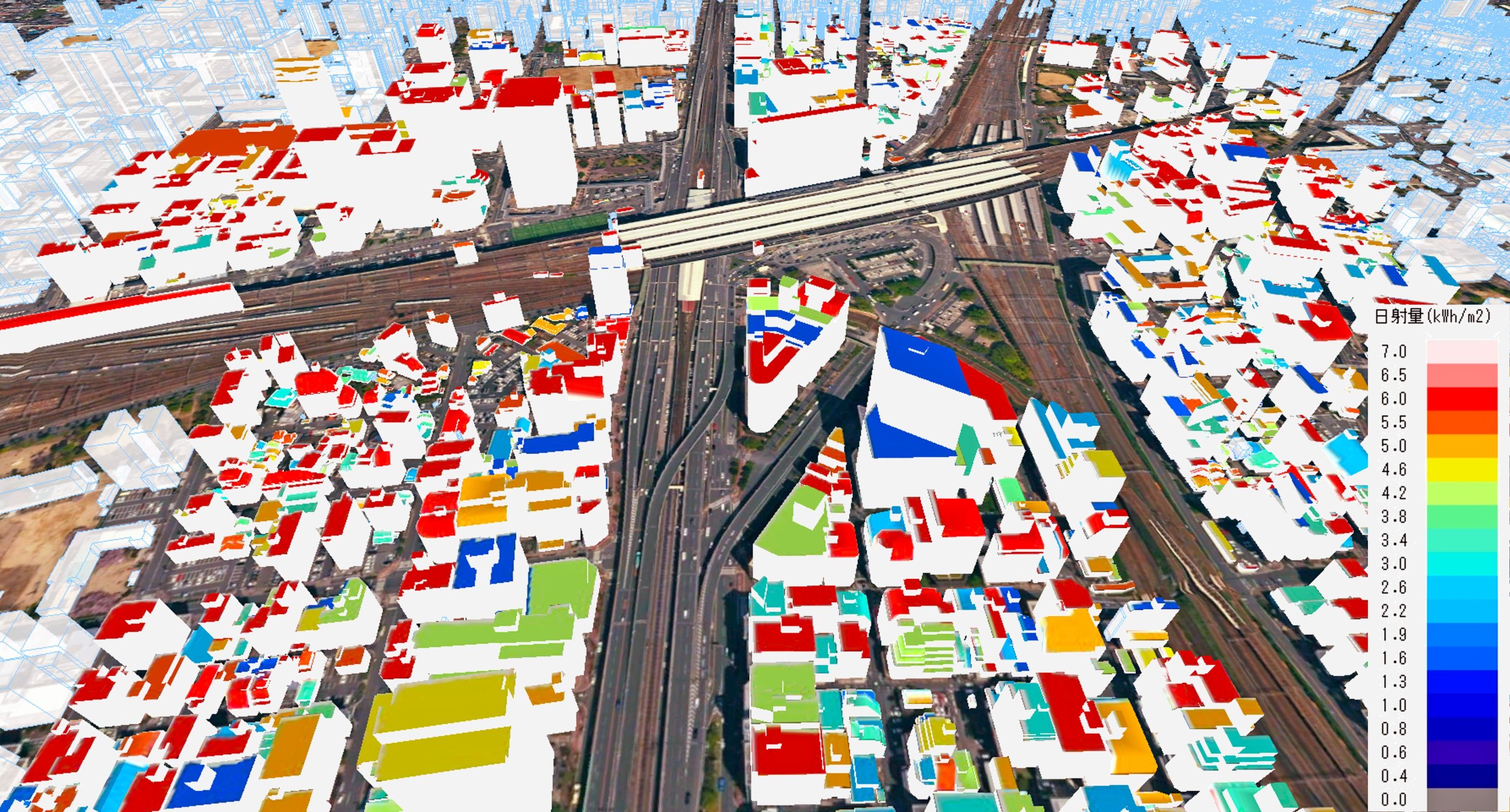

本プロジェクトでは、2022年度のシステムでは建築物モデルの屋根面に限られていた解析対象に土地面を追加した。推計においては、建築物モデルから抽出した1m×1mメッシュを屋根面として、地形モデルから建築物モデルと道路モデルを除いた領域から抽出した5m×5mメッシュを土地面として利用する。推計アルゴリズムは既存システムと同様の構成を採用しており、Bouguer、Berlageの公式や「日射量の測定と傾斜面日射量の算定法」(金山公夫・馬場弘1984年)から、1時間毎の直達日射量、散乱日射量、反射日射量を算出する。これらの日射量をJIS C 8907「太陽光発電システムの発電電力推定方法」(2005年)の計算式に適用することで屋根面・土地面単位での発電量推定を行っている。日射量や発電量の推計結果は、CSVファイルやメッシュごとに色分けした位置情報付きの画像、屋根面ごとに色分けしたテクスチャや日射量、発電量の拡張属性を付与したCityGMLファイル(建築物モデル)として出力する。

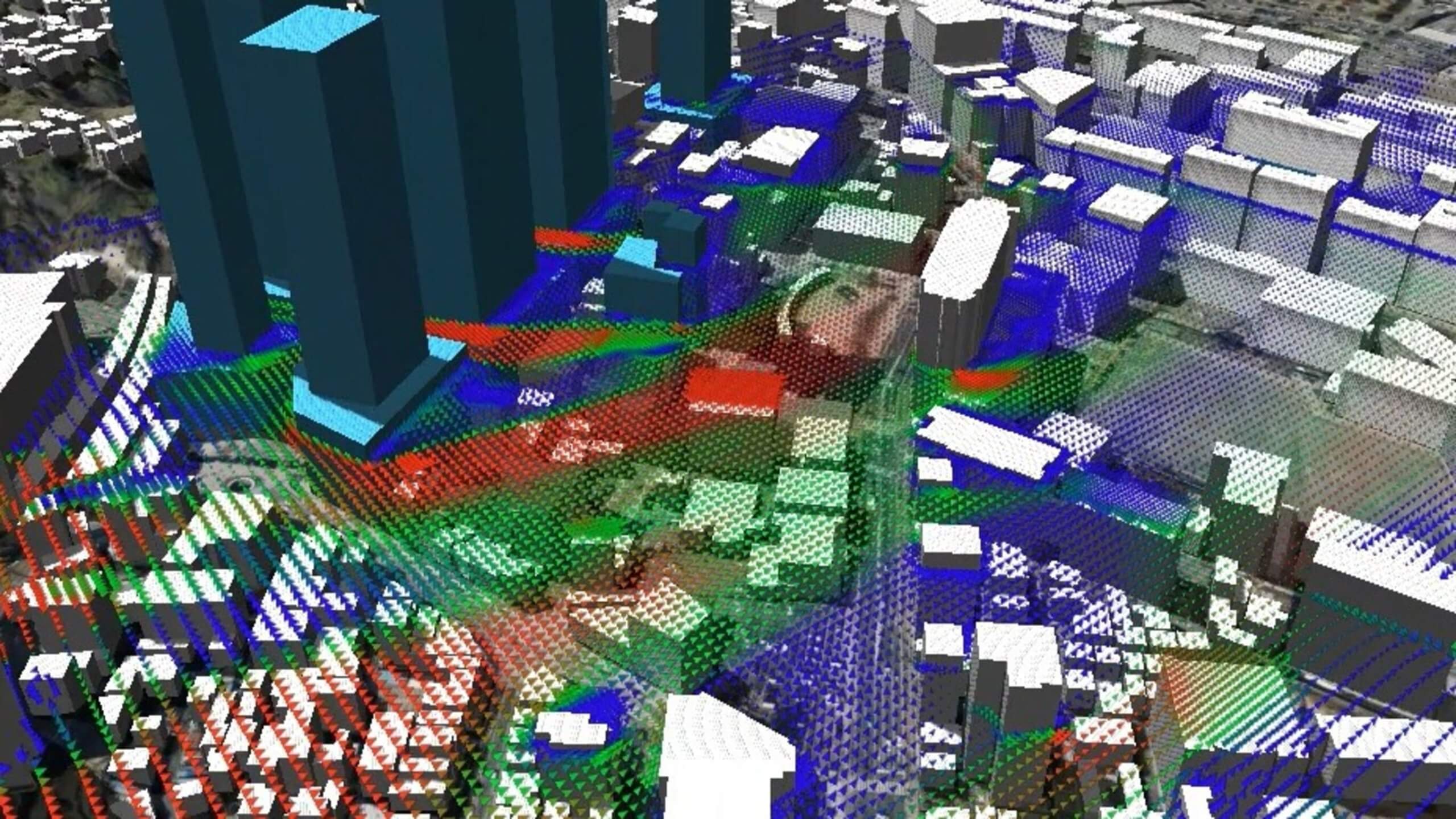

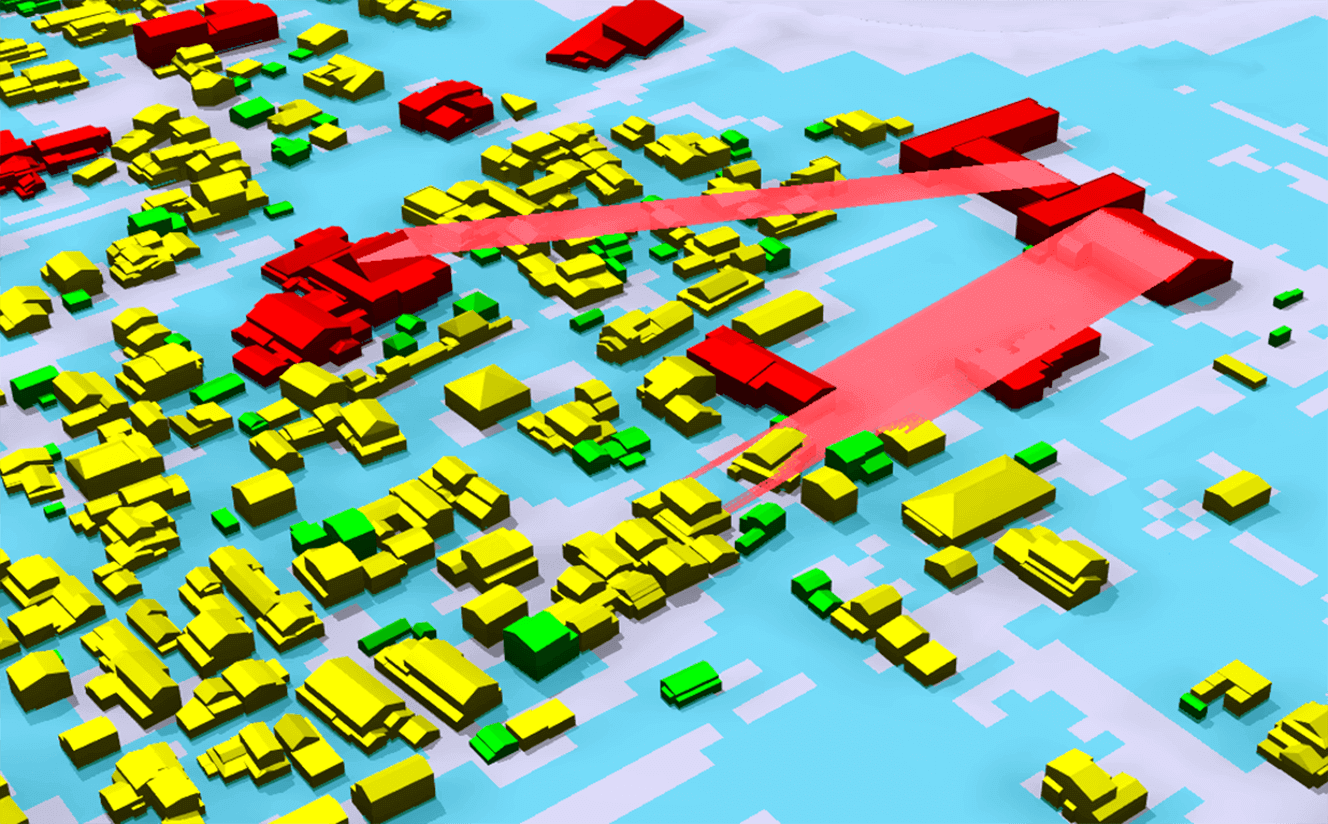

②反射シミュレーション機能は、設置した太陽光パネルによって引き起こされる光害の発生箇所・時間を推計する機能である。本機能においても屋根面だけでなく土地面に太陽光パネルを設置したケースの解析を可能としており、「太陽光発電における光害検討の簡易化手法について」(2020年、近畿地方整備局)のアルゴリズムを利用し、解析対象の屋根面及び土地面に太陽光が当たったときの反射光ベクトルを求め、周辺建築物への到達状況を判定する。光害発生時間の算出は、屋根面及び土地面による反射光が他の建築物に到達した時刻を抽出し、建築物単位の光害発生時間を集計するようにした。解析結果は、反射元の建築物(屋根面)及び土地面による反射光ベクトル、反射先の建築物、光害発生時間を記載したCSVファイルとして出力する。

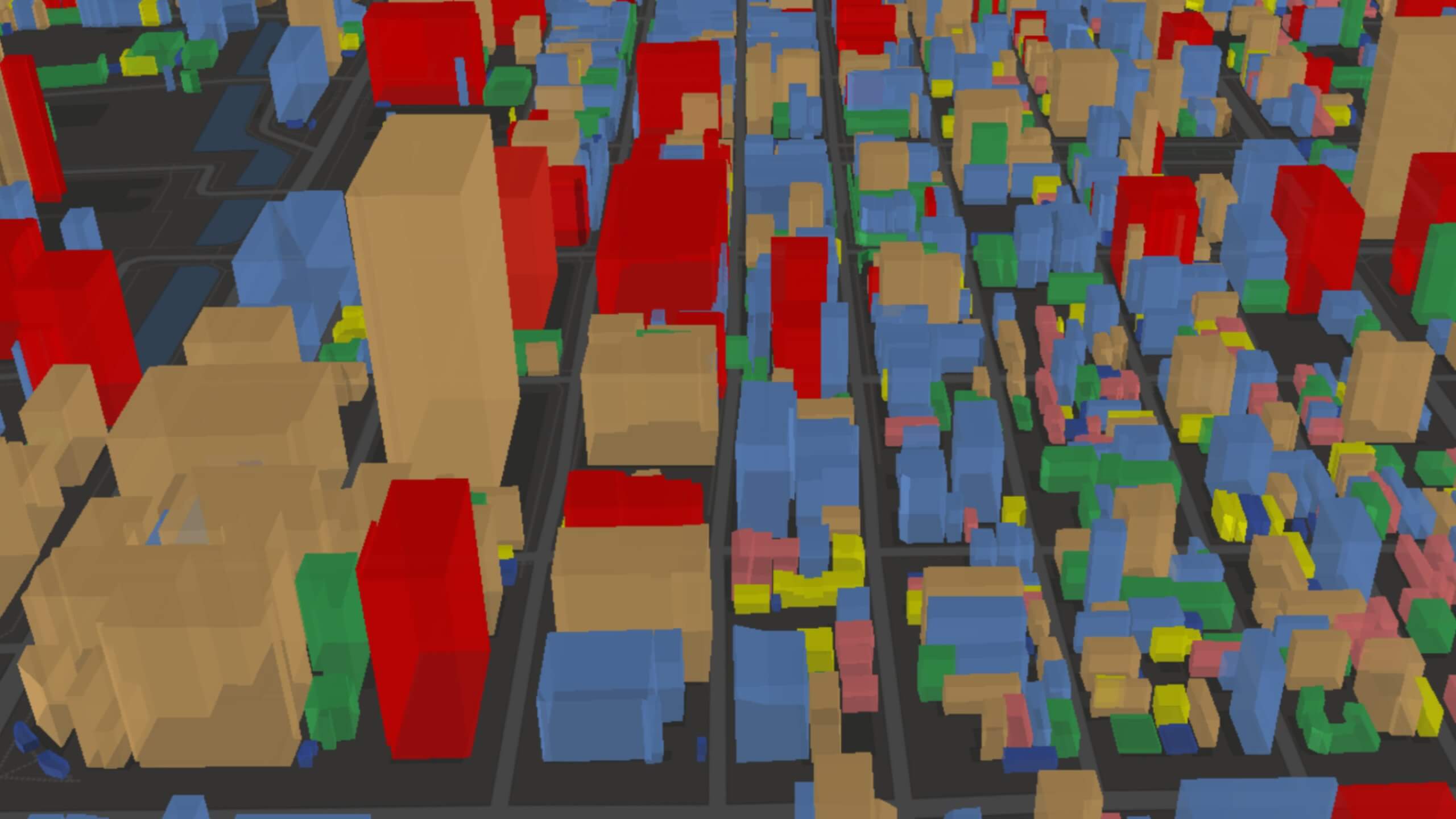

③適地判定・集計機能は、①発電ポテンシャル推計機能の解析結果を入力データとして、建築物や土地面ごとに太陽光パネルの設置優先度を付与する機能と各推計結果を集計する機能である。太陽光パネルの設置優先度は、日射量や建物構造、災害リスク、地方公共団体が設定した制限区域などの情報を基に、減点方式で判定する。判定結果は、建築物や土地面ごとの優先度を記載したCSVファイル、優先度に応じて色分けした位置情報付きの画像データとして出力する。

本システムの検証として、NEDOの日射量データや実測発電量との比較による精度検証と、石川県加賀市と大阪府大阪市でのトライアル運用を経たアンケート調査・ヒアリングによる有用性検証を実施した。

検証で得られたデータ・結果・課題

本システムの解析精度の検証は、①NEDOの日射量データベースから算出した屋根面及び土地面ごとの1m²あたりの年間予測日射量の比較と②屋根面の単位面積当たりの発電量推計と実測発電量との比較により実施した。その結果、本システムの解析結果は①NEDOの日射量データベースから算出した値における寡照年と多照年の範囲内に収まり、平均年との差は概ね±5%、最大でも±10%程度であった。また、②本システムによる屋根面の発電量推計値と実際に屋根面に設置された太陽光パネルの実測発電量との差が4%~12%に収まることを確認した。以上の結果から、本システムの解析結果は、行政におけるポテンシャル調査等への利用に支障ない程度の精度を有していると考えられる。

そのほか非機能要件の検証として、過年度システムから追加実装した月単位・日単位の解析処理に関して、処理時間の確認を行った。結果としては、加賀市の約3km2における屋根面のポテンシャル推計にかかる時間が、1年の場合は約13時間、1月の場合は約1.5時間、1日の場合は約10分で完了した。日単位であれば短時間で広域な発電ポテンシャルの推計が可能となり、地方公共団体の施策検討業務の効率化に繋がる結果となったと考えられる。

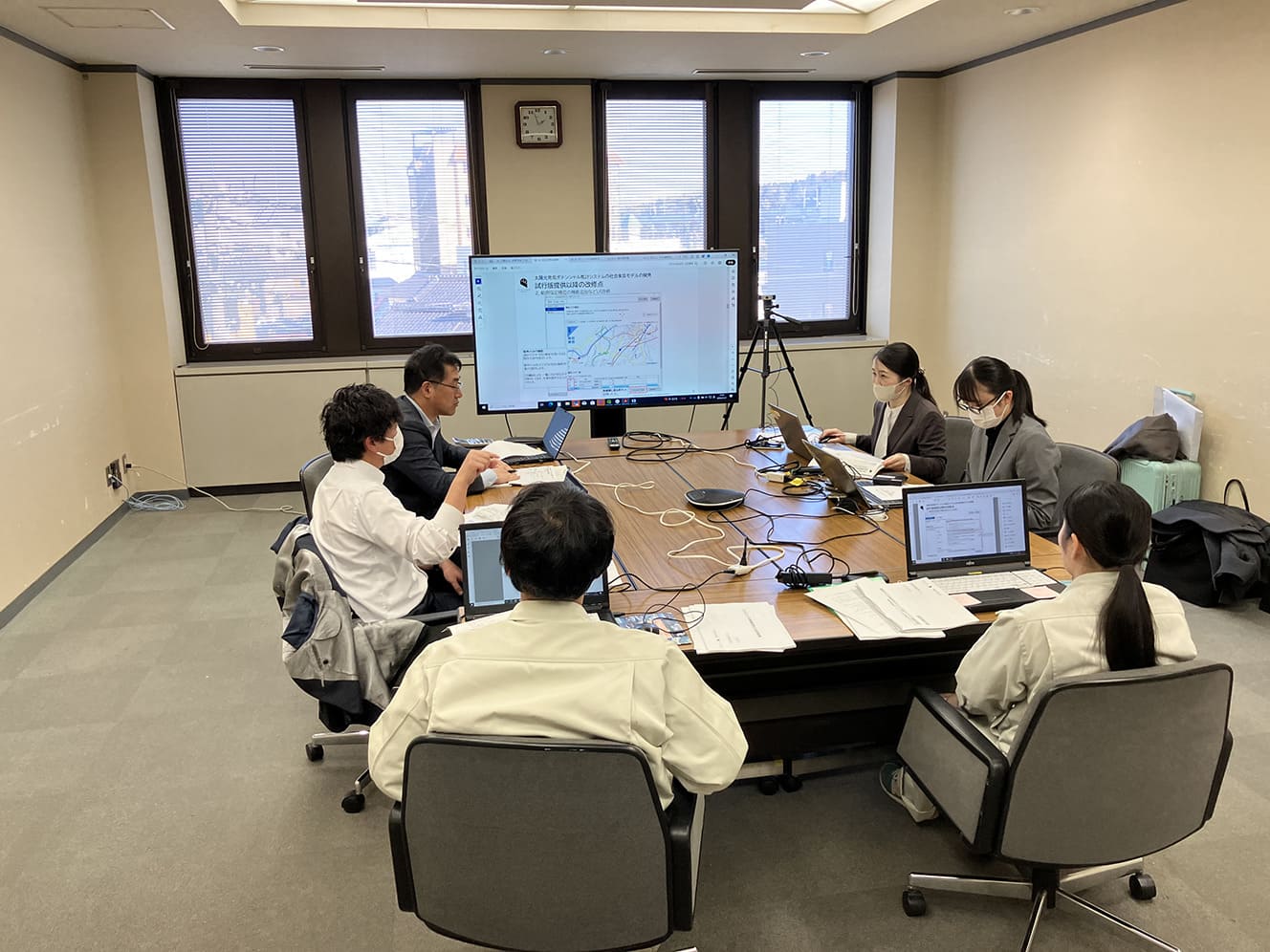

本システムの有用性検証は、地方公共団体職員を対象としたシステムのトライアル運用と、トライアル運用を経たヒアリング及びアンケートにより実施した。トライアル期間は2024年11月から2025年1月の約2か月間とし、石川県加賀市役所環境課及び都市計画課の職員4名、大阪府大阪市役所環境局の職員2名に、データ分析や政策立案のための情報収集などの実務を想定したシステム利用を依頼した。ヒアリング及びアンケート調査は、施策検討業務の効率化、解析結果活用による合意形成の促進の2点について実施した。

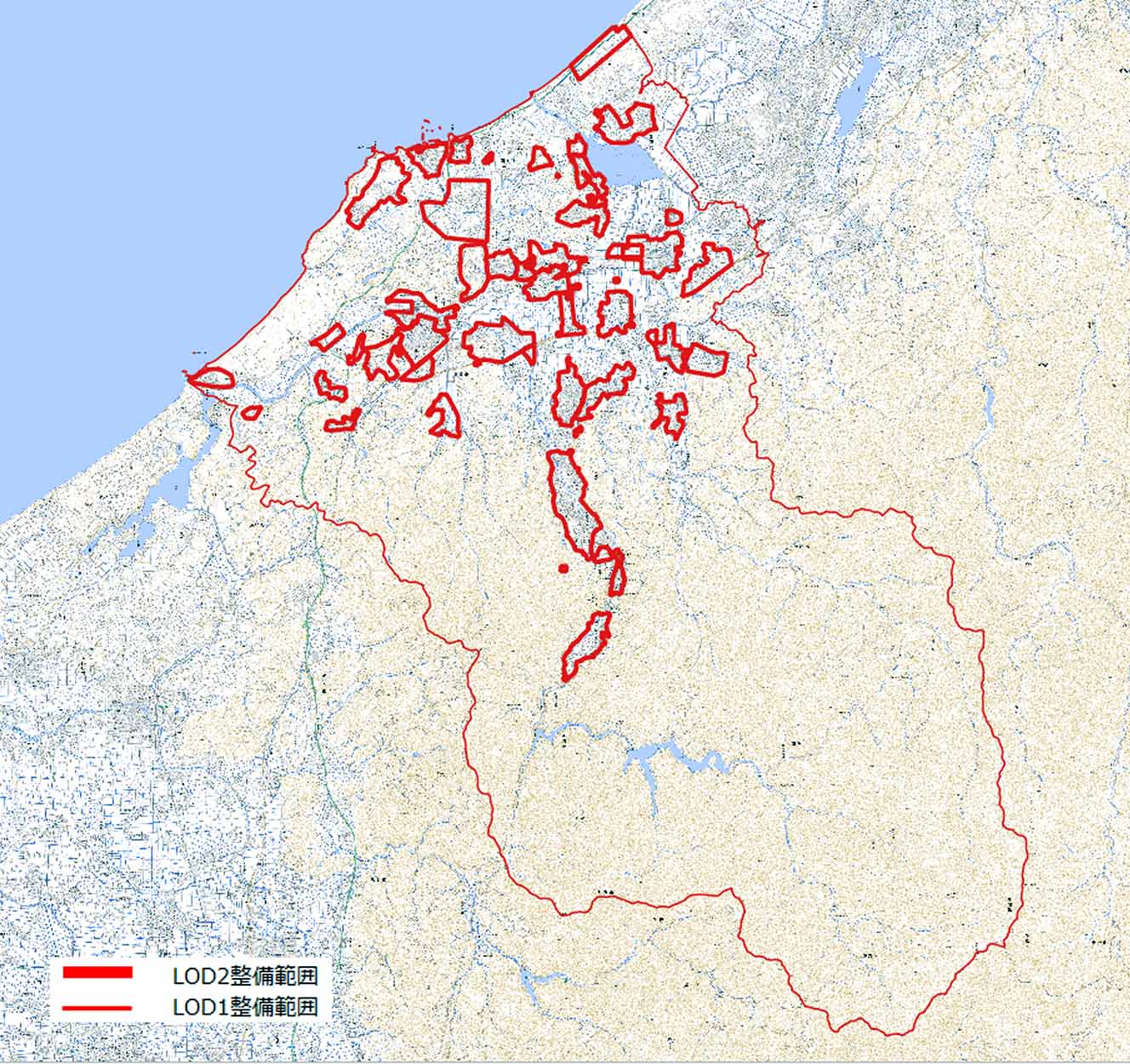

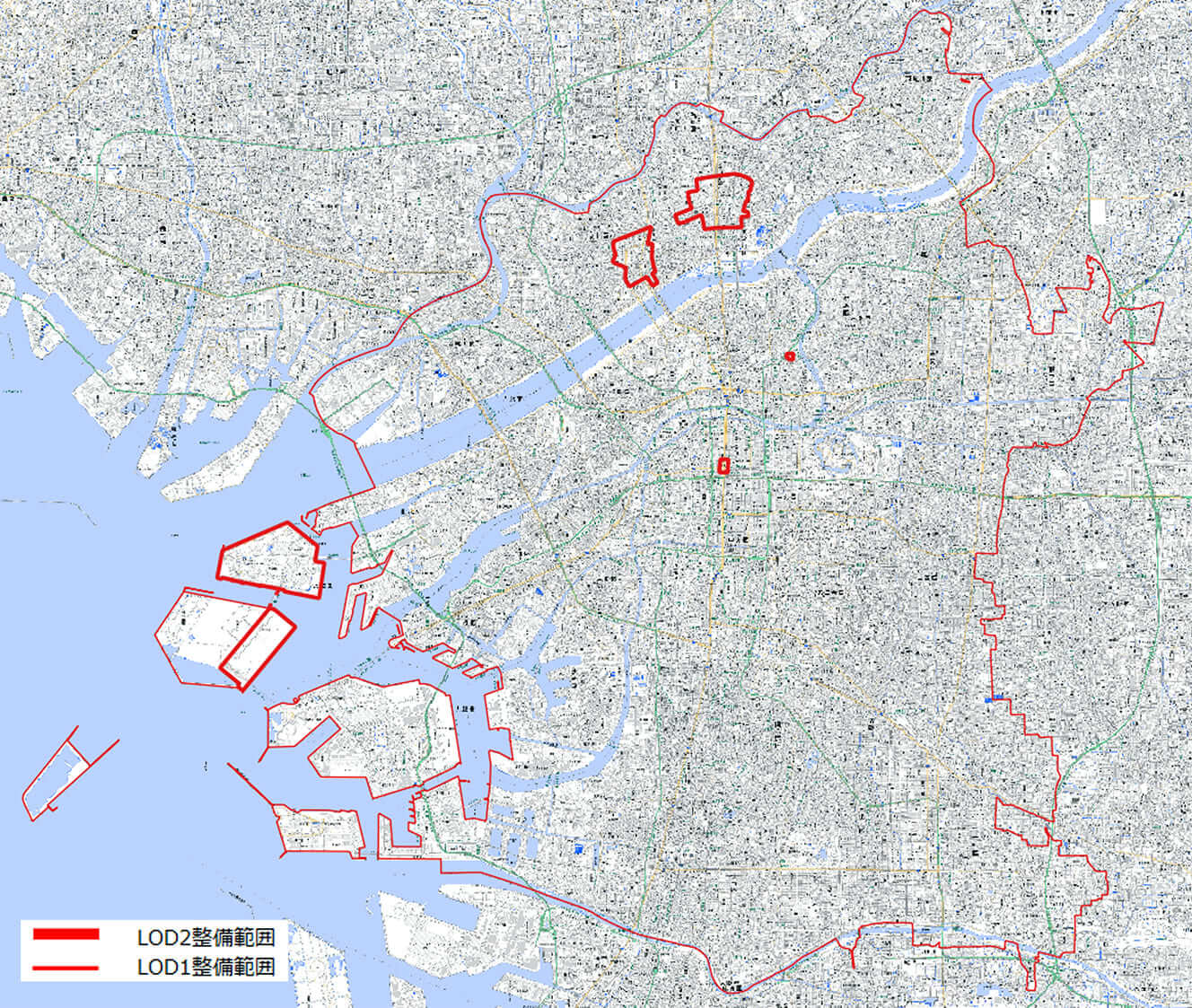

施策検討業務の効率化に関して、「操作が直感的か、画面(UI)は使いやすいか」は、「使いやすい」と回答した対象者が40%に留まった。2022年度の開発システム利用者であった加賀市役所職員からは、エリア指定機能の追加や必須で入力する項目が少なくなったことで操作がしやすくなったとの意見が得られた。一方で、実用化に向けた課題として、解析範囲の選択時に建築物モデルLOD2の整備範囲が分かりにくいことや解析結果の活用に別途GISソフトウェアが必要となる点、ベースマップと合わせて出力されてないために解析結果の画像の位置が分かりにくい点などが指摘され、引き続き改善が必要であることが明らかになった。

また、解析結果活用による合意形成の促進に関して、「シミュレーション結果は合意形成等(住民説明資料等)に利用できるか(一般の人にも分かりやすい結果の表現となっているか)」は、全てのヒアリング対象者が「利用できる」と回答しており、シミュレーション結果が、合意形成や資料作成等に有用であることがわかった。さらに、地方公共団体職員のヒアリングで、本システムの太陽光パネル設置適地判定機能では、洪水浸水リスクや土砂災害リスクも加味されていることから、災害時にも安定的かつ効率的に運用可能な太陽光発電を活用した非常用電源設備の配置検討にも有効活用できるなど、単純なカーボンニュートラル化の支援に留まらない活用可能性の広がりが示された。一方で、建築物モデルLOD2が未整備の地域では本システムが利用できず、市全域を対象とした施策検討がしづらいため、LOD1のみが整備された地域でもシミュレーションをできるようにしてほしい、との意見があった。こうした声が挙がるのは、大阪市などの都市部では建築物の屋上に多くの設置物が存在するため、LOD2以上のデータを用いても正確なパネル設置可能面積の算出が困難であることにもよる。精度は若干低下するものの、建物全体の面積に対して一定の比率を設定し、設置可能面積を推計する手法であれば、LOD1でも解析が可能になる。

以上から、本システムにより得られる解析結果は庁内及び住民との合意形成だけでなく、災害時の再エネ利用も含む施策検討に有効であることが確認できた。一方で、LOD1のみが整備された地域でも解析可能とする機能拡張やより明瞭なGUIの設計、GISソフトウェアに依存せずに解析結果を活用できるような機能の整備によるユーザビリティの向上が重要であることが明らかとなった。

参加ユーザーからのコメント

・2022年度のシステムと比較すると、解析地の矩形選択ができるようになっており、操作しやすいと感じた。

・GISソフトを別途使う必要があり、本システム単体での利用が限られる。

・範囲選択の地図がウィンドウを最大化しても横長に表示されるので、画面レイアウトを工夫して欲しい。

・QGISでの作業のために、解析結果の画像内に凡例も付けて欲しい。

・防災面での政策検討に利用することは有意義である。

今後の展望

本プロジェクトを通じて、本システムが当初想定していた脱炭素施策の促進区域の検討や住民との合意形成に加え、災害時の再エネ利用検討など、当初想定以上の活用可能性を持つことが明らかになった。

一方で、ユーザビリティに関しては課題が残る形となった。これらは業務の効率化だけでなく、本システムをより多くの地方公共団体に展開するうえでの障壁ともなるため、改善を進める必要がある。

これらの改善により、本システムを地方公共団体における汎用的な脱炭素施策の立案支援ツールへと発展させ、災害リスクや周辺環境への配慮を両立した効果的な太陽光発電設備の導入を促進し、カーボンニュートラルの実現に貢献する。

さらに、災害時の再エネ活用検討など新たなニーズへの対応を強化することで、地方公共団体職員による本システムの利用シーンの拡大を目指す。