大規模イベントの輸送計画策定に向けた人流シミュレータの開発

| 実施事業者 | 株式会社フォーラムエイト |

|---|---|

| 実施協力 | 横浜市役所/相模鉄道株式会社/株式会社相鉄アーバンクリエイツ/公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会 |

| 実施場所 | 神奈川県横浜市瀬谷区 |

| 実施期間 | 2025年5月〜10月 |

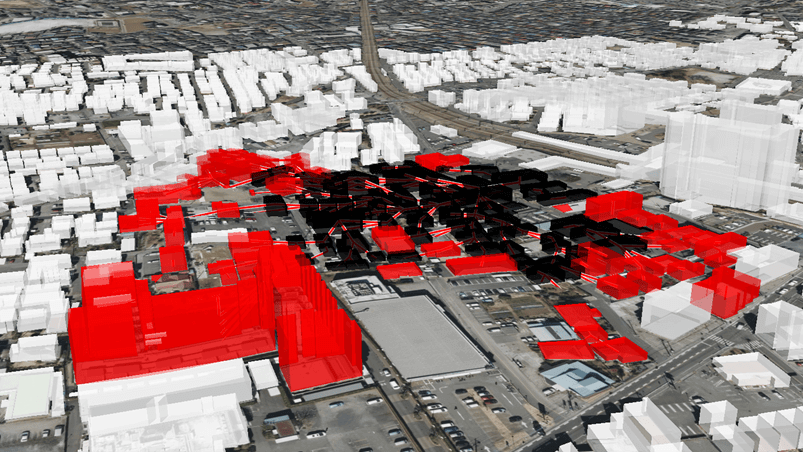

大規模イベントにおける輸送計画の策定を支援する人流シミュレータを開発。 3D都市モデルを活用し、歩行者の移動環境を立体的に再現することで、混雑の要因を精緻に分析し、実効性の高い計画策定を支援する。

本プロジェクトの概要

大規模イベント開催時には、会場周辺における人流・交通の集中による安全リスク等の混雑の影響が懸念される。そのため、輸送計画と混雑緩和策の事前検討が重要である。一方で、輸送計画の検討段階では、複数シナリオの検証が必要となるため、専門事業者への委託によるコストや期間の面で制約が生じることが多い。さらに、運営団体や自治体が自身で検証できるツールは限られている。また、検証地のモデル生成に外部委託が必要なことに加え、人流・交通の両面から十分なパラメータ設定ができるツールは少ないことから、コストを投じても実状を十分に再現できない課題が残る。

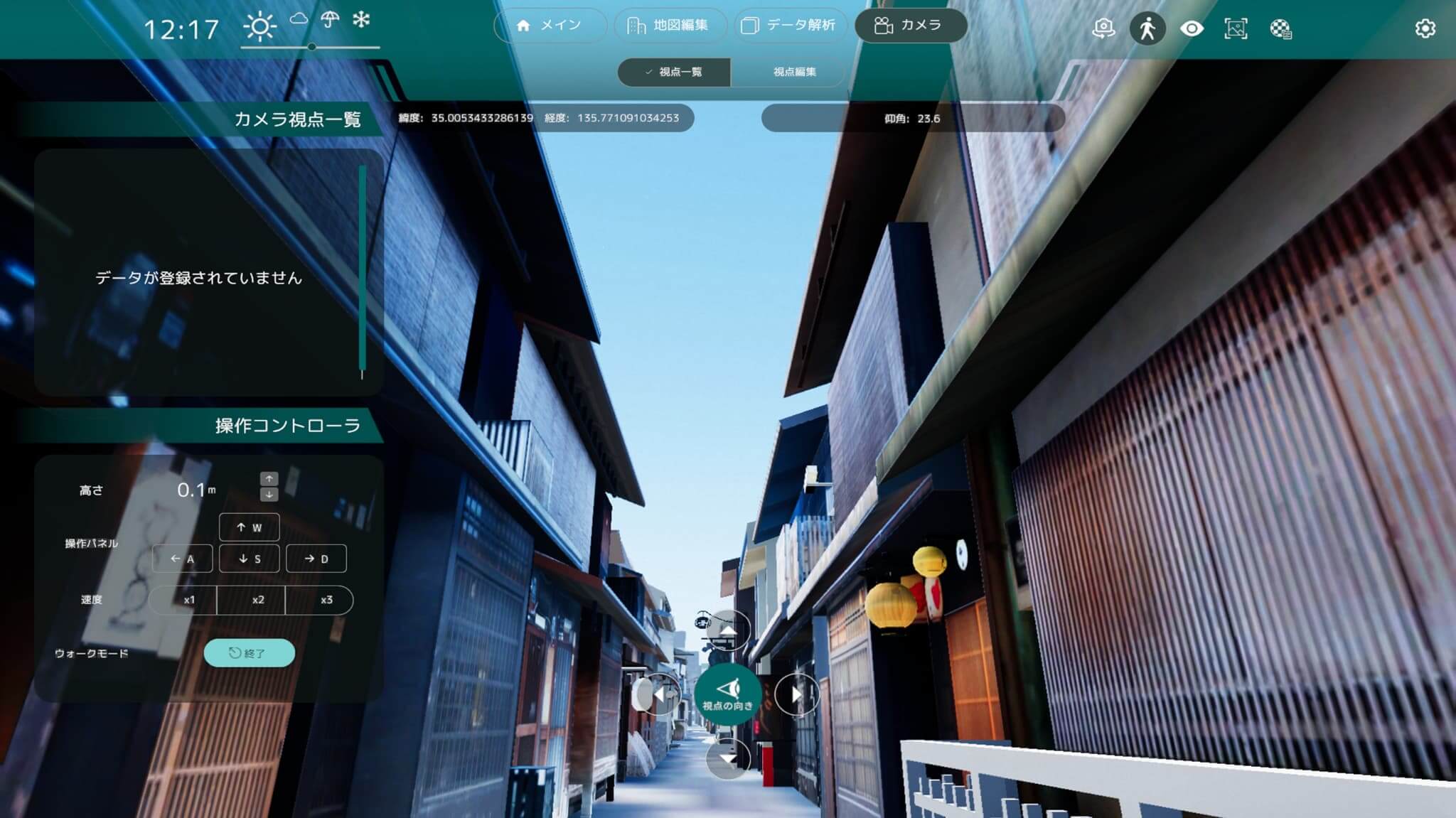

こうした状況を踏まえて、本プロジェクトでは2024年度に開発した「汎用的な人流シミュレーションシステム」を基盤として追加開発を実施する。駅舎内外を含む3D都市モデルの取り込みによる検証地のモデル自動生成機能に加え、人流・交通のパラメータ設定に基づく再現性の高いシミュレーション実行機能を実装。輸送計画の検討における有用性を検証するとともに、人流や混雑状況を3次元構造で可視化することによる関係者間での合意形成の促進も含めて、社会実装の可能性を検証する。

実現したい価値・目指す世界

大規模イベントの開催に際しては、公共交通機関から会場に至る導線上での混雑が大きな課題となり、来場者の満足度低下のみならず、地域全体の安全・安心を損なう恐れがある。このため、輸送計画等の事前検討は、開催準備の中でも極めて重要な要素として位置付けられる。

こうした計画立案においては、現状の交通状況を的確に把握するとともに、イベント時における人流・交通の変化を事前に再現・分析することが不可欠である。しかし、実際の計画段階では、来場者数の推計が難しいほか、公共交通機関の臨時運行ダイヤの調整が未確定である場合が多く、複数シナリオを想定した柔軟な検討が求められる。

一般的にはこのような大規模イベントに対する分析を専門事業者に委託することが通例ではあるが、複数パターンを検証する場合には、コストや検討期間が膨大になることが懸念される。また、計画の検討者が自ら検証を行う場合も、利用可能なツールは限定的である。既存ツールでは開催地域ごとに3Dモデルを新規構築する必要があることや、人流パラメータだけでなく、運行ダイヤや待機列設定といった交通系パラメータを統合的に扱うことは難しく、利用のハードルが高いのが現状である。

本プロジェクトでは、2024年度に開発した「汎用的な人流シミュレーションシステム」を基盤として、都市の3次元構造を考慮したシミュレーション環境を構築し、シミュレーション結果を用いた輸送計画の精度向上と社会実装の可能性を検証する。2024年度のシステムでは、人流に関する施策検討のための基本機能として、異なる形式の人流データを国際標準規格MF-JSON(Moving Feature JSON)形式に変換する機能、人流シミュレーション機能(歩行者の速度・目的地・衝突半径等の設定や地形・歩行エリア・天候・人流密度等の設定のもとにシミュレーションする機能)、人流可視化機能、解析結果の可視化・データ出力機能等を有している。これらの機能をもとに大規模人流シミュレーションのニーズに即した追加機能を実装することで、短期間、低コストでの検証を実現する。

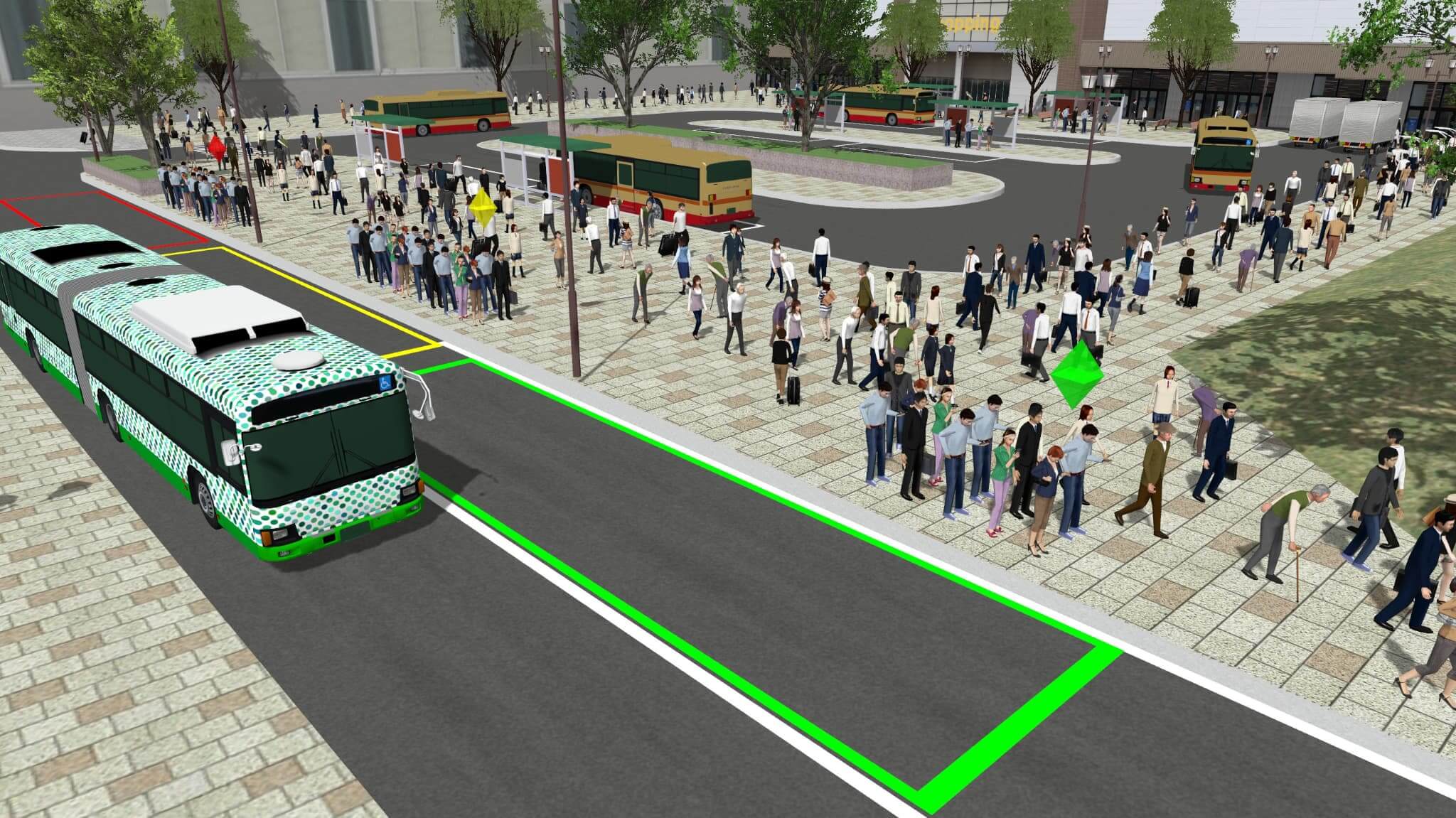

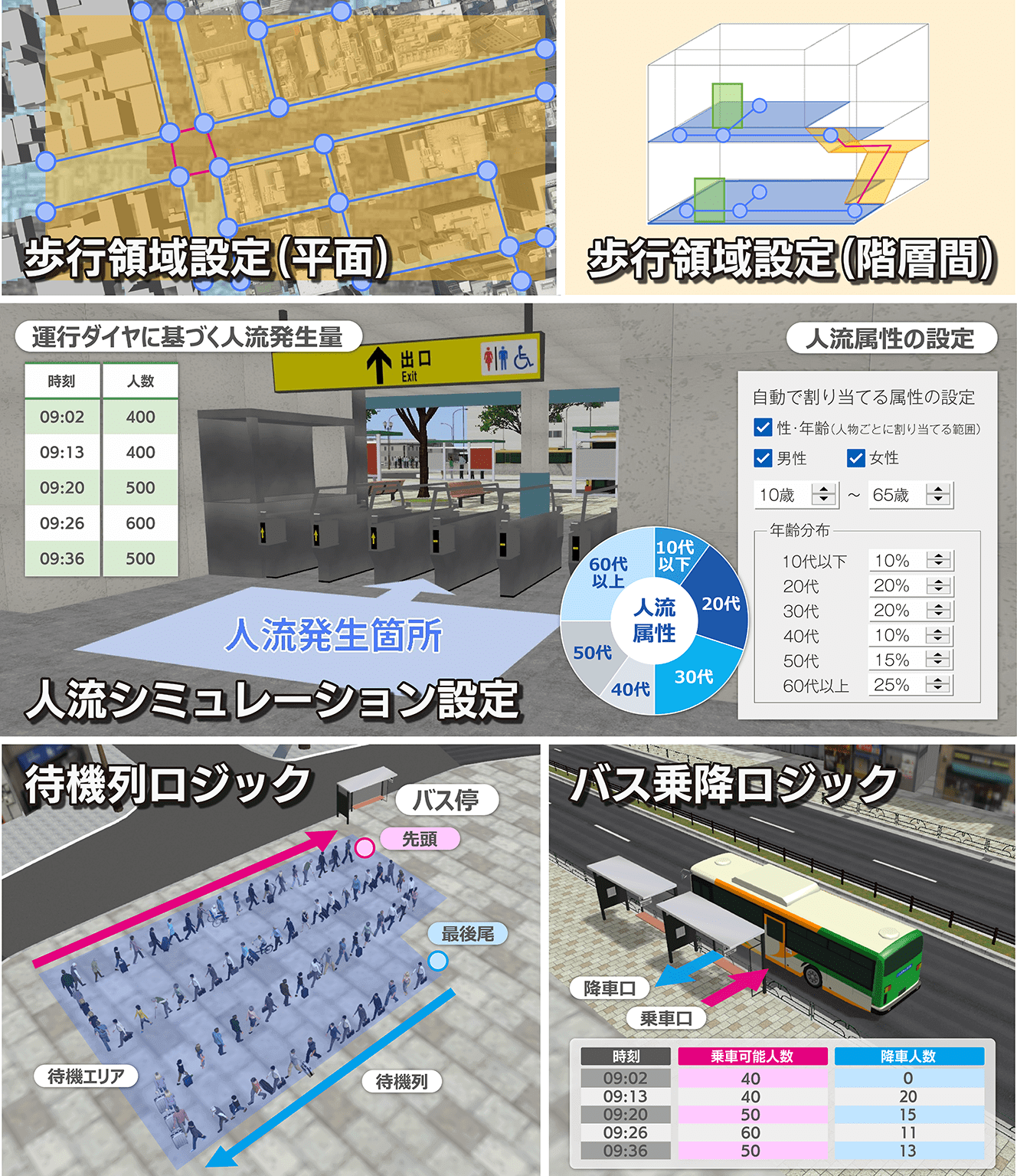

イベントの輸送計画検討では、実状に即した再現性の高いシミュレーション実行が求められており、再現性を高めるために、大きく区分して3つの要素が存在する。①駅舎内外や階段・広場を含めた3次元の検証環境における精度の高さ、②公共交通機関の運行ダイヤ等の交通観点でのパラメータ設定の豊富さ、③歩行者の属性情報に応じた行動特性における設定の柔軟さ、が対象である。今年度は、上述の①②③に対応する機能として、3次元構造を考慮した歩行エリアの設定機能、歩行者の属性・行動パターンに関する設定機能、バス停や公共交通に関する待機行動・運行ダイヤ連携機能、を重点開発する。

①に対応する機能では、都市空間の3次元構造(改札・階段・通路・エレベーター等)を自動生成することで、検証環境の再現に時間を要することなく検証に着手可能となると共に、詳細な構造を再現することで、より現実に即した立体的な人の動きと、それに伴う混雑要因の分析を実現する。

②の機能では、公共交通機関等の臨時運行ダイヤ、運行ダイヤごとの乗降者数、バス停での待機列の形状の設定を通じて、様々なシナリオでのシミュレーション実行を可能にする。これにより、待機スペース設置や歩行への誘導策、シャトルバスの臨時便導入や運行ダイヤ調整といった実施策の検討を支援する。

③の機能では、歩行者の属性情報に応じた、より現実に即した行動特性の再現を可能にする。例えば、「半径(歩行者の専有空間)」のパラメータを調整することで、雨天時に傘をさした歩行者や、車いす、ベビーカー、大きな旅行鞄を持つ来場者など、平常時よりも広いパーソナルスペースを必要とする人々の状況をシミュレーションに反映できる。同様に、「改札通過時間」や「乗降時間」のパラメータを属性ごとに個別に設定することで、これらの人々が改札の通過やバスの乗降に時間を要する状況を再現する。さらに、「経路選択傾向」を設定することで、高齢者や車いす利用者が階段を避けてエレベーターやスロープへ向かうといった、属性に応じた最適なルートを選択する行動もシミュレート可能となる。これらの柔軟な属性設定により、多様な人々が混在する大規模イベント特有の人流の動向を、よりリアリティがある形で再現・分析することができる。

本プロジェクトを通じて新規機能を実装することで、再現性の高い人流シミュレーションを実現する。さらに、来場者の移動経路や交通負荷を視覚的に明示することで、関係者間での合意形成の円滑化や住民説明での理解度向上にも寄与することが可能。

イベント運営団体・地方公共団体による調整や意思決定を支援して、大規模イベント時に来訪者と地域住民が快適に過ごせる環境の実現を目指す。加えて、3D都市モデルを活用した交通ネットワークや都市構造の可視化、データに基づく効率的な施策立案を可能にすることで、防災・都市開発・観光施策など幅広い分野での利活用促進を目指す。

検証や実証に用いた方法・データ・技術・機材

本プロジェクトでは、イベントの輸送計画策定を支援する人流シミュレータの開発を行う。本システムは過年度開発の「人流シミュレーション実行機能」に加えて、「3D都市モデルを利用しての検証環境の自動生成機能」と「人流・交通に関する豊富なパラメータ設定機能」を中心に構成されている。これらの機能により、様々なイベントにおいて、利用者の求めるシナリオ数・再現度でのシミュレーション実行を可能にする。

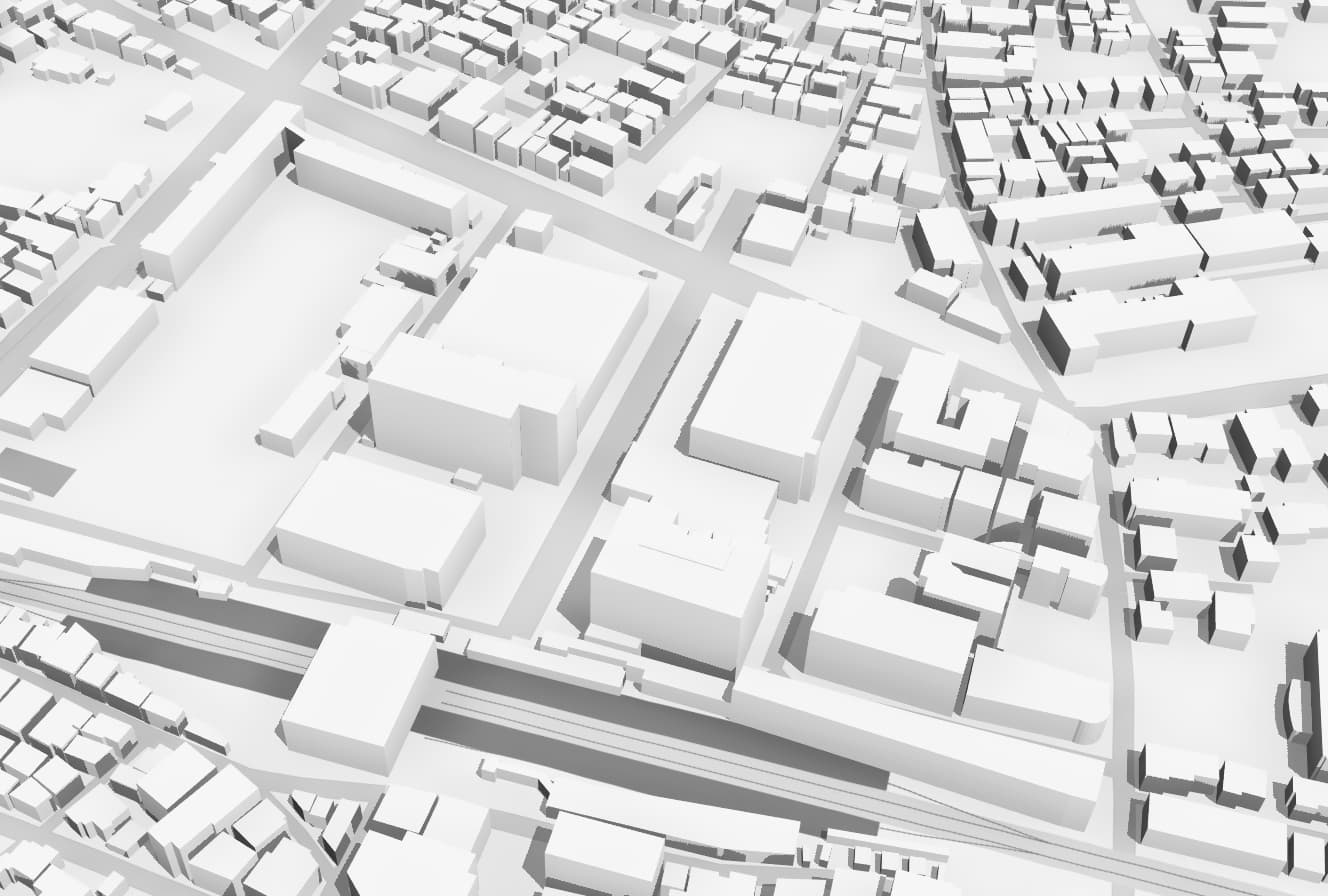

3D都市モデルの利用に関する2024年度からの更新点は、より詳細なLODの地物情報を基に屋内外を横断した人流シミュレーションの実行が可能となった点である。具体的には、建築物モデル(LOD4)が持つ屋内のフロア、階段、扉、柱、スロープといった建築物のパーツ単位の3次元情報と、道路モデル(LOD3)が持つ屋外の歩道の植栽や段差などの詳細な形状情報を統合する。なお、道路モデルと同じ仕様のモデル(広場モデル等)についても、同様に歩行領域が自動抽出されるが、本文書上は道路モデル(LOD3)としてまとめて記載する。これにより、これまで分断されがちだった屋内外の歩行空間をシームレスに接続し、現実に極めて近い3次元の仮想空間を構築する。

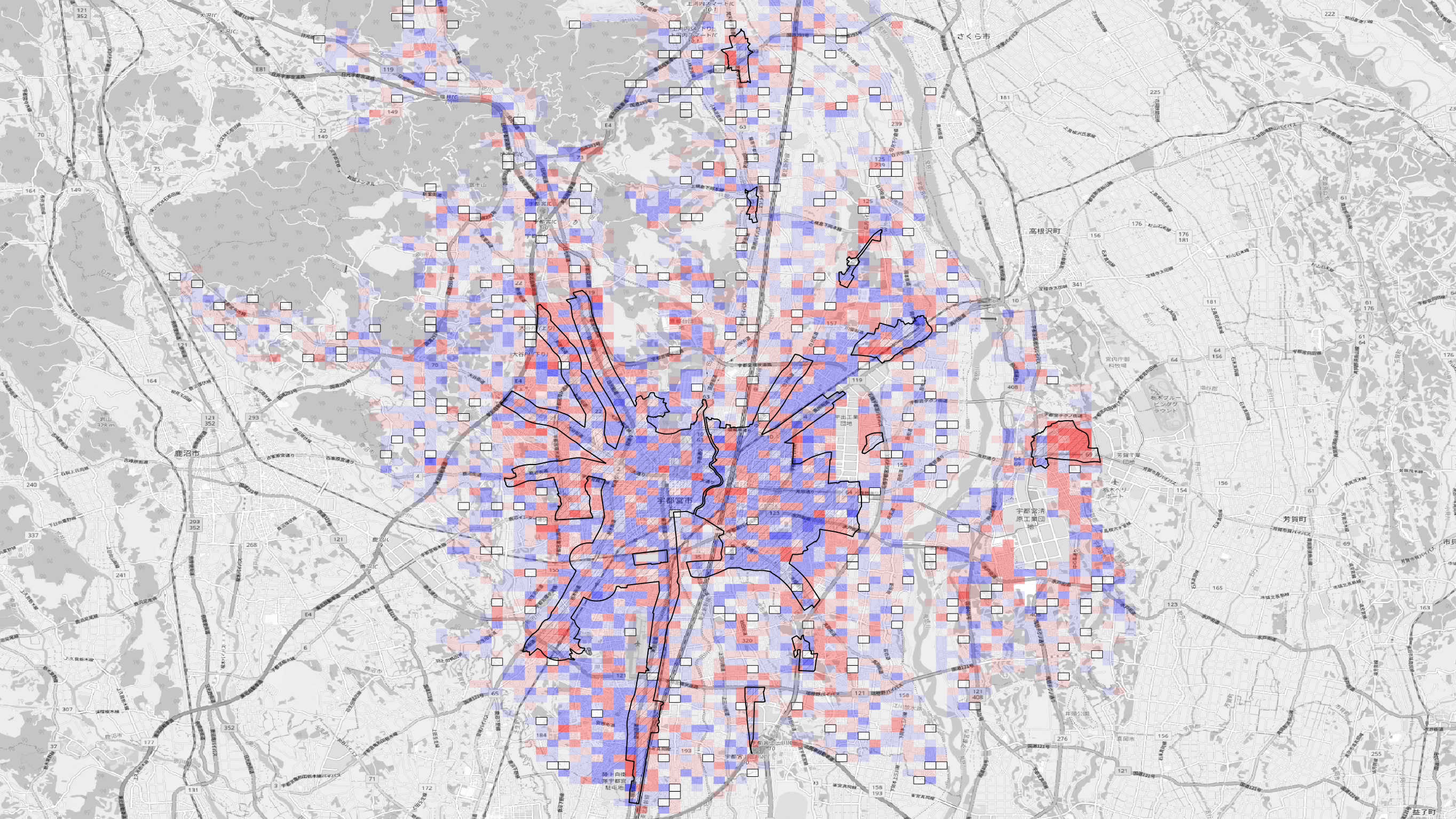

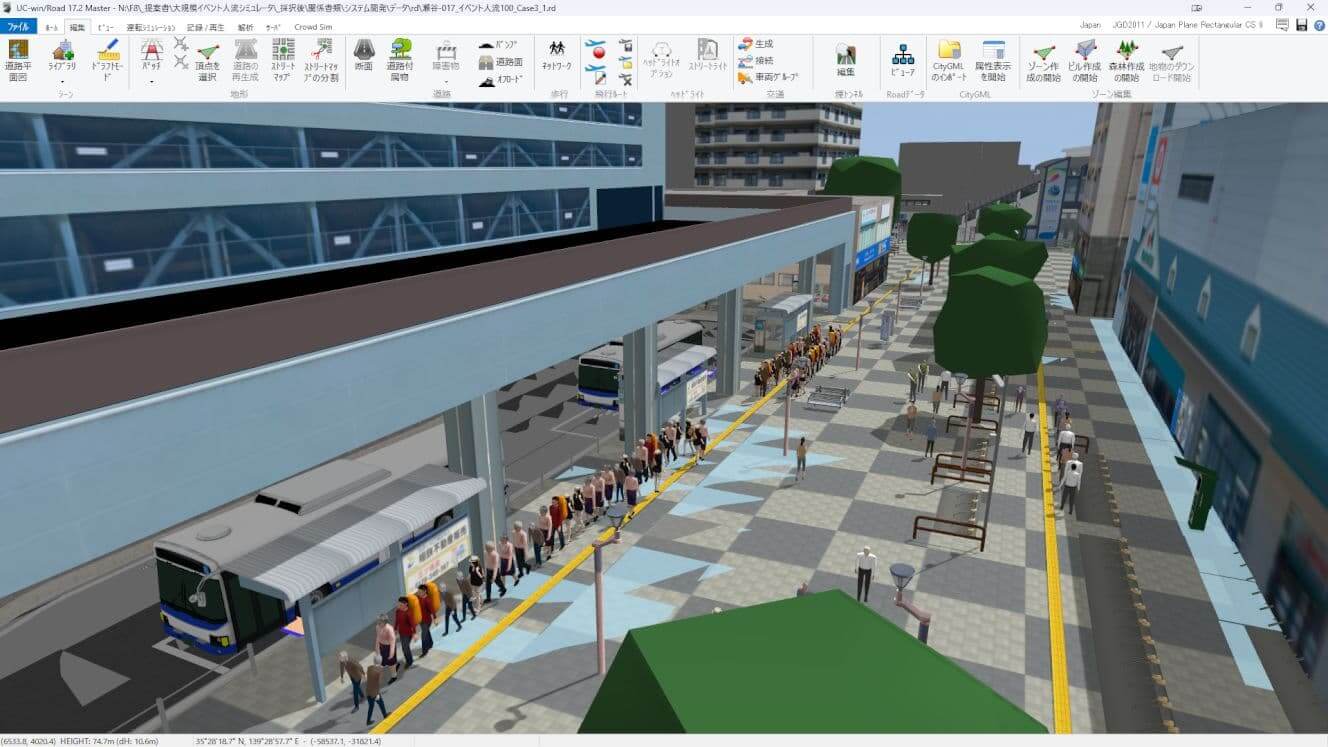

この仮想空間上で、公共交通機関の運行ダイヤと連携した人流シミュレーションを実施することで、歩行者の動きや群衆全体の流れ、混雑の発生箇所、待機列の長さを立体的かつ定量的に予測・可視化する。

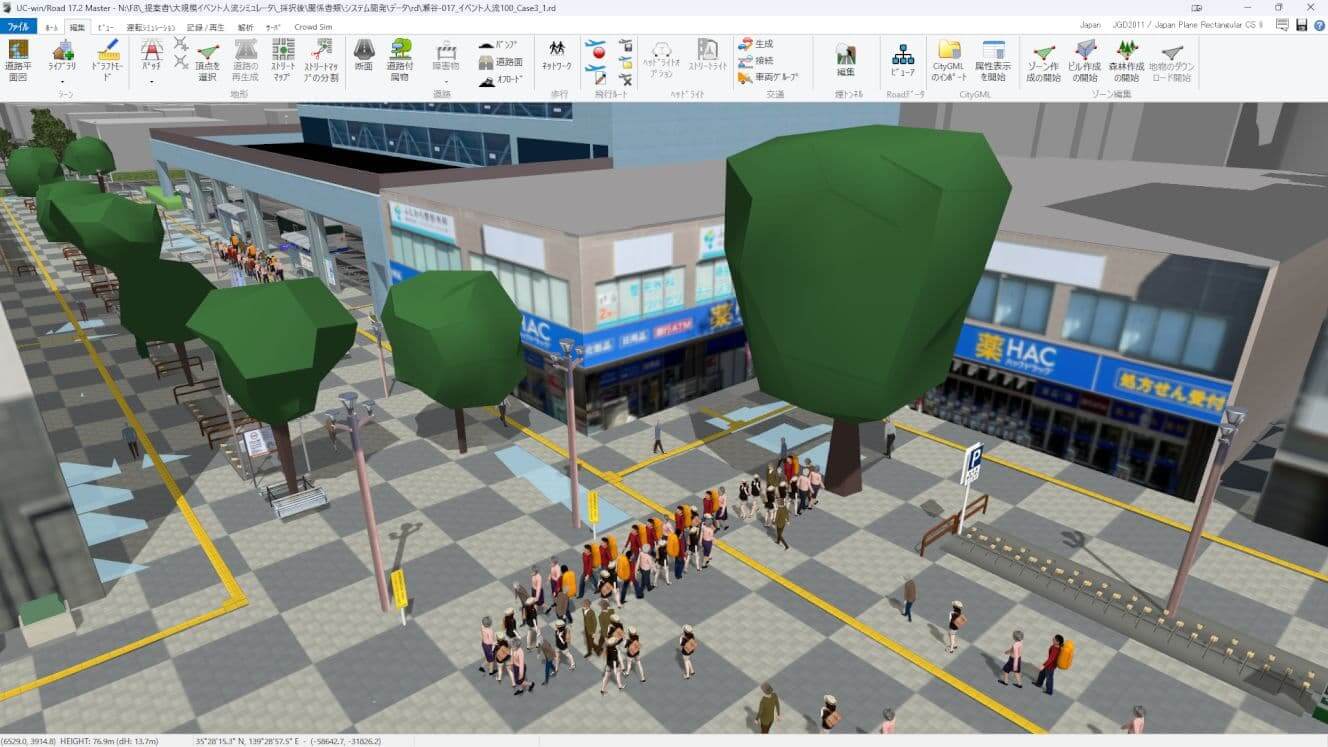

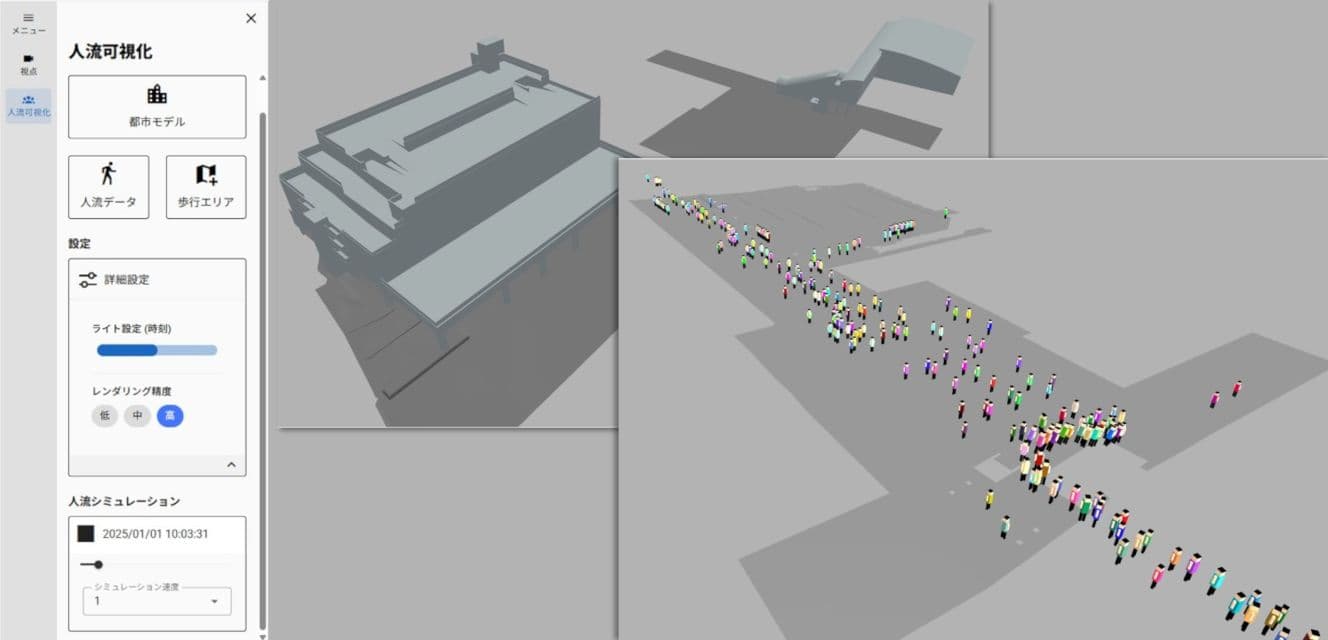

本システムは、主に二つのソフトウェアで構成されている。一つは、デスクトップアプリケーション「人流シミュレータ」であり、シミュレーション実行、3D都市モデルの読込機能、シミュレーションシナリオ設定等の中核機能を含む。これらは、フォーラムエイト社が販売するVRシステムUC-win/Roadの拡張プラグインとして開発する。もう一つは、過年度に開発した同じく同社が販売するウェブアプリF8VPS上の「人流可視化ツール」である。このツールにより、シミュレーション結果をウェブブラウザ上で誰もが手軽に確認・共有できる。

ここまで、主要機能となる人流シミュレーション実行機能及びそのインプットとなる3D都市モデルの読込機能と人流・交通パラメータ設定に関して言及をしてきたが、輸送計画を検討するためには人流シミュレーション実行状況の確認だけでなく、その結果を定量的に捉えて分析を行う必要がある。こうした分析要件に対応できるよう、本システムでは多様なアウトプット機能を具備する。

本システムの利用フローに関しては、データのインプットからアウトプットまで5ステップが存在する。

1. 3D都市モデル読込

対象地域の3D都市モデルをインポートし、歩行エリアの設定を行う

2. シミュレーション条件設定

シミュレーション実行の精度向上に向けて、シミュレーション条件設定を行う。横断歩道の設定、公共交通機関の運行ダイヤ設定、イベント需要に基づく人流発生条件設定、待機列設定等、多様な利用者ニーズに対応可能な設定項目が存在するため、利用者において収集又は仮設定した情報を基に条件を設定する

3. シミュレーション実行

設定された条件に基づき、シミュレーションを実行する

4. 結果出力

シミュレーション実行した結果は、国際標準規格であるMF-JSON形式のファイルとして出力される。さらに、ヒートマップや断面交通流等の定量的な数値やグラフでの分析が可能

5. 結果のウェブ表示・共有

検証結果をウェブブラウザ上で確認する場合は、MF-JSON形式のファイルを「人流可視化ツール」にアップロードすることで確認が可能

大規模イベントの輸送計画における利用者ニーズに応えるためには、再現性向上が極めて重要である。本年度は、2024年度に事業開発したデスクトップアプリケーションを基盤として、再現性向上に向けた三つの観点、①駅舎内外や階段・広場を含めた3次元の検証環境における精度の高さ、②公共交通機関の運行ダイヤなど交通観点でのパラメータ設定の豊富さ、③歩行者の属性情報に応じた行動特性における設定の柔軟さ、を充足するためのアルゴリズムの開発を行っている。

3次元の検証環境における精度向上に向けては、立体構造の屋内外の3D都市モデルのメッシュから、シミュレーション実行で用いる歩行エリアを自動生成するためのアルゴリズムを開発している。細分化すると、建築物モデル(LOD4)のメッシュから屋内の歩行領域を特定するアルゴリズムと、屋内と屋外の歩行領域を結合するアルゴリズムの二つに区分可能である。屋内における歩行領域の特定は、建築物モデル(LOD4)から床面、階段、スロープ等の情報を自動で抽出し、取得した各属性情報を階層ごとに分類する。各階の床面、屋外床面の外形線から歩行領域を抽出し、同一階の複数の床面が扉を挟んで隔てられている場合には、隣接している歩行領域を接続させる。加えて、屋外の歩行領域と道路モデル(LOD3)から抽出した屋外の歩行領域を、座標情報等を考慮して自動で結合させるアルゴリズムを実装している。具体的には、建築物モデルの標高を最も近い道路モデルの標高に合わせ、建築物モデルの外端に扉のある床面又は屋外床面、外端に位置する階段又はスロープと道路モデルの歩行領域の標高を比較して、標高差がしきい値以内の場合は結合処理を行うというものである。これにより、利用者が手動で歩行エリアを作成する手間を大幅に削減し、改札から駅前広場、バス停まで続く連続した人の流れを再現可能とした。

公共交通機関の運行ダイヤなど交通観点でのパラメータ設定の拡充に関しては、バス乗降ロジックと待機列形成ロジックの主要アルゴリズムについて新規開発を実施している。バス乗降ロジックは、人の属性に依存する内容とバス自体の運行方法を管理する内容に分かれる。高齢者やベビーカーの方の乗降時間が考慮されていないと、スムーズに乗降が完了する想定となってしまい、実際の乗降時間との差分が発生するリスクが高い。バスの乗客属性として乗降に要する時間を個別設定することで、乗降に関する挙動の再現性を向上させる。バス自体の運行方法は、乗降人数が規定に達するか、運行ダイヤの時刻を迎えるか等により出発タイミングの調整が実施される。他方、待機列形成ロジックは、利用者が設定した待機列に対して、待機人数に応じて待機列の退出点(バス停等)を目指すか、列の最後尾を目指すか等の分岐に対応するためのアルゴリズムである。

歩行者の属性情報に応じた行動特性を考慮する点に関しては、ダイクストラ法を活用した新たな歩行ロジックの開発を実施している。ダイクストラ法とは歩行者に対して出発地点と目標地点を設定した際に、最短経路を検索して歩行を開始する手法である。しかしながら、今回の人流シミュレータでは、更に歩行者の行動特性を考慮できるよう、属性で設定されている経路選択傾向に基づいて通過するルートに重みづけを行う仕様となっている。具体的には、歩行者の年代や手荷物状況等に応じて、混雑度合いや階段等を回避する等のケースの再現を可能にする。

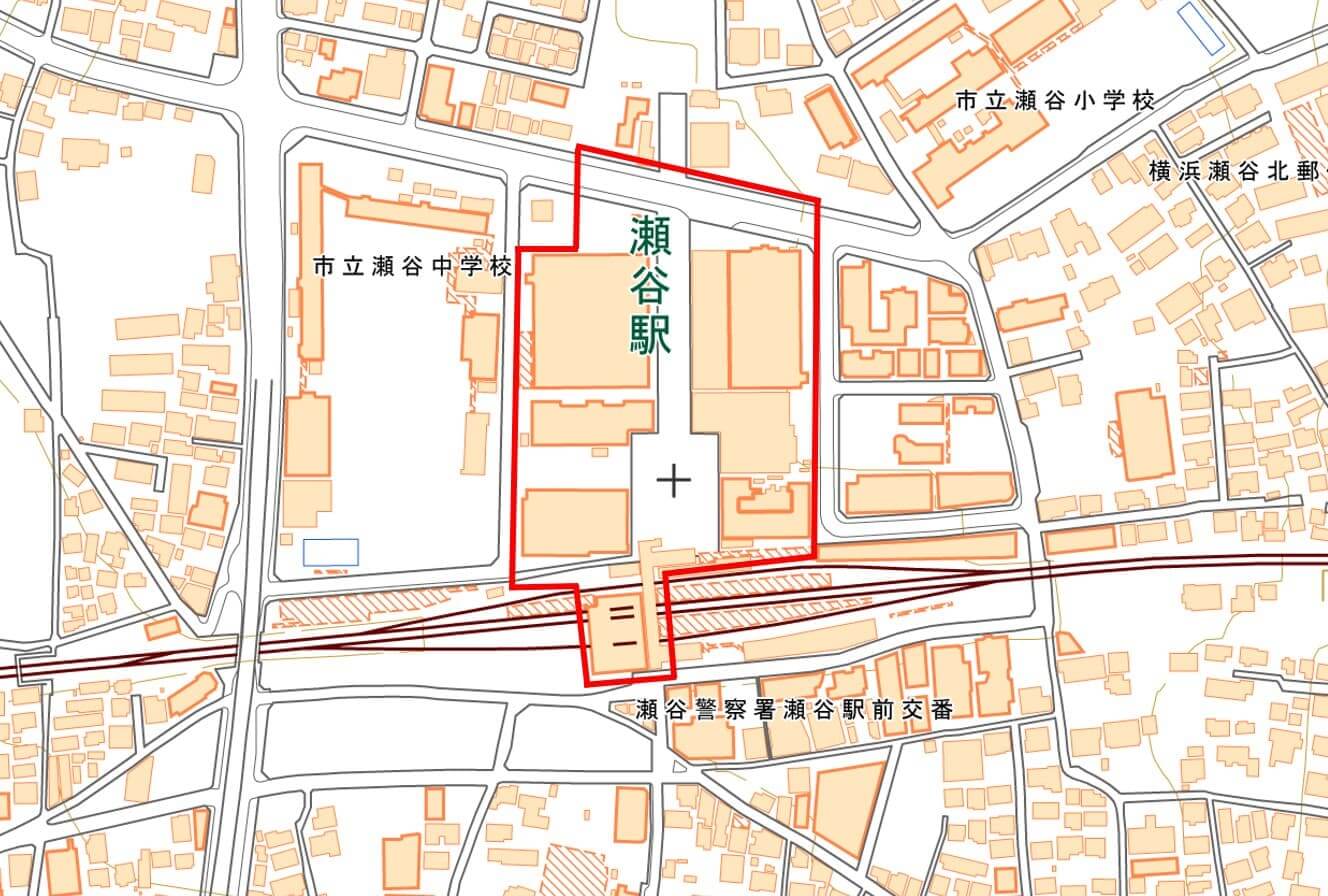

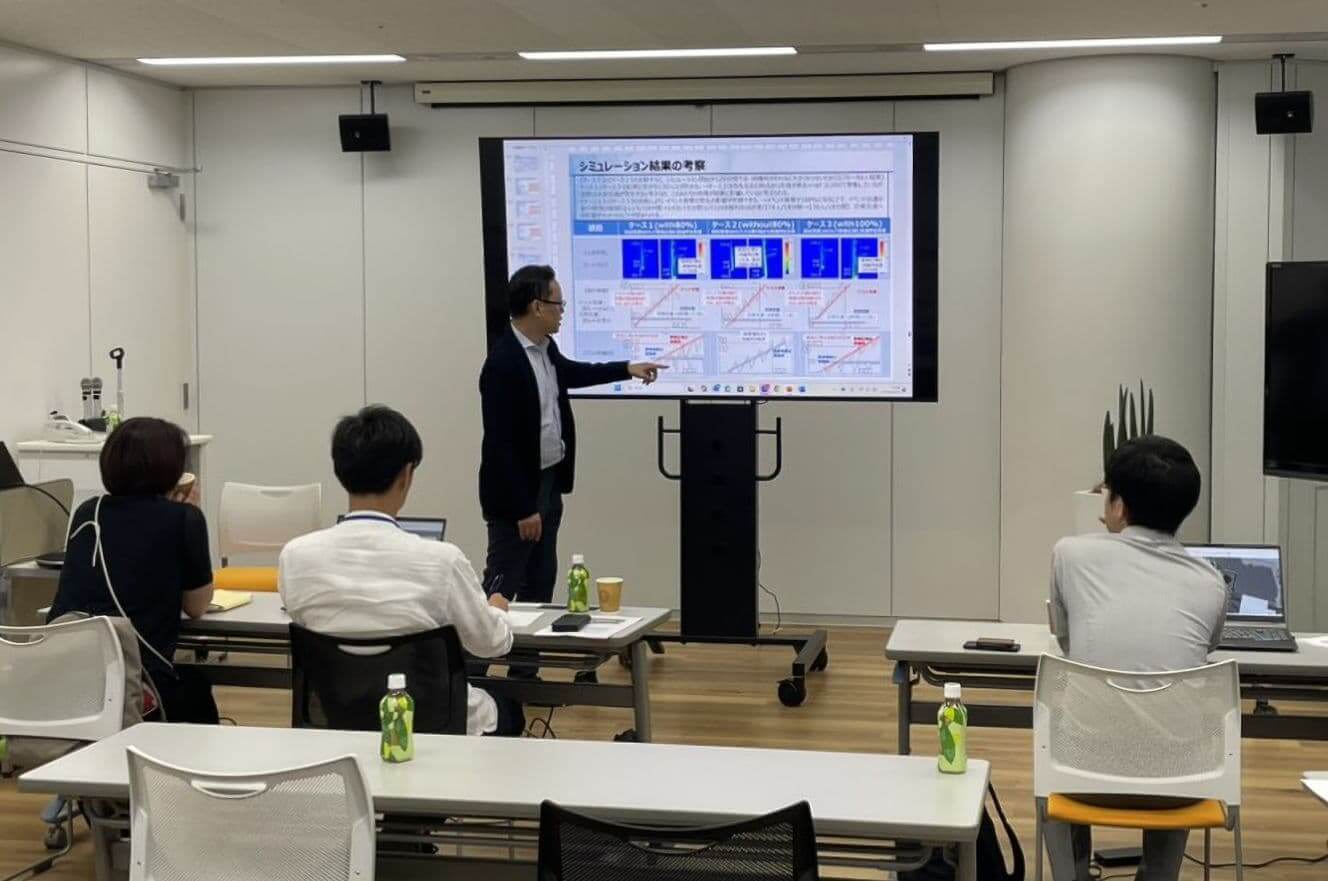

本システムの有用性を検証するため、数年後に開催される国際園芸博覧会の輸送計画の検討を対象に、臨時シャトルバスが発着する瀬谷駅周辺を対象とした実証実験(体験会)を実施した。被験者として、イベント運営団体、関連する地方公共団体、鉄道事業者といった、実際に計画策定や交通運行を担う関係者に参加を依頼した。

検証では、具体的な施策の有用性を評価するため、待機列・イベント需要量の変動といった複数の比較ケースを設定し、それぞれの条件下でシミュレーションを実行した。検証結果の比較を通じて、施策が人流や待機列に与える影響や、需要量の変化が輸送サービス全体に与える影響を、旅行時間や人流密度、待機列の長さといった指標を用いて定量的・定性的に評価した。

検証で得られたデータ・結果・課題

本実証実験では、実際に開発した人流シミュレータを参加者が操作し、瀬谷駅周辺エリアでのイベント開催を想定した人流シミュレーションを実施。①計画策定業務の品質向上、②関係者間の合意形成、③システムのユーザビリティの三つの観点から有用性を検証した。イベント開催時の臨時シャトルバスの設定は他周辺駅でも検討されているが、瀬谷駅周辺エリアは、駅舎が階段及び通路で構成された立体構造となっていることや、バスロータリーまでの区画において混雑緩和に向けて様々な待機列形成方法の検討が想定されていることから、本検証に適すると判断している。

人流シミュレータの検証に際しては、設定可能な人流・交通観点のパラメータに対して、検証用の設定値を入力する必要がある。本実証では、見込みのイベント来場者数、臨時シャトルバスの運行本数、待機列形成方法を複数パターン組み合わせることでパターン化した条件に基づいて検証を行った。それ以外の設定値に関しては、通常人流等の一部設定値は実測を行った結果を活用し、それ以外の情報については仮値を用いてシミュレーション実行を実施した。

今回検証したシナリオでは待機列の形成場所や列の形成方法といった条件の違いによって、改札からバスロータリーまでの区間における混雑度合いが異なることが確認できた。また、バスを利用しない日常交通(横断歩道方向)への影響は限定的である一方、バスを利用するイベント交通の旅行時間(改札から乗車まで)は混雑の増加に伴って遅延する傾向が読み取れた。

また、検証後に①計画策定業務の品質向上、②関係者間の合意形成、③システムのユーザビリティの三つの有用性評価の観点について、実証実験の参加者へのアンケート及びヒアリングで評価結果を確認した。なお、本実証実験は2回に分けて実施され、1回目が幅広い機能の操作を体験する内容であったのに対し、2回目は1回目のフィードバックを踏まえ、より丁寧な説明を加えつつ、一部の操作を簡略化して主要機能の理解に重点を置いた内容となっており、その違いが評価に影響を与えている。なお、1回目参加者は8名、2回目参加者は4名であった。

①計画策定業務の品質向上に関する評価

「システムの出力が輸送計画のインプットに使えるか」という設問に対し、1回目は25%の参加者が肯定的に評価したのに対し、2回目では100%が肯定的な評価となった。「様々なケースの検証がユーザー操作で容易か」という問いには、1回目は肯定的な評価が13%だったのに対し、2回目では100%と大きく改善した。これは、1回目においてシステムの多機能性ゆえの操作の複雑さが先行し、ツールの本質的な価値が伝わりにくかったことを示唆している。一方、操作の一部は設定済み内容を確認する形式とし、シミュレーションの概念を十分に説明した上で、実行イメージやできることを先にお伝えするなどの工夫をした2回目では、参加者が複数シナリオを比較、検討できるという本システムの価値をより高く評価できたと考える。

②関係者間の合意形成促進に関する評価

「ステークホルダー間の合意形成促進に使えるか」という設問では、1回目が63%、2回目が75%と共に高い肯定的な評価を得た。「人流が可視化されることで、関係者間で共通認識を持つことができる」「数値を示した説明よりも状況をイメージしやすい」といったコメントに代表されるように、3Dモデルによる可視化が、操作の習熟度や体験内容によらず、円滑な合意形成に貢献する強力なツールであることが一貫して示された。

③システムのユーザビリティに関する評価

※アンケート無回答者が項目によって1~4名あり、算出の母数から除外

「表示(視認性)」については、各種設定や実行結果などを平均すると、肯定的な評価が1回目は77%、2回目は67%と、平均して7割以上、項目によっては100%のものもあるなど全体的に高評価であった。「倍速など等倍速以外に速度を変えて再生できると良い」「グラフの軸の説明があると分かりやすい」といった改善要望はあったものの、否定的な意見は少なく、概ね受け入れられた。しかし、「操作性」については、肯定的な意見は各項目の平均値が1回目16%、2回目69%となり、特に多くの設定項目を体験した1回目の参加者から「慣れるまで時間が掛かる」「設定の手順が複雑」といった意見が多く寄せられた。この結果は、システムの多機能性が再現性の向上に寄与する一方で、操作の複雑さという課題と表裏一体であることを示している。2回目で大きく改善したことから、丁寧な説明や段階的な操作体験によってそのハードルは下げられるものの、今後、専門家でない利用者でも直感的に使いこなせるような自動化やUI/UXの改善が重要な課題であることが示唆された。

様々なパラメータ設定により複数シナリオの検証ができる点について好意的な評価を頂いた。一方で、設定項目の多さから操作性の難易度に関する指摘が多数発生した。特に、視点・移動操作と、パラメータ設定が多数存在することでの事前インプットの多さの二つの観点から難易度の高さが懸念されている状況であった。簡易にシミュレーション実行できると良いとの声があがる反面、より再現性を高めるための設定項目を追加して欲しいとの意見もでていたため、一概に設定項目の減少に踏み切ることは難しい。解決に向けた糸口として、2回の実証実験におけるレクチャー方法の違いが示唆を与えた。1回目実証では一度に視点・移動操作だけでなくシミュレーション実行に必要な多くの設定まで同時に開始したため、初見での利用では対応が追い付かないケースが発生していた。2回目実証では、事前設定による設定項目の絞り込みによる実証形式としたこと、マウスだけでなくキーボードを活用した操作方法のレクチャーを丁寧に実施したことから1回目と比較して操作に躓く割合が減少した。このことから、UI/UXの改善や設定の平易化・自動化が今後の課題であると同時に、利用者の習熟度がツールの評価を大きく左右する点が明らかになった。

参加ユーザーからのコメント

実証実験に参加したイベント運営団体、鉄道会社、関係自治体の職員からは、システムの活用に関して、主に輸送計画の検討における品質向上、合意形成とユーザビリティの観点から、以下のような具体的な意見が寄せられた。

輸送計画策定や合意形成への活用に関するコメント

【評価された点】

・人流だけでなく、バスの待機列の状況まで視覚的に把握できる点は大きなメリットである

・需要量や対策の有無、天候など、与条件を複数パターン設定して比較、検討できるため、データに基づいた議論が可能になる

・内製化できれば、外部委託時のように検討パターンを絞る必要がなく、より柔軟な計画策定が期待できる

・視覚的に分かりやすいため、地域住民への説明など、合意形成プロセスにおいて効果的なツールである

・今回のような大規模イベントだけでなく、他の都市の駅前広場計画などにも応用できる汎用性がある

【改善点・要望】

・列車の到着時刻に合わせた人の波など、より現実に即した運営状況が設定できると、さらに信頼性が高まる

・人流が自動車交通に与える相互影響を合わせて検証したい

・待機列設定数の変更やベビーカーや車いすの方向けの優先待機列設定など、より複雑な現実に即した再現ができると良い

・点字ブロックを避けられると良い

システムの操作性・表示に関するコメント

【評価された点】

・3次元空間での人の動きや混雑状況が視覚的に表現されるため、状況を直感的に理解しやすい

・様々な角度や視点から3次元空間を確認できるため、現地の状況把握が容易である

【改善点・要望】

・各種設定項目の意味を理解し、スムーズに操作するには、一定の習熟が必要だと感じた

・3Dの視点操作が難しいため、普段利用する地図サービスと同じ操作感、もしくはドラッグ&ドロップなどの操作中心の簡易版があると良い

・設定で実態に近づけられるとしても、項目が多すぎるのはハードルが高く、入力の簡素化が必要

・等倍速だけでなく、より高速な倍速再生ができると長時間の分析が効率化できる

・鉄道の運行ダイヤとの連動可否など、設定項目が多いため何が設定できるかが分かりにくい

・ヒートマップの色の凡例やグラフの軸ラベルなど、分析結果の表示がより分かりやすくなると良い

今後の展望

本実証実験を通じて、3D都市モデル、特に建築物モデル(LOD4)が持つ詳細な屋内情報を活用することで、これまで技術的に困難であった屋内外の歩行空間をシームレスに連携させ、さらに公共交通機関の運行ダイヤやバス停での待機列形成といった動的な要素を組み合わせた、高度な人流シミュレーション技術を確立できた。この技術的成果は、実際の計画策定業務において大きな価値をもたらす。

実証実験では混雑緩和施策の効果や、イベント需要の変動がサービスレベル(旅行時間、待機列長など)に与える影響を、3Dアニメーションによる視覚的な比較とグラフによる定量的なデータで明確に提示できた。これは計画の妥当性を客観的に評価し、データに基づいた意思決定を可能にするとともに、多様な関係者間での円滑な合意形成を強力に促進するものであることが、参加ユーザーからの高い評価によって確認できた。

本実証実験を通じて、本システムの一定の有用性を示すとともに、今後の進化に向けた課題も明らかになった。特に、普段からシミュレーションツールを利用していない利用者が、本ツールにて自ら高度なシミュレーションを実施することの難しさである。その背景には、利用者側とツール側の双方に起因する構造的な課題が存在すると考える。利用者側では、操作習熟に時間を要し、短期間では十分に使いこなすことが難しい点や、再現性が設定するインプット情報に大きく依存することから、必要なデータの収集・整理に相応の負荷がかかる点が挙げられる。一方でツール側にも、鉄道の運行ダイヤや自動車交通との相互影響など、現実世界の複雑な交通挙動をどこまでロジックとして取り込めるかという根本的な技術的課題が残されている。

今後の短期的な方向性としては、こうした課題を踏まえ、主に三つの観点から対応を進めることが重要である。

一つ目は、利用者の自主的な利用促進に向け、ガイド機能やデフォルト値を設定したテンプレートの整備、さらにはハンズオン形式もしくは実体験を通じて操作手順を理解できる仕組みを構築することである。二つ目は、設定プロセスの簡素化を図り、実際に起こり得る輸送計画や待機列形成方法をより容易に再現できるよう、ロジック構成の見直しを進めることである。これにより、複雑な設定を要さず、現場の状況に即したシナリオを再現できるようにする。三つ目は、入力データ整備の負担軽減を目的として、公開データの自動取得・補完機能を拡充することである。これにより、専門知識を持たない利用者でも一定の精度をもってシミュレーションを実施できる環境を実現する。

さらに中長期的な視点では、本システムを単なる交通挙動や人流の再現ツールにとどめず、人流・交通流などの都市活動全体の動態を総合的に捉える予測基盤へと発展させていくことが期待される。時間帯や曜日ごとの人・車の行動傾向を自動で学習し、どの時間帯にどのエリアへ人が向かうのかを高精度に再現できるようにすることで、都市全体の活動をよりリアルに把握できるようになる。このような仕組みは、輸送計画にとどまらず、出店計画やイベント配置、エリアマネジメントなど、都市計画やまちづくりにも応用可能である。さらに、複数の地域で本システムを活用することで、得られた人流・交通の活動傾向や施策効果の知見を相互共有し、他地域がその成果を活かして人流・交通流の改善を図るという継続的な高度化も期待される。このように、運用主体の裾野を広げていくことで、本システムが都市の計画・運営の高度化や地域経済の活性化に資する基盤としての役割を担っていくことが期待される。

本システムを、大規模イベントの輸送計画策定支援という用途にとどめず、防災計画における避難シミュレーションや、駅周辺の再開発計画、観光地における人流最適化など、多様な都市課題の解決にデータ駆動で貢献するデジタルツイン基盤へと発展させていくことを目指す。