|

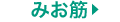

河積の拡大は河道拡幅を基本とする。流下能力を増大する場合の河積の拡大は、原則として拡幅によって行い、河床掘削は避けることが望ましい。なお、堰の上流部や蛇行部の内岸側などのように土砂堆積が進んで流下能力が減少している場所や、土石流などによる河床上昇に対しては、維持管理的な観点から河床掘削を行う。 また、川幅を広く確保することは、みお筋部の瀬・淵構造の発達を促すだけでなく、水際部の堆積域と植物帯の形成にも寄与するなど河川環境面でも有利に働く。 したがって、用地確保等の制約から安易に河床の掘り下げを選ぶのではなく、河床や構造物の安定、維持管理のしやすさ、気候変動への対応のしやすさ、良好な河川環境の保全などを含め、河積確保の方法総合的に検討することが必要である。 河道拡幅を行う場合には、改良前の流量と改良後の計画流量との比(Q1/Q0)をもとに、改良後の流速が改良前よりもあまり大きくならないような川幅を検討する必要がある。具体的には流量が2倍になれば、川幅はおおむね2倍を目安として検討する。 ここで設定する改良後の川幅B1は、その川幅で一律に改修を行うために定める基準ではなく、当該区間で主に流下能力確保の観点から最低限必要とされる平均的な川幅を示したものである。実際の河道計画への適用に当たっては、川幅B1を出発点として、区間ごと、場所ごとに検討することが必要である。 この川幅B1を確保することを基本として、地形、土地利用、地域の歴史・文化、事業費等、社会的・経済的な観点からの実現性等を踏まえて河道計画を策定するものとする。 ただし、川幅を広げすぎると流速が低下し掃流力が低下すること、流れが分散することでみお筋の形成が不安定になり、土砂が溜まりやすくなるおそれもあるので、注意が必要である。

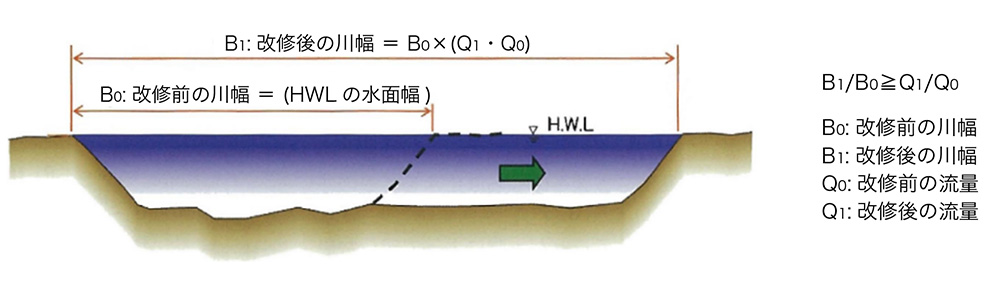

例えば下図のように元の河道の流下能力を倍にする場合、元の底幅が5.0mのとき、水深を変えずに拡幅すると、水面幅は11.1mで、所定の流下能力が得られる。 掃流力τοは次のとおりであり、水深に比例するため、川幅を広げずに掘削する場合には掃流力は水深に比例して1.8倍(2.7/1.5)となり、川幅を広げない場合に比べて河床低下がおきやすい状態となるので、注意が必要である。

出典:美しい山河を守る災害復旧基本方針 p.193 |

|---|

流速の工夫の事例

流速の工夫の事例-1

ペケレベツ川

| 事業主体 | 北海道 |

|---|---|

| 事業名 | 災害復旧助成事業 |

| 水系/河川名 | 十勝川水系 ペケレベツ川 |

| 年災 | 平成28年度 |

| 河川の流域面積 | 48.2km² |

| 河道特性 | セグメントM |

| 主な工事概要 | 河川土工、護岸工、床止め工、落差工、帯工 |

工夫点

現況の縦断勾配を基本とし、被災前の河床を基本とし過度に河床を掘り下げないようにして、流速の増加を抑え、河床の低下がおこりにくくなるように配慮した。

流速の工夫の事例-2

今谷川

| 事業主体 | 岐阜県 |

|---|---|

| 事業名 | 河川災害関連事業・河川災害復旧事業 |

| 水系/河川名 | 一級河川 神通川水系 今谷川(いまだにがわ) |

| 年災 | 平成26年度 |

| 河川の流域面積 | 10.2km² |

| 河道特性 | セグメント1 |

| 主な工事概要 | 巨石積み工 |

工夫点

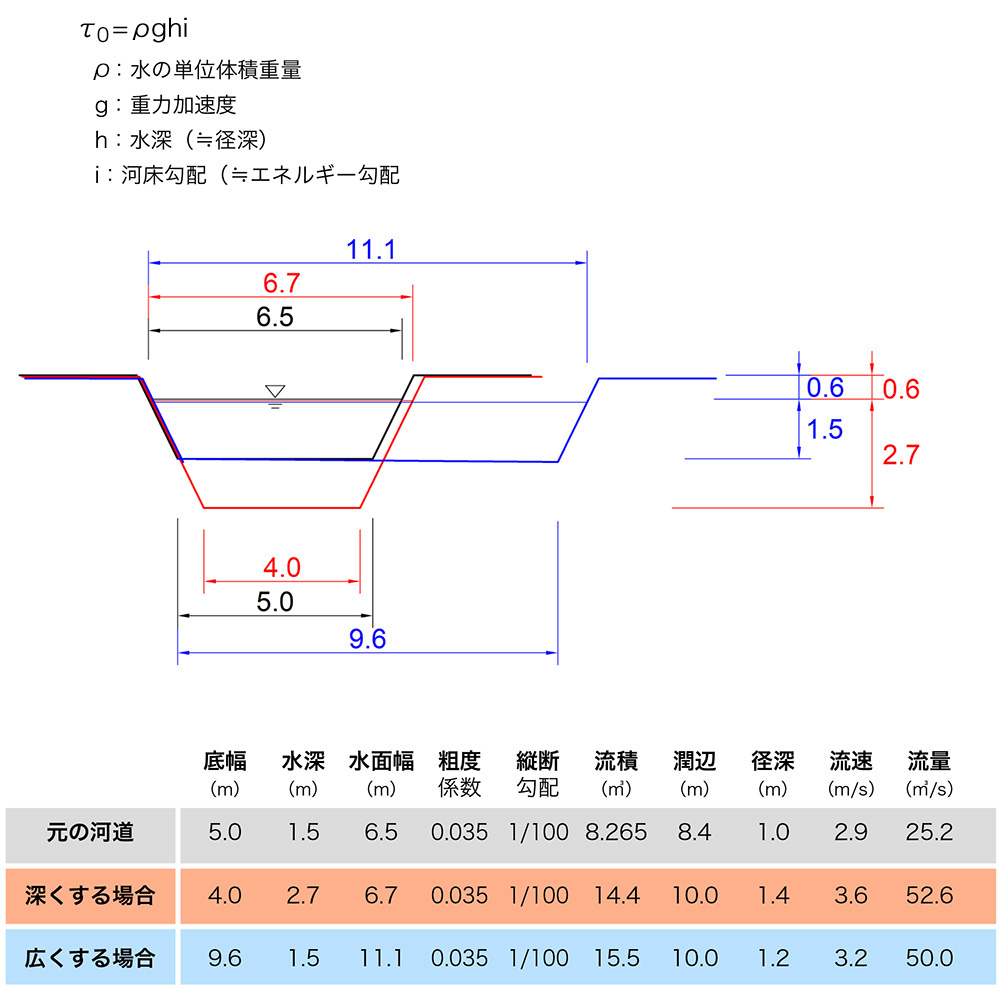

被災時点に対して川幅を拡幅し、洪水時の流速が増大しない計画とした。

また河床の転石を現地に残し、粗度を大きくすることで流速上昇による再度災害を防止し、多様な流れを確保している。

石積工は天端部分に石を突出させることで人工的な印象を緩和している。

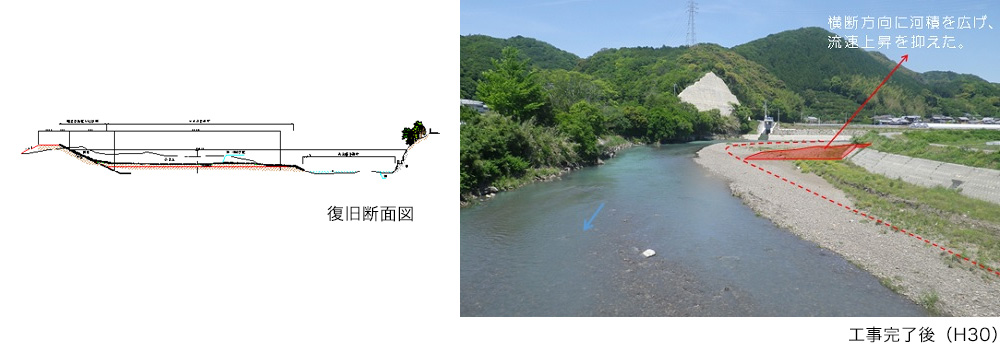

流速の工夫の事例-3

切目川

| 事業主体 | 和歌山県 |

|---|---|

| 事業名 | 河川災害関連事業 |

| 水系/河川名 | 二級河川 切目川水系 切目川(きりめがわ) |

| 年災 | 平成23年度 |

| 河川の流域面積 | 75.6km² |

| 河道特性 | セグメント1(谷底平野) |

| 主な工事概要 | 河道拡幅(引堤)、護岸工、掘削工 |

工夫点

流下能力の増加を図るにあたり、川幅を広げることで流速を増加させない河道計画とした。また、拡幅した部分はテラス状の形状とし、瀬と淵、礫河原で構成された低水路の河川環境が維持されるよう配慮した。

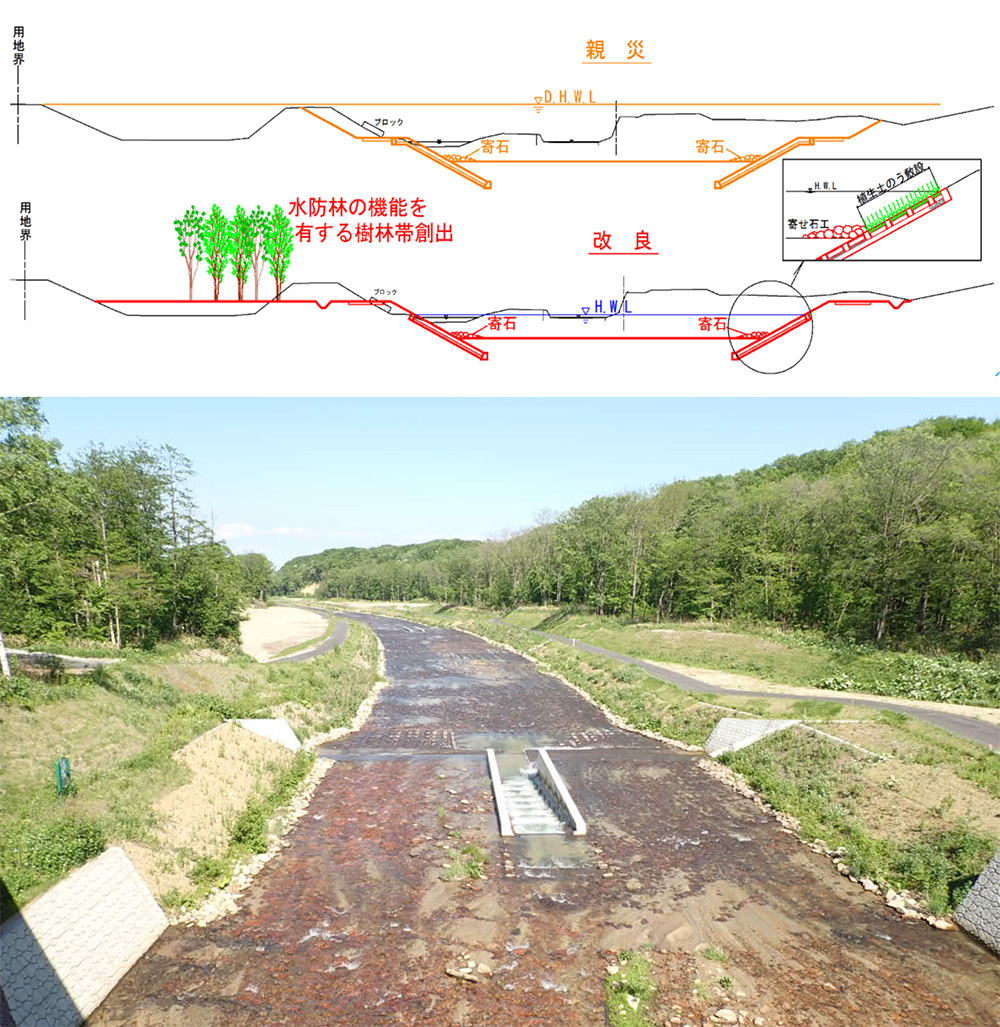

その他の留意事項:水際部

河道法線は現況河道を基本とし、樹林帯を保全する。敷地に余裕がある区間では、河道を拡幅し流況に変化をもため瀬・淵を創出する。

水際部

水際部、寄石等により多孔質な水辺を創出する。