|

川幅が狭い場合には、河岸の法勾配を立てて河床幅を確保し、多様な河床形状が形成されるよう努める。

従来、河岸法勾配は緩やかな方が陸域―水域間の生物の移動が容易であること、そして、エコトーンが形成されることから、環境に良いと考えられてきた。

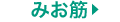

しかし、川幅の狭い河川で法勾配を緩やかにすると、河床幅が狭くなって、河床が平坦になり、みお筋部に形成される瀬・淵などの多様な生息・生育・繁殖環境が消失する可能性が高い。また、河床幅が狭いと河岸・水際部に形成した堆積域が流失し、水際部の植物帯や低流速域に依存する生物が消失する懸念もある。

そこで、川幅が狭い場合には、河岸を立てて河床幅を広くとり、みお筋部と水際部における生息場所の多様性を確保するようにする。

なお、横断方向の連続性については、河岸法勾配が急な場合においても、護岸法面の工夫によって登攀できる可能性が示されている。

このような場合、河岸を立てることにより、河床幅bを大きくとることができ、みお筋部と水際部の多様性を確保するための空間が得られる。

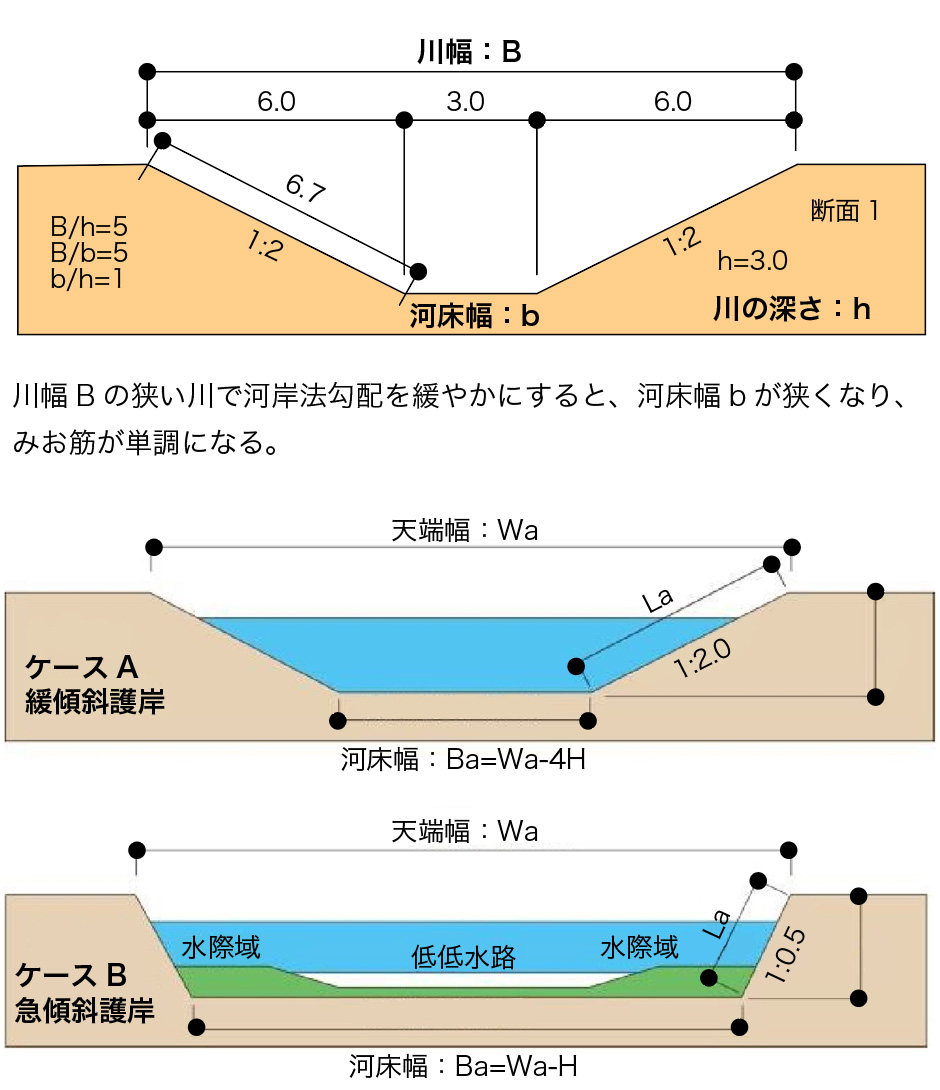

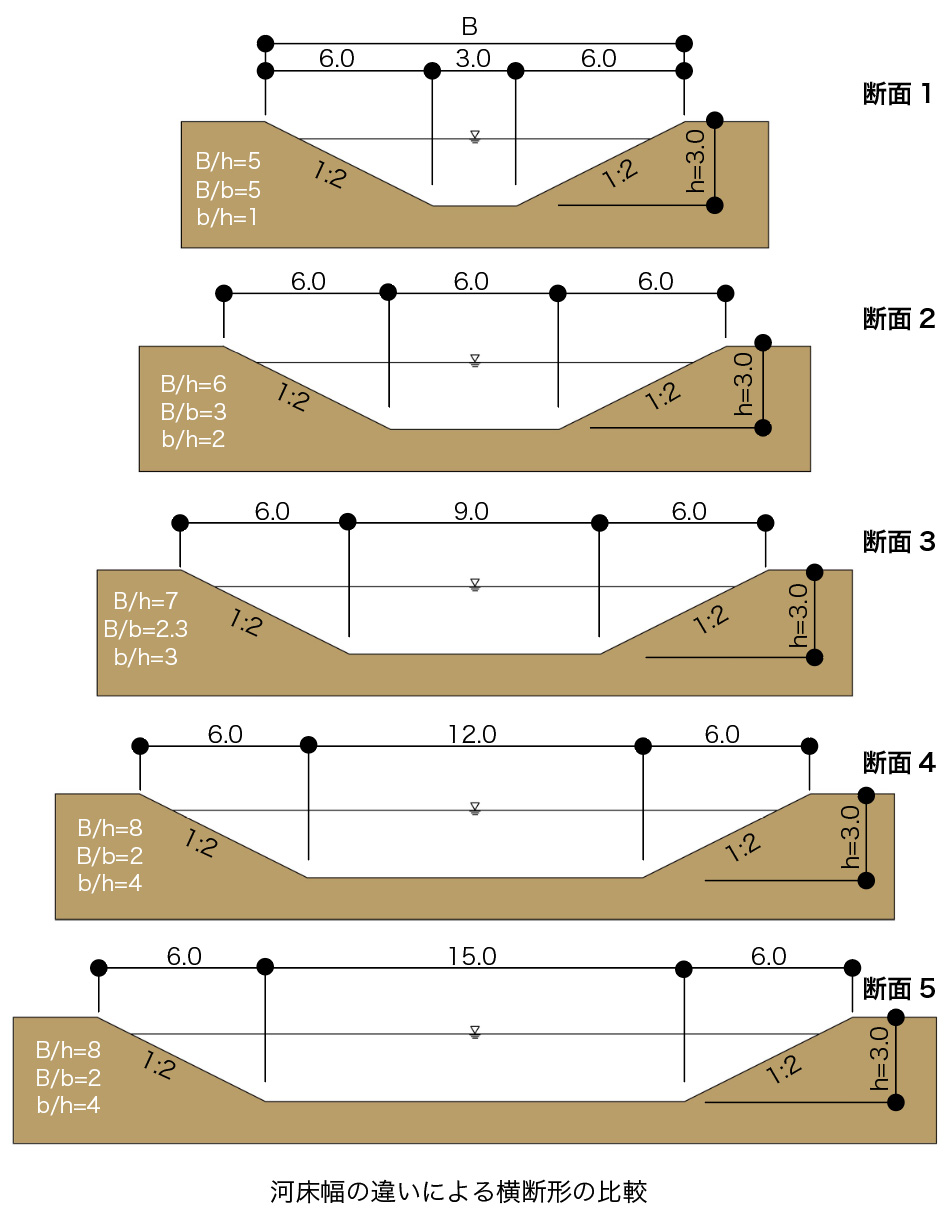

図は、川の深さを3m、河岸ののり勾配を2割とした時に、河床幅bを川の深さの1~5倍に変えた場合の横断形を比較したものである。河床幅が広くなるほど、川幅と河床幅のバランスがよくなることがわかる。

断面1は川幅Bが15mと一定の幅が確保されているが、河床幅bは3mと狭く、川の作用による多様性の回復は期待できない。川幅と河床幅のバランスも悪くV字形に近い。

のり長も非常に長く、護岸を設置すると見えが大きくなり目立つ。

川の作用による多様性の回復がある程度期待できる河床幅があり、断面バランスも比較的良いと思われる境界は3断面である。

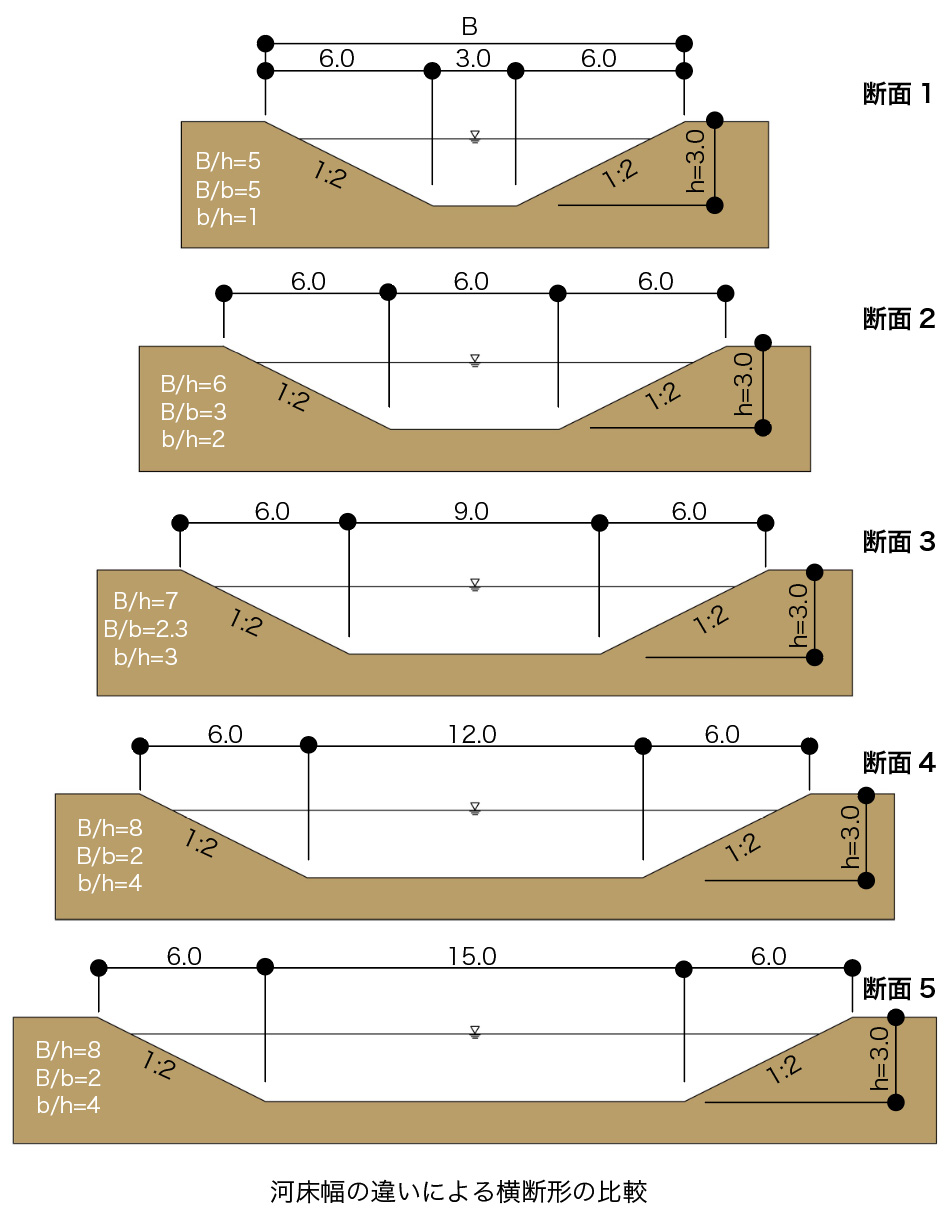

これらを踏まえ、河床幅が川の深さの3倍以上確保できる場合は、河岸ののり勾配を2割以上で計画することとし、それ以下の場合は、5分勾配程度の急傾斜護岸とし十分な河床幅を確保することを優先することとした。

なお、5分勾配とする場合にも、水際域の確保、自然的なみお筋の形成など、河川環境を回復するためのスペースを計画の中に組み込んでいくようにすることが必要である。

出典:美しい山河を守る災害復旧基本方針 p.190

▲ページTOPへ

|

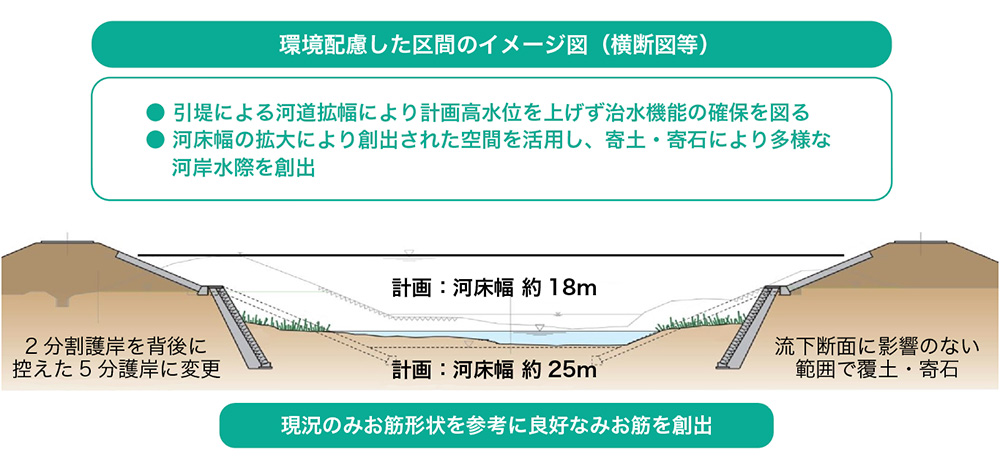

河床幅の工夫の事例-1

上溝川

| 事業主体 |

秋田県 |

| 事業名 |

災害復旧助成事業 |

| 水系/河川名 |

一級河川 雄物川水系 上溝川(うわみぞがわ) |

| 年災 |

平成29年度 |

| 河川の流域面積 |

34.8km² |

| 河道特性 |

セグメントM |

| 主な工事概要 |

河川掘削、引堤・護岸等 |

電子国土Webで位置をみる

工夫点

川幅

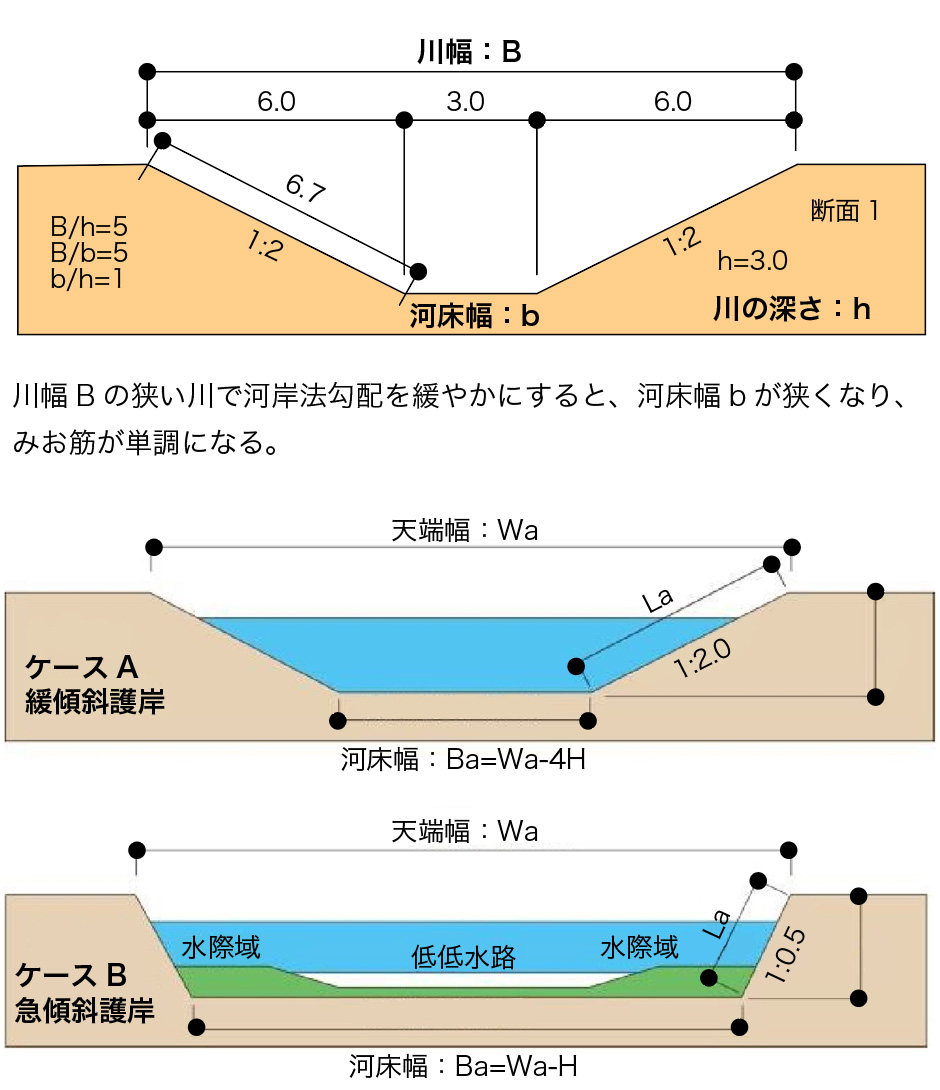

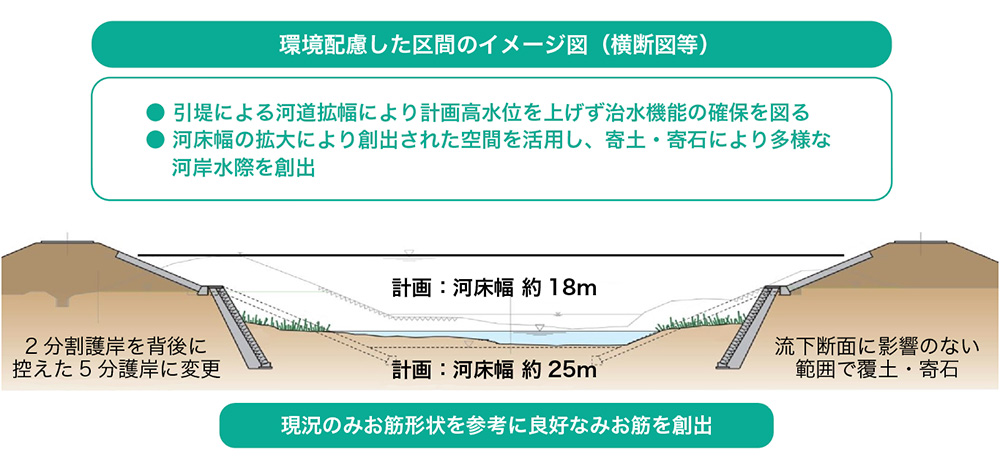

低水路部護岸の勾配を1:2.0から1:0.5に変更し、川幅を18mから25mへと広くし、水際を固めず、流水域を自然に近い形状とし、流水作用による多様な河川環境を創出することができるよう、川の自由度を大きくした。

▲ページTOPへ

川床幅の工夫の事例-2

丸谷川

| 事業主体 |

宮崎県 |

| 事業名 |

河川等災害関連事業 |

| 水系/河川名 |

一級河川 大淀川水系 丸谷川(まるたにがわ) |

| 年災 |

平成22年度 |

| 河川の流域面積 |

41.57km² |

| 河道特性 |

セグメント1(谷底平野) |

| 主な工事概要 |

河床掘削工V=42,124m3、護岸工A=8,961m2、落差工N=1基 |

工夫点

みお筋を移動させ、河道断面に余裕がある箇所に、掘削でワンドを形成した。その際、ワンド形成の際、様々な地盤高に整備したことで、様々な植生帯が形成されている。

また、護岸を立ち護岸にしたことで、前面の植生帯が広く護岸の見え面積が小さく、美しい河道に仕上がっている。

▲ページTOPへ

川床幅の工夫の事例-3

雫石川

| 事業主体 |

岩手県 |

| 事業名 |

災害関連事業 |

| 水系/河川名 |

一級河川 北上川水系 雫石川(しずくいしがわ) |

| 年災 |

平成25年度 |

| 河川の流域面積 |

64.9km² |

| 河道特性 |

セグメントM |

| 主な工事概要 |

河道掘削、護岸工等 |

工夫点

流下能力を確保するため、川幅拡幅や河床掘削を行う必要があった。その際、水裏部の河畔林を残存させ、水衝部側を拡幅したことで、従前の環境が維持されている。

さらに、その河床幅を確保するために5分勾配の護岸を採用することで川幅を確保するとともに、現地在材の大きな石を河床に点在させたことで、より変化のある河道に復旧している。

▲ページTOPへ