|

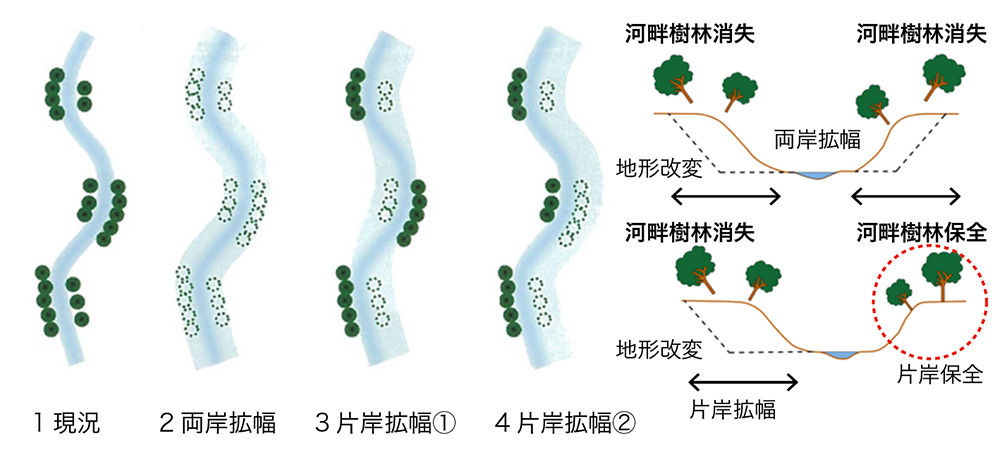

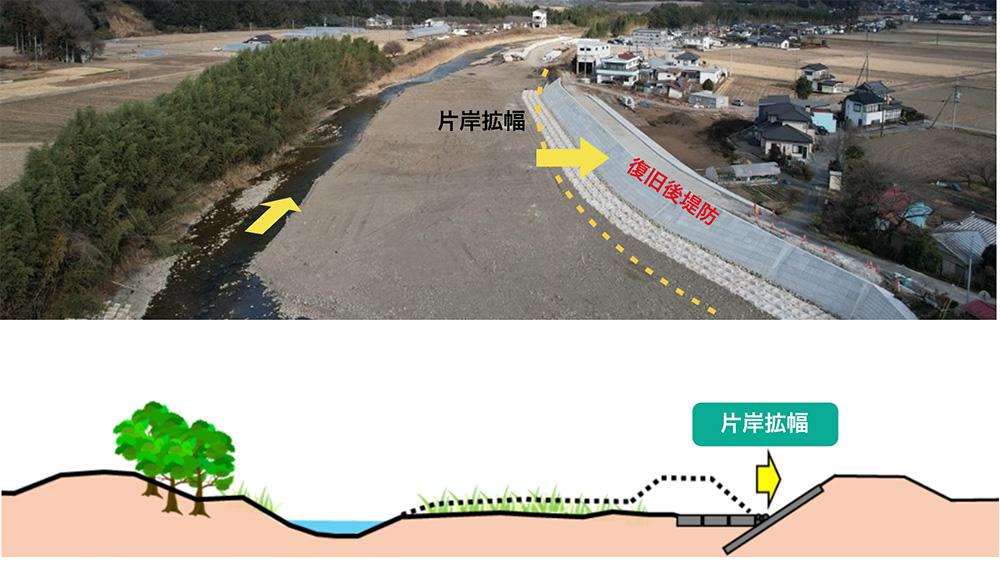

拡幅する場合には片岸拡幅を基本とする。現況の流路を尊重した法線形であっても、大幅な拡幅をともなう場合で両側に拡幅しようとすると、環境に与えるダメージが大きい。これに対して片側だけに拡幅する計画にすると、片側の河岸やみお筋を保全することが可能になるうえ、護岸整備も最小限ですむと考えられる。このため、河川環境が良好な場所では、片側拡幅を原則とする。 片岸に拡幅する場合、左右岸のどちら側を拡幅するかは、様々な要素を検討する必要があるが、以下に示すポイントが考えられる。

①蛇行部の内岸側を拡幅する

②背後の地盤高の低い方を拡幅する

③定規断面にしない

出典:美しい山河を守る災害復旧基本方針 p.195 |

|---|

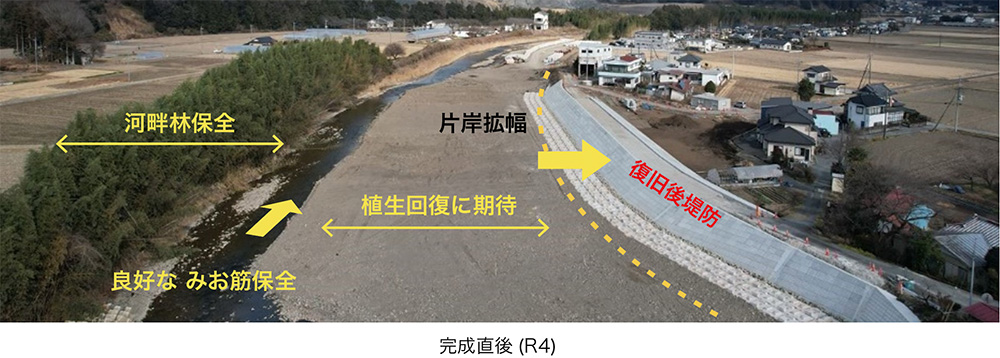

片岸拡幅の事例-1

思川

| 事業主体 | 栃木県 |

|---|---|

| 事業名 | 災害復旧助成事業 |

| 水系/河川名 | 一級河川 利根川水系 思川(おもいがわ) |

| 年災 | 令和元年災 |

| 河川の流域面積 | 883km² |

| 河道特性 | セグメント1 |

| 主な工事概要 | 河道掘削、引堤、護岸等 |

工夫点

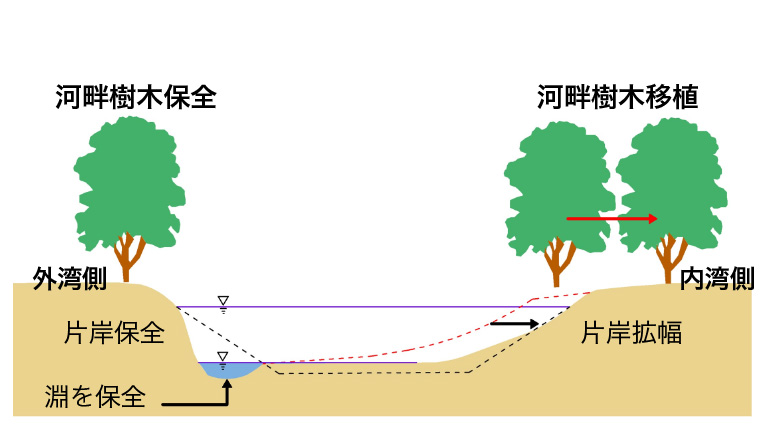

流下能力向上のために、河道を拡幅する必要があったが、左岸の河畔林、みお筋を保全するために、蛇行部の内岸側にあたる右岸側に拡幅した。

その他の配慮事項

彎曲部の外岸側に淵があり、河畔林が生育している環境であったため、これを保全するように法線を設定し、右岸側に拡幅している。

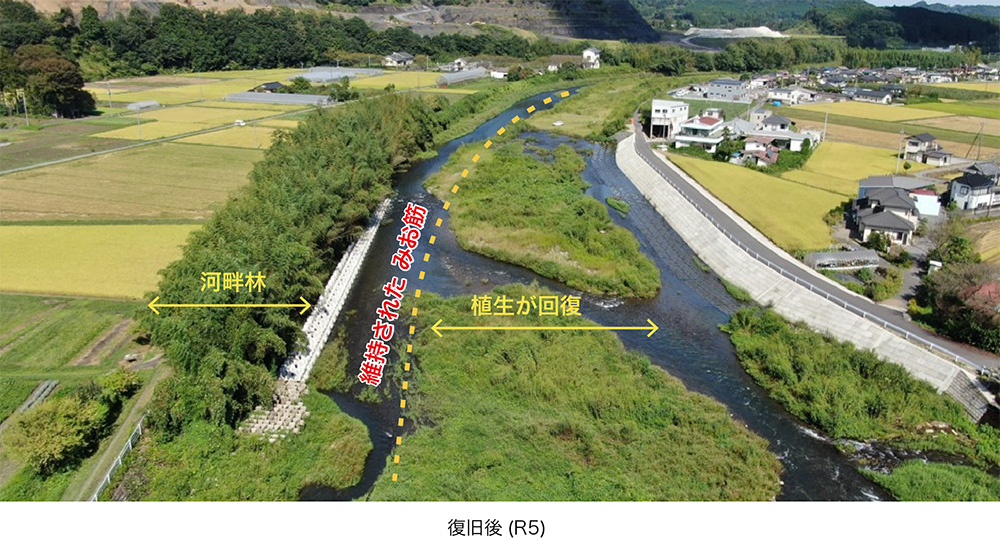

片岸拡幅の工夫の事例-2

田万川

| 事業主体 | 山口県 |

|---|---|

| 事業名 | 災害復旧助成事業 |

| 水系/河川名 | 二級河川 田万水系 田万川(たまがわ) |

| 年災 | 平成25年度 |

| 河川の流域面積 | 122.5km² |

| 河道特性 | セグメント2-1 |

| 主な工事概要 | 洪水による被害を防止するため河床掘削、引堤、築堤により流下能力向上を図る |

工夫点

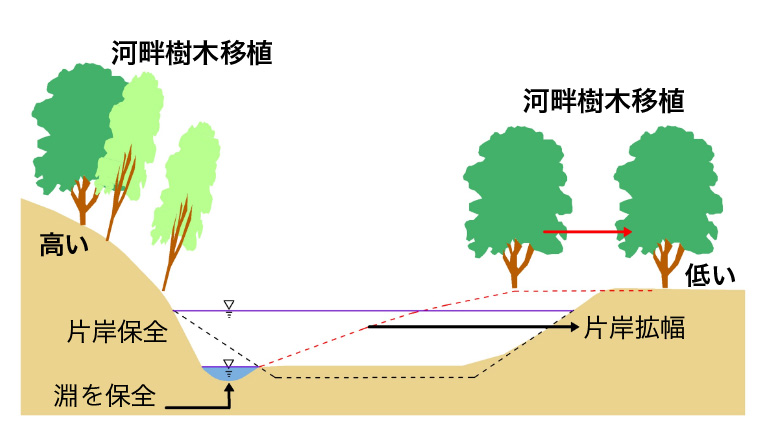

谷底平野を流れる河川で、山付き部には緑陰と淵がみられ、動植物の重要な生息空間となっている。

片岸拡幅で水裏部を拡幅し、水衝部となる山側の河岸や河畔林を保全することで、淵も維持され元の河道形状が維持された。そのため、水裏部に寄州が付き、より自然な河道が確保されてる。

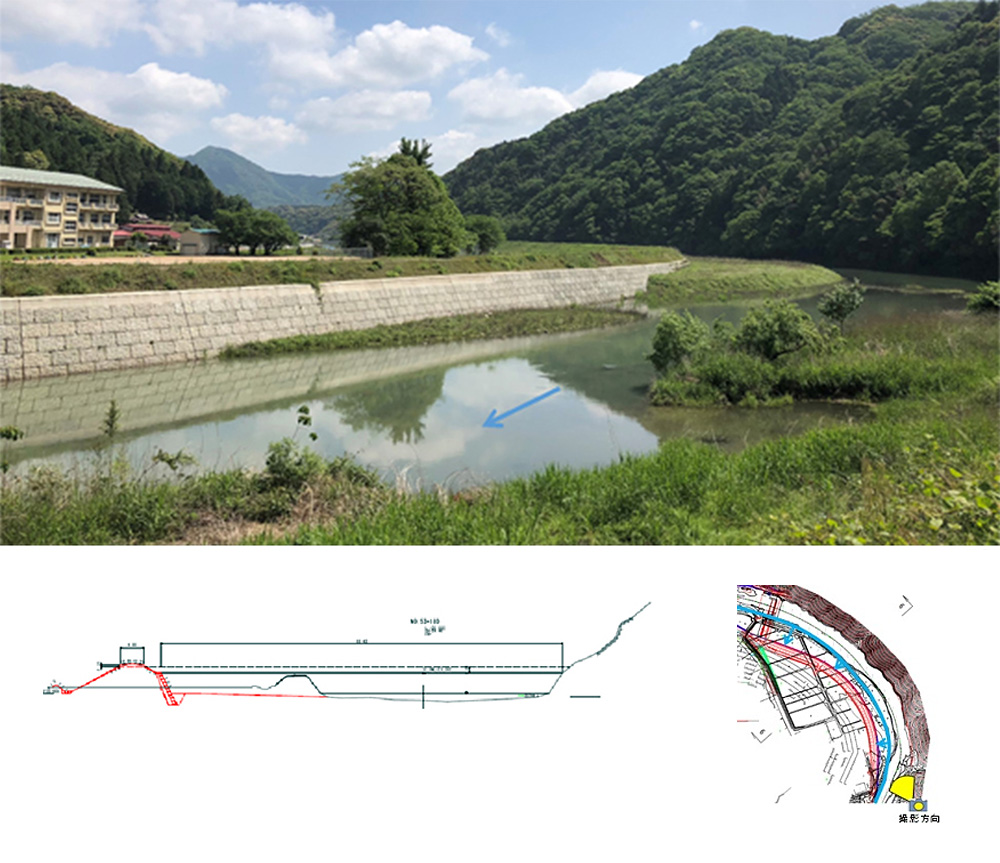

片岸拡幅の工夫の事例-3

平田川

| 事業主体 | 宮崎県 |

|---|---|

| 事業名 | 河川等災害関連事業 |

| 水系/河川名 | 二級河川 平田川水系 平田川(へいだがわ) |

| 年災 | 平成26年度 |

| 河川の流域面積 | 38.65km² |

| 河道特性 | セグメント1(扇状地) |

| 主な工事概要 | 掘削工V=11,792m3 護岸工A=5,262m2 根固工N=639個 |

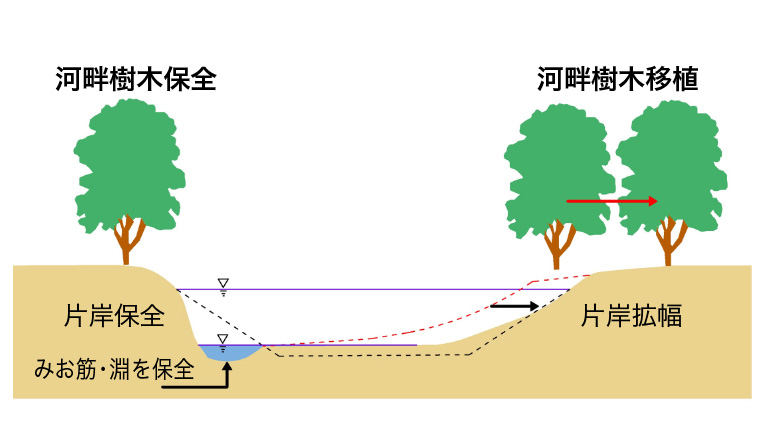

工夫点

越流被害を防止するため、大幅な流下能力を拡大する必要があった。被災を受けていない護岸を活かしつつ、片岸拡幅によって河積を確保した。澪筋幅を従来通りにしたことで、澪筋の水面幅ならびに河床の状況が維持され、さらに、拡幅部の水際には寄土や寄石を実施することで、寄州に植生が早期に形成され、より自然な河道が創出されている。