聞こえる音の大きさが軽減されます。

3,000ft(約900m)から4,000ft(約1,200m)に引き上がることで、約2~4dB

3,000ft(約900m)から5,000ft(約1,500m)に引き上がることで、約4~7dB

航空機騒音について

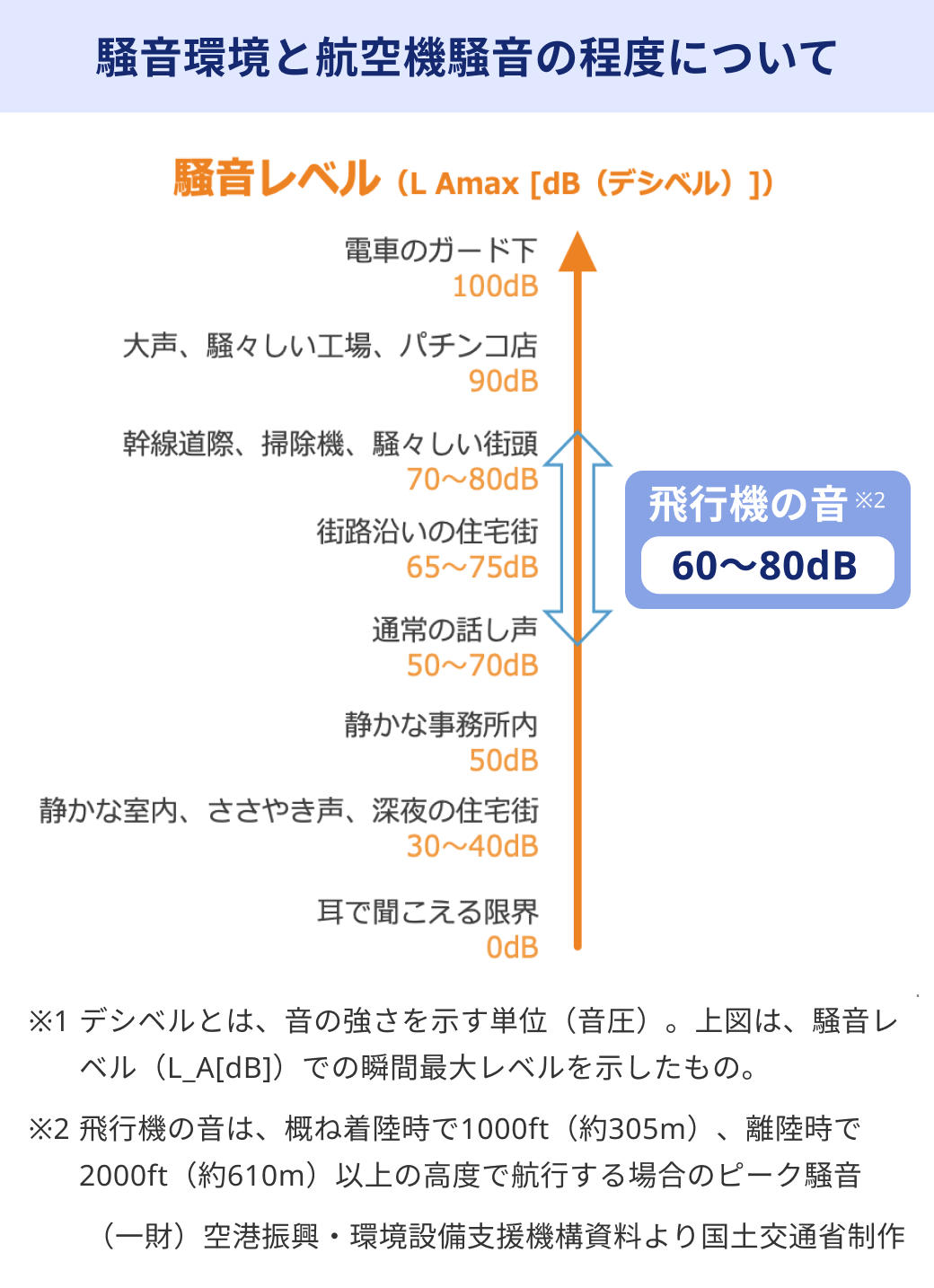

航空機の音は、さまざまな生活音の一つとして聞こえてきます。環境への影響をできる限り小さくすべく、取組を実施しております。

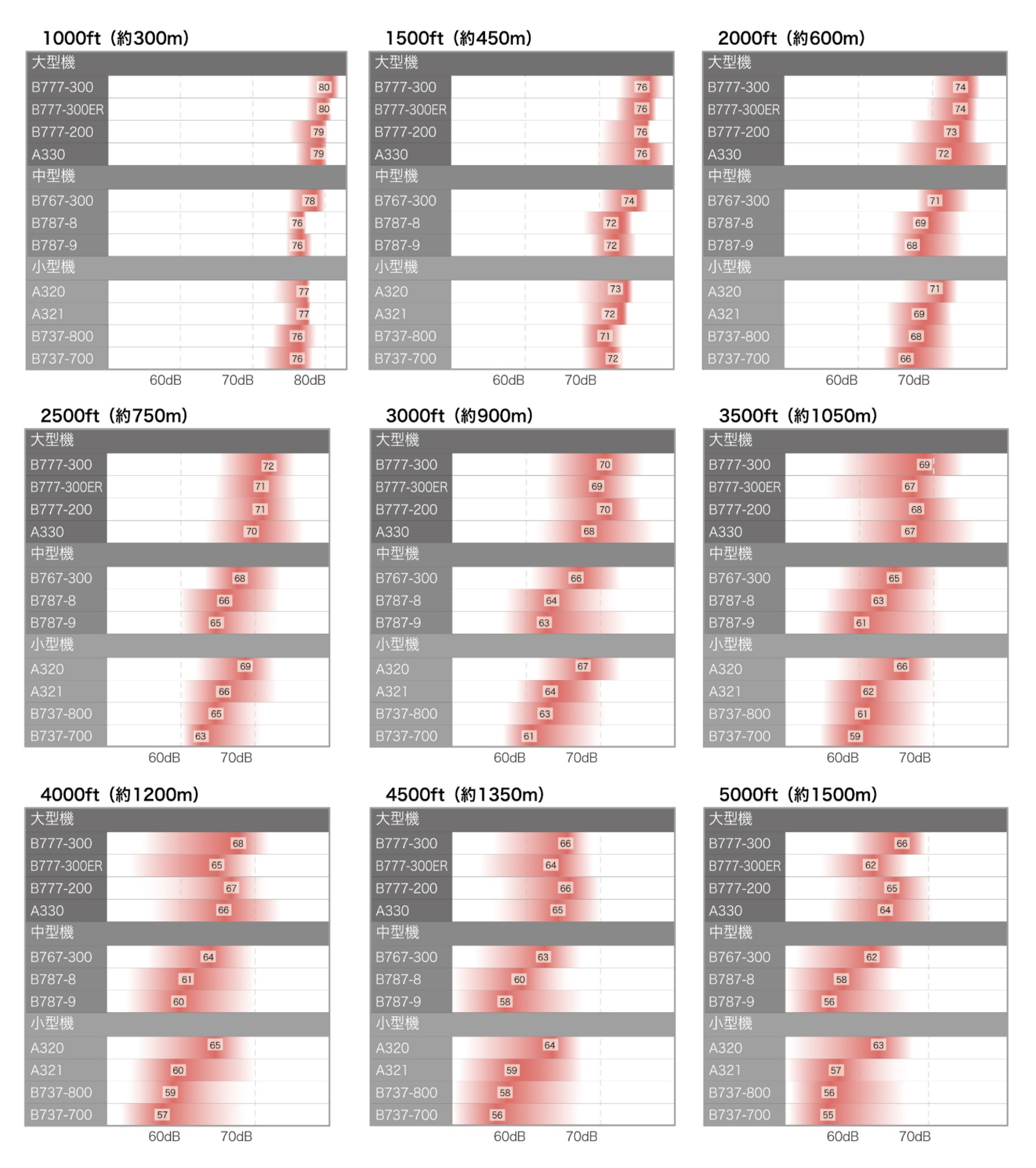

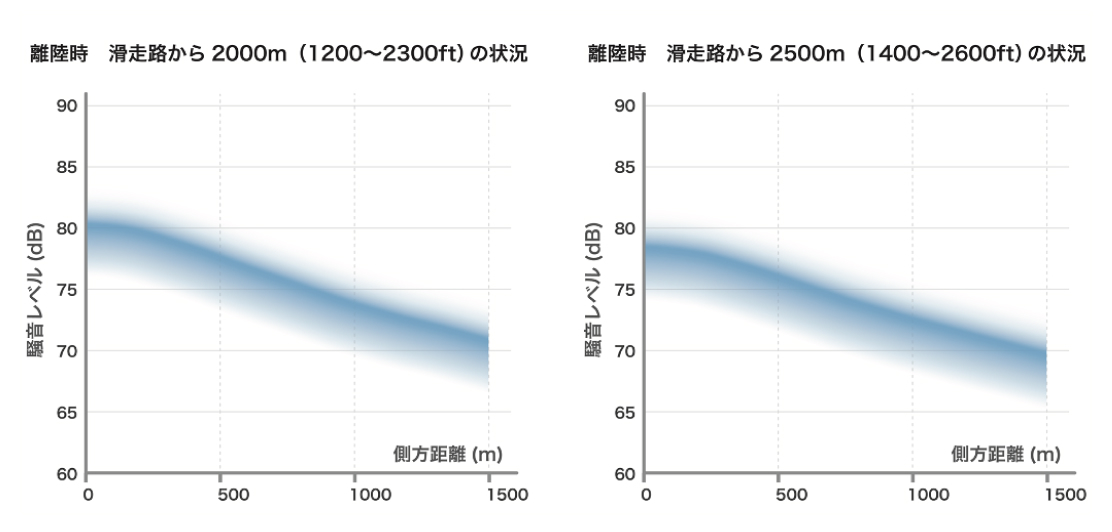

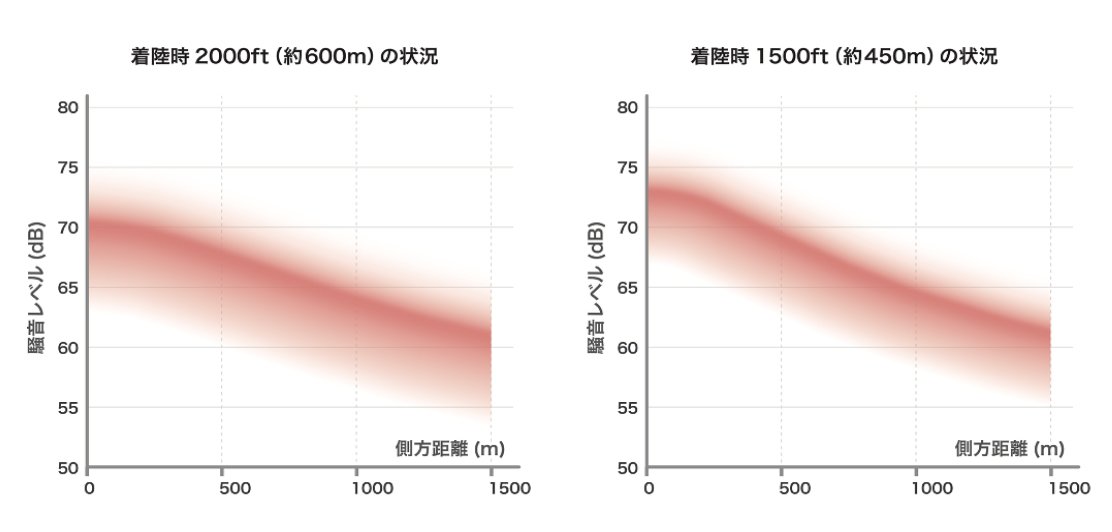

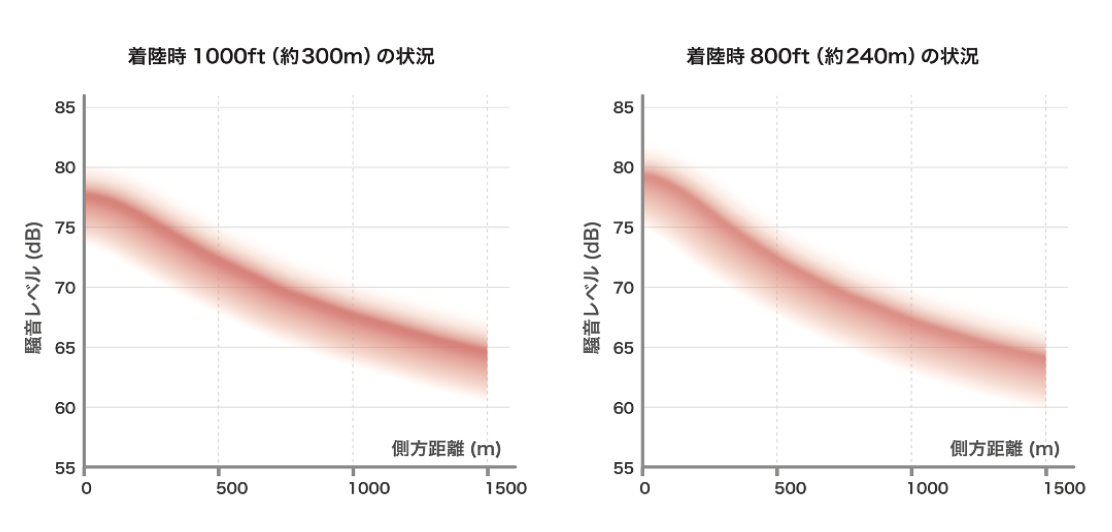

一般に高度が高いほど音は小さく、低いほど音は大きく聞こえます。また着陸の時と離陸の時で音の大きさが異なります。

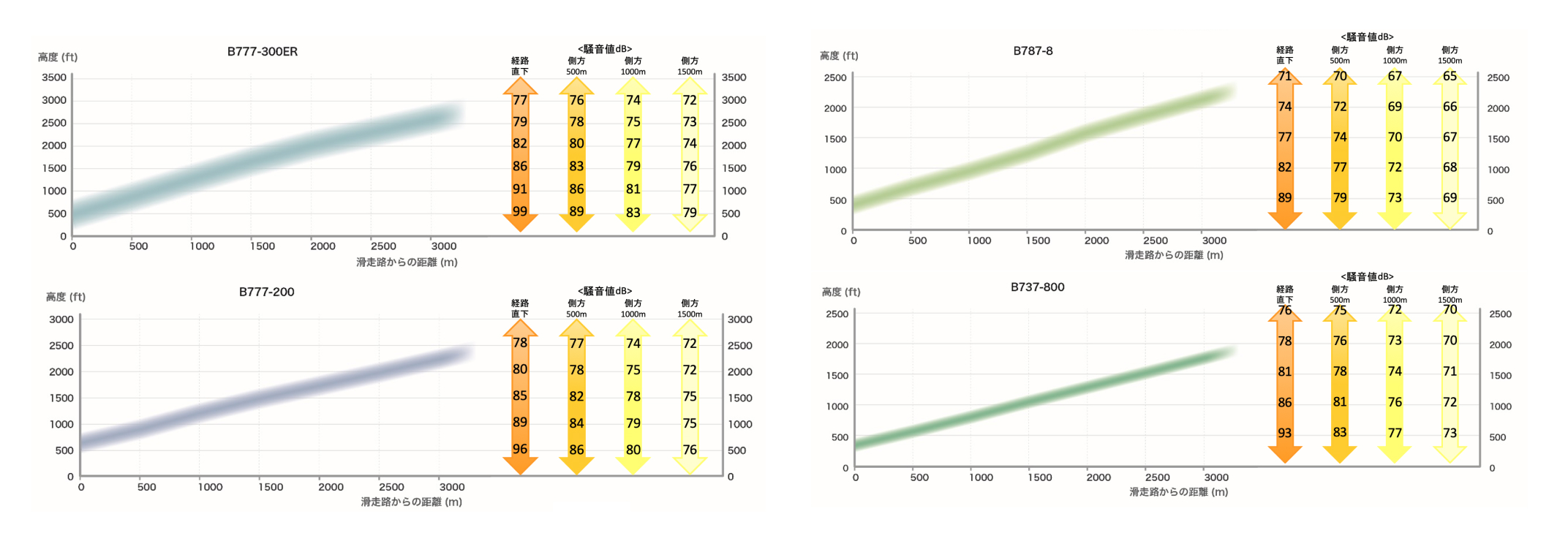

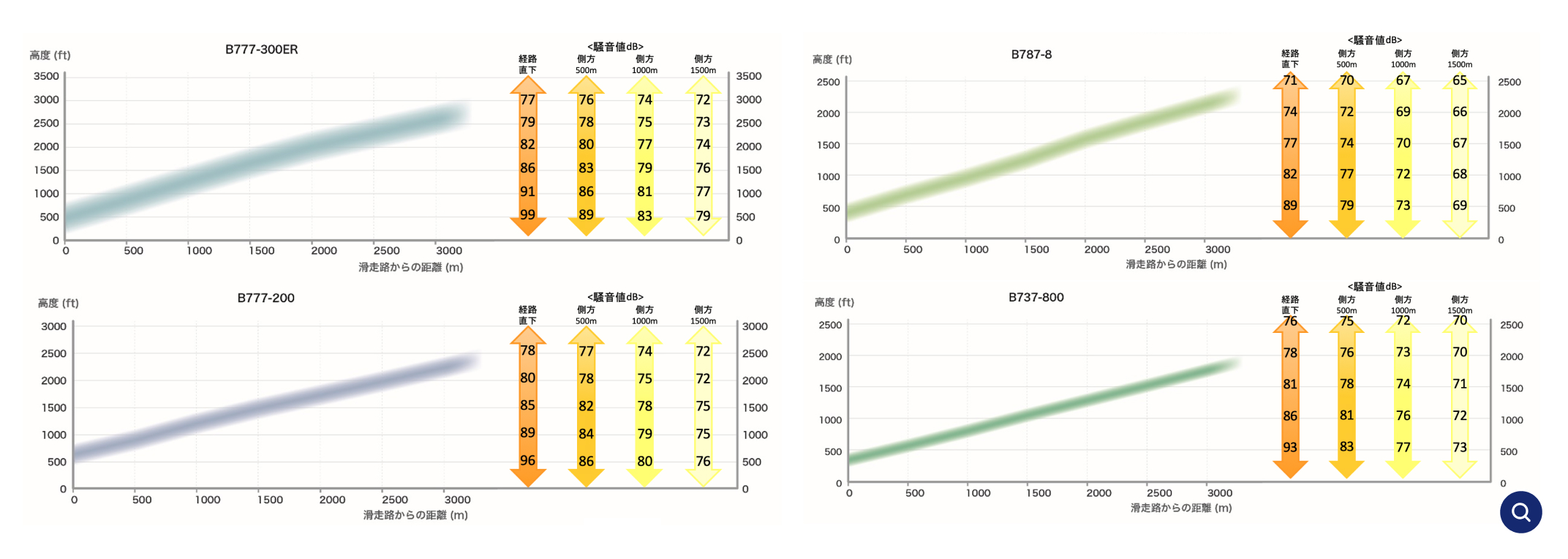

※着陸時の高度はすべての機種で同じですが、離陸時の高度は、機種や燃料の搭載状況等により異なります。

聞こえる音の大きさが軽減されます

3,000ft(約900m)から4,000ft(約1,200m)に引き上がることで、約2~4dB

3,000ft(約900m)から5,000ft(約1,500m)に引き上がることで、約4~7dB

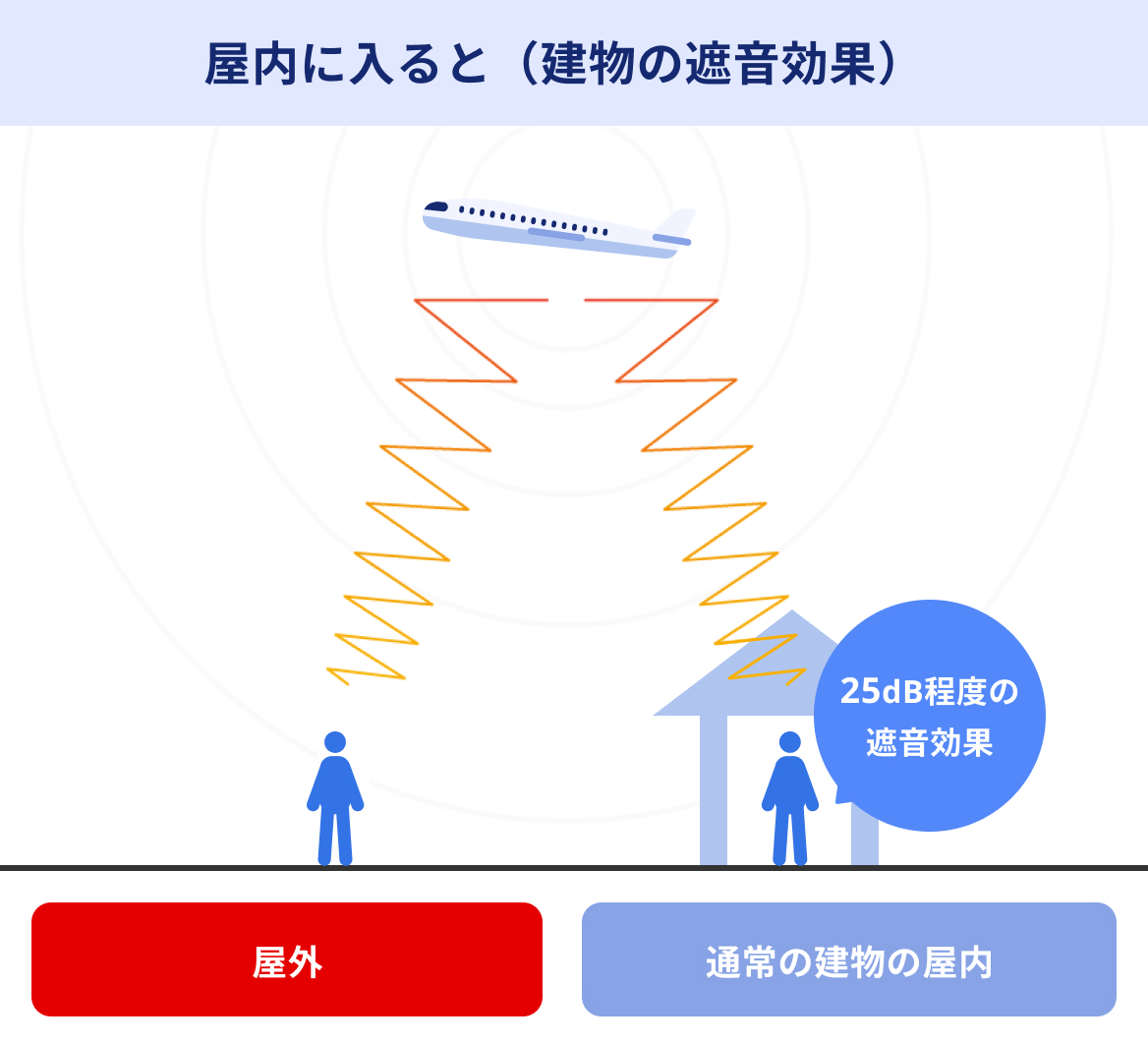

屋内では遮音効果により、大幅に小さくなります。

近年の住宅は気密性の高まりや、窓の防音性能の向上により、高い遮音性能があるとされています。

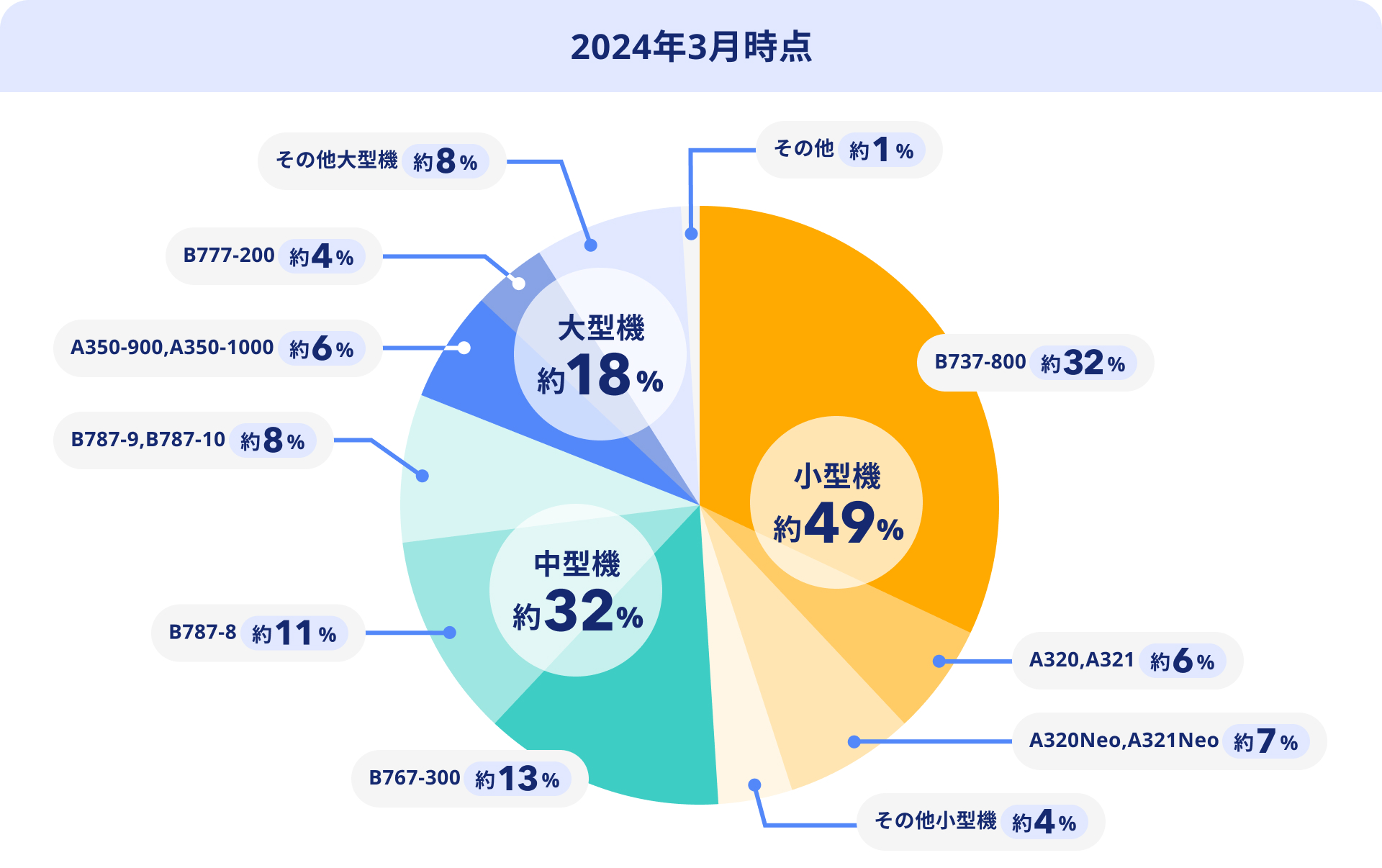

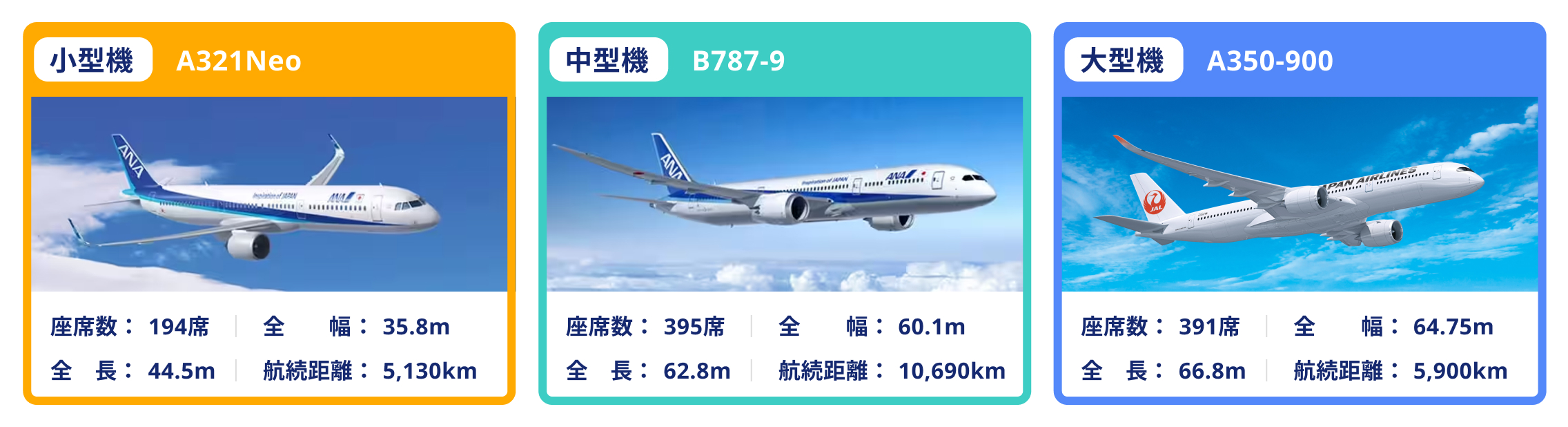

一般に航空機が小さいほど音が小さく、大きいほど音も大きくなります。

一般に高度が高いほど音は小さく、高度が低いほど音は大きくなります。

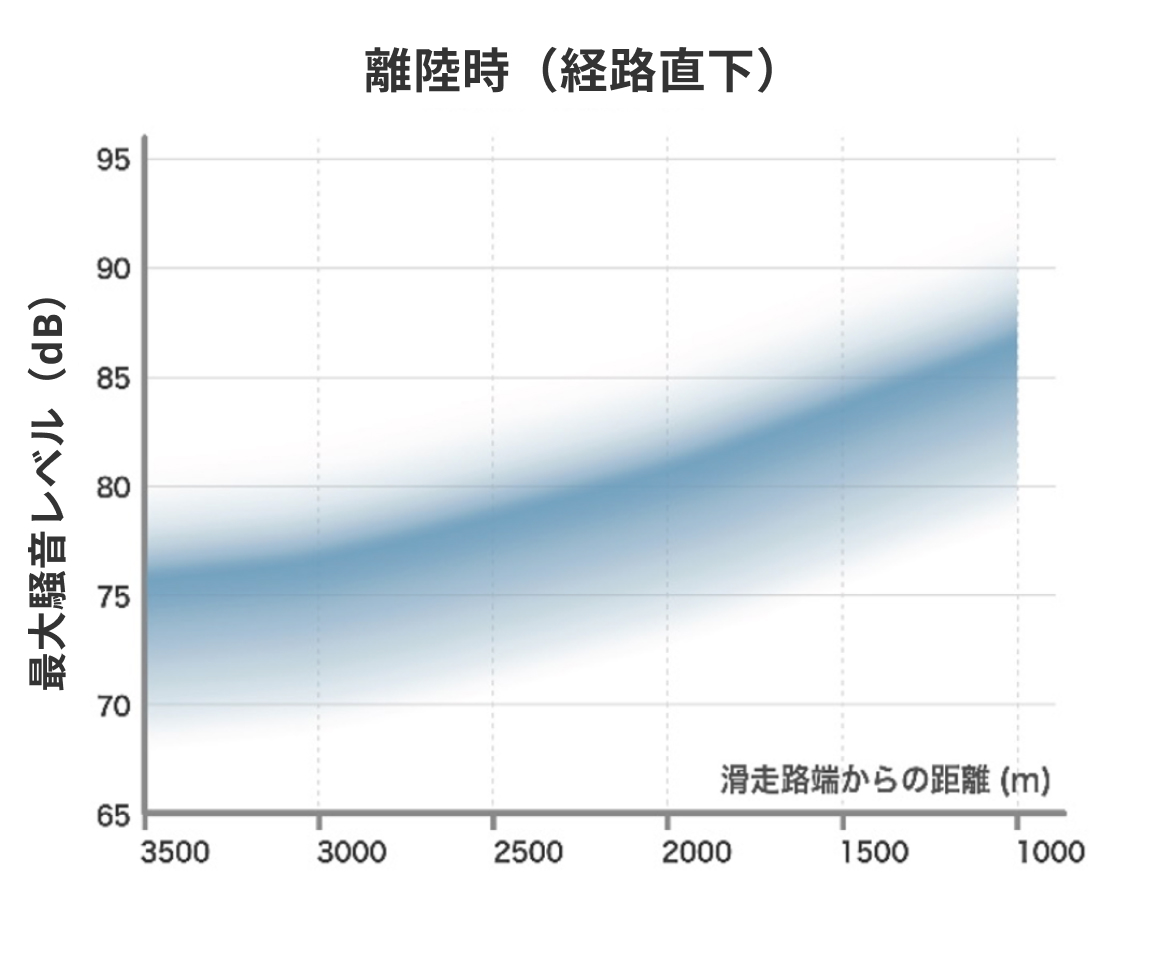

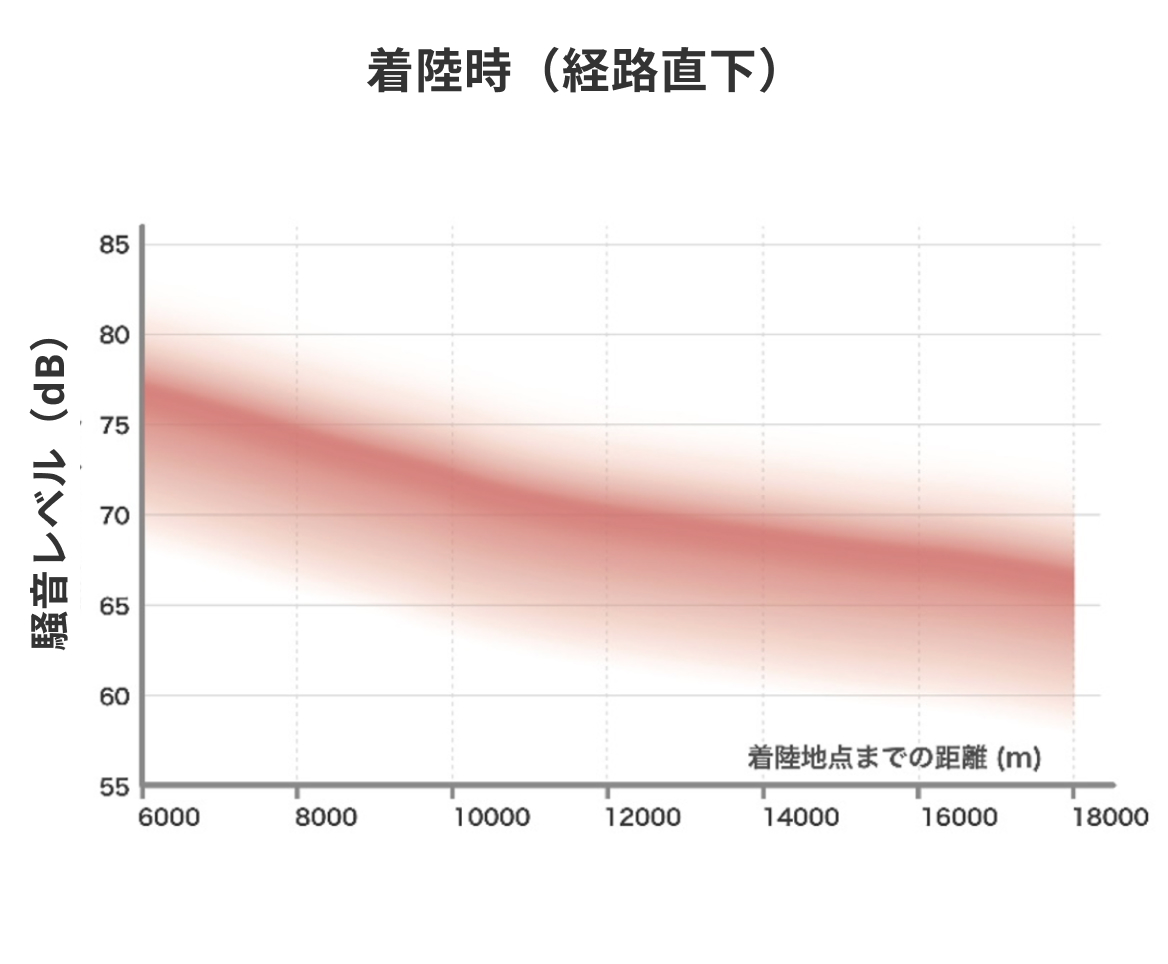

また、着陸の時と、離陸の時では、音の大きさが異なります。(着陸時の高度は全ての機種で同じですが、離陸時の高度は、機種や、燃料の搭載状況等により異なります。)

着陸は、計器着陸装置(ILS)を利用した進入を念頭においており、国際基準に基づき一定の角度で降下することを想定したものです。

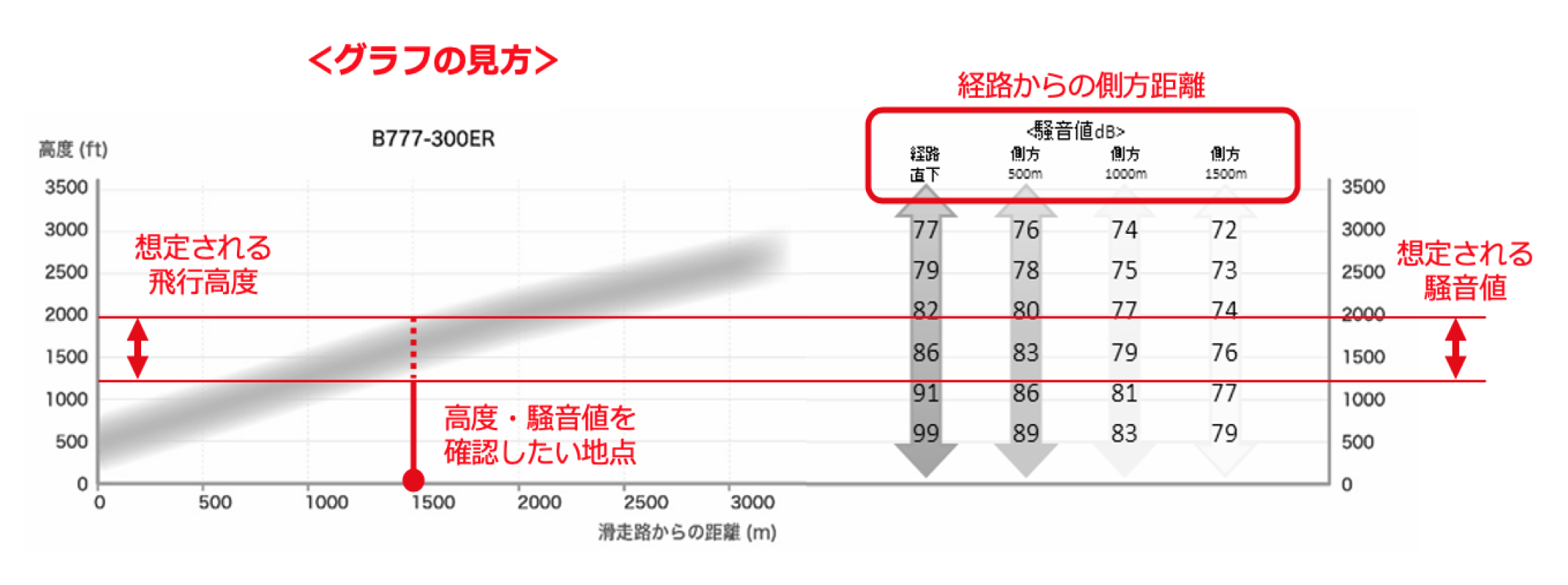

デシベル[dB]とは、音の大きさを示す単位。

騒音値は、国土交通省が、過去のデータベースから推計した最大値。実際には重量や気象条件により異なる場合があります。

聞こえる音の大きさが軽減されます。

3,000ft(約900m)から4,000ft(約1,200m)に引き上がることで、約2~4dB

3,000ft(約900m)から5,000ft(約1,500m)に引き上がることで、約4~7dB

<備考>

上表の騒音値は、地上観測地点での最大騒音値※ を推計した値。 航空機1機が観測地点の真上を通過する際に騒音値がピークを迎えるという前提にたって、計算上求められる騒音のピーク値。 国土交通省推計値

実際の騒音値は、離陸重量等の運航条件や風向等の気象条件によって変動する。

<備考>

上表の騒音値は、地上観測地点での最大騒音値※ を推計した値。 航空機1機が観測地点の真上を通過する際に騒音値がピークを迎えるという前提にたって、計算上求められる騒音のピーク値。 国土交通省推計値

実際の騒音値は、離陸重量等の運航条件や風向等の気象条件によって変動する。

<備考>

上表の騒音値は、過去の航空機騒音調査によって取得したデータベースから、飛行経路下における地上観測地点での瞬間の最大騒音レベル※ を推計した値。 航空機1機が観測地点の真上を通過する際に騒音値がピークを迎えるという前提にたって、計算上求められる騒音のピーク値。 国土交通省推計値

実際の騒音値は、離陸重量等の運航条件や風向等の気象条件によって変動する。

上表に記載している機種は羽田空港の2014年夏ダイヤにおいて、大型、中型、小型の各グループで構成比率上位機種を例として選定。

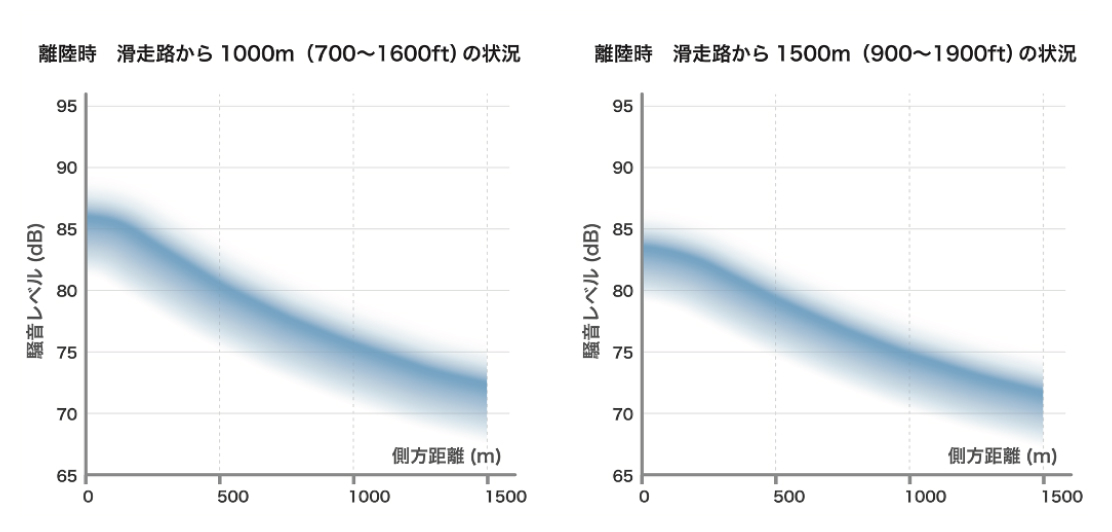

飛行機の音は、飛行経路から離れると聞こえにくくなります。

また、屋内では、建物の遮音効果により、飛行機の音は大幅に小さくなります。

音の伝わり方については、周辺の建築物、地形、天候(気温、湿度、雲の有無等)などの影響を受けます。

目安であり、実際の遮音性能は、建物により異なります。

平成10年5月 中央環境審議会答申

<備考>

上記の騒音レベルは、国土交通省で実施した過去の測定をもとに推計した値です。

最大騒音レベルについては、離陸重量等の運行条件や風向等の気象条件によって変動するものとなります。

天候や安全上やむを得ない状況、地形や建物の形状等により実際に観測される騒音レベルがこれを超える可能性はあります。

一般に航空機が小さいほど音が小さく、大きいほど音も大きくなります。

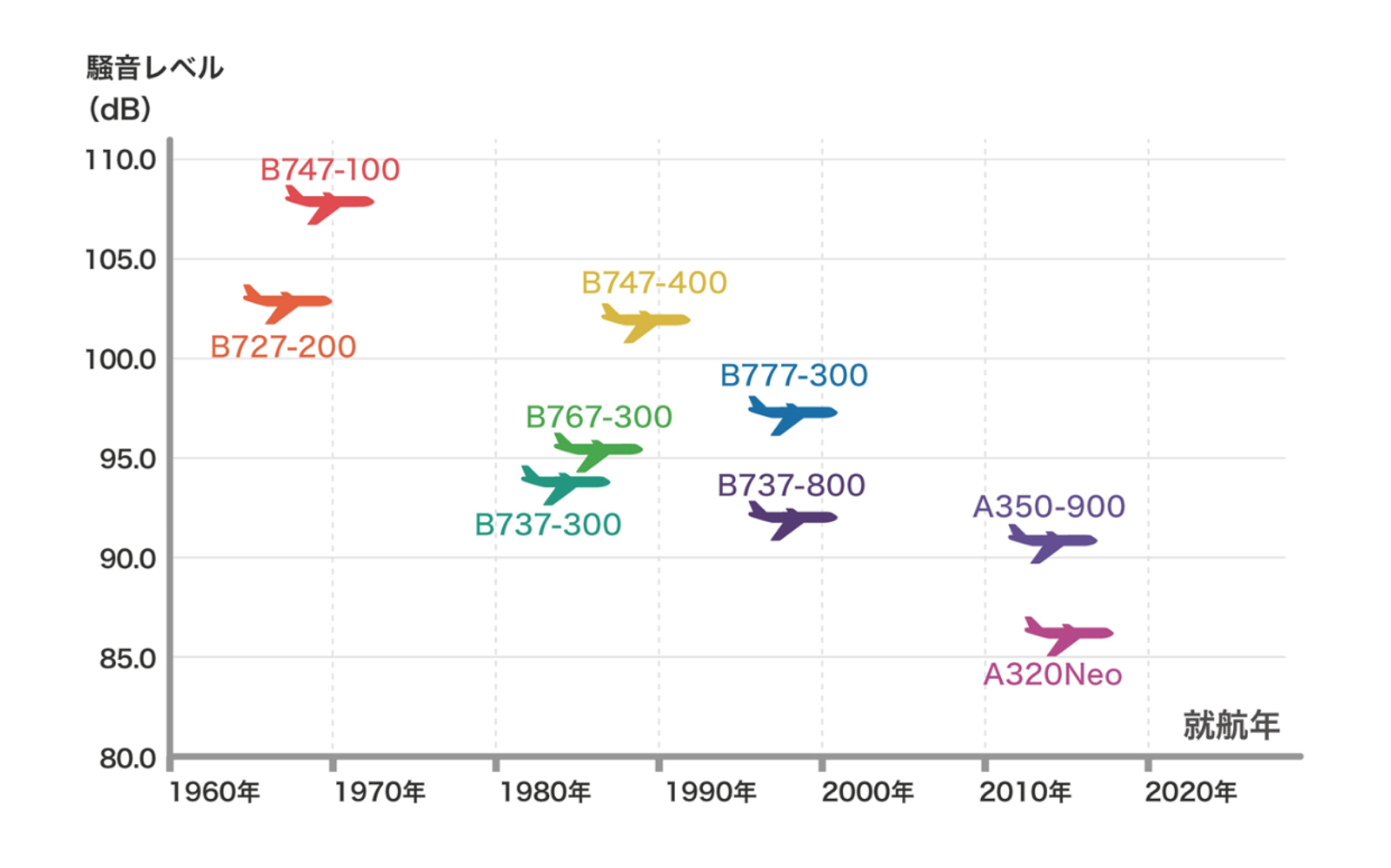

また、最新の航空機は、昔の航空機に比べ大幅に音が静かになっており、そのような新しい航空機が日本の空で数多く使われています。

機材の座席数などの値は、代表的な例を示したものです

騒音レベル(dB)は、機体違いによる性能水準の比較のため用いたものであり、実測値とは異なる(騒音証明時の空港近傍離陸測定点における騒音値(L_EPNL)を近似式によりL_A[dB]に変換したものを基に国土交通省作成)