PLATEAUで描く街の"未来"。不動産開発のデジタルインフラがグランプリ獲得

「PLATEAU AWARD 2024 最終審査会・表彰式」レポート

PLATEAU AWARD 2024が2025年2月15日、東京・竹芝のポートシティ竹芝ポートスタジオで開催された。

- 文:

- 大内孝子(Ouchi Takako)

- 編集:

- 北島幹雄(Kitashima Mikio)/ASCII STARTUP

- 撮影:

- 曽根田元(Soneda Gen)

10チームのファイナリストが集結した3年目のPLATEAU AWARD

Project PLATEAUでは、2024年度も年間を通して様々なイベントを展開してきた。その年の集大成として行われるPLATEAU AWARDは、6月にプレエントリーが開始され、ハンズオン、アイデアソン、ハッカソン等の参加者のゴールとしても目標になっている。

AWARDとしては3年目を迎えたPLATEAU AWARD 2024では、60チーム以上の応募者の中から一次審査を通過したファイナリスト10チームが最終審査会に臨んだ。各チームの持ち時間は発表5分、質疑3分。審査のポイントは次のとおりだ。

(1)3D都市モデルの活用

(2)アイデア

(3)UI/UX/デザイン

(4)技術力

(5)実用性

審査委員長・齋藤精一氏(パノラマティクス主宰)、審査員・川田十夢氏(開発者 / AR三兄弟 長男)、千代田まどか:ちょまど氏(マイクロソフト エンジニア)、小林巌生氏(Code for YOKOHAMA 共同代表)、野見山真人氏(Takram デザインエンジニア)、十川優香氏(国土交通省 都市局 国際・デジタル政策課)の6名が審査に当たった。

審査の結果、グランプリ(賞金100万円)、PLATEAU賞、PLATEAUユース賞(学生部門)、UI/UXデザイン賞、データ活用賞、エモーション賞、イノベーション賞、審査員特別賞が選出された。グランプリには賞金100万円が贈られた。なお、今回の最終審査会に登壇した10チームには、「ファイナリスト認定証」が贈られた。

全体の進行は伴野智樹氏(一般社団法人MA 理事)、加茂春菜氏(株式会社ホロラボ Playful Fields Group Lead)が務めた。

グランプリは不動産開発のデジタルインフラ「街の"未来"を描く地図」

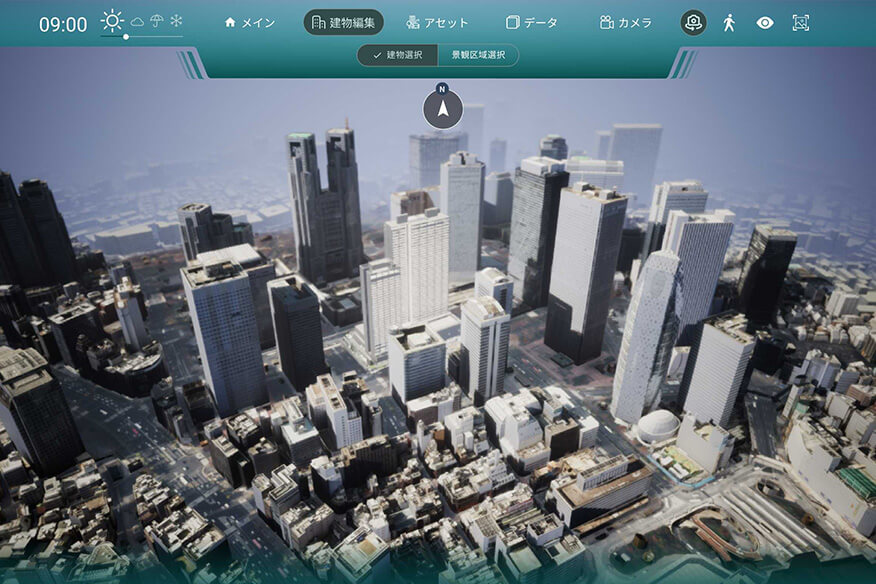

グランプリを受賞したのはトグルホールディングスの「街の"未来"を描く地図」。不動産・建築・金融情報を統合したプラットフォームだ。不動産開発を見える化し、加速するためのデジタルインフラとして2024年9月にリリースされ、個人から中小、大手デベロッパーをはじめとして仲介事業者にも導入が進んでいるという。当該プロダクトのリリースに加え、トグルホールディングスは資金調達38億円を実現しているとのこと。

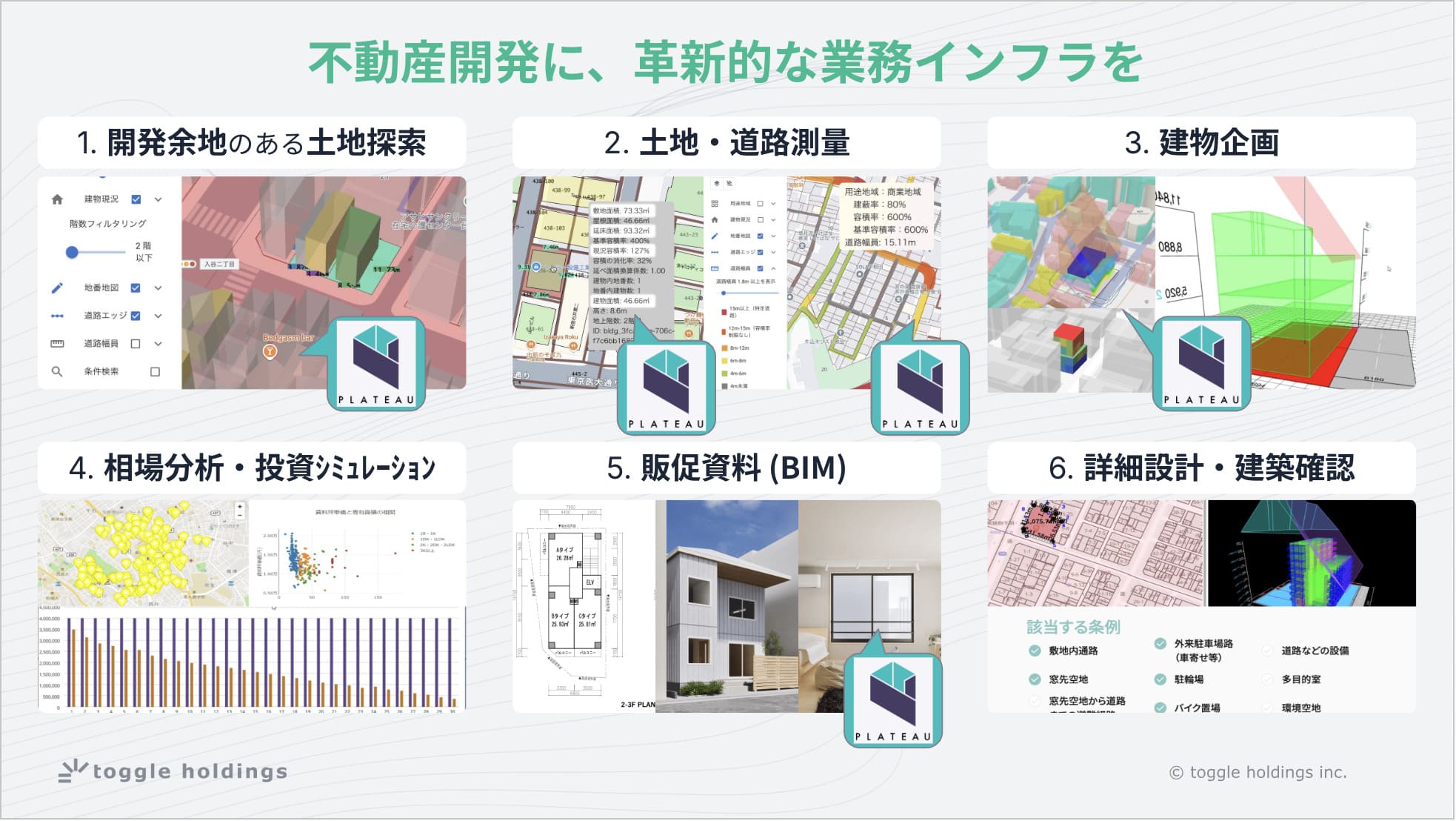

不動産の開発の工程は多岐にわたり、その様々な情報を包括的に判断することが必要となる。土地を探す、測量する、建築物を企画することを柱に、都市計画情報や道路幅、地番、容積率など、多岐にわたる情報を参照する必要がある。それらのデータや情報を一元的に集約・統合して可視化し、そしてPLATEAUデータを組み合わせることで、その土地の未来を描くことができるとする。

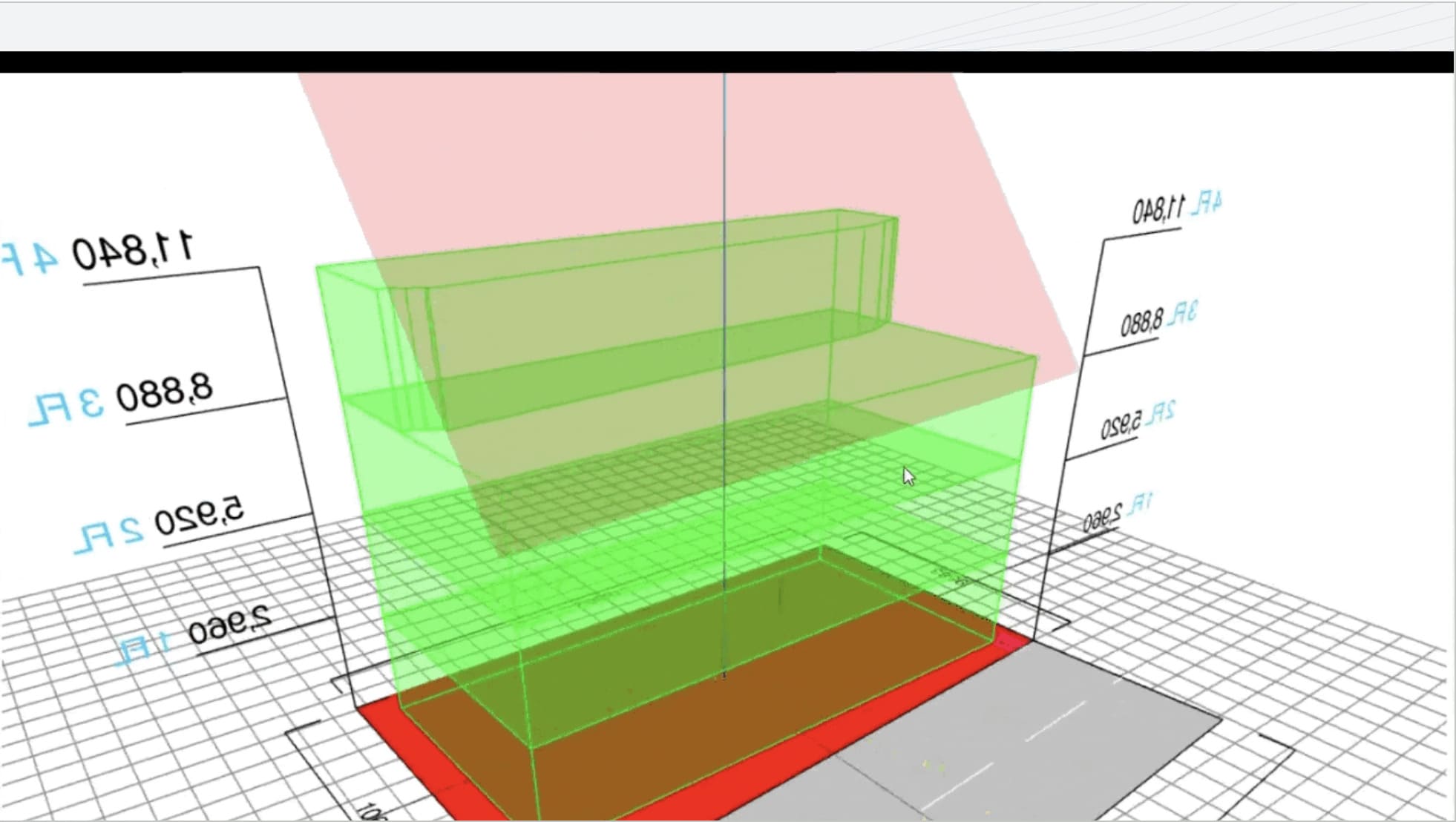

道路、footprint、高さと階数、3DモデルなどPLATEAUのデータおよび他のオープンデータに、自社の技術であるGISの解析技術や建物生成AI技術を組み合わせて、包括的な体験を実現している。

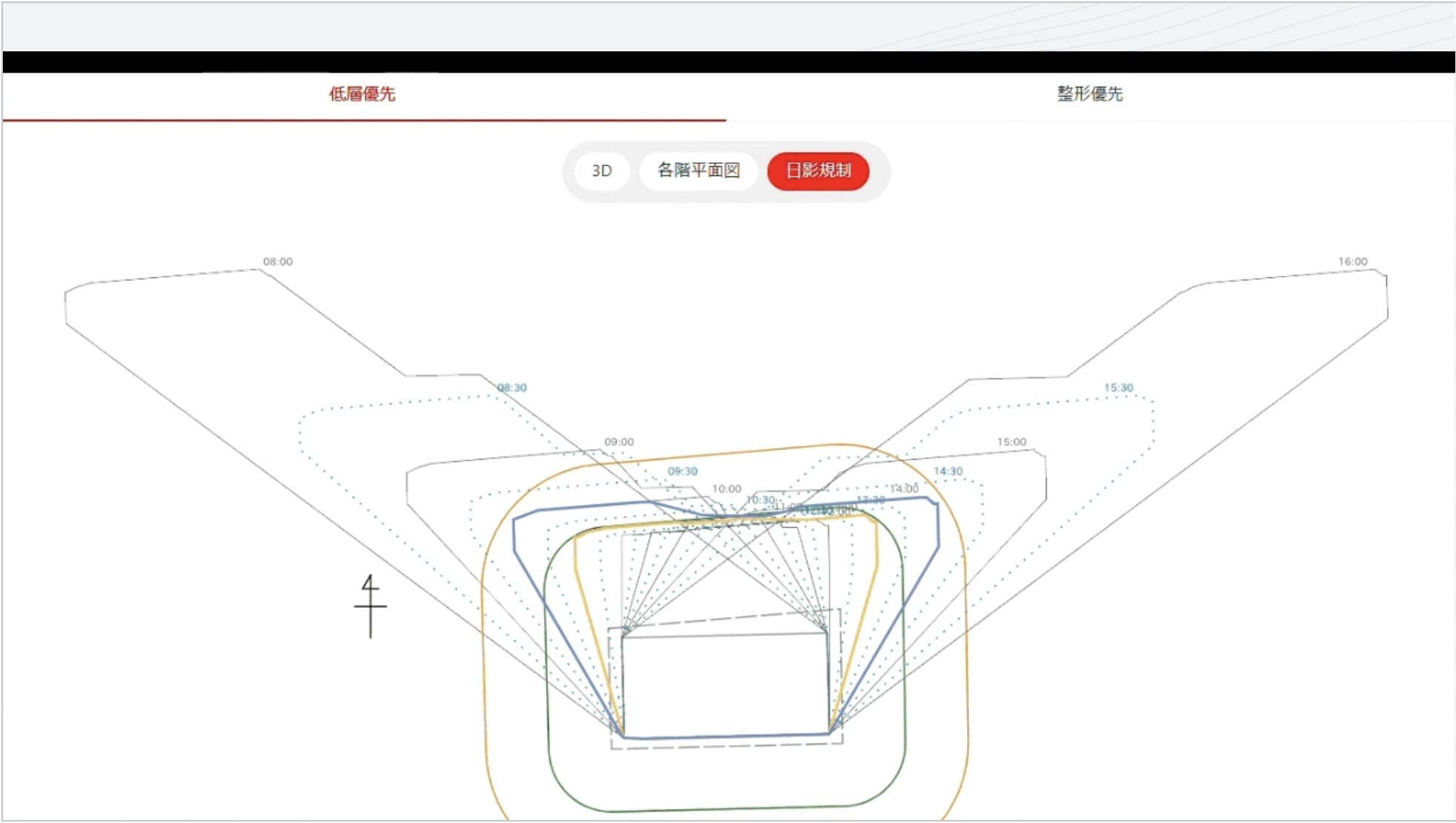

建物生成AIでは、建築基準法の対応はもちろん斜線・天空・日陰など複雑な数学計算を用いて、その土地に最適な建物を瞬時に計算・描画することも可能だ。建築ボリュームや日影図も同時に出力できるので、そのまま建築計画を進めることができる。これらの機能を利用することにより、建物企画の業務を大幅に圧縮できるという。

審査委員長の齋藤氏よりグランプリのトロフィーと賞状、賞金100万円が贈られた。齋藤氏は次のように選定理由を述べた。

齋藤氏:国のオープンデータを使って、ここまで考えてビジネスモデルを作り、資金調達も行い、サービス化までしようとしているのが圧倒的だと、審査員全会一致でグランプリに選出しました。国が整備するオープンデータやプラットフォームは、民間の事業者にビジネスで活用してもらうことを意識して整備されており、PLATEAUにもそうした思いが込められています。これまでのPLATEAU AWARDでもビジネスのアイデアはいくつも出てきましたが、今回みなさんがやられたことは、より難易度が高いことだと思います。PLATEAUだけでなく建築基準法も深く研究し、まちづくりにいかにアプローチしていくかを、さまざま分野から研究してきたからこそできたものだと思います。今後、オープンデータだからこそ、おそらく競合も生まれてくるでしょう。さらに成長を続けるためにも、いろいろな分野の知見を取り入れ、どんどん会社のドメインを強くすることが必要になってくると思います。ぜひ今後もがんばってください。

グランプリの授与では開発チームメンバーや関係者も登壇し喜びを分かち合った。代表者の新谷健氏は次のように喜びを語った。

「ビジネス以外の形でこうしてエンジニアのチームが称賛されることを、素直にうれしく思います。デジタル産業インフラを作るという僕たちの目標は、産業構造全体をより良くしていく取り組みだと思っていますし、それはProject PLATEAUの思いとも重なる部分があると思っていたので、こうして評価していただけてとてもうれしいです」

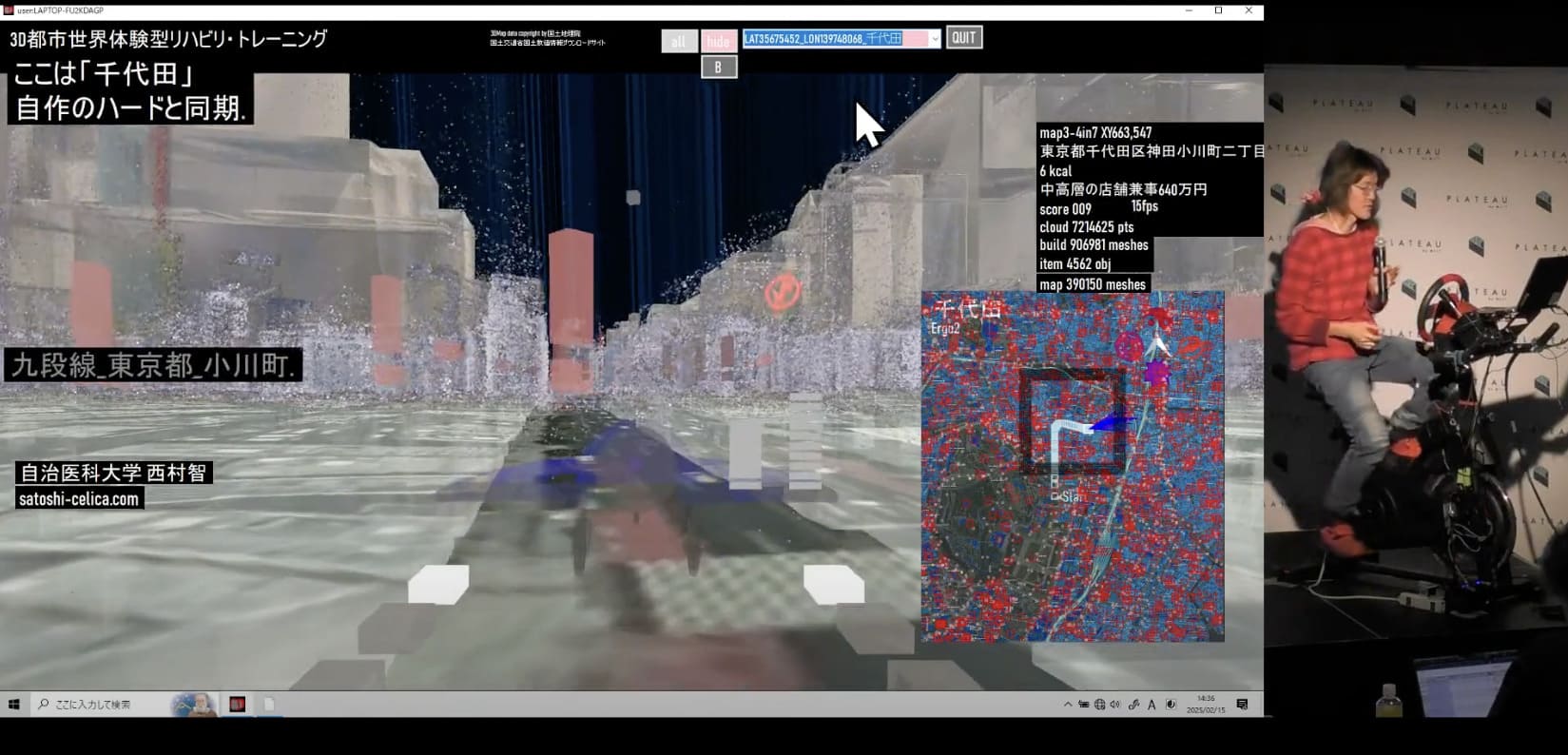

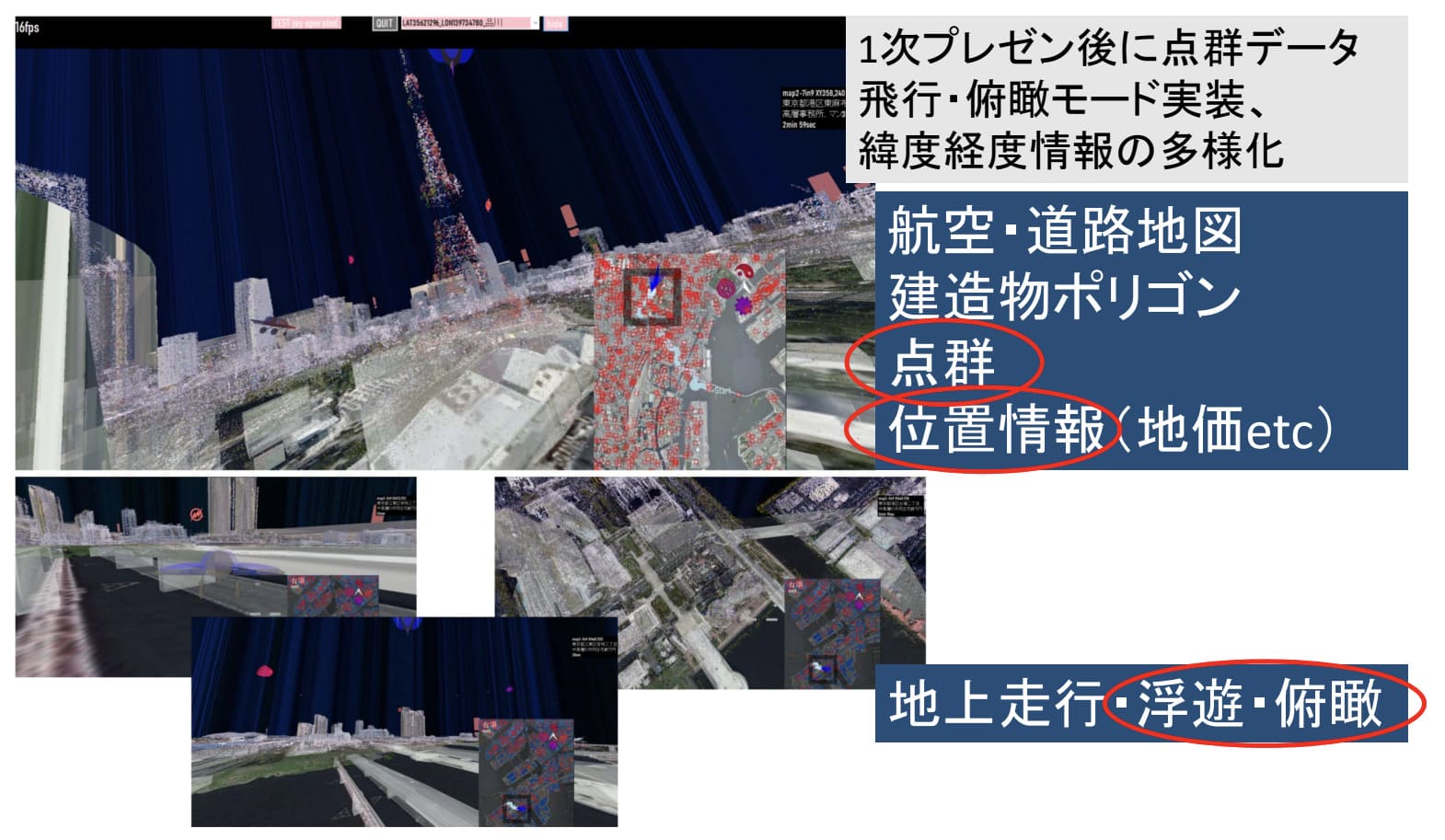

イノベーション賞は納得のフルスクラッチ「3D都市世界体験型リハビリ・トレーニング」

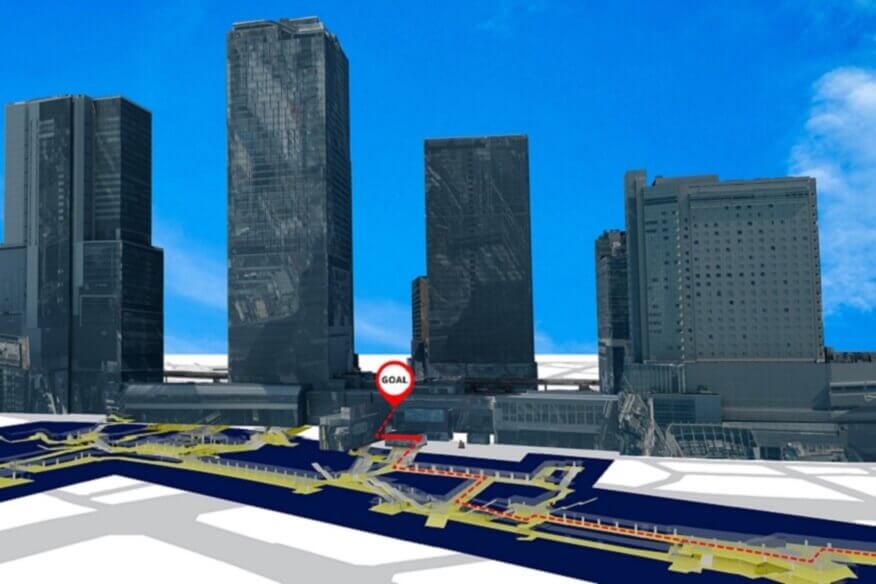

イノベーション賞を受賞したのは自治医科大学 西村智氏の「3D都市世界体験型リハビリ・トレーニング」。3D都市モデルの医療応用として、医師である西村氏が提案する楽しめるリハビリ用のトレーニングマシン+システムだ。

生活習慣病や心臓病の予防や治療にはダイエットおよび運動が不可欠だが、市販の運動支援アプリはインタラクティブ性が少なく、「面白くない」、「体を動かしてる実感がない」、「達成感がない」といった理由からなかなか継続しづらいもの。そこに問題意識を感じ、「飽きないリハビリ」を実現するため、運動とハードと融合させたシステムを作り上げたという。

ユーザーの動作や位置を細かくセンシングし、その運動量からリアルタイムにポリゴンで自作した空間へフィードバックをかけ、ユーザーに「進む・曲がる・飛ぶ・泳ぐ」など多様な動作を提供する。UnityやUnreal Engineなどを介するとセンシングからフィードバックの速度が思うように出ないことから、CityGML、国土地理院の3Dマップ、航空写真・白地図などのデータセットは、GML、XML、KMLなどの形式を直接読み込み、C#でOpen GLで直接メモリに書き出している。ハードウェアに関しても、一度分解して、チューニングしているという。

ユーザーはハンドル操作により好きな場所に進むことができる。観光案内、駅・地名・名所旧跡など都市の付加的情報を取り込み、その場所に行った気になるよう演出している。また、現実空間だけではなく、月やゲーム画面の中を走るなど、様々な景色を楽しめるようになっている。

審査員の川田氏は選定理由を次のように述べた。

川田氏:AWARDには募集要項というものがあって、たいていの場合は、その中に収まる範囲で作品を仕上げて応募するものですが、西村さんは明らかに作ってる範囲が募集要項を超えている。さらに、期待を超えたうえで、これだけまとまったものを作り上げてくれました。これこそ、まさにイノベーションということで、イノベーション賞を差し上げることにしました。

受賞した西村氏のコメントは次のとおり。

「今日は普段自分がいる環境とはまったく違う人達と会えることを楽しみにしてきました。実機も持ってきていますので、みなさんに試していただきたいと思います」

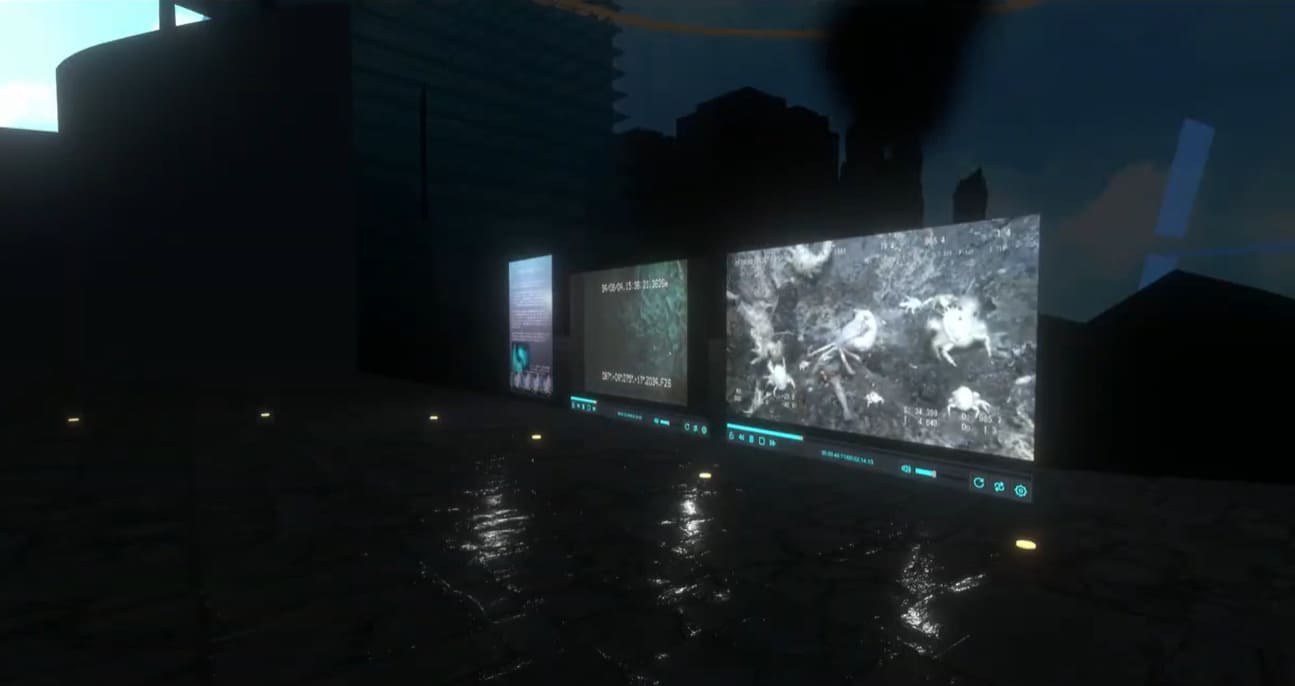

エモーション賞は高層ビルを水槽にした「虎ノ門深海水族館」

エモーション賞はうっぴー氏の「虎ノ門深海水族館」が受賞。虎ノ門深海水族館は、VRChat上に作成した虎ノ門ヒルズのビルが丸ごと水槽になっているワールドだ。プレイヤーはワールド内をアバターとして自由に歩き回ることができる。趣味の一つとして土日に科学館でボランティア活動をしているうっぴー氏はツアー形式で発表を行った。

深海は太陽光がほぼ届かない水深200mより深い領域だが、具体的に想像することは難しい。そこで、200m級の建物を水槽に見立てて深海相当の水槽を作り、深海のスケール感を体感できるようにした。

ビルの頂上を水面とし、水深200mがどこにあるのかを黄色いリングで示している。降り注ぐ太陽光が下にいくほど届かなくなる様子をグラデーションで表現している。ちなみに、舞台となった虎ノ門はうっぴー氏が就職して最初のオフィスがあった思い出の街だという。

全長18mのダイオウイカの立ち泳ぎ姿を見たり、深海の現象(例えば熱水噴出孔の近くにある生態系について)について説明パネルと動画で知ることができる。こうしたワールド内の動画は海洋研究開発機構(JAMSTEC)のもの。

ちょまど氏は選定理由を次のように述べた。

ちょまど氏:ビルのすべてを水槽にするなんてエモーショナルの塊でしかない。とても「癒し」の作品です。VRの世界なので全部ファンタジーにもできたところを、あえて現実の虎ノ門という、しかも自分にゆかりのある場所をベースに水族館にしたというエピソードもとても素敵。ワールド内で魚が泳いでたり、水族館としてのファンクションもあったり、ご自身がガイドをしていらっしゃる経験もあってプレゼンも素晴らしく、魂のこもった作品だということで全会一致で選びました。

うっぴー氏の受賞コメントは次のとおり。

「私自身は技術力も知識も実はまだ全然ないのですが、たくさんの詳しい方々に本当にすごくお世話になって実現できた作品です。どうもありがとうございました」

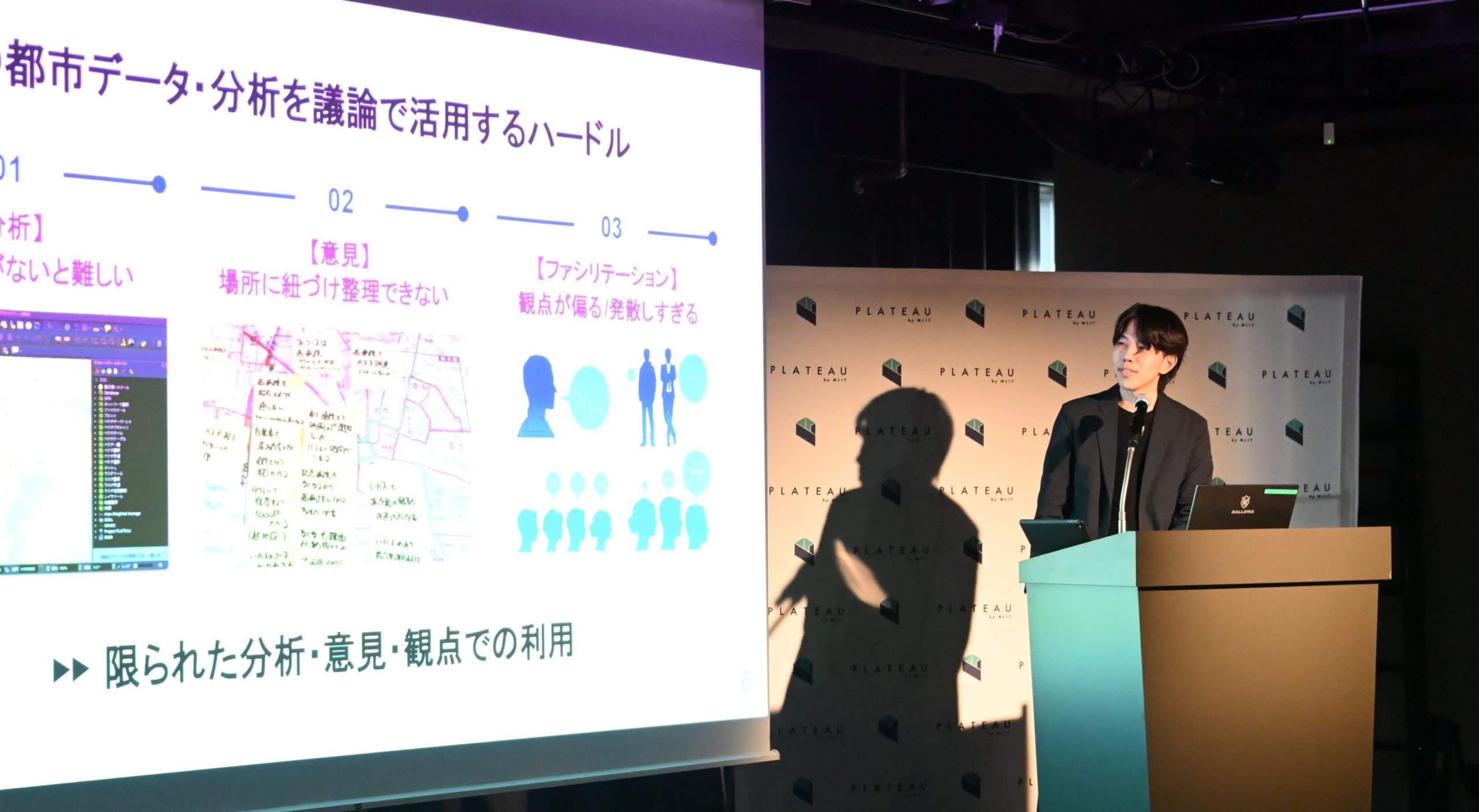

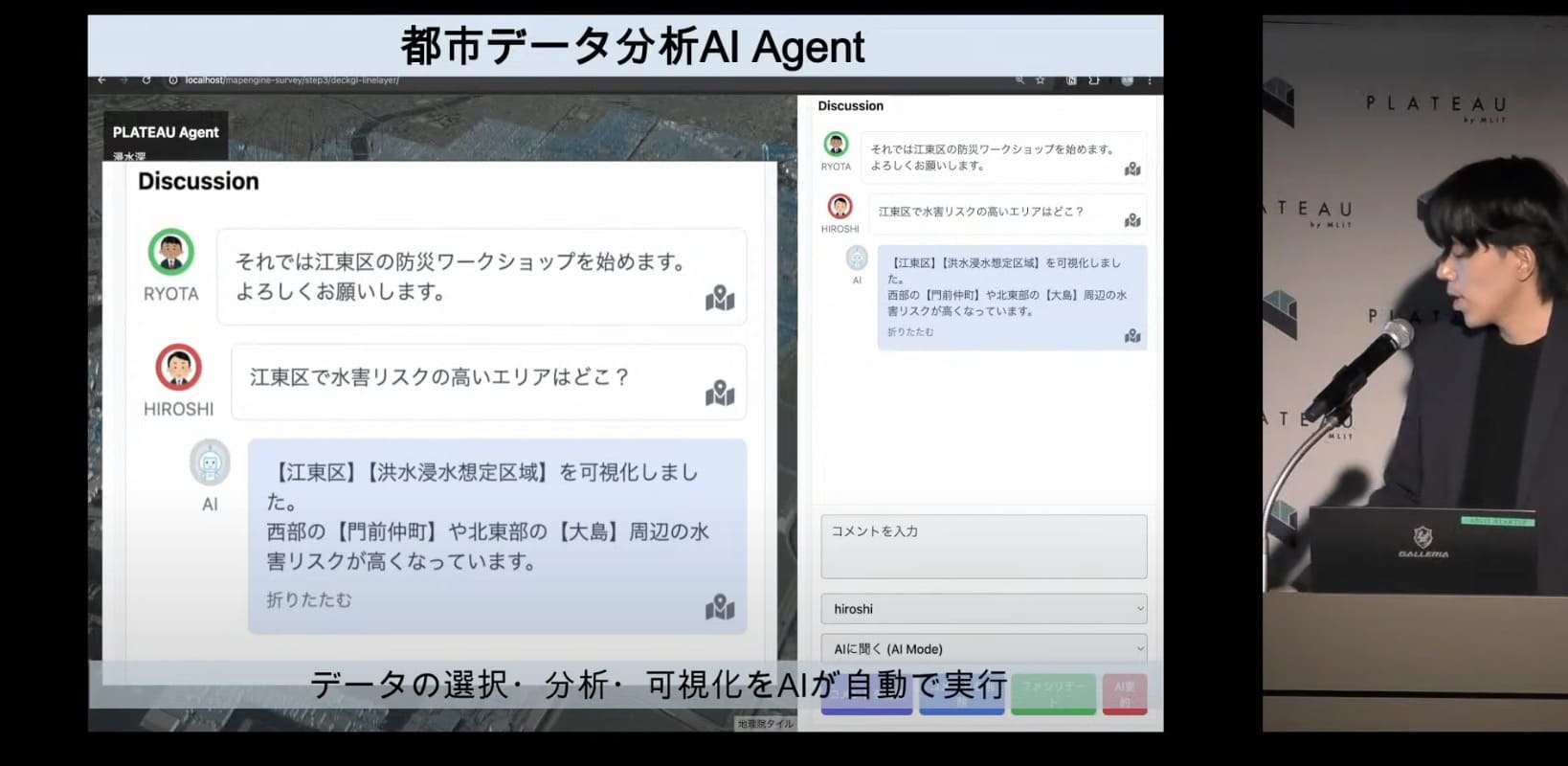

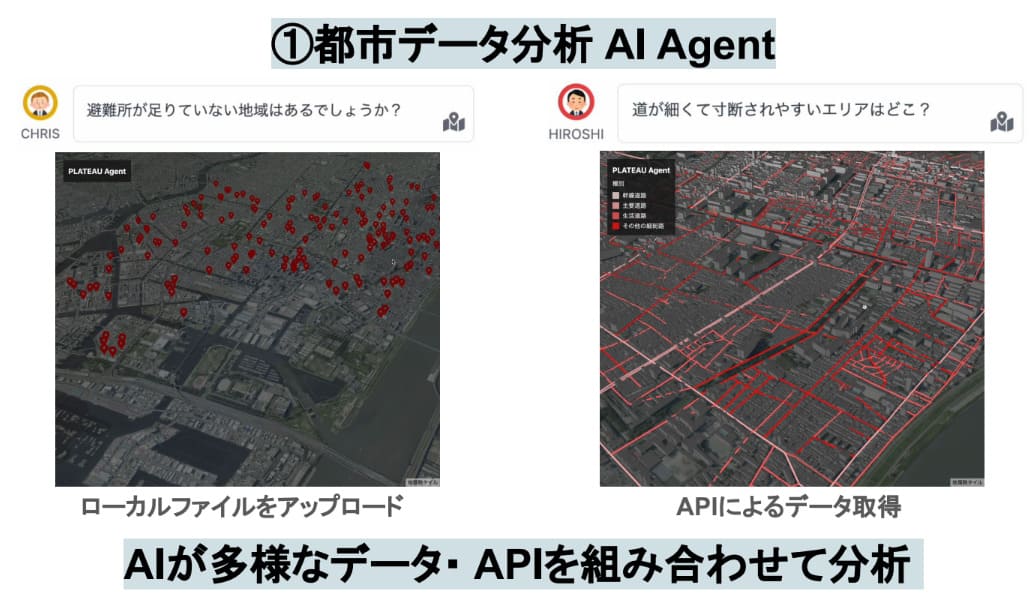

データ活用賞はデータ分析の先に踏み込む「PLATEAU Agent」

データ活用賞を受賞したのは、LociAIの「PLATEAU Agent」。都市データの分析と議論のファシリテーションを一体型で行うAIチャットを「エージェント」として、3D都市モデルの分析結果をもとに都市の様々な課題を議論し、意思決定に活用するGIS(地理情報システム)だ。LociAIは、2024年9月に開催された「PLATEAU Hack Challenge 2024」で集結したチーム。ハッカソン後も活動を続け、今回のファイナリストに残った。

想定する使用シーンは、自治体や企業、大学などにおける、3D都市モデルをエビデンスとして用いた議論・意思決定の場だ。3D都市モデルの整備や分析ツールの開発は増えているが、分析したものを都市に関するさまざま議論や意思決定のエビデンスとして使ってこそ初めて価値が生まれるとの思いが、今回のアプリを開発した理由だという。

使用イメージは動画デモで紹介されたが、PLATEAUデータに加えてアップロードしたローカルファイル、API経由で取得したデータなど、統合的に分析することで、個々のデータに閉じない多角的なデータ分析が可能になるとする。この都市データ分析AIエージェントは既存のLLMに過去の議論や分析結果を読み込ませた上で生成しているという。

審査員の小林氏は選定理由を次のように述べた。

小林氏:データを使いやすくすることは非常に重要な要素で、我々もシビックテックの活動を通じて、いかにオープンデータを広く一般の人たちにも使ってもらえるようにするかを常に考えています。今回の発表で、まさにGIS、しかもチャットを通じてデータを自由自在に扱えるような未来を感じられたので、選ばせていただきました。利用可能な現場で実証実験を重ねながら実用的なものにしていただきたいです。

受賞のコメントは次のとおり。

「このような賞をいただいて大変光栄です。ハッカソンからここまで開発を続けてきました。PLATEAUやGISに関するいろいろな情報がPLATEAU公式サイトにまとまっており、こうした情報が日本語でまとまっているのはエンジニアとして大変ありがたい。あらためて、国土交通省をはじめ、PLATEAUコミュニティのみなさんに感謝申し上げます。自分たちも貢献していけるように、今後も開発していきます」

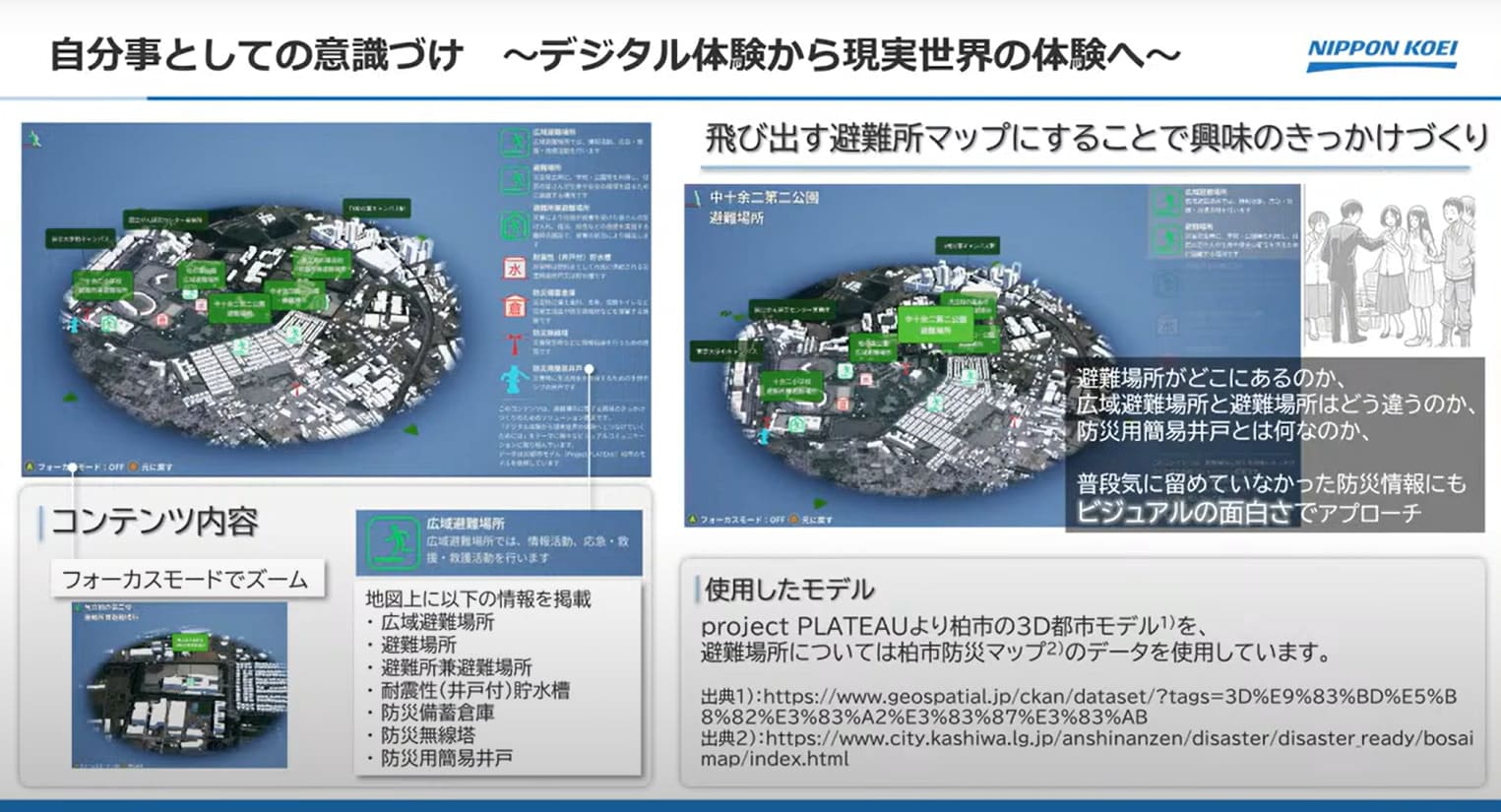

UI/UXデザイン賞は空間再現ディスプレイを使った「飛び出す避難場所マップ」

UI/UXデザイン賞は日本工営株式会社 ビジュアルコミュニケーションチームの「飛び出す避難場所マップ」が受賞した。「飛び出す避難場所マップ」は、空間再現ディスプレイを使ってビジュアルのアプローチから避難施設などの情報収集に興味を持ってもらうことを目指したコンテンツだ。

避難情報を事前に収集・入手することが、災害の被害を抑えるためにも重要な観点となる。しかし、平時にその必要性を認識することが難しく、情報を必要とする人になかなか届かないのが現状だ。そこで、いかに興味を持たせて避難情報にアクセスできるようにするかを体現した作品となる。

プレゼンでは、千葉県柏市にある柏の葉エリアをケーススタディにしたデモが動画で紹介された。同エリアは土地区画整理事業で開発された新しい区域で、県立公園や大学など国や県の施設が多く集まる地域。2011年からスマートシティモデル事業を推進している地区であるほか、生産年齢人口が増加する、まさに発展中の街として期待されている。そこで将来を担う子どもたちが、親と一緒に宝探しをするように避難所を見つけるという体でしつらえている。制作にあたっては、柏市の3D都市モデルおよび柏市防災マップのデータを使用している。

ボタンの数を少なくすること、ユーザーが簡単に操作できることを重視したという。また、避難マップについても、詳細から広域まですべての部分をカバーできるように見せ方などを工夫しているという。

野見山氏は選定理由を次のように述べた。

野見山氏:発表を伺って、公民館の中で住民のみなさんが子どもから大人まで集まって「飛び出す避難場所マップ」を見ている姿が目に浮かびました。特に避難情報や防災情報は子どもにとっては、堅苦しい感じがして興味を持つのが難しいもの。そうした中で、まず関心を持ってもらうことを入り口にしたのが素晴らしい。操作性もシンプルで使いやすく、興味を引くものになっています。俯瞰した小さい箱庭から、拡大して街を詳しく見ていく様子が印象的でした。また、空間再現ディスプレイも魅力的ですが、大型ディスプレイを活用すればみんなで同時に議論できたり、VRを活用すれば箱庭と実物大の空間を行き来できたりするなど、インタフェースの変化によるさらなる展開の可能性も感じました。今後も期待しています。

受賞コメントは次のとおり。

「この度は賞をいただきましてありがとうございます。今後も皆様が興味を持つようなビジュアルコミュニケーションに向けて開発を進めていきたいと思います。また、今回のコンテンツを作り上げたチームメンバーにも感謝を申し上げます」

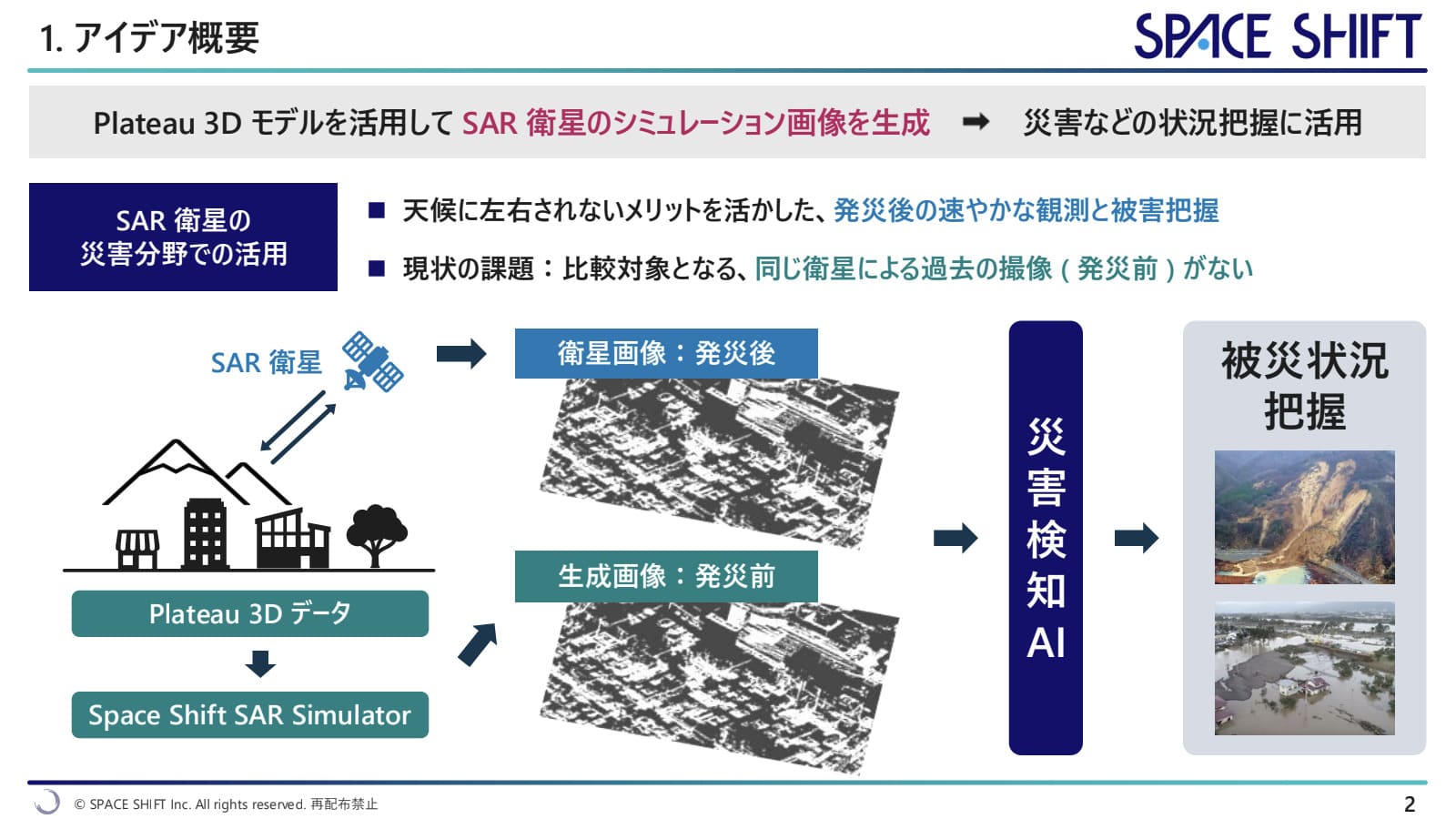

PLATEAU賞は「Plateau 3D 都市モデルを活用した衛星画像のシミュレーションでわかる災害状況と減災活用」

PLATEAU賞はスペースシフトの「Plateau 3D 都市モデルを活用した衛星画像のシミュレーションでわかる災害状況と減災活用」が受賞。衛星データを利用することで、災害が起こったときに災害前後の画像を比較することで被災状況を把握するシステムだ。

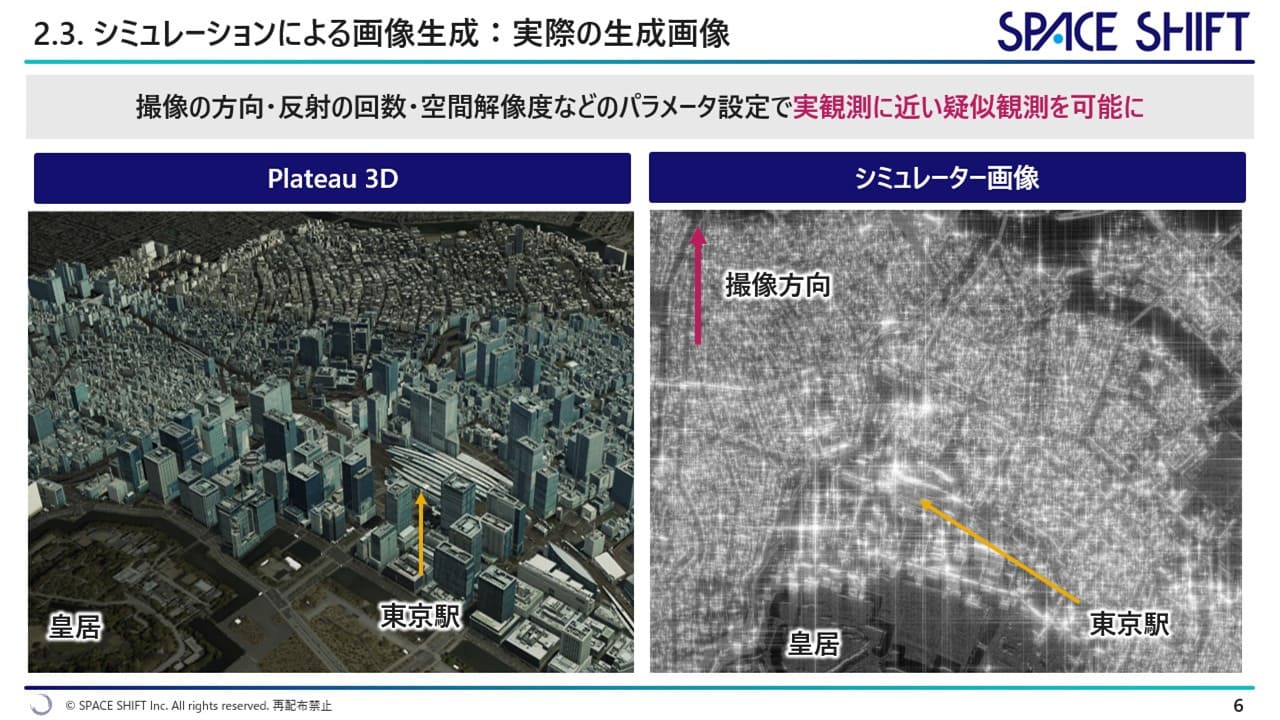

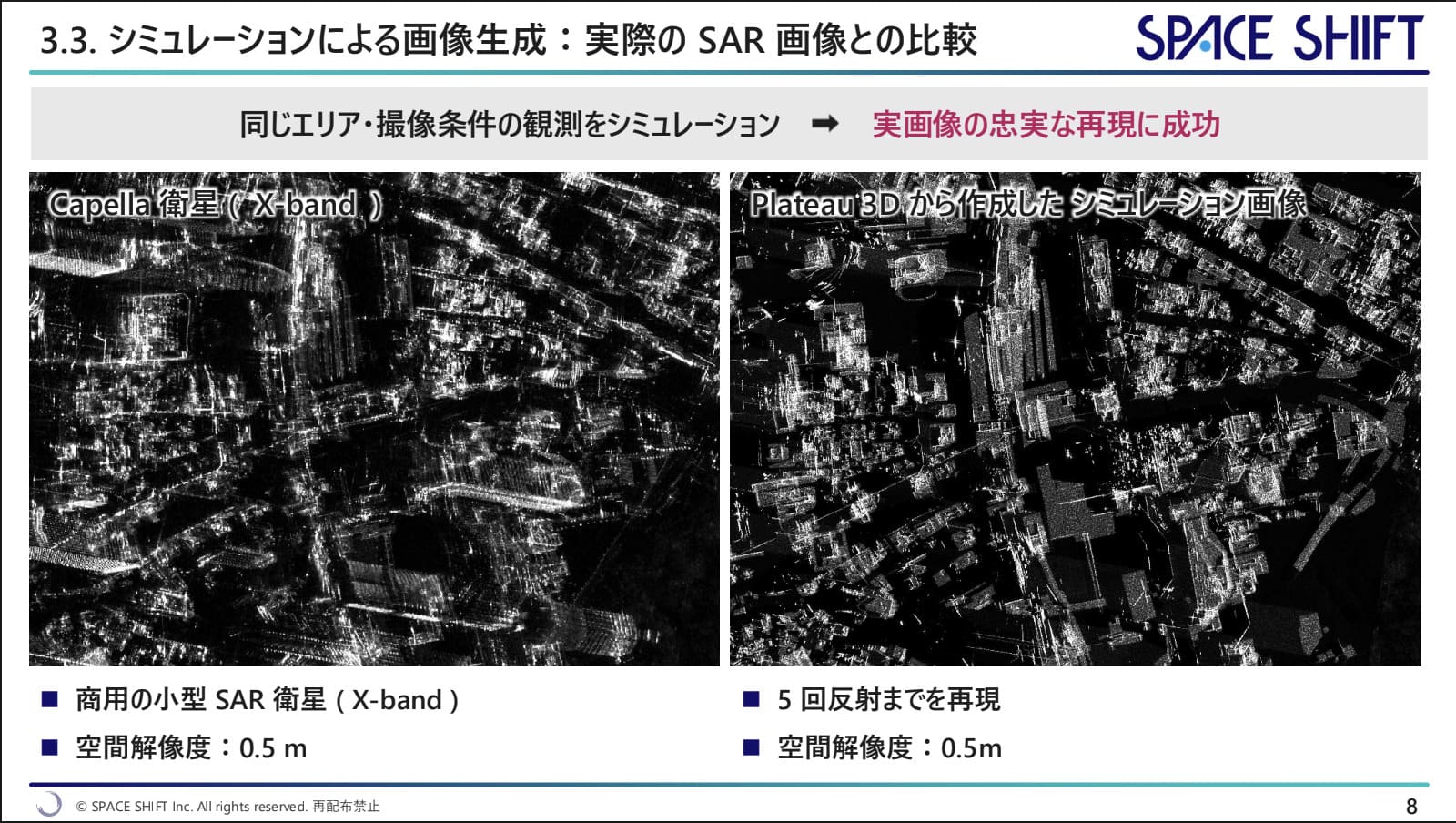

今回のシステムでは、災害後にはSAR衛星による衛星画像を取得し、比較対象とする災害前の画像はPLATEAUの3D都市モデルを利用してシミュレーションにより生成する。SAR衛星はマイクロ波を地表に向けて照射し反射波を受信することで地表の状態を把握する衛星で、取得できる画像は天候や夜間に左右されないため災害などの緊急時には有効な情報が得られるという。ただ、突発的な災害では、比較対象となる災害前の画像がないケースがほとんど。そこで、その代替にPLATEAU の3D都市モデルを利用したシミュレーション画像を使う。これにより災害前後の状況を速やかに比較して被災状況を把握できるほか、衛星の運用の効率化検討にも活用できるという。

単純な画像生成ではSAR衛星画像の再現は難しいため、SARの特徴を考慮した3Dモデルの疑似観測により再現している。なお、シミュレーションの精度には3Dモデルの質が重要となる。その点、3Dモデルの測量の質が高いPLATEAUのデータにより十分な精度が得られるという。

審査員の十川氏は選定理由を次のように語った。

十川氏:PLATEAUを災害にどう活用できるのかを、これまでもかれこれ5、6年考えてきましたが、こうして衛星の技術と組み合わせることで、災害直後にすぐに使えるデータを生みだすことができると実感しました。これをきっかけに、行政としても被災地域をどのようにサポートできるのかを、より一層考えていきます。開発も大変だったと思います。本当におめでとうございます。

受賞のコメントは次のとおり。

「貴重な機会をいただいてありがとうございました。そして、PLATEAU AWARDを一緒に競っていただいた方々にもお礼を申し上げます。そして最後に、スペースシフトのみなさん、みんなで協力した結果、こうして賞をいただきました。災害時の人命に関わるプロダクトに取り組んだことを評価していただき、感謝しています」

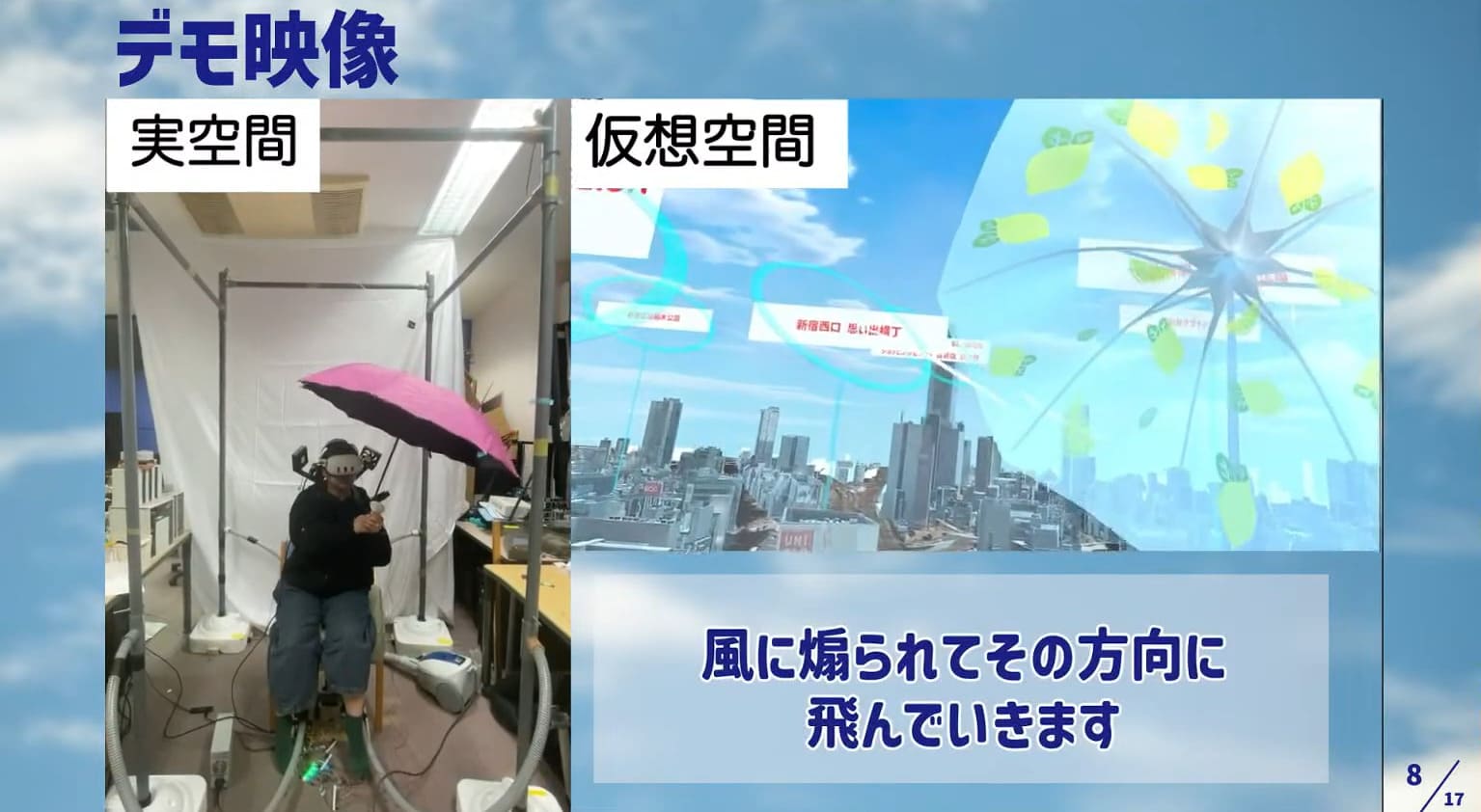

PLATEAUユース賞は誰もが一度は憧れる「空傘散歩」

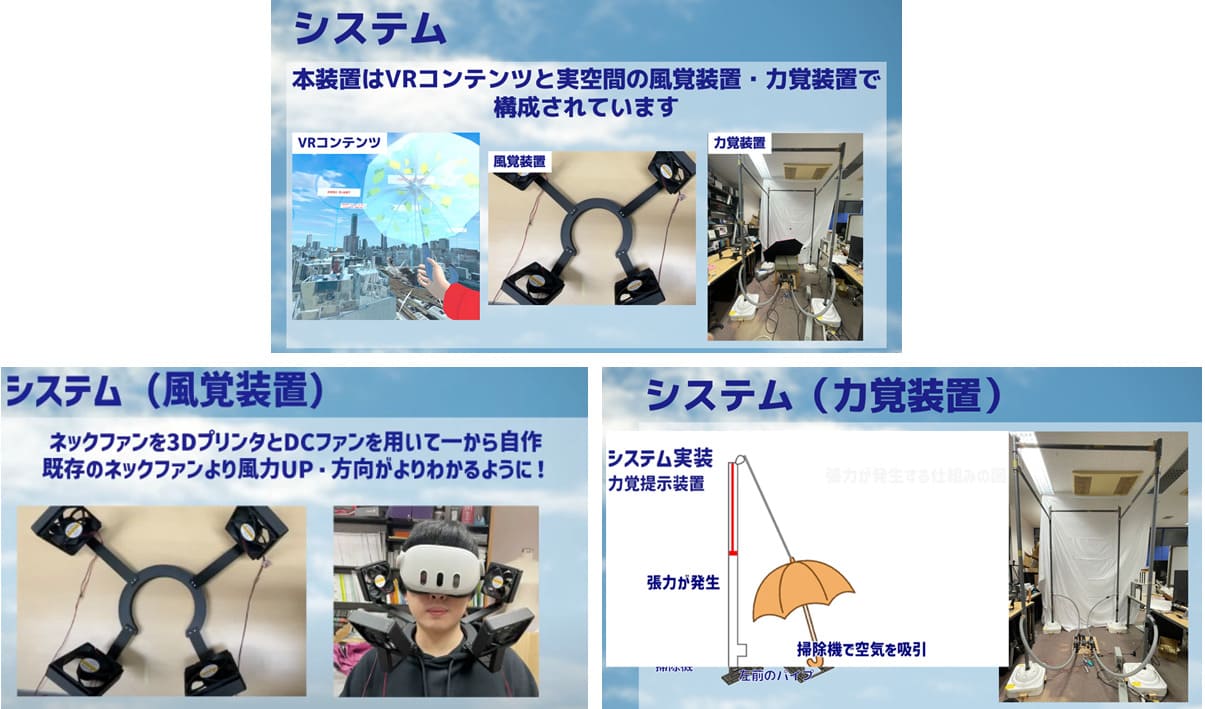

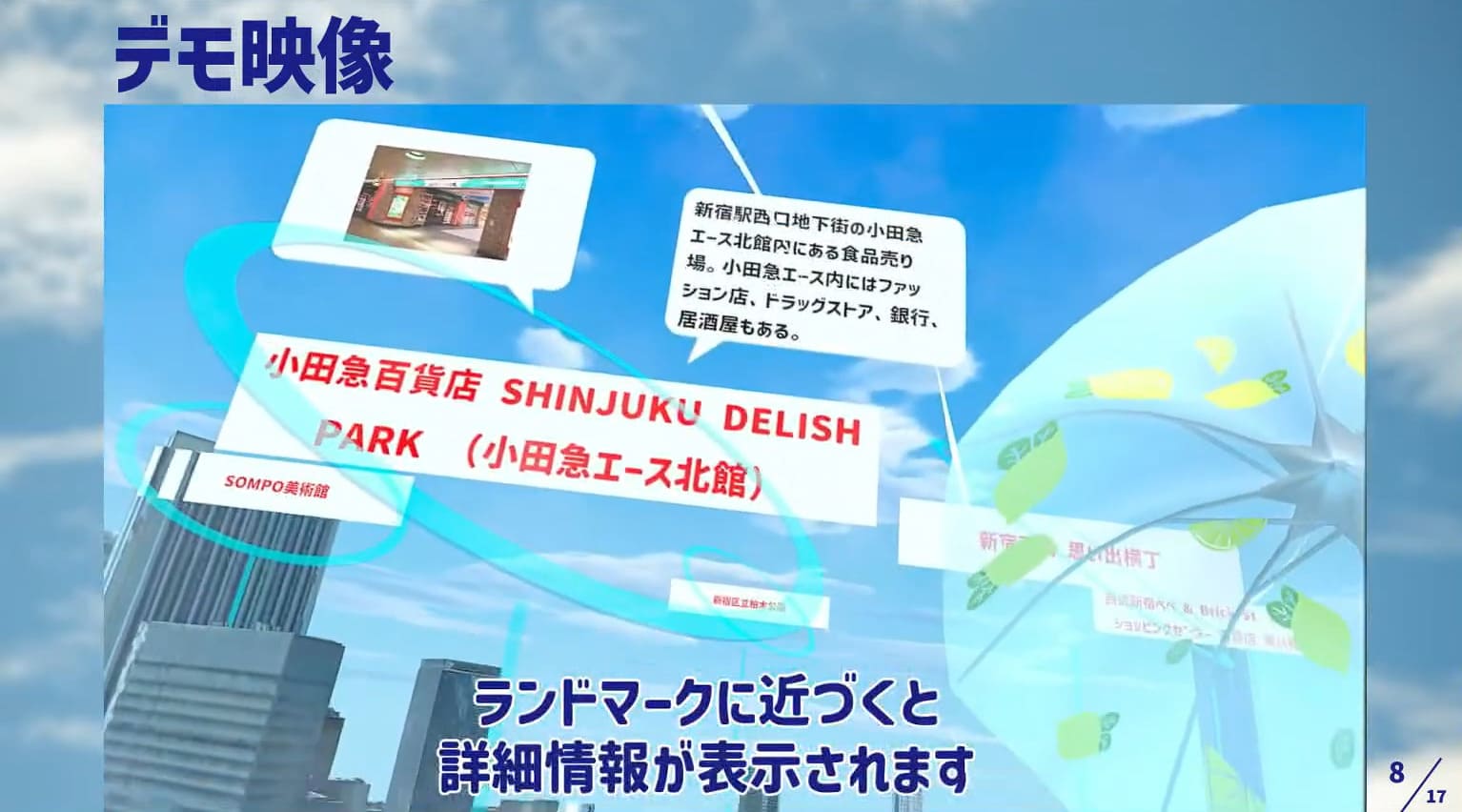

学生を対象としたPLATEAUユース賞はミヤタゲームズの「空傘散歩」が受賞した。空傘散歩はアニメや映画でよく描かれる「傘で空を飛ぶシーン」が体験できるVRコンテンツだ。体験者は映像表現と風覚装置から風の方向を知覚する。その風の方向に傘を傾けると実空間で傘が引っ張られるとともに、仮想空間では体が宙に持ち上がるというもの。

VRコンテンツはCesium for Unityを使って、軽量化した3D都市モデルをストリーミングで読み込んでいる。また、Google map APIを使用し、VR空間にランドマークの位置と情報を表示する。風覚装置は3DプリンタとDCファンで、力覚装置は掃除機とワイヤー制御で傘が煽られる感覚を表現している。これらを組み合わせ、都市空間を自由に傘で飛ぶ体験を実現している。

将来的には、ビルの屋上にある望遠鏡などに代わり、より楽しく空を散歩しながらその地区の魅力を知ることができる観光システムを目指すという。

齋藤氏は選定理由を次のように述べた。

齋藤氏:PLATEAUを立ち上げたときから、ゲームやエンターテイメントでも使ってもらえればと考えていました。もちろんこれまでも様々な事例がありましたが、今回の作品は「傘で飛びたい」という欲求をうまく形にしています。そして、実機のプロトタイプが素晴らしい。掃除機など手近なものでとにかく作ってみることはすごく大事です。こうしたデバイスと組み合わせることで、PLATEAUの可能性を高めてくれたということで、選定しました。おめでとうございます。

ミヤタゲームズの受賞コメントは次のとおり。

「このような賞をいただき、ありがとうございます。この空傘散歩はハードウェアが本当に試行錯誤の塊でした。去年の大会がきっかけで作ったものなのですが、そこから改良を重ね、研究の合間を縫ってやってきたことが報われて、本当に良かったです」

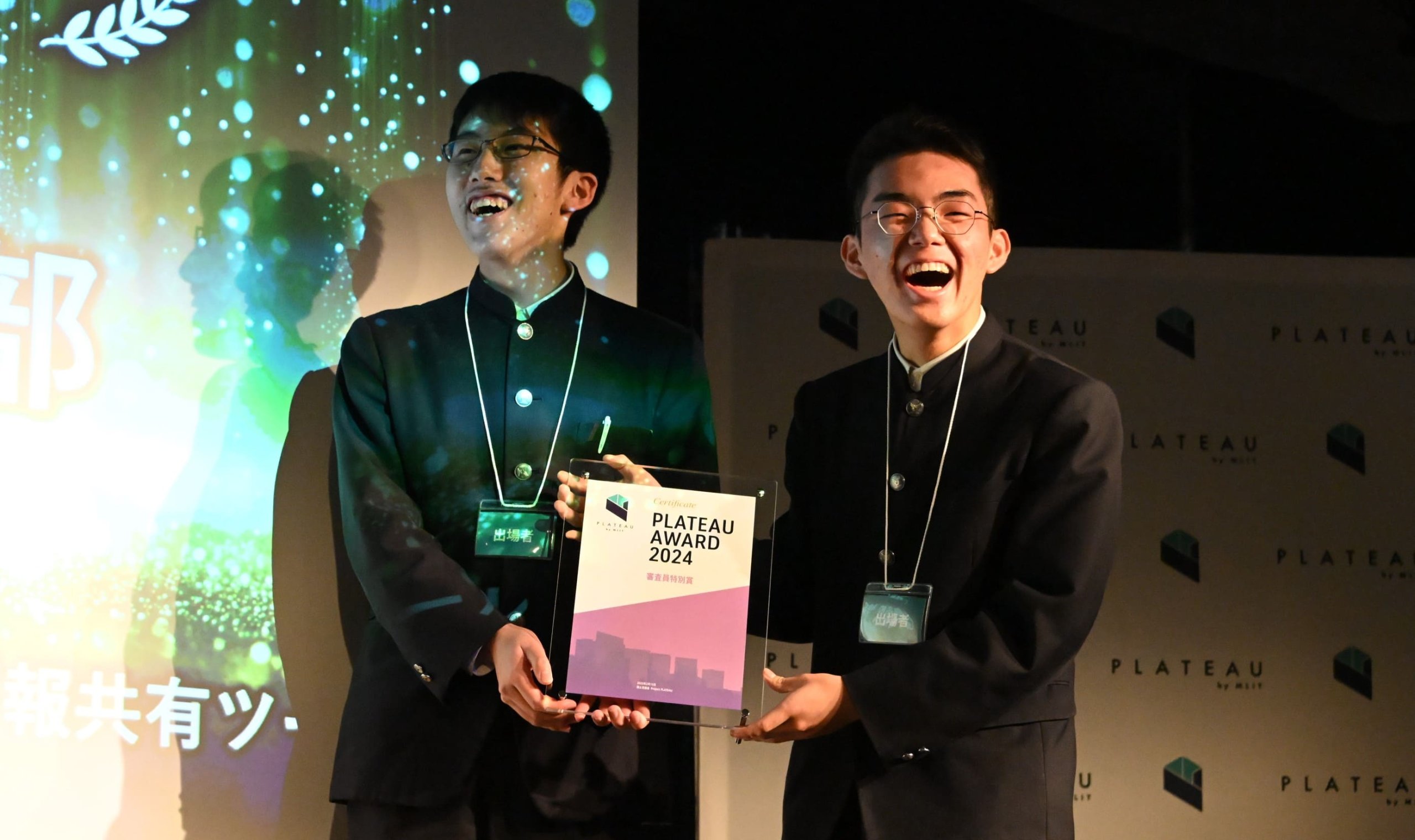

審査員特別賞は「PLATEAUを利用したコミュニケーション、情報共有ツール」

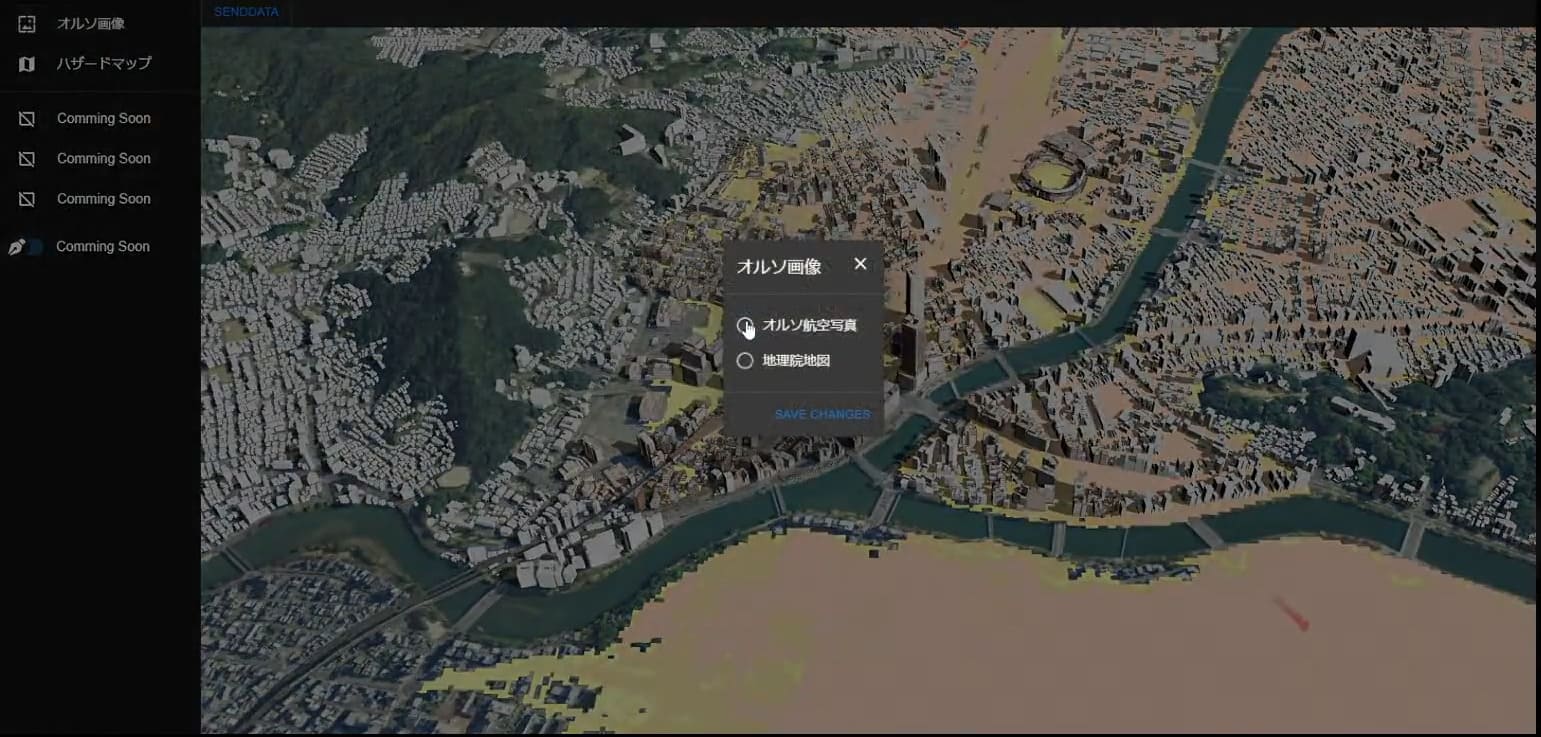

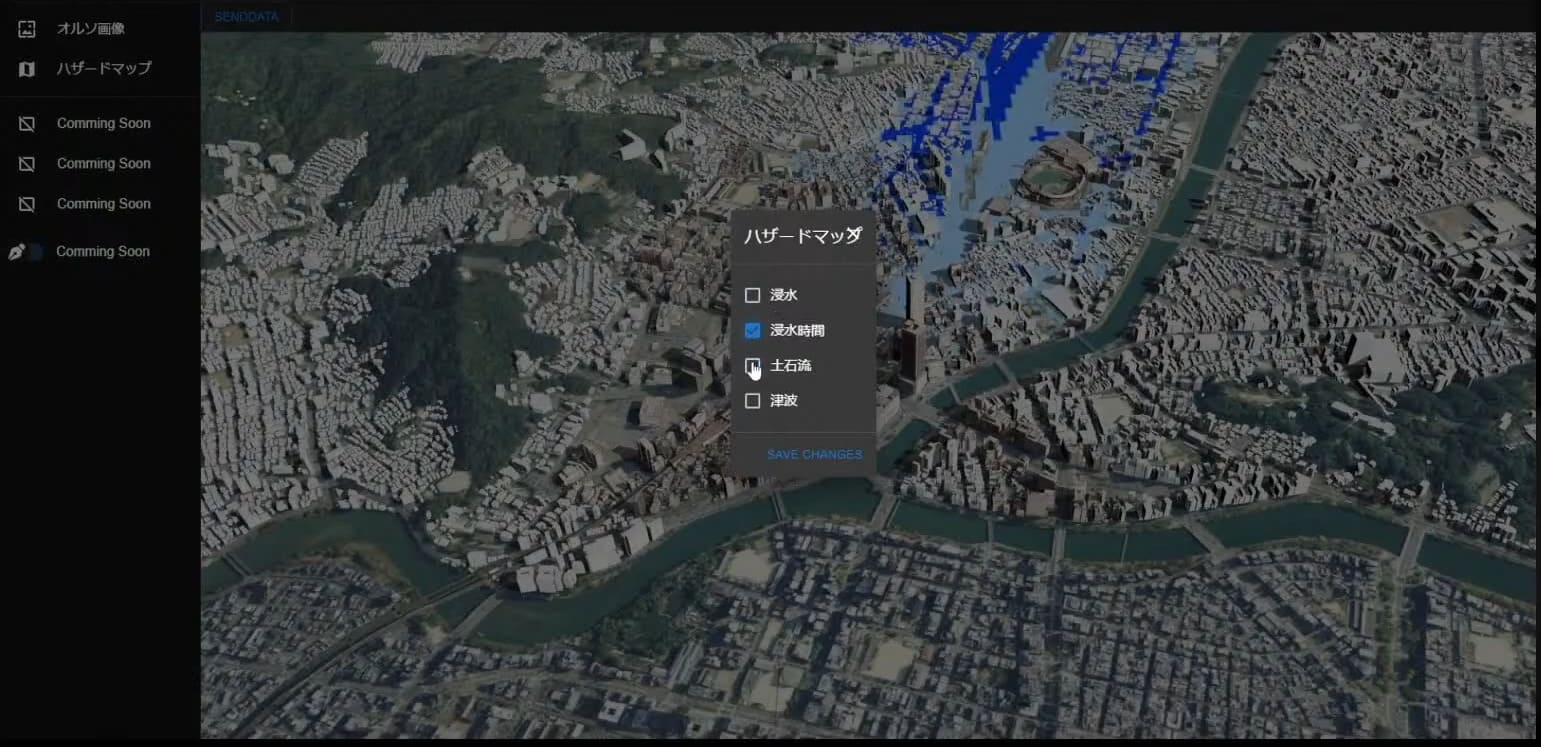

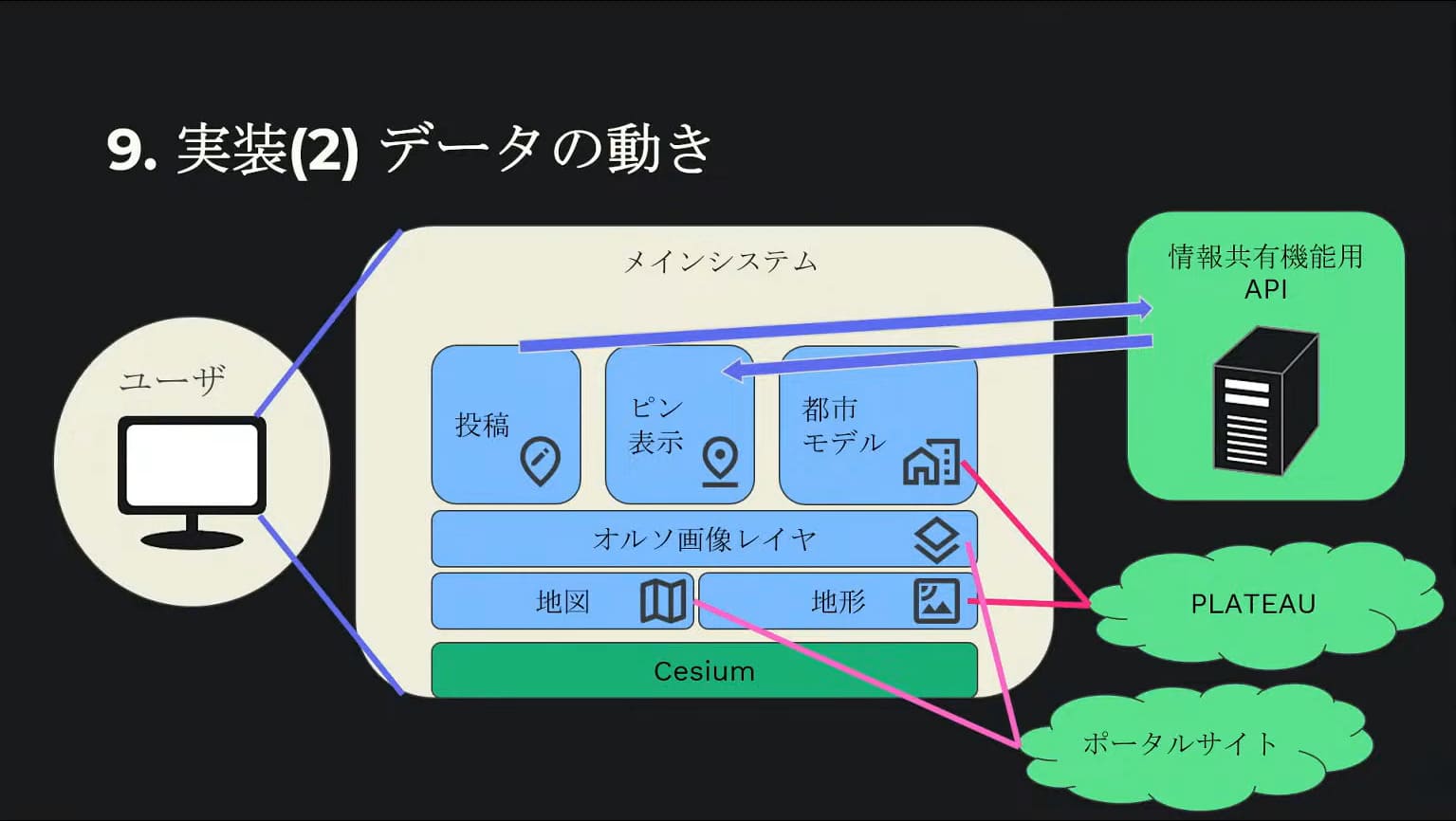

審査員特別賞は広島高校 情報部の「PLATEAUを利用したコミュニケーション、情報共有ツール」が受賞した。広島高校 情報部が提案するのは、住民の防災意識向上への貢献、従来のハザードマップの拡張、3次元地図上の情報共有機能の実現を目指した、PLATEAUの3D都市モデルを使った情報共有システムだ。

災害時の情報提供においては、ハザードマップが紛失してしまう、紙のマップでは表現力に限界がある、実際の災害時に情報収集が難しいといった3つの課題がある。それらの課題を解消する手法として3Dハザードマップが有効であると考え、CesiumにPLATEAUのデータを読み込んだアプリケーションを構築した。また、ユーザーが入力した情報をJSON形式でAPIに送信し、API経由ですべてのクライアントに配信することで、災害時の情報共有を容易にすることができる。

現状、ローカル環境での実装、広島市のみの対応だが、今後の展望としてクラウドへのデプロイ、意図しない動作の排除、GPSの連携、そして読み込みの高速化を目指すという。

川田氏は選定理由を次のように述べた。

川田氏:PLATEAU AWARDは今年度で3回目ですが、高校生が参加してファイナルに残ったということがとても新鮮でした。若い層にもPLATEAUをたくさん使ってもらいたいし、2人には開発を続けてもらいたいと思いますので、これからもぜひ友情とテクノロジーを培っていただきたい。積み上げたものは決して嘘をつかないので、絶対に人生の役に立ちます。おめでとうございます。

広島高校 情報部の受賞コメントは次のとおり。

「賞をいただけるとは思ってもいなかったので驚いていますし、とてもうれしいです。これからもがんばっていきます。ありがとうございました」

交通事故を3D可視化し安全意識向上を図る3D都市モデルマップ、まちづくりに向けたイメージ共有ツールなど、ファイナリストの2作品

惜しくも受賞は逃したものの、ファイナリストとして登壇した2作品を紹介する。

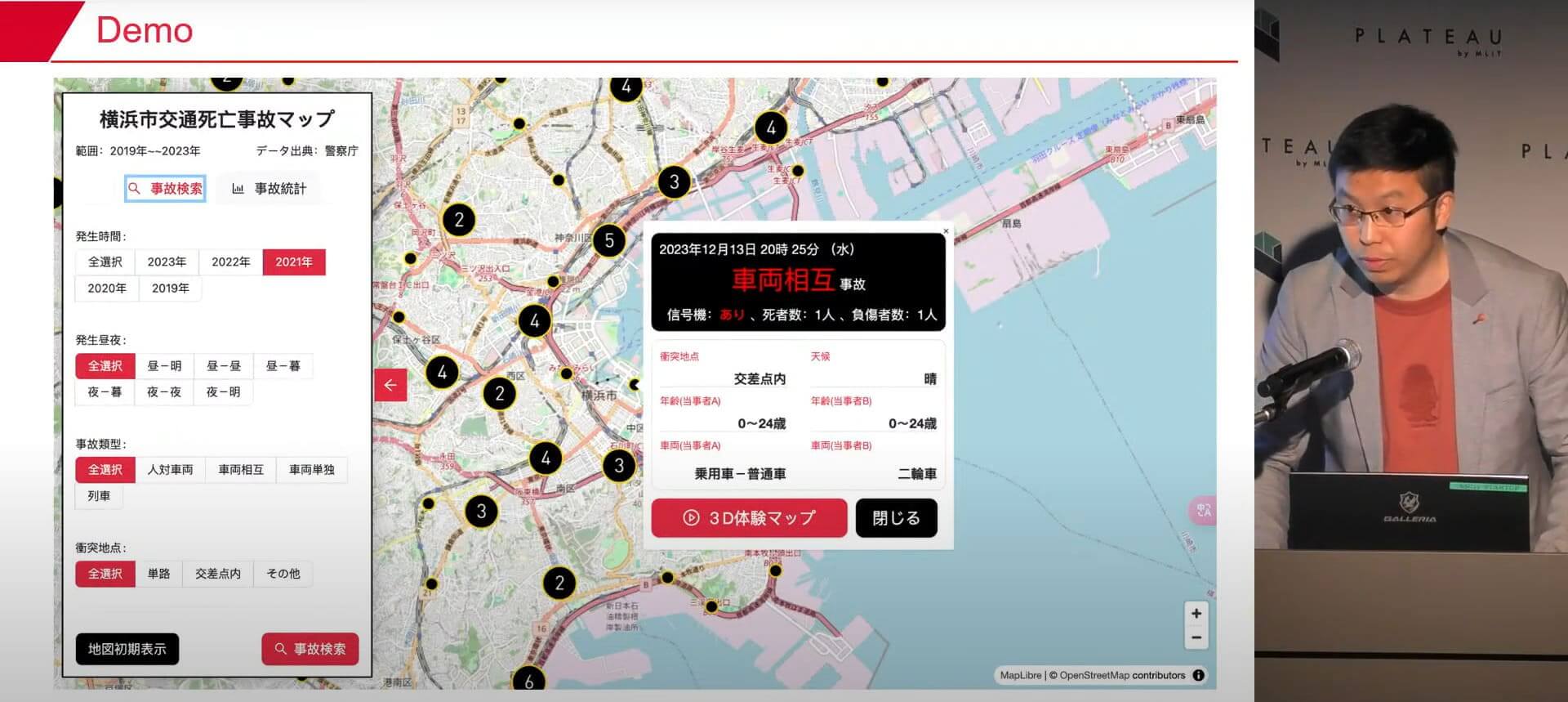

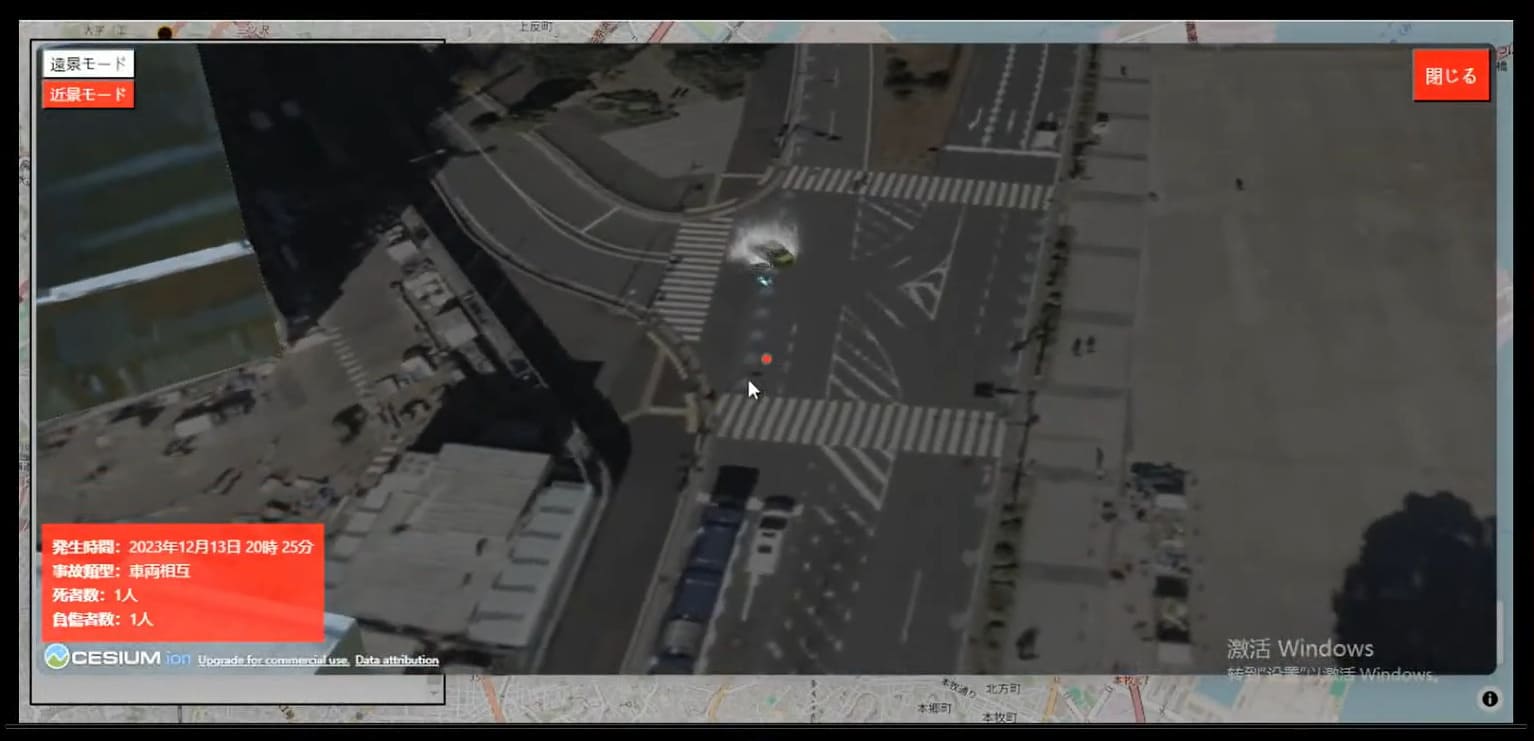

横浜市交通死亡事故3D体験マップ

横浜市交通死亡事故3D体験マップは、警察庁が公開する交通事故統計情報と3D都市モデルを活用し、死亡事故の統計や事故情報、自動車や2輪車など事故車両への乗車を模擬的に体験できる機能を提供する。さまざまな事故データを統合し、3D可視化で事故の発生場所や状況を示すことで、市民の交通安全への理解を深め、安全運転やルール遵守の意識向上を目指すというものだ。

イメージ共有ツール Vision×Link

イメージ共有ツール Vision×Linkは、ものづくりにおけるイメージ共有の課題を解決するツールだ。API連携した画像生成AIにより、誰でも簡単に画像(フォト、イラストレーション、ラインアートなど)をアウトプットできる。複数のプロンプトを備えており、時間帯や季節を指定することもできるため、非専門家でも容易にイメージ共有が可能となる。「ものづくり」といっても様々あり、今回の発表では建築・土木・まちづくりにフォーカスした紹介がなされたが、アニメやゲームなどコンテンツ制作の現場で世界観の表現や共有のために利用することもできる。

3D データ分析のビジネス応用からエンタメまで多様な作品が集結した

最後に、審査委員の全体講評を紹介しよう。

十川氏:発表者のみなさま、本当にお疲れさまでした。一次審査から拝見していたので、今回の最終プレゼンを拝見し、ブラッシュアップされているところも感じられました。また、PLATEAUを使ってこんなことができるのかという無限の可能性を改めて感じることができました。受賞されたみなさんも含めて、最終的には、データを使って新たな都市の課題を解決したり、新たな街の楽しみ方を見つけたり、そんな素敵な使い方がされていることを視聴のみなさんにも知ってもらえる良い機会になったのではないかと思います。本当にありがとうございました。

野見山氏:みなさん、お疲れさまでした。とても魅力的な発表ばかりでとても楽しんでおりました。みなさんが使っているのは同じPLATEAUのデータなのですが、それぞれ普段生活する中で持っている観点や視点が発表に表れていて、それによって非常に幅広い作品が生まれたのだと思います。エンタメから実用的な防災への利用まで、いろいろなものが見えて本当に楽しかったです。今後も継続して取り組んでください。

小林氏:みなさま、おつかれさまでした。本当に多様な作品を見せていただき、非常に楽しかったです。やはりオープンデータにみなさんのいろいろな技術やアイデアが加わることで、多様な可能性が広がるのだなと、あらためて実感しました。私もCode for YOKOHAMAでの活動で、横浜をベースにしたデータ活用に取り組んでいきます。惜しくも受賞は逃しましたが「横浜市交通死亡事故3D体験マップ」をはじめ、横浜におけるデータ活用に興味をお持ちの方はぜひお声かけください。

ちょまど氏:どのチームも本当に素晴らしくて、デジタルとリアルの融合を、みなさんは見事に体現されていたと思います。アイデアとして思いつくだけでもすごいことなのに、それを実際に形にして、こうして多くの人たちを前に発表していることが本当に素晴らしく、感動しっぱなしでした。今後とも、ぜひそのクリエイティブを持続させて、今後も素敵な作品を作り上げていってください。みなさま、ありがとうございました。

川田氏:グランプリを受賞したトグルホールディングスさんの「街の"未来"を描く地図」は、業界のゲームメーカーになれるのではないかと期待しています。都市開発の分野から日本の経済成長を押しあげるという意味で、「街の"未来"を描く地図」が使われるであろうと思うのが理由のひとつ。その一方で、都市開発などに伴って文化的価値が失われてしまいそうな場所を事前に数値化し、”開発を踏み止まる力”にもなれるのではないか、という期待もあります。“イケイケドンドン”で地域を開発するだけでなく、地域の未来のためにあえて少し踏みとどまるような、そんな力も持っているのではないでしょうか。ぜひ今後ともプロダクト開発を頑張ってください。みなさん、お疲れさまでした。

齋藤氏:みなさん、本当にお疲れさまでした。「PLATEAU」と、みんなが言っているのが、私はすごく嬉しいです。ハッカソンを通してPLATEAUのコミュニティが大きくなっていって、こうした形にまで広がってきたのは本当に素晴らしいことです。

PLATEAUはオープンデータなので、データを受け取っているだけでは何も始まりません。それを活用し、各方面で実装していくことが大事ですから、どんどんプロトタイプ制作や実装に挑戦したらいいと思います。例えば、今回受賞はかないませんでしたが、「イメージ共有ツール Vision×Link」は、まちづくりの合意形成の中でイメージをビジュアル化することはすごく重要で、価値があります。まだサービスインされていないということなので、ぜひサービスインして、次回以降のアワードにも再挑戦いただきたいと思います。

先ほど川田さんがおっしゃっていたように、新しいものを評価するだけでなく消えてしまいそうなものをもう一度評価する、PLATEAUが産み出す経済的な効果という面だけでなく、文化的な側面についても話ができたらいいなと、私もずっと思っていました。アワード3年目の今回、PLATEAUのサービスインから6年弱にして、こうした話ができたこともすごく感慨深く感じています。

PLATEAU AWARDは今後も開催して、このコミュニティをどんどん強くしていっていただきたい。そして今後、データのプラットフォームというだけでなく、みなさんの能力を持ち合えるようなプラットフォームとして成長していけるといいなと思っています。みなさん、本当に、本日も含めてお疲れさまでした。ありがとうございました。