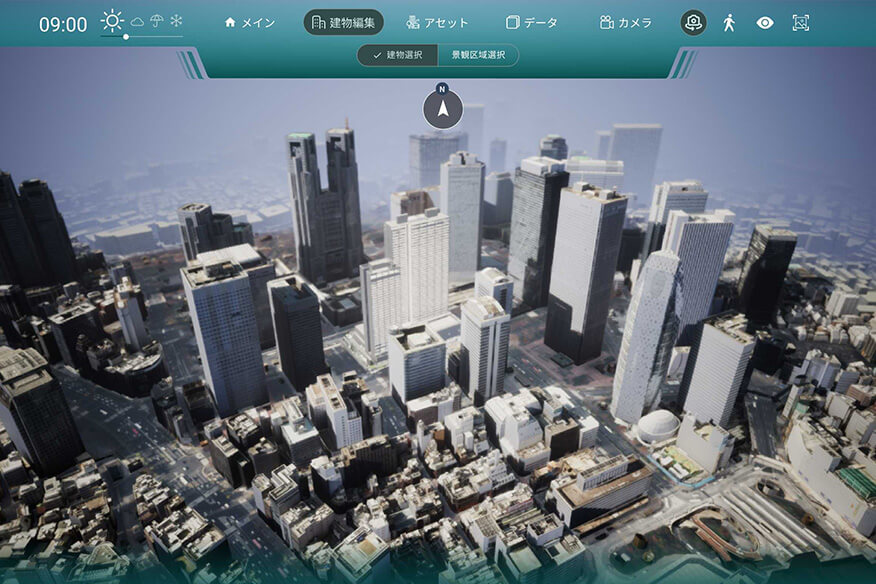

「不動産鑑定・固定資産税・相続税」評価における3D都市モデルの活用

| 実施事業者 | 株式会社パスコ |

|---|---|

| 実施協力 | 茨城県水戸市/千葉県船橋市/一般財団法人 日本不動産研究所/三菱地所株式会社 |

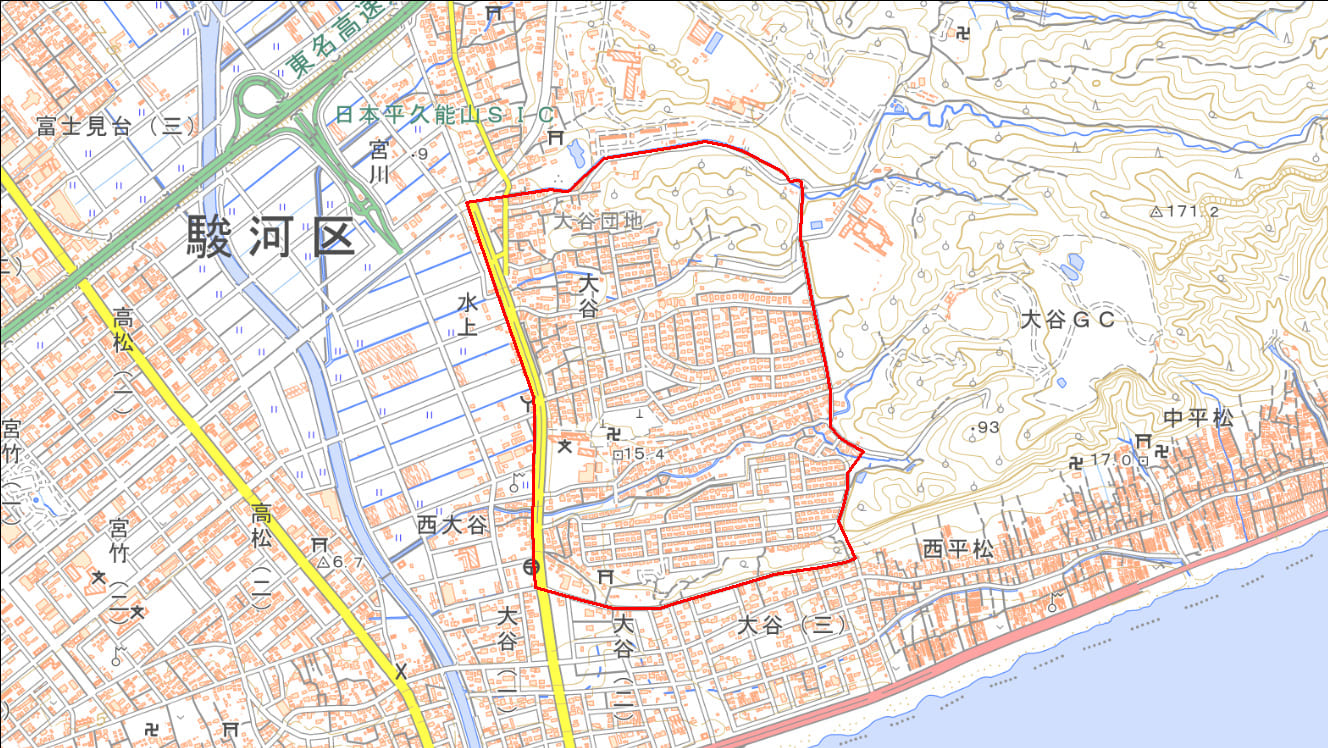

| 実施場所 | 静岡県静岡市駿河区の一部 |

| 実施期間 | 2024年9月~2025年1月 |

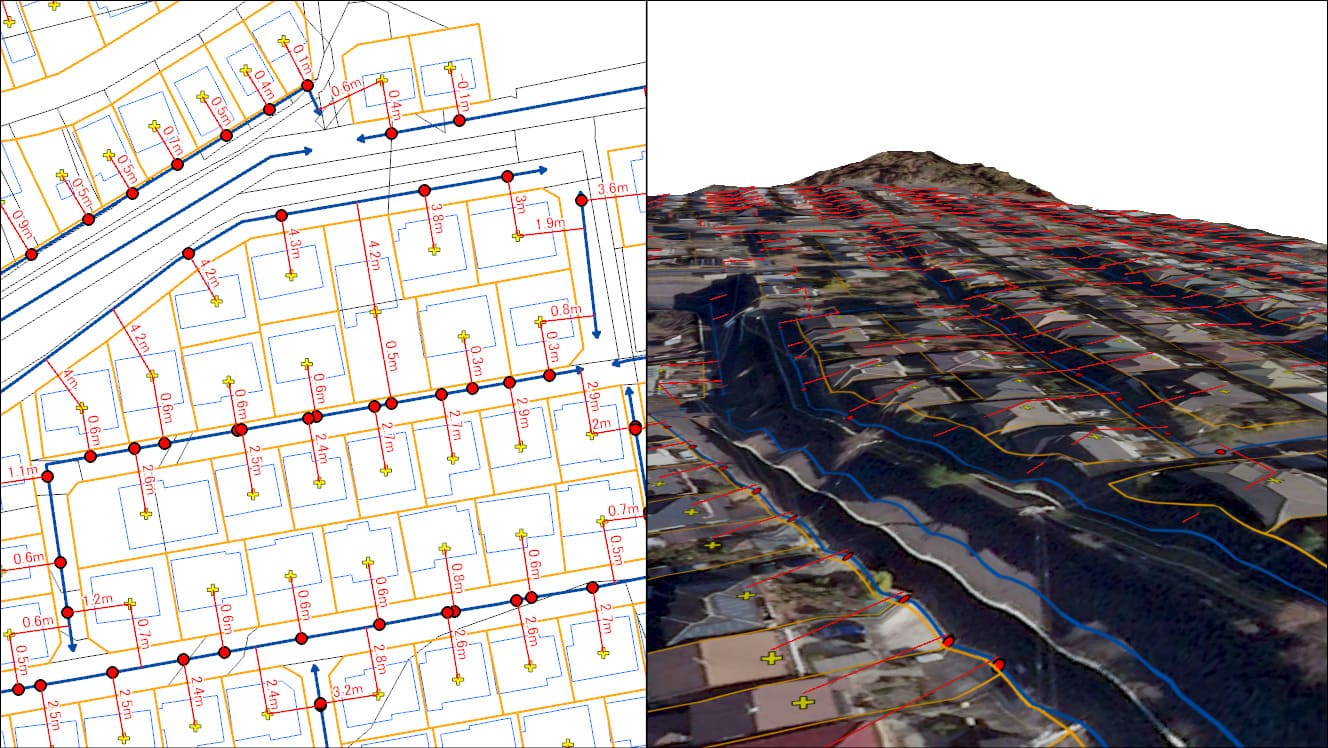

3D都市モデルを活用し、宅地と道路の高低差や傾斜をGIS上で正確に把握・計測する仕組みを構築し、不動産の査定や評価の効率化を実現。

査定や評価に必要な地図やデータを重ねて表示・可視化し、関係者の円滑な合意形成を促進。

査定や評価に必要な地図やデータを重ねて表示・可視化し、関係者の円滑な合意形成を促進。

本プロジェクトの概要

仲介業者が行う不動産の査定及び行政機関が行う固定資産税や相続税の評価においては、査定額・評価額に影響を与える宅地と前面道路の高低差や傾斜の確認が必要だが、2次元地図ではこれらの把握が難しく、査定や評価に誤差が生じ、売り手と買い手の間でトラブルが発生する一因となる。

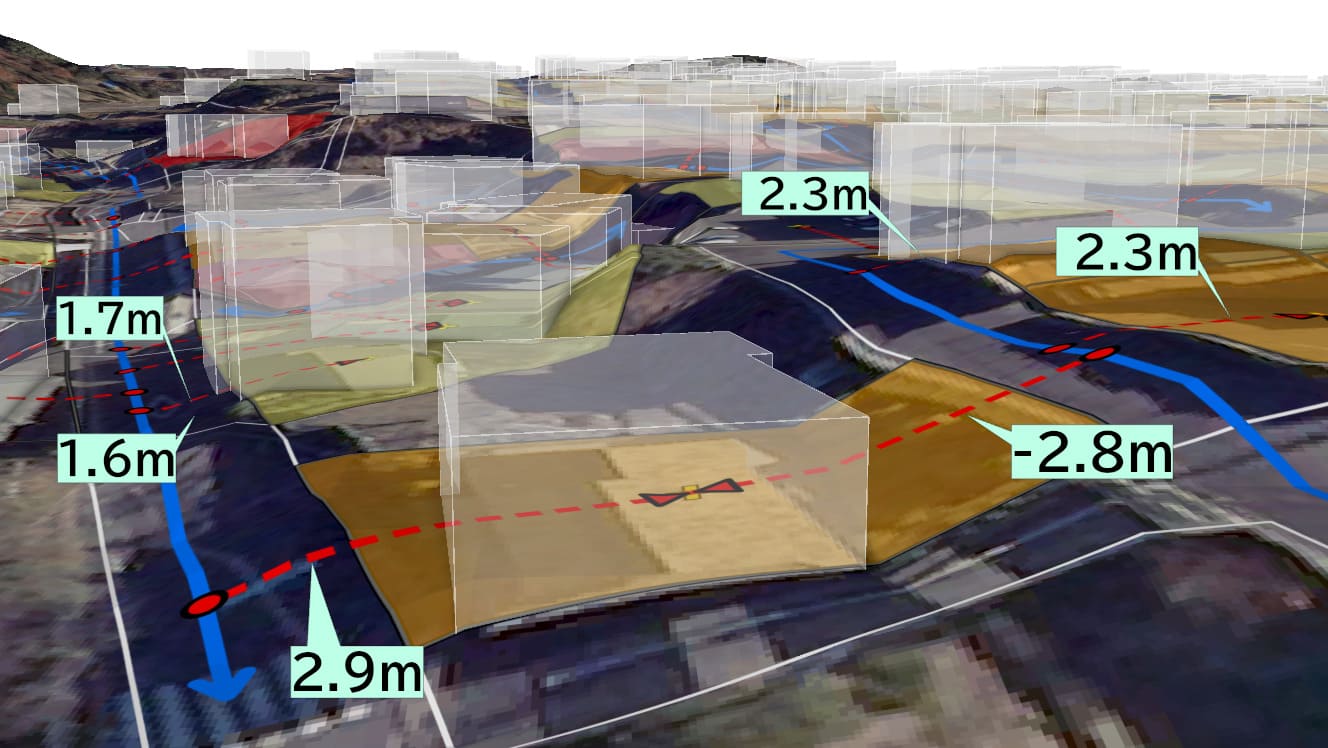

本プロジェクトでは、3D都市モデルのほか、不動産の査定や評価で必要な地図を表示し、宅地と道路の高低差や傾斜を計測する仕組みをArcGIS上で構築する。業務での実用性や効率化の実現のため、高低差や傾斜の把握、計測を行い、その精度を検証するとともに、不動産事業者や、固定資産税や相続税を担当する行政職員へのヒアリングを通して業務効率化に対する有用性を評価する。

実現したい価値・目指す世界

不動産の査定は一括査定サイトからの申込が増加しており、仲介業者はいち早く説得力のある査定を行うことが求められている。また、行政機関が実施する固定資産税や相続税の評価では、宅地と前面道路に高低差や傾斜がある場合、必要に応じて評価額の補正を行う必要がある。これらの場面において、高低差や傾斜の状況を正しく把握することが重要である。現状では2次元地図を用いて把握し、現地で計測した結果を踏まえて査定や評価が行われているが、2次元の地図で精緻に把握することは難しい。さらに、現地での計測も、担当者によって計測する箇所が異なる場合がある。このような土地の高低差や傾斜の把握漏れ、計測誤差に起因する関係者間のトラブルを未然に防止することが求められている。

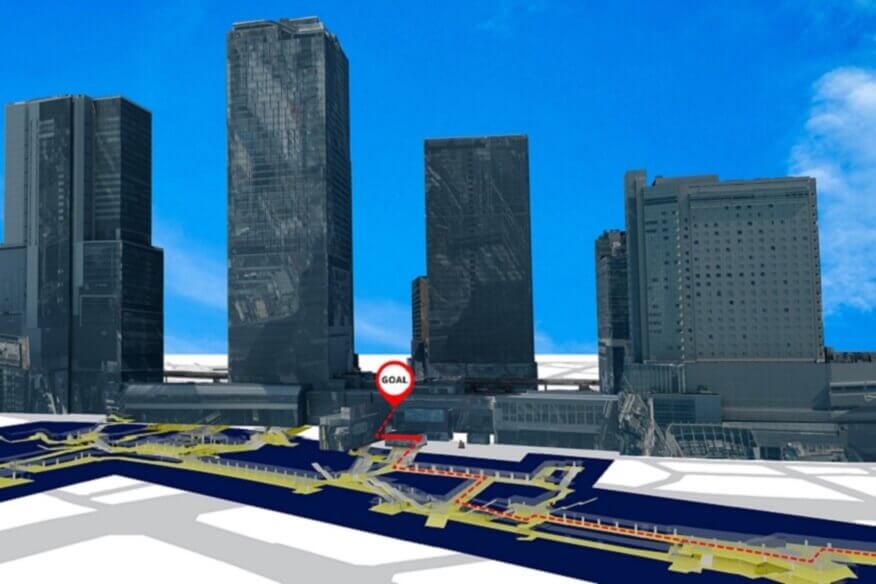

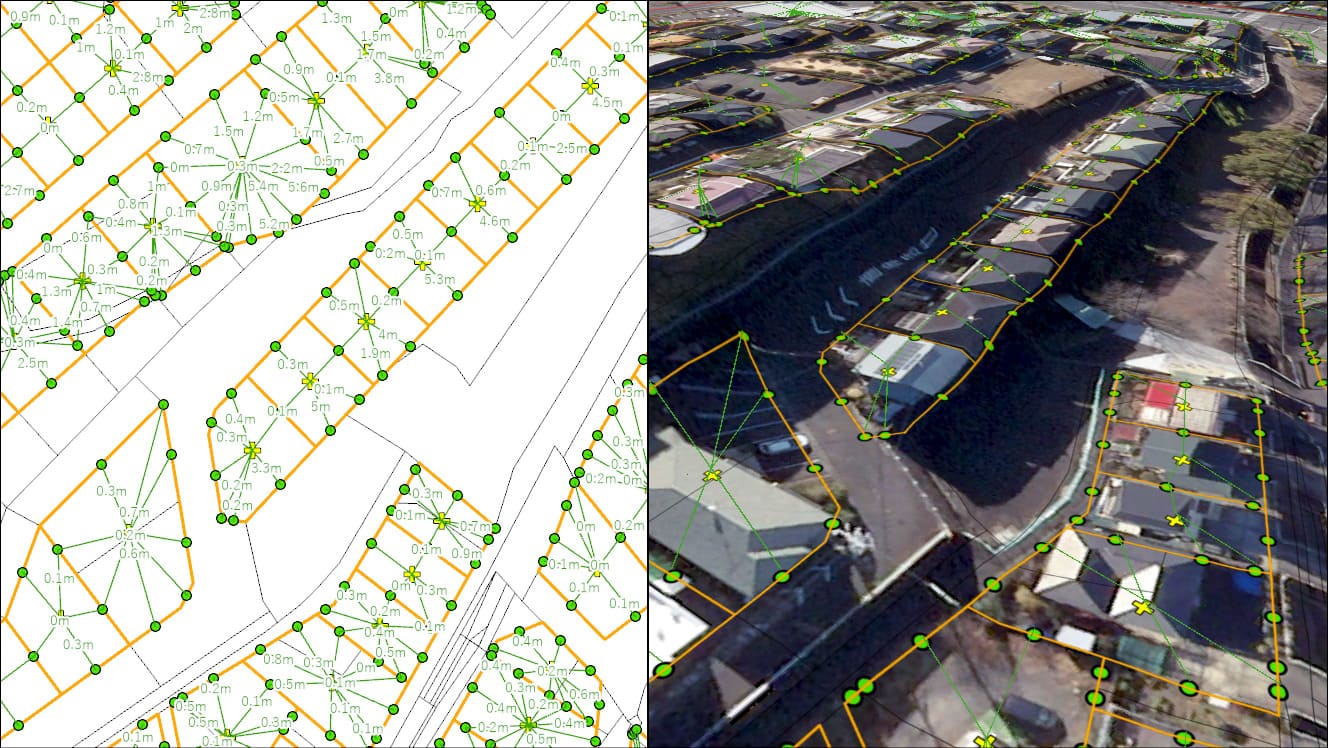

3D都市モデルをベースとして、不動産の査定や評価で必要な地図やデータ(地番現況図、公示・基準地価、固定資産税・相続税路線価、土砂災害警戒区域等)を重ねて表示し、査定や評価で使用する複数の主題図を出力する。また、宅地と道路の高低差や傾斜を容易に計測可能な仕組みを構築する。ArcGISをベースにしたこの仕組みを活用することで、不動産の査定や土地の評価の効率化を図り、納得感のある査定や公正・公平な評価及び、売主と買主や納税義務者との円滑な合意形成に寄与する。

3D都市モデルをベースに不動産の査定・評価で必要な情報をGISで一元管理することで、公正かつ効率的な不動産の査定・評価を行い、官民問わず幅広い分野で需要に応えられるサービスを展開することを目指す。

検証や実証に用いた方法・データ・技術・機材

本事業では、3D都市モデルを用いて、宅地と道路の高低差や傾斜を把握、計測できる仕組みを構築した。本システムでは、3D都市モデルに、広くオープンデータとされている路線価図・都市計画図や本実証実験の対象地域でオープンデータとされている地番現況図を重ね合わせて参照・利用可能としており、土地の査定や評価に係る現地確認の負担を軽減するとともに、評価根拠を客観的に説明可能とする。

構築したシステムで取得した結果と、3次元点群データ等から取得した結果を比較し、土地の評価に影響を与える確認項目(高低差・がけ地の状況・道路傾斜・道路幅員等)に関して、宅地ごとの該当有無の判定の精度及び、計測値の精度を検証する。

また、不動産事業者及び行政機関へのヒアリング調査を実施し、実務における本システムの有用性を検証する。

検証で得られたデータ・結果・課題

本システムの有効性について、机上検証とヒアリング調査による検証を実施した。

机上検証では、土地の評価に影響を与える高低差・がけ地の状況・道路傾斜・道路幅員等の確認項目について、宅地ごとに価格補正対象に該当するか判定を行う精度や計測値の精度を検証した。

また、ヒアリング調査による検証では、土地評価に関する事務を実施する行政機関(税務署・市町村)や事業者(不動産事業者・金融機関)を対象に本システムに関するデモンストレーションと意見交換を行った。本システムを利用可能な業務工程やその有効性について、土地の評価・査定における精度の向上、現地確認の省力化、説明力の向上等の観点で、検証した。

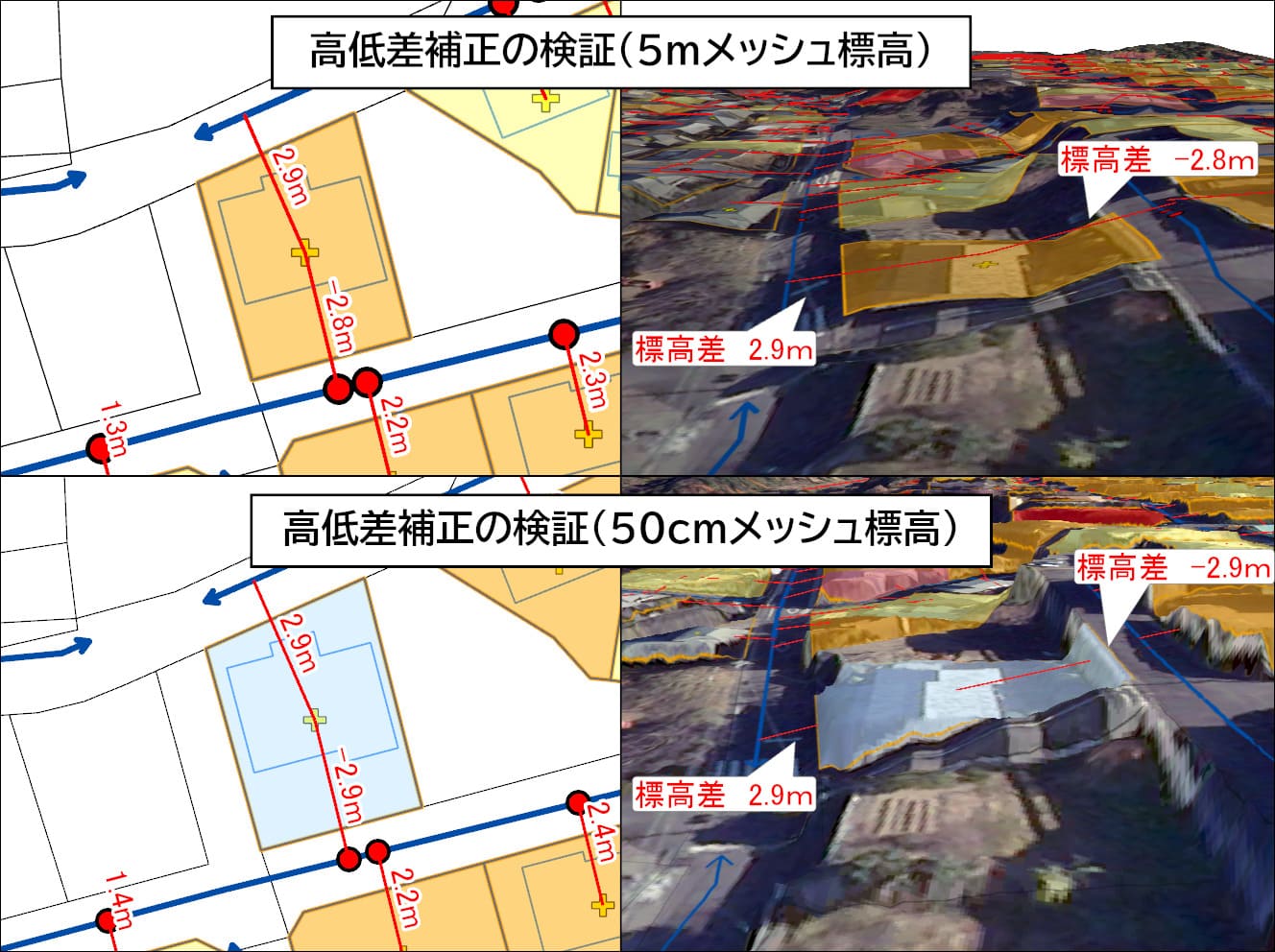

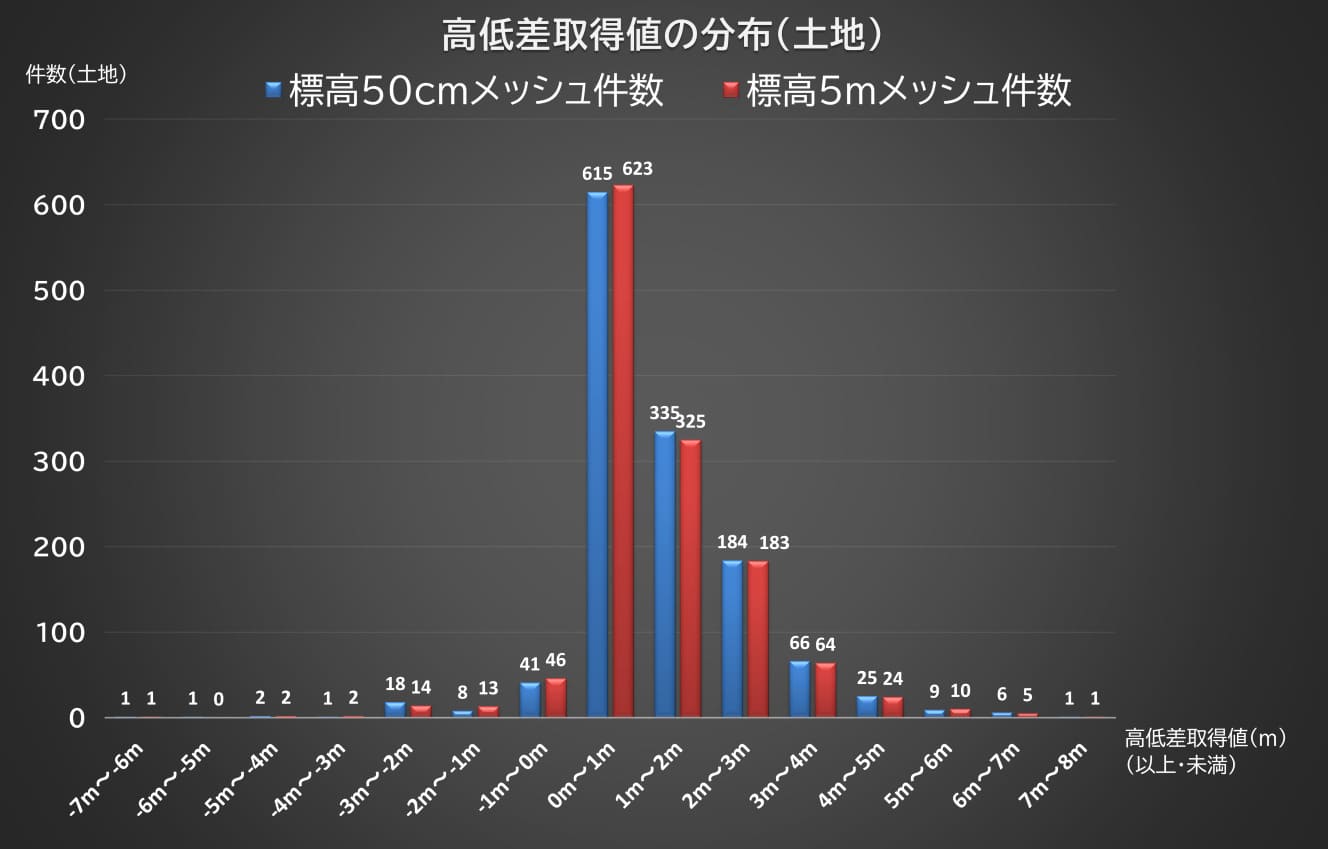

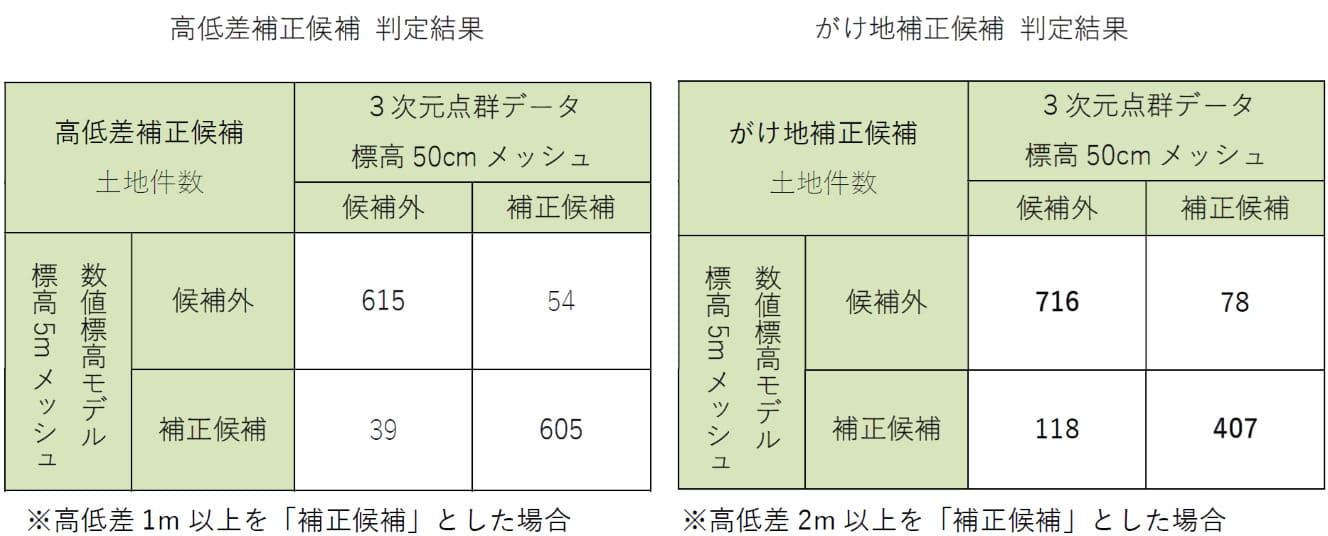

本システムを用いて得られた価格補正候補の土地の抽出結果及び計測結果を、3次元点群データによる約50㎝間隔の標高データ及び道路台帳図データより抽出・計測した結果と比較し、検証を行った。

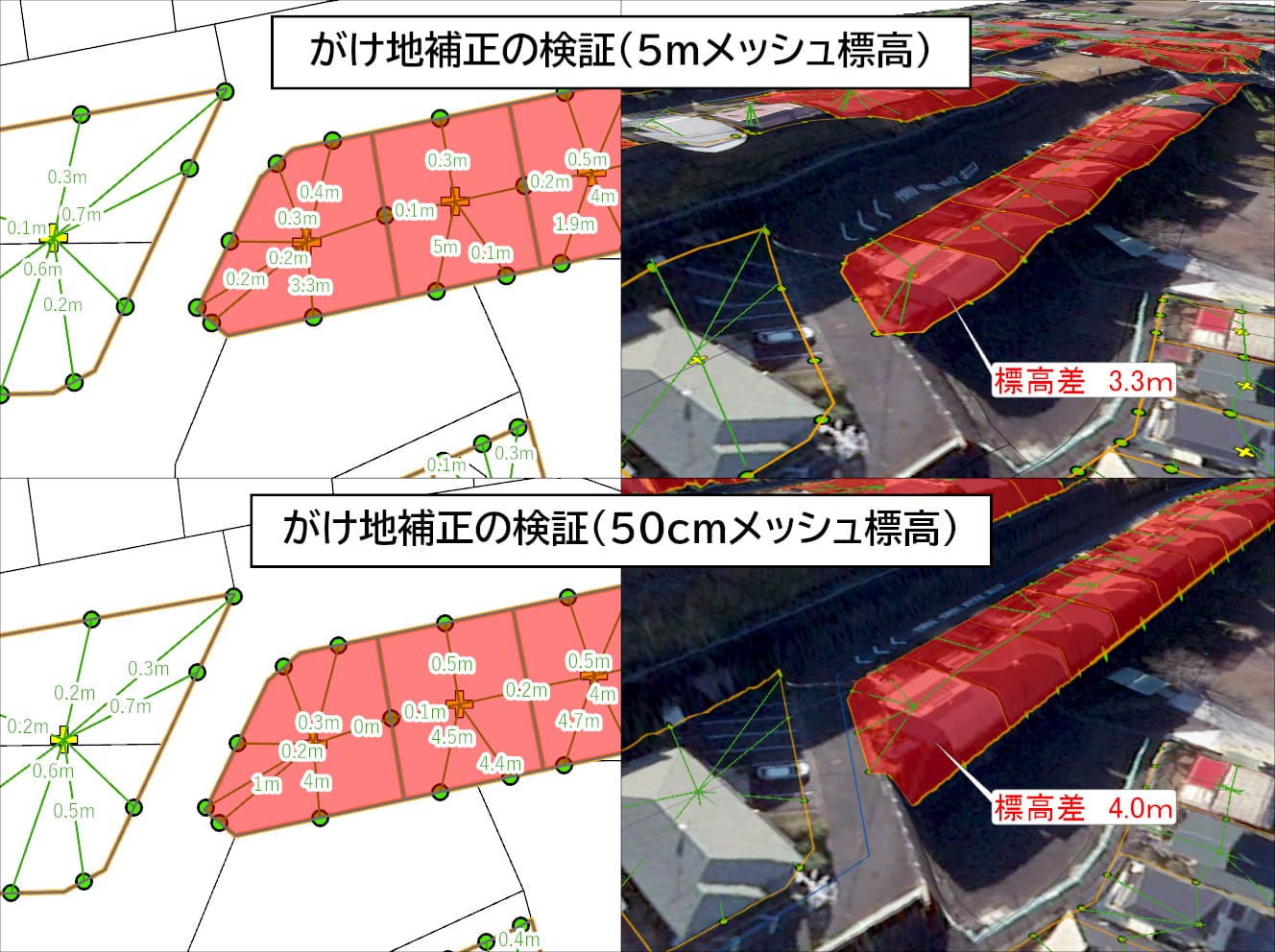

その結果、土地と接面道路との高低差や、がけ地における高低差、道路の傾斜等の計測値については、標高データとして利用した国土地理院のデータが高密ではない5mメッシュであることから、計測地点の位置によっては、比較検証用データ(3次元点群データ)との誤差が確認された。一方で、例えば土地の評価・査定において価格補正対象条件に定められている「高低差が1m以上、2m以上」等の条件設定により、計測値から高低差やがけ地の価格補正候補となる土地を抽出する場合は、8~9割程度の土地で比較検証用データを使用した場合と判定が一致したことから、補正候補地の抽出には一定の有効性が確認された。ただし、現地確認事務における実用性を高めるには、本システムにおける計測値や補正候補地抽出の精度向上が必要であり、高密な1mメッシュ標高データ等の整備・利用を図ることが重要となる。

土地評価に関する事務を実施している行政機関(税務署・市町村)や事業者(不動産事業者・金融機関)を対象として、システムのデモンストレーションを実施の上、実業務において本システムを利用する有効性についてヒアリングを実施した。

その結果、高低差等の計測においては、地図情報の位置精度や時点差異の課題があるため、土地の評価事務における現地調査を省略するまでには至らないという意見が多く得られた。一方で、簡易調査や本調査前の事前確認、各種補正対象の土地抽出等の補助的な利用には有効性を見出せるとの意見が挙がった。また、3D都市モデルと地番現況図、路線価図、都市計画図などを組み合わせた各種主題図を活用するメリットとして、ビジュアルとしてわかりやすく、土地の評価・査定やその説明に利用しやすいとの意見があった。例えば、土地の高低差や傾斜が多くみられる地域において2Dの地図情報だけでは気が付かない土地の状況把握が可能であり、断面図表示機能も個別箇所の確認に有効であること、3D表示した建物データが保有する都市計画規制等の属性情報により色分け表示を行うことで建物の高さをイメージしながら都市計画の状況を把握できること、等がメリットとして挙がった。

以上の結果より、本システムを活用して現地確認事務の省力化・高精度化や評価・査定における根拠の説明力向上を図るためには、高密な1mメッシュ標高データの整備、3D都市モデル(建築物)のLOD向上による地図情報の高精度化、3D都市モデルの更新の高頻度化を図ることが課題となる。

本業務で実施した土地の評価や査定上の確認項目に関する計測や把握・確認は、現地調査の完全な代替手法とするには課題が残った。その理由は、一部の土地において位置精度や時点の違いに起因して現地の状況との誤差が生じたためである。一方で、評価に影響を与える特性を持つ土地候補の抽出や補助的な現地状況の把握には、一定の有効性が確認された。今後、活用可能な地図情報の高精度化、更新サイクルの短期化・高頻度化が進めば、本システムを活用することで、土地の評価・査定業務における現地の状況確認や計測作業の省力化・高精度化が可能となるとともに、評価・査定における根拠の説明力向上も期待される。

今後の展望

高低差や傾斜がある土地の抽出及び計測の精度は、不動産の査定や評価で一定の有効性が確認された。また、ヒアリング結果より、簡易調査や本調査前の事前確認、補正対象の土地抽出などの補助的な利用や、関係者への説明資料としても有効であることが確認された。

今回の検証に利用した地図データは精度や時点にバラつきがあり、実務での利用時には留意する必要がある。また、国土地理院の標高データは高密ではない5mメッシュであることから、抽出や計測に誤差が生じる可能性があるため、高密な標高データの整備・利用が必要となる。また、この仕組みをスタンドアローン環境で構築する場合、地図データが大容量になりやすく、PCのスペックが低いと動作に支障を来す可能性がある。ユーザーがストレスなく利用できるシステム速度の実現が課題である。

今回の実証実験で一定の有効性が確認されたことを踏まえ、今後は2次元のGISに代わり、3Dで地図を参照・計測可能なGISの提供を目指す。サービス提供にあたっての課題である快適なシステム動作の実現を図るため、クラウドサービスの提供やデータの分割利用によりシステム動作速度の向上が実現できれば、ビジネス化が現実的なものとなる。また、API連携により地図等の追加やデータ交換を容易にし、利便性を向上させる。さらに、地図の精度や時点のバラつきへの対策として、十分な精度を持つ地図の整備と適切な頻度での更新により、計測精度の向上を検討する。

3Dで地図を参照・計測可能なGISをデジタルツインの視点から発展させ、最新の地図やデータをもとに仮想空間に現実世界を再現する。これにより、精度の高い不動産の査定や評価の実現と、更なる効率化・省人化を目指す。