3D都市モデルを活用した建物振動シミュレーションシステムの開発 v2.0

| 実施事業者 | 一般社団法人社会基盤情報流通推進協議会 / 株式会社日建設計総合研究所 / 株式会社MIERUNE |

|---|---|

| 実施協力 | 株式会社日建設計 |

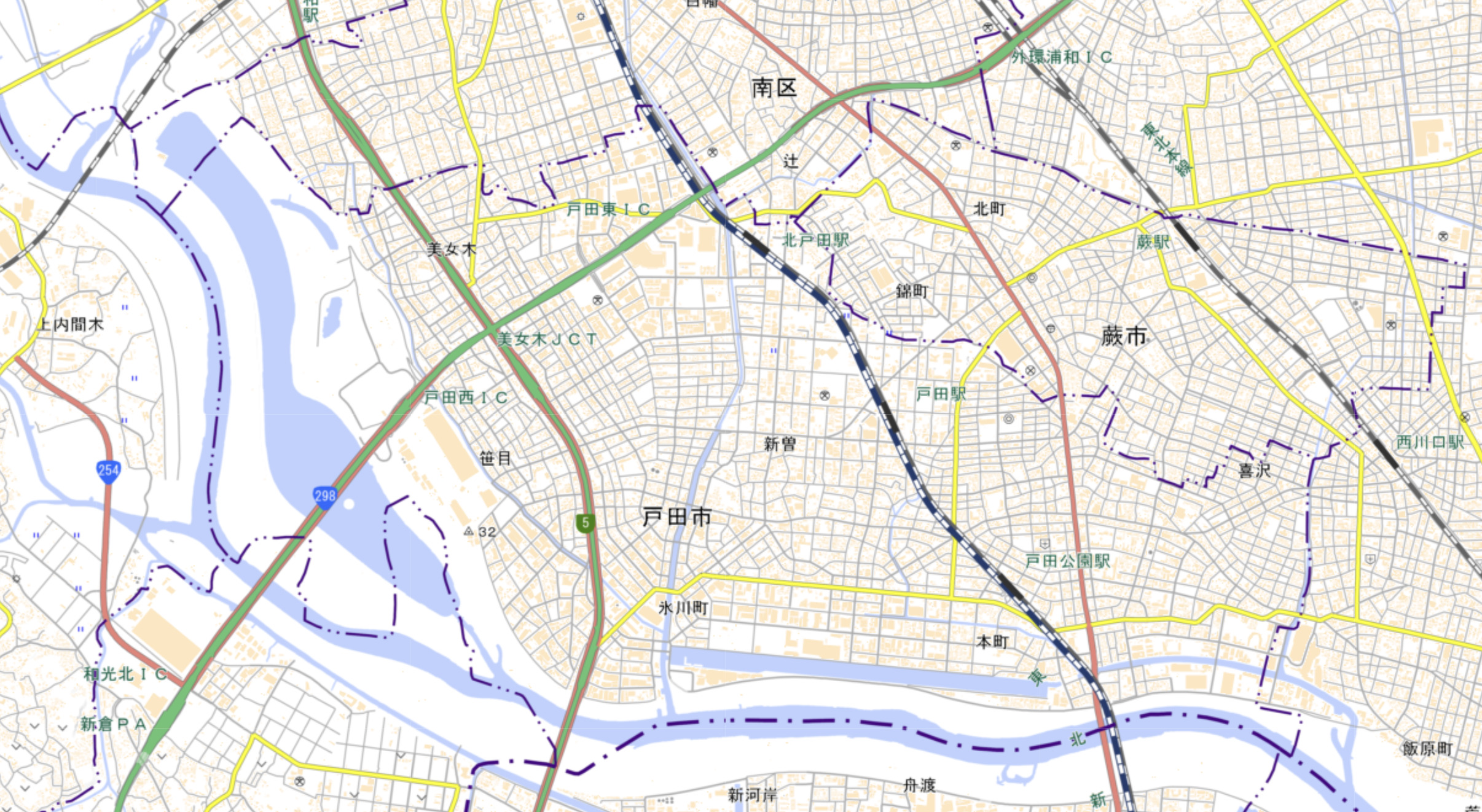

| 実施場所 | 静岡県静岡市(都市・建物スケール)、埼玉県戸田市(都市スケール) |

| 実施期間 | 2024年6月〜2025年3月 |

3D都市モデルを活用した建物振動シミュレーションシステムを開発。

ノンエンジニアでも簡易に利用可能なウェブで完結する建物被害予測システムとしてマクロ・ミクロの双方の観点から防災対策におけるデータ活用を推進する。

ノンエンジニアでも簡易に利用可能なウェブで完結する建物被害予測システムとしてマクロ・ミクロの双方の観点から防災対策におけるデータ活用を推進する。

本プロジェクトの概要

建物振動シミュレーションの実施は、これまで国や都道府県主導で進められてきた。オンプレミス(※)ツールを用いた専門家による計算が一般的で、地方公共団体職員が直接関与することは少なく、関係者間での確認・調整が必要なことから、入力から結果取りまとめまでの工程に時間を要していた。

しかし近年、3D都市モデルの普及に伴い、地方公共団体職員など非専門家による簡易シミュレーションへのニーズが高まってきている。

※オンプレミスとは、ハードウェアやソフトウェアを、使用者の管理する施設内に設置して運用する形態を指す。

本プロジェクトでは、2023年度の「3D都市モデルを活用した建物振動シミュレーションシステムの開発」において構築した広域計算用システムに対して、Web上で手軽に実行でき集計分析が可能な機能の追加実装を行うほか、個別建物の詳細な被害予測シミュレーションシステムの開発を行い、利用用途に応じて複数シミュレーションモデルを扱える環境を構築する。また、戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)スマート防災ネットワークの構築における「防災デジタルツインの構築(防災デジタルツイン自動作成による災害シミュレーション自動実行システムの構築)」プロジェクトとも連携を図る。

これらにより、地方公共団体職員でも手軽に利用できる都市スケールの大規模シミュレーションシステムの実現を目指す。

実現したい価値・目指す世界

我が国は、環太平洋変動帯に位置する地震大国であり、2024年1月の能登半島地震ではマグニチュード7.6、最大震度7を記録し改めて事前防災の重要性が浮き彫りとなった。このような状況の中、建物振動シミュレーションを用いた被害想定は、都市規模での減災対策に有効な手段となる。特に、被害が集中すると予測される地域の特定や、それに基づく具体的な対策立案に活用できる。

しかしながら、3Dモデルを用いた従来の大規模シミュレーションには課題がある。高負荷な処理能力を要し、専用環境や専門知識が不可欠なため、多くの場合、外部リソースに頼らざるを得ない。この状況は、地方公共団体による柔軟なシミュレーション活用や、政策立案における機動的なデータ利用の妨げとなっている。建物振動シミュレーションにおいても、既存ツールは外部リソースへの依存度が高い。

こうした中、3D都市モデルの整備エリアは着実に拡大している。そこで、これをシミュレーションの入力データとして活用することで、データ整備の工程を大幅に効率化できる。シミュレーションの実行と結果の活用が容易になれば、一連の検討プロセスのハードルは大きく下がることになる。

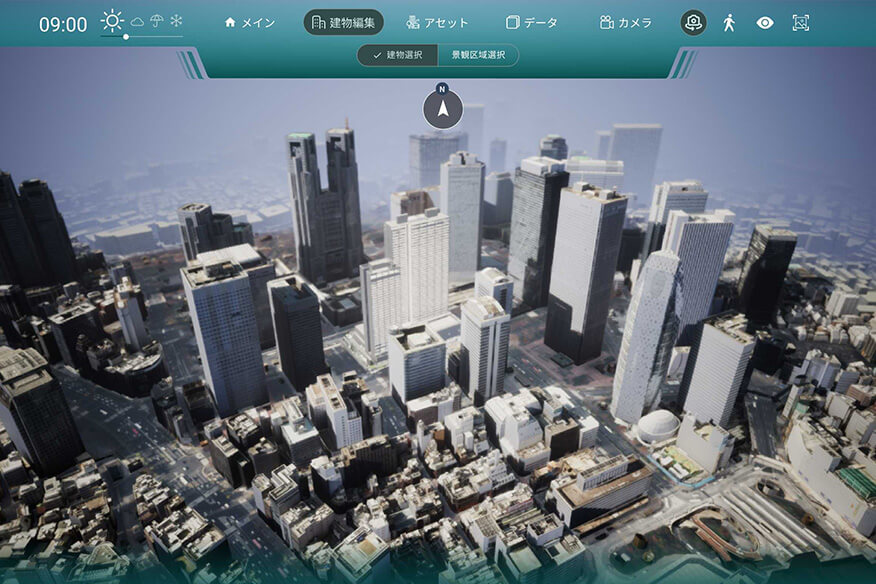

このような社会課題に対応するため、2023年度の「3D都市モデルを活用した建物振動シミュレーションシステムの開発」では、地方公共団体での内部利用を想定し、Web上で地震動の設定から建物被害シミュレーションの実行、可視化、データのダウンロードまでを完結できる環境を構築した。

一方、地方公共団体からは機能拡充への要望が寄せられている。具体的には、小学校区や緊急輸送道路沿いなど、特定エリアの被害予測集計機能に加え、都市全体と個別建物、双方のスケールに対応したシミュレーション環境が求められている。

また、計算予約からシミュレーションの実行、計算結果の受け取りまでの一連の処理において、スーパーコンピューター(富岳)との連携を行ったが、一部データ連携が手動となっているため、完全なAPI化が求められている。

本プロジェクトでは、2023年度の取組により判明した課題を解決する機能の追加開発により、システムの更なる利便性向上を図る。

具体的には、昨年度のシステムをベースとした都市スケールを対象とする広域シミュレーションシステムでは、3D都市モデルおよび地震動を入力データセットとして、入力データセットの指定(シナリオ設定)、シミュレーション実施、結果の可視化・集計分析・ダウンロードまでをアプリケーション上のボタン操作や数値入力のみで可能とすることで、ノンエンジニアの地方公共団体職員等が簡便に利用できる仕組みとする。また、外部のDIAS(Data Integration & Analysis System、データ統合・解析システム)とのAPI連携により、手動の工程を排除した、外部との自動連携の仕組みを実現する。

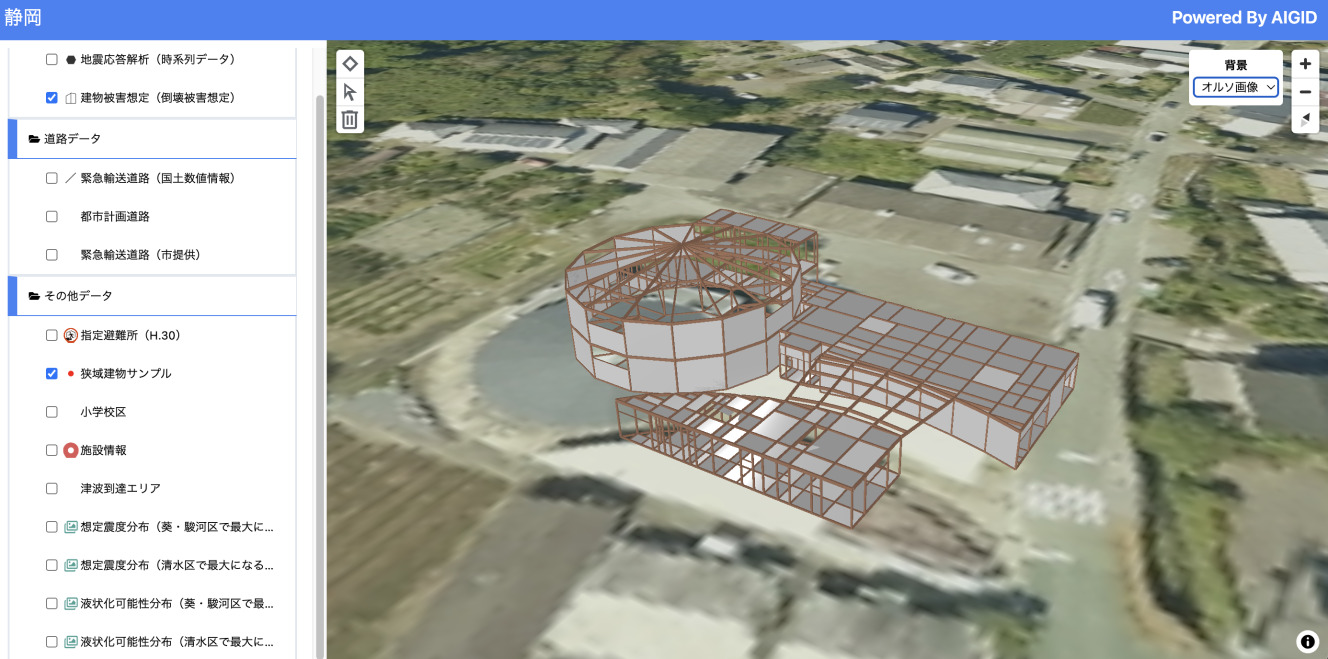

また新たに、個別建物を対象とした狭域シミュレーションシステムを開発し、3D都市モデルや建物図面から建物構造に係る詳細要素を入力データセットの1つとして、一連のシミュレーションをWeb上で実行できる環境を構築する。

Web上で簡易に実行でき、都市から個別建築スケールまでの建物振動シミュレーションを統合的に扱えるシステムとして、全国で整備された3D都市モデルを入力データモデルとして活用することで、全国の地方公共団体職員が手軽に利用できる環境の構築を目指す。

検証や実証に用いた方法・データ・技術・機材

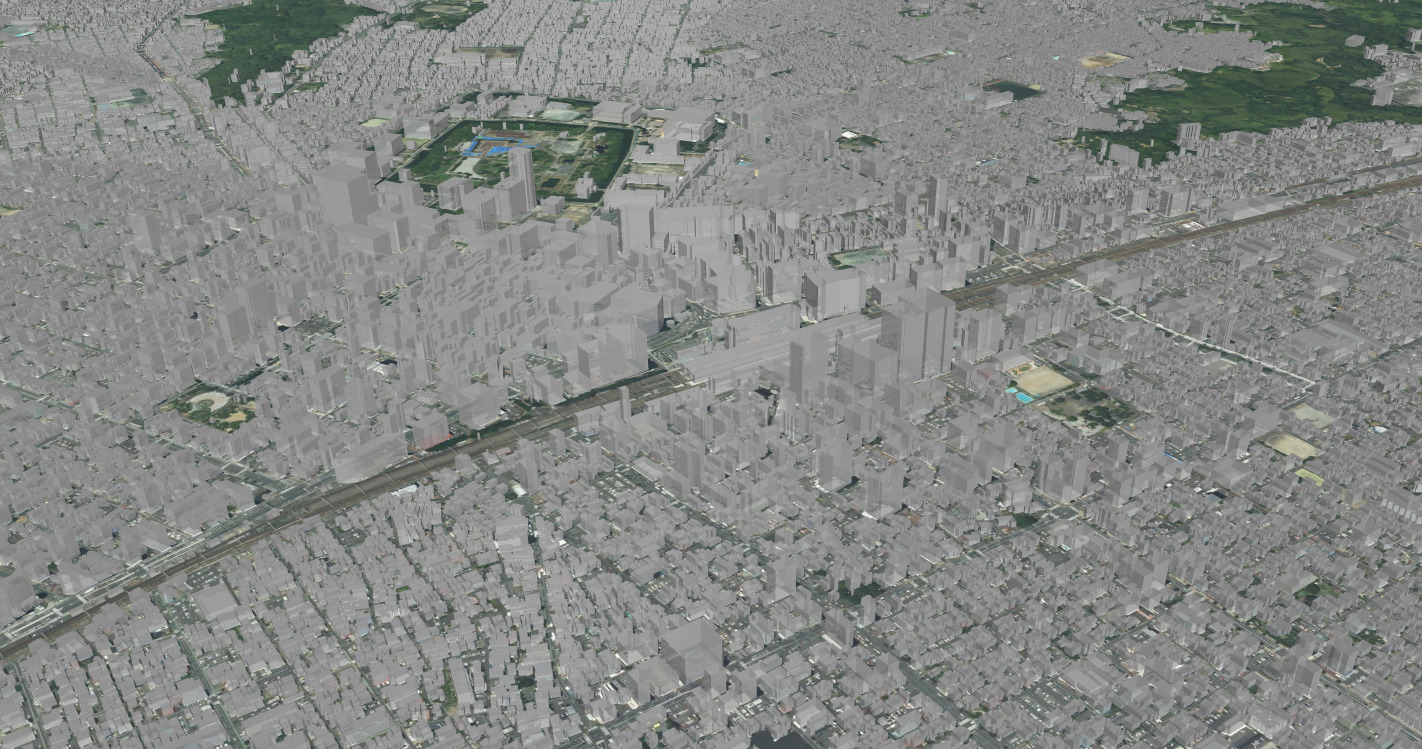

今回改修・開発するシステムは、3D都市モデルの建築物LOD1モデルを活用した①外部のDIASと連携して都市スケールでの建物振動シミュレーションを行うシステムと、②3D都市モデルに加え、建物図面情報を組み合わせた個別建物スケールでの建物振動シミュレーションを行うシステムで構成される。

① 都市スケールを対象とした広域シミュレーションシステム

本システムはAWS(Amazon Web Service)を用いてクラウド環境へ実装しており、シミュレーション管理機能(入力データの登録/シミュレーションのケース設定の管理)、外部のクラウドとの連携や3D都市モデルを活用した建物振動シミュレーション解析機能、シミュレーション結果の可視化や集計分析・解析結果のデータダウンロード機能の3つの機能から構成される。

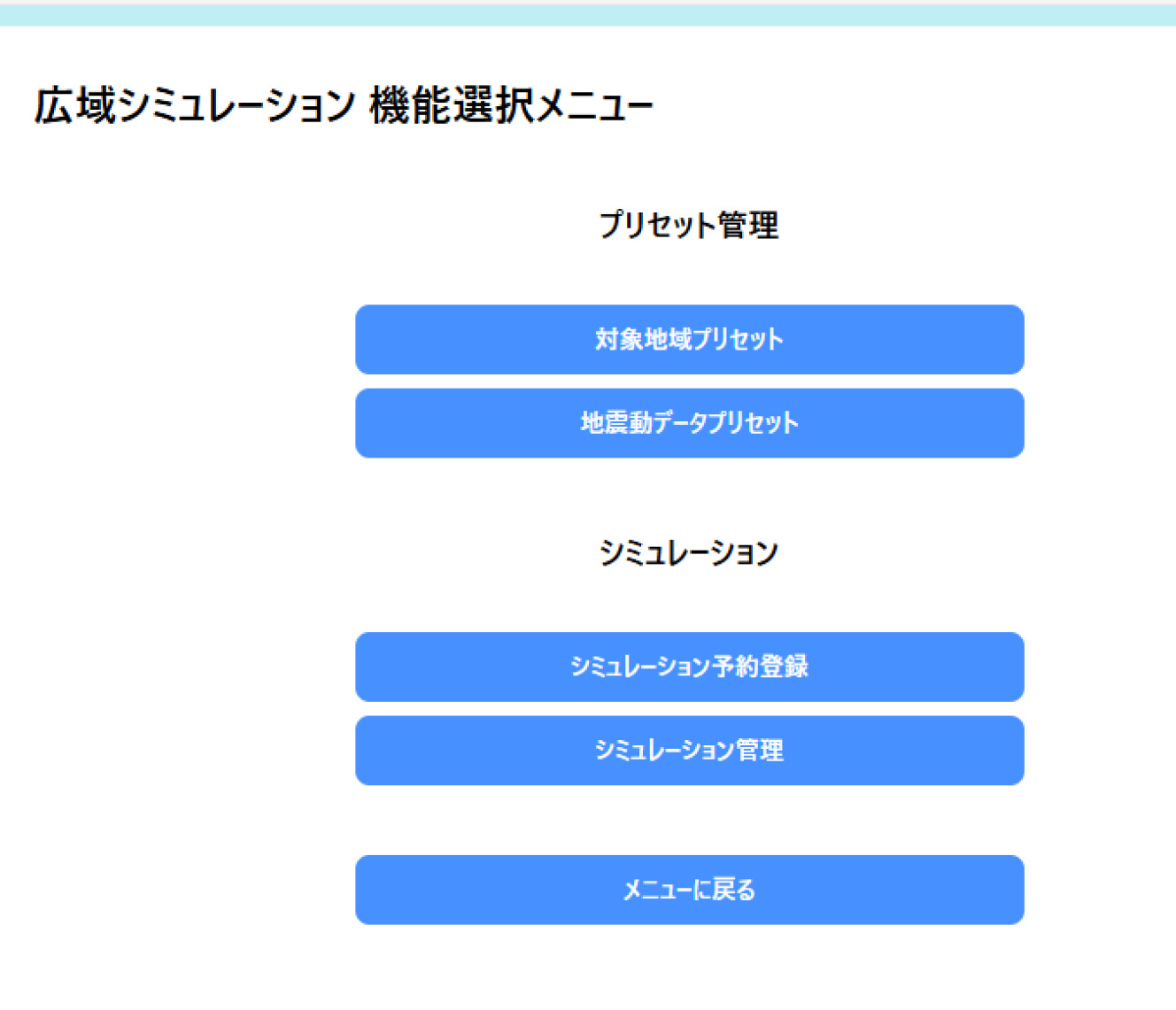

シミュレーション管理機能では、Pythonを用いてシステム開発を行い、AxiosやFastAPIといったライブラリを利用している。入力データとしてシミュレーション対象エリアを指定するための「地域プリセット」、地震の外力を設定するための「地震動プリセット」の2つのメニューを設定した。「シミュレーション予約登録」は、2つの入力データをそれぞれ選択してシミュレーションを実行するメニューであり、「シミュレーション管理」では、シミュレーションの解析状況のステータスの確認や、解析結果/可視化用データがダウンロードできる機能を構築した。

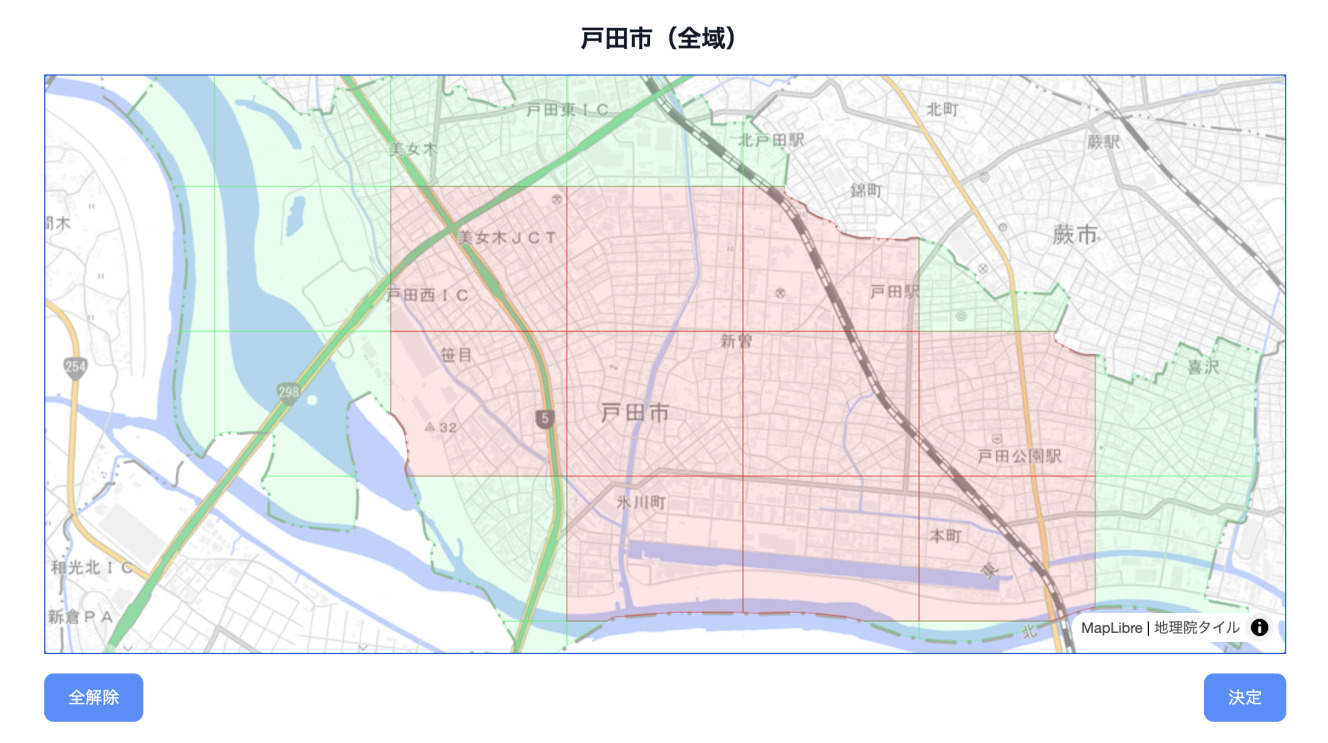

「地域プリセット」として、本実証の対象フィールドである、静岡市内や戸田市内の3D都市モデル(3次メッシュ単位)を事前に登録し、市域全域でのシミュレーションを実行できるようにするとともに、対象範囲を絞った市内の特定エリアでの解析もできるよう、事前登録した市内のメッシュから特定のメッシュを選択して、新たに入力データとして登録できる編集機能も有する。また、「地震動プリセット」は、建築物の耐震設計における実務上での利用の観点から、平成12年建設省告示第1461号に規定されている3つの代表的な模擬地震動(国内海洋型(長周期特性)、国内海洋型(標準的)、国内直下型(直下地震):0.02秒単位での加速度(cm/s/s))を設定するとともに、直近の大規模地震である、令和6年能登半島地震の地震動も事前登録した。「地域プリセット」と「地震動プリセット」にはいずれも外部データを任意に登録できる仕様とし、様々な地域や地震動パターンに対応できる柔軟性を持たせている。

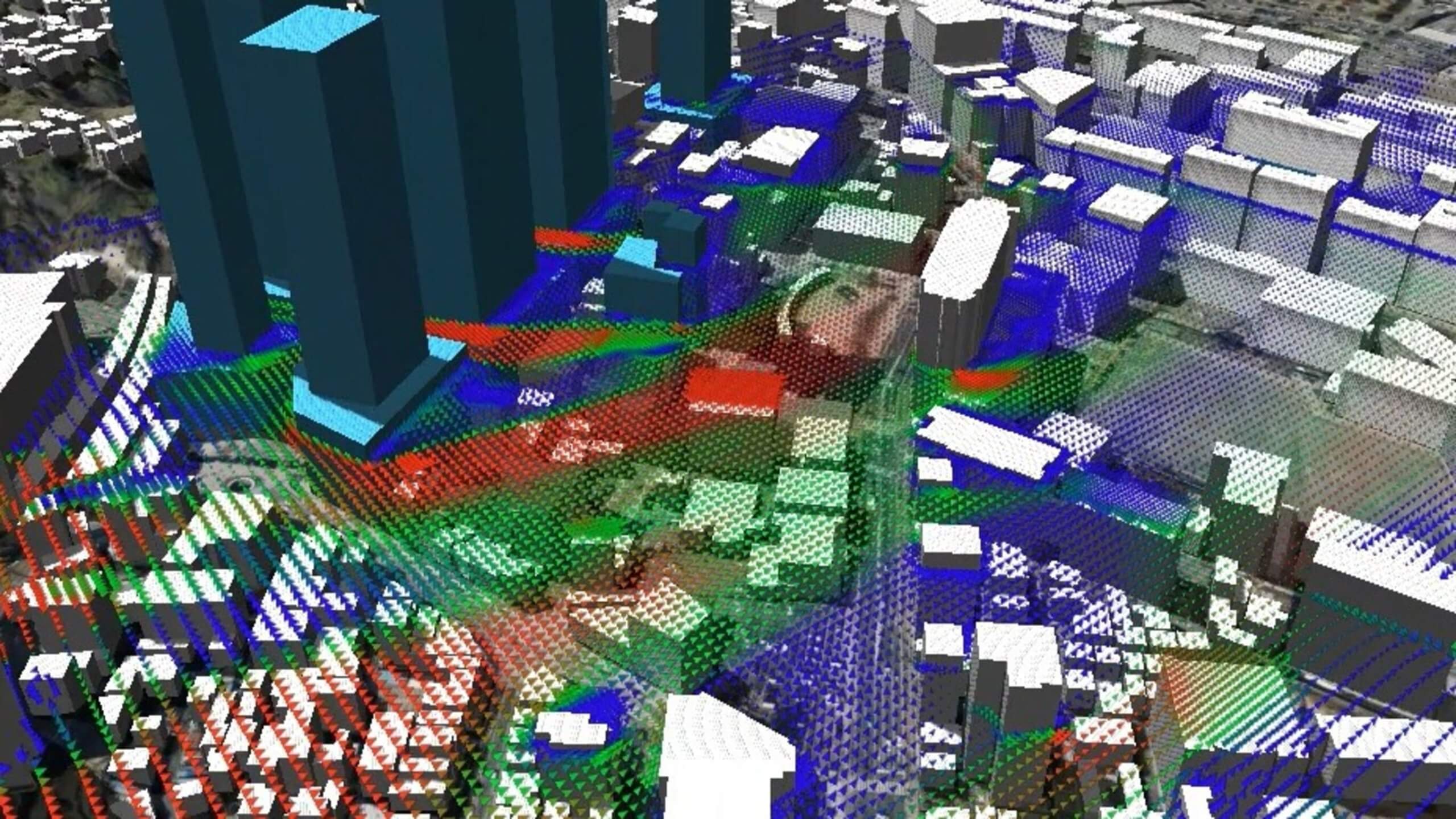

外部のスーパーコンピューターとの連携や3D都市モデルを活用した建物振動シミュレーション解析機能は、地震応答解析を行うDIASの演算エンジンであるIES(Integrated Earthquake Simulation)、物理条件として用いる3D都市モデルの入力とIESへの送信、IESのシミュレーション実行、IESからの結果受け取りから構成される。演算エンジンとしては、都市スケールでの計算に向いており、前述のSIPプロジェクトをはじめとして国が主導する防災関連プロジェクトでも広く活用されているIESをシミュレータとして採用した。IESは地震動が都市に与える影響をシミュレーションするための統合地震シミュレータであり、物理条件として用いる3D都市モデルを入力として、シミュレーションを実行することで、地盤応答解析による地表加速度応答波形の算出、建物の地震応答解析結果の出力が行われる。

物理条件としては、従来のGIS/3Dデータ等の都市デジタルデータの代わりに3D都市モデル(建築物LOD1モデル)を用いた。各建物の位置情報やフットプリント(建物の外周線)、建物の高さ、階数、構造種別、建築年(築年代)、床面積(建築面積)といった建物の形状や属性情報を活用することにより、各建物の違いを加味した入力データモデルの生成に寄与している。このように、今回のシステムでは3D都市モデルを入力データセットとして、IESに送信している。

IESのシミュレーション実行では、3D都市モデル及び入力地震動を入力データとして解析を行い、実行後にIESから解析結果を受け取る運用としている。なお、建物の地震応答解析は、層剛性をバネに置き換えたMDOF(Multi Degree of Freedom:多自由度)モデル等に基づき解析を実施するものであり、解析結果として最大層間変形角(※)が出力される。その際、IESの解析では、複数の解析モデルによる線形・非線形応答解析を実装しており、梁・柱あるいは層を線形あるいは非線形バネでモデル化する。ただし、実際の構造物の構造部材の配置や物性は3D都市モデルには含まれていない。そこで、建物のフットプリントや高さ等の外部形状と、構造種別や床面積等の属性情報に基づき、解析に必要となる建物の質量、剛性、減衰定数等の構造パラメータを自動生成(自動計算)して建物の地震応答解析の入力値としている。例えば、建物の構造種別に応じて建物の質量や剛性は異なる特徴を有しており、鉄筋コンクリート造(RC造)であれば建物の質量が相対的に大きく、剛性が高いといった特徴がある。このように、複数の構造パラメータを用いることで各建物の特徴を総合的に表現し、建物の地震応答解析を通じて最大層間変形角が推定される。

※最大層間変形角とは、地震により発生した振動中における、床と天井との最大の変形差を平均階高で除した値である。

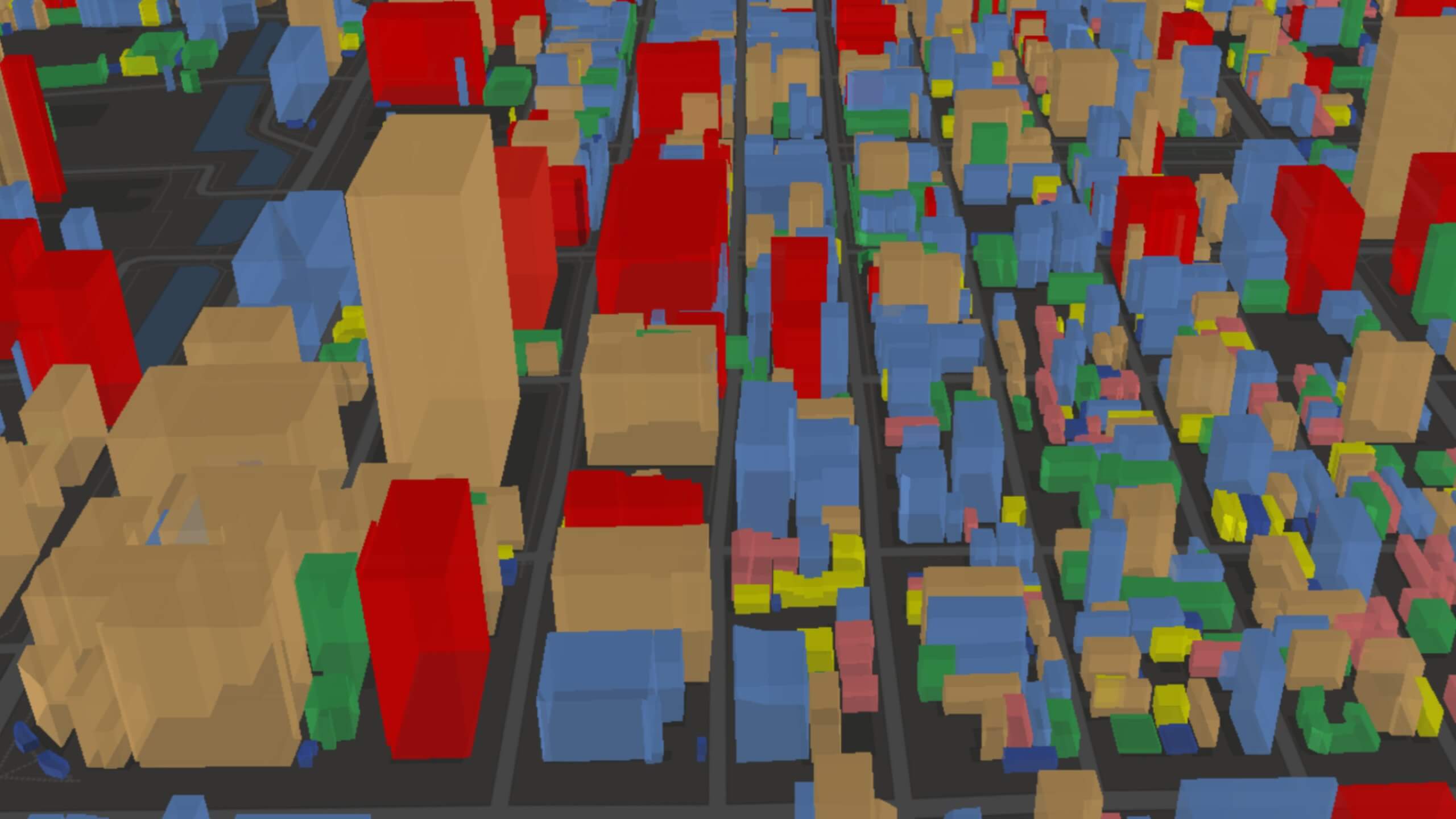

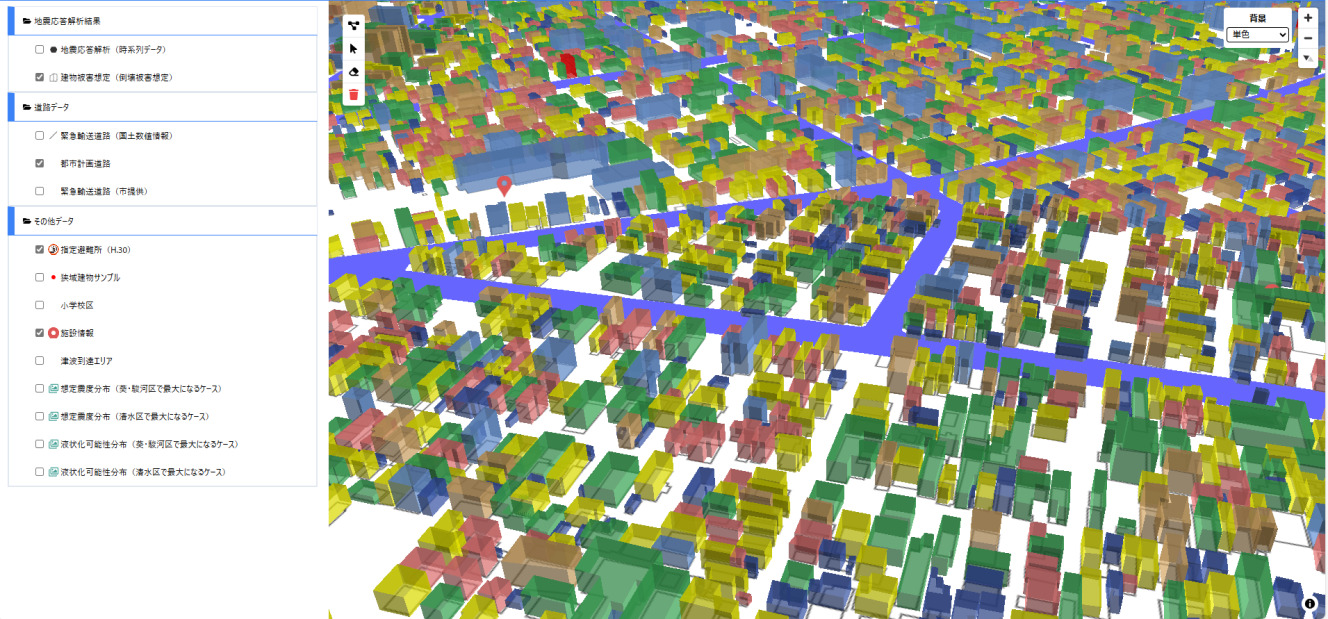

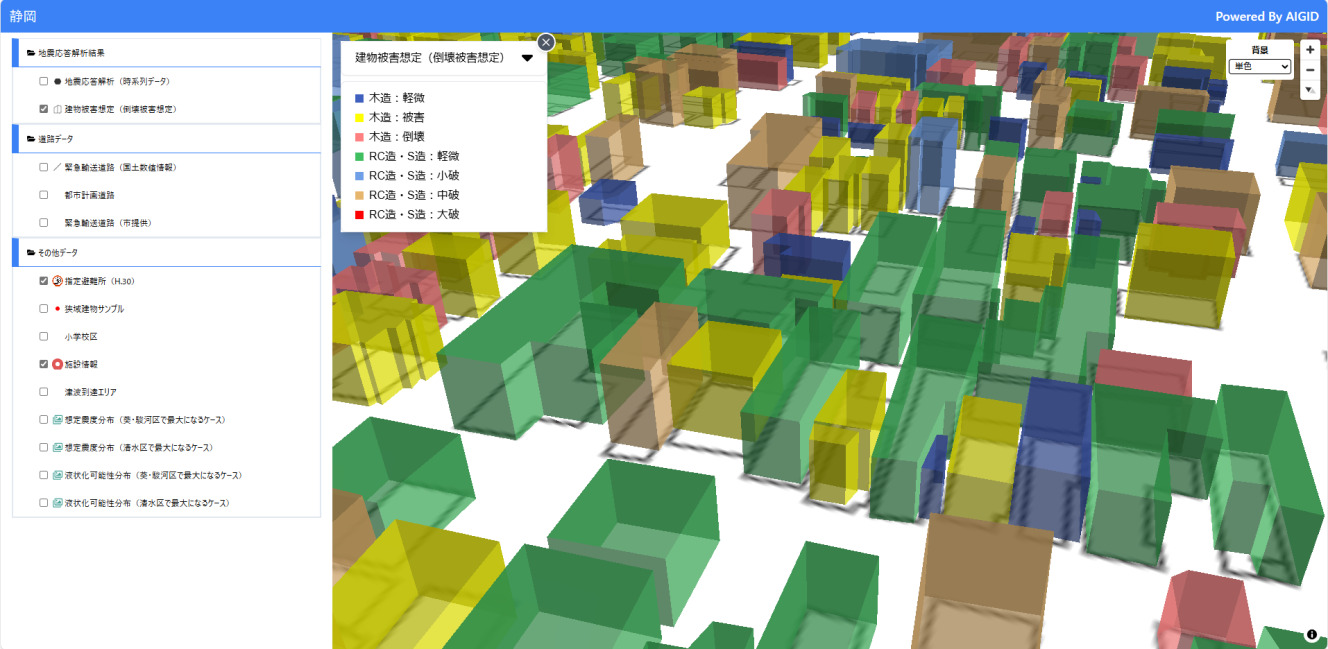

シミュレーション結果の可視化や集計分析・解析結果のデータダウンロード機能では、Pythonを用いてシステム開発を行い、GDAL、Vue.js、Deck.GLといったライブラリを利用している。シミュレーション結果の可視化にあたり、建物の構造種別に応じて、建物の応答解析結果である最大層間変形角と建物被害想定の関係は、それぞれ異なることが知られている。そこで、本システムでは、建物振動に対する特性が大きく異なる木造とそれ以外(RC造・SRC造/S造でも細区分)で大別し、最大層間変形角と建物被害想定との関係について閾値を設定した(例えば、木造建物の場合、最大層間変形角が1/200~1/60で軽微な被害、1/60~1/10で被害あり、1/10超で倒壊としている)。このように、建物の構造種別に応じた最大層間変形角の閾値に基づいて判定した建物被害想定を属性として付与したうえで、可視化した。

また、可視化画面では、関連情報として「指定避難場所」や「緊急輸送道路」も個別レイヤとして設定し、複数の情報を重畳できるようにすることで可視化機能の強化を図った。さらに、他分野での幅広い活用(例:GISを活用した他分野のデータとの重畳・分析等)を想定し、前述のシミュレーション管理メニューから、シミュレーション解析結果や可視化データ(GeoJSONファイル)をダウンロードできる機能を実装した。

さらに、特定エリアにおける建物の被害状況を集計してグラフ表示したり、複数のエリアの被害状況を比較したりできる機能を実装した。これにより、例えば、小学校区単位での被害状況を把握・比較することで、相対的に大きな被害が予測されるエリアの特定など事前の防災検討等への活用が期待できる。加えて、大規模地震からの復旧・復興段階を見据えると、緊急輸送道路との関係性(建物倒壊による道路封鎖の可能性)や避難所配置のあり方、災害廃棄物の処理等に関する検討への活用・展開も期待できる。

② 個別建物を対象とした狭域シミュレーションシステム

本システムは、シミュレーション管理機能(入力データの登録/シミュレーションのケース設定の管理)、AWSを活用した建物振動シミュレーション解析機能、シミュレーション結果の可視化、アニメーション作成機能の3つの機能で構成される。

シミュレーション管理機能は、前述の広域シミュレーションシステムと一体的な管理画面で構成しており、それぞれのシミュレーションシステムが選択できる。本システムでは、入力データとしてシミュレーション対象建物を指定するための「建物データプリセット」、建物の軸組や筋かい、構面などの詳細な建物構造に関する情報を設定するための「解析モデルプリセット」、地震の外力を設定するための「地震動プリセット」の3つのメニューを設定した。なお、「地震動プリセット」は、広域シミュレーションシステムと同様の地震動を設定している。

「シミュレーション予約登録」は、3つの入力データをそれぞれ選択してシミュレーションを実行するメニューであり、「シミュレーション管理」では、シミュレーションの解析状況のステータスの確認や、解析結果がダウンロードできる機能を構築した。

AWSを活用した建物振動シミュレーション解析機能では、3D都市モデルと解析モデルファイルの入力、個別木造建物の詳細な地震応答解析を行う演算エンジンであるwallstatでのシミュレーションの実行、解析結果の出力から構成される。演算エンジンとしては、個別要素法を基本理論としたオリジナルの解析手法により木造建築物の倒壊挙動を詳細に再現できるwallstatをシミュレータとして採用した。wallstatは数値解析モデルを作成し、振動台実験のように地震動を与えた場合の挙動をシミュレーションすることで、変形の大きさや倒壊の有無を視覚的に確認することが可能であり、各種時刻歴データの出力、解析結果のアニメーションを作成できる。

一般的な建物の応答解析では、マトリックス法に代表される有限要素法(Finite Element Method:FEM)を用いた数値計算が広く用いられている。FEMは連続体の応力解析を目的として開発されたツールではあるが、破壊までを解析的に追跡するためには、幾何学非線形、材料非線形を考慮する必要があり、相当な計算テクニックを要する。特に部材の破断(木材の破損)、亀裂の進展といった極端な破壊が進行する場合、計算の中で不釣り合い力をどう処理するかという問題が生じる。これらの問題を解決し、倒壊までをシミュレーションするための解析手法として、個別要素法 (Distinct Element Method:DEM)があり、wallstatでは本手法を基本理論として採用している。個別要素法 (Distinct Element Method: DEM) は、土壌や岩盤の崩壊をシミュレートするために開発された「非連続体解析法」(バラバラな物体の挙動を計算する手法)である。本手法は、物体同士の接触力や摩擦力を計算し、動的陽解法に基づいて大変形や倒壊の解析を行うことができる。

wallstatのシミュレーション実行においては、本アルゴリズムを特に木造建築物の時刻歴応答解析において、倒壊までの挙動を精緻に追跡するために適用している。

シミュレーション結果の可視化、アニメーション作成機能では、Pythonを用いてシステム開発を行い、GDAL、Vue.js、Deck.GLといったライブラリを利用している。シミュレーション結果として、「基礎反力」「各層せん断力」「地盤絶対変位」「各層4隅の層間変形」といった時刻歴データの出力、解析結果として計算過程でのモデルのスナップショット(軌跡)が確認できるアニメーションが作成できる。

本システムの有用性検証として、地方公共団体職員へのヒアリングを実施し業務への活用可能性を評価した。

検証で得られたデータ・結果・課題

本システムの有用性検証として、静岡市職員(都市計画課、建築総務課、建築安全推進課の関係3課)および戸田市職員(都市計画課、建築住宅課、危機管理防災課)を対象に、本システムの使い勝手やシミュレーション結果の業務への活用可能性等に関するヒアリング及びアンケート調査を実施した。

なお、広域シミュレーションシステムでは、代表的な模擬地震動を入力地震動としてシミュレーションを行い、そのシミュレーション結果として、建物の応答解析結果(最大層間変形角)の時刻変化、建物被害想定を可視化していること、任意で指定したエリアの建物被害状況を集計・グラフ表示できること、市域レベルでの計算には1日程度を要するため事前計算した結果を示していること等について事前に説明を行った。

また、狭域シミュレーションシステムは、そのシミュレーション結果として各種時刻歴データの出力、解析結果のアニメーションを作成できる等について説明した。

さらに、本検証では、3D都市モデルや入力地震動といった入力データの登録方法やシミュレーション管理機能の解説、シミュレーション結果の可視化等に関するデモを行った上で、「システムのUI/UXの使いやすさ」、「シミュレーション結果の業務活用」、「今後に向けた要望等」といった観点から評価を行った。

アンケート調査(回答者2市12名)の結果、システムのUI/UXの使いやすさの点ではポジティブな回答が50%にとどまっているものの、シミュレーション結果(可視化情報)の業務活用ではポジティブな回答が58%、シミュレーション結果(集計情報・出力したGISデータ・アニメーション等)の業務活用では肯定的な回答が67%にのぼっており、 今回のシミュレーション結果については一定の有用性があるという評価が得られた。

よって、UI/UX等のシステムの改善余地は一定あるものの、可視化および集計情報、出力したGISデータ、アニメーションといったシミュレーション結果自体の有用性を確認することができた。また、今後の具体的な活用方法として、応急危険度判定に伴う判定エリアの優先順位付け、緊急輸送路沿いの対策対象建物の個別シミュレーション、緊急輸送道路における閉塞可能性や、世帯情報の組込みによる応急仮設住宅の想定必要戸数の算出等への活用に対する期待の声が寄せられた。

さらに、今回の都市スケールを対象としたシミュレーションに加えて、木造以外の建物構造にも対応できる狭域シミュレーションモデルの組込みや、倒壊した建物が道路にどのように倒れてくるのか(道路閉塞するか)といったミクロな状況の解析等、きめ細かい対応・検討への活用ニーズも確認できた。また、内部検討だけでなく対外公表や施策根拠の資料としての活用にあたって、入力データやシミュレーション結果の説明性・説得性確保に関する要望が挙げられた。

また、旧耐震(建築年が古い)建物に関して、耐震化された建物であるかどうかの情報の追加・反映が課題であるという意見もあり、更なるシミュレーション精度の向上には、今後の都市計画基礎調査との連携による属性追加や3D都市モデルの更新時における対応検討が必要であることも明らかになった。

参加ユーザーからのコメント

・地震後の応急危険度判定の判定場所の優先度をある程度事前に判断ができると思う。

・住宅に世帯の情報が紐づけば、地震後の仮設住宅を必要とする世帯(エリア)数が可視化できて有用である。

・まずは内部の活用ツールとして災害時における市の防災本部の活動に活用するなどが期待できるのではないか。

・内部検討だけでなく、対外公表や施策根拠としての活用を前提とした場合には入力データやシミュレーション結果の妥当性等の確保が必要である。

・シミュレーションの精度がある程度担保されるのであれば、耐震化促進のための周知啓発用の動画として発信するツールとしても利用できると思う。

今後の展望

本プロジェクトでは、これまで大規模地震の建物被害想定の検討が難しかった地方公共団体職員が手軽に解析でき、その結果を広く庁内の施策検討や対外発信に活用していく等、ワンストップでの取組支援による業務の効率化・高度化を目指してシステムの開発を行った。

検証の結果、広域シミュレーションシステムでは、特定エリアの被害状況の集計・比較機能を通じて、応急危険度判定エリアの優先順位付けや応急仮設住宅の必要戸数算出等、都市スケールでの対策立案への活用可能性を確認した。他方、狭域シミュレーションシステムでは、緊急輸送路沿いの建物の個別シミュレーションや道路閉塞状況の解析等、ミクロな状況把握への活用が期待できることを確認した。さらに、UI/UXの使いやすさについては改善の余地があるものの、シミュレーション結果の業務活用については高い評価を得た。

これらの検証を踏まえ、各課の業務フローに即したUI/UXの改良と、世帯情報を活用した応急仮設住宅の必要戸数算出等、提供情報の充実を図る。なお、今回のDIASとの自動連携により一気通貫での解析が可能となったものの、市域レベルでの計算時間短縮が課題として残されている。そのため、計算手法の効率化や、一般的なクラウド環境での動作を可能とする建物振動シミュレーションの組込み、より説得力のある被害推定手法の改良を進める。

将来的には、3D都市モデルを活用した都市から個別建物まで様々なスケールと建物構造に対応した統合システムとして発展させる。全国の地方公共団体職員が手軽に利用できる防災シミュレーションが導入されることで、防災領域におけるデータに基づく政策立案の普及・拡大を目指す。