熱流体解析に関する大規模シミュレーション v2.0

| 実施事業者 | 株式会社構造計画研究所 |

|---|---|

| 実施協力 | 東京科学大学 環境・社会理工学院 融合理工学系 稲垣厚至助教 / 株式会社ウエスコ |

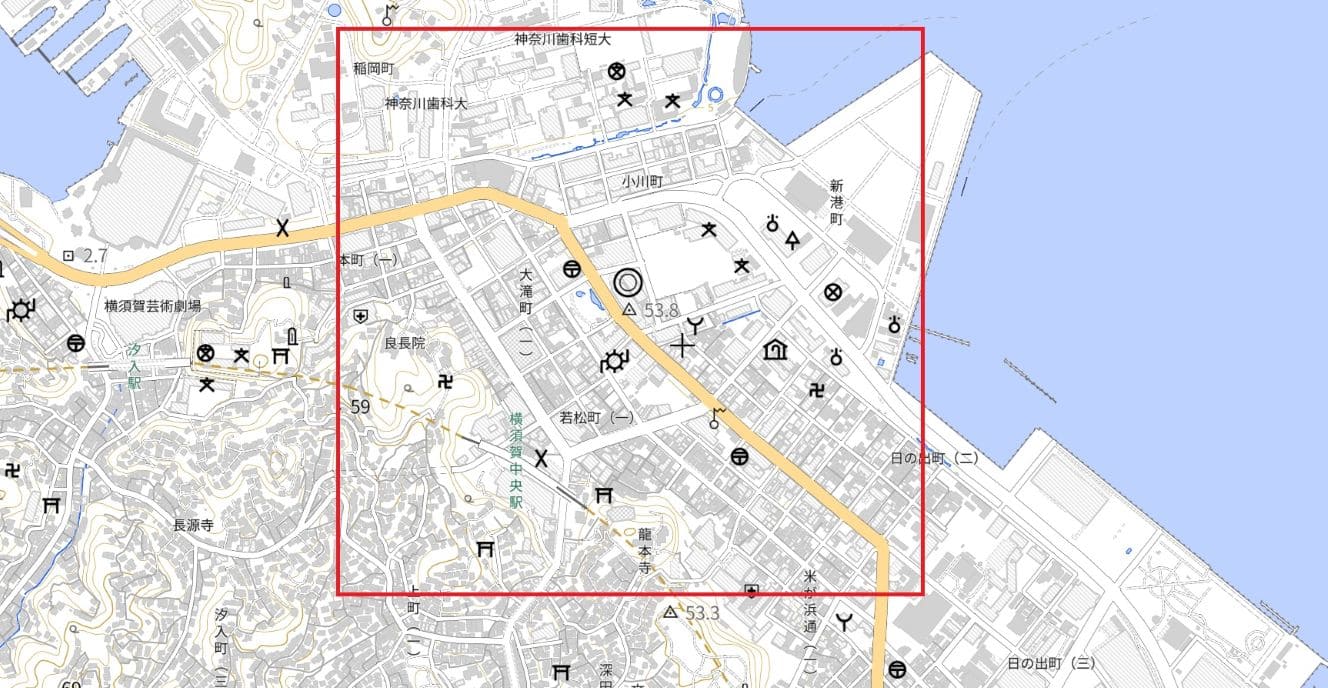

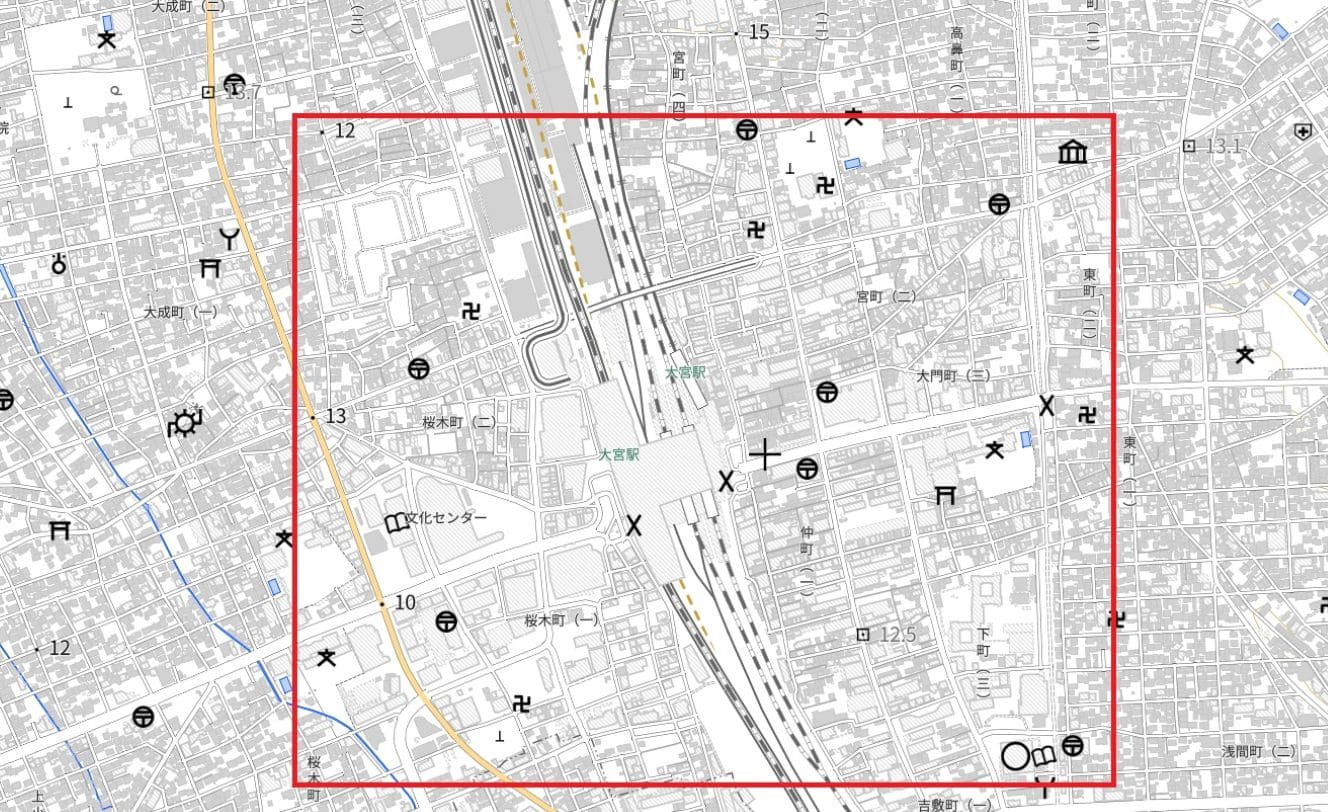

| 実施場所 | 横須賀市立勤労福祉会館(ヴェルクよこすか) 第3研修室 / 大宮区役所 |

| 実施期間 | 2024年6月〜2025年3月 |

3D都市モデルを活用しウェブ上で実行・可視化できる熱流体シミュレーションシステムを開発。

高精度な都市温熱環境を解析可能なシミュレータをノンエンジニアでも利用可能とすることで、データを活用したまちづくりを推進する。

高精度な都市温熱環境を解析可能なシミュレータをノンエンジニアでも利用可能とすることで、データを活用したまちづくりを推進する。

本プロジェクトの概要

従来、都市の温熱環境を解析するシミュレーションは、高性能な計算機と専用の社内システムを必要とするものであった。そのため、主要なユーザーである地方公共団体では、データの準備から解析ソフトの運用、結果のとりまとめに至るまでIT企業や建設コンサルへの外注が不可欠であった。しかし近年、3D都市モデルの整備が進み、都市規模での解析に必要なデータ環境が充実してきたことで、より手軽にシミュレーションを実施し、これを日々の業務に活用したいという要望が増加している。

本プロジェクトでは、2023年度の「熱流体解析に関する大規模シミュレーション」において構築・開発した熱流体シミュレーションシステムをもとに、3D都市モデルを活用した熱流体シミュレーションの解析精度向上、架空建物の追加/既存建物の削除をWeb地図上で操作できる機能の追加開発とユーザビリティ向上を目的としたUI/UXの改良を行う。

これらの改良を通じて、地方公共団体の日常的な都市計画実務にシミュレーションが組み込まれ、積極的な活用が進むシステムとなることを目指す。

実現したい価値・目指す世界

近年、ヒートアイランド現象による熱中症等の健康影響、エネルギー消費への影響、生態系への影響等に注目が集まっている。ヒートアイランド現象は、周辺の草地や森林に比べて都市部の気温が高くなる現象を指し、都市部の地面のアスファルト等による被覆や、ビル等の高層建築物による風の遮蔽、空調設備等による人工排熱の増加が原因として挙げられる。

都市部のヒートアイランドへの対策として、屋上緑化や壁面緑化、公共施設グラウンドの芝生化、打ち水などの対策が取られており、対策効果の定量評価では対策実施前後の気温や風向の実測値を示すことが一般的ではあるものの、本来は対策効果を事前に検証することが望ましい。例えば、高層及び超高層建築物の建設に伴う風況や温熱環境の変化についての事前検証は、測量データの整備・シミュレーションモデル構築・熱流体解析の実行・結果可視化といった一連の業務に専門知識が求められるため、建設コンサル等に外部委託する必要があった。

そこで、2023年度に「熱流体解析に関する大規模シミュレーション」として、地方公共団体職員等のノンエンジニア属性のユーザーが利用可能な3D都市モデルを活用したWeb上から利用可能な熱流体シミュレータを開発した。他方、信頼性の高い行政資料の定量的根拠として本システムを活用するためには、学術的にも妥当性を備えた解析精度を充足しつつ、より細かい粒度の解析条件を設定できることが明らかとなった。また、都市計画の業務フローにおいて本システムの活用を促進するため、特定建築物の有無に応じた風況あるいは都市温熱環境の比較や、複数回シミュレーションの試行容易化の重要性を、ユーザーの要望から把握した。

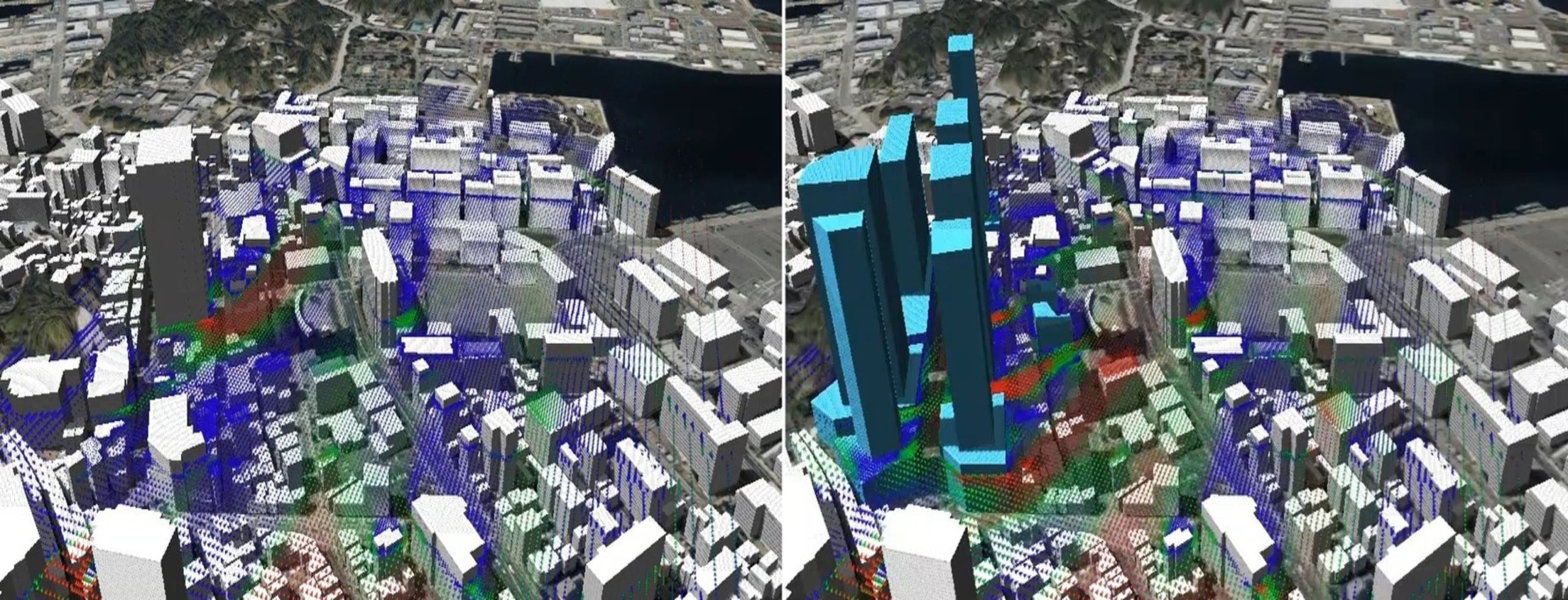

本プロジェクトでは、2023年度に開発したシステムをもとにして、解析精度向上を目的とした改良、ユーザビリティ向上を目的とした機能追加を行う。具体的には、解析精度向上を目的とした改良としては、現状の外力入力条件に加え、入力する風向を東西南北の16風向に細分化できる機能、湿度を解析条件として設定する機能を開発する。これより、行政担当者個人または担当課による都市の温熱環境の概況把握にとどまらず、行政資料の定量的根拠としてシミュレーション結果が活用される可能性が拡がる。また、ユーザビリティ向上を目的とした機能追加として、Web地図上のGUI操作で架空建物の追加/既存建物の削除を可能とする機能、2つのシミュレーション結果を並べて表示する機能、画面遷移を経ることなく解析条件を変更して再シミュレーションを可能とする機能を開発する。都市再開発やヒートアイランド対策の前後で都市温熱環境の比較を可能とすることで、都市計画実務における本システムの利用モチベーションの向上に寄与することが期待される。

これらによって、地方公共団体職員等のノンエンジニア属性のユーザーでも大規模なシミュレーションを容易に利用できる環境を提供し、都市再開発やヒートアイランド対策の効果を定量的に評価することで、データに基づく政策立案の促進を目指す。

検証や実証に用いた方法・データ・技術・機材

本システムはWeb上で利用可能な3D都市モデル(建築物モデルLOD1、地形モデルLOD1)を活用した熱流体シミュレータとして、熱流体シミュレーションの解析エンジンとノンエンジニア向けのWebアプリで構成される。システムの稼働環境は、サーバーとクライアントPCにより構成され、サーバーは複数の仮想マシン(コンテナ)で構築され、その中のWebコンテナがクライアントPCのブラウザにノンエンジニア向けのWebアプリを提供する。他のコンテナは、Webコンテナと連携しながら各種機能を実現するためのコンテナ群である。なお、クラウド上のサーバー環境を中心とした構成であるため、クライアントPCのハードウェアには依存しない設計としている。

熱流体シミュレーションの解析エンジンには、2023年度と同様にOSSの流体解析(CFD: Computational Fluid Dynamics)ソフトウェアである「OpenFOAM」を採用している。基本ソルバには定常圧縮性熱流体解析コード(buoyantSimpleFoam)を使用している。OpenFOAMは複数の熱流体解析ソルバを搭載しており、本システムでは基本ソルバ以外の解析も実現可能である。これにより、建物や地面からの放射熱、日変化に伴う蓄熱、天候(雲など)、植物からの蒸散といった、標準ソルバでは考慮されていない要因を加味した解析にも対応できる設計としている。

熱流体解析モデルでは、運動方程式(Navier-Stokes方程式)、連続式、エネルギー式(温度)を基礎方程式として、速度、圧力、温度を計算する。

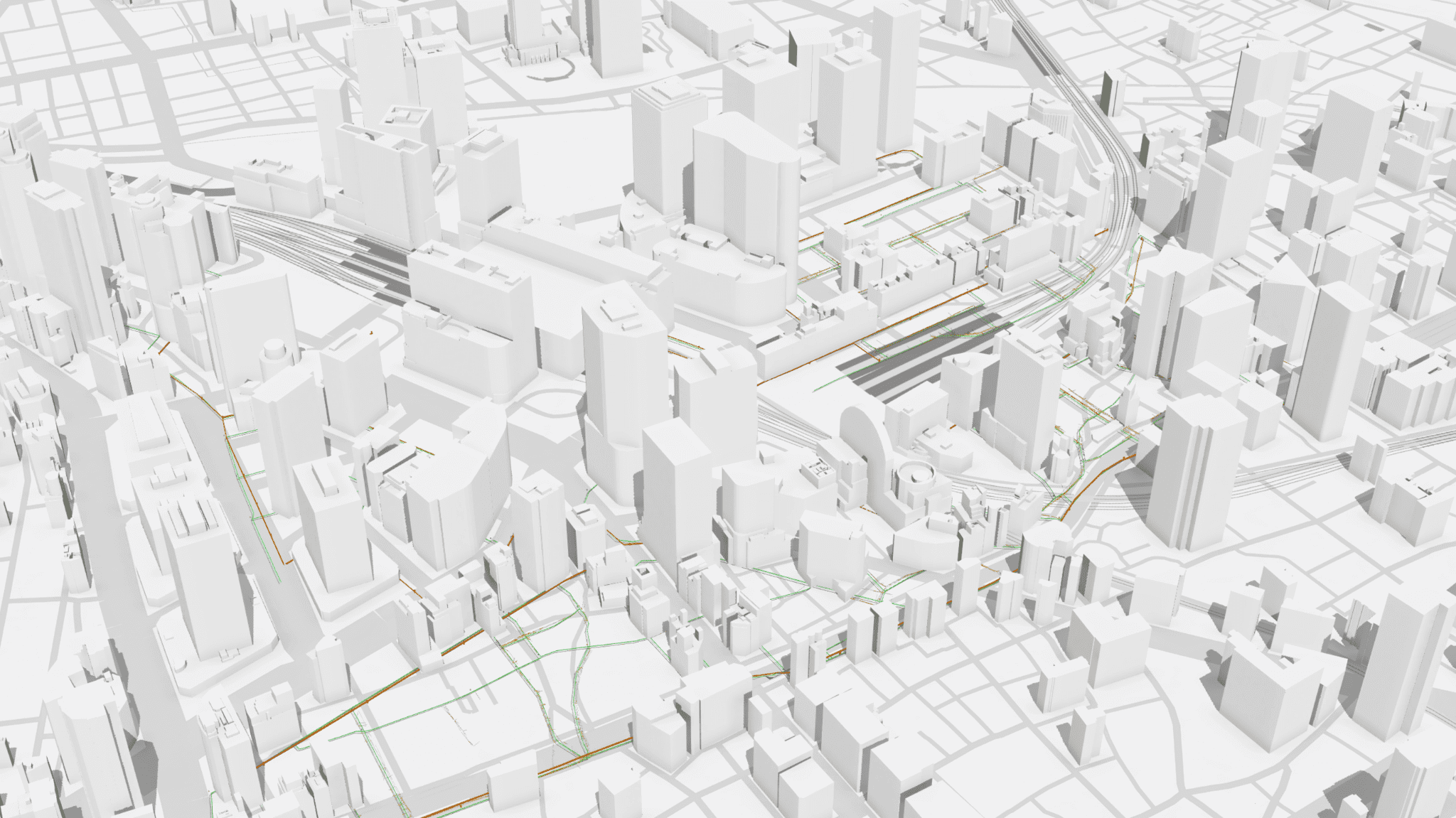

シミュレーション条件となる3D形状は、FME Desktopを用いて3D都市モデルを主題属性(建築物用途や土地利用用途など)に基づき分類し、STLおよびOBJ形式に変換して作成する。これをシステムにインポートし、解析対象の物理的な環境条件として活用する。

OpenFOAMによる熱流体解析では、STLおよびOBJファイルごとに熱伝導率、日射吸収率、および排熱量初期値を設定した。また、気象観測所の気象データ(気温、地表面温度、風向、風速、湿度など)をCSV形式で取り込み、アルゴリズムの信頼性検証に使用した。解析対象の街区エリアは1㎢程度を想定している。

Webアプリは大きく4つの機能で設計されている。1つ目は、ログイン認証およびデータ共有に関する「①認証機能」、2つ目は3D都市モデルの登録・編集や熱流体解析結果の可視化に係る「②表示機能」、3つ目は外力環境条件の入力および熱流体解析の実行に関する「③熱流体解析機能」、4つ目は熱流体解析結果の公開に関する「④公開機能」である。今年度の改良に際しては、②および③のシステムの主機能を対象に、3つのWeb APIを新たに開発し、これらをAPIコンテナとしてシステム構成に追加した。APIはFatAPIの設計理念を採用している。FatAPIでは、複数の関連するデータを統合したレスポンスを提供し、それによってクライアントが複数のリクエストを送信する必要を省略する設計としている。

「①認証機能」は、ユーザーの認証とデータ共有を実現する機能である。ユーザーのログイン認証を行う「ログイン機能」と、他ユーザーが登録した3D都市モデルやシミュレーション結果を共有する「データ共有機能」で構成される。ログイン認証では、データベース(PostgreSQL)に登録されたユーザアカウント情報とCookie情報に基づき、セキュアな管理を行っている。データ共有機能では、認証情報を用いて設定値や解析結果を特定のユーザー間で共有でき、柔軟な共同作業環境を実現している。

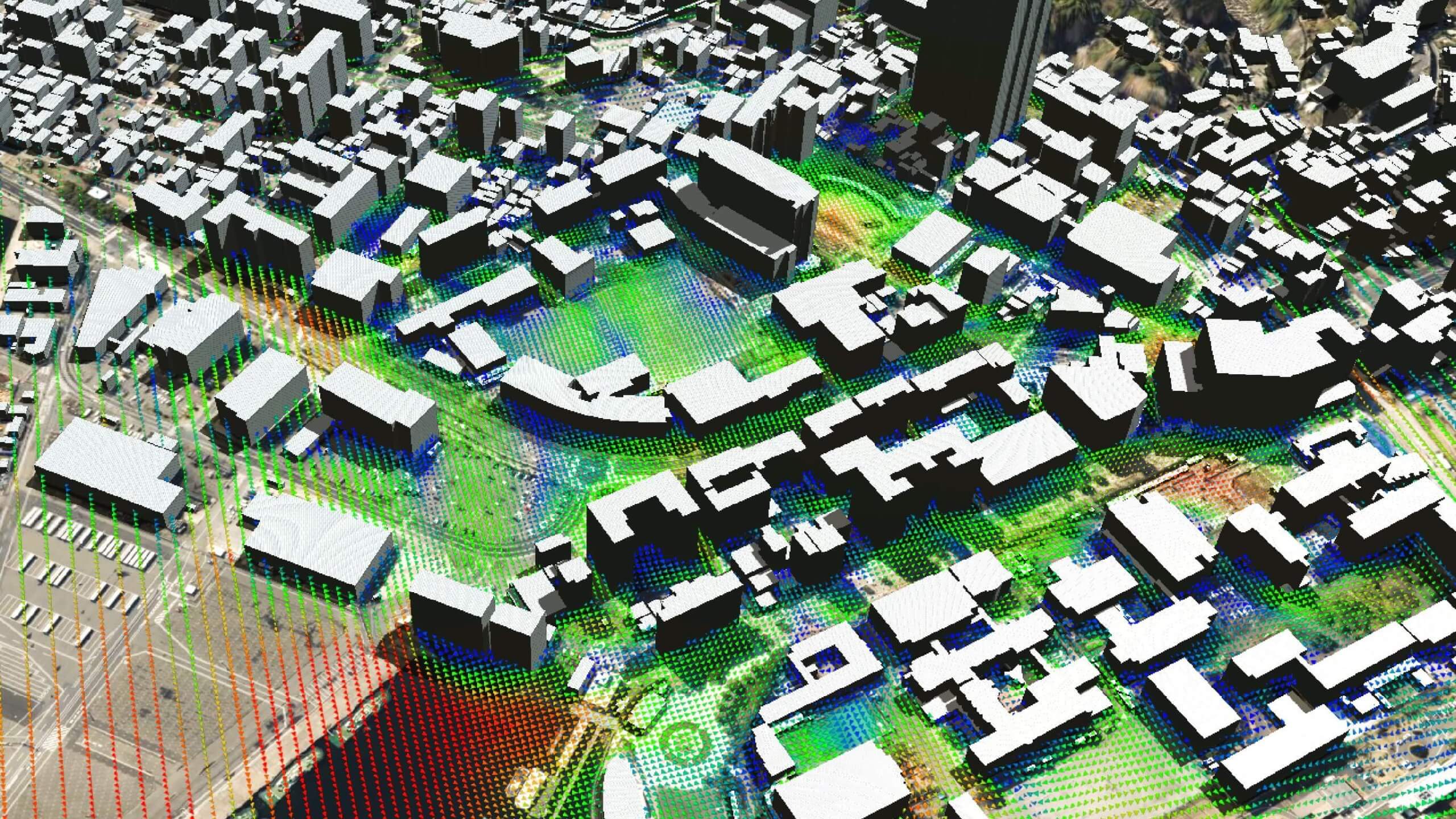

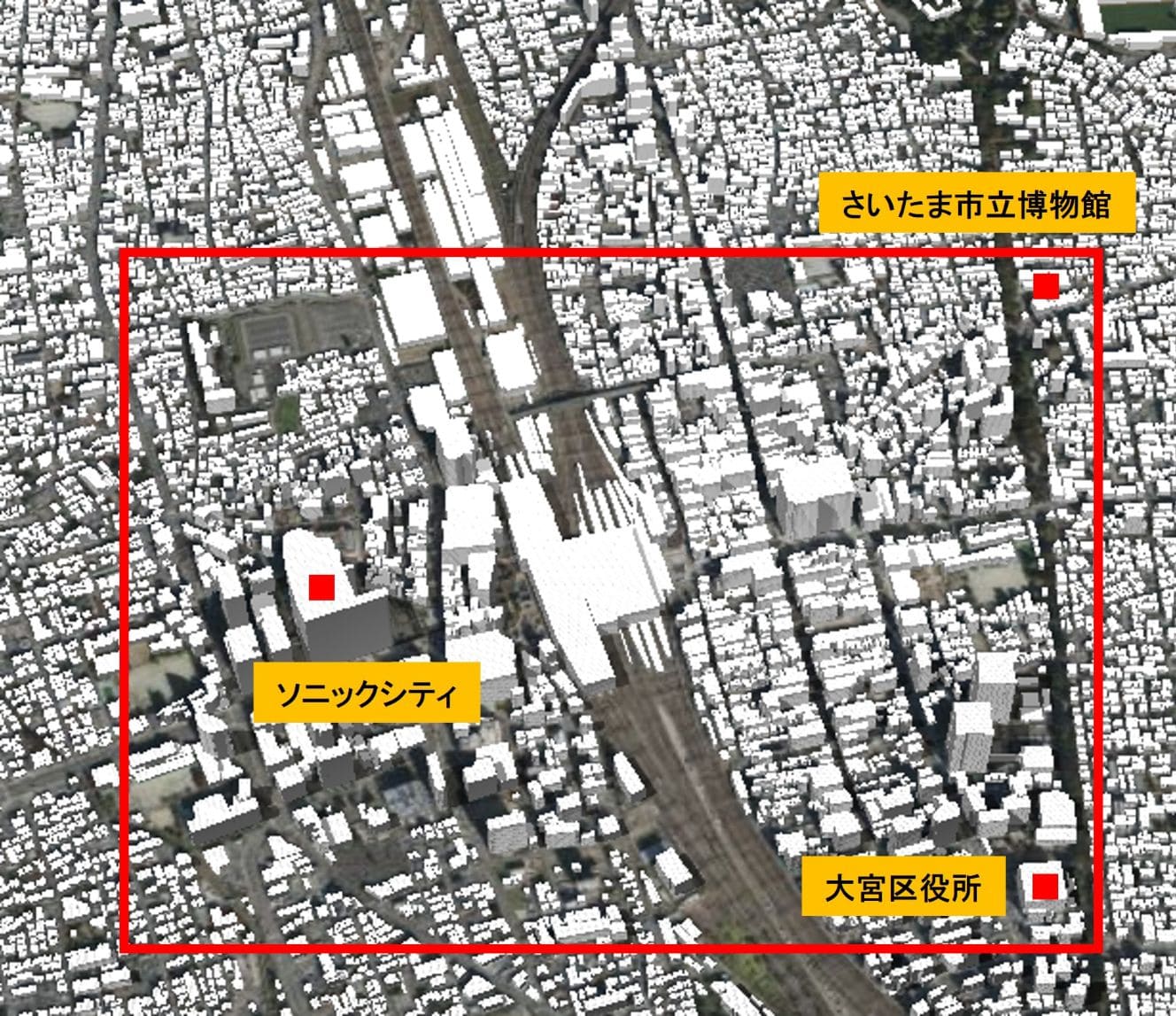

「②表示機能」は、3D都市モデルの管理と解析結果の視覚化を行う機能である。この機能には、3D都市モデルの登録と解析対象領域の指定を行う「3D都市モデル登録機能」、ヒートマップや風況などを3次元で表示する「熱流体解析結果可視化機能」、解析結果をGeoJSON形式でダウンロードする「熱流体解析結果GISデータダウンロード機能」が含まれる。可視化機能では、CesiumJSなどのWebGIS技術により、直感的な解析結果の確認が可能である。

「3D都市モデル登録機能」では、FME Desktopで生成したSTLおよびOBJ形式の3D都市モデルファイルをアップロードし、解析対象領域を指定できる。CesiumJS上での可視化のため、CZML変換APIがこれらのファイルをCZML形式に変換する。変換処理にはPythonのライブラリ群(pyproj、NumPy、NnumPy-stl)を使用している。

2024年度の新規開発機能として、「架空建物追加/既存建物削除機能」を実装した。本機能では、建物作成APIと建物削除APIにより、ユーザーがブラウザの地図画面上で指定した地点の経度と建物高さの情報を取得し、既存のCZMLファイルを編集する。バックエンドではLaravelを用いたPostgreSQLデータベース管理機能を拡張し、リアルタイムでの建物情報の登録・編集を実現している。

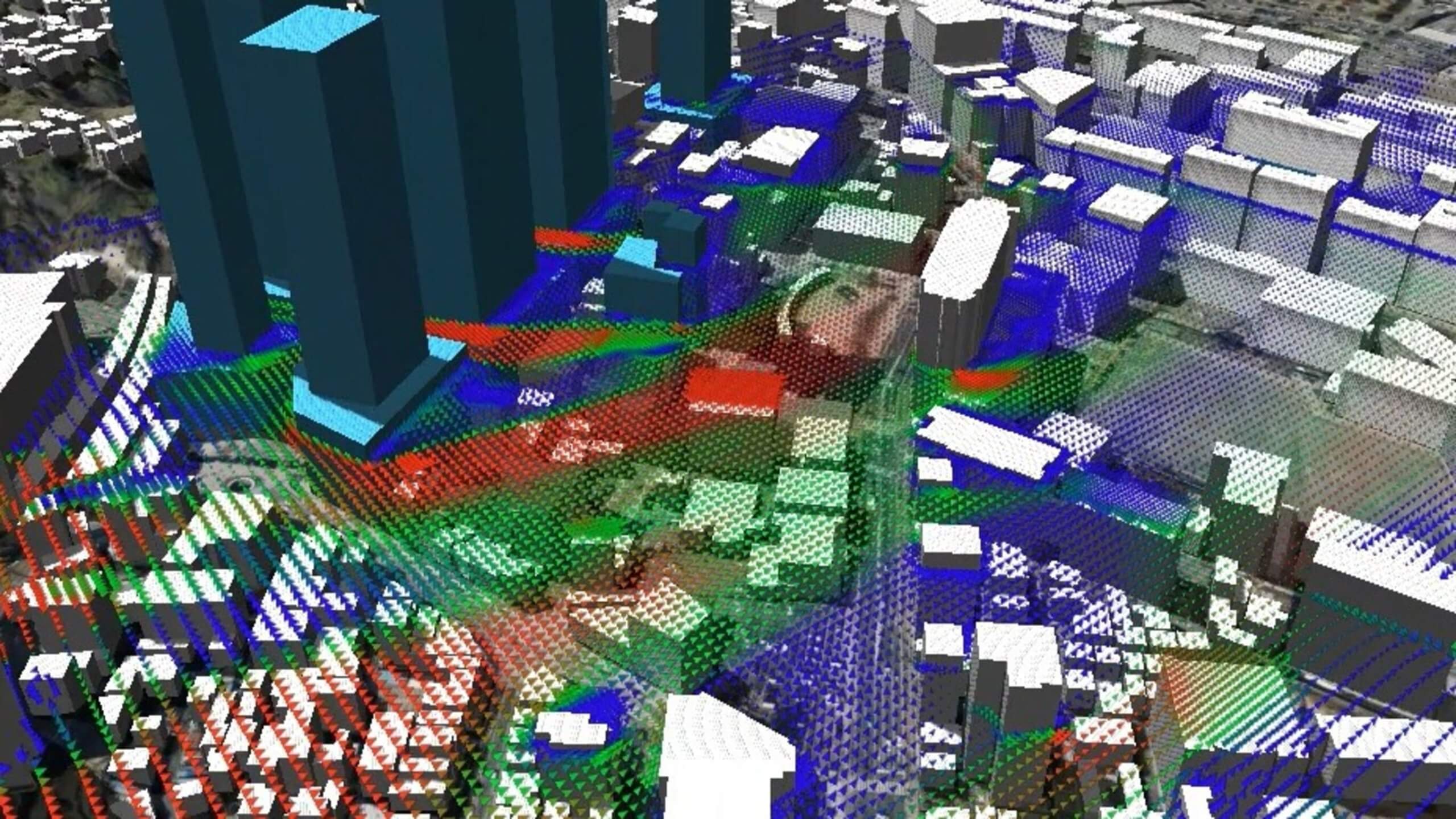

「熱流体解析結果可視化機能」では、ユーザーが選択した解析済みプロジェクトのシミュレーション結果(風向、中空温度、暑さ指数)をWebアプリ内で3D描画する。シミュレーション実行時にサーバーのファイルストレージに保存したCZML形式の可視化ファイルと3D都市モデルを使用する。実装にはCesiumJS(WebGISライブラリ)とjQueryを使用し、サーバソフトウェアにApache Server、バックエンドフレームワークにLaravel、インタプリタにPHPを採用している。

シミュレーション結果の可視化では、暑さの体感とヒートアイランド対策の効果を明確に表現するため、算出された気温・風速等から「暑さ指数(WGBT:Wet Bulb Globe Temperature)」を計算し、ヒートマップ描画に使用している。2024年度には、2つのシミュレーション結果を並べて差分や相関を比較できる機能を追加した。また、気温や風速のカラーラベルを統一できるよう、システム固有の指標と各シミュレーション結果に依存した指標の切替機能も実装している。

「③熱流体解析機能」は、解析条件の設定と熱流体解析の実行を担う。この機能は、外力(風、気温、日射など)や環境条件(打ち水、緑化など)を設定する「外力等環境条件入力機能」と、指定された条件に基づき解析を実行する「熱流体解析機能」で構成される。解析条件の設定では、対象区域の境界条件やメッシュの粒度を詳細に調整でき、多様なシミュレーションシナリオに対応できる。

「外力等環境条件入力機能」では、熱流体解析用のソルバとメッシュ粒度の設定、気温・風況・日射条件・実施施策(打ち水/屋上緑化/壁面緑化/敷地内植栽)の設定に加え、3D都市モデル登録機能で設定した境界条件の調整が可能である。環境条件と境界条件の確定後、システムは設定された条件をシミュレーションモデルとしてデータベースから取得し、熱流体解析を実行する。シミュレーション実行では、データベース(PostgreSQL)とOpenFOAMに加え、前処理/後処理/非同時処理用にPythonライブラリ(pip、pyproj、NumPy、SQLAlchemy、psycopg2、paramiko等)を使用している。

「④公開機能」は、シミュレーション結果を一般利用者に公開する機能である。特定のユーザーが登録した条件や解析結果に基づき公開用URLを発行でき、このURLを通じてログインアカウントを持たない利用者(地域住民や行政関係者など)もWeb上で解析結果を確認することができる。これにより、解析結果の実用性を高めている。

開発したシステムの性能と精度向上を確認するために、本システムによる解析結果と実測値との精度比較検証を実施した。また、有用性検証やユーザビリティ評価を目的に、都市計画担当者や行政担当者を対象としたヒアリング及びアンケートを実施した。

検証で得られたデータ・結果・課題

本システムの有用性検証として、横須賀市と、さいたま市へのヒアリングを実施した。具体的には、今年度の改良・追加機能である「架空建物追加/既存建物削除機能」「16風向・湿度の設定」「シミュレーション結果並べ表示機能」「シミュレーション結果画面上の条件再設定・再実行機能」を中心に検証を行った。

解析対象範囲として、両市とも事前ヒアリングに基づき再開発予定地区を選定した。シミュレーションの結果、湿度考慮と入力風向の細分化による解析条件の精緻化により、海岸部の横須賀市と内陸部のさいたま市それぞれで、昨年度より精度が向上し、風況・温熱概況について一定以上の妥当性を確認できた。

行政実務担当者による評価では、3D都市モデル編集からシミュレーション結果の閲覧・再実行までの一連の操作を体験する機会を設けた。特定日時に参加者が一堂に会し、再開発前後の風況・温熱環境の概況把握を目的としたシステム操作を行い、ヒアリング・アンケートで意見を収集した。

両市からは、都市計画やまちづくり部署に加え、駅前再開発、緑化推進部署からも参加があった。昨年度と比べ、評価者数の増加と参加部署の多様化がみられ、3D都市モデル活用への積極的な姿勢とシミュレーションへの期待の高まりが感じられた。また、国土技術政策総合研究所と建築研究所の研究者も参加し、社会実装に向けた改善点についてアカデミアからの意見も得られた。

アンケートにより、追加・改良機能を中心に、操作性やUIの視認性、EBPM推進への寄与可能性を評価したが、すべての項目で概ね高い評価を得た。また、3D可視化結果を大規模再開発時のイメージ共有に活用することで、地元との合意形成に役立つとの意見も得られた。

一方、改善要望として、架空建物設定/既存建物削除のより細やかな操作性(上下階で用途の異なる建物設定の容易化等)や、解析結果の表現方法(歩行者目線での可視化等)が挙げられた。また、実感と異なる解析結果の指摘や、温熱環境と人流の比較表示への要望もあった。これらは、樹木等植栽の解析条件への反映や人流データの取り込み機能の実装により、ある程度解決可能と考えられ、今後の検討課題としたい。

参加ユーザーからのコメント

・直感的に作業できるので分かりやすかった。

・大きな建物を建てる際の計画等に、まず担当課内で概況を調べる際には使えると感じた。

・LOD2での表現や樹木などのモデルが可能であれば活用できる部署も多くなると感じた。

・庁内・議会・市民への説明資料として活用する場合には、データと実測を比較してシミュレーションの信頼性を高めることも、必要になってくる。

・人流のデータなどと重ねてみたい。人が暑いところを通っているか否か検討し、施策の参考にしたい。

今後の展望

実証実験を通じて、今年度追加した「架空建物追加/既存建物削除機能」が、都市計画実務における本システムの社会実装を促進させる可能性について高い評価を得ることができた。また、各種UIの改良による操作性及び視認性の向上を通じて、行政担当者が実務にシミュレーションを組み込むハードルを下げることが一定程度達成できたと考える。更に本システムの活用シーンに関して、都市再開発時における計画の事前検証のみならず、植栽・植樹等緑化施策の効果検証への活用に対する期待の高さも明らかとなった。

一方で、緑化施策の効果検証への活用に向けては、システムのさらなる機能追加・改良が必要であることも明らかとなった。具体的には、インプットデータとしての対応可能な3D都市モデルの拡張(植生モデルへの対応)、解析条件としての植生考慮等を可能とすることで、緑化施策のより正確な評価が可能になる。また、「架空建物追加/既存建物削除機能」を中心とした追加機能についても操作性について一定の評価を得たものの、さらに操作を簡素化することにより、都市計画実務とシミュレーションの統合をより一層進めることができる可能性も明確になった。

本システムの更なる改良を進め、都市計画におけるヒートアイランド対策や緑化推進施策をはじめ熱中症対策や学校等文教施設計画などの分野におけるデータを活用した政策立案の普及・拡大を目指す。