タンジブルインターフェースを活用した住民参加型まちづくり等 v2.0

| 実施事業者 | インフォ・ラウンジ株式会社 / 株式会社山手総合計画研究所 / サイバネットシステム株式会社 |

|---|---|

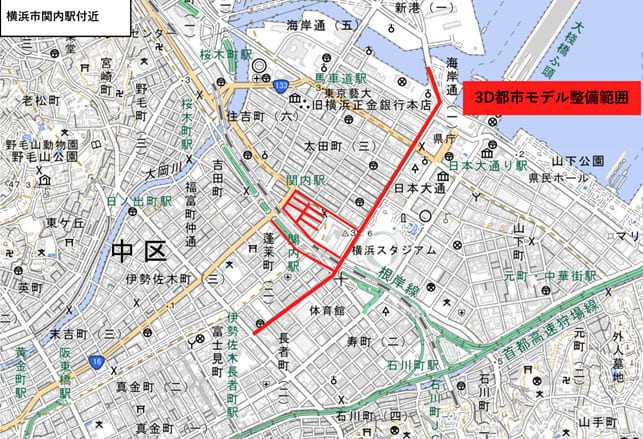

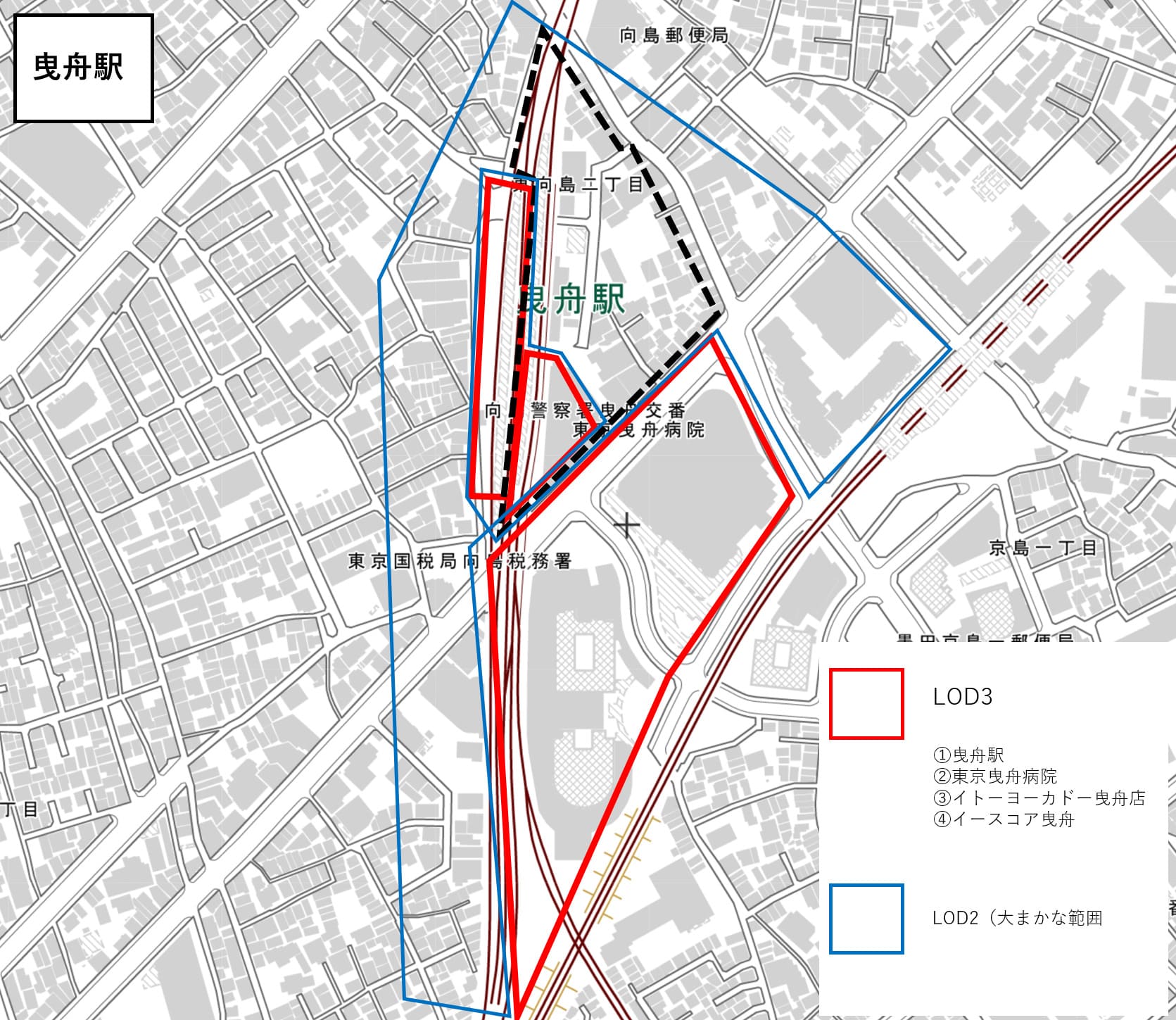

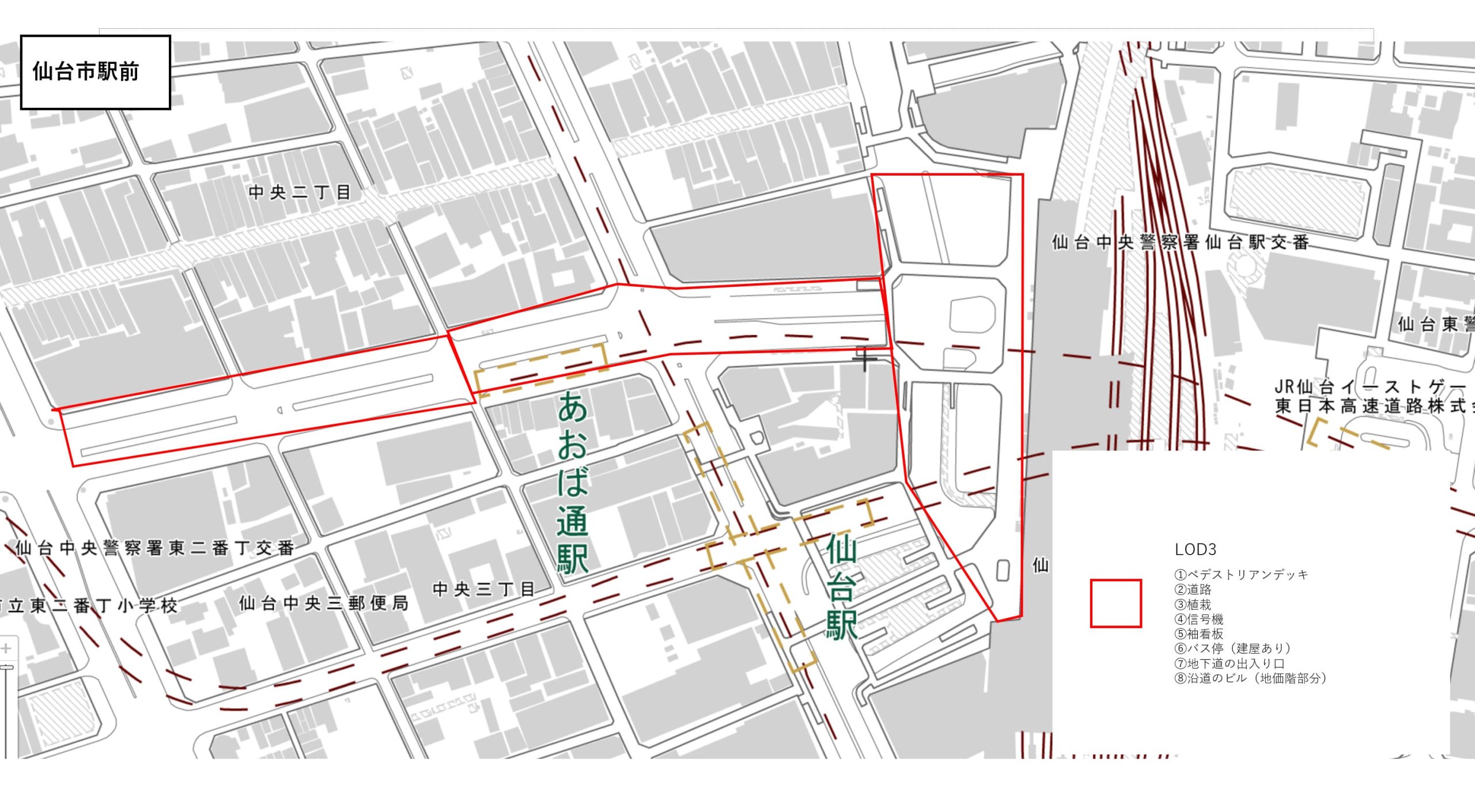

| 実施場所 | 関内駅周辺、仙台市青葉通り、曳舟駅周辺、浅草六区 |

| 実施期間 | 2024年11月〜2025年2月 |

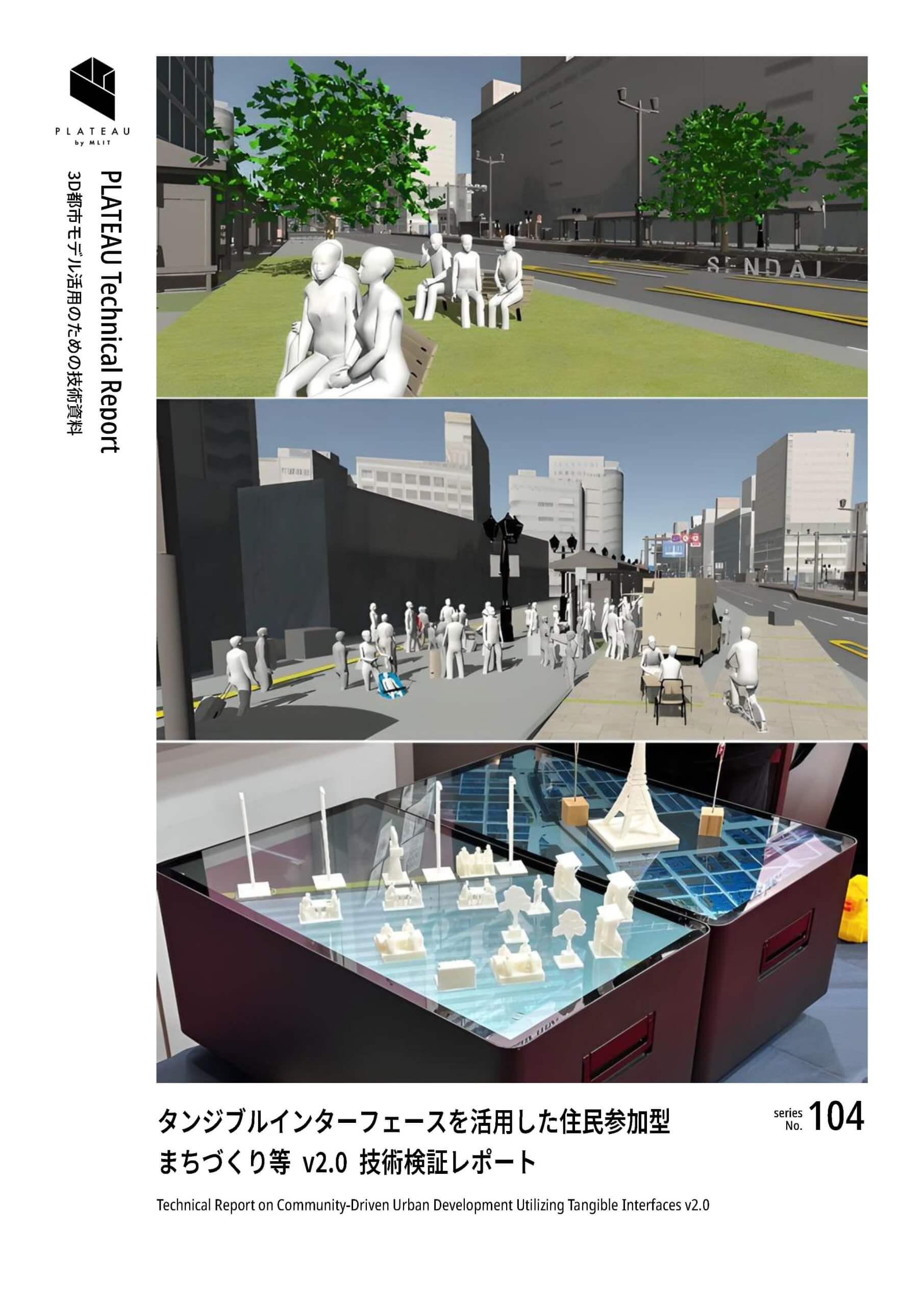

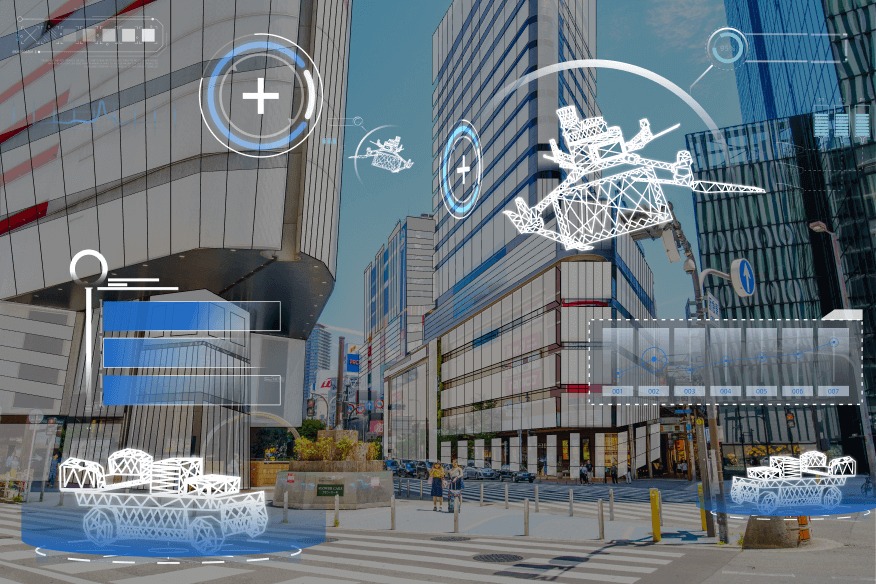

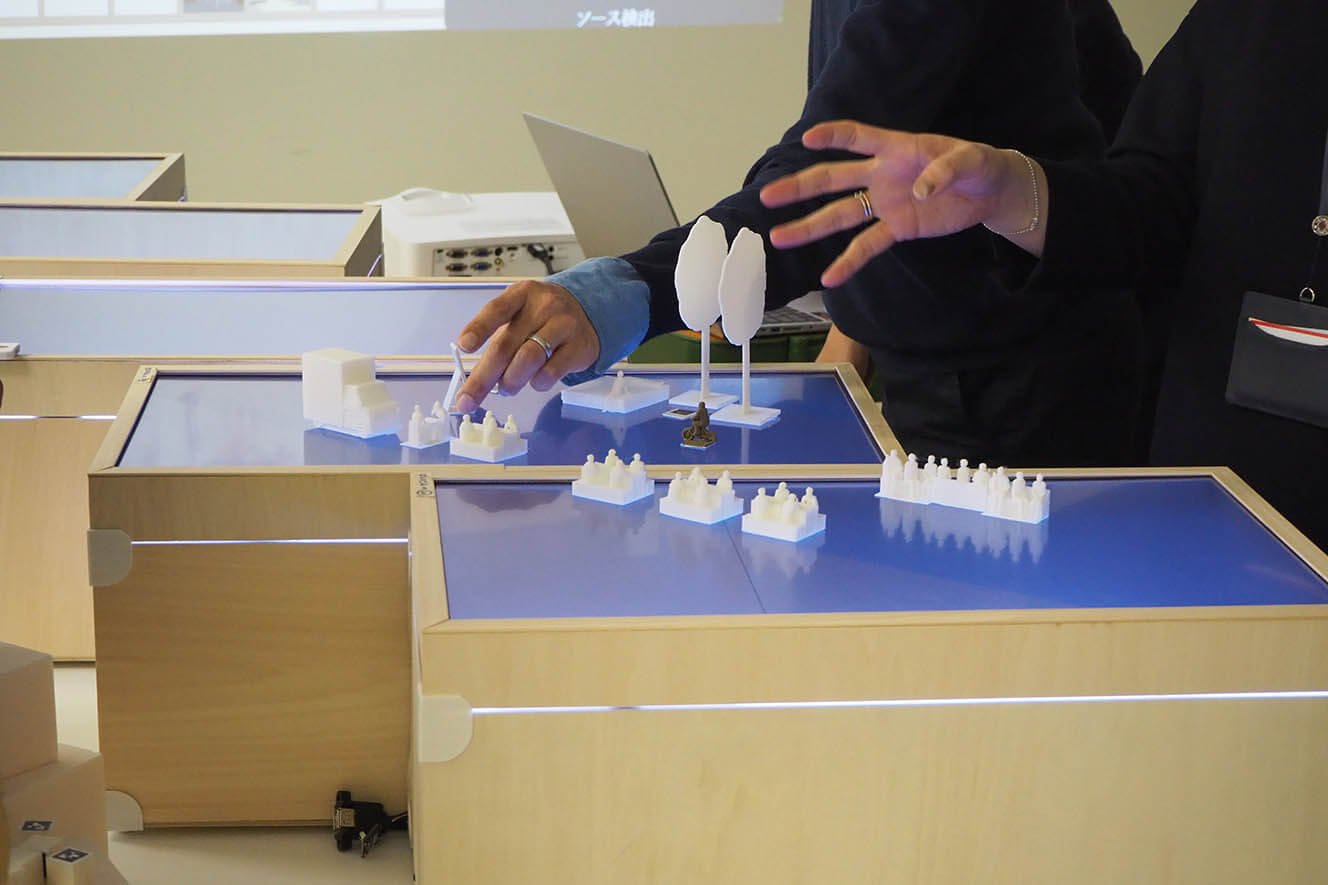

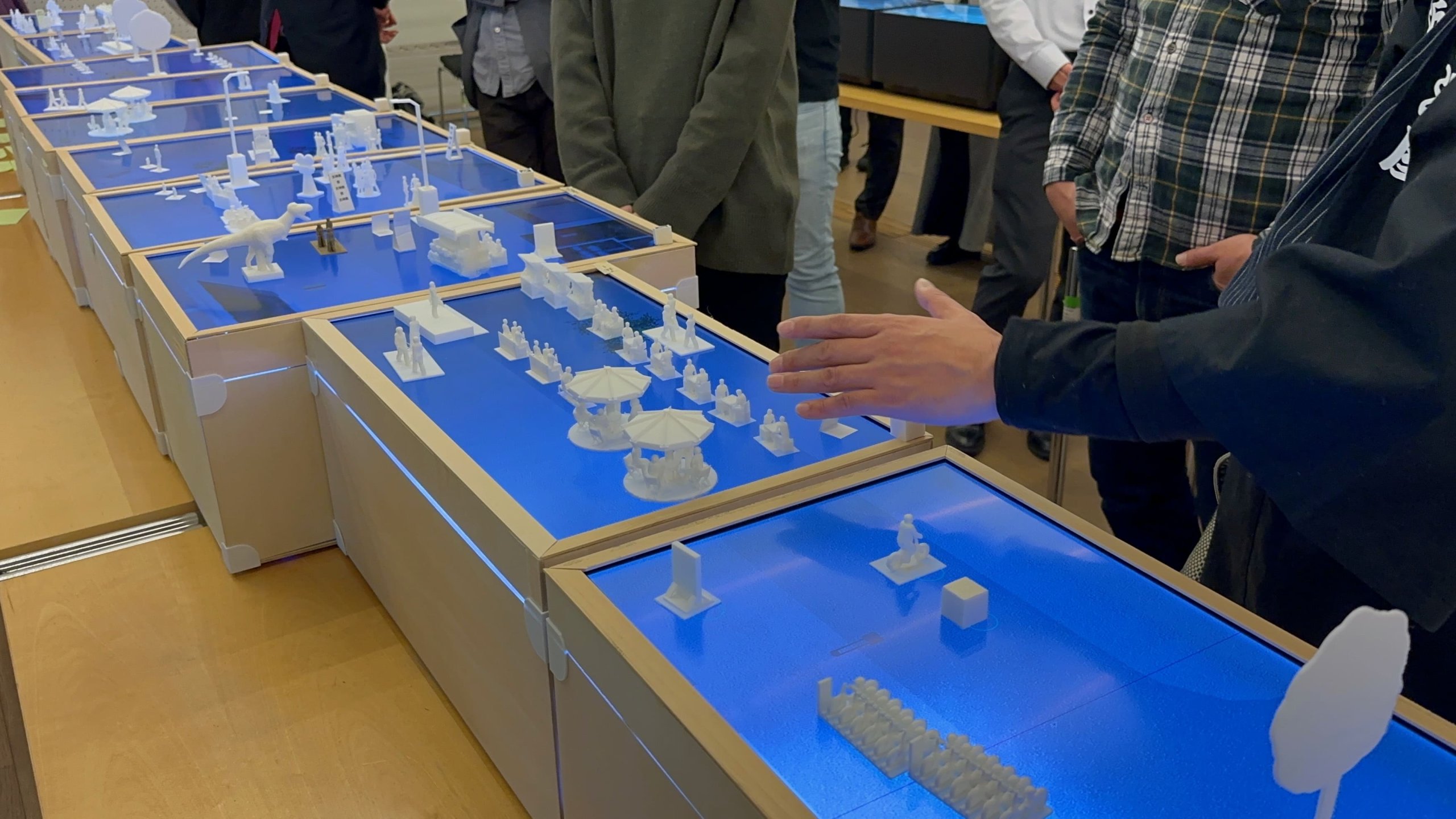

タンジブルインターフェースで体験型のアーバンプランニングを実現。参加型のまちづくりワークショップを複数都市で実施し、多様な主体によるコミュニケーションの活性化を実現。

本プロジェクトの概要

本来、都市計画にはプランナーや設計者、自治体担当者、地域住民といったあらゆる主体が関わり、相互に意見を交わしながら、可能な限り全員が納得感を得られるような形で進められるべきである。しかし、現状では、まちづくりに関わる人それぞれが持つ背景知識や空間認知能力の差など、非対称性によって生じるコミュニケーションのギャップが問題となり、各主体が相互に対話し理解を深めるための有効な機会が設けられているとは言いがたい。本プロジェクトでは、タンジブルインターフェースを用いた体験型のワークショップ手法を通じて、そのような課題を解消していくことを目的としている。

本プロジェクトでは、2023年度までに開発してきた「タンジブルインターフェースを活用した住民参加型まちづくり等」を基礎として、タンジブルインターフェースの性能や使いやすさに関する課題を改善することで、より多くの現場で活用の機会が得られ、多くの主体が直接的にまちづくりに参加できるような環境を提供する。また、過年度までの実証地である横浜市に加えて複数の都市計画の現場での利用を通じて、さまざまな場面で本システムを活用できるよう、より詳細な現場のニーズを反映し、社会実装に向けて汎用的なツール開発を目指す。

実現したい価値・目指す世界

専門知識をもたない一般市民にとって、都市計画の過程において設計図やパースなど与えられた情報をもとに頭の中で視点を変えながら空間イメージを構成することや、都市計画やまちづくりのアイディアを言語化することは、特に経験のない場合は難しい。計画段階において市民参加を活性化させ、実際の開発の前に多様な意見を取り入れるほか、開発イメージの認識の一致を実現するためには、直感的な理解やお互いの意見のわかりやすい共有を可能にするコミュニケーション支援ツールが求められている。

2023年度までに開発してきた「タンジブルインターフェースを活用した住民参加型まちづくり等」では、デバイス上に置かれた、建物やキッチンカー、ベンチ等のストリートファニチャーの模型を置いたり動かしたりすることで、簡単かつ直感的な操作で参加者の頭の中にあるイメージを可視化することができ、専門知識の有無を問わず誰もが一緒に意見を出し合い、認識を共有しながらまちづくりに関する議論ができることを実証した。一方、これまでは、単一地域を対象としたシステムの設計とワークショップの開催に留まっており、横展開を容易にするようなシステム上の工夫が求められている。また、これまでは、いずれも一般市民を中心とした計画構想段階のアイディア出しに利用していたため、今後は事業者による関係者間や地権者との合意形成における利用や、設計段階や空間の活用段階など、まちづくりにおけるあらゆるフェーズでの利用についても対応する必要がある。

本プロジェクトでは、2023年度までに開発してきたツールおよびワークショップ手法を基礎として、多地域展開を目指し、システム面では操作性、安定性、汎用性、メンテナンス性を向上させることで、本システム・ツールの運用にかかるコストを抑えつつ、都市計画のさまざまなニーズにもフィットするようにする。また、運用面では、まちづくりにおける複数の工程(構想、計画、設計、管理、活用)への応用を目指し、一般市民、専門家、自治体職員など、あらゆる主体に対する有用性の検証を行い、社会実装に向けた筋道を立てる。

タンジブルインターフェースおよび同ツールを活用したワークショップ手法によって、あらゆる主体が参加し、密度の高い対話ができる環境を整え、まちづくりプロセスの民主化を目指す。

検証や実証に用いた方法・データ・技術・機材

本プロジェクトでは、2023年度までに開発してきた「タンジブルインターフェースを用いた体感型のアーバンプランニングツール」の性能や使いやすさに関する課題を改善した。

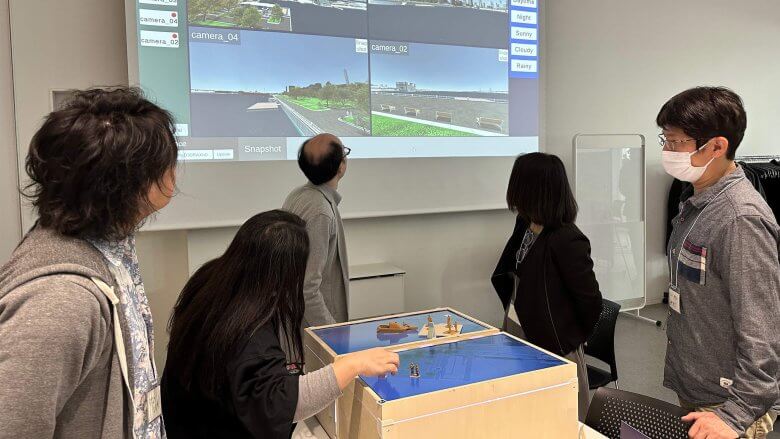

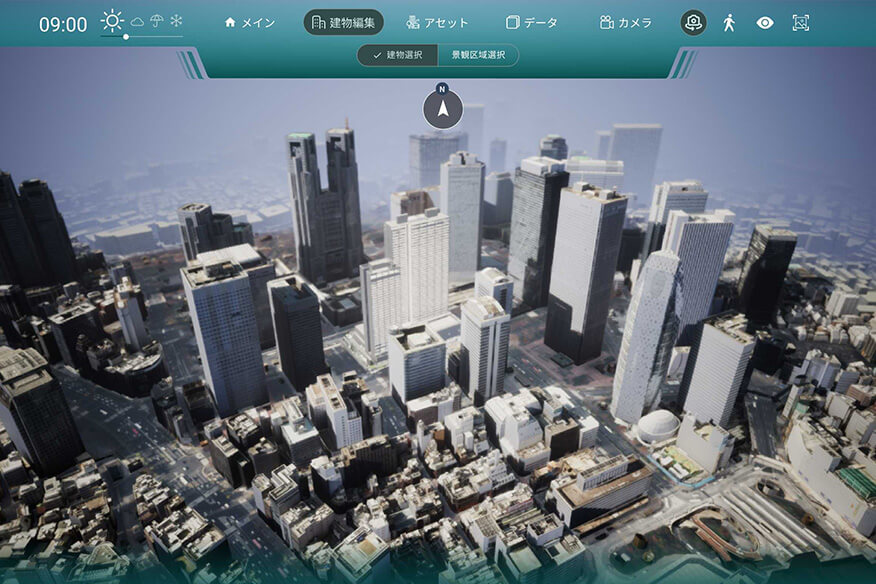

本システムは、①参加者が操作を行う建物やストリートファニチャーなどの模型(以降、駒)、②配置された駒の情報を読み取るテーブル型デバイス、③3D都市モデル上に駒で与えた地物を3次元表示するVRアプリ、④データ管理用のバックエンドシステムから構成される。

①駒は、参加者がまちづくりのアイディアやイメージを具現化するためにストリートファニチャーの形状を再現しているものである。駒の制作は3Dプリンタを使用し、底面には固有の番号を識別するための2次元コードが貼り付けられている。標準的な駒として200種類以上の駒を用意しているが、過年度までは複数台のタンジブルインターフェースでそれぞれ駒を設定する必要があり、作業が煩雑であった。そこで、本年度はユーザー単位(タンジブルインターフェースを使用してワークショップを実施する主体)での駒管理システムを実装した。ユーザーは管理画面からタンジブル駒の3Dモデルをアップロード・登録でき、一度登録した駒は複数のワークショップで再利用することが可能となった。これにより、設定作業の効率化と誤操作の防止が実現するとともに、各ユーザーが主体的に駒を管理・運用できる体制が整った。

②テーブル型デバイスは、デバイスの画面上に映し出された検討エリアの映像をもとに参加者が駒を置いてまちづくりのイメージを再現するためのものである。デバイスに置かれた駒の配置情報を読み取り、VR 空間上に三次元の景観を再現する。デバイスは、ハードウェアであるRapsberryPIを内蔵しており、上部には21.5インチのフルHD液晶ディスプレイを搭載している。テーブル型デバイスに駒を置き、その駒の底面にある2次元コードを、OpenCVライブラリを用いた画像処理で読み取り、HTTPでバックエンドシステムに位置情報を送信している。設定スケールが1/50の場合、1台で約23.8m×13.4mの範囲をカバーすることが可能である。

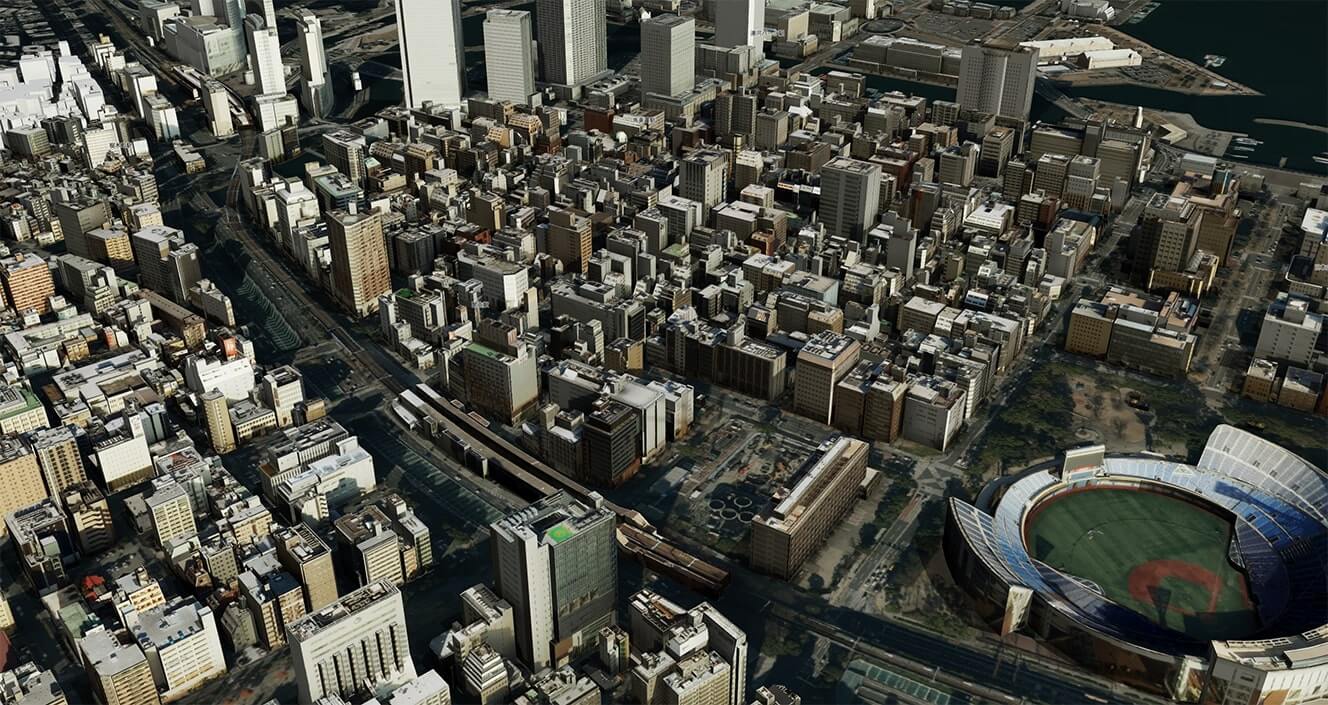

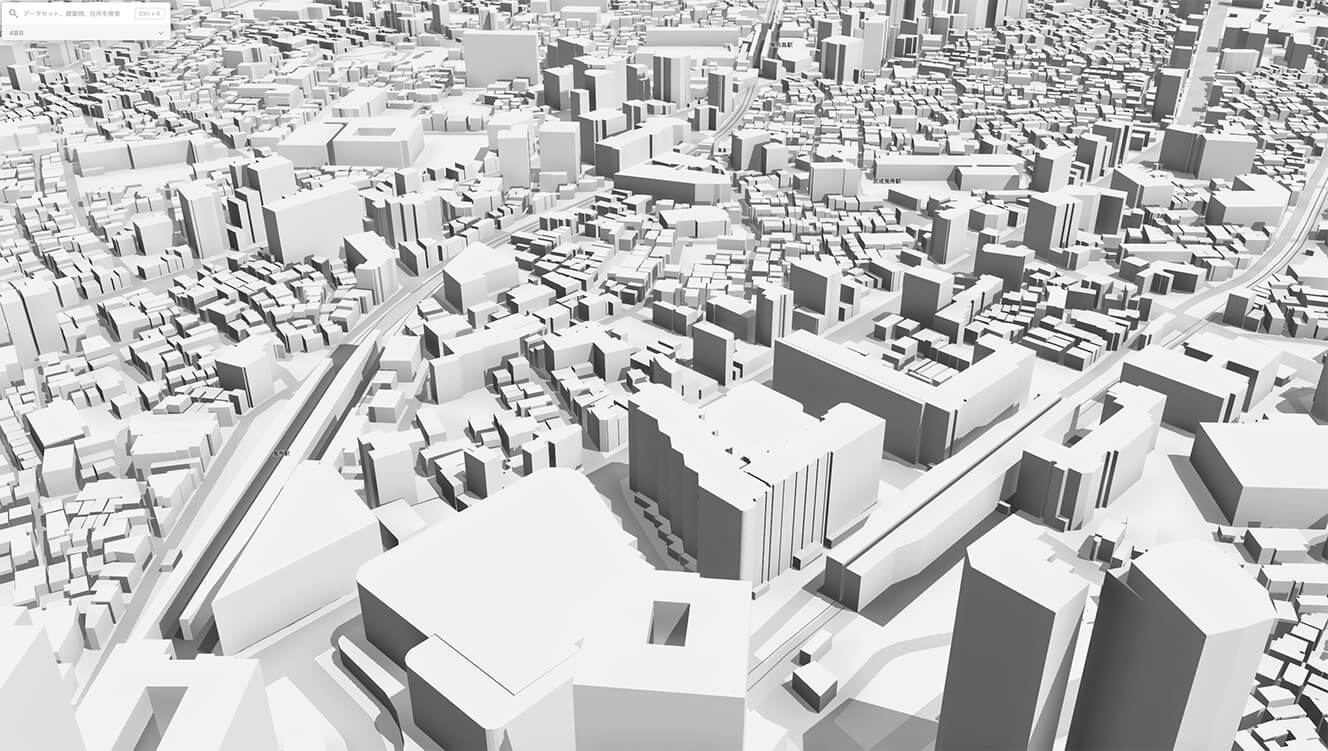

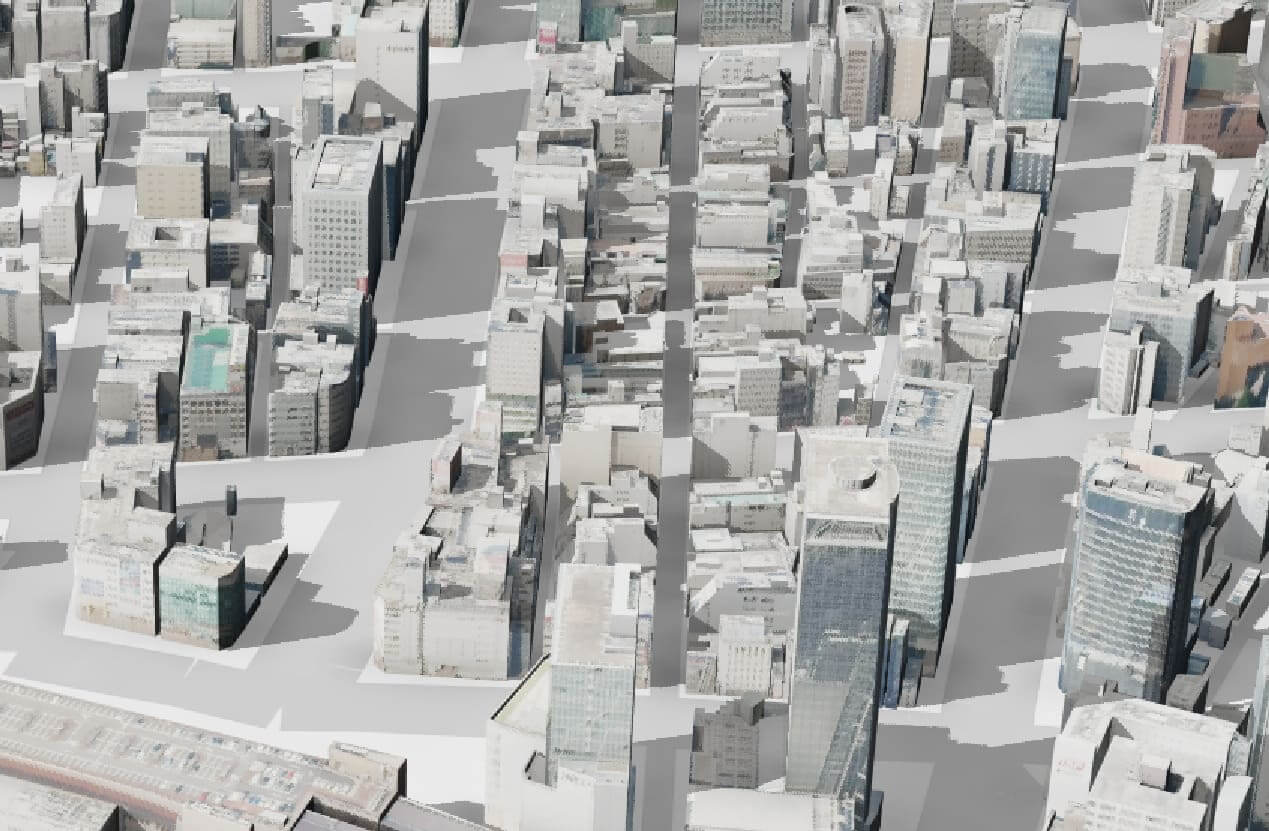

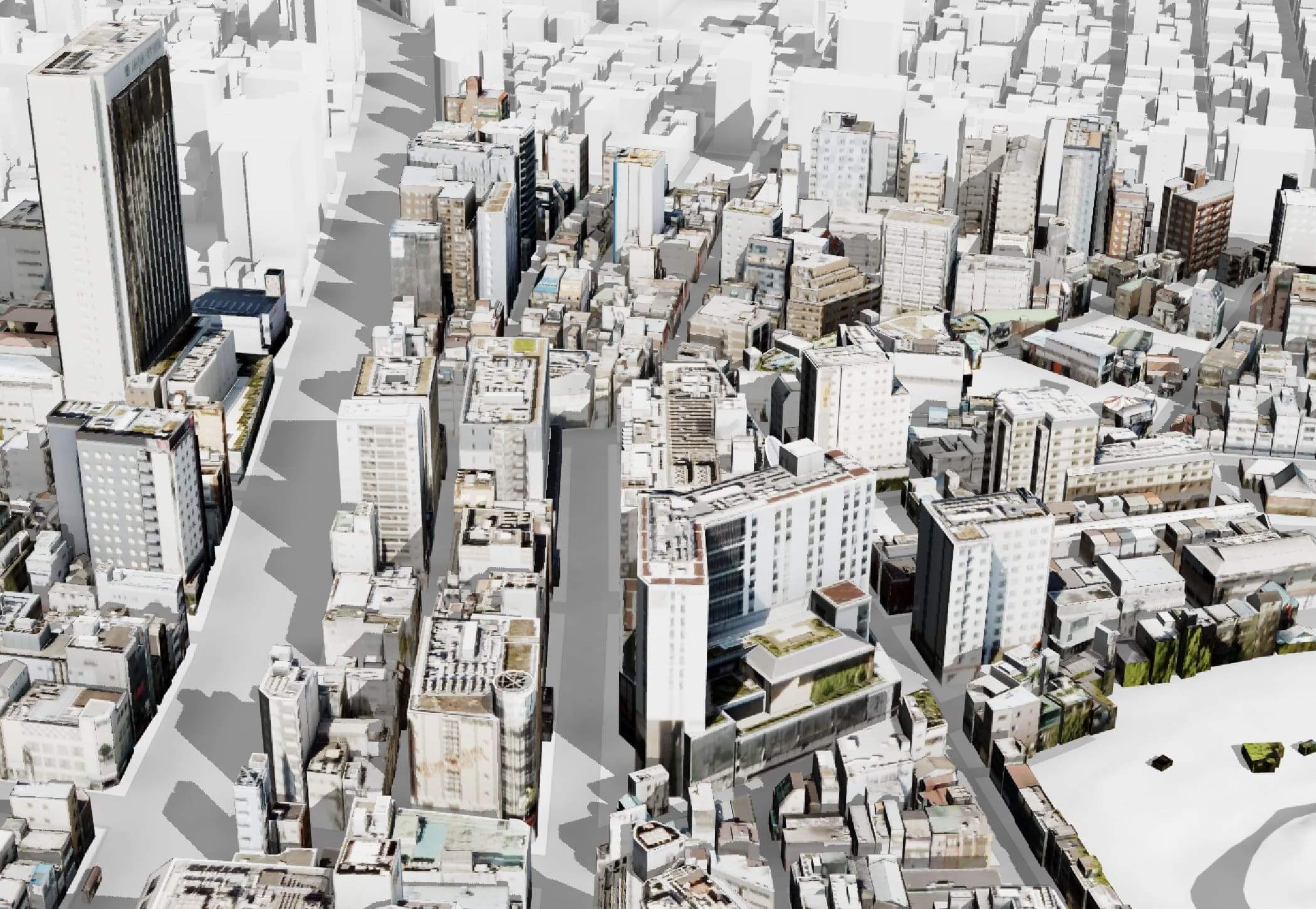

③VRアプリは、テーブル型デバイスの上に配置された駒の位置に応じて3Dグラフィックを描画するためのものである。このアプリはUnityで実装されている。3Dグラフィックは、検討エリアを含む地表や建物などのベースモデルと駒のモデルで構成される。ベースモデルは3D都市モデルやCADデータなど一般的な3Dファイル形式に対応し、用途に応じた範囲とスケールで作成可能である。今年度は特殊駒機能(通り全体を車道から芝生に変更したり、ガードレールを消したりなど、特別な機能を与えられた駒)を強化し、JSON形式の指示ファイルに基づいてベースモデル内の個別オブジェクトの表示・非表示を制御できるような仕組を実装した。

④データ管理用のバックエンドシステムは、駒の2次元コードから読み取った座標位置のデータ等が格納されている。これは、Google社が提供するクラウドサービスのFirebase上にJavaScript実行環境のNode.jsで実装されている。データの変更を即座に反映するFirebaseのリアルタイムデータベースと、多数のリクエストを効率的に処理できるNode.jsの特徴により、各コンポーネント間のリアルタイムなデータ同期を実現している。今年度は、Web管理画面に特殊駒を動かすためのベースモデルとJSON形式の指示ファイルのアップロード機能を追加実装した。アップロードされたファイルはFirebaseのストレージに保存され、データベースで管理されることで、フィールドごとの準備作業の効率化と現場での柔軟な対応を可能とした。

本システムの有用性を検証するため、まちづくりにおける異なるフェーズの中で、タンジブルインターフェースを活用したワークショップを複数都市で実施し、多様なニーズへの適用可能性を検証した。

検証で得られたデータ・結果・課題

実証は、3つの異なるまちづくりのフェーズで本システムを活用し、4つのワークショップを実施した。構想段階では、仙台市役所が主体となりワークショップを実施し、青葉通りの車線減少に伴う空間活用の検討を目的とした。開発段階では、2つの地区でワークショップを実施した。横浜市関内エリアでは、デベロッパーと設計事務所が主体となり、市役所跡地の開発計画について空間設計の検討を目的とした。また、曳舟駅前エリアでは、再開発事業者が主体となり、地域住民への計画説明と広場活用に関する意見収集を目的とした。活用段階では、浅草六区のエリアマネジメント団体が主体となり、既存の街並みを活かしながら、エンターテインメント性と生活環境の調和を図る具体的な活用案の検討を目的とした。これら異なるまちづくりのフェーズにおいても、本システムが有用か検証するために、システムの運用性、コミュニケーションの質、創造的な議論とアウトプットの質の観点から調査を行った。

システムの運用性向上の観点では、システムの連続稼働時間とマーカーの読込速度、ユーザビリティについて検証を実施した。システムの連続稼働時間は目標とした3時間を達成し、ワークショップでの実用に十分な性能を確認した。また、マーカーの読込速度は、RapsberryPi4での0.64秒からRapsberryPi5では0.32秒と、50%の短縮が確認された。この結果から、目標稼働時間を上回る連続稼働とマーカー読込速度の向上により、システムの運用性が向上したことが分かった。一方、ユーザビリティに関して、VRアプリについては動作が重くなる事象があり、アプリを再起動するなどの対応が必要な場面が何度かあった。また、ワークショップ参加者からの声として、「特定の場面で使う駒が欲しい」というニーズがあり、より有用性の高いワークショップにするため、駒の多様性を広げる必要があることが分かった。

コミュニケーションの質的向上の観点では、「本システムを用いた対象地の検討を通じて、将来像について、自分の意見と他者の意見を関連させて考えること」という設問に関して、ワークショップ参加者のうち簡単だったという回答が構想段階では54%、開発段階では48%、活用段階では27%であった。「今回のディスカッションを通じて、グループ内で共感を得たり、共通理解を得られたりした」に関して、ワークショップ参加者のうち高評価(5段階評価中4以上)の回答が、構想段階では45%、開発段階では84%、活用段階では82%であった。構想段階では、システムを用いることで個々の意見の関連付けは容易になるものの、構想を考えるという抽象的な議論においては、本システムを活用してもなお共通理解の形成がしづらいことがわかった。一方、開発・活用段階では、より専門的な関係者間での議論となることから、個々の意見の関連付けは難しいものの、具体的な空間イメージを共有することで、最終的には高い割合で共通理解が形成される可能性について確認できた。

創造的な議論とアウトプットの質的向上の観点では、「タンジブルインターフェースによる可視化で、まちづくりのイメージがより醸成されたか」に関して、ワークショップ参加者のうち高評価(5段階評価中4以上)の回答が構想段階では92%、開発段階では84%、活用段階では82%、「まちづくりの公共空間の活用に役立ったと感じたか」に関して、ワークショップ参加者のうち高評価の回答構想段階では100%、開発段階では94%、活用段階では73%であった。これらの高評価の結果に加えて、市民や地域の方々との認識やイメージを共有するためのツールとしてとても有効である、との意見もあり、タンジブルインターフェースの活用がまちづくりの異なるフェーズすべてにおいて具体的なアイディアの創出や議論の深化に寄与することが示された。このように、タンジブルインターフェースの活用により、参加者は自身のアイディアを即座に空間上に表現でき、同時に他者の提案も視覚的に把握することができる。また、空間の特徴やアイディアを直感的に理解できることからアイディアを創発するテンポが向上し、新たな気づきや共通認識が生まれやすい環境を醸成することができる。

参加ユーザーからのコメント

構想段階

・グループで検討した空間活用案をスムーズにVRデータに反映させ、その場で体験できることが素晴らしい。(市役所職員)

・空間表現は専門的な技術が必要だったが、このツールを使うことで、誰でも自由に空間をイメージし、アイディアを表現し、共有することができる。空間コミュニケーションツールとして、活用できる。(市役所職員)

・再現精度や操作性が今後さらに向上して使いやすくなることに期待している。(市役所職員)

・市民や地域の方々との認識やイメージを共有するためのツールとして、とても有効であると感じた。(市役所職員)

・3次元でその場で将来イメージを具体化できるという意味で、関係者間で今後ビジョンの具体化を検討していく上で、かなり有益なツールと感じた。(市役所職員)

開発段階

・公園の規模感を地権者が意識できたのではないか。本当はもっといろんな人に参加してほしいので今後もこういう機会が欲しい。(デベロッパー)

・参加者は理想とする姿を目指して行動していたことから理解しやすいシステムだと実感した。また同じような機会が欲しい。(デベロッパー)

・権利者と街の将来を考えるという前向きな議論ができたことが非常に有意義であった。(デベロッパー)

・どのグループもすごく設計されていたことに驚いた。駒というツールと今回のワークショップとの相性がよかった。専門家でなくても素直に実体験から空間の使い方に入れるということが分かったことがかなりの発見であった。アイディア出しで巻き込むツールとして非常に有効であった。(設計事務所)

・まちづくりというと、平面図上で言葉でのやりとりが多いと感じたが、より直感的で老若男女問わず参加できると感じた。(設計事務所)

活用段階

・ワークショップの進行について、まずは個人/チームのコンセプト立案をしてからタンジブルインターフェースを使って、配置するワークを実施すると良いと思う。(エリアマネジメント団体)

・新しい体験ができて新鮮だった。(エリアマネジメント団体)

・全員が納得する案は難しいが、より多くの人間が幸せになれる空間を考えてみたい。(エリアマネジメント団体)

・このツールで作ったモデルをベースに、生成AIを使ってアイディアを表現できると可能性が広がると思った。(エリアマネジメント団体)

今後の展望

実証実験を通じて、タンジブルインターフェースによるワークショップは、専門知識の有無に関わらず、参加者が空間イメージを共有しながら建設的な議論を展開できることが確認された。また、異なる立場の参加者間でも、実物の模型を介した直感的な操作により、従来の図面やパースでは困難だった空間認識の共有が可能になることが実証された。

一方で、複数の技術的・運用的課題も明らかになった。具体的には、多人数での同時操作時のシステム応答性や、長時間運用時の安定性に改善の余地があることが判明した。また、「より詳細な空間スケールでの検討がしたい」、「参加者の属性に応じた操作方法の調整が必要」といった現場からの具体的なニーズも把握できた。さらに、まちづくりの各フェーズに応じて、システムの使い方や提示する情報の粒度を適切に調整する必要性も明確になった。

これらの課題に対応するため、システムの基本性能の向上と併せて、より直感的な操作体験の実現に向けた改良を進める。具体的には、実証実験で得られた参加者の行動データや意見を活かし、操作方法の簡略化や、まちづくりの各フェーズに適した機能の実装を行う。また、各主体だけでワークショップを実施できるよう、運営マニュアルやチュートリアル動画の整備を進め、各地域での自律的な展開を支援する体制を構築する。

このような取り組みを通じて、まちづくりのどのようなフェーズにおいても、専門家と市民をつなぐ標準的な対話ツールとしてタンジブルインターフェースによるワークショップの仕組を確立し、より創造的で民主的なまちづくりプロセスの実現を目指す。