XR技術を活用した市民参加型まちづくり v3.0

| 実施事業者 | 株式会社ホロラボ / 株式会社日建設計 / 株式会社日建設計総合研究所 |

|---|---|

| 実施協力 | 東京都立大学饗庭伸研究室 |

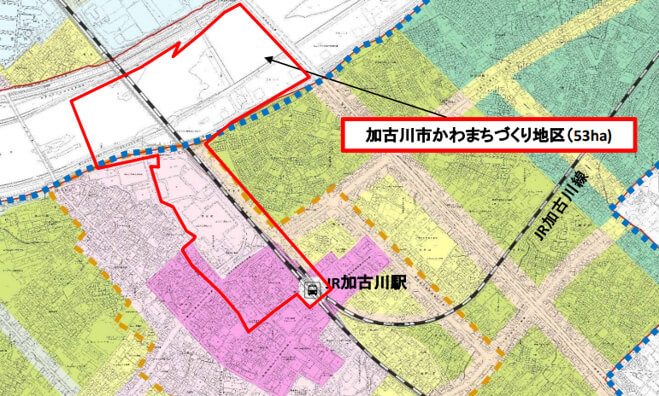

| 実施場所 | 兵庫県加古川市 JR加古川駅周辺 |

| 実施期間 | 2024年8月〜12月 |

3D都市モデルとXR技術を組み合わせた、まちづくりワークショップを実現するシステムを開発し、展開を目指した汎用化を実現。スマートシティデータ基盤・SNSと接続し、より継続的なまちづくりへの市民参加を促進する。

本プロジェクトの概要

地方公共団体におけるまちづくりにおいては、開発構想や計画を地方公共団体や事業者のみならず地域住民を交えて議論し、関係者間で理解を深める説明会やワークショップが行われることが通例である。しかし、開発計画は複雑になりがちであり、専門知識を持たない地域住民がその内容を深く理解し、地方公共団体等とまちの将来像について活発な議論を行うことは困難な場合が多い。

本プロジェクトでは、2023年度「XR技術を活用した市民参加型まちづくり v2.0」までの2年間で実証した新しいワークショップの価値と全国対応を目指した汎用性をベースに、ワークショップ開催前の企画や開催後のステークホルダー間におけるコミュニケーションとデータ活用に着目し、地方公共団体が運営するSNSやスマートシティデータ基盤との接続実証を実施する。SNSにはワークショップの成果を掲載し、市民からの意見を募ることで、まちづくりの議論への市民参加が促進されたかを検証する。これらにより、まちづくりへの積極的かつ実効性の見える市民参加の実現や、開かれたコミュニケーションを踏まえた地方公共団体の意思決定支援を目指す。

実現したい価値・目指す世界

人口減少時代におけるまちづくりにおいて、地方公共団体や開発事業者、地域住民等、様々なステークホルダーが相互に理解を深め、まちの将来像について討議を重ね、合意形成していくことが一層重要になってきている。合意形成の手段として市民参加型のワークショップが開催されることがあるが、専門性を持つ主催側と一般市民との情報の非対称性や、参加者が高齢者に偏るなどの課題も多い。

2022年度は3D都市モデルにXR技術を掛け合わせた市民参加型ワークショップの支援システムの実証開発を行い、誰もが直感的な操作を楽しみながらまちづくりについて議論できる新しい市民参加型ワークショップを開催し、ユースケースとしての有用性を明らかにした。翌2023年度はシステムの汎用性を高め、任意エリアでの開催やさまざまなテーマのまちづくりワークショップにも対応可能とした。一方で、通信や機材などの利用環境、ワークショップ運営側の事前準備や当日オペレーションへの負荷や、全般的なユーザビリティ等に課題が残った。

本プロジェクトでは、昨年度までの実証で明らかになった価値の社会実装のために、ワークショップ開催前後の業務フローとコミュニケーションに着目し、市民を中心とした参加者の意見がより広く公開されるようなシステムの構築に取り組む。従来型ワークショップにおいて、地方公共団体と参加者とのコミュニケーションはチラシ掲示や回覧板による紙媒体での告知にはじまり、申込や事前の連絡はメールや電話等の従来型のコミュニケーション方法が利用されていることが多い。また、ワークショップ開催後の参加者の意見はレポートにまとめられて公開されることが多いが、意見の反映方法はレポート編集者に委ねられる部分が大きい。本プロジェクトでは、このフローを改善する。

「Decidim」はこういった行政と市民とのコミュニケーションをサポートする市民参加型デジタルプラットフォームで、発祥の地スペイン・バルセロナでは約4万人が参加し、また、フィンランドのヘルシンキ市など世界400以上の団体、250の行政機関が採用している。実証場所である兵庫県加古川市は、このDecidimを日本で初めて導入し、まちづくりプロジェクトにおいて、市民への行政企画への投票や広く課題や意見の公募に活用している。本プロジェクトでは、構築したシステムを「Decidim」と接続し、ワークショップ事前事後の継続的なコミュニケーションの場とし活用することで、地方公共団体の意思決定プロセスへの活用を目指す。加えて、システムにおけるユーザビリティ改善、ワークショップ結果を広報に利用できる公開機能や、最新版のヘッドマウントディスプレイを活用したより直感的な操作が可能なVR版アプリケーションを開発する。

これまでの実証で3D都市モデルを使った様々なワークショップを実施してきたが、参加者と運営が共にデータや技術を活用し、将来のまちについて議論する場が生まれた。今年度の取り組みによりその価値を一層高めつつ、ワークショップの成果物を対外公開して意見募集をすることで、市民を主体としたまちづくりの推進を更に加速させる。

検証や実証に用いた方法・データ・技術・機材

都市開発やまちづくりの現場では、従来から行政や事業者が描く都市の将来像を一般市民に分かりやすく伝え、共に議論することの難しさが大きな課題としてあげられる。

この課題を解決するために開発された「torinome」は、3D都市モデルとXR技術を組み合わせたシステムである。これにより、まちづくりの未来を誰もが実感を持って体験できるようになった。例えば、実際の街並みを3D再現し、その上に計画中の建物や公園、活用の様子などを重ね合わせることで、完成後や将来の姿を直感的に把握して評価や議論することが可能となった。

「torinome」の開発は2022年度に始まり、プロトタイプとして基本機能の実装が行われた。2023年度には、システムの汎用化が進められ、より多くの地域やプロジェクトでの活用を可能にした。現在3年目を迎え、このシステムは市民参加型まちづくりワークショップを、より活発で建設的な場へと変革させている。これにより、行政、事業者、市民が同じ視点でまちの未来を見つめ、より深い対話を実現することが可能となった。

昨年度時点のtorinomeは、①3D地理空間情報Webプラットフォーム「torinome Web」、②管理者用の「torinome管理ツール」、③データを現実世界に投影するARアプリケーション「torinome AR」、④カードを使って3DモデルをARで可視化しながら、誰でも簡単に議論やプランニングができる「torinome Planner」の4つのツールから構成した。

「①torinome Web」は、ワークショップ主催者がデータやコンテンツ管理のために利用するCesiumJSベースのWebアプリケーションである。3D都市モデルの3D Tilesデータを表示する機能と、様々な形式のGISデータ(GeoJSON、CZML)や2D/3Dデータ(jpg、png、mp4、las、glb)をウェブ画面から簡単に登録する機能を具備し、Google Cloud Platform上に構築されている。

「②torinome管理ツール」は、ワークショップ主催者が登録データの編集等のために利用する Webアプリケーションである。「①torinome Web」に登録されたデータの一括管理・編集や、後述のARアプリケーションにおいて必要となる画像マーカー、その緯度・経度情報、画像マーカーに対応するカードの設定を行う機能を備えたNext.jsをベースに構築している。

「③torinome AR」は、ワークショップ参加者がフィールドワークに用いるUnityベースで構築したiOS向けのアプリケーションである。「①torinome Web」に登録された3Dモデル、テキスト、画像、動画などを現実世界に重畳してAR表示させる機能と、写真・動画を撮影し、任意のコメントを追加した上で、緯度・経度情報を付与して「①torinome Web」に登録する機能を備えた。現実世界との位置合わせはARコンテンツのより正確な位置合わせを実現するために、2次元バーコード認識により位置合わせするQRモードと、Google ARCore Geospatial APIを用いたVPS(Visual Positioning System)により位置合わせをするVPSモードを具備している。

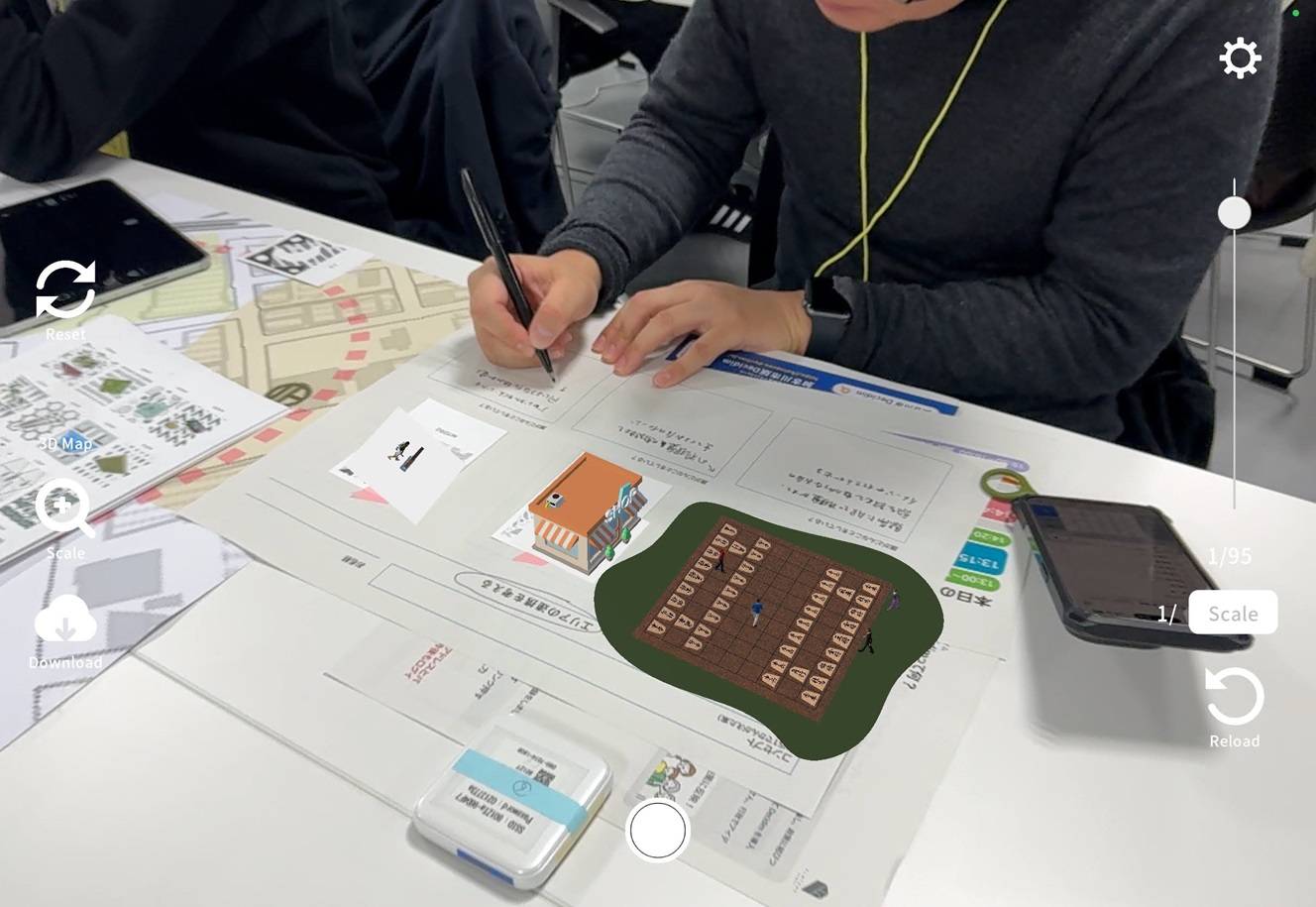

「④torinome Planner」は、ワークショップ参加者がワークショップにおいて3DモデルをAR表示し空間をデザインするために利用するUnityベースのiOS向けのARアプリケーションである。ワークショップではテーブル上にまちづくり対象エリアの白地図を敷き、地図の4辺に位置情報カードを配置する。参加者がこの位置情報カードを「④torinome Planner」が動作するiPadのカメラで認識することで、白地図上に3D都市モデルをベースとした3DのまちがARで浮かび上がる。

位置情報カードと別に、50枚ほどの画像マーカーカードを使う。画像マーカーカードには「①torinome Web」に登録された3Dモデルが紐づけられており、iPadカメラが画像認識することでAR表示が実現する点では位置情報設定カードと同じだが、画像マーカーカードは地図上で自由に動かして活用する。

ワークショップ参加者の理想のまちは、白地図の上に配置された画像マーカーにより具象化され、位置情報設定カードに設定された緯度経度情報と画像マーカーの相対位置により、「①torinome Web」に登録可能である。

本年度は社会実装に向けた更なる体験の向上のため、全般的な改修や機能追加を実施しつつ、特に1. ワークショップ前後のコミュニケーション基盤との接続と、2. ワークショップ等で活用可能なデータ基盤システムへの接続機能の開発、3. 最新型VRデバイス用アプリケーション新規開発を実施した。

1. ワークショップ前後のコミュニケーション基盤との接続

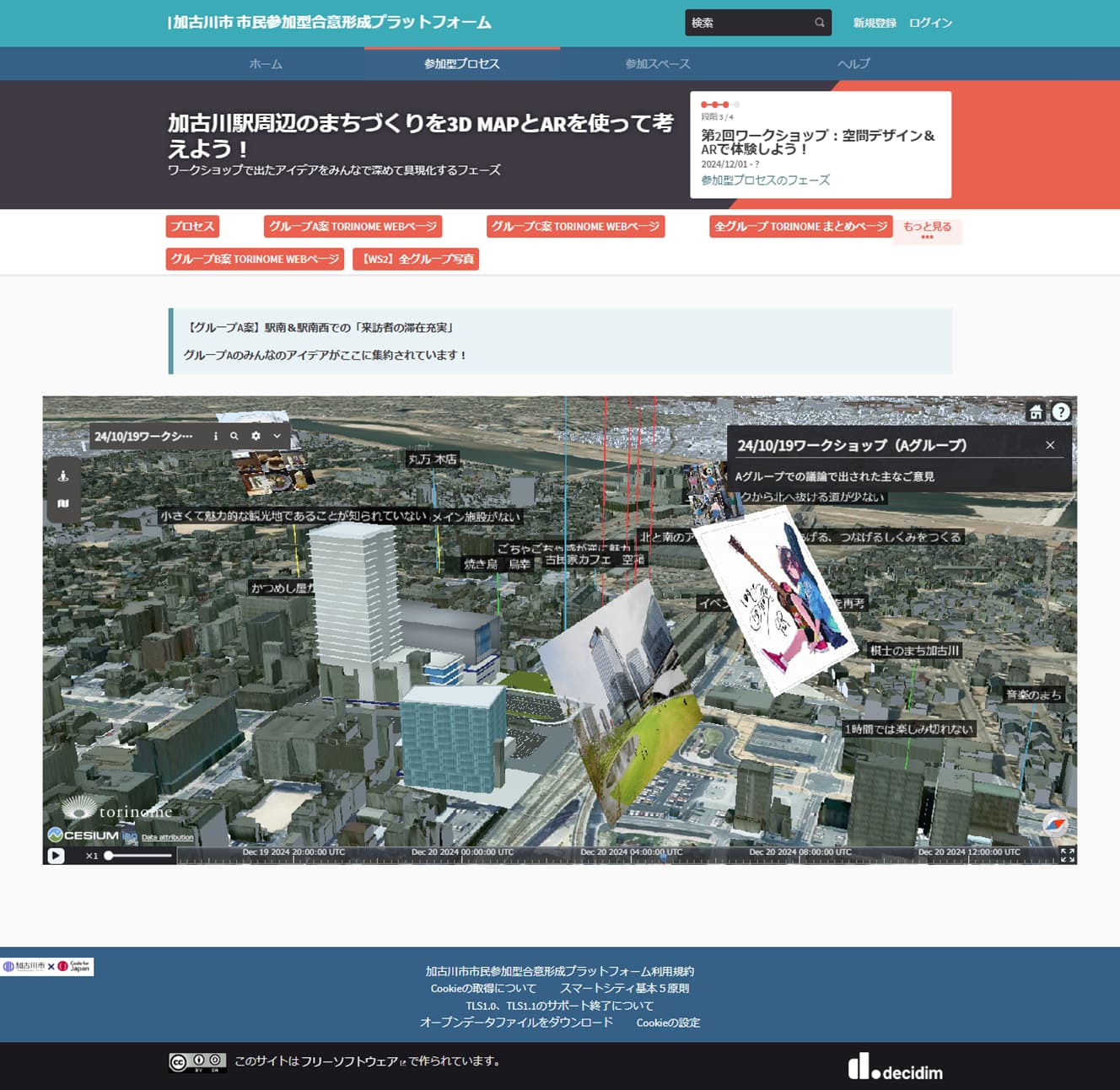

地方公共団体で活用されているオープンソースのコミュニケーションプラットフォームDecidimと連携し、ワークショップの告知集客からワークショップ結果の公表と市民からのフィードバック取得までを実施できる仕組みを構築した。またこの実現のため、①torinome Webに可視化されたデータとカメラの位置を共有する公開機能を実装した。

Decidimとの連携は、Decidimにもともとプラグインとして存在するAwesome mapという2Dベースの地図機能を、3D都市モデルをベースとした3D地図へと拡張するイメージで実装した。Awesome Mapには緯度経度情報付きで投稿された過去のまちづくりに関するアイデアなどのコメントが2Dマップにプロットされており、インタラクティブに操作ができる。この緯度経度付き投稿をAPI経由で取得し、torinome Web内でGeoJSONに変換して登録することで3D都市モデルと合わせて閲覧可能とした。また、torinome Webの公開機能で公開設定をしたシーンをiframeによりDecidimの当該ワークショップページに埋め込むことで、3D都市モデルや市民参加ワークショップで生み出された空間的なアイデアなどを見ながら再度Decidimで議論を深めることが可能となった。

2. ワークショップ等で活用可能なデータ基盤システムへの接続機能

ワークショップでは都市計画、インフラ、設備や交通、防災など様々なデータを事前に下準備して活用するが、地方公共団体職員などのワークショップ企画運営者によるデータ準備の負荷軽減を目指し、オープンソースのデータプラットフォームFIWAREからAPI経由でデータを取得する機能を開発した。

FIWAREとの連携もDecidimと同様にAPI経由でFIWARE内のオープンデータをtorinome Webに登録、可視化できるようにした。加古川市が市内約1700か所に設置しているセキュリティカメラの設置場所や河川管理カメラ、AED設置場所、公園の位置など、様々なデータをデジタルツイン上に数クリックで可視化できるようになった。

3. VRアプリケーション新規開発

数年前は高額だったXRデバイスも数万円で高性能な最新機器が調達できるようになったため、iPadの平面ディスプレイでは得られない没入感と直感的な体験を目指し、「⑤torinome VR」を新規開発した。

デバイスプラットフォームはコストパフォーマンスに優れるMeta Quest 3を選択した。2022年度のプロトタイプで採用していたHoloLens 2と比較して約1/7のハードウェアコストでありながら、カメラパススルー方式Mixed Realityの特徴を持つ。これを活かし、没入体験と周囲環境にデジタルコンテンツを混ぜ込む複合現実体験とを切り替えて体験可能とした。iPad版torinome Plannerやtorinome ARと同様Unityで開発し開発効率向上を図った。また、Cesium for Unityを導入することで3D Tilesの表示にも対応した。まちづくりワークショップの成果などユーザーの配置したデータだけでなく、3D都市モデルも同時に表示可能で、ワークショップの議論の結果として制作した都市空間をVRデバイスの画面上に配置することができるようになった。

今回は兵庫県加古川市の協力を得て加古川駅周辺のまちづくりをテーマに、関係者向けで2回、市民向けで2回の全4回の説明会とワークショップを企画開催した。加古川市はスマートシティに力を入れており、今回のシステム連携で利用するDecidimとFIWAREを全国に先駆けて導入している。同実証においてもすでに同市が蓄積したユーザー基盤やデータを活用できた。

システムの有用性検証では、これらのXR技術を活用したワークショップにより、主催側の地方公共団体やエリアマネジメント団体が検討プロセスも含めて成果を共有可能、かつ、継続的な議論を促進できるか、参加者(住民)は3DやXRによる直感的な情報提示により理解を深められるか、システムのユーザビリティが高いか、等の検証を行った。

検証で得られたデータ・結果・課題

今年度の実証においては、市役所職員および加古川駅周辺まちづくり関係者を対象とした企画のための説明会やワークショップを経て、市民参加ワークショップを2回開催した。

1回目は「エリア活用コンセプトを考えよう」と題して、現在加古川駅周辺で抱える課題と将来に向けたコンセプトについて3つのグループに分かれて議論した。

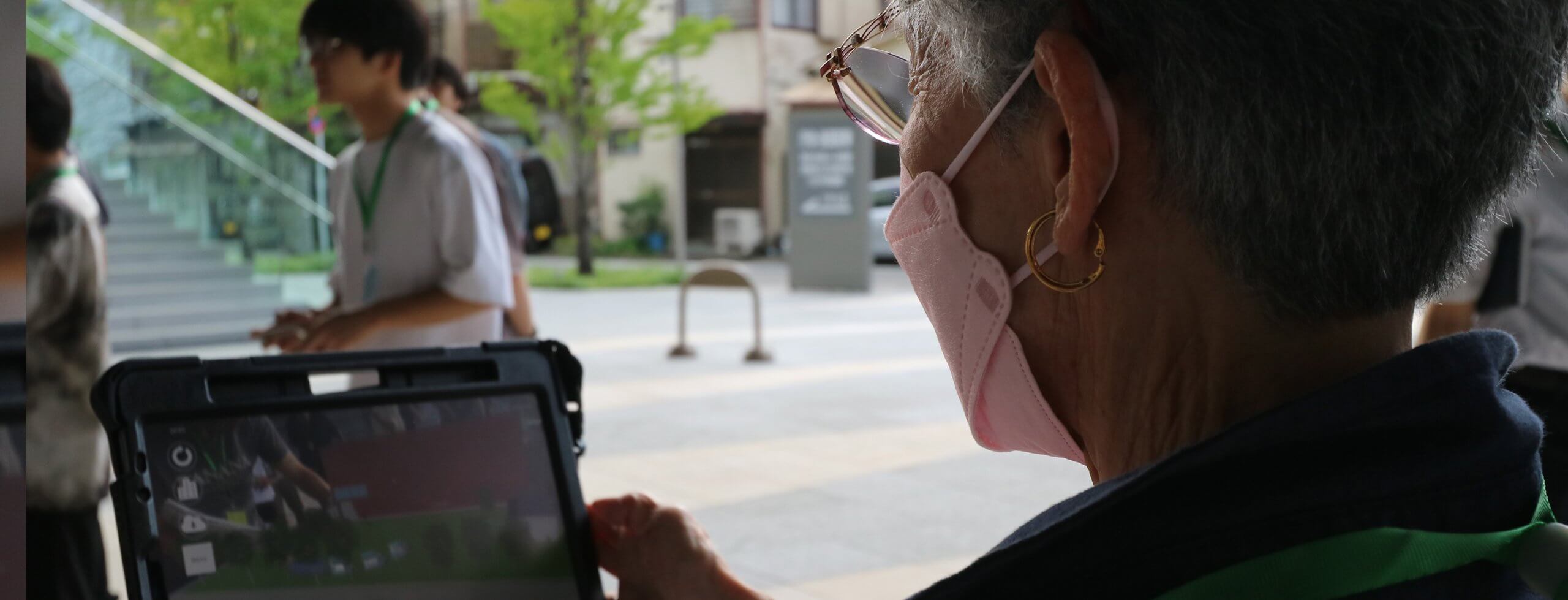

加古川駅近くのイベント会場での開催となったが、冒頭の課題共有とグループで話し合うテーマを決める際に⑤torinome VRを用いて加古川駅周辺の将来ビジョンを様々な角度から没入体験し、関係者と参加者がVR空間の中を自由に動き回りながら、様々な視点から将来の街並みを確認した。一般的な市民参加ワークショップでのインプットは紙の資料、地図やスライドでの説明に始終してしまうが、議論の対象となる空間を実際に体験することでワクワク感が伴い、参加者間や主催者も含めて打ち解けてオープンで闊達な議論を交わす場のムードも得られたと考える。また、実際に参加者アンケートでは「VRを用いることで具体性が生まれた」「現地調査をしなくても、現地の状況を把握できた」などの回答が得られた。

また、FIWARE連携で取得したオープンデータをtorinome Web上に表示しながらの議論も実施され、参加者からは「データを見ながらコメント等できるので良かった」「リアルタイムで入力情報を共有できたのが良かった」など、データを元にした情報提供と同時にインタラクティブにtorinomeにデータが残る点にも評価が得られたが、一方で運営側の加古川市職員からは「リアルタイムでデータを見ながらの議論は効果的ではあるが、短時間で十分な意見を引き出すには論点を絞る必要があり、torinome Web上に表示するオープンデータの取捨選択が重要」との指摘もあった。

なお当日の内容は以下の加古川市Decidimのページとtorinomeに、それぞれのグループが課題と将来コンセプトについて議論した内容が詳細、かつ空間的に記録されていつでもどこからでも閲覧ができ、Decidimの機能によりコメントを付けて議論を継続したり、「いいね」を付けて応援したりすることもできる形で公開されている。

Decidim連携による議論の継続性については、特にワークショップ開催後の情報発信について効果が得られた。開催後にDecidimに公開された3D都市モデルとワークショップの結果ページのコメント欄で参加者と主催者側がコミュニケ-ションを取る場面も見られた。

第1回:エリア活用コンセプトを考えよう (加古川市Decidimより)

https://kakogawa.diycities.jp/processes/workshop2024/f/1384/posts/583

第2回ワークショップにおいては、20名ほどの参加者が3グループに分かれ、それぞれ重点的に議論する駅南エリアに加えて、グループごとに駅南西エリア、駅北エリア、かわまちエリアのどれかを選択し、計2つのエリアを対象としてワークした。通常の3Dモデルを活用したワークショップはそれぞれのエリアでコンテンツを作る必要があるところを、広域な3D都市モデルがあることでフレキシブルにエリアを選択しつつスケールもある程度自由に設定が可能となった。

まず④torinome Plannerを使ってテーブル上にARで表示される加古川駅周辺の3D都市モデルへ第1回で得られた活用アイデアをもとに制作したカードを使って立体的な空間レイアウトを制作した。参加者はiPadをカードにかざすと表示されるARコンテンツや白地図上に立ち上がる3D都市モデルの加古川駅周辺のビジュアルを楽しみながら会話をして空間をデザインしていった。レイアウトを加えた加古川駅周辺の空間はテーブルの上だけでなくプロジェクターでスクリーンに大きく投影された①torinome Webの画面で常時様々な角度から見ることができた。これにより、参加者はワークショップ対象のまちが自分や他の参加者の意見によりどのような空間となるのかが一意に示され、議論の土台としての共通理解を底上げする効果が得られた。

次に、議論をしながら作成した駅周辺の空間を③torinome ARを使って現実の風景に重畳表示した様子を実際に駅前に移動して体験した。

加古川駅前の現地でiPadを掲げると自分たちが先ほど④torinome Plannerを使ってテーブル上で作成した空間が現実空間に等倍スケールで可視化されている様子を見て、参加者からはたくさんの笑顔が見られた。巨大な将棋の盤面を駅前に配置した参加者は実際に自分が盤の上に立ってみたり、アーチ状の花壇が配置された箇所をくぐってみたりとそれぞれの楽しみ方で制作した空間を確認した。また、将来の整備案として提供された駅前のビルの改築後の姿もARで確認し、未来の姿を具体的に見ることができた。参加者からは「机上の空論でおさまらず具体性を持ってまちのことを考えられた」とのコメントも得られ、参加者のまちづくりへの主体性向上にもつながった。

全体的な結果としては、昨年から引き続き参加者と主催者の双方で3D都市モデルやXR技術による可視化の価値や効果が大きく認められた。まちの未来を一般市民に分かりやすく伝え共に議論する上で、従来の図面や模型に変わり3D都市モデルが具体的かつ分かりやすく議論対象の空間を可視化した。XR技術はこの未来のまちをテーブルの上や現地に自由自在に映し出し、VRに至ってはその中に没入することも可能となり、議論に驚きと合わせて体験に基づいた主体性を実現した。何より、ワークショップの参加者の年齢構成において30歳未満で半数を占め、「様々な世代の方と話せて楽しかった」とのコメントも得られ、まちづくりの未来に向けた良い場づくりが実現した。

一方で、システムのユーザービリティ、特にワークショップ主催者側の事前準備や当日運営における操作難易度については引き続き改善の余地がある。参加者にとって操作はシンプルでわかりやすくできている一方で、通信速度の関係からデータ表示に時間がかかる場面もあった。

システム的にも①torinome Webを中心に様々なシステムが連携して動作する関係からその設定や操作が複雑化しており、ワークショップ関係者でも使いこなすのに時間がかかる点が課題である。システム以外についても、ワークショップを成立させるためには3D都市モデル以外にもたくさんのデータを事前に準備する必要があり、大きな課題と言える。システム面の課題については引き続き改善を進めるとともに、主催者側が活用する場面を積極的に増やしていきたい。ワークショップ用データ準備の課題についてはテンプレート化を進めることで準備時間短縮とワークショップ品質向上を同時に狙う。

参加ユーザーからのコメント

【ワークショップ参加者】

⚫ まちづくりのワークショップに新しいテクノロジーを導入することで今までとは違う属性の人が参加するようになっているのは非常に大きな成果だと思う

⚫ 加古川駅周辺の再開発が市民の意見を少しでも取り込もうとしていて市民として満足できた

⚫ 実際にまちに出てARを通して自分たちのアイデアを見られるので、机上の空論でおさまらず具体性を持ってまちのことを考えられる点に魅力を感じた

⚫ AR、Decidim共に、有効活用すれば新しいアイデアの創出、会議をスムーズに進める等多くの事に使えると感じた

⚫ Decidimとtorinomeはとても相性がよいと感じた。ワークショップと同時並行でデータを整えるには人員もデジタルとまちづくり両方の技術力も必要でかなり高度だが、他地区でも展開していけたら日本のまちづくりがもっと面白くなりそうである。これからもプラトーシリーズ楽しみにしている

⚫ VRを用いることで具体性が生まれた

⚫ 現地調査をしなくても、現地の状況を把握できた

⚫ 今後も市民主体のワークショップの開催によってより身近に市のまちづくり方針を感じることができる。イベントの開催を期待しつつ第3回目の開催も視野に検討いただければと思う

⚫ 回線と電源は改善したい

⚫ WiFiが遅く、回線が切れたりしたので使いづらさもあった

⚫ リアリティがありすぎるとわかりにくくなるかもしれない

【ワークショップ主催者】

⚫ (ワークショップ対象の空間やFIWAREのデータを)可視化して共有できるメリットは大きい

⚫ リアルタイムで共有できるメリットがある一方、そのレベルで活用するには操作補助があって何とか成立する

⚫ ワークショップの短い時間の中で動作が遅くなり手間取ると十分な成果が得られない可能性がある

⚫ ファシリテーターや操作者がいなくても、参加者だけで使えるようになれば、本システムを活用したワークショップがより開催しやすくなると思う(主催者やシステム操作等の人員負担が大きい)

⚫ ワークショップ参加者が積極的かつ具体的なアイデアを提案してくれた

⚫ 室内で議論した内容を実際に屋外でAR体験できることも、リアリティをもって実感できるポイントだと感じた

⚫ 多少盛りだくさんの内容となり時間超過してしまった

⚫ アクティビティカードや地図の準備など、torinome Plannerの準備と運用にはまだ不安が残る

⚫ 今後、準備段階からセッティングについてレクチャーを受けて自分たちでできるようになりたい

⚫ 初期設定(データセット等)を終えてしまえば、ワークショップの最中に行う操作自体はかなりシンプルになっていると思う

⚫ XR技術について、楽しさやコミュニケーションはかなり向上すると思うが、アウトプットの質やアイデアの広がりに対しては工夫が必要と感じる。一方でDecidimと組み合わせることで、アウトプットの質を継続的に高めていくことができるかもしれない

⚫ 資料説明時にtorinomeを使うことで、参加者の注目を集めることができる。また参加者も自分でAR体験ができると主体性が一気に増す

⚫ 運営側で、顧客からワークショップで達成したいことを聞き取り、それに合わせて柔軟にtorinome機能を組み合わせて提案することで、顧客にとって満足感の高いWS設計ができると思う

今後の展望

今年度は、ワークショップの質的向上と運営効率化の両立に取り組んだ。具体的には、国・地方公共団体で普及が進むデータ利活用基盤「FIWARE」のオープンデータを活用し、市民参加型プラットフォーム「Decidim」との連携を実現した。これにより、幅広い市民との継続的な対話を可能にし、社会実装を目指した。

その成果として、関係者間の協議からワークショップ実施結果に至るまでの一連のプロセスを含めたデータが、「torinome」に蓄積された。これらは、FIWAREの都市データと統合され、詳細な地理空間情報とともにDecidimで公開されることで、持続的な市民対話の場を創出した。この点は、社会実装の観点で大きな成果と考える。

さらに、都市OS(スマートシティ基盤)と「Project PLATEAU」による3D都市モデルの連携は、DXに取り組む地方公共団体からの注目が期待される。

一方で、システムのユーザビリティには依然として課題が残る。ワークショップ参加者からは「使いやすかった」「わかりやすい」との肯定的な評価も得られているものの、操作性や体験に関する改善要望も見られる。これは、システムのUX改善の必要性に加え、3Dデータを配置して操作する技術やXR技術に対する経験値にも起因している。

また、管理者向け機能の拡充により柔軟な運用が可能になった反面、設定の複雑化という新たな課題も生じている。FIWARE連携によるデータ準備の効率化も、まだ十分とは言えない状況である。

今後は、これまでの魅力的な体験を維持しながら、機能を強化したtorinomeの活用事例を増やしていきたい。3D都市モデルとXR技術の社会的認知はまだ発展途上だが、torinomeを活用した市民参加型ワークショップを通じて、より多くの市民の理解を深め、地方公共団体のまちづくりを、創造性に満ちた前向きで魅力的な取り組みへと発展させることを目指す。