小中学校における海や船に関する教育(海洋教育)について

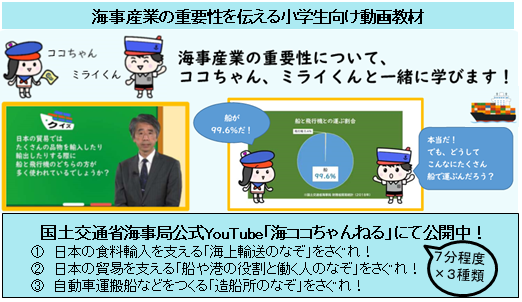

四方を海に囲まれた日本にとって、海運や造船、港湾などの海事産業は、私たちの暮らしや経済を支える不可欠な産業であり、我が国の貿易量の約99.6%、国内物流の約4割は海上輸送が担っています。

しかし、海事産業は人の目に触れることが少ないため、その役割や重要性を正確に知る機会が多くありません。我が国が海洋国家として持続的に発展していくためには、国民一人一人が子どもの頃から、海洋や海事産業に関心や親近感をもち、その重要性を認識することが求められます。

このような海事産業の重要性等に鑑み、小・中学校学習指導要領(平成29年3月告示)に「海上輸送」「造船」「港湾」など、海事産業に関する記載が充実し、学校教育の学習内容として明確に位置づけられました。

そこで、国土交通省海事局では、小・中学校の教員の皆様向けに、無理なく授業の中に海洋・海事の重要性を取り入れられるよう動画教材をはじめとした「海洋教育プログラム」を作成しましたので、是非ご活用ください。

海洋教育プログラム【動画教材】

国土交通省海事局にて作成した動画教材です。

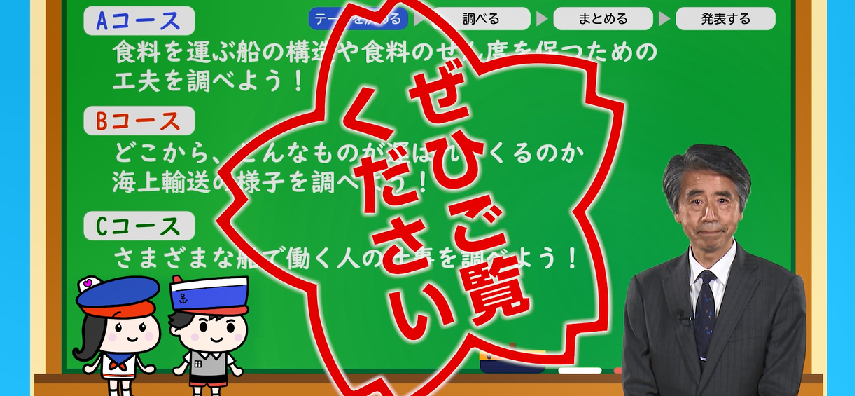

動画は普段よく目にする食料についての話題や船と学校との大きさの比較など、児童が興味を持ちやすい生活に身近な内容になっています。

動画内で興味を持ったことについて「調べ学習」が出来るよう、動画内及び概要欄にて参考資料も紹介していますので、授業や自宅学習でご活用ください。

★国土交通省海事局公式YouTube「海ココちゃんねる」にて公開中★ https://www.youtube.com/channel/UCuKS5ot2ROHbBkHqE3VfL8Q

[1]日本の食糧輸入を支える「海上輸送のなぞ」をさぐれ!(7分46秒) https://www.youtube.com/watch?v=NjvBkvXGmsA

[2]日本の貿易を支える「船や港の役割と働く人のなぞ」をさぐれ!(7分12秒) https://www.youtube.com/watch?v=ZA48Onx4Z4Y

[3]自動車運搬船などを作る「造船所のなぞ」をさぐれ!(7分57秒) https://www.youtube.com/watch?v=IisAPFV9mPE

海洋教育プログラム【学習指導案の例】

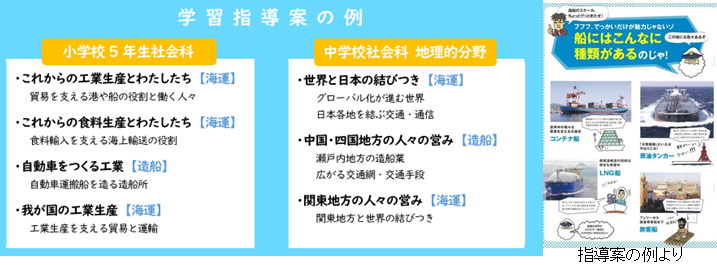

1.学習指導案の例【社会科】

本案は、2017年3月に改訂された小中学校の新学習指導要領において、日本における海洋・海事の重要性についての記載が充実されたことを踏まえて、社会科指導案の例として作成したものです。

活用にあたっては、地域や学校の事情に応じて柔軟に変更して下さい。

[1]これからの工業生産とわたしたち(5時間)【海運】

工業生産の単元の中で、「工業生産を支える貿易の特色」の学習と関連させて、原料の輸入や製品の輸出において、海上輸送が大きな役割を果たしていることに目を向けることをねらいとしている。輸送方法の比較から、海上輸送がトン数ベースで約99.6%を占めるという驚きや、海上輸送に関わる人を登場させることで、子どもたちの関心を引くことができる内容となっている。

★指導案[1]「貿易を支える港や船の役割と働く人々」(4/5) → ダウンロード[PDF]

動画教材:日本の貿易を支える「船や港の役割と働く人のなぞ」をさぐれ!(7分12秒) https://www.youtube.com/watch?v=ZA48Onx4Z4Y

[2]これからの食料生産とわたしたち(4時間)【海運】

食料生産の単元の中で、食糧輸入量の増加と食糧自給率の低下に関連させ、食料の輸入に海上輸送が果たす役割の大きさについて目を向けることをねらいとしている。資料を基に予測し、調べる活動を通して、食料を運ぶ船の様子や海上輸送の重要性を学ぶ内容となっている。

★指導案[2]「食料輸入を支える海上輸送の役割」(2/4) → ダウンロード[PDF]

動画教材:日本の食糧輸入を支える「海上輸送のなぞ」をさぐれ!(7分46秒) https://www.youtube.com/watch?v=NjvBkvXGmsA

[3]自動車をつくる工業(9時間)【造船】

自動車産業の単元の中で、自動車を運ぶ自動車運搬船の学習を踏まえ、発展学習として自動車運搬船を造る造船業について学ぶ。船と自動車の生産方法の違いに着目させ、1隻毎にオーダーメイドされる造船業への興味・関心を高める内容となっている。

★指導案[3]「自動車運搬船を造る造船所」(9/9) → ダウンロード[PDF]

動画教材:自動車運搬船などを作る「造船所のなぞ」をさぐれ!(7分57秒) https://www.youtube.com/watch?v=IisAPFV9mPE

[4] 我が国の工業生産(20時間)【海運】

新学習指導要領を踏まえ、「貿易と運輸」は、工業生産を支える重要な働きと役割を果たしていることを、運輸全般のことと貿易とを関連付けて理解させることをねらいとしている。働く人の顔が見え、子供が自ら学習問題を発見し、主体的、意欲的に追究していける内容となっている。

★指導案[4]「工業生産を支える貿易と運輸」(15~20/20) → ダウンロード[PDF]

○小学校6年生社会科(歴史学習に関連した指導案例)

文化や経済、産業の発展に古くから海運が大きく関わってきたことを歴史的な学習内容との関わりの中で、無理なく学ぶ内容となっている。

[5]天皇中心の国づくり(7時間)

★指導案[5]「聖武天皇と遣唐使船」(6/7) → ダウンロード[PDF]

[6]町人文化と新しい学問(5時間)

★指導案[6]「江戸時代の海産業」(1/5) → ダウンロード[PDF]

○中学校地理的分野

[1]世界と日本の結びつき(2時間)【海運】

日本と世界の結びつきや国内各地の結びつきの特色を大観する単元で、海上輸送と航空輸送を対比しながら、グループ学習を通じて、生徒が主体的に学ぶことをねらいとしている。資料から、人の往来や貨物・物流の拠点となる国際空港と国際港の立地や変化について考え(1/2)、国内での貨物輸送の種類と特徴について考える(2/2)内容になっている。

★指導案[1]-1「グローバル化が進む世界」(1/2) → ダウンロード[PDF]

★指導案[1]-2「日本各地を結ぶ交通・通信」(2/2) → ダウンロード[PDF]

[2]中国・四国地方の人々の営み(5時間)【造船】

日本の諸地域の中で中国・四国地方の人口と産業の地域的な違いについて学ぶ単元で、中国・四国地方の主要産業である造船業について取り上げ、瀬戸内海地域で造船業が多い理由や、地域の工業生産物と造船業の関わり、日本と世界の比較などについてグループ学習により、生徒が主体的に学ぶ内容となっている。

★指導案[2]-1「瀬戸内地方の造船業」(3/5) → ダウンロード[PDF]

★指導案[2]-1「広がる交通網・交通手段」(4/5) → ダウンロード[PDF]

[3]関東地方の人々の営み【海運】(1時間)

日本の諸地域の中で関東地方と世界の結びつきを学ぶ単元で、人・物の流れから、関東地方は何故日本と世界を結ぶ玄関、窓口であると言えるかを問いかけ、外国との貿易、国内の物流、人の出入国など、陸海空それぞれの輸送機関について資料を基に考えさせ、生徒が主体的に学ぶ内容となっている。

★指導案[3]「関東地方と世界の結びつき」 → ダウンロード[PDF]

2.社会科(海事関連)指導案例の新学習指導要領における系統・接続表 → ダウンロード[PDF]

新学習指導要領解説 社会編 巻末資料「小・中学校社会科の置ける内容の枠組みと対象」を基に、作成した指導案例の対応を示し、学習内容の系統性、学年間及び小・中の関連について作成した指導案例の対応を示したものです。

3.海洋教育カリキュラム・マネジメント例 → ダウンロード[PDF]

上記、社会科の学習指導案以外の学年や地理的分野以外での指導の可能性を示したものです。

また、他教科や特別活動等でも海事関連の取扱が考えられる場面をとらえ、多角的に学習していただくことを願い、海事教育を軸としたカリキュラム・マネジメント例を記載しています。

海洋教育の取組例紹介

各地で実際に行った授業の取組例を紹介しています → リンク

その他

○SEA-GOTO 海のシゴトガイドブック

海事産業で働く船員や造船技術者等、36名のインタビューを発信しています。

中高生向けにキャリア教育のほか、小学校でも社会科等でご活用いただけます。

海や船のポータルサイト「海ココ」 https://c2sea.jp/sea-goto/

○アンケートご協力のお願い

上記指導案や動画教材をご活用後、アンケートへのご協力をお願いします。

事後アンケート → [1]教員用アンケート(Microsoft Forms) [2]児童・生徒用アンケート(Microsoft Forms)

ご記入いただいたアンケートは、教育プログラムの改善の為に個人を特定しない形で利用し目的以外で利用することはありません。

海事関係団体の取組

○海事関係団体の作成している教材一覧 → ダウンロード[PDF]

海事関係団体が作成している教材等について、小中学校の授業で活用する資料として参考となるよう、推奨学年や教科等、その根拠となる特徴を端的に取り纏めた一覧表です。(下部にもそれぞれの教材等へのリンクを掲載しています。)

施設見学

海事関係団体の協力により、学校・教育委員会等教育関係者の方を対象とした船舶や施設等の見学会を行っております。

ご希望の際には、国土交通省海事局総務課海洋教育・海事振興企画室(下記問い合わせ先)又は最寄りの地方運輸局まで御連絡下さい。

※お問い合わせは、日程の余裕を持って御連絡いただきますようお願いします。

※人数・スケジュール・施設の都合等により、ご希望に添えないこともございますこと、予めご承知置き下さい。

副教材とパンフレット(日本海事広報協会)

○海運と船と港の役割 https://www.kaijipr.or.jp/educational/index.html#nationwide

海事産業を小学校の授業で取り上げるにあたっての、副教材・教員向け指導書・ワークブックの電子データをダウンロードすることが出来ます。また、それぞれの教材を使っての授業実施例(動画・スライド・授業案等)も公開されています。

○ぼくとわたしのSHIP GUIDE https://www.kaijipr.or.jp/digitalbook/

船の種類と役割、私たちの生活との関わりについてデジタルブックで公表しています。

○日本の海運SHIPPING NOW https://www.kaijipr.or.jp/shipping_now/

「海運」についての今が分かる解説やデータ集です。PDF版で公開しているほか、

授業や資料で使いやすいように、掲載しているグラフや表のPNGファイルも公開しています。

海事関係団体の教材・資料

1.日本船主協会(https://www.jsanet.or.jp/index.html)

[1]DVD「暮らしを支える日本の海運」https://www.jsanet.or.jp/data/movie/index.html

[2]出版物・コンテンツ http://www.jsanet.or.jp/data/pamphlet.html

[3]マンガ「船ってサイコー!」http://www.jsanet.or.jp/kids/saiko/index.html

[4]動画「船長が教えてくれる"あんなコト、こんなコト"」http://www.jsanet.or.jp/kids/movie/index.html

[5]リーフレット「知ってほしい『海運』のこと」

「知ってほしい『船員への道』」

2.日本造船工業会(https://www.sajn.or.jp/pr)

[1]造船業界就職ハンドブック、[2]壁新聞「Shipbuilding News」、[3]冊子「Japan Shipbuilding Digest」

3.日本内航海運組合総連合会(http://www.naiko-kaiun.or.jp/)

[1]地球にやさしく日本をはこぶ内航海運キッズページ ふれんどシップ

https://www.naiko-kaiun.or.jp/kids/

[2]パンフレットの紹介

http://www.naiko-kaiun.or.jp/union/union12/

4.山縣記念財団(https://www.ymf.or.jp/zaidan/kikansi/)

海事交通研究 第67集 指定テーマ2 海事教育の現場から<研究論文と授業の実践> →ダウンロード[外部リンク]

※個別の実践例については、海洋教育の取組例紹介ページで項目別にダウンロードしていただけます。

5.日本海事センター(https://www.jpmac.or.jp/)

「海の仕事.com」(https://www.uminoshigoto.com/index.html)

お問い合わせ先・関係者等

■問い合わせ先

・国土交通省海事局総務課海洋教育・海事振興企画室

〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3

TEL:03-5253-8946 FAX:03-5253-1642

E-MAIL:hqt-kaiyokyouiku@gxb.mlit.go.jp

・国土交通省港湾局計画課企画室

TEL:03-5253-8670 FAX:03-5253-1650

・最寄りの地方運輸局海事振興部、地方整備局港湾空港部

■協力団体

一般社団法人日本船主協会 一般社団法人日本造船工業会 日本内航海運組合総連合会 一般社団法人日本中小型造船工業会 一般社団法人日本旅客船協会 公益財団法人日本海事広報協会 公益社団法人日本港湾協会 全日本海員組合 一般財団法人山縣記念財団

■指導案作成・指導協力

髙橋 武郎 帝京平成大学 准教授(小[1]~[3],[5][6])

長谷川 康男 明治学院大学 非常勤講師(小[4])

安原 輝彦 埼玉大学教育学部 教授 (中 [1]~[3] )

月岡 正明 東京都教育相談センター

■試行授業協力

東京都台東区立忍岡小学校

千葉県浦安市立見明川小学校/埼玉県川越市立月越小学校

徳島県鳴門市撫養小学校/宮城県気仙沼市立鹿折小学校

長野県長野市立戸隠小学校/長崎県佐世保市立楠栖小学校

埼玉県鴻巣市立吹上中学校/埼玉県秩父市立吉田中学校