共有することでデータの価値が上がる。他人の視点を持ち、利他的になるには。

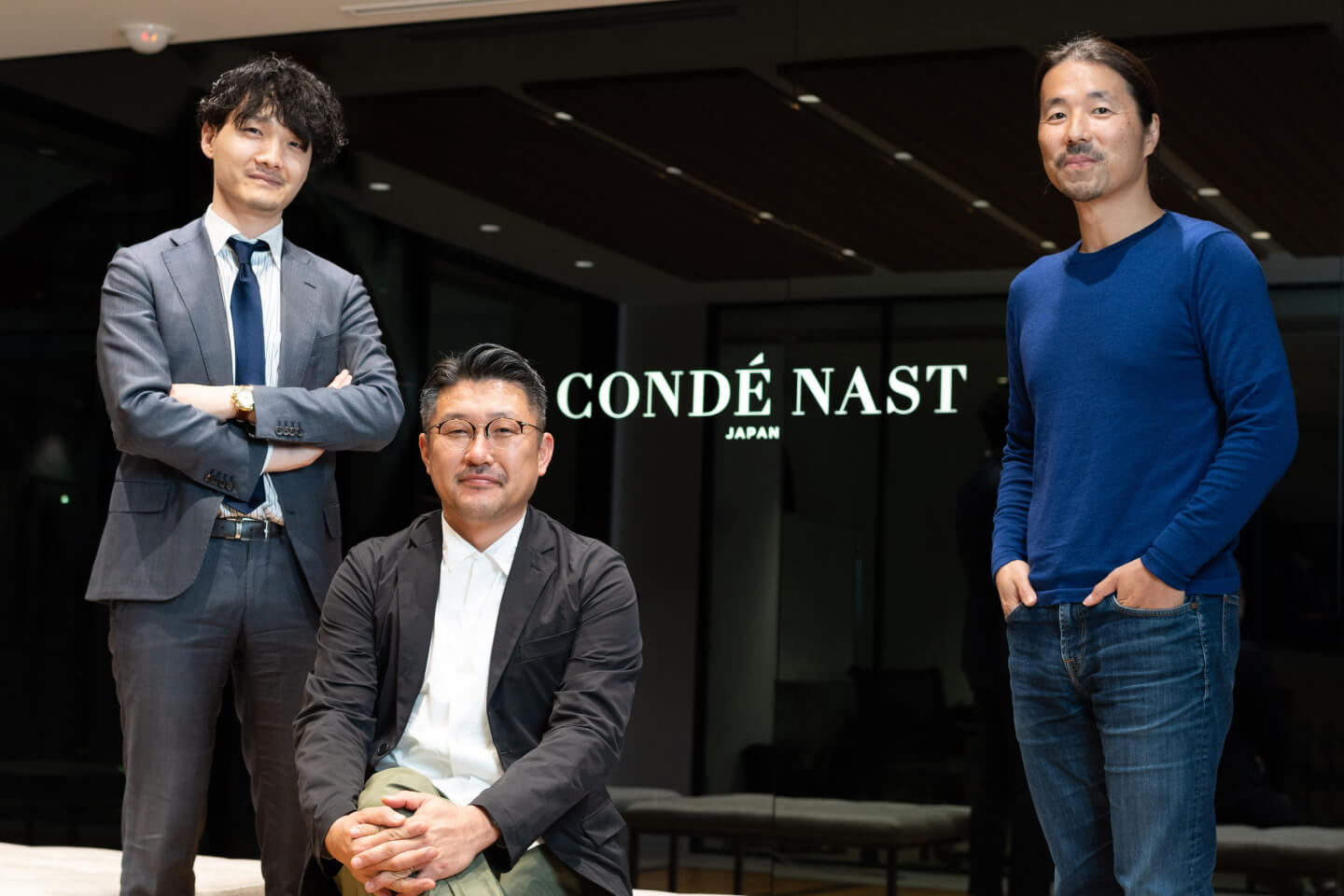

Project “PLATEAU”のディレクションを手掛けるパノラマティクスの齋藤 精一氏をホストに、ヤフー株式会社代表取締役社長や同社取締役会長等を経て、現在東京都副知事を務める宮坂 学氏と、PLATEAUを推進している国土交通省 都市局 都市政策課の内山 裕弥氏が集った。国と自治体。それぞれのレイヤーで行うべきことと、それぞれでしかできないこと、そしてそのナレッジを共有していくことについて語った。

- 写真:

- 森 裕一朗

- 文・編集:

- 八木 あゆみ

- 齋藤 精一

- 株式会社ライゾマティクス 代表取締役社長 パノラマティクス(旧:ライゾマティクス・アーキテクチャー) 主宰

- 宮坂 学

- 東京都副知事

- 内山 裕弥

- 国土交通省 都市局 都市政策課 課長補佐

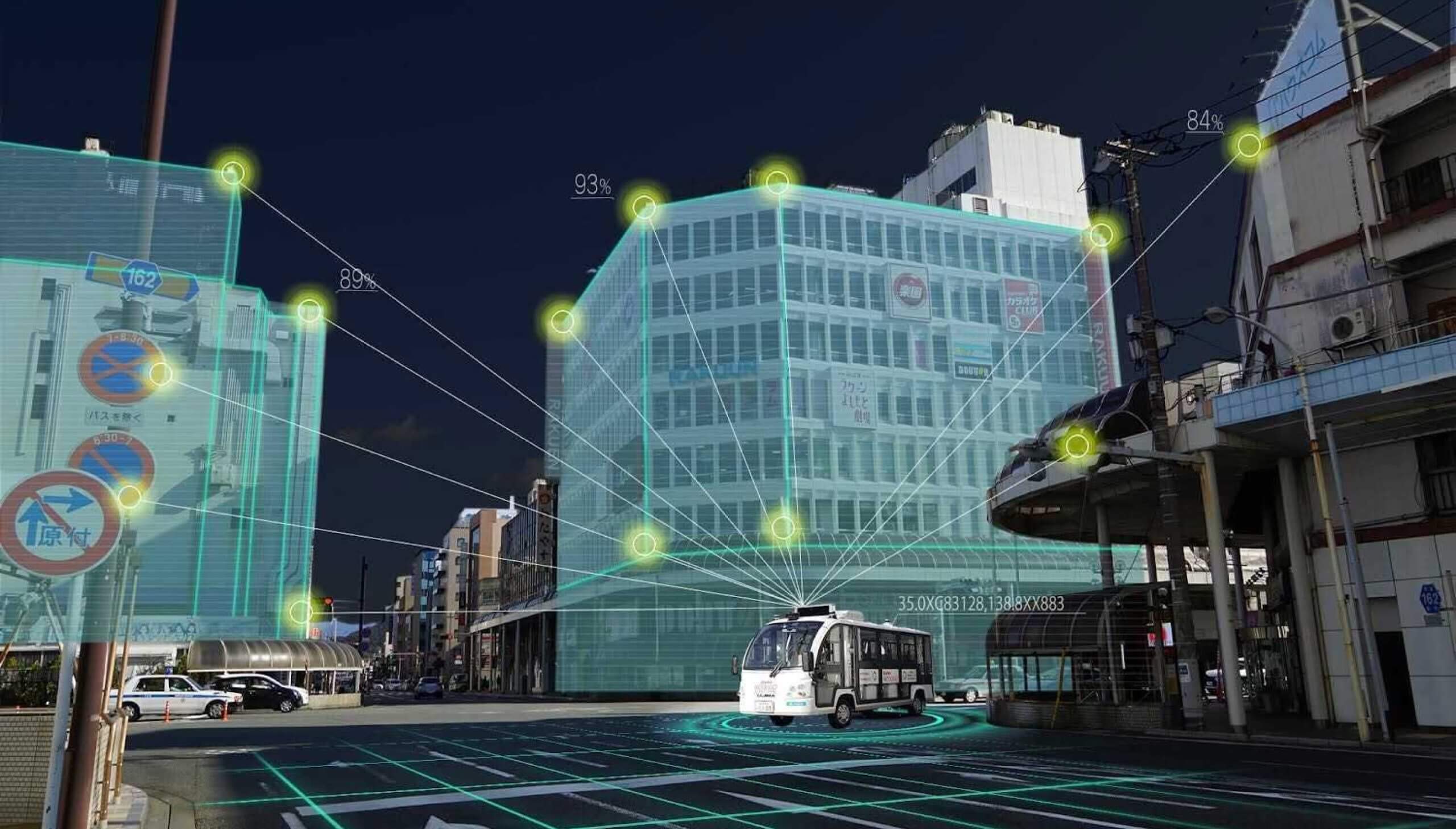

「まちづくりのDX(デジタルトランスフォーメーション)」をミッションに掲げるPLATEAU。リアルのデータをもとにデジタル空間を再現する「デジタルツイン」により、サイバー空間とフィジカル空間を融合させて高度なサービスを住民に提供し生活の向上を図り、人間中心の社会の実現を目指す。2020年のローンチ以来、「3D都市データの整備・オープンデータ化」、「3D都市モデルのユースケース開発」、「3D都市モデルの整備・活用ムーブメントの惹起」の3つの車輪を回し、まちづくりに新たな価値を創出する挑戦を進めている。

東京都と国、ともに牽引してきたデジタルツイン

齋藤

まず、東京都の「デジタルツイン実現プロジェクト」について詳しく教えて下さい。

宮坂

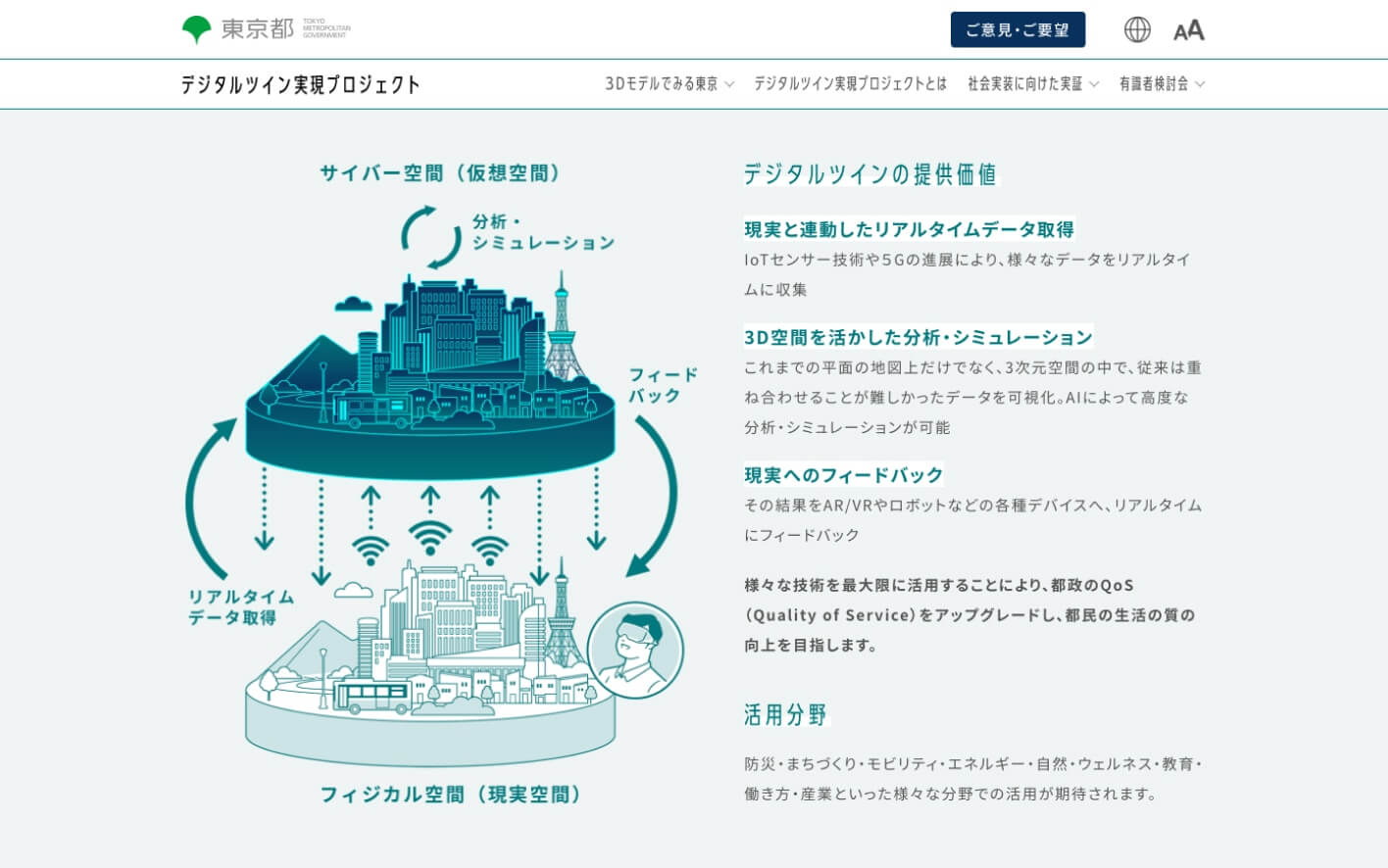

東京都が抱えるさまざまな課題、少子高齢化・人口減少、人流・物流の変化、気候変動の危機、首都直下型地震への備えなどを解決するために、デジタルツインを社会実装するプロジェクトです。

国は次の目指すべき社会として「Society 5.0」、サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立することを提唱しました。すると当然、データが付随して地図的なものが進化するためにGISのイノベーションは不可欠です。地図づくりは明治時代から行政が手掛けていますし、やらないといけないと思いました。

デジタルツイン実現プロジェクトの現状として、ビューアーもできてデータをどんどん載せられるようになってきたので、今後は運用拡大フェーズに持っていこうと考えています。データ更新はもちろん、付随データの拡大も課題です。そして2030年を目処に、デジタルツインができたと言える状況にしたい。構築フェーズ、運用して拡大していくフェーズ、2030年ぐらいにデジタルツインができるまでが、現在のロードマップです。

内山

PLATEAUプロジェクトとたまたま同時期に、東京都も検討を始められたんですよね。お互い勉強中で調査を進めている初期段階から、東京都の都市整備局やデジタルサービス局の皆さんと議論をしてきました。東京都と国が一緒の方向を向いて、お互いのナレッジを公開しながら日本の3Dを前進させるいい関係になれてよかったです。

他者との共有で価値が生まれる

斎藤

東京都では実証事業なども取り組み始められていますが、実際に走り始めてからの成果や運用上の課題などあれば教えて下さい。

宮坂

行政のシステムってそれぞれ独立していて、そのシステムを他の何かに繋ぐ発想そのものがこれまでほとんどなかったんです。要するに、他人様のシステムに貢献する視点が全くなかった。しかし、インターネットが広がった背景には、それぞれのシステムの利他的な性質があるわけです。例えばハイパーリンクを貼る行為そのものが「許諾も取らずに相手のために何かいいことをする」利他的なアクションだと思います。行政にその発想はなくて、自分たちの業務のためだけに作っていました。

それが今回、みんなが持っているデータを出そうという流れが見えてきた。例えば水まわりだけでも、河川の防災カメラ、建設局が持つ川の情報や港湾局が持つ港関係の情報、水道局や下水道局が持つ地下埋設物の情報など縦割りになっています。自分たちの持っているデータを他者のために提供して価値を出そうという動きが、始まったと感じます。いわゆるSoI(System of Insight)のレイヤーができて、PLATEAUや東京都のデジタルツインから見ると、いろんなシステムが細く繋がり始めたのが画期的です。

内山

今の話は我々の本質的な価値とも重なりますが、PLATEAUで開発しているいろんな分野のユースケースがなぜ実現しているかというと、CityGMLのデータ規格自体の拡張性が非常に高く、いろんな属性情報を格納することができるからです。

逆にそういったデータ構造のメリットを生かすために、いろんなセクションにアプローチして一緒にやりませんかと声をかけていますし、自治体も都市整備系の部局だけではソリューションは作れないので、まわりに声をかけて広がっています。PLATEAUをきっかけに、システム的な観点があまりない行政の人たちの意識が変わってきていることもあります。しかし、自治体の旗振りとなる部局がうまく機能せず、具体的な施策につながらないケースもあります。人材や意識マインドの持ち方はこれからの課題ですね。

斎藤

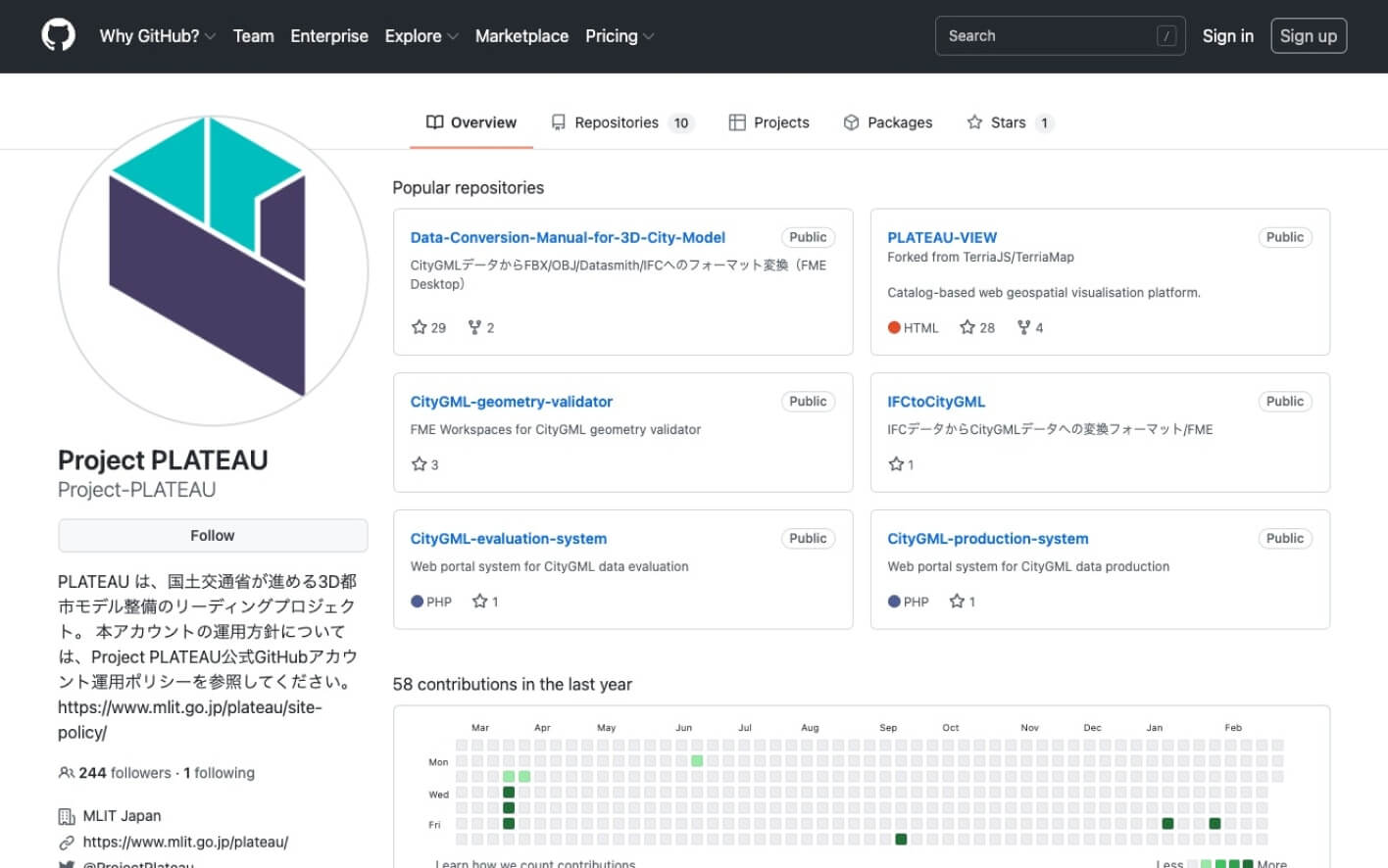

PLATEAUもデータやソフトウェアを公開していますし、非営利団体・Code for Japanが中心となってオープンソースで開発された東京都の「新型コロナウイルス感染症対策サイト」など、共創的な作り方の事例も出てきました。データを公開して、みんなで作って価値を高める。ひとついいものができたら、それを別の自治体にもどんどん共有していくのは、今後のデータの使い方のあるべき姿だと感じます。

宮坂

都のさまざまなメンバーが各局に粘り強く働きかけることで一つひとつが実現していく。こればかりはしつこくやり続けるしかないと思います。また、国も行政職員もパツパツで仕事しているので、オープンデータを出す業務そのものが負荷になる。その中で頑張って出したけど結局使われないとなると、消極的な仕事になってしまうこともある。だからこそ、アイデアソンやハッカソンをやることはすごくいいなと思っています。なぜかというと、自分たちが頑張って外に出したデータを、これだけ熱心に使おうとしてくれる人がいるのを自分の目で見る体験につながるからです。自分の出したデータが他人の喜びになる実体験は大事ですよね。

内山

宮坂さんは、経営者目線で現場を見ていますね。私もハッカソンの現場を見てきたことで、もっとデータを使いやすくしようとさらなる改善へのやる気に繋がった実感があります。

斎藤

オープンにしているデータは、行政の中で料理をしてサービスにするより、どんどん民間に活用してもらうことが今後のミッションですね。

宮坂

電力や水道、ガス管などが縦割りシステムになっていて、そのシステムには他人様のために貢献する発想がなかった。それをPLATEAUやデジタルツイン上ではみんな貢献しあうのが普通になるとみんなにとっていいと思うんです。そういった実証事業をやろうなんて話はしています。

見てもらうための工夫

斎藤

デジタルツインの可能性についての考えをお聞かせいただけますか。

宮坂

前職のヤフーでは地図の会社を買収したり、自分たちでカーナビを作ったりといろいろやっていましたが、地図が生み出している経済価値は説明できないくらい巨大で、説明が難しいなと感じます。

制作費用として10億円使えば大騒ぎになると思いますが、生み出せる価値からすると地図のインパクトは強烈なはずです。ただ、デジタルツイン自体に具体的にいいことがあるかと聞かれると、実は説明が難しい。しかし10年、20年後には普通になってくるし、これから生み出される経済価値も現在の地図のようになっていくと思うんです。

デジタルツインが大事だという後押しを社会から受けないとプロジェクトが止まってしまうので、まずは防災から。「この地図に投資することで、防災にこれだけ役立つ」は可視化しやすい。特に水害は最もわかりやすく、やらないといけないこと。およそ150年前から国土開発の土台として地図が作られてきましたが、これにとどまらず、地図には圧倒的な価値がある。

宮坂

東京都でも、まちづくりにまつわるパブリックコメントを集めていますが、コメント数が足りない。なぜかというと、募集の情報発信が紙で、なおかつ分厚すぎて、なかなか読まれないものばかりなんです。そうすると、知恵が集まらない。みんながたくさん意見をしないと本当は街をつくれないと思いますが、そのためにはつくる側から伝えないといけない。

内山

コストパフォーマンスの話にとても共感します。PLATEAUへの投資額に見合ったビジネスや税収を生み出したのかと言われると、現状は「まだ」です。ではなぜ実現しているかというと、政府の要所にイノベーションや先行投資、イニシャルコストを負担することの重要性を理解している人が居たおかげです。

また、東京都デジタルツイン実現プロジェクトのWebサイトや検討会の資料もイケてますよね。今までの行政のWebサイトとクオリティが違い、国も見習おうと参考にしていました。一般の方が見て面白そうだと感じないと、関心は集められないと思います。打ち出しをきちんと行い、いろんな人に見てもらって意見を聞くことで、内容も改善していく。そのためのデザインやUI/UXの重要性に東京都は気付いているんですね。

宮坂

ありがとうございます。しかしデジタルツインに限らず、都庁全体のサイトはまだまだ見られていないと感じます。届いていない情報って無価値じゃないですか。届けることにもっと貪欲にならないと自己満足で終わってしまう可能性がある。デザインもそのうちの一つだし、そんな長い文章読まないよってことも当然あると思う。あとはデジタルツインは比較的ビジュアルなので届きやすいこともあるかもしれません。

斎藤

「つくっても誰にも見られなかったら存在してないのと同じ」は、本当におっしゃる通りで、国土交通省と自治体、民間と連携しながらつくって、更に改善して届けていかないといけないですよね。東京都が民間企業や団体にこれから期待することは?

宮坂

月並みですけど、データをみんなで一緒に出していくことが一番かもしれません。もちろん民間からするとデータはビジネスの種なので、出せないよというのもわかりますが、この折り合いをどうつけるのかが今後の鍵だと思いますね。

内山

もうちょっとイノベーションに投資する判断が増えることを期待しています。スタートアップは新しい挑戦に膨大なリソースを投入したりもしますが、大きな会社の中にはPoC(Proof of Concept)によって何が生まれるのかのビジョンを描かずに、単なる受託事業としてこなしているようなことも。我々はデータや技術標準は用意できますが、それを使ったビジネスの出口戦略を描いてプロダクト化するのは民間の本分だと考えます。

宮坂

デジタルツインの用途として都市のビジュアル化や防災がわかりやすいですが、想像もつかなかった使い方をぜひ生み出したいなと思います。

海外のニュース記事でVRなどを使って他者になると、他者への共感性が増すという話を読んで、すごいなと感動しました。例えば僕が女性になってみるとか、子供になってみるとか、ハンディキャップのある人になってみるとか。今は自分をどうメタバースに持っていくかの議論が多いと思いますが、他者になれるのもすごく面白いなと感じます。

ハンディキャップのある人にとってはこの街って歩きづらいんだなとか、色覚の違う人には街の色って良くないんだとか、聴覚が過敏な人にとって街を歩くのってこんなにつらいんだとか。娘の自転車にGoProをつけて撮った映像を見たことがあるのですが、子供の目線で見る世界はとても新鮮でした。

デジタルツインの中で他者として生きられるようになると、マルチスピーシーズ(複数種)やロボットから見て都市ってどうなんだろうと、視点が変わるはずです。人間中心だけでなく、みんなにとっていいものって何かという議論はすごくワクワクするので、ぜひ日本中に広がるといいなと思っています。

みんながみんなのために

宮坂

少しずつ出せば出すほど、加速度的に良くなるのがデータだと思うんです。もし全てのWebサイトが検索ロボットお断りとなると、Webは使い物にならなくなる。Webではみんなが自分のサイトのクロールを受け入れているけれど、なぜ物理空間はクロールしちゃいけないんだろうと不思議に思います。Webサイトも自分で情報を整備した宝なのにクロールOKなわけです。そこは意外とマインドの変化もある気がしていて、元々Webサイトも20年ぐらい前まではトップページのみリンクOKという暗黙ルールがあったくらい、自分の情報が外に出る抵抗もあったと思いますが、情報が外に出ることによるメリットの大きさがわかってきた。ちょっと時間はかかると思いますが、自分たちの持っているデータを外に出した方が得だという認識へ、焦らずに持っていくのかなと思います。

斎藤

情報共有することで、実は相当な価値を生むということをデジタルツインの中で体現していくために、新しい自律的なエコシステムを作っていく必要があると感じます。

宮坂

そこは難しくて、ある意味でコモンズみたいな話に通じると思うんですよね。みんながみんなのためにちょっとずつ出そう、みたいな。Webの場合は出せば出すほど自社にトラフィックがくるだとか、プラグインを使うと開発費が下がるだとかメリットがあると思いますが、何かそれに通じるものがあるのかもしれません。

内山

「インターネットは利他性で発展する」というのはまさしくその通りですね。国土交通省も含めて、せっかく労力をかけてデータを作ったのになぜクローズドにしているのかというと、よく分からないデメリットを元に、やらない理由が先にきてしまっているから。だけどデータって複製できるという本質があるからこそ、いろんな人に使ってもらわないと可能性が広がらない。役所だけで使っていても活用に限界があります。デジタルネイティブ世代が社会のコアになってくれば変わるかもしれませんが、なんとなく「出したらもったいない」という意識があるのかもしれません。

斎藤

民間も行政も一緒に哲学を作っていかないと、オープンデータでだすことは後の社会の利益につながっていくというコモンズ的な考えが広がらないと、なかなか続いていかない。わからなくて怖くなると、出さなくなる。その状況を変えていかないとですね。

国と自治体の役割分担

内山

東京都は体制が分厚いんです。東京都のデジタルサービス局の人たちはしっかり勉強していて、一人ひとりのマインドが違います。東京都が戦略的にそういう人を集めて育てているんだなと、常日頃感じています。

宮坂

そう言ってもらえるとありがたいです。自分が思うに、企業も行政もある特定のイノベーターが自力で頑張って何かをやるのは、再現性がなくスケールしないので仕事にならない。だから最終的にはルールや制度にするって大事だと思うんです。理念があって、データを出したくなるような自分の内発的動機に紐づく体験があって、その上で制度を作る。この辺りが揃ってきて初めて、持続可能なものになるような気がします。どのようにルール化するかは、今から東京都でも頑張らないといけないところかなと。

斎藤

自治体の立場から、PLATEAUにこれから期待したいことを聞かせてください。

宮坂

法的な課題は細かくて一番大変だとは思いますが、この辺りの整理は引き続き重要かなと思います。あとは我々もPLATEAUに準拠してしっかりやってきたいと思いますが、他の自治体も追従できるようにどんどんリードしてもらいたい。数十年のスパンでやるんだ!と引き上げつつ、どんどんルール化・制度化を進めたらいいかなと思います。

内山

まさに国の役割はそこで、国がいつまでもデータを自分で作ってばらまいても意味がなく、いかに自治体が自走できるスキームにするかですよね。財政支援の導入は一歩前進ですが、あとはやはり制度です。

現状、測量法など地図の作り方のルールはあるものの、都市計画基本図やGISといった3D都市モデルのベースとなるデータを法的に位置づける制度は存在しません。その理由は確かではありませんが、自治体単位で国のベースマップを作るという世界的にも珍しいスタイルの影響かもしれません。明確な位置づけがないから、例えば20年前の白地図をいまだに使ってる例もあります。東京都のようにデジタル化、データ化が進みきちんと更新できている自治体と、20年前の地図を紙で使ってる自治体の差が開きつつあります。全体をどう底上げしていくかは国の仕事だと思います。

斎藤

都市計画基本図を作るお金の捻出も厳しい小さい自治体もあります。そういったところとも連携していけるといいですよね。防災の部分は急務でもありますし、PLATEAUができる分かりやすいソリューションのひとつでもあって、新しい制度をつくっていくこともできると思うんです。内山さんから、東京都との連携で期待したいことはありますか。

内山

常に意見交換はしていますが、デジタルツインについては、東京都はある意味国より進んでるところも多々ありますし、うまく役割分担したい。リソースも人員も限られているなかで、やらなきゃいけないことはまだ山ほど残っている。例えば地下空間のデータモデル化など、東京都が先行している部分と、我々が先行している道路部分など、ナレッジをうまく互いに補い合って日本全体のデジタルツインを前に進める。そのためにもフラットな関係で連携していければ。

斎藤

東京は地上だけでなく、地下も非常に発達しています。水道局と下水道局の協力が不可欠ですが、直でアプローチできるのは自治体の強みですね。とはいえ、自治体規模でDXを担える人材不足の課題もあります。民間からの出向や勉強会なども必要そうです。

宮坂

特にこういう黎明期の技術は、やらない理由もいくらでも言えてしまいます。デジタルツインや3Dマップなどに取り組む現場には、ある意味でちょっと変わった人しかいない。その中で横のつながりはとても重要で、それこそがコミュニティだと思う。やりたい人が集まってディスカッションする場は本当に大事で、自分の限界を越えようと頑張れます。

内山

3DGIS界隈はだいたいみんな知り合いでSNSで繋がっていて、気軽にコミュニケーションを取り合える状態です。ただ、それだけでは裾野は広がっていきません。現在イノベーターしか持っていない知識を広げていくときに、勉強会も大事なんですよね。東京都の担当者も僕も、1からこの領域を勉強していますが、1年ぐらい経つと割と詳しくなりますし、できることも増えるので無理なことではないはずです。しかし、役所のポストは数年単位で変わるのが主流で、デジタルは苦手な人も多く、なかなか人材が育たない。中央省庁は人材の流動性をもっと高めて、デジタル領域に関しては民間のIT企業からももっと来てもらったらいいのではと思ってます。

斎藤

行政の仕事が実際どのように回っているのかも、働くための入り口も見えづらく、飛び込みづらいのかなとは思いますが、一緒にできることも想像以上に多いはずです。PLATEAUでもぜひ、仲間を増やすための情報発信をしていきたいですね。