お互いのことを知って、それぞれすべきことをする。難度の高い行政サービスをデザインするには。

Project “PLATEAU”のディレクションを手掛けるパノラマティクスの齋藤 精一氏をホストに、デザイン・イノベーション・ファームTakramの代表/デザインエンジニアの田川 欣哉氏と、PLATEAUを推進している国土交通省 都市局 都市政策課の内山 裕弥氏が集い、PLATEAUがもたらす価値について語った。話の中でキーワードに上がってきたのは「標準化・定義付け」、「共通言語としてのビジョン」、「行政サービスのデザイン」。行政と民間が、お互いにしかできないことを持ち寄り手を取り合って、最大の力を発揮して難題である公共のデザインに取り組むために何が必要なのかを探る。

- 写真:

- 森 裕一朗

- 文・編集:

- 八木 あゆみ

- 齋藤 精一

- 株式会社ライゾマティクス 代表取締役社長 パノラマティクス(旧:ライゾマティクス・アーキテクチャー) 主宰

- 田川 欣哉

- デザイン・イノベーション・ファーム Takram代表

- 内山 裕弥

- 国土交通省 都市局 都市政策課 課長補佐

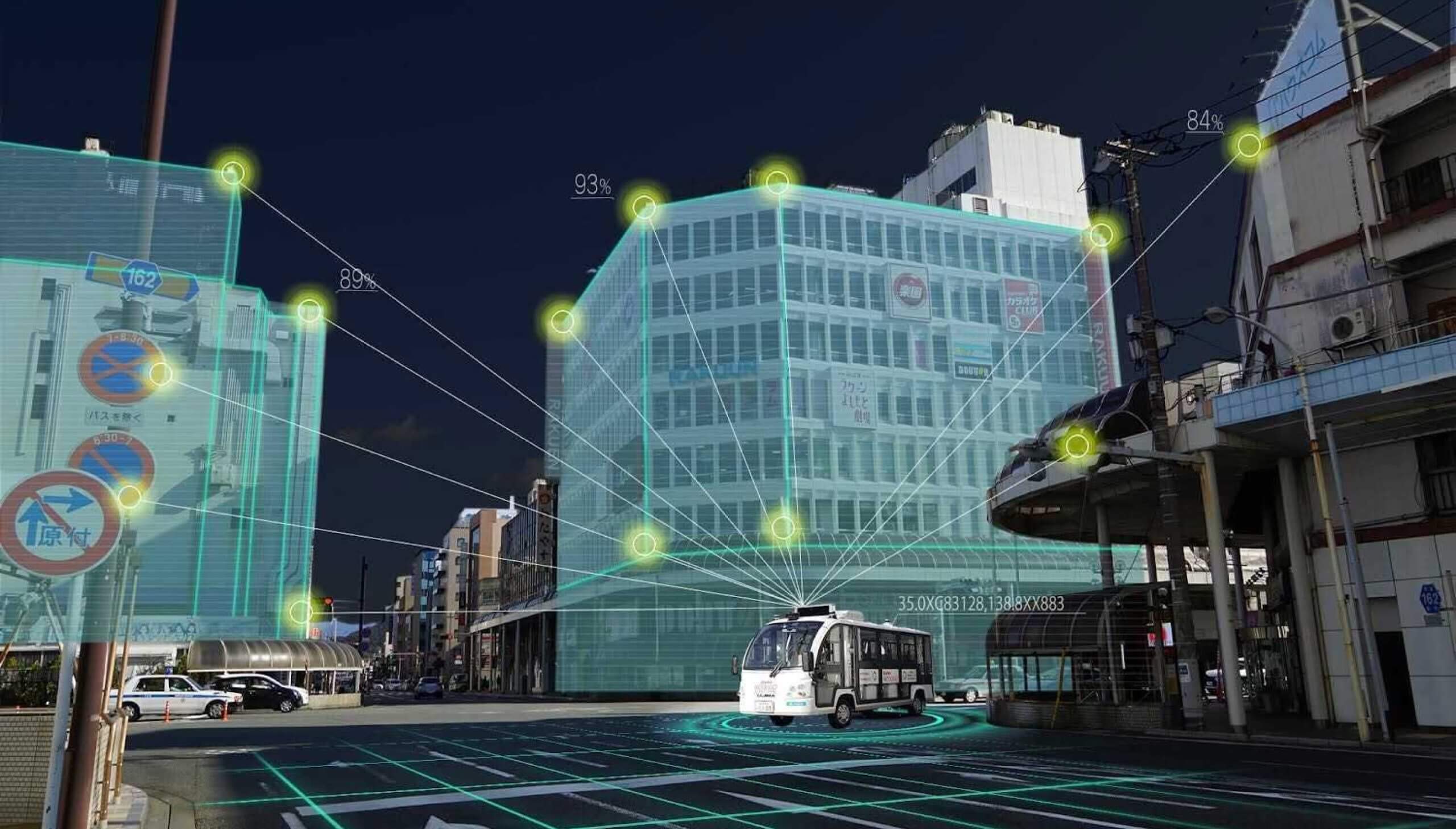

「まちづくりのDX(デジタルトランスフォーメーション)」をミッションに掲げるPLATEAU。リアルのデータをもとにデジタル空間を再現する「デジタルツイン」により、サイバー空間とフィジカル空間を融合させて高度なサービスを住民に提供し生活の向上を図り、人間中心の社会の実現を目指す。2020年のローンチ以来、「3D都市データの整備・オープンデータ化」、「3D都市モデルのユースケース開発」、「3D都市モデルの整備・活用ムーブメントの惹起」の3つの車輪を回し、まちづくりに新たな価値を創出する挑戦を進めている。

データの比較区分を考える

齋藤

PLATEAUがローンチして1年になりますが、登場したときどう感じましたか?

田川

TakramではLEDIXやTOKYO URBAN STUDIESなど、これまでにもデータの可視化をいくつか手掛けてきましたが、元にできるデータが少ないとは感じていたんです。それもあって、ローンチした日に早速Takram社内のSlackで盛り上がって、すぐに触り始めました。また、とてもキレイに作られているのもすごいな、と思いました。オープンデータ化されているので、TakramでもPLATEAUをベースに利用したプロジェクトが実は進んでいます。

齋藤

1995年の阪神・淡路大震災を転機に、日本における本格的なGIS推進政策が進みましたが、フォーマットやデータの使い道に対する議論はつきませんでした。PLATEAUももっと民間に使ってもらって、さまざまな使い方を見つけていかないといけないですね。そのためにも、民間と行政の役割分担についても考えていきたいと思っています。

田川

民間が国に期待することって、標準化だと思うんです。データが標準化されていないがゆえに、ベンダーロックやプロジェクトごとの中での最適化にとどまってしまっています。基本的にはそこをしっかり決めて、使ってくれる人をいかに増やしていくかの設計ですよね。

データとAPI結合している基盤を標準化で決めて、そのモデルになるサンプル値を作り、お手本を示しながらデータを入れてもらうまでは、国がある程度リーダーシップが取れるところ。いくつかのユースケースは最初に作っておかないと、どんな風に役に立つかがわからないですから。

ビッグデータのジレンマって鶏たまご的なところがあって、データがないとキラーサービスができないけれど、キラーサービスがないとデータを整えるための予算が投下されない。最初の種火を起こすには、両方やるしかないと思うんです。制度やオペレーションがわかっていてデータも使える人と、データは分からないけど制度やオペレーションに詳しくて市民と繋がっている人が一緒に動かないと、本当に役に立つものができない。サービスとコミュニティの解像度をあげて、会話できる人を少しずつ集めていくしかありません。

齋藤

PLATEAUの中には地図に付随してさまざまな情報が入っています。それは、データの管理元が多岐にわたるとも言えますが、そこが横で連携するためにどういうことをやればいいと考えますか?

田川

横の連携は、2022年度中にやらないといけないくらいのスピード感が必要だと感じています。デジタル庁が立ち上がって、その中でも基盤の仕様を考えられているキーパーソンが何人かいらっしゃると思いますが、データ単体ではあまり意味がない。データには時間方向の比較、空間方向の比較、分野の比較という3つの比較があると思うのですが、時間と空間の比較をやり切るだけでも相当のことです。例えば経済系のデータでも、省庁ごとに持っているデータの地域区分がずれている。時間と空間の区分は、いわゆるデータがなかった時代にできているんです。当時、役所が見られる範囲で区切ったのでしょうが、現代においてデータドリブンでやろうとしたときに、政策決定や民間が使えるデータの時間区分は週次データだと思うんです。

国の主な時間区分は月次か年次ですよね。それが、3ヶ月遅れで出てくる。しかし、新型コロナウイルスの対策など、月次では全く間に合いません。本当は日次データが欲しいけど、日次のビッグデータはほとんどない。だから、まずは政府でデータの時間区分の標準をどう決めるかの議論が最初にあった方がいいなと思っています。そして、今は月次や年次になっているデータが、週次で集計されるようになると良いなと思っています。

範囲に関しては、市区町村の区域でビッグデータ化すると、サンプル数が少なすぎてほとんど分析にならないので、「二次医療圏」という県よりも小さく、市区町村よりも大きい地域的単位くらいだと、週次でもデータ的な分析が利く母数になる気がしています。そのデータ自体のちょうど良い区域区分が市区町村の線じゃなかったときにどうするかが決まっていると、民間もそれに合わせてデータを取っていける。この先10年ぐらいで目指したいのは、クレンジングレス。自治体側で期間や地域の修正などのクレンジングを行うのは作業コストがかかってくる。そこを国が主導してある程度バチッと決めきるのは大仕事ではありますが、日本が江戸時代の後いろいろやったのと近い話だと思うんです。

内山

まさにその現場でデータいじってるからこその発想ですね。データを提供するだけと思っていると、そういう発想に絶対ならないですし、使う側の目線から今までの枠組みを一度壊すということが必要だと思います。

田川

理想はその標準が決まっていて、こだわってる人は別に自分たちでやってくれていいんだけど、その標準でデータを蓄積すれば、当然その成果が公開されているAPIから取ってこられるようになるので、効果はあると思いますよ。そこも仕掛け方なんじゃないかと。

データを見る習慣が未来を見通す力になる

齋藤

データに関して行政もいろいろ動き始めましたが、日本の行政におけるデータの価値観に関する課題と、これから期待したいことは?

田川

毎日体重計に乗っている人って、これを食べるとこれぐらい増えるって予想がつくようになってくるじゃないですか。それと一緒で、可視化されたデータをずっと見続けていると、動きが見えてくるようになります。行政においては、ステークホルダーも多いしコンセンサスをどうやって作っていくのかに労力がかかりますが、みんなが普段からデータを気軽に見ているのが普通だとすれば、何かを決定する際の前提が変わってきます。

アクションに対してどういう形で結果が表れるかを、シンプルに考えすぎだと感じます。結果にはいろんな要因が影響していて、インプットとアクションと結果は複雑に絡み合っている。しかし日常的にいろんなものを見ていると、おおまかな幅での予測は見えてくるようになる。それだけでも超進歩なわけです。

内山

例えばウェブGISにいろんな統計を重ねて可視化しようとすると、結局そのデータを引っ張ってくるAPIなりに設計が必要じゃないですか。そこができない、と諦めてしまいがちですが、コストやアプローチのしやすさは行政の中でのケイパビリティだと思います。どう高めていくかが最大の課題ですね。

田川

レスポンスの許容速度が、昔と今では全然違うじゃないですか。例えば現時点でも、エネルギー問題の予兆を掴んで他国に先駆けてアクションを取れるかどうかは3ヶ月遅れの月次のスピード感ではなくなっている。その中で、リアルタイムデータをみんなで見る習慣ができれば強いですよね。また、リアルタイムデータはPDCAの世界でもありますが、例えば病院の配置など、間違えてはいけない決定にも有効です。基盤が整っていたら、病床数の振り分けも含めて大規模病院をどこに置くかも、将来的にコンパクトシティになることなども加味して計算できるわけです。救急搬送ルートや65歳以上の人口の分布、津波警戒地域など土地のハザード要素を鑑みて、病院をここに置いて、ここに道路を通そうといった計画が、現在は統合的には考えられてない。

以前、国立社会保障・人口問題研究所が持っている2050年の人口の予測値に、イエローページの中に入っている大分類から小までのお蕎麦屋とか床屋なども分かる産業分類、戸籍データと携帯電話の移動体情報などをマッシュアップして計算するプロジェクトを手掛けました。例えばピザ屋は人口何人あたり1件存在する可能性が高いみたいなことが、全産業総当たりで計算できるんです。逆に、この区域には足りていないから店を作った方がいいみたいな話もできる。サービスニーズマップと呼ばれているものですが、まるで神の地図みたいでしょう? 例えばどこに病院を作るべきか分からないとき、このようなデータを駆使すると、ある程度言い当てられる。今まで経験則だったり、政治だったり、いろんな事情で決まってきた意思決定を変えられる可能性があります。

内山

サステナブルなまちづくりという理念がまさにその通りですね。特に我々の最近の政策はコンパクトシティなど機能誘導などがメインになってきていますが、人口が減少していく中で、病院や商業施設をどこに配置すると都市が持続可能になるのか、その判断基準が重要になります。データで計算できる世界だよねって考え方ももちろん昔からありますが、実践できるフィールドもシステムもデータも不足してるので、ベストプラクティスを生み出せていない。

田川

サービスニーズマップは、プロトタイプでまず一度つくってみたものの、まだ本開発に至ってません。しかし、リベンジの話もしているので楽しみにしていて下さい。

データを提供したくなる仕組み

齋藤

データの提供・共有についても、インセンティブやどのようにして共有するかなど課題があります。その線引ないし、お互いがうまく使い合うためにどうすべきだと思いますか?

田川

それは永遠の課題ですね。データは虎の子と思ってる人たちこそ出しにくいところがあるので、どうコンセンサスを作っていけるのかだと思いますが、可能性はふたつかなと。ひとつはある程度民間主導でデータを出した分だけリターンがあるような、トークン的な仕組み。あるデータを出すと周りのデータも使えるといった互助的なやり方もあるかもしれないし、そのデータを他社が使うときに、データを引き出す際にチャージをして、リターンを提供側で共有するなど、経済合理性の中でビジネス的にちゃんとやる形です。世界の中ですごく成功してるという事例はない気がするのでチャレンジな領域だとも思いますが。

もうひとつは、公共性の高いプロジェクトにしていくこと。例えば防災など、企業としても自分たちだけで持っていてもこれでお金を儲けたいわけではないし……みたいなレベル感のデータってありますよね。国としては、個人情報はマスキングされていて100人や1000人単位で、まとまっているデータの方が使いやすいみたいな話もあるはずです。だから上手く匿名化されている情報で、企業からしてもそれほどコストなく作れるパッケージのデータを国に提供すると、非営利かもしれないけど、企業の格付けや評判など、何かがあがる形にする。みんな、データを出したくないと強く思っているというより、リスクやコストに対する防衛面が大きいと思います。データを出しやすい仕組みとリターンを整備すれば、出してもいいかという企業も出てくると思います。地味な作業ではありますが、真剣にやっている人もまだいない。こういう形ができるといいですよね。

内山

海外ではBID(Business Improvement District)という、まちづくりの活動費を小売店や地権者など地域のみんなでお金を出し合う制度が活発に利用されています。集めたお金で街の掃除から何から、みんなの利益になる活動が行われている。特にイギリスのマンチェスターでは、このBIDをデータの分野でも活用していて、店舗のトランザクションデータやマーケティングデータをみんなで持ち寄って、BID参加費を払った人だけがそのデータを使ってマーケティングができる、という仕組みになっている。データの地域循環がうまくいってるらしく、我々もやりたいと考えています。

日本の都市再生特別措置法では、法律でまちづくりの担い手として都市再生推進法人を市町村が指定して、その人たちがいろんなエリアの地権者やテナントをまとめて協議会をつくり、その中でエリアマネジメントをやる制度設計になっています。しかしその法人には、特別な権限があるわけでもないので、その人たちがデータをエリアから収集して流通させる役割を担うことができるのかは謎のままなので、どうアプローチするのかを考え中です。

齋藤

BIDは大阪で試験導入していますが、もっとさまざまな街でやっていきたいですね。ここから人材の話をしたいんですけど、行政にいるべき人材と民間にいるべき人材がいて、その人達がタスクフォースチームでありながらも長い目で幅広くプロジェクトに取り組めることが大事だと思います。率直に、こんな人材がいてほしいと思うのはどんな方ですか。

田川

民間から兼業で入る人もいると思うものの、行政にしかできない制度設計やオペレーションは、民間の人や兼業で関わる人には絶対に分かりません。ここを知り尽くしていて、かつテクノロジーについても専門家と会話ができて勘所をつかめるレベルの人は今の100倍ぐらい必要だと思うんです。そこが今不足しているので、公共事業でも仕様書の段階で間違ったり、抽象度が高すぎて要求条件を設定できなかったりします。でも、意思を持って着々と育てれば育つ人材だとも思っています。デジタルリテラシーのある行政の方々が、アジャイルの開発プログラムに入り、どうすれば橋渡し役になれるのかを身をもって学べば、3年ぐらいでできるようになると思います。そういう人材に名前を付けて、各省庁内のうち何%はそういう人を育てる、というミッションとして取りかかれば、10年ほどで相当増えると思います。

民間側からすると、基本的には行政のオペレーションや法制度の設計などを全部理解する必要はないけど、言っていることの気持ちや背景はまあまあ分かる。そこに、UIやサービス設計のプロがいると、橋渡しができる気がするんです。デジタル庁は苦肉の策で兼業や副業での関わり方も作ったと思いますが、ディテールが分かる人を全省庁で育てていく必要がありますよね。全ての営みがテックベースになっていくので。

さまざまな役割の人たちが同じ目標に向かうためには、ビジョンが必要ですよね。具体的な解像度のビジョンを作り、それに照らし合わせて仕様をつくる。そのビジョンは個別事業のガイドラインのようになっているべきです。

内山

大きな意味でのビジョンもたくさんあって、オープンデータ原則やオープン・バイ・デフォルト原則など、結構昔から言われているのに、全然浸透してないんですよ。それに照らし合わせて、自分の仕事がどうなのかを考える人がいない。自分に関係ないことだと思ってしまっているんです。

田川

抽象的なビジョンよりは、具体的なビジョンであるべきです。とはいえ手前の段階で具体的過ぎるとオペレーション寄りになってしまうので、解像度が高いビジョンが必要なんでしょうね。

齋藤

具体的なレベルまで落とし込むために何が必要で、何のためにやるのかが全体的に設計できていない。だからその辺りも含めて変えていかなきゃいけませんね。

内山

役所の仕事のメインを担う若い世代が忙しすぎて、勉強する時間がないという問題もあります。制度やプロジェクトを企画する側が目の前のことでいっぱいいっぱいになっている。PLATEAUでは来年度から人材育成プログラムもつくろうと思っているんですが、もっと根本的な問題もあるのかもしれません。

歩み寄って橋を掛ける

齋藤

デザインの概念自体が変わってきて、この時代にますます大事だと感じています。Takramはデータの可視化に取り組む際に、デザインにもとてもこだわられている印象ですが、その背景についてもお伺いしたいです。

田川

自分の中では、ふたつの要素が揃っているときに「◯◯デザイン」と言おうと思っているのですが、そのひとつめは、デザイン対象にヒューマンファクターが入っていること。そして二つ目は、統合的思考であること。「政策デザイン」では人の感情や利害が絡んでくるので、行政はデザインという言葉がしっくりくるはずです。

例えば何か行政サービスを作るにしても、結局使う市民ありきで、サービスデザインの考え方が芽生えてくるし、その「感じ」を捉えられる人たちは、公の仕事はデザイン対象だと思えるはず。僕もそうだし、Takramの中で政府の仕事を担当しているメンバーはそう見ている感じはあります。政府と民間の仕事の大きな違いは、民間の仕事は明快にビジネスミッションがあるけれど、公共サービスの場合は超ロングテールなこと。民間はマーケットの中から自分たちのセグメントをスライスして持ってこれて、他は捨てられるんですよね。でも公共ではそれができない。外部性みたいに預けることができないので、ターゲットユーザーを設定できずまるっと面倒を見る必要があり、デザインも圧倒的に難度が高いんですよ。

行政サービスや法律も、基本的にはユーザビリティが低いので、結局それを市民とか国民の皆さんにお届けするところは弁護士や会計士、市役所の気の利く窓口サービスの方々が人力で補完してきました。でもデジタルになると、手取り足取りやってくれていた人たちの人力のおもてなしには頼れないというパラダイムシフトを理解しておかないと、昔のやり方でデジタルサービスを設計してしまう。

データが読める行政の人を増やさなければいけない話とかなり似たコンテクストで、デジタル化する世界の中でデザインリテラシーのある行政官が相当増えないといけません。でも、データリテラシーやデザインリテラシーは教育できると思います。スキルでやれるようになる必要はなくて、専門家とちゃんとコラボレーションができればいいので、1年くらいで学べるはずで、かなり必要だと感じます。デザインコミュニティも行政の方へ向かいつつ、行政もデザインの方法論などを学んで、お互い歩み寄って吊り橋を繋げられたら。解決できる課題の量と質は変わってくるのかなと思います。

内山

法的な制度には膨大で難解な手続きが付き物ですよね。制度を考えるときに、膨大な申請手続きの届け出があるんです。僕もいくつか制度を作ったことがありますが、ユーザビリティではなく、慣習的な正確さや確実性が重視される。そういう特殊な世界観の中で制度は立案されています。確かに、インターネットやウェブが一般化してくると、制度のユーザである国民ひとり一人が直接、制度にアプローチ可能になる。そうすると、何のためにあるのかよくわからない制度立案上の慣習ではなく、まさにユーザが使いやすいか、わかりやすいかというデザイン的な部分をしっかり考える必要が出てくるのかも。DXというのはそういう地道なところから考えないといけないですね。

田川

いずれにしても日本はトランジションが必要で、業界などいろんなレイヤーをまたいで起こる摩擦係数をいかに下げるのかがとても大事だと思います。政府が決めている規則のユーザビリティが異様に低いので、法律や規定の複雑さに対峙しようと思うと、それに慣れた専門家のみになってしまう。そうすると価格や技術での競争原理も発生しません。

イノベーションの起こり方は異種交配と辺境のふたつしかありません。辺境は土地の形から見ると端だけど、来る側からすると知らない土地の入り口。規則の中に暗黙的に含まれている障壁が日本の社会全体としてのイノベーションの流速を下げていますが、そこに入ることを決断できるかどうか。

内山

これまでのやり方を変える勇気や、それを変えたくない人たちに説明する労力など、地味な話ですが大切なこと。ちゃんとやる気を持ってもらえるとマインドやビジョンが本当に大事になってきます。

田川

どのようにして世代交代を早くしていくか、応援してくれる人たちとどう繋がるのかですね。PLATEAUのように形になったものをどんどん増やして、「誰が見てもこっちの方がイケてる」ことを、ある程度のパワープレーも含めてやっていきたいですよね。

Takramの中でよく「フワッとカチッと」と言っているのですが、〇〇構想みたいな話ってずっとフワフワしていて、積もっていかないんです。ビジョンがないと作っても作ってもスクラップアンドビルドが繰り返されるだけになってしまう。貯めて、資産にしていかないと。いいプロジェクトってやればやるほどうまくいくし、楽になるんですよね。ブランコみたいに、すいすい漕げているときは少ないパワーでずっと漕ぎ続けられる。

イノベーションを牽引していく人たちの典型的な類型があって、世の中の人たちのニーズや意識の筋とテクノロジーの数字が読めるんです。10年後に到達したい地点への道中に地雷があるのが分かっていたら、避けて行けばいい。これは民間でも行政でも限らずなので、制度設計の良筋・悪筋とテクノロジーの進む方向が分かる人が、リーダーシップを取ることを期待します。