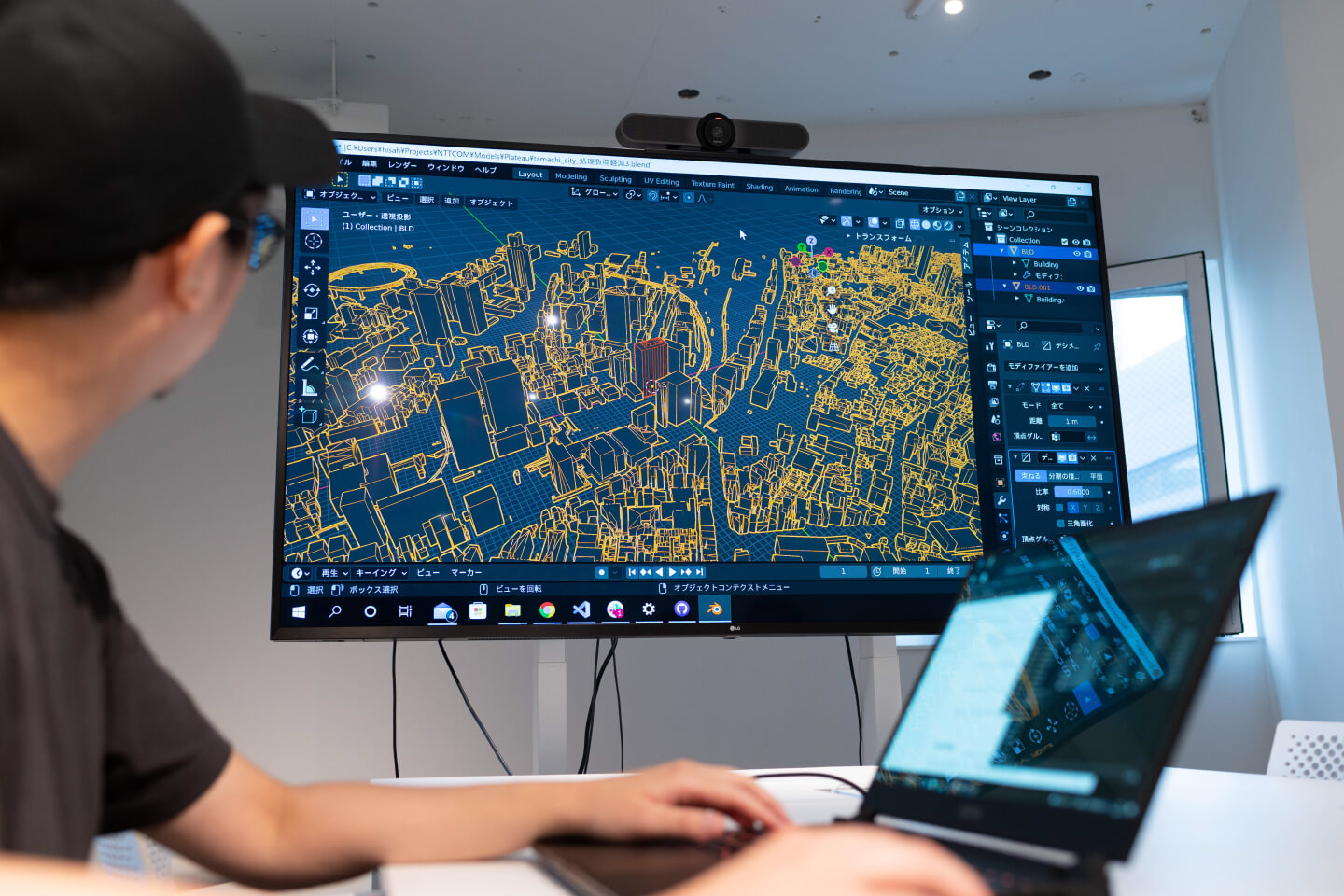

スマートシティやSDGsをわかりやすく。3D都市モデルでのビジュアライズ表現 ~クリエイターの開発事例~【前編】

複雑なデータをわかりやすく、ときには映像や音声なども含めスタイリッシュに表現するデータビジュアライゼーション。そんな作品を多数制作しているのが、テクニカルディレクター集団BASSDRUMに所属する林 久純氏だ。BASSDRUMでは、街やビルの3DモデルにPLATEAUのデータを多数活用している。NTTコミュニケーションズ株式会社が取り組む事業共創プログラムの「OPEN HUB」、そして、一般社団法人大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会が取り組むSDGs実績を可視化する「Area Management City INDEX(以下、AMCI)」のPLATEAUのデータを活用した二つの案件に携わった林氏に、その開発工程などを聞いた。

(前編 / 全3編)

- 写真:

- 森 裕一朗

- 文・編集:

- 大澤 文孝

- 編集:

- 北島 幹雄 (ASCII STARTUP)

- 林 久純

- HYS INC., BASSDRUM Designer, Programmer, Tech director

上空から街を映すシーンでPLATEAUを採用

――OPEN HUBにおける取り組みを教えてください。

林

OPEN HUBは、さまざまな企業の人々が一緒に協力して、新しいものをつくる、NTTコミュニケーションズの取り組みです。その1つに事業を共創していく人たちが一緒に活動する場所として、2022年、大手町のビルの一角にOPEN HUB Parkという施設が作られました。ここではデジタル・エクスペリエンス施策として、来た人のテンションを上げるような体験ができます。たとえば入場システムなら、入口で「○○さん」と事前エントリーした名前でビジュアライズされ、自分だけのロゴが生成される仕組みがあります。

林

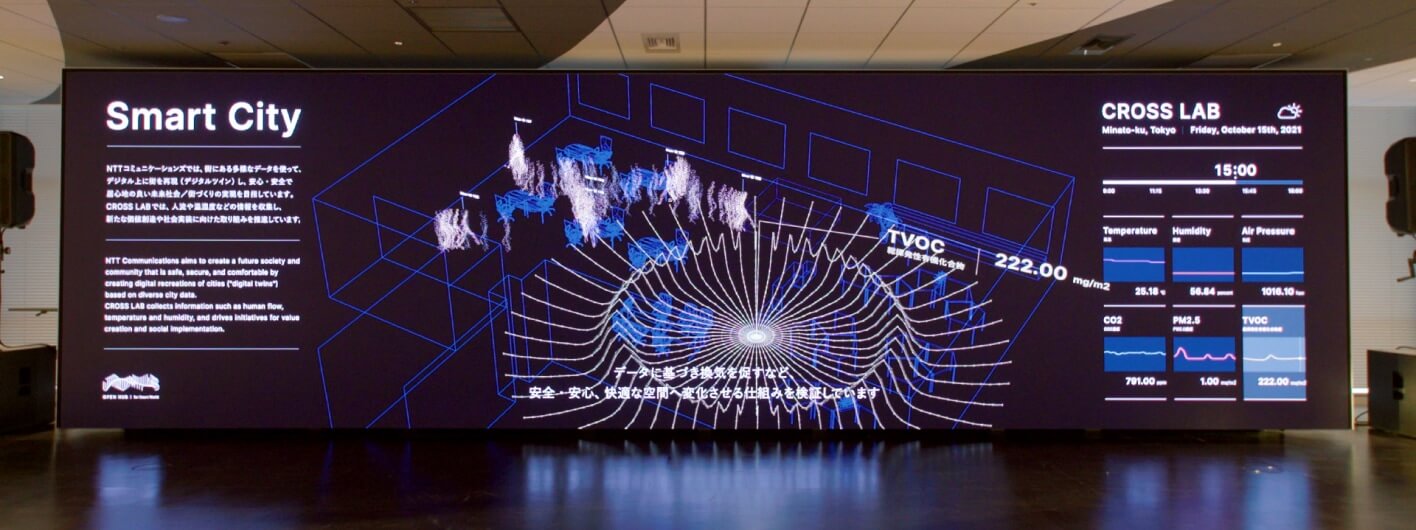

OPEN HUB Parkには、大画面のLEDディスプレイ「OPEN HUB Visualizer」が設置されていて、常時、屋外のサイネージのようにコンテンツが流れています。ここには3つのコンテンツが流れていて、僕が作ったのは、そのひとつである「Smart City」です。

――Smart Cityでは、何をビジュアライズしているのでしょうか?

林

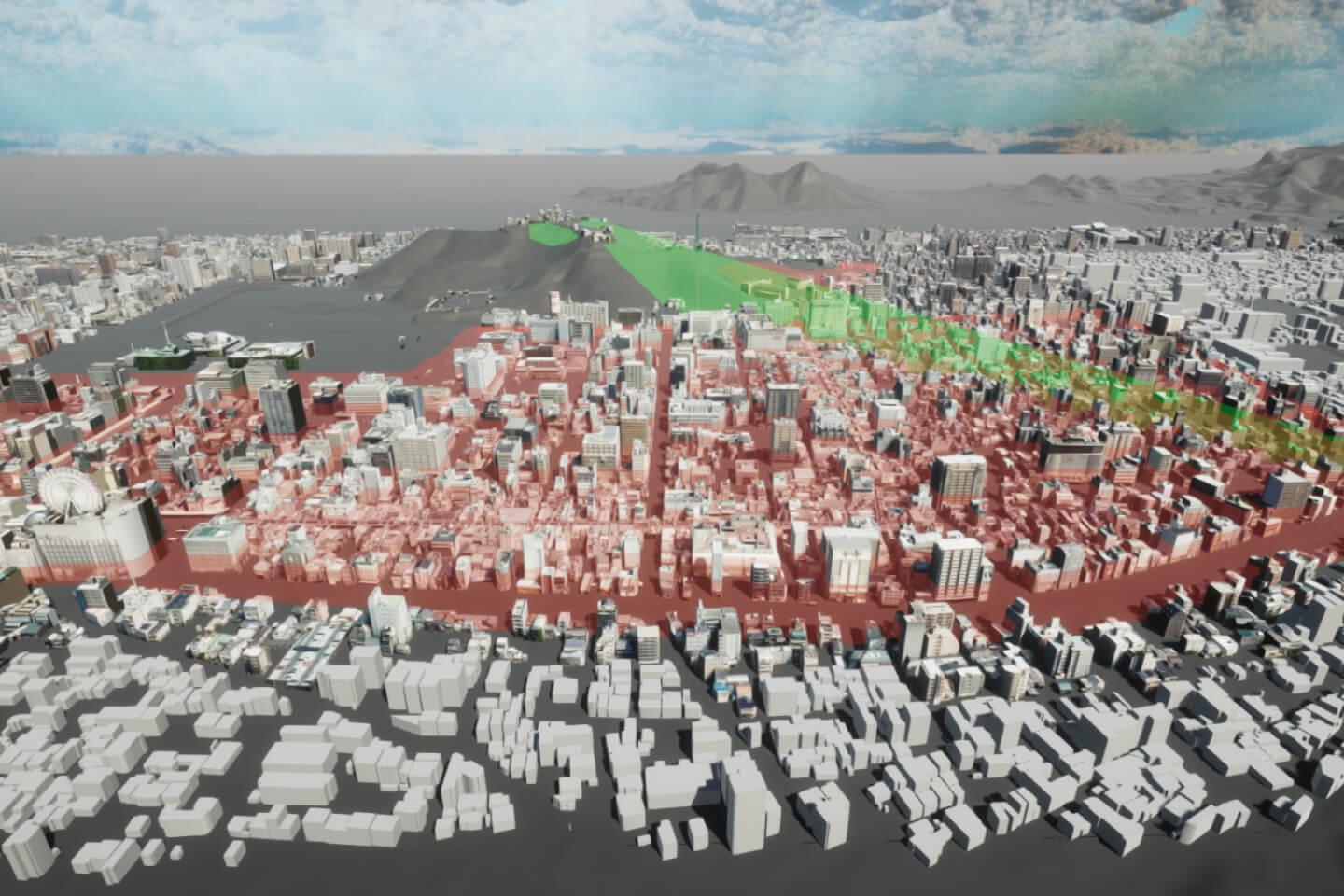

田町にあるNTTコミュニケーションズのCROSS LABというスマートシティ開発の共創施設における各種計測データを表現しています。CROSS LABは、スマートシティの街づくりに向けてさまざまなパートナーと知見や技術を掛け合わせ、オープンかつアジャイルな開発と共創ができる場です。この場所の温度や湿度、照度、気圧、CO2濃度、それからPM2.5や天気、加えて、ビーコンによる施設内の人流データをビジュアライズしています。

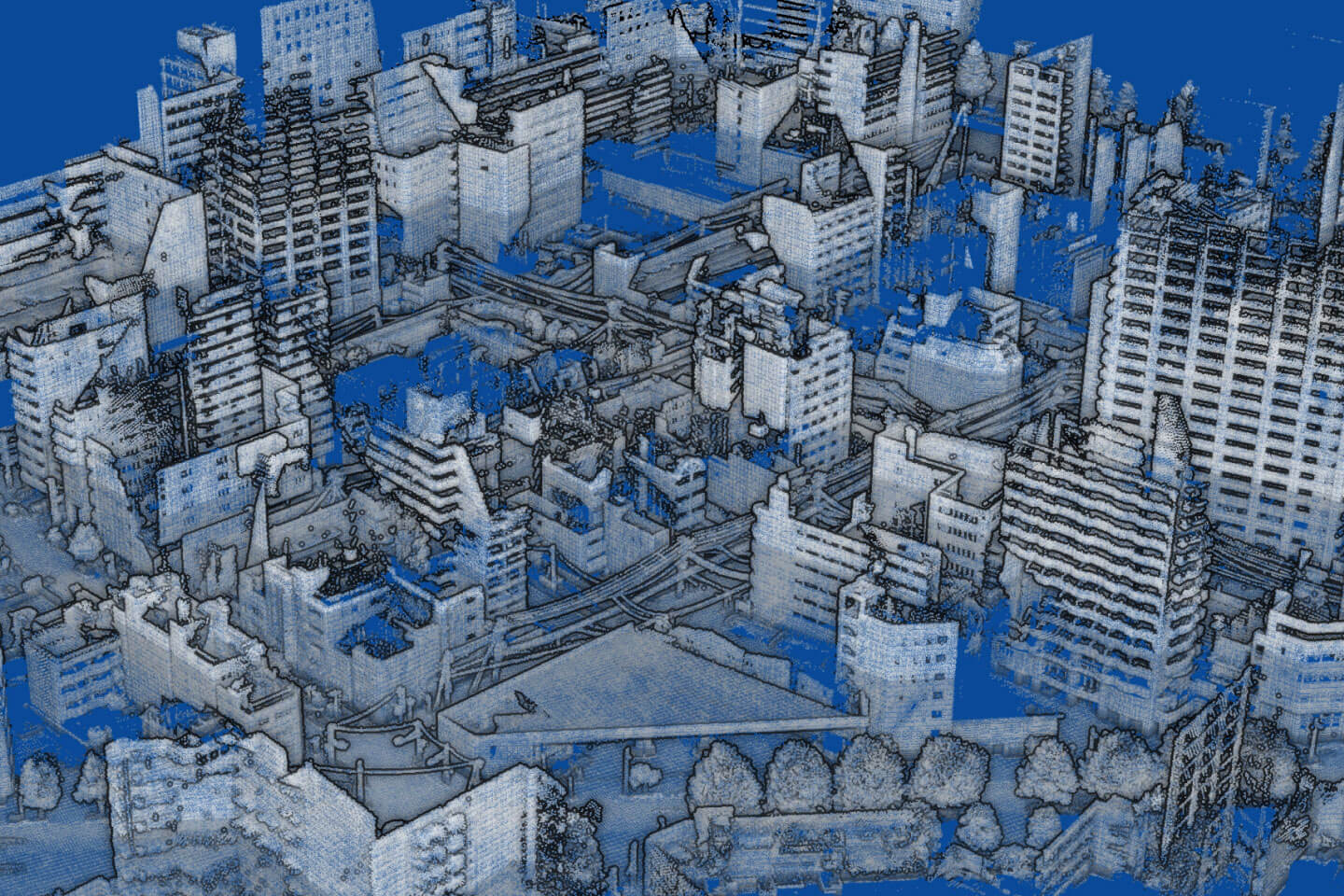

データを活用してそれを有効に使うことができると、街が豊かに過ごしやすくなっていく。その様子を表すため、ビジュアライズでは、冒頭と最後の対比として、俯瞰した街の様子を採り入れています。最初のカットで街の引きのシーンから入り、CROSS LABへとカメラがズームアップしていく見せ方をしているのですが、その部分でPLATEAUの3D都市モデルを利用しています。ビジュアライズには、TouchDesignerを使っています。

カナダのDerivative社が開発したビジュアルプログラミングツール。画面上で、ノードと呼ばれるブロックをつなぎ合わせて、少しのコードを書くだけでアプリケーションを作れる。ビジュアルのエフェクトが充実していることから、データのビジュアライゼーションやプロジェクションマッピング、インタラクティブなUIの構築などに幅広く使われている。

――街の上空を飛んでいるようなところから映像が始まりますが、ここがPLATEAUなのですね。

林

そうです。ヘリコプターから見ているようなところにカメラを置いて、そこからぐいっと寄ってきて、CROSS LABの建物に入ってくる。CROSS LABの建物のなかは、PLATEAUとは別のCADのデータです。

オープンデータだから技術検証の段階でも試せる

――PLATEAUを採用した理由や使うことのメリットを教えてください。

林

PLATEAUは無料のオープンデータなので、技術検証・ルック検証の段階で最終素材が使えるという点が、制作者から見た大きなメリットです。今回の案件に関して言えば、他の3Dアセットだと、渋谷など特定のエリアは探しやすいのですが、田町のような場所ですと、きちんとした3D素材がそこまで存在しないという理由もあります。

――TouchDesignerを採用した理由を教えてください。

林

私自身、慣れているというのが一番大きな理由です。今回のようなプロジェクトでは、UnityやUnreal Engineを採用するのもありだと思います。Unreal Engineであれば、今回のようなワイヤーフレーム表現だけでなく、フォトリアルな表現も制作しやすくなるでしょう。

実は、「Smart City」は3分ほどの長さのコンテンツになっているのですが、ここまでのタイムラインのものをTouchDesignerで作るのは、処理負荷が高まりやすいので、正直おすすめしません。ですが、リアルタイムでデータビジュアライズをするときに、データの整理というか、使いやすい形にデータをまとめる作業とか、そういったものがとてもやりやすいのです。

TouchDesigner自体、非商用であれば無料で使えます。ですので、まずはデータを取り込んで、どういうデータか見たいというニーズに対してはとてもおすすめできます。

都市のSDGs実績をPLATEAUの3D都市モデルで表現

――次に、AMCIでの取り組みについて教えてください。

林

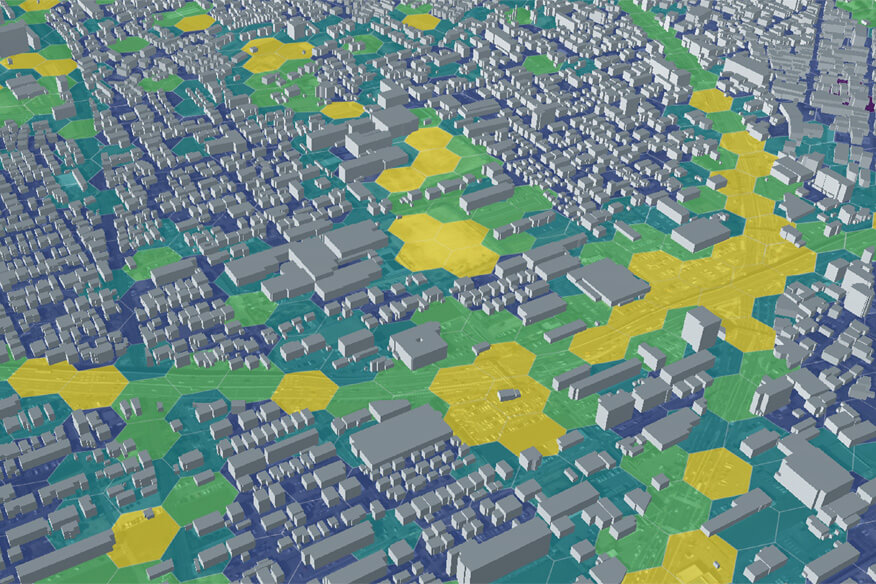

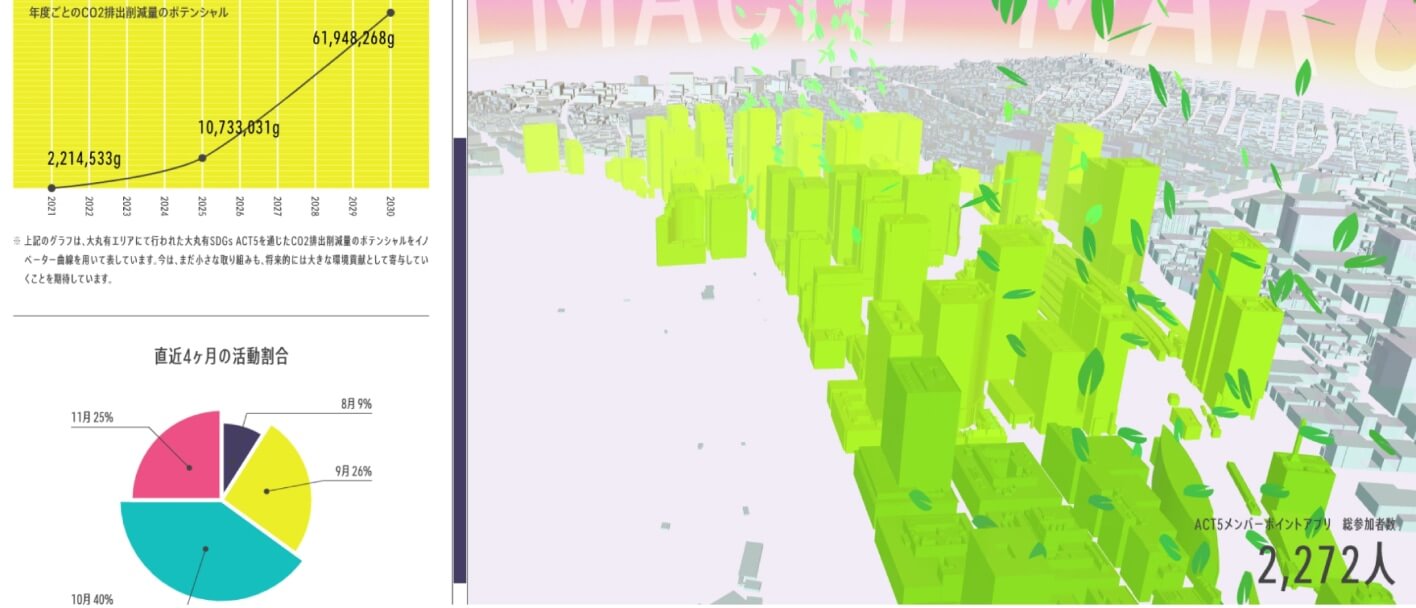

AMCIでは、大丸有エリア(大手町・丸の内・有楽町の3エリアのこと)におけるSDGs活動をビジュアライズしています。ポイントアプリのデータや人流データをAPIで呼び出して取得し、それを可視化しています。CO2削減量を葉っぱのモーショングラフィックで表現したり、特定指標の実績をビルごとに色分けしたり、ビルの高さのアニメーションで表示したりしています。ここでは街の3DモデルにPLATEAUを使っています。

一般の方には、SDGs自体がわかりづらい。「SDGs活動とは何ぞや」というところがあるので、それをどうすれば伝わりやすくなるかを気にしながら作っていました。また絵的なところですが、パーティクルなどのビジュアルもかわいらしい感じになって、気に入っています。

林

こちらはThree.jsで作っているのですが、わりと軽くできました。動作がそこまで重くないと、サイトを見ていてストレスがないですね。重いWebGLのサイトなどでは、見ているだけでバッテリーがすごい勢いで減っていきます。個人的にはこういうコンテンツも、軽さみたいなものはUXに直結するのではないかと思っており、そこはがんばったポイントです。

JavaScriptの3Dライブラリ。アニメーションやゲームなど幅広い3Dコンテンツの制作で使われている。

――Three.jsを採用した理由を教えてください。

林

3Dを出力するという部分で、一番安定していて、Web上に記事やTIPSも多いです。今回は3Dデータやパーティクルを使いますし、こういうものを作るということが事前にわかっていました。Three.jsだったら、それが実現できるとわかっていたので採用しました。また昔からよく使ってもいたので、自分の中にノウハウがありました。

照明やサイネージのシミュレーションも想定できる

――はじめてPLATEAUを使ったときの印象を教えてください。

林

もともとPLATEAUの存在は知っていました。それでダウンロードしてみたものの、その当時は、何に使えばいいんだろう、どう使ってよいかも分からないという状態でした。 ですが実際に使ってみると、これまで使っていた3Dデータに比べて、圧倒的に使いやすかったというのが、第一印象です。

ただ、はまってしまうポイントはあります。PLATEAUでは、区域のデータがメッシュできれいに正方形に分割されています。ここのエリアのこれが欲しいというときは、まず、メッシュの一覧が書かれたPDFファイルを見て、そのメッシュ番号をメモして、そのメッシュに相当するデータを開くわけですが、いざ開くと場所が違うというようなことが、最初のうちは、よくありました。慣れれば、なんとなくメッシュ番号の連番ルールもわかってくるのですが、逆引きのような感じでメッシュ番号を検索できると、とても便利なのではないかと思います。

PLATEAUでは、国が地域の統計などにも用いる緯度経度に基づいたメッシュと呼ばれる区域でファイルを分割している。建物のデータが欲しい場合、その建物が、どのメッシュの番号に相当するのかを確認して、ファイルを特定する必要がある

林

またデータが詳細かつ大きいので、ある程度、Blenderなどの3Dソフトが使えないと、整理などの前処理ができず、利用するアプリケーションに適した状態で使うのが難しいのではないかという気がしました。

――PLATEAUは、どんな場面で使えそうだと考えますか?

林

商業施設のシミュレーションなどでも使えるとよいと考えています。商業施設にサイネージやLED照明を採り入れるときは、そのシミュレーションをUnreal EngineやUnityで作ったりしています。

新しくビルを建てる場合、そのビル自体の3Dモデルを建築家さんなどが作るのですが、その周辺にある施設から入ってくる光を計算したいというようなニーズがあります。かつてはかなりコストをかけないと無理だと思ったのですが、PLATEAUを使えば、建築予定地の周辺ビルのモデルも作れます。そこに照明などを配置すれば、そうしたシミュレーションもできるのではないかなと考えています。

それから、「この角度だと、このサイネージ(広告)は見えない」という検証も、モデルさえ立ち上げてしまえばできるのではないかなと考えています。そこまでできると、リスク回避にもなりますし良いですよね。BASSDRUMでもサイネージや照明の分野で、インタラクティブな制御をしているため、こうしたシミュレーションのお話も来るのですが、そうしたところで使えるといいなと思います。