攻殻機動隊とメタバース。神山健治監督が見つめる「今と未来」の世界

神山健治氏の名前を知らないアニメファンはいないだろう。『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』『攻殻機動隊 SAC_2045』シリーズや『東のエデン』、『永遠の831』など、多数のアニメーション作品を監督しているが、未来を予測して見通すようなモチーフとリアルな作劇でファンを虜にしている。そんな神山監督に、『攻殻機動隊』の世界観とも密接にかかわる、現代社会で実装が期待されるメタバースなど、デジタル空間と未来での在り方について聞いた。

- Writing:

- 西田 宗千佳

- Photograph:

- 森 裕一朗

- Editing:

- 北島 幹雄

- 神山 健治

- 映画監督、脚本家

「未来予測はだいたいが外れるもの」。作品は今を見据えて作られる

――神山監督の代表作といえば、『STAND ALONE COMPLEX』『SAC_2045』など、一連の『攻殻機動隊』シリーズを思い浮かべる。士郎正宗氏のコミックを原作とし、さらに派生する形で、コンピューターとネットワークが定着した未来の形を描き続けてきた。ある種の未来予言のようであり、「ネットワークに関わる仕事をするなら、必ず見ておくべき」と断言する経営者もいる。

だが神山監督は「未来予測をしたつもりはない」と話す。むしろ考えたのは、その作品が発表された「時代」だった。

神山

未来予測はだいたいが外れるものです。大上段から有識者の方が未来予測をすると、本当は当たっていたのかもしれないけれど、なんとなく反発したくなります(笑)。

だから未来予測が当たらなかったのかもしれない。みんなが「欲しい」と思ったものは生まれるけれど、「こうなるんです!」と言われたことは「やだな」と思われてしまうかもしれない。

基本的に僕は”物語”を作ってきました。それが結果的に未来予測のように感じられていたのだとすれば、それは非常にありがたいな……と思うくらいです。未来予測を目的に作品を作ったことはないですね。未来予測をしているというよりは、現実に関して、過去を含めて、今までを総括しているだけです。

しいて言うならば、「こんなことがあったらどうだろう」「現実的に見えるものを入れていこう」という思考で、ノンフィクションではない作品を作ってきたわけです。

『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』は2000年制作の作品ですが、まさに『今ってなんだろう』ということを考えて作ったものです。原作(コミック版『攻殻機動隊』)は予言の書のような作品です。インターネットが普及する以前の1989年から1990年代前半に発表されたにも関わらず、ネットワーク社会を描いていました。

それを受けて制作がスタートした時、じゃあ「今」ってなんなんだろうか? インターネットにつながったコンピューターがもたらされた「今」の正体ってなんだろうか? そう考えると、足りないものや良かったこと、そして悪かったことなどが見えてきたのです。

2000年前後といえば、ベルリンの壁崩壊(1989年)以降、世界が平和になると感じられた時期。そこで9.11(アメリカ同時多発テロ事件、2001年)が起きました。多くの人が「戦争はなくなる」と思っていたわけですが、でも実際にはそうではなかった。

じゃあ、なくなる、と思っていたことの正体とはなんだったのか?

同時に、「情報というものに価値がつく」ことの正体もわかっていませんでした。今は、誰でもない誰かがつぶやいた、たった一言に何万もの「いいね」がつく。それはどんな意味を持っているのか。

最初の『攻殻』を作っていた時代は、そういう変化が同時に起きて、希望に満ちあふれた時代です。でも、その進化とは裏腹にネガティブなものも見えてきました。我々はアニメというエンターテインメントを作っていますから、『攻殻』では、エンタメになりやすい素材として「戦争」「犯罪」に着目した、ということです。

僕の見つめ方は「今」。

今起きていることには原因があるはずです。それがどう転がって行くのか……というのは、しいていえば未来予測かもしれませんが、根拠なく未来予測をしてもなぜか外れるし、そちらには行かないものです。自分で言えば、流行るかもしれないと思って作った造語が意外とバズらなかったり。流行らせるつもりはなく使っていた言葉のほうが広く使われることが多いですね。

最近でいえば「持続可能戦争(サスティナブル・ウォー)」。名前をつけた時は「サスティナブル」も「SDGs」もなかったんだけれど、作品が世に出る頃になったら急に、という……(苦笑)。

草薙素子がバーチャル世界を“容認しなかった”ように描かれた理由

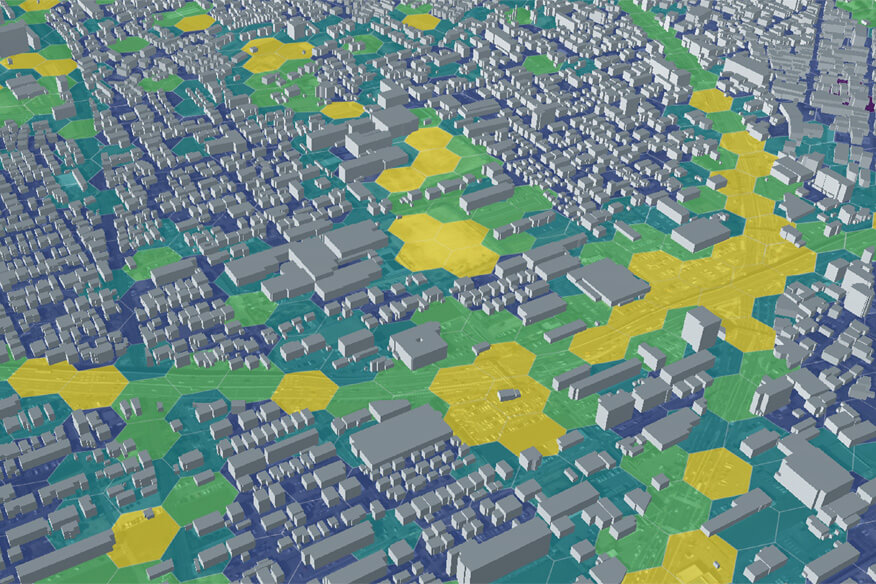

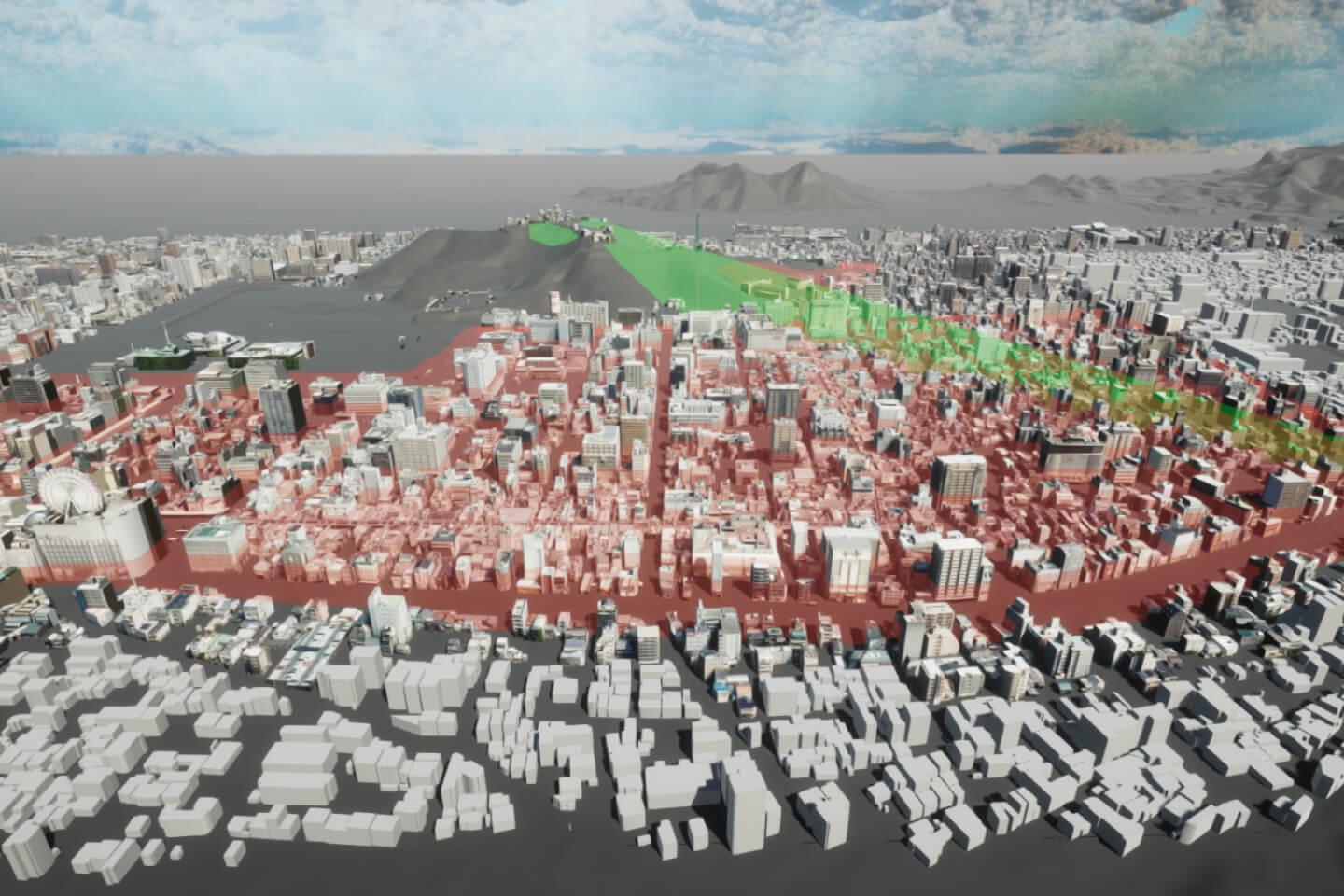

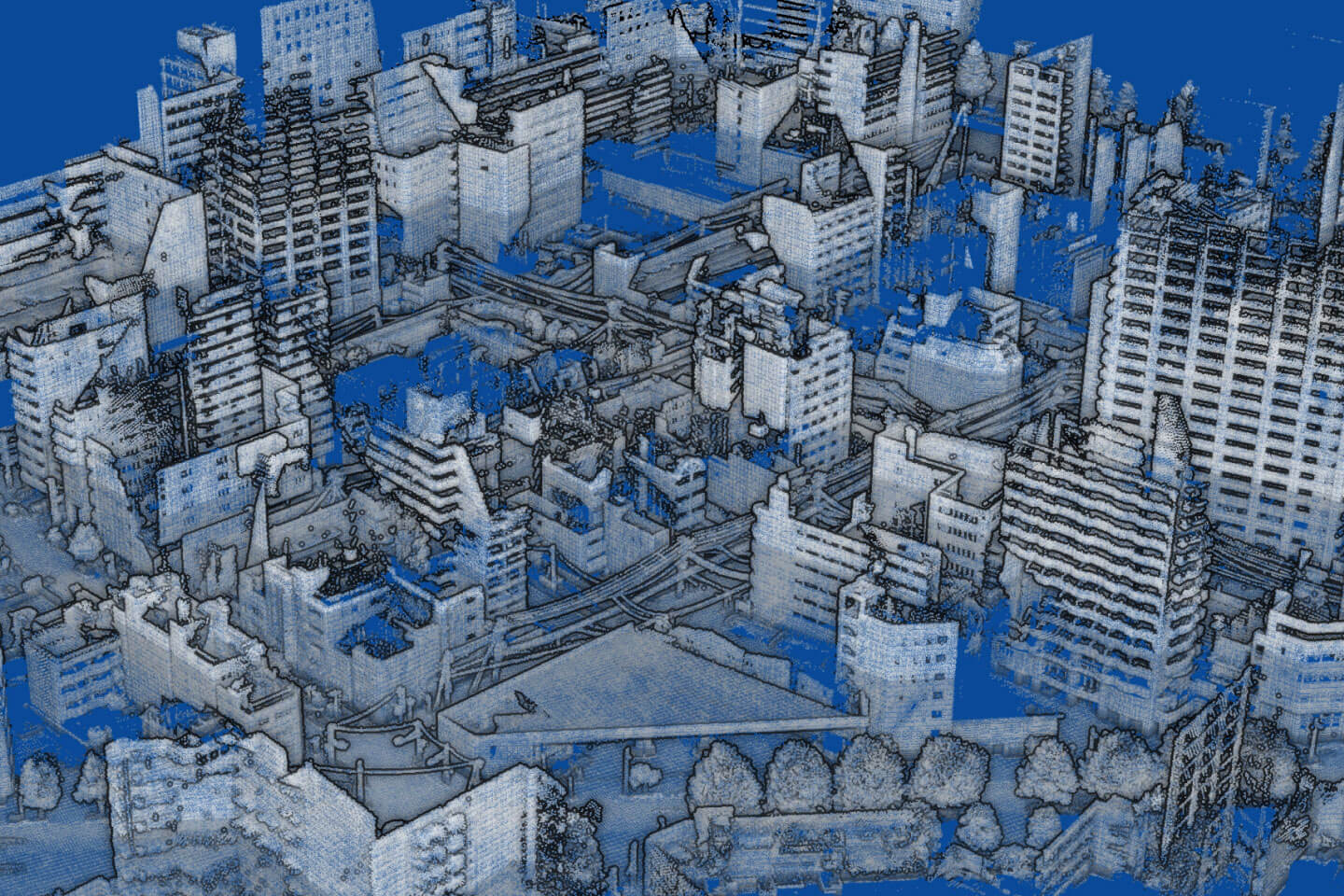

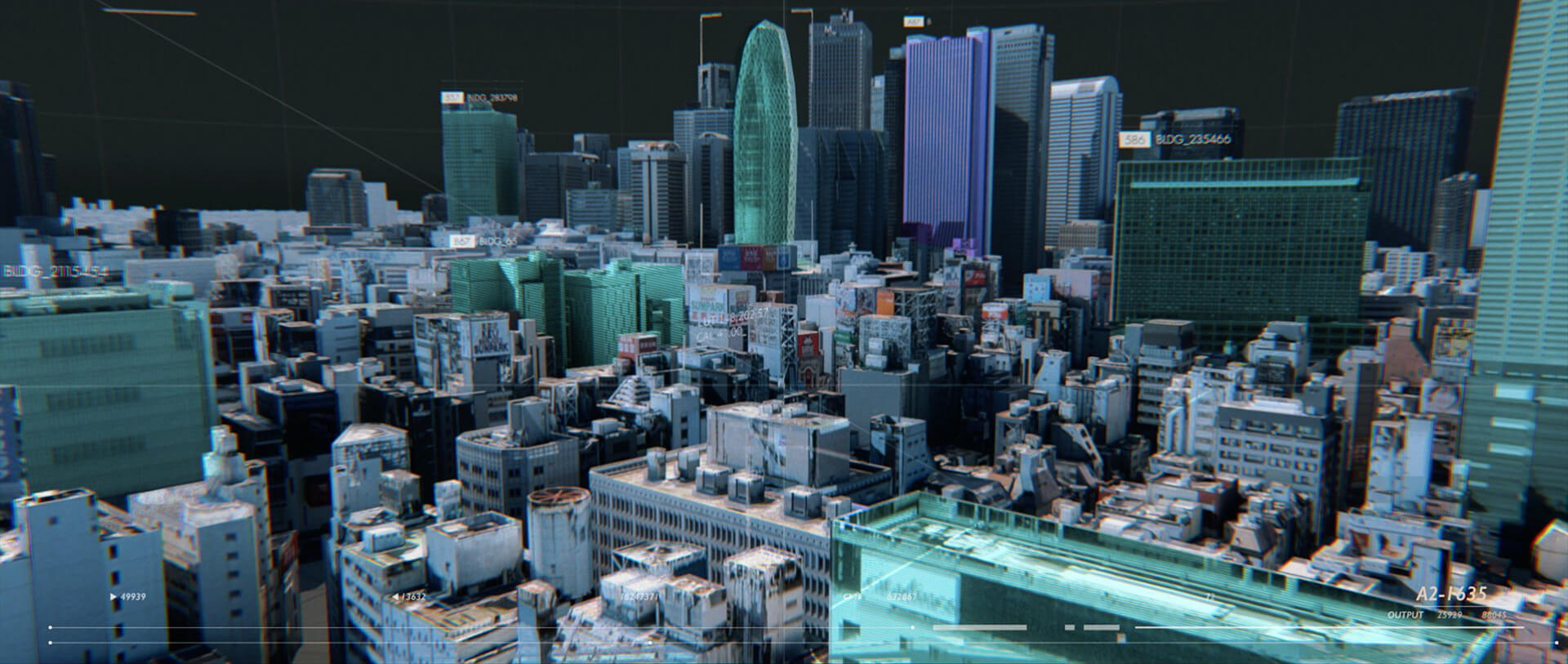

――現在「メタバース」がブーム的に盛り上がっている。Project PLATEAUで作られた都市データも、メタバース内で都市や地域を再現するために使われるケースも増えている。メタバースは、まさに『攻殻機動隊』の中で描かれたような世界でもある。

特に『攻殻機動隊 SAC_2045』の第2シーズン(2022年5月にNetflixで配信開始)では、ポスト・ヒューマンである「シマムラタカシ」が1つの軸になって話が進む。すでにメタバース的ネットワークが存在する『攻殻』世界で、さらにAIを中心としたテクノロジーもからみ、「ネットワークにつながった人間の、さらに先にある進化の姿」として描かれる。

この点、作中でひとつの物語上のギミックとして登場するのが「Nの世界」である。「現実を生きながら、摩擦のないもうひとつの現実を生きられるようになった世界」と劇中では語られている。「N」はシマムラタカシによって作られたプログラム「ミニラブ」によって、一人一人が強く管理されつつも「それぞれが幸せな世界」で快適に生きる形を生み出すものだった。Nの世界はディストピアにも思えるが、その既成概念に彼らはとらわれなかった。

そうした世界は、前述の通り「今」を見据えた上で描かれたものだ。監督の目から見た「今」、すなわち2022年とはどんな時代なのだろうか。

神山

前作(『STAND ALONE COMPLEX』)の最後の作業が2006年だったと思うんです。『攻殻機動隊 SAC_2045』の制作をスタートさせたのが2017年で、10年が経とうとしている。当時の段階で、「今」をまず延々話し合って、「今」の正体を考えました。

インターネットが登場し、現在では『攻殻機動隊』の世界を、ある分野においては現実が追い抜きかけています。もちろん、まったく実現しないものがありますが。その中で、国家と2017年を見ていくという、ある種の思考ゲームみたいなことをしながら開発していくのですが、「本当に個人を規定するものは一体なんなのか」という『攻殻』のテーマをもう一度なぞっても、新しい作品は作れないのです。

その先に見えてくるものはなんだろうね……とずっと考え、出てきたのが、あの作品です。

『攻殻機動隊 SAC_2045』の中では、「バーチャル」の捉え方に世代差を作ったのです。

これまでの『攻殻』のルールで言えば、身体性に基礎づけられた「ゴースト」(機械化・ネットワーク化されてもなお失われない、人のパーソナリティを司るもの)を失うことが一番ネガティブに捉えられてきました。

だから、主人公である草薙素子はネットの申し子のような存在ですが、その先に広がっているバーチャル世界を「容認しなかった」ように描いています。

でも、「N」や「ダブルシンク」がもたらした、個人のアイデンティティが消失した、摩擦のないバーチャル世界を生きることをユートピアと捉えることもできる。この新しい世界へと踏み出そうとしたのが、ポスト・ヒューマンです。

本来、過去作では、そういう役回りは草薙素子が担ってきました。

しかし、どうしても「ゴーストがある」のが人間であり、素子にもゴーストがある。ゴーストこそが『攻殻』の世界観での最小単位であり、絶対的ルールです。「さすがにそれをここで破るのはちょっとルール違反かな」ということで、新しいキャラクターで展開した、という部分があります。

今回、ひとつのモチーフとして、ジョージ・オーウェルの小説『1984』を使いました。『1984』は管理社会のディストピア小説と言われますが、ポスト・ヒューマンであるシマムラタカシは、あれを少年の日に読んで「理想郷だ」と感じたんですよ。彼にとっては、これまでの人にはディストピアと思えるものでも「理想郷」なので、それを実現していくことが自分にも課せられた使命だと考えたわけです。だから「ミニラブ」を作り、「Nの世界」を作った。人類全員を幸せにするトライアルに対して、彼の世代はそういう結論を出した。

「Nの世界」では、個人を規定するアイデンティティを失うかもしれない。肉体を失い、本当に個人を規定する概念を失うかもしれない。

けれどそれでも、誰かが管理し、誰かが裁いてくれるほうが、1人1人にとってストレスがなくなっていく世界なんだ……と、シマムラタカシは考えたわけです。

そこで素子は、先の世界をネガティブに捉えたので「先の世界に行かなかった」わけじゃない。僕の気分としては、彼女は自分が、「人を超えた先の世界」が広がっていく可能性の蓋を開けたことに対する罰として、自分だけは旧世界を守ると決めた、という考え方なのです。

世代差を描いたのは、新しい世代が先を作っていくのだろう、と考えたからです。

世代を越えられない、自分たちが慣れ親しんだ時間、あえて「時間」と言いますが、それが変わっていくことを乗り越えていけないかもしれない……ということです。そこには僕の体感も入ってしまっていますが、乗り越えるには1世代くらいはかかるのかな、と。自分が持ち得てしまった価値観をどうチェンジさせていけるかが、次の重要な要素になるかもしれない、と思いながら描きました。

――「Nの世界」へと人々を導くトリガーは「ノスタルジー」だった。そのために、シマムラタカシの作ったミニラブは「郷愁ウィルス」とも呼ばれた。これはどんな発想から来たものなのだろうか。

神山

「郷愁」を選んだ理由は、僕の思考実験とも重なるところがあるのです。

自己を見つめ直すという意味で、「精神科のカウンセリング」について、少し調べました。そこまで深く勉強したわけじゃないですけれど……。どうやら「成功体験と恐怖」、自分でも忘れている最も古い記憶が、現在の自分の考え方の基礎になってるらしいのですね。

自分が今いるコミュニティの中でうまくいっていないと感じていた場合、当然みんな、「うまくいきたい」と思いますよね。そこで「うまくいった」ときが、自分の最高の体験として記憶に残る。成功体験に人間は固執するんですよ。

例えばですね、「泣くとおもちゃを買ってもらえる」という成功体験が、そのまま固着している大人もたくさんいるらしいんです。

泣けばおもちゃが手に入る、っていう成功体験を社会人になって実践していたら、だいぶ危ない人なわけじゃないですか(笑)。これは極端な例ですけど、それに似たことっていうのは、ほぼ誰の中でも起きているのですね。

ノスタルジーに潜っていって、そこに閉じこもっているのか、それとも、そこでの成功体験に固執したまま今を生きているのか。もしくは俗にいう「トラウマ」。これはもうちょっと深刻なものですが、どういったトラウマに縛られているだろうかとか。

そういった過去を潜っていって、どの段階で「体験」がロックされているのか。20代以前の場合が多いらしいんですが、例えば高校時代に受けたトラウマがあって、どうしても自分がそれを超えられない、だから集団の中で生きていくのが生きづらい……みたいなパターンですね。これはわかりやすい例ですけど、それを見つけて、かかっている「ロック」を外さないことには、そこら先に行けず、新しい価値観には変えられないのです。

シマムラタカシは自分の一番古い、自分のトラウマである体験まで潜って、それを電脳の中で解決したというか、乗り越えたわけです。

自分のそれまでの正義とは逆の正義に辿り着いた。平等こそが自由、のような。どの世代にもあることです。「Nostalgie」に潜っていくと、自分の価値観がリセットされる。「Null」になる。

『攻殻』とともにネットを見てきた30年

――新しい世界をどう捉えるか、ということは古典的な命題でもある。過去30年の間に、コンピューターとネットワークの捉え方は変わってきた。同時にそれは神山監督にとっても、ネットの変化を見ながら作品を作ってきた歴史、でもある。

神山

『攻殻』の時代は、メールがやっと何行か送れるようになったレベルでした。サービスを作った会社の役員の方たちですら「電話で会話できるのになぜテキストで話すんだ」と、大真面目に言ってたんですよね。でもいまや、みんなテキストで会話するようになりました。使い始めた世代にとっては、テキストの方が気楽になったわけですよね。通話より敷居が低かった。我々の世代でもそうですけど、「彼女の家に電話する」となるとちょっといろいろ考えちゃうこともありましたよね。テキストだったらもっと気楽ではあります。

僕は、重要なのが「敷居を下げること」だと思うんです。使う人に存在を認知させる、といってもいいでしょう。

例えばTwitterみたいに、その場に中毒みたいにとどまる人も出てきていますよね。自分が欲しい情報を共有し、もはや会話でもなく、読んでいるだけの人たちもいます。情報をやり取りしたいからその場にいるわけです。

じゃあ、メタバースという形で、ネットの中でリアルな街を3Dでできたとして、そこに留まる理由は何なのか? という点になってきます。

おそらくは街にいる、ということも、その街がリアルであるかどうか以上に、その場でどういった会話がなされるか、ということが重要。会話……というか、Twitterやインスタグラムのような「情報のやりとり」ができることが重要なのでしょう。

『東のエデン』を作っているころ(2009年放送)には、ARの初期の存在として『セカイカメラ』がありましたよね。ただあれも、だんだん飽きてくる。その場に写真や書き込みをポストすることはできたけれど、飽きちゃって。結局不動産屋の広告くらいしかなくなってしまい、見に行かなくなりました。

そこで「会話」させてくれれば、TwitterとInstagramの中間みたいな存在になったんじゃないかな、とも思うのです。そのときはゲーム性をどうやって付加するか、ということを考えていらっしゃったのではと思います。ゲームはそれで面白いと思うけど、やっぱりそれに興味がない人はいなくなってしまう。

考えてみれば、『ポケモン GO』はゲームがシンプルで、しかも特定の場所に「行く」ことが前提。「街に出ていく」というNianticの考えをうまく実現したものだと感じます。

ただ、メタバースは「中に来てほしい」わけで、またちょっと違う。ゲーム性を付加するような話ではないようにも思います。

自分自身は家で、椅子に座って、もしくは寝転がりながら、Twitterをやっているような時間が一番長いのですよ。

にもかかわらず「ずっとそこにとどまりたい」と思うのは何なのだろうか、と考えると、同じ情報を共有している、もしくは自分が知り得なかった情報を気軽に取りに行けることが面白いのだろう、ということではないかと……。

――そのような中で、神山監督の目から見て、2020年代という「今の社会」はどう見えているのだろうか?

神山

インターネットのネガティブな部分が目立つようにはなってきているように思います。

僕たちは『攻殻』を作ったタイミングで、「メディア」を使って考えや価値観を反映した作品を世に出せる立場にいました。

ただ当時は、そういうことができない人たちのほうが大多数だったわけです。作れない立場の人々は、批評などを目の前にいる人と話すくらい。世界に発信することは難しい時代でした。しかし今は、誰もが世界に発信できるようになった。それだけで価値を持っています。

逆にいえば、既存の「メディア」に価値を感じている人は、そこにマイナスを感じているんでしょうね。今はTwitterで地球の裏側から簡単にニュースを伝えられるから「ブロードキャスト」に頼る必要はなくなっています。

それは非常に良いことなのですが、ネガティブなことはどうしても目立つ。良い気分はもって2日くらいですが、イヤな気分は長持ちします。単純にそういう理由で「イヤな気分」が目立っているだけなのかもしれませんが。

デジタル空間に「とどまりたい」と思う理由とはなにか

――現在はSNSなどを使い、双方向なコミュニケーションが容易になった時代だ。コンテンツを作る人々も、専門職とは限らない。誰もがどこからでも情報を発信できる。品質の高い作品を作る「プロ」の価値は高いが、プロとアマチュアが競い、新作と旧作が競う「フラット」な時代にもなった。その点を神山監督はどう見ているのだろうか?

神山

立場上、モノを作っている人間としては、発信がフラットになることにはネガティブです。作っている人間の側からすると、双方向性が強いと情報量が多くなりすぎて、処理できません。まだ人類は、リアルタイムな双方向性を使った作品を作れていないように思えます。

もしかすると、YouTube、そしてYouTuberが「双方向な作品」の成功例なのかもしれません。ただ彼らだって批判にさらされることはあるし、いつだって「いいね」をもらえるわけでもなく、炎上することだってあります。その結果として苦しくなり、情報発信できなくなることもあるわけで、そこだけを取り出せば「ネガティブ」かもしれないです。

間違いなく新しい形は出てきている、と言えるでしょう。2時間の映画、という基本的なフォーマットはなくなってしまうかもしれません。大量に作られる個人の傑作動画に対し、面白い映画の数は圧倒的に少ないのですが、まだ、「2時間映画館に座る」という形は生き残っています。

ただ、将来はわからない。

僕らの業界でいえば、忘れられていた映画・古い漫画が再評価され、価値を生むようになっていきました。実際にはクラシックな作品であっても「これは見たことがないから新作」とする世代もいる。新しい作品を作るハードルはどんどん上がっているし、そのうえでどうするか、ということです。

そういう意味ではしんどいですよ。

――神山監督は、PLATEAUのようなデータを使って自由に街を「デジタルな世界で」動けたらどうか、という質問に、次のように答えている。

神山

自由にデータが使えるのなら、”誰も居ない街”は、ちょっと歩いてみたいです。誰もいない街を作って道路の真ん中に立ってみるだけで、見たことない景色が楽しいと思いますよ。

ロケハンで使うにも、さまざまな制約から「ここからこう撮る」という部分が決まっていたりするものなんです。だから、イメージが似てしまう。

映画の冒頭って、道路の真ん中にクレーンを置いて、カメラが上がっていく描写があったりしますよね? あれって、見慣れた街のようでいて”誰も見たことのないアングル”なんですよ。

映画はそういう部分を切り取らなきゃいけない。たったそれだけのことでも、新鮮に感じるものなんです。ドローンの映像が楽しいのは、街をさらに上から見られるから、というところもあります。

もし完全に自由になるなら、撮影場所をゼロから見直して、どこをどう撮ると面白いかを発見できるかもしれない。東京のように、もうよく知っているはずの街ですら、新しい発見があるでしょう。

――「仮想の都市ができたら、そこで道路の真ん中を歩きたい」という神山監督の回答は、ロケハンや映像制作という、職業上の興味によるものだけではない、と筆者は感じている。

自分が見た世界から何を得られるのか。そこにどれだけ気軽にいけるのか、それが重要なのだ。それが日常になるとき、我々が「デジタルの空間を生活の一部」とできるかどうかは、デジタル空間から得たものとそこで変わる生活のバランスがどうなるのか、そして、それを我々が許容して乗り越えていけるのか、という点にかかっているように思う。