PLATEAUがインフラになっていく。プロジェクトのこれまでとこれから

2020年からProject PLATEAUのディレクターとして立ち上げから実装まで一貫してリードしてきた国土交通省 内山 裕弥氏と、ブランディングを担当したパノラマティクス主宰 齋藤 精一氏がProject PLATEAUのこれまでとこれからを語るインタビュー。

- 写真:

- 森 祐一朗

- 文・編集:

- 岡田 麻沙

- 内山 裕弥

- 国土交通省 総合政策局/モビリティサービス推進課/情報政策課 総括課長補佐

- 齋藤 精一

- 株式会社アブストラクトエンジン 代表取締役 パノラマティクス主宰

オープンデータ化をコンセプトのコアにする

——PLATEAUがスタートした経緯について教えてください

内山 2020年、新型コロナウイルス感染症が蔓延し、社会全体でデジタル化への希求が高まっていきました。国全体としてもDXを推進していくことになり、まちづくりにもDXが求められるようになりました。都市計画や自動運転、スマートシティといったさまざまな視点から、デジタル化を進めていかなければならない、と。こうした動きを国交省として取りまとめる人材が必要になり、僕がチームに入ることになりました。

その段階で、「ヘルシンキの3Dシティモデル」のような取り組みを日本でも実施してはどうか、という議論が内部で行われていました。3Dでまちをつくるアイデアはもうあったわけです。ただ「それをどう活用するか」「誰が利用するのか」など、いわゆる上流のコンセプトはまだ存在しませんでした。そこで、せっかく国として大きな力をかけて3Dデータをつくるのであれば、誰もが利用できるようにオープンデータ化してはどうだろう、と考えました。それをコンセプトのコアにしたんです。

また、オープンデータとする以上、日本全国で利用するにあたって「標準仕様」を定めることも重要でした。PLATEAUのデータを通して多彩な分野でイノベーションが起きるように、建築設計や自動運転、環境問題、エンターテインメントなど、多様な領域でデータを使えるようにしたかった。

そして、こうしたアイデアを実現するためには、全体的なコンセプト設計やブランディング、情報発信の戦略といった面を支えるプロフェッショナルが必要でした。そこで、齋藤さんと出会いました。

齋藤 二つ返事で参画を決めましたよ。この相談を受ける数年前、僕は、WIREDと経済産業省との協働で「3D City Experience Lab」というプロジェクトに携わっていました。そのサービスがローンチされたのは2015年。ちょうど、Google Mapが従量課金を開始したばかりの頃です。地図って誰のものなんだろう、ということについて考えていました。今後、自動運転の技術が発展していけば、地図は絶対的に必要な存在になります。にもかかわらず、民間プラットフォームがデータを独占しつつあるとも言える状況に、危機感を抱いていたんです。データは国や自治体が整備し、オープンに活用できるようにすべきではないか。そうした問題意識を持っていたところに、PLATEAUの話が舞い込んできた。これはチャンスだ、と思いました。僕としては「これで実現できる」という気持ちでした。

開かれた場所でつながることで価値が生まれる

内山 齋藤さんが入ってくれたのは2020年の夏頃でしたよね。当時は、PLATEAUという名前もまだなくて、「まちづくりDX事業」のような仮の名前で呼ばれていました。プロジェクトを進めていくうえで、コンセプトを明確に打ち出し、さまざまな領域の人々を巻き込んでいくためには、魅力的なネーミングとビジュアルアイデンティティが不可欠でした。そこで、齋藤さんにブランディングをお願いしたんです。

齋藤 当時、いくつかのネーミング候補を出したのですが、これは通らないかもしれないな、という気持ちで「PLATEAU」を紛れ込ませたんです。そもそもこれを「プラトー」と読める人は少ないでしょうし。でも実は、内山さんは大学で哲学専攻だったので、プラトンやヴィトゲンシュタインなんかにも造詣が深かったんですよね。僕が提案したPLATEAUという案を受けて、ほかの思想とも結びつけながら、解釈を深めてくれました。そのときにまとめてくれた文書がすごく面白くて、それをベースに議論して、ネーミングに関する考えを固めていきました。

フランス人哲学者のジル・ドゥルーズと精神分析家フェリックス・ガタリの著書『千のプラトー』では、はじめでも終わりでもない精神の結節点をプラトー(高原・台地)と呼びます。要は、このサービスはあらゆる分野における結節点となっていく、という思いを込めているんです。さまざまなレイヤーの結び目となることで、イノベーションが起きていく。

内山 そうですね。PLATEAUという名前にはさまざまな意味を込めていますが、簡単に言うと「つながり」のようなものですよね。国が独占するとか、データを囲い込むといったあり方ではなく、オープンにするというコンセプトからこの名前ができました。開かれた場所で、さまざまなものがつながることで価値が生まれる。そうした考え方が名前に現れているんです。

歴史のなかで続いてきた地図のあり方をDXにつなげる

——PLATEAUがほかの国の3D都市データと違うのはどのような点ですか?

内山 国が地図を整備すること自体は普通のことなんですよ。世界中どこでも行われています。アメリカでもヨーロッパでも、測量局のような機関があり、そこから国土全体の地図をつくる。ただ、日本の場合はすこし特殊で、基本的なデータは国ではなく自治体がつくっているんですよ。都道府県や市町村が自分たちの地図をつくり、国土地理院がそれらをまとめている。世界的に見ると珍しいパターンです。

そして、PLATEAUがほかの国と違う点は、もともと、自治体が持っているデータから3Dデータをつくれる点なんです。自治体は、5年に1度ほどのサイクルで、航空写真を撮影し、都市計画基本図という地図をつくります。これを再利用しているんです。各自治体がこれまで整備してきたデータを生かしつつ、国がイニシアティブを取って標準化を進める。データ整備の手法や精度を統一することで、3D都市モデルのデータ・カバレッジを急速に拡大させる環境をつくりだした。

齋藤 この実装方法は国にしかできないな、と思いましたよ。都市計画基本図って、とても古くからあるんですよね。

僕なんかは、フォトグラメトリでデータとして成立させるためにはどう撮影すればいいか、とか、LiDARを使ったアプローチなら、とか、新しく計測をする前提で考えてしまう。でも、都市の専門家である国交省の内山さんは、今あるもので大丈夫だと考えた。既にあるものから生成できる、と。

これまでも、たとえば災害対策だとか、都市計画の文脈などで、自治体は地図データをアップデートし続けてきました。その延長線上にPLATEAUが位置づけられるわけです。単に新しい技術を導入するというよりは、日本のまちづくりにおける歴史のなかで続いてきた地図のあり方を、デジタルの時代に合わせてアップデートしていく。

その結果、これまで日本は3D都市データに関してはやや遅れている状態だったのが、世界的にも一気にトップに躍り出たんです。

内山 そうですね。もともとPLATEAUが採用しているCityGMLという技術は、欧米で生まれたものなんです。15年前から存在していたもので、特に新しい技術ではない。ただ、PLATEAUほどシステマティックにこれを実装した国は、ほかにありません。ヘルシンキやシンガポールでは都市のデータ化が進んでいると言われていますが、それは、小規模なエリアに潤沢な資金を投入してデータをつくるという手法です。日本のようなスピードで、全国の小さな市町村まで3D地図を実装しているケースは、まれだと思います。

さらに、ユースケースの多様さも際立っています。防災や人流分析などのアプリケーションは他国にも存在しますが、PLATEAUでは幅広いソリューションを企画し、実際に提供しています。ドキュメントや技術資料の形で公開しているパターンもあれば、OSSとして用意しているケースもあります。いずれにせよ、PLATEAUを活用したさまざまなサービスをすぐに使えるような状態で提供できているのは、日本ぐらいじゃないでしょうか。

こうした点が評価され、今ではさまざまな国から「PLATEAUを自国でも導入したい」といった相談が舞い込んでくるようになりました。技術協力の要請も増えていますね。

齋藤 めちゃくちゃいいじゃないですか。それって国交省がコンサルティングをする、ということですよね。

内山 そうですね。都市局が推進しているので、デジタルツインのソリューションだけではなく、都市開発のソリューションとパッケージで価値を提供できるところも、我が国の強みだと思います。

キュレーションやディレクションを通して個々の企画に深く関わる

——PLATEAUでは、ユースケース開発やドキュメント整備を国主導で進めていますよね。どのような意図があるのでしょうか?

内山 今のような形になるまでは、手探りの状態が続きました。補助金をつけて、民間企業や自治体の提案を支援するという関わり方だった時期もあります。もちろんこれは一般的な政策のオプションであって、悪いことではありません。有効な場合もある。ただ、PLATEAUの場合は国が主導してユースケース開発をするべきだと考えるようになりました。「予算を使い切る」というモチベーションではなく、サステナブルな視点からPLATEAUの使い方を考えていく必要があったんです。これに気がついたのはプロジェクトが開始してから半年ほど経った頃でした。

そこで、1年目の途中からは方針を切り替えました。PLATEAUのユースケースについて、企画立案から要件定義まで、国交省がより深くコミットしていくことにしました。誰もが使えるプロダクトにするためには、デザインやUXにも気を配り、使ってもらえるクオリティを担保することが重要です。

齋藤 これは、できそうに思えるけれど、実際にはなかなかできないことなんですよね。要は役所の方々がクリエイティブであるか否か、という。やっていること自体はクリエイティブなはずなのに、なぜかみんな、深くコミットしようとはしない。

——制度面に気を配りつつ、個々の企画についても深くコミットするには、相当に優秀な人材が必要ですよね

内山 そうですね。やや属人的なところはあるかもしれないです。でも、属人的じゃないと新しい政策はスタートしないとも思っています。

齋藤 完全に同意します。ただ、なぜかはわからないけれど、最近の機関は属人化を忌避する傾向にある。

内山 そうなんです。でも仕事ってやっぱり、「人」の部分でやっていくものだと思います。自分の能力や知識、ネットワークを駆使して進めていかないと、あまり意味がない。

齋藤 海外の方がもう少し属人的にやっていると思うんですけどね。

今回、内山さんは異動されたわけですが、これからは次のメンバーが深くコミットしていかなきゃいけないんですよね。もしかしたら属人的な部分も含めて、プロジェクトに関わっていくことになるのかもしれません。

クオリティが低かったら口を出すし、より連携できる部分がないかを探り続ける。「あとは民間企業によろしく」ではなく、キュレーションやディレクションをしていく必要がある。

インフラとしての落ち着きと、イノベーティブな仕事論を両立させる

——今後のPLATEAUに期待することは?

内山 PLATEAUはこれから「実装」のフェーズに入っていくと思います。だから、プロジェクトとしての仕事の進め方も、変えていく必要がある。尖ったソリューションを生み出すのも、もちろん大切なことですが、誰もが使える優しいソリューションも創出していかなければなりません。これまでPLATEAUはイノベーター層の人々から関心を集めることが多かったけれど、これからはマジョリティー層の人々にも興味を持ってもらえるよう、間口を広げる時期に来ています。強いリーダーシップを持った人がスピーディーに進めるというフェーズは終わりつつある。

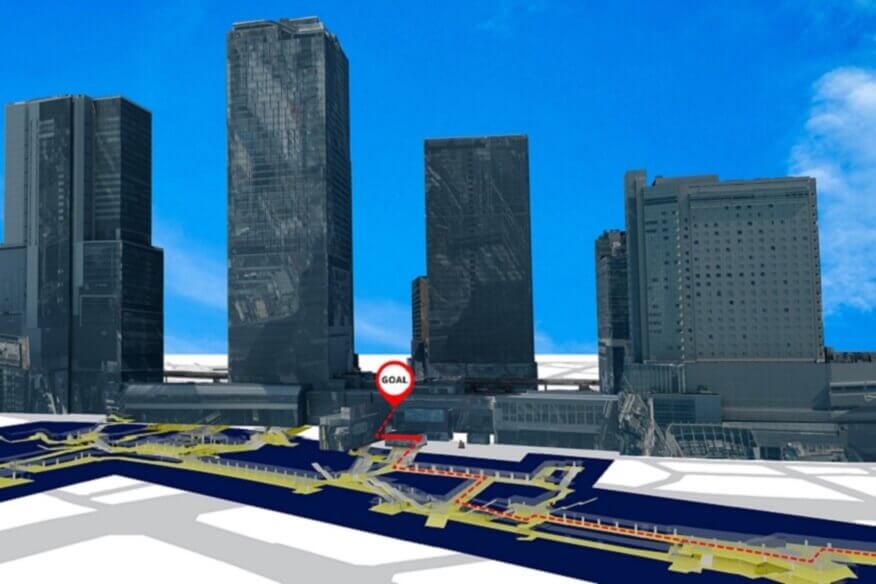

齋藤 内山さんが今おっしゃったように、僕も、インフラのフェーズに入ったのだろうと思っています。いろんな人々がPLATEAUの使い方を覚えて、パワーポイントの素材にしたり、水害予測に活用したり、ハザードマップをチェックしたり。

災害対策については、本当に喫緊の課題ですよね。南海トラフ地震の発生が懸念されているなか、対象エリアの自治体すべてがPLATEAUを導入している状態には、まだ至っていません。みんなで俯瞰して地図を見て「このまちで一体なにをすべきなのか」を考える必要があると思います。

PLATEAUがインフラとなって、まちのあり方について議論を深めていける。それが、これから目指すべき方向だと思います。

内山 とはいえ、国交省のPLATEAUチームにはイノベーティブであってほしいという思いもあります。僕がいなくなった次のフェーズでも、そうあってほしい、と。誰もが予想できるようなソリューションを横展開していくのみであれば、新しい価値が生まれて来ないと思うからです。これまで社会に存在しなかった新しい価値を実現するのが国の仕事だし、PLATEAUのチームはそれを実践しているから、さまざまな人から興味を持ってもらえています。

インフラストラクチャーとしての落ち着きも持ちつつ、イノベーティブな仕事論のような部分も、持っていてほしい。両輪でやっていってもらえたらと願っています。

齋藤 それがエコシステムになるのかもしれないですね。デザインやアートディレクションに力を入れたのも、モチベーションを落とさずにエンジンを回し続けるためでもあった。

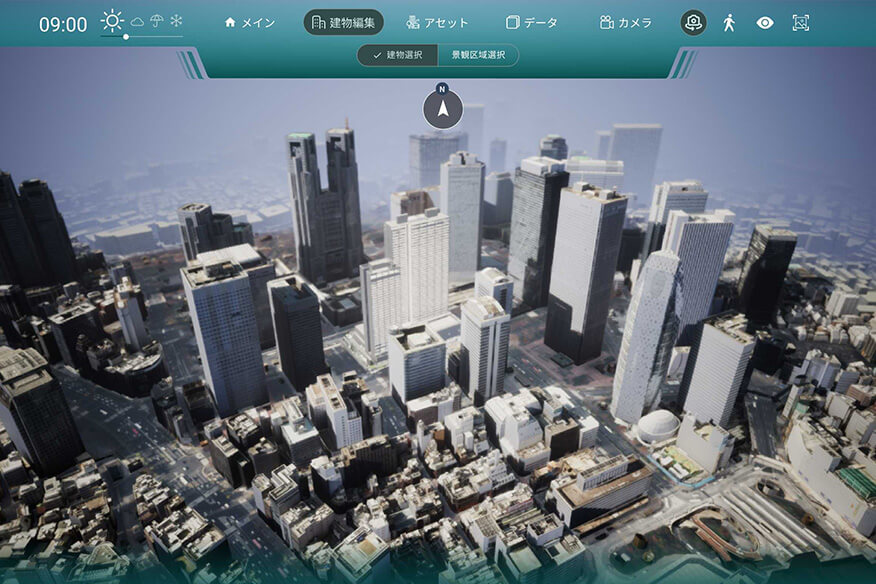

内山 新しい人が参加してくれるから、いろんな風が吹き込んできて、イノベーティブであり続けられるんですよね。そのためにはやはり、人を惹きつけるデザインが重要だった。実物を見て、ビジュアルを好きになったり、なんとなく理解したりできるのはPLATEAUの強みだと思います。