商業施設等の立地に関する交通シミュレータの開発

| 実施事業者 | 一般社団法人計量計画研究所 / 株式会社アイ・トランスポート・ラボ / 株式会社シナスタジア |

|---|---|

| 実施場所 | 東京都港区台場・江東区青海 |

| 実施期間 | 2024年12月 |

3D都市モデルを含むオープンデータを活用し、ミクロ交通シミュレーションの実施に必要なインプットデータを簡易かつ低コストに生成するツールを開発。大規模不動産開発に伴う交通影響解析の実施ハードルを下げ、道路交通対策の高度化に貢献する。

本プロジェクトの概要

大規模な不動産開発に伴って発生する周辺道路の渋滞発生は、施設利用者や周辺住民の生活に多大な影響を及ぼす社会問題となっている。開発に伴う交通影響の評価方法としてミクロ交通シミュレーション等の高度な解析手法が期待されているが、元となるデータの取得や整備に手間がかかり、実務での活用は進んでいない。本プロジェクトでは、3D都市モデルやその他のオープンデータを活用し、ミクロ交通シミュレーションに必要なデータを自動生成するツールおよびシミュレーション結果をわかりやすく可視化するツールを開発し、交通影響評価をベースとした道路交通対策の検討や関係者間の迅速な合意形成に貢献する。

実現したい価値・目指す世界

近年、産業構造の変化などに伴い大規模な低未利用地が発生したことなどにより、市街地における大規模な都市開発や郊外における商業施設等の新設が行われている。このような開発は、その規模の大きさや交通需要の多さから、発生集中交通量が大きく、渋滞等のさまざまな交通問題を生じる可能性が高い。これらの問題に対処するためには、個別の開発に先立って、開発に伴う発生集中交通量の予測、既存の交通施設への影響の評価及び必要な交通対策の立案を行い、開発に併せて必要な道路交通対策を実施することが必要である。これに対し、個々の車両における行動を考慮し、実際の交通状況に近い効果を予測する自動車のミクロ交通シミュレーション等の活用が期待されるが、シミュレーションの実行に必要となるデータ群の整備において、データ自体の取得の手間やシミュレーション用データへの変換のハードルが高く、実務レベルでの活用が進んでいない。

今回のプロジェクトでは、ミクロ交通シミュレーションに必要なインプットデータを簡易に生成するシミュレーションデータ生成ツールおよびシミュレーション結果可視化ツールを開発する。シミュレーションデータ生成ツールには、3D都市モデルの建築物モデル、交通(道路)モデル、地形モデルをインプットとした道路ネットワークデータ生成機能や交通発生点*1の設定機能のほか、道路交通に関するオープンデータを活用したOD交通量*2の推計機能や開発交通量*3の推計機能をもたせ、これらの機能により、ミクロ交通シミュレータの利用に必要なインプットデータ群を自動生成する。シミュレーション結果可視化ツールは、シミュレーション結果を3D表示でわかりやすく可視化する機能をもち、大規模な不動産開発において生じる道路交通への影響評価についての関係者間の認識共有を補助し、対策に関する合意形成を促進する。

*1 交通発生点:交通シミュレータにおける交通流の発生源や発着点

*2 OD交通量:Origin(出発地)-Destination(到着地)の略語

*3 開発交通量:新たな開発地域や施設が完成した際に想定される交通量や交通需要

専門知識をもたずとも手元の端末で汎用的にミクロ交通シミュレーションを実施できる環境を構築することにより、高度な交通影響の解析を手軽かつ低コストに実現し、交通影響評価に基づく施策の蓋然性を高め、都市の持続可能な発展に寄与する。

検証や実証に用いた方法・データ・技術・機材

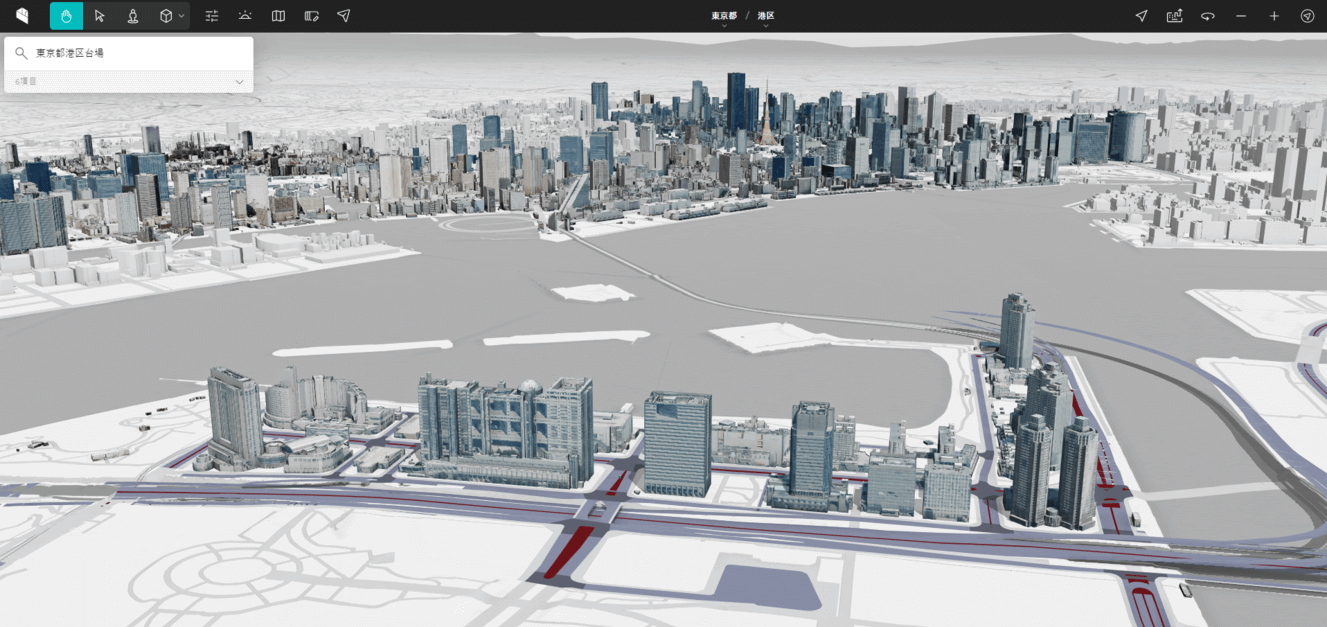

本プロジェクトでは、3D都市モデルは建築物モデルLOD2、交通(道路)モデルLOD3、地形モデルLOD1を活用した交通シミュレーションシステムを構築した。本システムは、ミクロ交通シミュレータのAVENUEと今回開発したシミュレーションデータ生成ツール、シミュレーション結果可視化ツールで構成される。AVENUEは、都市交通の詳細な分析とシミュレーションを目的としたミクロ交通を分析するアイ・トランスポート・ラボ社のソフトウェアである。個別の車両動態、車両の流入・流出、加減速、車線変更、信号待ちなどの挙動を高精度かつ”ミクロ”に再現した交通シミュレーションが可能である。開発する生成ツールや可視化ツールの汎用性を高めるため、インプットデータとアウトプットデータにおいて他の多くの交通シミュレータと共通点が多いAVENUEを選定した。

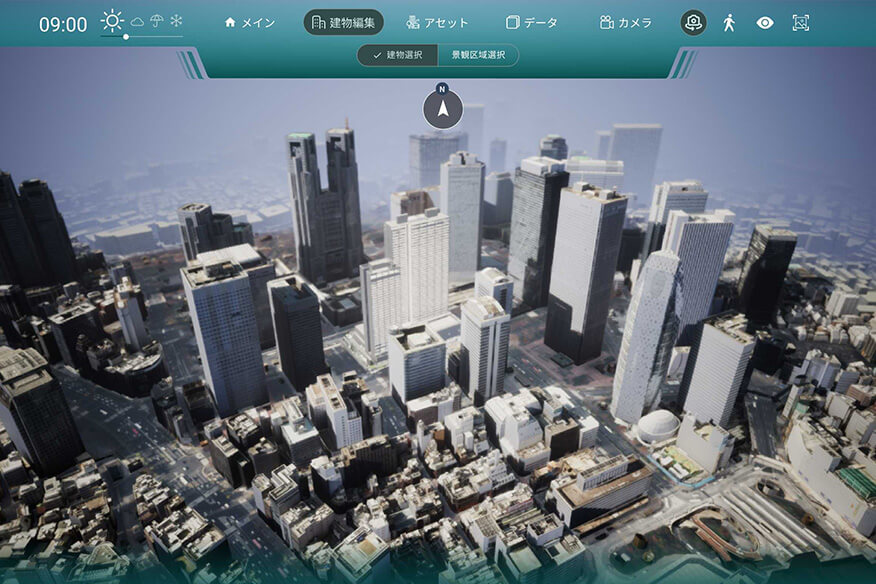

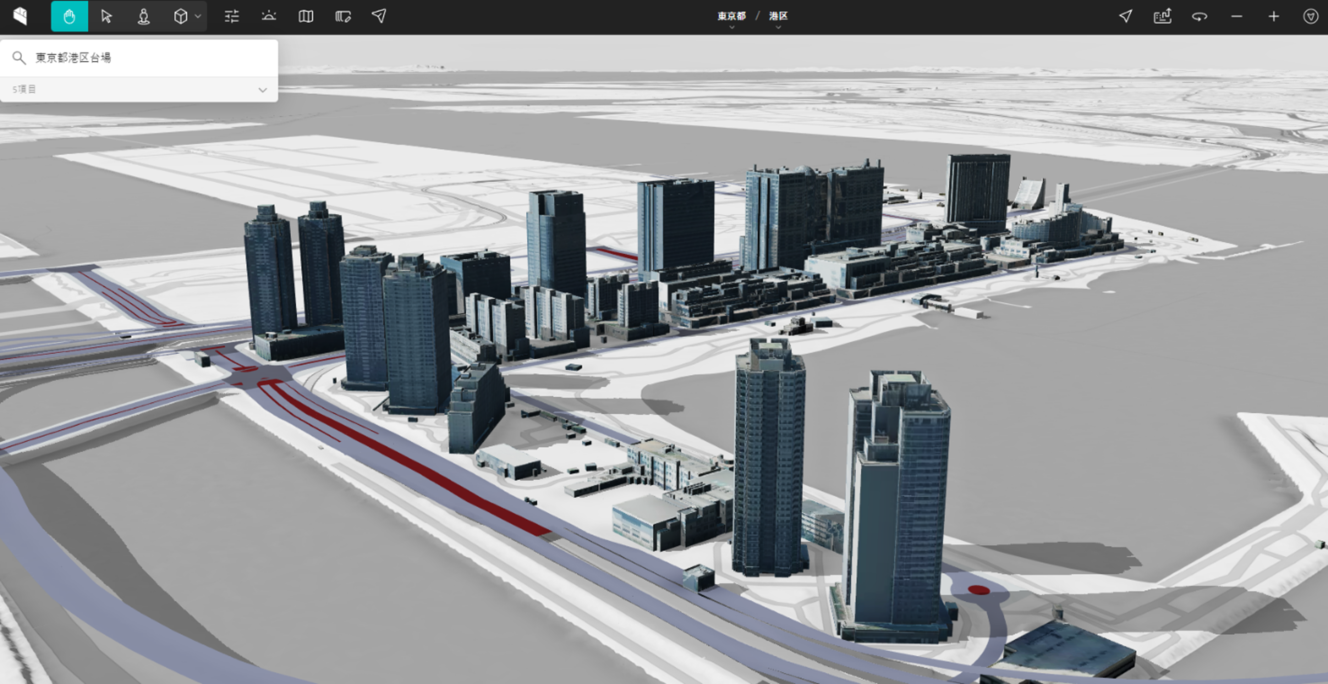

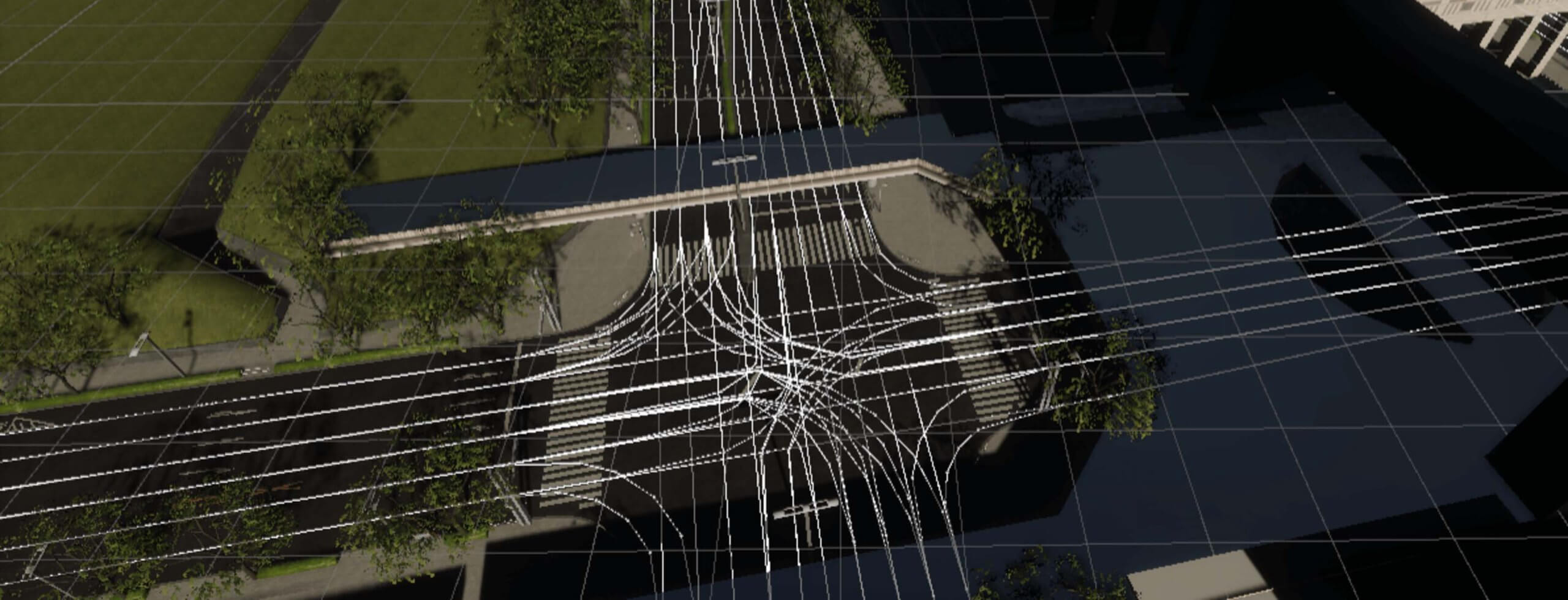

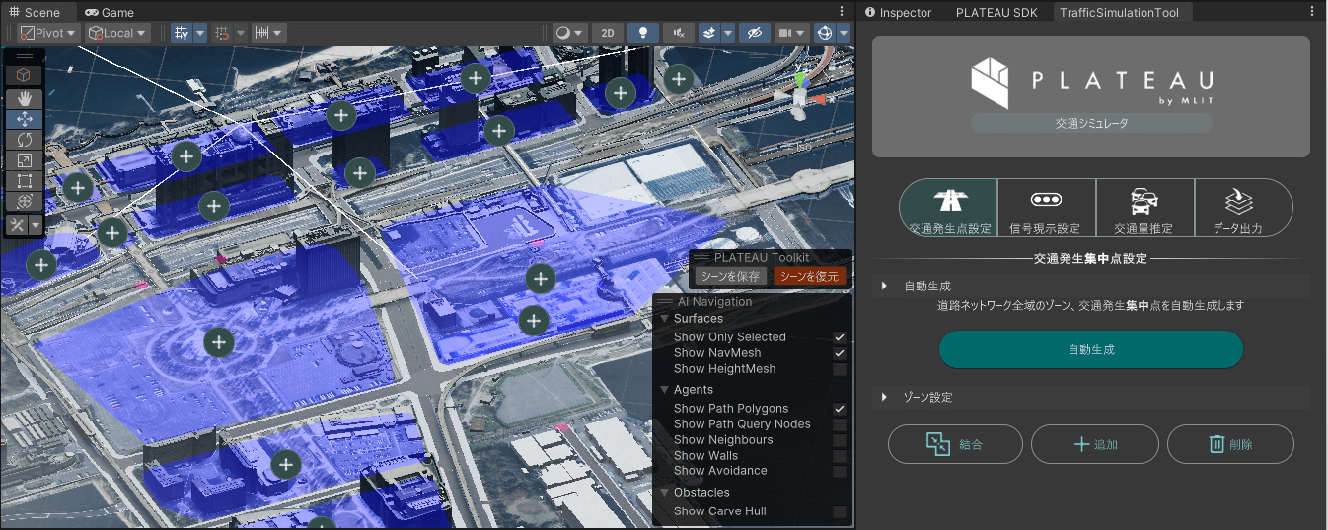

シミュレーションデータ生成ツールは、道路ネットワークデータ生成機能、OD交通量推定機能、信号現示設定機能の3つの主要機能を備える形で開発を行った。道路ネットワークデータ生成機能は、3D都市モデルから道路データをインポートし、自動的に車両用の道路ネットワークデータを生成する機能である。交通(道路)モデル(LOD1-3)から車道や歩道、分離帯の幅等の情報を抽出し、不足する情報は道路幅から推定する等して、ノード(交差点)・リンク(交差点間)・リンク長(区間延長)・車線数・交差点付近のレーン形状を道路ネットワークデータとして再現する。必要に応じて手動編集も可能である。さらに、建築物モデルや地形モデル等を利用してゾーンを生成し、交通の発生点や集中点等を設定する仕組みを備える。本機能ではPLATEAU SDK for Unityを活用している。市販されている様々なシミュレータが独自で定めているデータ仕様に対して柔軟に対応できるようにするために、生成される道路ネットワークは汎用性の高いGeoJSON形式を採用している。AVENUEへのインポートは、付属するコンバータにGeoJSON形式のデータを取り込み、データ構造を変換することで利用可能となる。

OD交通量推定機能は、既存OD交通量と新規OD交通量(新規開発施設の開業に伴い発生する交通量)に分けて推定し統合する機能である。既存OD交通量は、断面交通量*4や交差点交通量の観測値と道路ネットワークデータを用いて、ダイクストラ法により推定した走行経路データにより、エントロピー最大化法を用いて推定を行う。断面交通量・交差点交通量は日本道路交通情報センターで一部入手できる。新規開発分は、用途別床面積に発生集中原単位を乗じた上で、ピーク率、自動車分担率、平均乗車人員等を考慮して発生集中交通量を推定し、その後、既存交通分として推定されたOD交通量のパターン情報を用いて、開発分のOD交通量の推定を行う。結果は車種別・時刻別にCSV形式で出力される。

信号現示設定機能は、信号の位置情報や信号現示の周期情報を読み込み、現在の信号現示をシミュレータ上で再現、及び任意の周期に編集する機能である。JARTIC(公益財団法人日本道路交通情報センター)が提供する信号のオープンデータの読み込みにも対応している。信号現示情報も汎用性の高いGeoJSON形式で出力される。

*4断面交通量:特定の道路の一定区間を通過する交通の量を示す指標

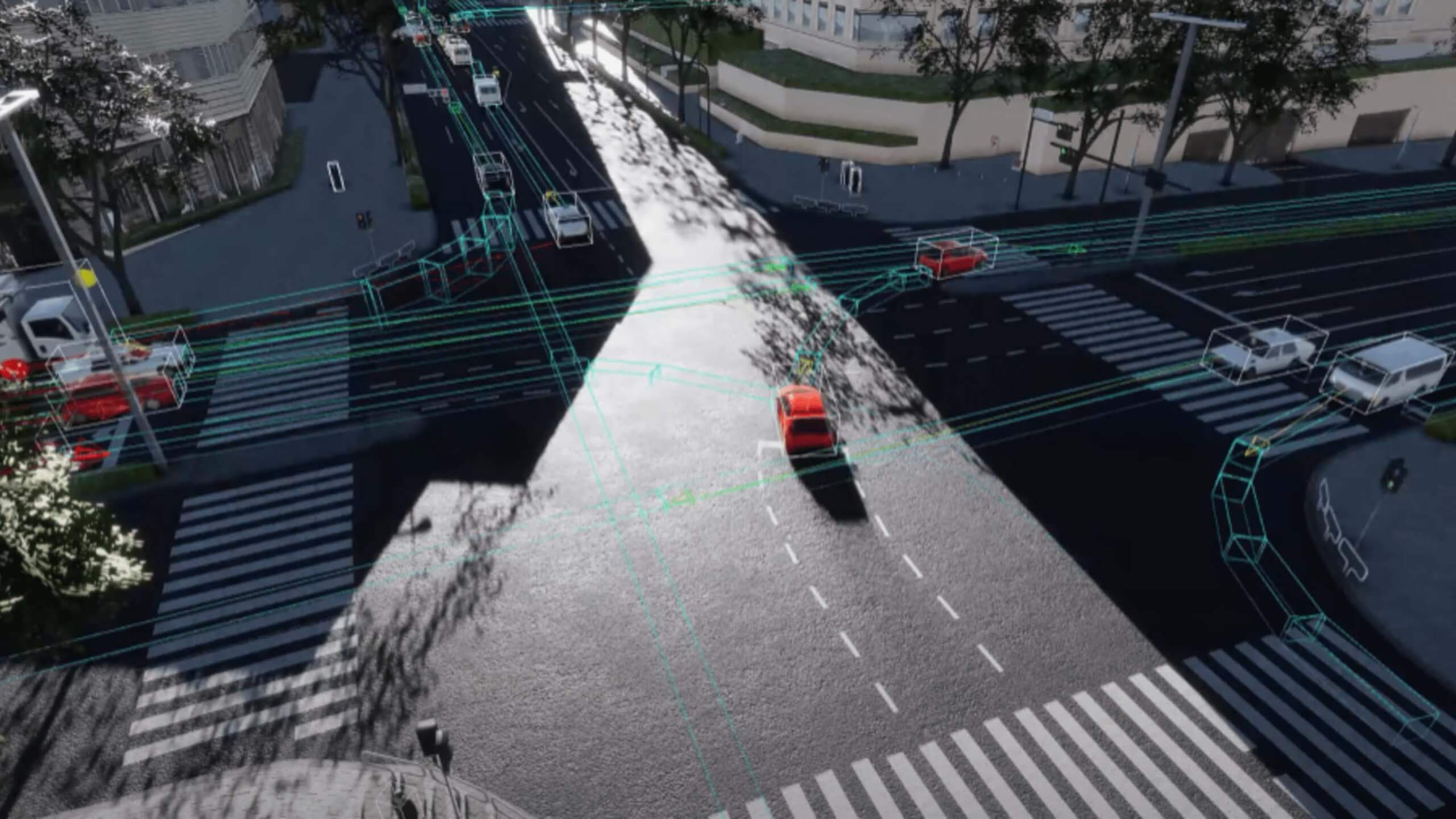

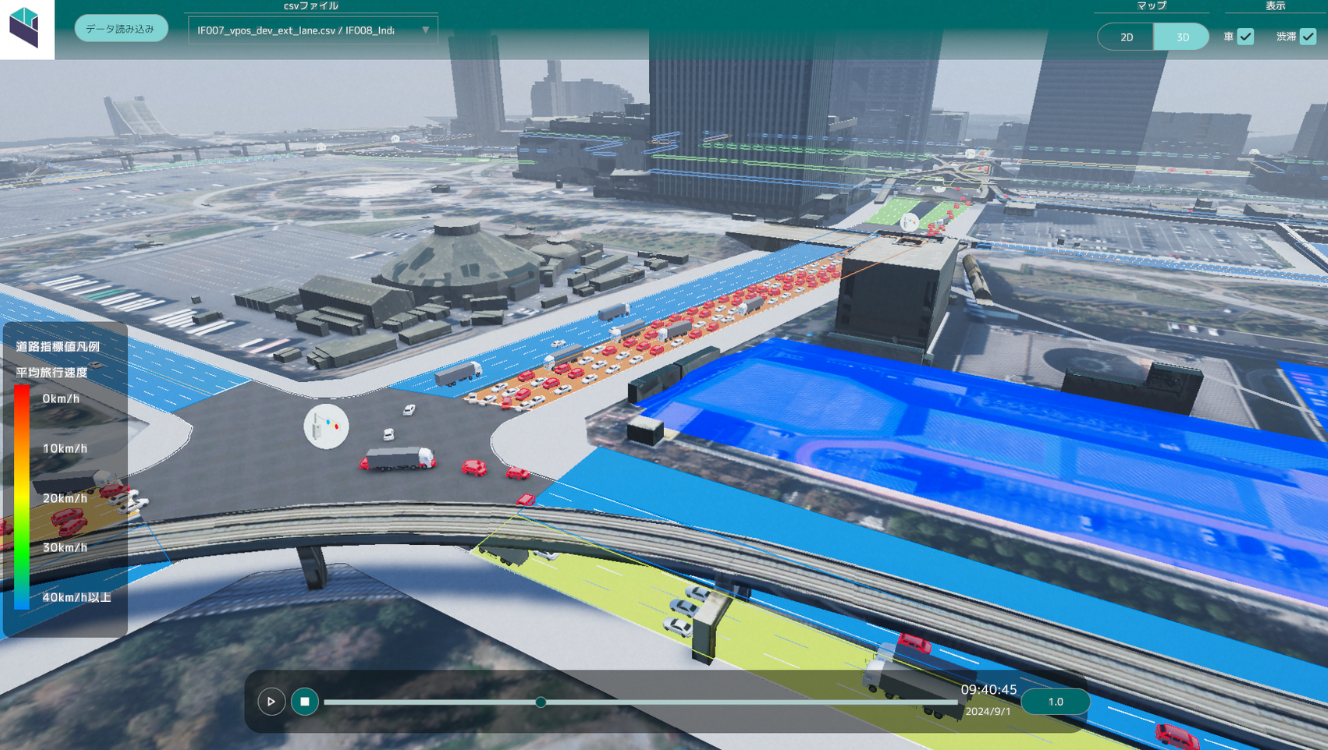

また、シミュレーション結果可視化ツールは車両・渋滞可視化機能を中心に構成される。これらのデータ生成機能を活用して得られたデータを各種ミクロ交通シミュレータに入力し、シミュレーション結果を算出する。得られた車両位置情報データや道路指標値データを可視化ツールに入力することで、車両の動きや渋滞状況を視覚的に確認できるようになる。

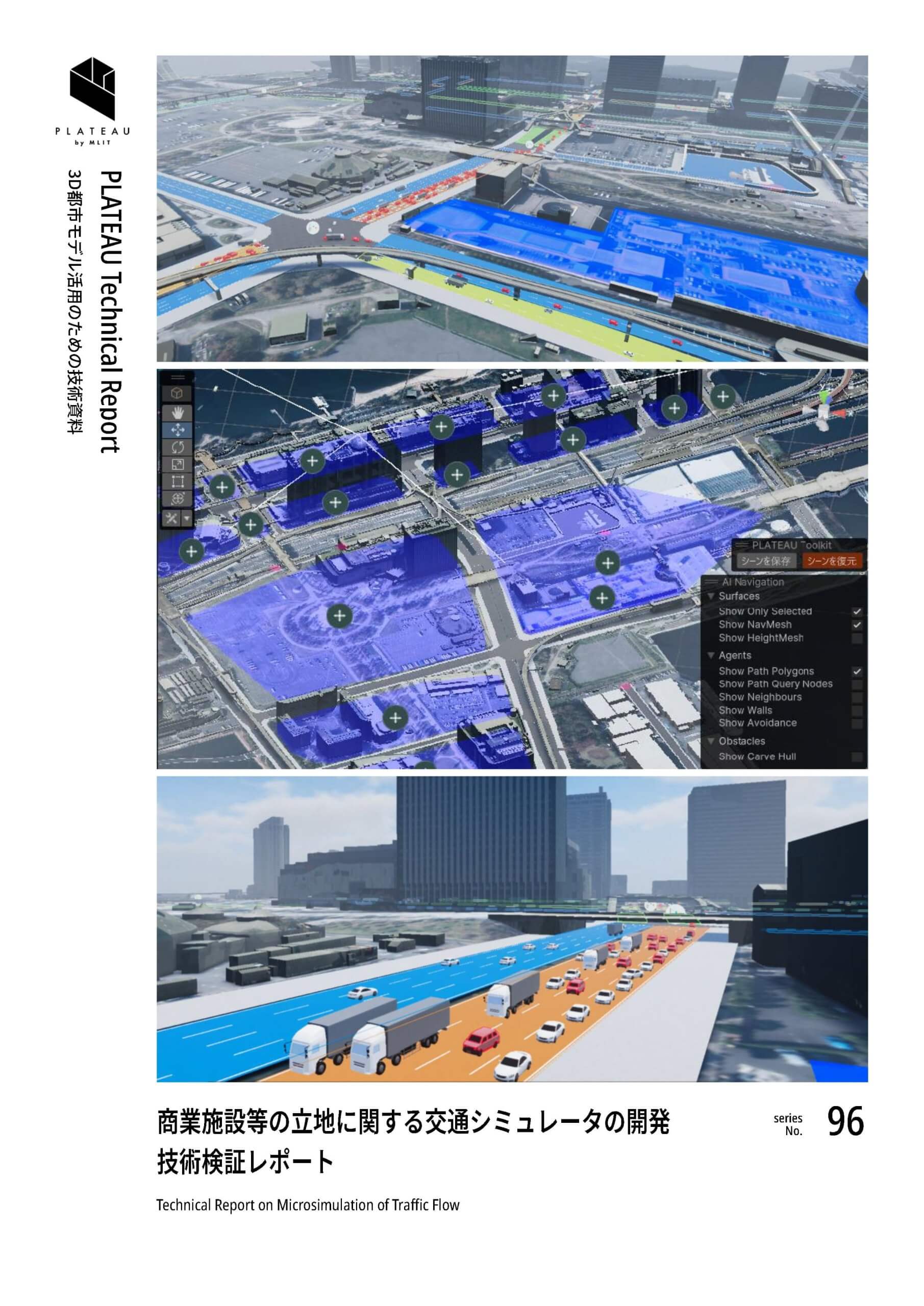

車両・渋滞可視化機能では、ミクロ交通シミュレーションから出力される車両位置情報データおよび道路指標値データを基に、車両の走行ならびに渋滞状況を3D可視化する。3D都市モデルの建物モデルや交通(道路)モデル等が表示された状態で車両が3Dで走行する様子が表示可能であり、道路の色を動的に変化させることで渋滞状況を把握できるように設計されている。また、新規開発した施設に到着する車両及び出発する車両に赤いハイライトをつけることで、施設に到着する車両の動線を追うことができるようにしている。

本システムの検証として、道路ネットワーク形状の再現性、及び業務効率化や関係者協議における有用性を検証した。

検証で得られたデータ・結果・課題

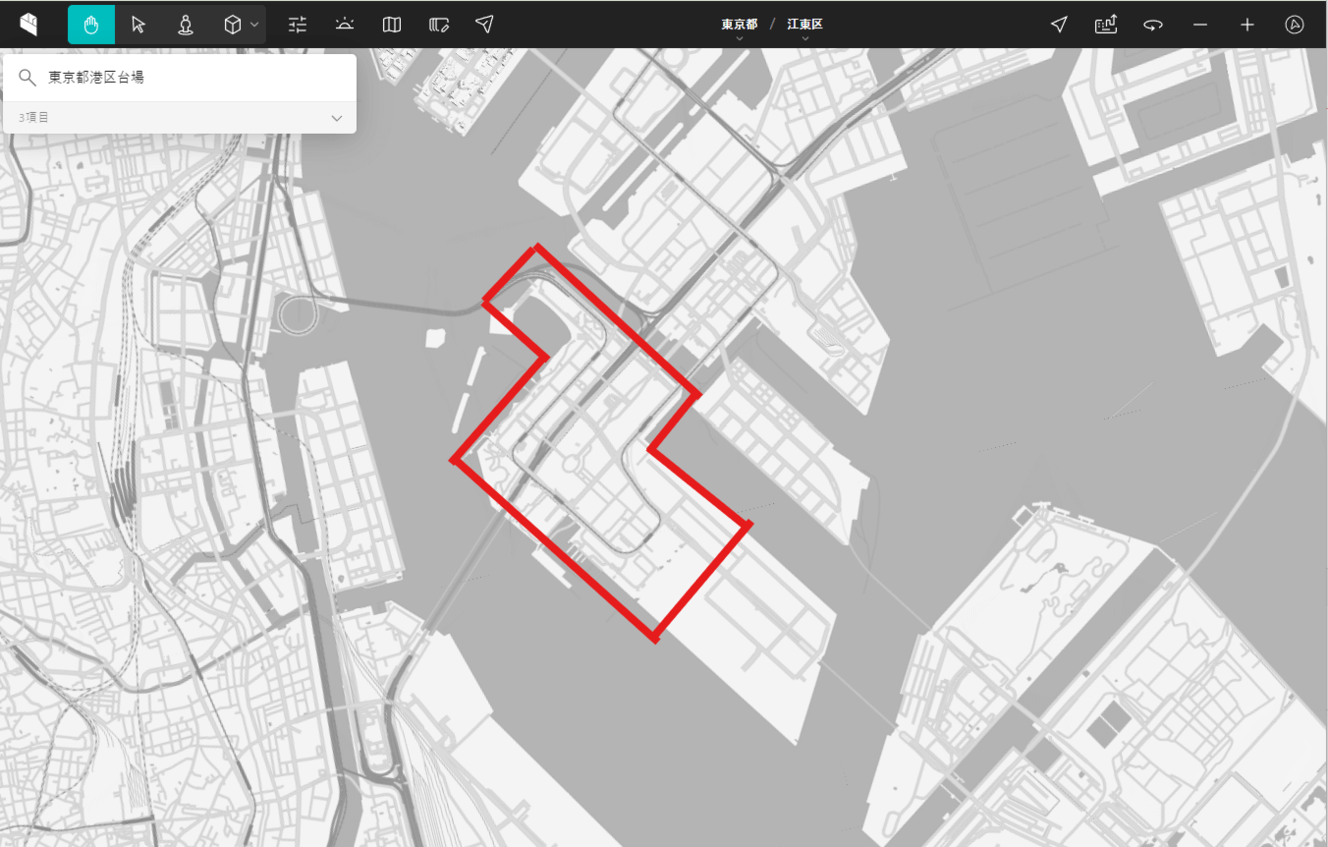

本プロジェクトでは、開発したシミュレーションデータ生成ツールを利用し、港区台場・江東区青海エリアで仮想の大規模商業施設開発を想定した交通シミュレーションを実施し、3D都市モデルを活用した道路ネットワーク形状の再現性と作成作業の簡略化、及び出力結果の可視化ツールによる視覚的表現の有効性を検証した。台場・青海エリアは、検証に十分な交通量がありながらも出入口が限定的であるため交通の流出入が少なく、対象エリア内の交通発生点の設定に集中できることから本検証に適すると判断した。

シミュレーションデータ生成ツールの検証では、道路ネットワーク作成の効率化効果を測るため、対象エリアのネットワーク形状の再現性を地理院地図の航空写真との比較から算出した。

再現率はノード(交差点)・リンク(交差点間)・リンク長(区間延長)・車線数・交差点付近のレーン形状の一致率を数値化した指標である。検証の結果、再現率は60%であり、従来は手動で作成していたミクロ交通シミュレーション用のネットワークデータの作成の効率化が図られることが確認された。一般的に、アンダーパスやトンネルといった地下を通過する道路は航空測量ができず、詳細な情報が存在しないことから、今回の実証では自動生成の対象を地上の道路に絞った。

また、作成に高度な技術が必要となるOD交通量については、断面交通量の観測値と推計値の相関係数が0.94(完全一致:1.0)であり、実際に観測した断面交通量と比較してほぼ同等のシミュレーション精度が担保できることを示した。交通シミュレーションの実行までに要する作業時間は一般に20時間程度を要するものであるが、こうした作業の効率化により、作業に要する時間は2時間(90%減)となることが確認された。

民間企業向けの有用性検証では、主にシミュレーションデータ生成ツールによる作業効率化の可能性などに関して、開発に伴う交通影響の評価を実際に行っている企業の方々を対象に5名にヒアリングを実施した。

検証の結果、交通シミュレーションの作業時間の短縮に寄与するかについて、全ての被験者から高い評価を得た。また、UI/UXについては3D上での特定の交差点にズームインする等の自由な視点操作により詳細な議論が可能となる、といったコメント等、被験者から非常に好意的な評価を受けた。

これらの結果から、大幅な業務削減効果が得られることが分かった。一方、信号現示の変更などを協議する際には路線単位の渋滞状況ではなく車線単位で確認したい、といったコメントから、関係者協議をより円滑に進めるためには、車線単位の渋滞状況を数値化し可視化する必要があることが示された。

自治体向けの有用性検証では、まちづくり・都市計画に関連する業務を行っている方々14名に対して、シナリオとして周辺の主要幹線道路や生活道路などがある開発予定の施設周辺をシミュレーションした結果を提示した。シミュレーション結果は開発予定の施設に面する道路とその道路に左折で流入する道路で渋滞が発生し、上流の路線までその渋滞が波及していくものとなっている。これを可視化した結果を確認してもらい、ヒアリングを行った。

検証の結果、可視化ツールにより、数値による裏付けに加え、渋滞状況を直観的に理解できるようになる、といったコメントが得られた。また、関係者間の議論をより円滑に進めるために駐車場出入口付近を通行する歩行者との連動性を確認したい、といった要望も複数あった。

このことから、シミュレーション結果を3D可視化することで新規開発に伴って変化する交通状況を関係者間でより効果的に共有できることが示された。さらに、自動車交通と人流を組み合わせたシミュレータを開発することにより、議論が一層円滑かつ高度に進められることが期待される。

参加ユーザーからのコメント

施設開発に携わる民間企業の担当者ヒアリング

・道路の3D都市モデルを読み込んで、自動的にネットワークが生成されるのは作業効率につながると思う

・混雑状況を路線単位で表示していたが、車線毎の混雑度を表現したい。車線毎の混雑状況を表示できると、信号現示の変更等の渋滞改善策がわかりやすくなり、関係機関との協議が進みやすくなる

・今までは交通シミュレーションの結果を平面的に見ていたが、3Dで視点を変えてみることができるのは良い

施設開発に携わる自治体の担当者ヒアリング

・大規模開発を行う際に道路幅員を変えずに対応するのか、シフト長を変更して整流化を図るのか、といった判断が必要であるため、道路ネットワークデータがリアルになっていて、現況を再現ができるのかがポイントである

・開発事業者の事業地に痛みを伴いながら交通体系を整えていく必要もあるため、そこまでの操作性を備えたシステムになればよい

・開発事業においては、歩行者空間の容量とあわせて改善していくことも考慮しているため、自動車の流れへの影響に加えて、歩行者への影響の観点がセットで評価できたらよりよい

今後の展望

今回のプロジェクトでは、開発した交通シミュレーションシステムのシミュレーションデータ生成ツールを活用することで、ミクロ交通シミュレータの利用に必要なインプットデータの作成にかかる負担が軽減され、利用が容易になることが示された。また、開発に伴う関係者協議で可視ツールを活用することで、交通状況をより直観的に把握することができ、議論の円滑化に役立つことが示された。

今後は、シミュレーションデータ作成をより簡易化するために、道路ネットワークデータ生成の精度向上が求められる。今回の実証では対象外としたアンダーパスやトンネルなどの道路についても、効率的な再現手法の検討が必要である。再現率を向上させることで、自動生成が可能な範囲を広げ、地下道路からの流出入が多く発生する都心部でも本システムを活用することが可能になる。

さらには、活用場面をさらに広げるために、歩行者シミュレーションとの連携が求められる。大規模商業施設の開発に伴う交通影響評価に留まらず、近年においては、ウォーカブルなまちづくりのための道路空間の再配分の影響評価等においてもニーズが高いことが本実証を通して示された。これらのニーズを満たすためには、車両・人流が相互に与える影響を加味する必要があり、より詳細かつ高度な交通及び人流の動態シミュレーションが求められる。

これらの取組みにより、交通シミュレータの利用を普及させることで道路交通対策を高度化し、大規模不動産開発に伴う地域への交通影響の解消を図り、市民と交通の安全性と快適性を両立するまちづくりの実現を目指す。