地下街データを活用したナビゲーションシステム v2.0

| 実施事業者 | JR東日本コンサルタンツ株式会社 |

|---|---|

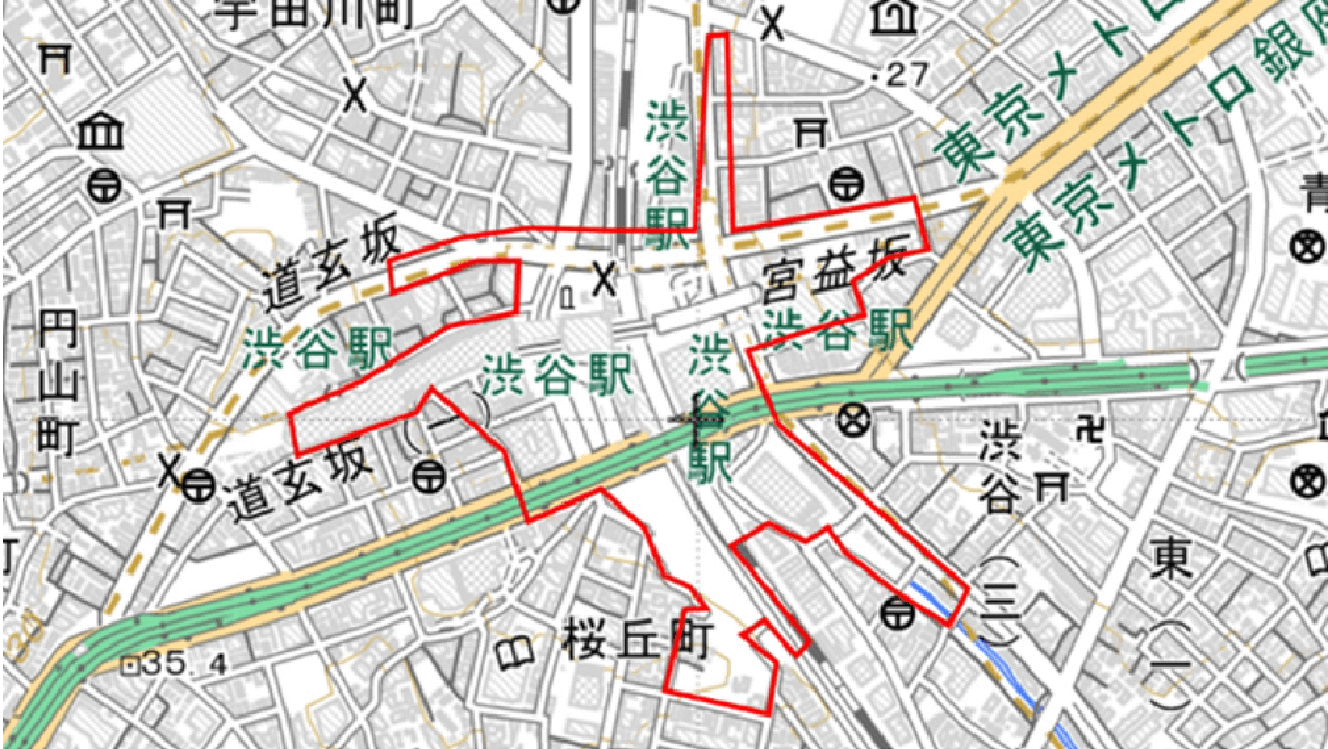

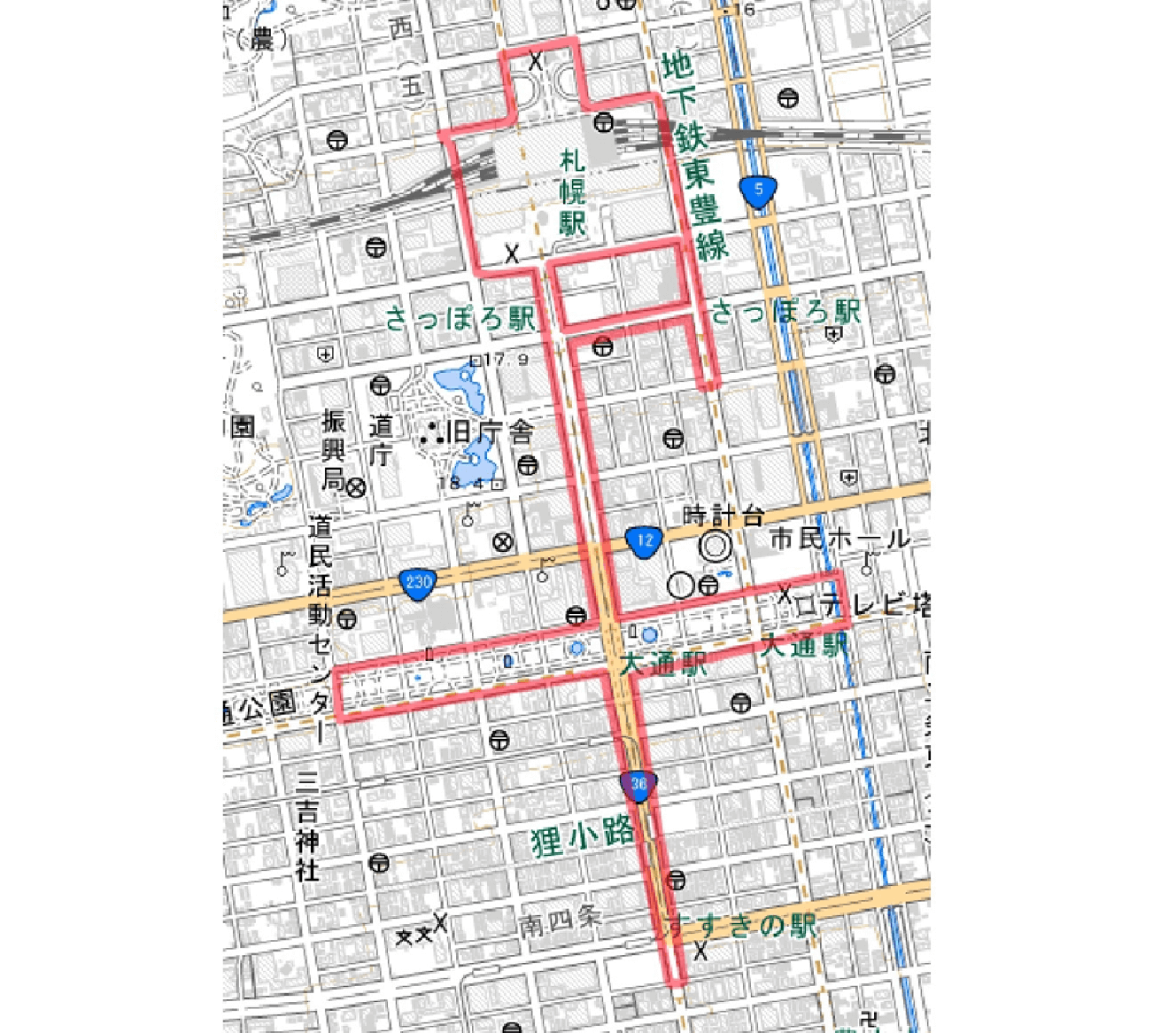

| 実施場所 | 渋谷駅周辺エリア / 札幌駅周辺エリア / 高松駅周辺エリア |

| 実施期間 | 2024年12月~2025年1月 |

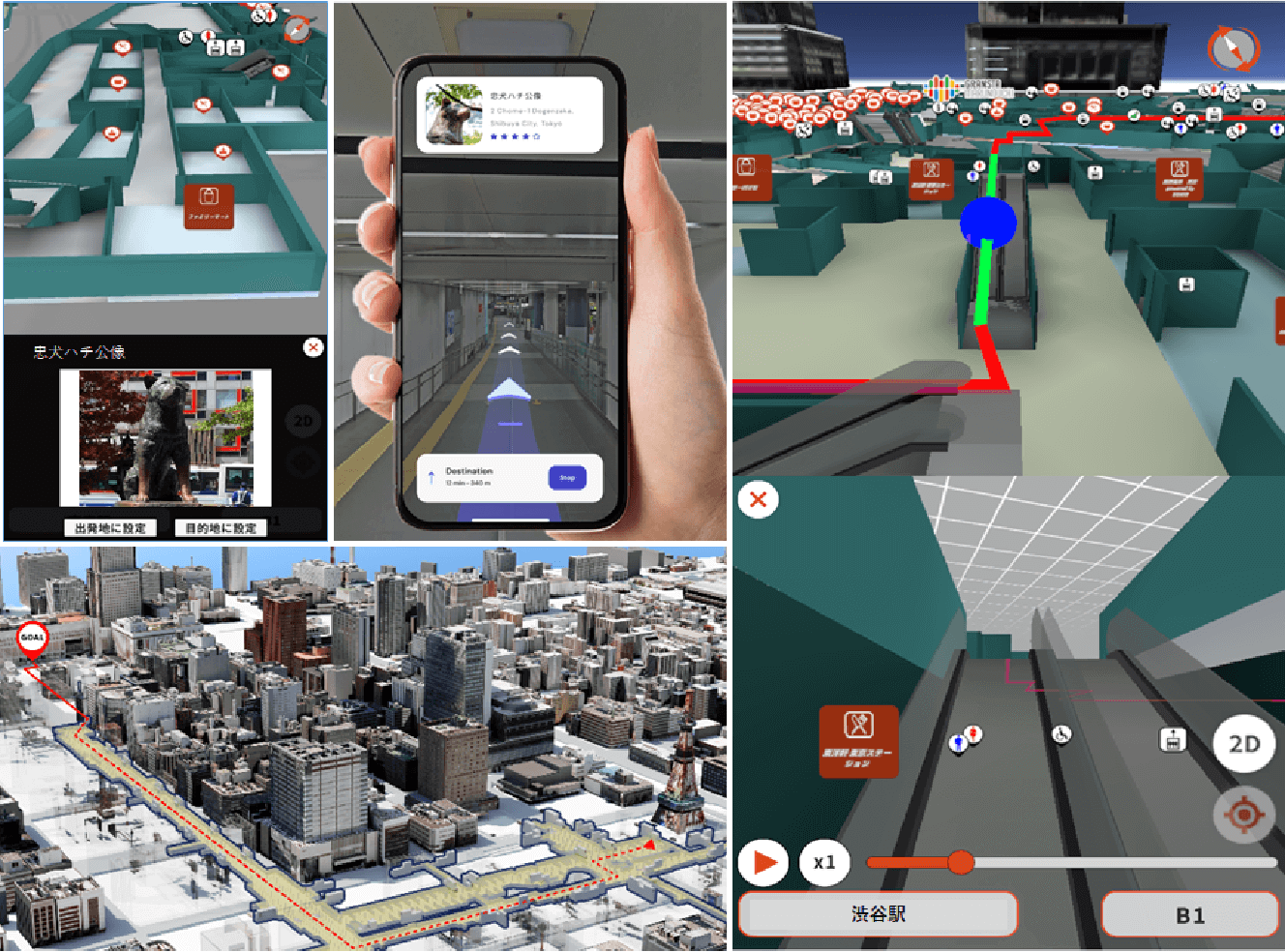

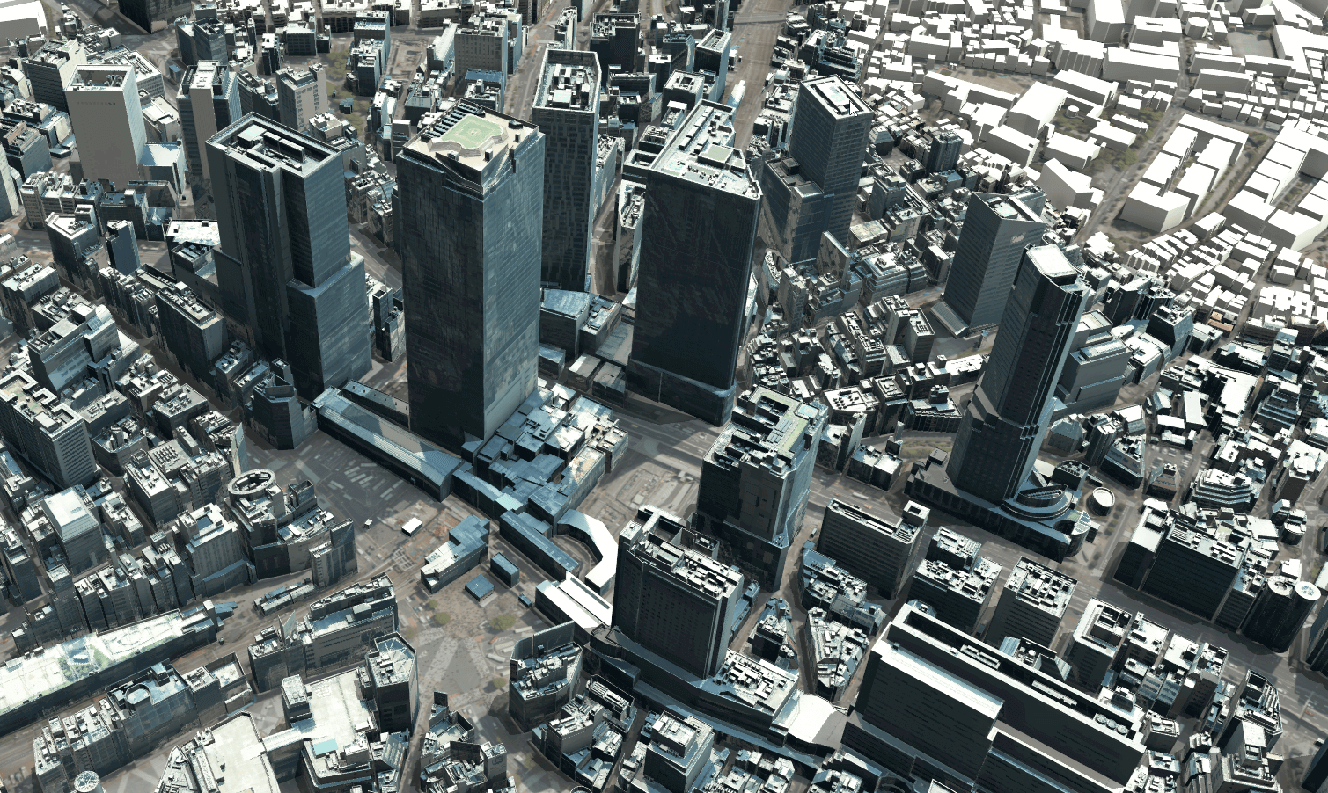

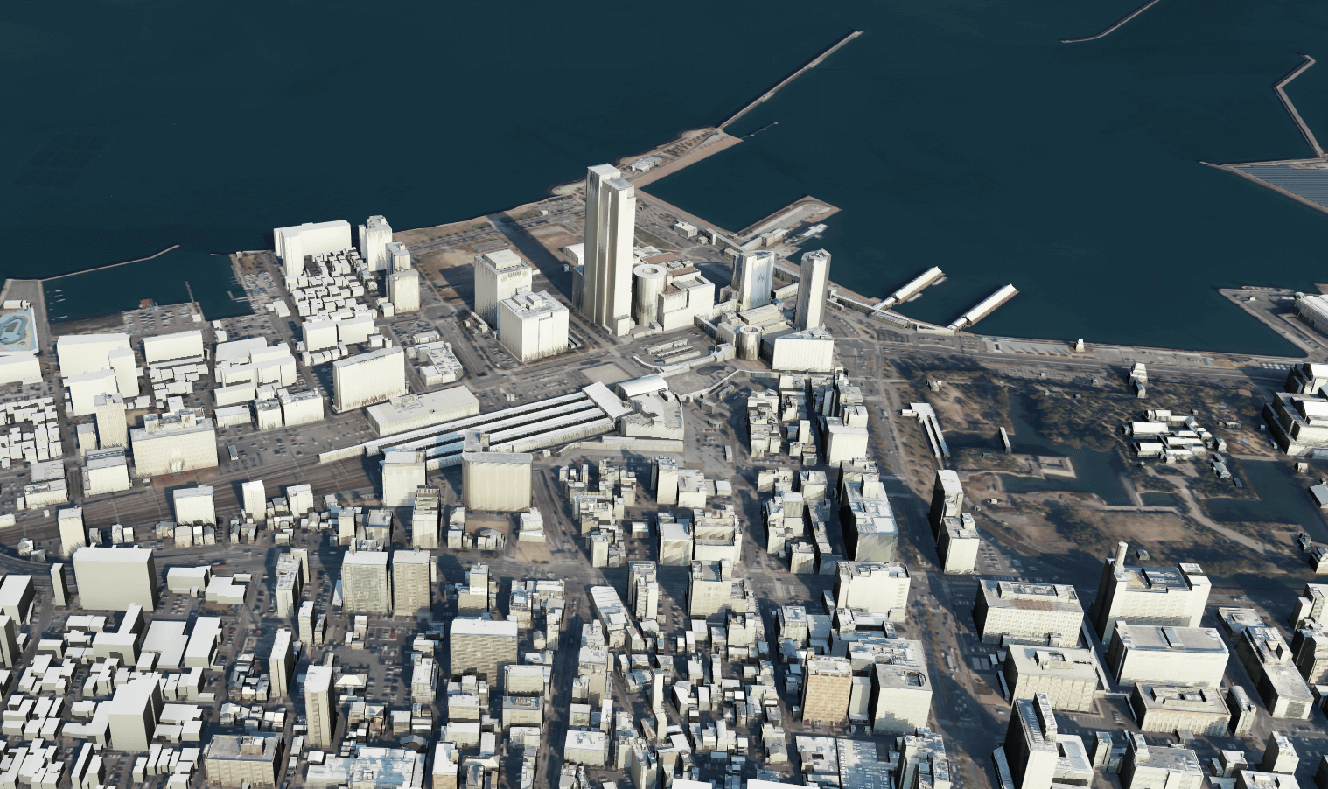

鉄道駅周辺の地上・地下をシームレスに統合した三次元地図基盤を構築し、経路を3Dで案内するナビゲーションシステムを複数エリアで展開。地域情報発信との連携も行い、都市デジタルツインにより駅周辺の利便性を向上するツールとして社会実装を目指す。

本プロジェクトの概要

駅、市街地、地下街など都市の各施設の三次元構造に関する情報は、それぞれの施設管理者が様々な形式の地図や設計情報として整備・管理しているが、関係者が多岐にわたるため複数施設を一元的に管理する情報基盤の整備が進んでいない。また、多くの都市において、駅周辺の店舗・施設情報も同様に個別に発信しており、統合した情報発信プラットフォームが存在しない。

本プロジェクトでは、2023年度の「地下街データを活用したナビゲーションシステム」の成果を踏まえ、複数エリアで3D都市モデルを用いた三次元地図基盤を構築し、各エリアにおいて地上・地下・屋内外シームレスな歩行者向け3D/ARナビゲーションシステムを展開する。また、来街者等のアプリ利用者に店舗や施設、地域の観光情報のほか、有事の際の避難施設情報等も提供することにより、非常時にも活用できるアプリとして地域の情報発信にも貢献する。この取り組みにより、エリア内におけるシームレスなナビゲーションと情報発信を行うことができる三次元地図基盤の普及・拡大を進め、駅周辺の利便性の向上や都市デジタルツインの社会実装の加速を目指す。

実現したい価値・目指す世界

ターミナル駅やその周辺のエリアでは、駅やビル、地下街など複数の施設管理者が各管理箇所の地図・設計情報を個別に管理している。駅や周辺ビルを繋ぐ地下街やペデストリアンデッキがあるエリアにおいては歩行空間が複雑に交差しているが、各施設管理者が個別にマップ等を作成することから、屋内外・地上地下を含むエリア一体をシームレスに繋ぐ基盤は構築されておらず、来街者にとって分かりやすい経路案内をすることも容易でない。また、統合された情報発信基盤が整備されていないため、非常時において施設管理者等から来街者へ避難所等の情報等を一元的に発信ができる手法が存在しない。

そこで2023年度の「地下街データを活用したナビゲーションシステム」では、東京駅エリア、品川・高輪ゲートウェイ駅エリアで3D都市モデルを活用し駅構内や地下街を統合した三次元地図基盤を構築することでシームレスな歩行者向け3Dナビゲーションシステムを開発した。実証においては三次元地図基盤や3Dナビゲーションの有用性を検証し、経路が分かりやすくなったと評価を受けた一方、ユーザビリティの高い施設検索の手法等、ナビゲーションアプリとしてUI/UXの改善が必要であることが分かった。

本プロジェクトでは、ユーザーからの要望を踏まえた検索手法の改善等に取り組むことによって、2023年度の実証で明らかになったUI/UXの課題を解決する。さらには、新たに3つのエリア(渋谷・札幌・高松)にて三次元地図基盤を整備し、歩行者向け3Dナビゲーションシステム、及び情報発信プラットフォームの有効性を検証することで、アプリの汎用性を高めるほか、多都市への展開にあたっての考慮事項や社会実装に向けたアプローチを明らかにする。

この取り組みにより、様々な都市の三次元地図基盤の普及拡大を進め、シームレスで使いやすい歩行者向けナビゲーションサービスを提供するとともに、施設管理者等から来街者へ一元的に情報発信可能なプラットフォームを整備することで駅周辺の利便性向上を実現する。

出典:地理院地図

出典:地理院地図

出典:地理院地図

検証や実証に用いた方法・データ・技術・機材

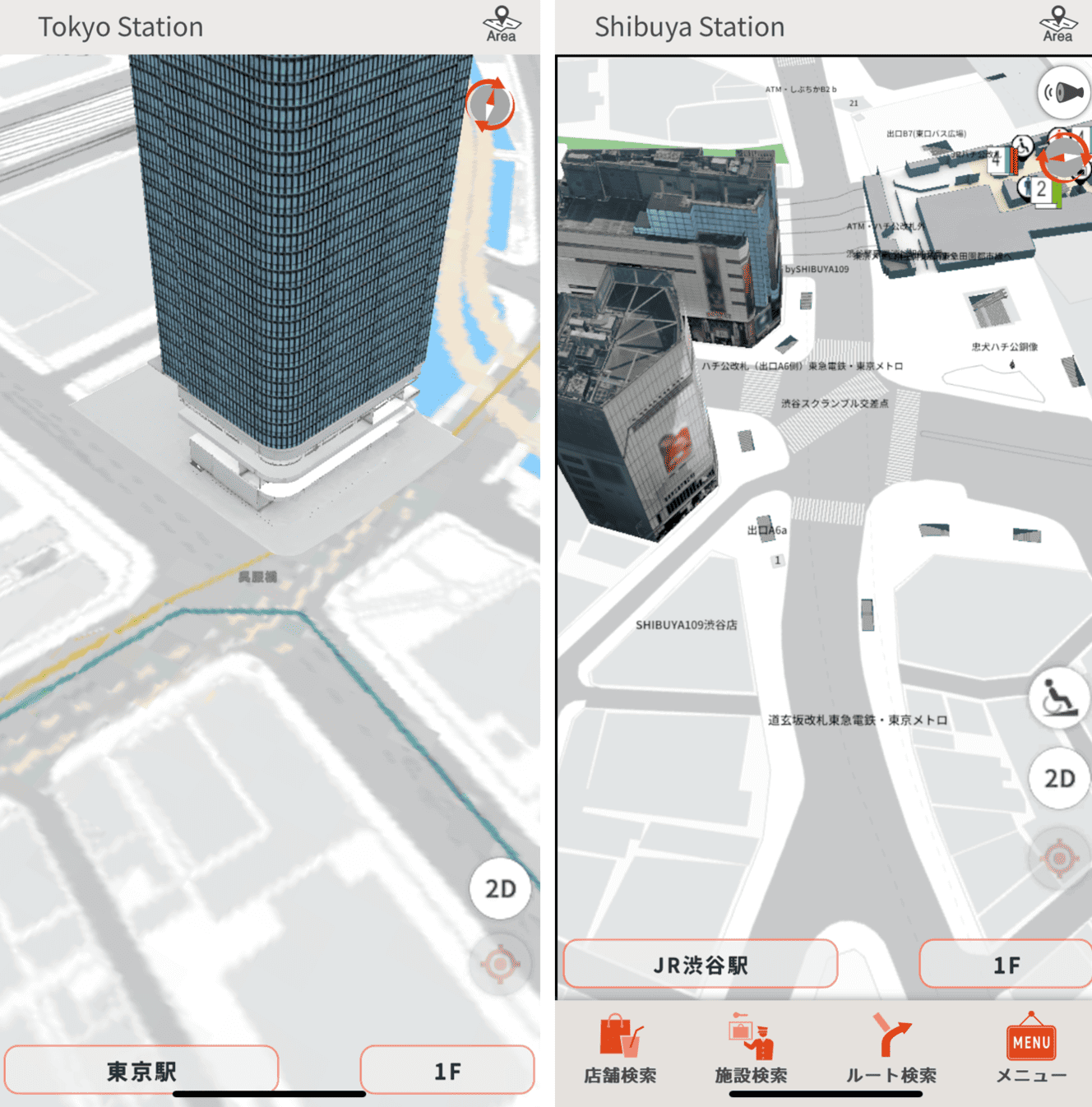

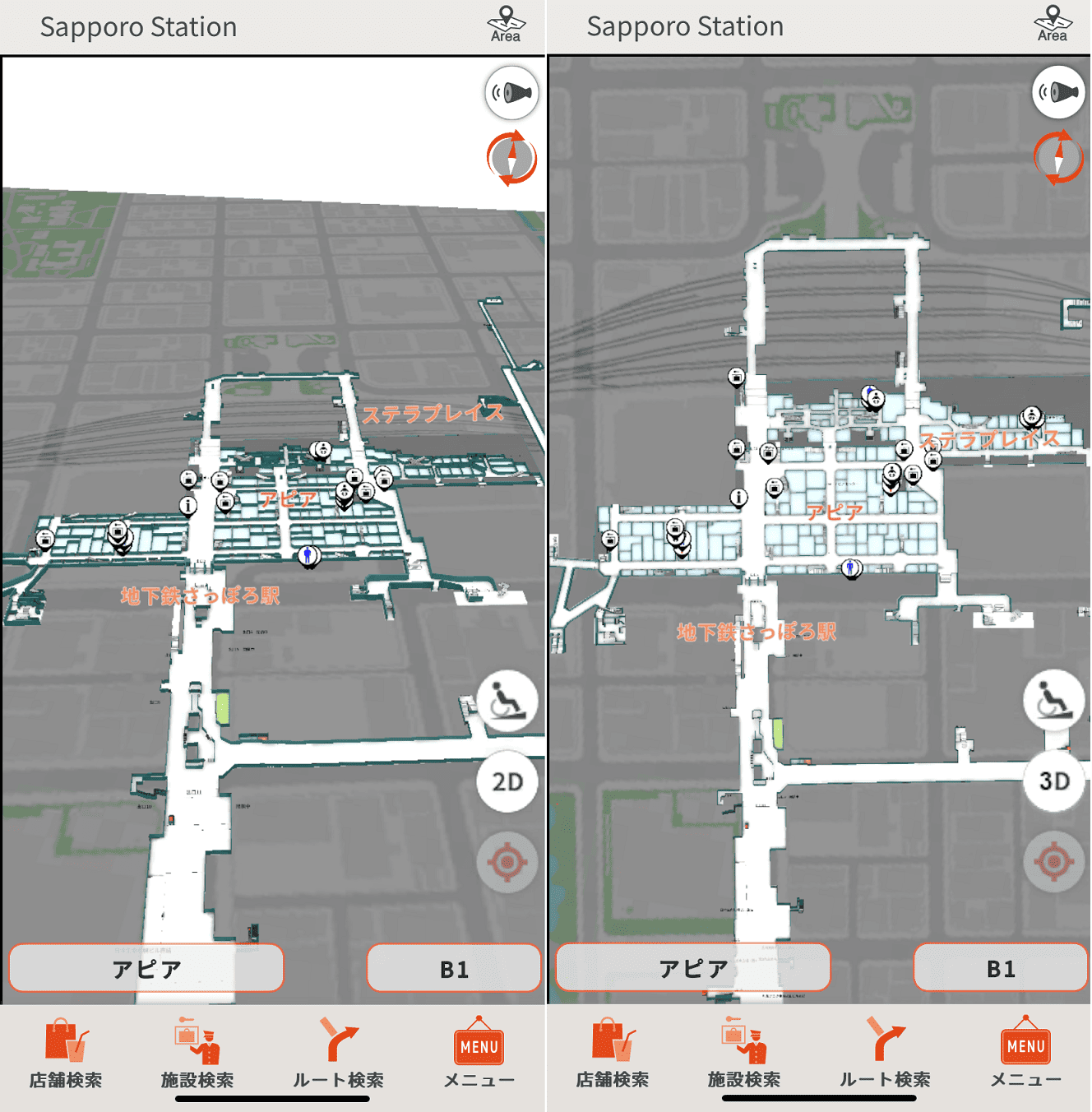

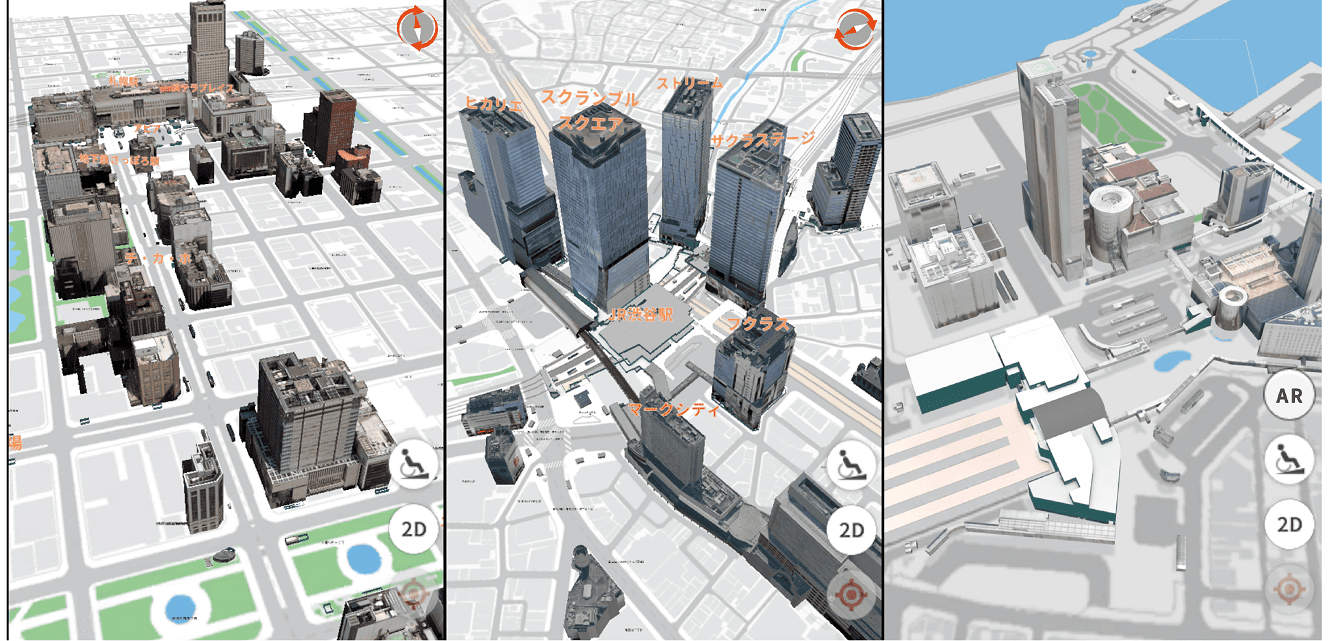

本プロジェクトでは、2023年度の「地下街データを活用したナビゲーションシステム」に引き続き、「東京ステーションナビ」(JR東日本コンサルタンツ提供)に改修を加えることで、駅周辺の利便性向上を目的とした3Dナビゲーションアプリを開発した。また、社会実装に向けた汎用性の検証のため、首都圏だけでなく地方都市を含めた、渋谷駅・札幌駅・高松駅の3つのエリアを対象として三次元地図基盤を整備し、ナビゲーションシステムの構築を行った。

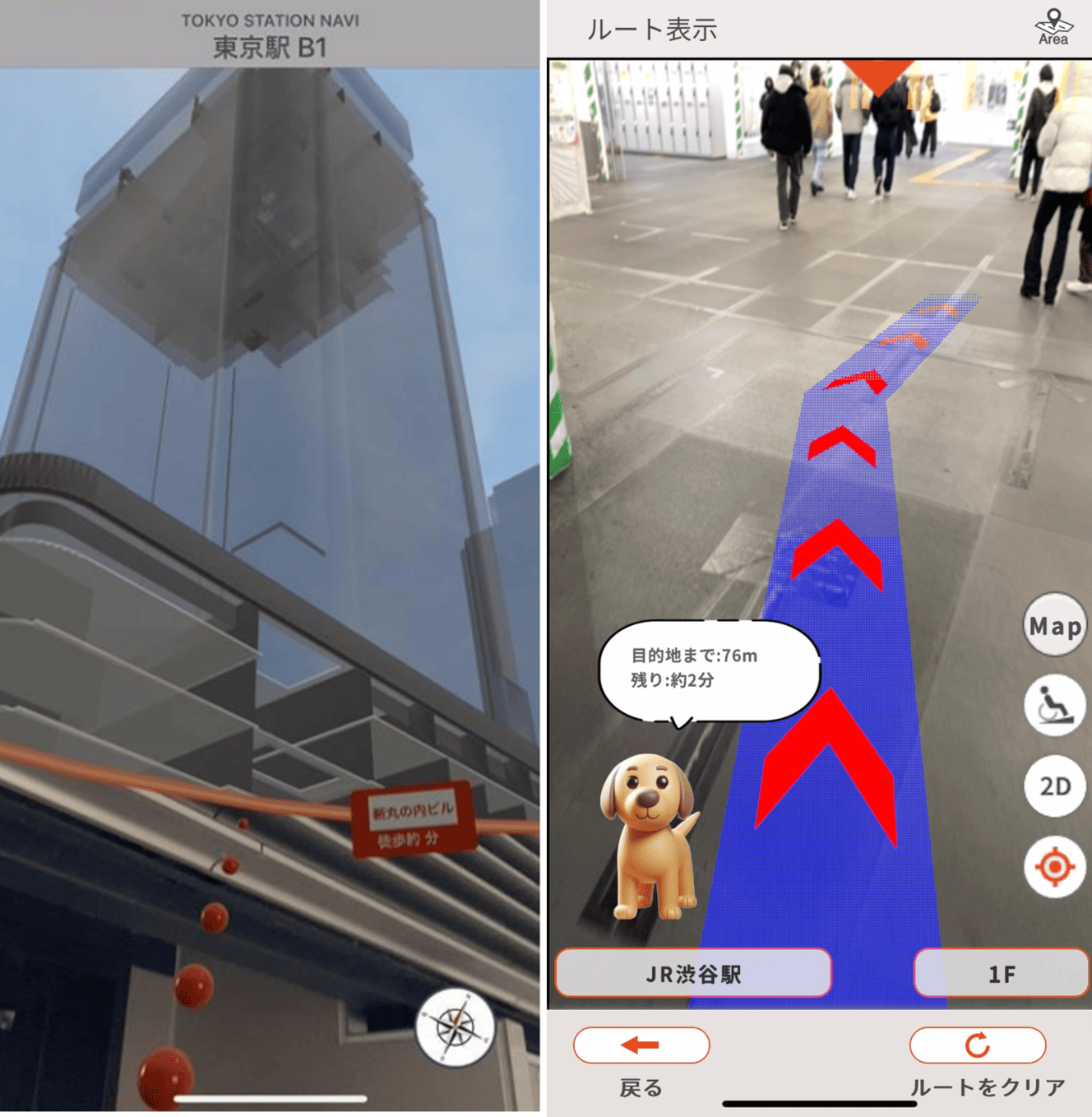

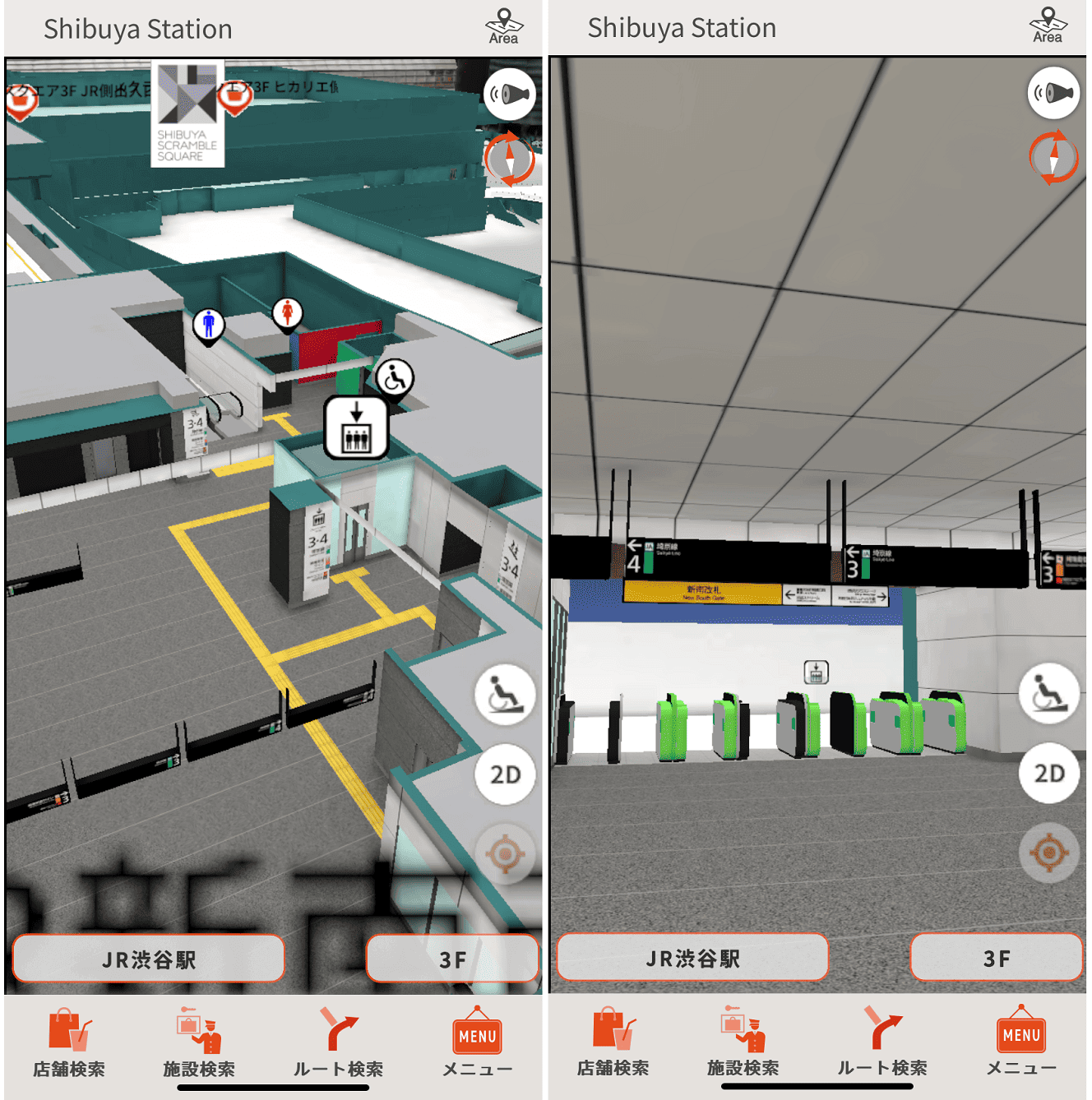

「東京ステーションナビ」は駅を中心とした地上・地下の歩行空間をシームレスにつなぐ歩行者用ナビアプリであり、3Dナビゲーション機能・ARナビゲーション機能の二つの主な機能によって構成される。この他に、店舗やイベント、災害時の避難所等の情報を発信することを目的とした情報発信機能を有する。

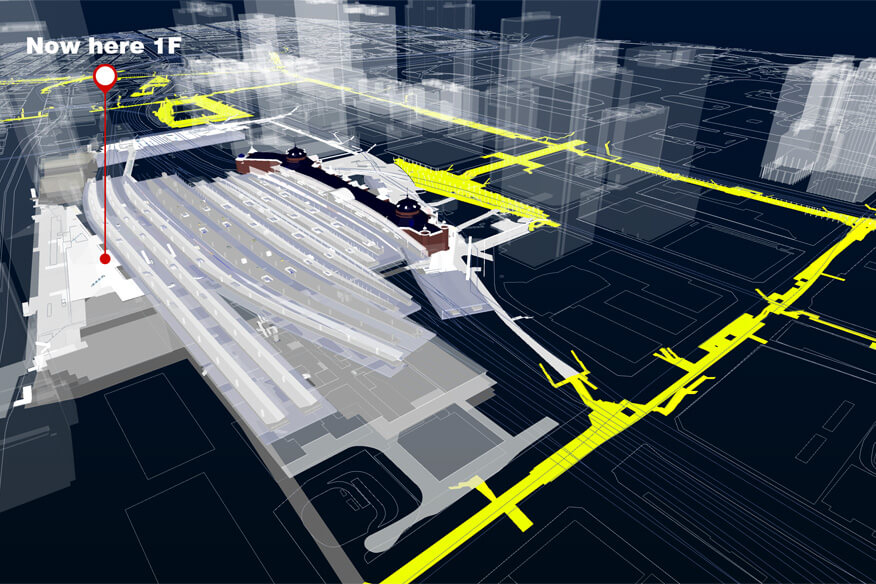

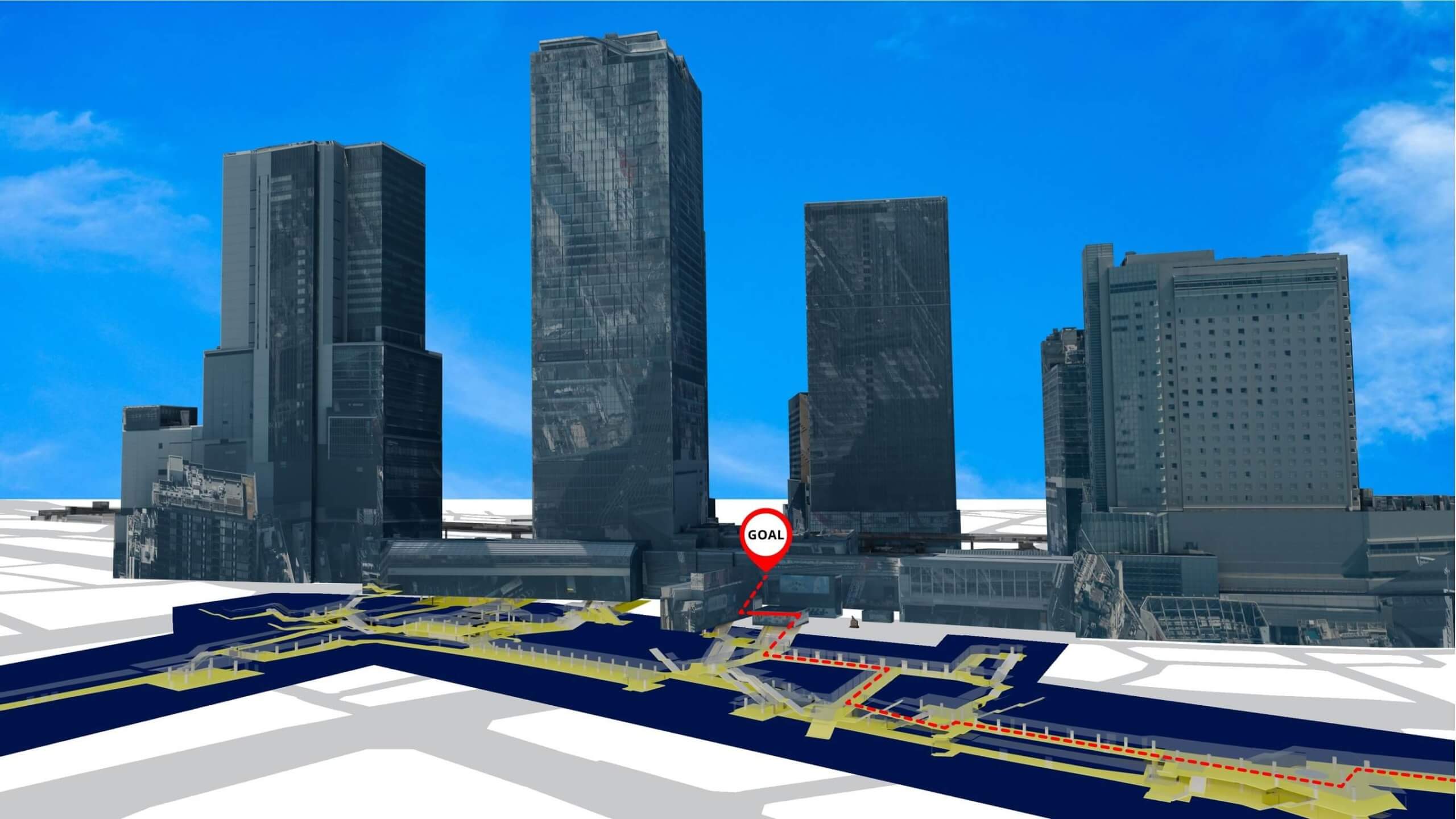

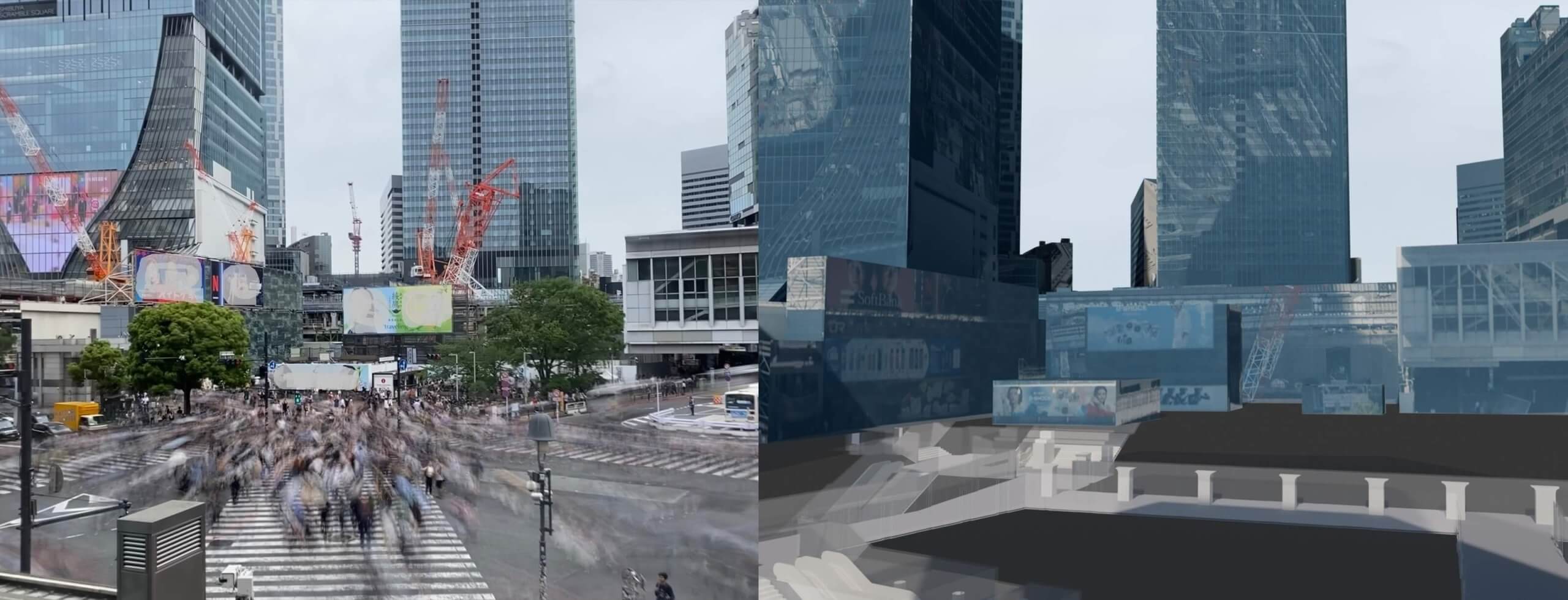

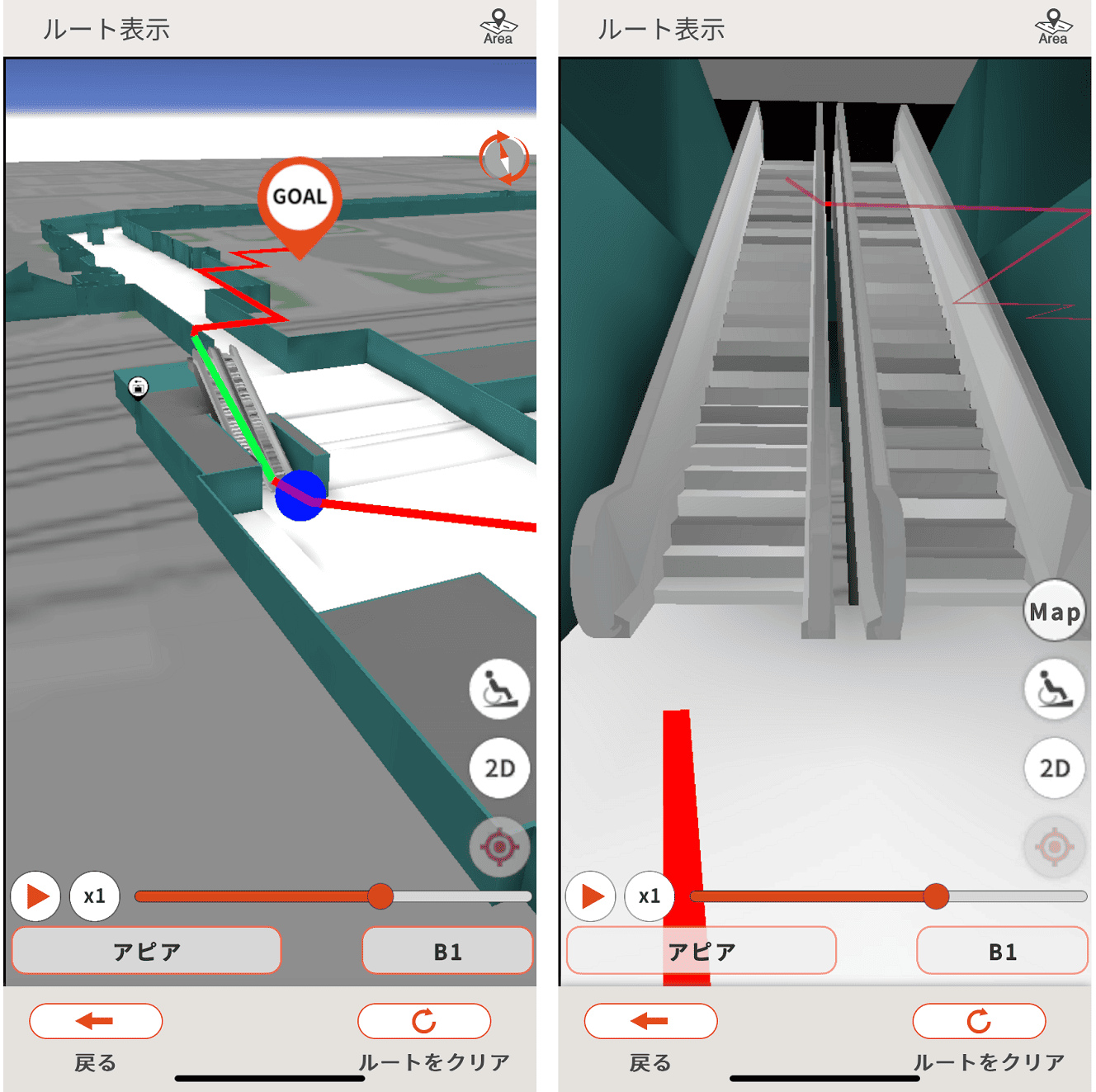

3Dナビゲーション機能は、地下通路などの地下街モデル(LOD4)、BIMデータ等を基に作成したビルや駅の建築物モデル(LOD4)を利用して構築した三次元地図基盤上で、目的地までの経路案内を行う機能である。2023年度の「地下街データを活用したナビゲーションシステム」の開発で、可視化表現を得意とするUnity WebGLを用いて実装した。三次元地図基盤はCityGML形式の3D都市モデルをFBX形式に変換したものであり、可視化表現はUnity WebGLを用いて実装している。

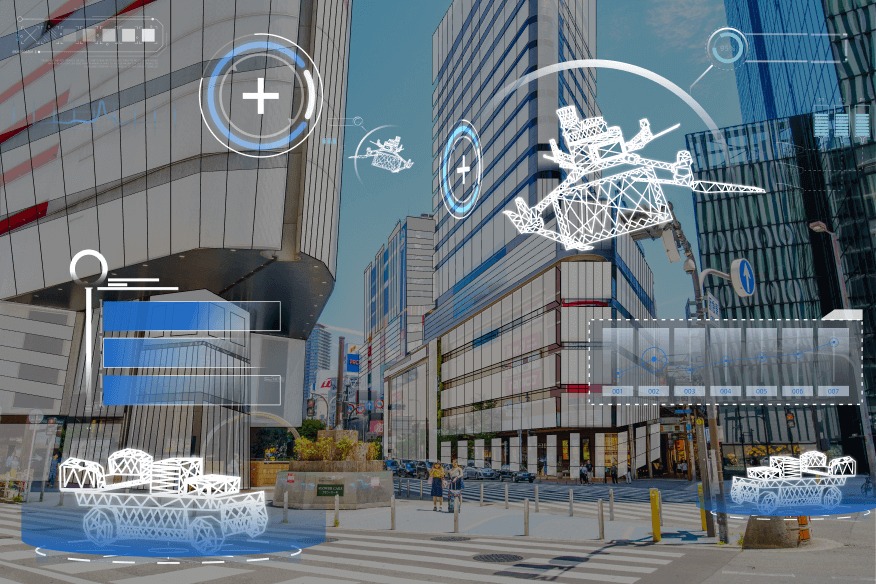

ARナビゲーション機能は、地下空間にいながら地上のビルや目的地がどの方向にあるかを直観的に理解可能とする機能である。地下空間にいるアプリユーザーがスマートフォンを天井にかざすと、カメラに映る天井越しに目的地となるビルのワイヤーフレームが表示される。これによりユーザーは、地下街に滞在中でもスマートフォンの画面から地上建物の3Dモデルと目的地のPOI*1を見て、目的地までの方向を確認することができる。昨年度は東京ステーションナビから分離したアプリとしてARアプリを開発していたが、今年度は東京ステーションナビの1機能としてARナビゲーション機能を実装した。3Dナビゲーション機能と同様にUnityベースで開発することで、非対応となっていたAndroid版でも利用可能となった。

*1 POI(Point of Interest):特定の場所や施設を指す用語。ナビゲーションシステムや地図アプリで、ユーザーが関心を持つ場所や目的地を示すために使用される

自己位置推定に関しては、昨年度同様、iOS版はCore Locationを利用した屋内測位、Android版はBeaconとFused Location Provider APIを組み合わせた独自ロジックで屋内測位を行っている。この屋内測位で得られた緯度経度とフロア、向きの情報を利用して現在地を特定し、東京ステーションナビサーバーから情報提供を行うWebAPIから取得したルート情報を利用することで、目的地までの経路、距離、移動時間を表示する仕組みを構築した。昨年度のARアプリは現在地から目的地までの方向を直線で表示するだけであったが、この仕組みにより、ユーザーに対して歩き出すべき方向を視覚的に示すとともに、距離と時間を明示することで目的地までの移動の概要を示すことができるようになった。

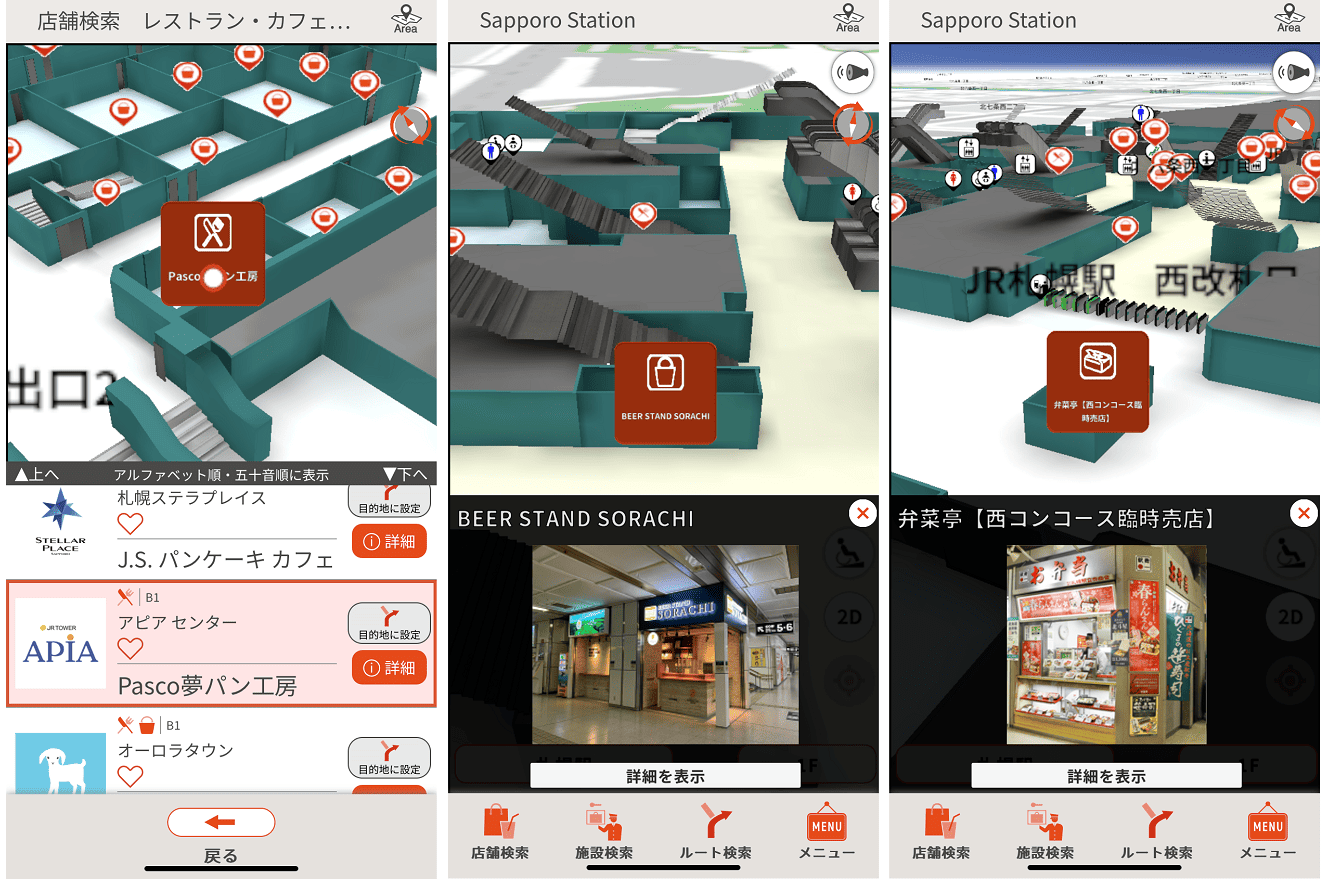

また、UI/UXの改善の一環として、各検索画面やルート表示の改良を行った。具体的には、既存の東京ステーションナビで利用している店舗検索画面・施設検索画面・ルート検索画面をUnity3Dナビゲーションアプリ上で利用できるように加工したほか、2D/3D地図上でのPOIの表示改善、3Dモデルへの装飾(現実の風景に合うように建物内の壁、床、天井の見栄えを改良するなど)を実施した。検索画面について、昨年度は目的地として設定できる候補が予め設定したPOIに限られていたことに対して、今年度は3D地図上で任意の地点を指定できるように改良したことで、ユーザーにとって検索しやすいUIを実現した。また、従来は屋外の表現に1枚の平面地図を利用していたが、今年度は地図タイル画像(あらかじめタイル状に分割した地図画像)を併用する仕組みに変更した。ナビゲーション情報データベースに格納した「階層別2D地図タイル画像」を利用し、ユーザーの視点から近い部分については地図タイル画像を利用して鮮明な屋内地図を表示し、それ以外の部分は1枚の地図画像を表示する。これにより表示スピードを落とすことなく、より高解像度な地図表示を実現した。

加えて、3Dナビゲーション機能における表示スピードの改善のために、シーン分割手法を取り入れた。シーンとはUnityにおける3Dモデルや各種プログラムなどを配置するファイルを指す。昨年度は、東京駅エリア、品川・高輪ゲートウェイエリアの各エリアをそれぞれ1つのシーンとしてコンパイルしていたため、3次元地図の読み込みに時間がかかり、アプリ画面上にモデルが表示されるまでに時間を要していた。これを解消するため、本システムでは施設ごとにシーンを分割してコンパイルし、軽量なプログラムのみを含むメインシーンに非同期に読み込み、各施設の3Dモデルシーンをロードすることで、一度に読み込むデータ軽量化し、従来と比較して素早い画面表示を実現した。また、従来2Dナビゲーション機能はOpenLayersによる階層別2D地図を利用していたがこれを廃止し、3Dナビゲーション機能で利用した三次元地図を真上から表示する形式に変更した。これにより、2D/3D地図の切り替えに要していた時間を大幅に短縮することに成功した。

実証エリアとしては渋谷駅・札幌駅・高松駅を選定し、各都市において三次元地図基盤を作成した。作成に当たっては、オープンデータとして公開されている3次元都市モデルのほかに、各エリアの施設(ビル、駅)の管理者から借用したBIMデータ、CADデータ及び図面(PDFデータ)を利用した。BIMデータについては、データ軽量化のため3Dナビゲーションに必要となる地物への絞り込みを行い、位置情報の付与を実施した。また、借用したデータがCADデータ及び図面であった施設については、平面図及び立面図(断面図)を利用してBIMデータを作成することで対応した。BIMデータ作成にあたっては、Autodesk Revitを利用している。

一方、地下街モデルについては、PLATEAU VIEWでも公開されている3D都市モデルを利用した。渋谷駅周辺エリアにおいては、2023年度に東京都が作成した「13113_shibuya-ku_2023_citygml_1_op」を、札幌駅周辺エリアにおいては、2020年度PLATEAUユースケース開発「屋内センサによる人流モニタリング」で作成された「01100_sapporo-shi_2020_citygml_6_op」を利用した。

本システムの検証として、一般ユーザーへのアンケート調査、及び施設管理者へのヒアリング調査を実施し、三次元地図基盤を活用したナビゲーションアプリの有用性を評価した。

検証で得られたデータ・結果・課題

本プロジェクトでは、「東京ステーションナビ」で一般ユーザー向けに新規に渋谷駅・札幌駅・高松駅の3エリアを公開し、ユーザーアンケートを実施することで、UI/UX改善によるナビゲーションアプリとしての有用性を検証した。また、施設管理者へのヒアリングを通して、情報発信プラットフォームとしての有用性、三次元地図基盤を簡易に作成・維持・更新するために最適な情報量の検証を行った。

一般ユーザー向けの検証では、2024年12月2日から2025年1月31日までの期間で本プロジェクトで開発した機能を一般公開し、3Dナビゲーション機能とARナビゲーション機能の有用性についてアンケート調査を実施した。有効回答数はそれぞれ、3Dナビゲーション機能:166件、ARナビゲーション機能:153件が得られた。

3Dナビゲーション機能は、『①検索画面の使いやすさ』と、『②経路案内の分かりやすさ』、『③表示スピードの速さ』、『④2D地図の分かりやすさ』の観点でアンケートを作成・集計し、有用性を検証した。

『①検索画面の使いやすさ』については、約半数のユーザーからポジティブな回答が得られ、従来の2Dマップアプリと比較して使いやすい、といったコメントも得られた。改札などをPOI設定の対象としたことで、ユーザーが求める目的地設定が可能となり利便性が向上したと考えられる。一方で、「駅の出入口を検索したい」といった要望もあり、POI設定の更なる改善の余地があることが示された。

『②経路案内の分かりやすさ』については、6割近くのユーザーから「分かりやすい」と評価を受けた。本プロジェクトで取り組んだ、より現実に近いモデル作成についても、「現実の風景と一致していて移動経路をイメージしやすい」といったコメントが得られ、テクスチャの貼り付け等によるモデルの見栄え改善の効果が確認できた。

『③表示スピードの速さ』と『④2D地図の分かりやすさ』については、それぞれ7割を超えるユーザーが「普通」以上と回答し、多くのユーザーが快適に利用できたことを確認できた。データ軽量化などの工夫により、一般コンシューマ向けのアプリケーションとして問題ない表示スピードを実現できたと考えられる。

他方、ユーザーからの要望として「電車やバスなど公共交通機関の運行情報」との連携を望む声が非常に多かった。歩行者用ナビゲーションアプリ特有の機能として、現在地から改札口や停留所までの移動時間を考慮した乗り換え案内・ナビゲーション機能等はユーザーからのニーズが高いと考えられる。

ARナビゲーション機能は、『①ARナビゲーションの利便性』と『②表示スピードの速さ』の観点でアンケートを作成・集計し、有用性を検証した。

『①ARナビゲーションの利便性』については、6割以上のユーザーが便利だと評価した一方で、「正しく表示されない」や「使い慣れない」などといったコメントも多数寄せられた。矢印の表示による進行方向の提示や、距離・時間の算出は利便性が高かったものの、自己位置測位がロストした場合等に矢印が表示されなくなりユーザーを混乱させてしまった可能性が考えられる。ARナビゲーションの一般ユーザーへの普及・定着に向けて、自己位置測位のロバスト性(品質安定性)及び位置精度の向上が課題となる。

『②表示スピードの速さ』については、8割以上のユーザーが「普通」以上と回答し、多くのユーザーが快適に利用できたことが確認できた。

施設管理者向けの検証では、予め各種機能を体験した自治体、交通事業者、ビル・施設管理事業者:計17名にヒアリングを実施し、情報発信プラットフォームとしての有用性、三次元地図基盤の作成及び持続可能な運用のために最適な情報の詳細度について検証した。

情報発信プラットフォームとしての有用性について、6割以上の被験者からポジティブな回答が得られ、「発災時の情報発信に大いに役立つ」といったコメントが得られた。自己位置測位機能によってユーザーの位置を把握できることから、適切な避難誘導に活用できるのではないかとの期待から評価されたと考えられる。一方で、大規模な駅で利用者を適切に誘導するためには、本アプリの普及率や日常的な利用率を高める必要があるといった指摘もあり、アプリの普及や、ユーザーに日常使いしてもらうためのコンテンツ拡充といった課題が明らかになった。

地図情報の精度に関しては、細かさよりも鮮度が重要であるという意見が多く寄せられた。具体的には、地図情報レベルの適切さについては「分からない」「関心がない」といったコメントが多く寄せられた一方で、地図情報が古くなり実態と乖離している箇所については多くの指摘があった。このことから、高精度な地図情報を整備するだけでなく一定の更新頻度でもって地図をメンテナンスすることも、地図の有用性の評価に当たって重視される観点となることが示された。

また、3D/ARナビゲーション時におけるルート指定機能の要望が寄せられた。特に交通事業者は、混雑箇所を避けたルートを指定することで混雑緩和を図りたい意向がある。この機能は、来街者にとってもスムーズな移動を可能にし、施設管理者と利用者の双方にとって利便性を高めるものであると考えられる。

参加ユーザーからのコメント

3Dナビゲーション機能に対する一般ユーザーからのコメント

・従来の2Dマップアプリは改札名、入口名、建物名や店名がすべて表示されないことがあり肝心な時にわかりづらいなど不便があったが、このアプリならそれらが解決されているため、使いやすいと感じた。

・ルート案内が動画になっていてわかりやすい。

・現実の風景と一致していて移動経路をイメージしやすい。

・出発地に駅の出入口を指定したかったが、検索候補に出てこなかった。(すぐにマップ上で指定することはできたが)

ARナビゲーション機能に対する一般ユーザーからのコメント

・3Dナビで方向がわからない時、リアルに方向を矢印で示すので視覚的にわかりやすい。

・すぐに目的地の方向がわかる。(ただし、たまに矢印が出ない)

・移動の所要時間がわかるのは便利。

・正しく表示されない。

・まだ使い慣れない。

三次元地図基盤に対する施設管理者からのコメント

・有事の際に利用可能なものであれば役立つと考えられる。

・普及していて常に使っているアプリであれば利用できると思うが、スポット的に利用している人も多いと思う。

・屋外のビルが古い。

・地下鉄部分の地物の情報が現況と一致しない。

・来街者を案内するルートを絞って、混雑箇所等を回避させる機能があるとよい。

今後の展望

本プロジェクトで開発した3D/ARナビゲーション機能が一般ユーザーから総じて高い評価を得たことを通じて、ターミナル駅とその周辺のまちの屋内外、地上地下を三次元でシームレスにナビゲーションすることに対する社会的需要の高さを改めて確認することができた。また、過年度よりも多様な施設管理者からの意見収集を通じて、駅とまちという異なる施設管理者が共通して利用可能な三次元地図基盤をBIMから構築し、これをナビゲーションアプリに利用することで、駅やまちの情報発信の高度化などエリアマネジメントの高度化に寄与できることも確認できた。

今後はユーザーからの要望を踏まえナビゲーションアプリとして必要なUI/UXの改善に継続して取り組むとともに、既存エリア内における施設管理者の参画を促しつつ今後の拡充が予想されるリアルタイム情報(施設内や、店舗、コインロッカーなどの満空情報、避難所や帰宅困難者受入施設の開設・受入状況など)の取り込みを加速させる必要がある。

本プロジェクトを通じて、3D都市モデル及び施設管理者が保有するBIMデータを活用した三次元地図基盤の構築手法は概ね確立されたと考えらえる。これをより多くのエリアで展開し、より簡易的にサービス提供できるような仕組み作りを目指す必要がある。各地での3D都市モデルの整備とオープンデータ化の広がりに合わせて、この取組も加速させることで、様々なエリアにおいてまちづくりの事業者と来街者の双方が情報共有できる三次元地図基盤の普及拡大が進むことが期待される。