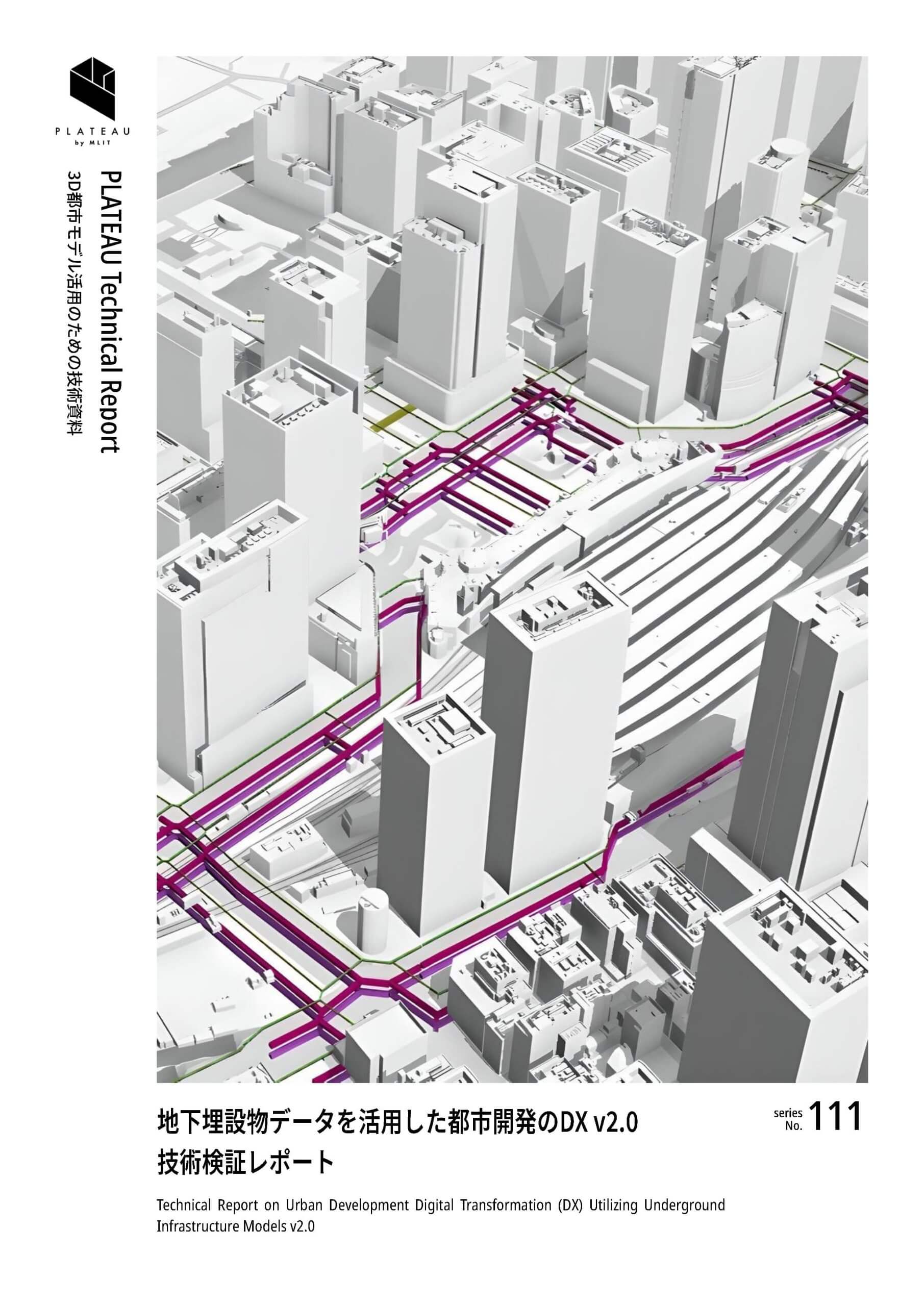

地下埋設物データを活用した都市開発のDX v2.0

| 実施事業者 | エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 / 株式会社日建設計 / 株式会社日建設計総合研究所 / 日建設計コンストラクション・マネジメント株式会社 |

|---|---|

| 実施協力 | 実証地協力・実証協力:三井不動産株式会社 / 東邦ガス株式会社 / 阪急阪神不動産株式会社 インフラ情報提供:東京ガスネットワーク株式会社 / 東京電力パワーグリッド株式会社 / 株式会社東日本電信電話 / 東京都水道局 / 東京都下水道局 / 東邦ガスネットワーク株式会社 / 中部電力パワーグリッド株式会社 / 西日本電信電話株式会社(名古屋) / 名古屋市上下水道局 / 大阪ガスネットワーク株式会社 / 関西電力送配電株式会社 / 西日本電信電話株式会社(大阪) / 大阪市水道局 / 大阪市建設局 |

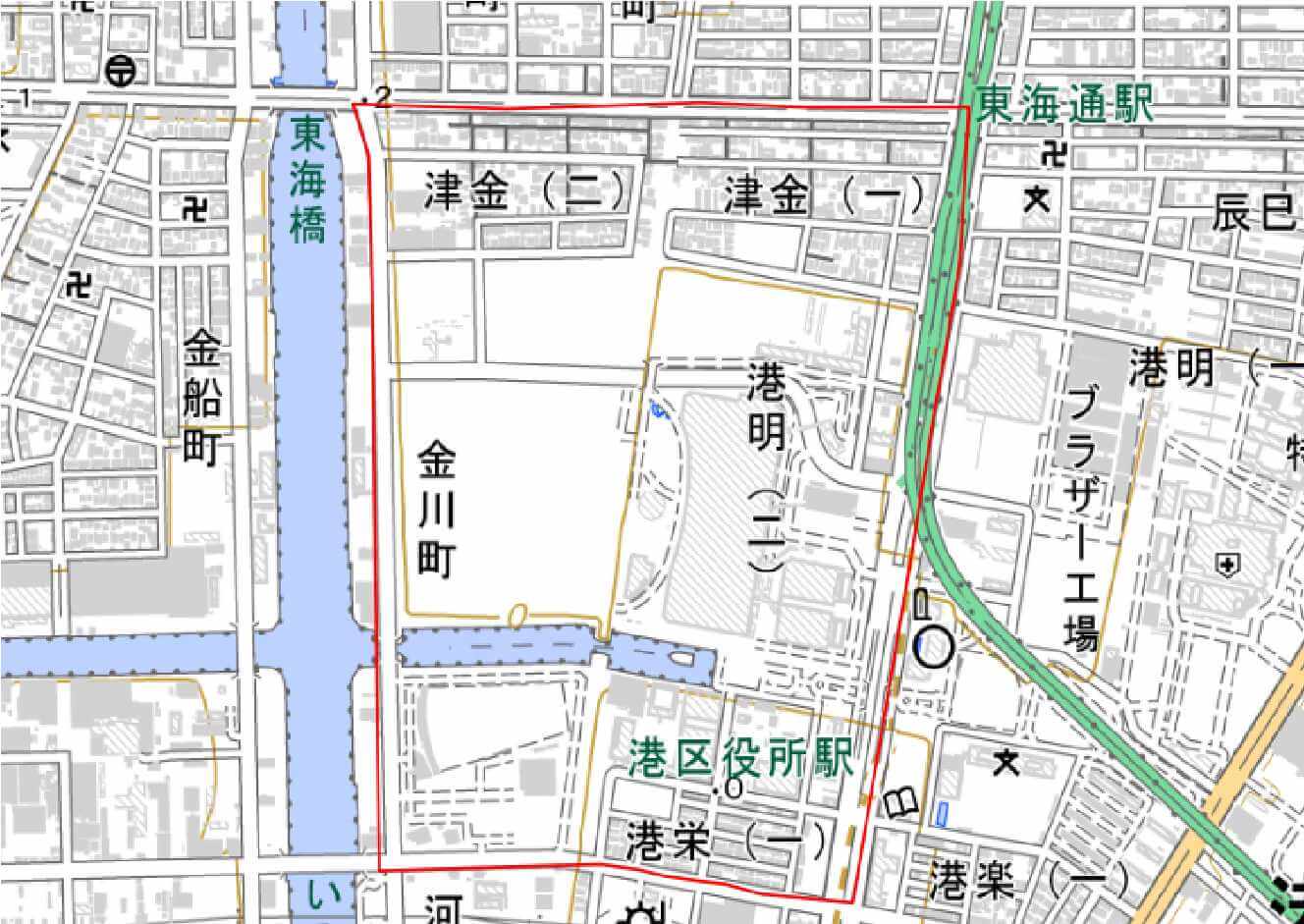

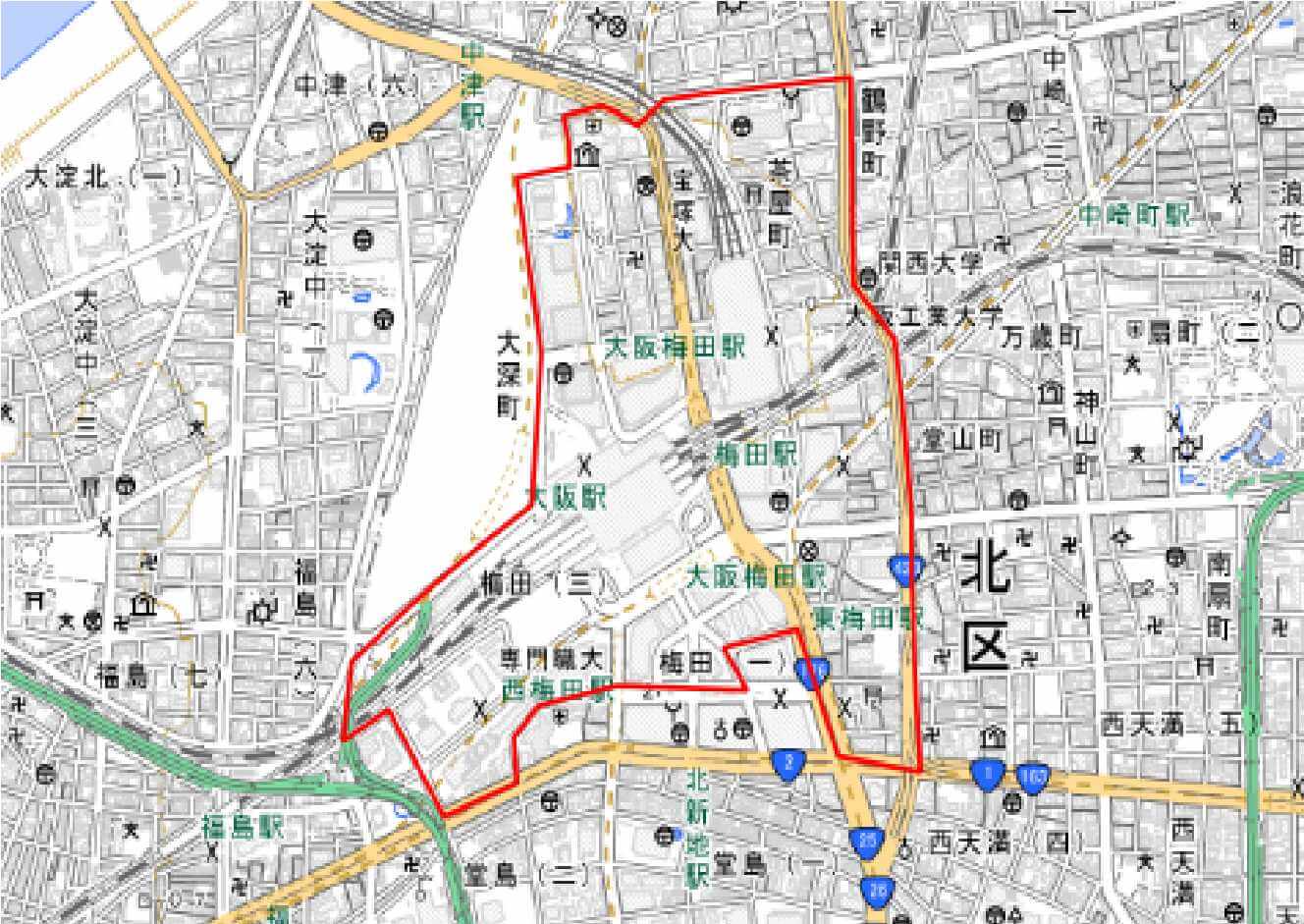

| 実施場所 | 東京都心 日本橋エリア / 名古屋 港明エリア / 大阪 大阪駅周辺エリア |

| 実施期間 | 2024年10月〜2025年1月 |

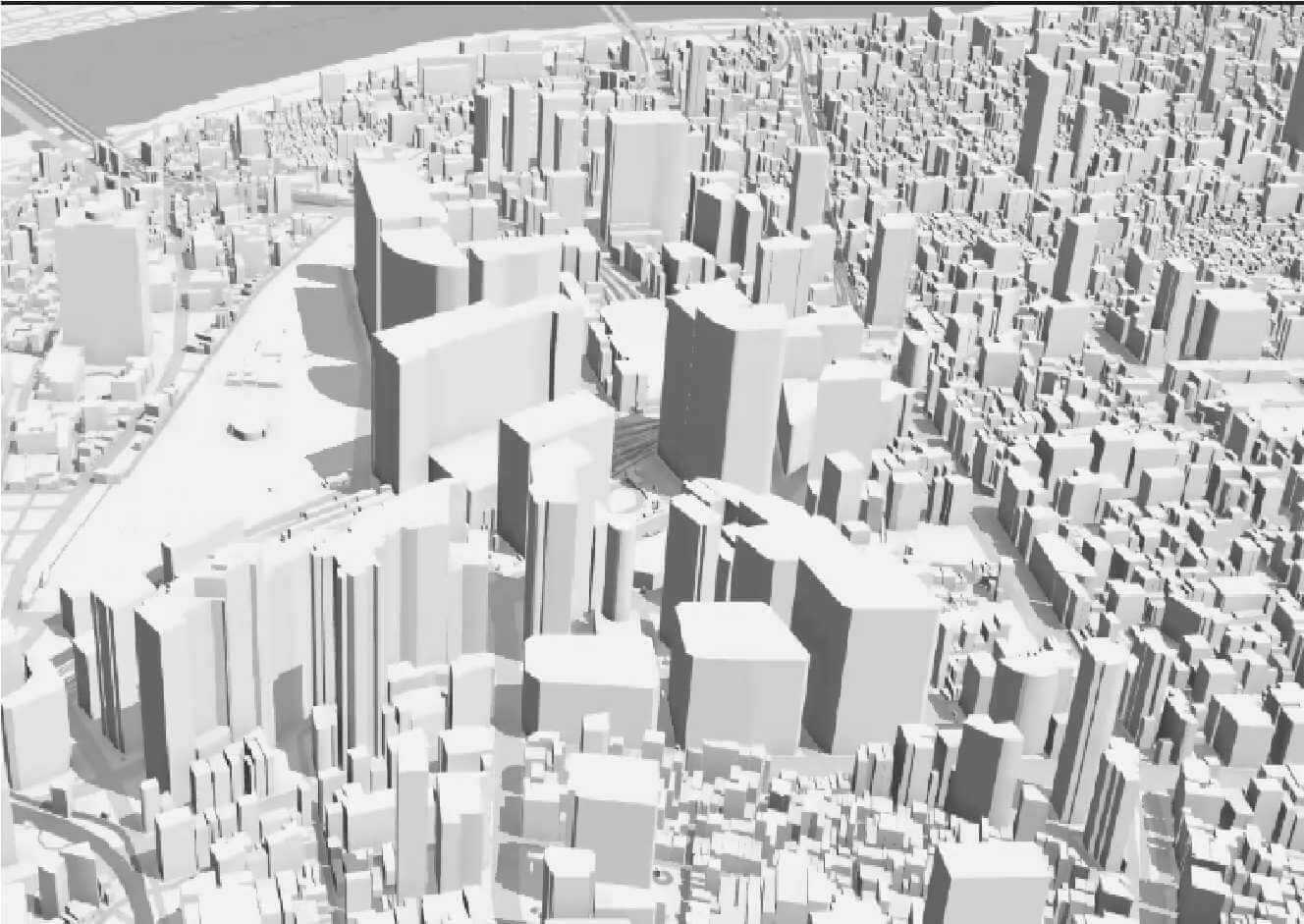

地下埋設物のインフラ情報を3D都市モデルのデータとして更新するシステム及びインフラの維持管理を支援するシステムを開発。都市開発や維持管理業務の効率化などを促進し、「持続可能なインフラの維持管理」を実現する。

本プロジェクトの概要

3D都市モデル(地下埋設物モデル)(以下単に「地下埋設物モデル」という。)の標準仕様の策定によって、従来、インフラ設備事業者毎に管理されていた地下埋設物データの標準仕様と地下埋設物モデルの整備手法は確立された。一方で、地下埋設物モデルの標準的なデータ更新手法はまだ確立されていない。また、インフラ設備の維持管理のために各種設備の日常的な点検業務が必要だが、設備点検結果の管理方法はメンテナンス事業者毎に異なっている。このように、点検業務のデータ仕様が標準化されていないことにより、点検業務の効率が上がりにくいことやメンテナンス事業者間の円滑な引継ぎの妨げ等になっている。

本プロジェクトでは、インフラの維持管理を支援するシステムを開発することで、様々な事業者が関わっている都市開発やインフラの維持管理に関して、その基盤となるインフラ(デジタルインフラ。ここでは地下埋設物モデル)を継続的に活用するための標準的なデータ更新手法を確立する。また、設備点検結果の標準的な管理方法やデータ項目を整理し、3D都市モデルを活用した効率的な点検作業を実現することを目指す。

実現したい価値・目指す世界

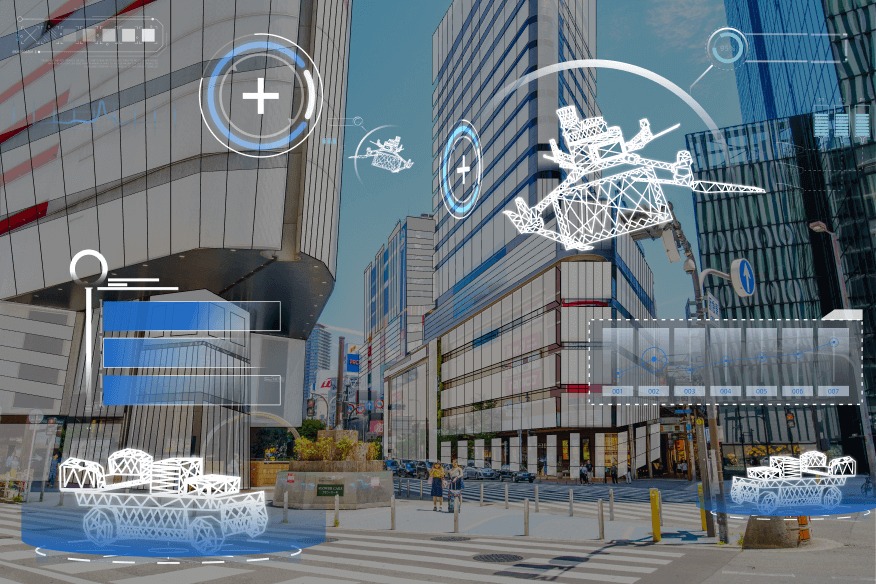

今後、社会全体での労働人口が減少する一方で、インフラ設備の老朽化に伴う維持管理業務は増加が見込まれることが大きな社会課題となっている。そのため、インフラ設備の維持管理業務のより一層の効率化が求められている。

インフラ設備の維持管理業務の効率化に当たっては、過年度までに、地下埋設物モデルを活用した地下埋設物間の影響判定や関係者合意形成支援機能を有するツールの開発等をしてきた。(uc23-04 地下埋設物データを活用した都市開発のDX)しかし、これらのツールの元となるデータである地下埋設物モデルについて、その整備手法は確立されたものの、インフラ事業者が自律的かつ継続的に更新する手法は未だ確立されていない。また、インフラ設備の維持管理と密接な関係にある点検業務も同様に、法定点検等で実施事項は定められているものの記録・管理手法はビルメンテナンス事業者毎に異なっており、社会全体で3D都市モデルを継続的に利活用するための標準化が不十分である。

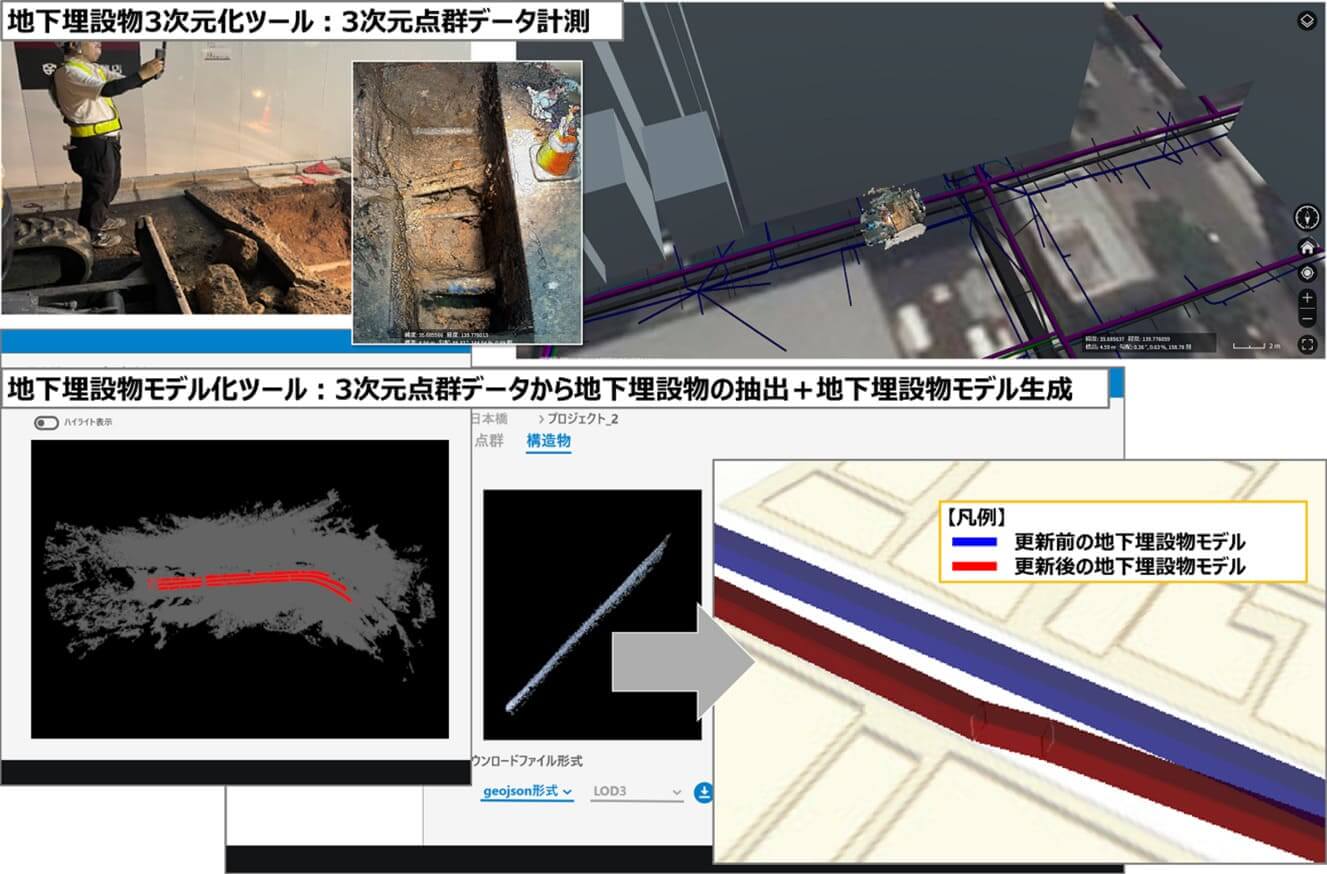

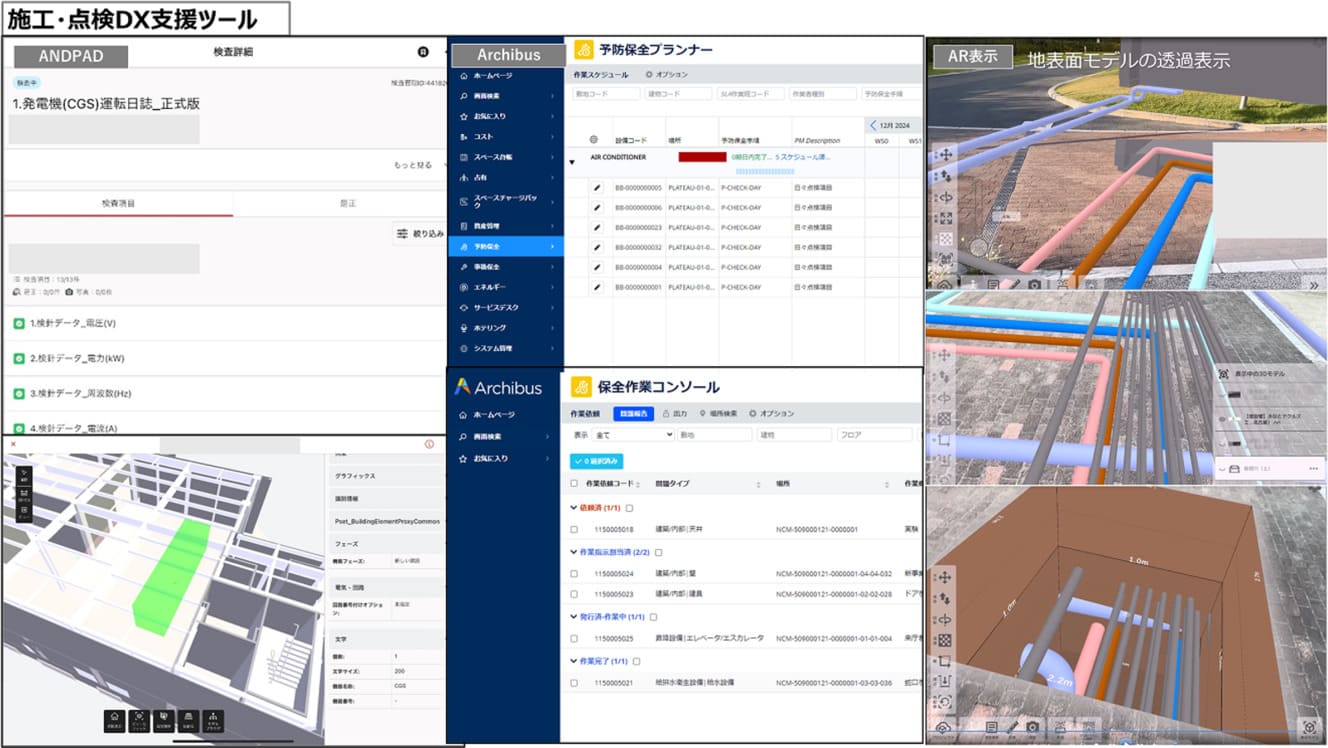

そこで、本プロジェクトにおいて、土木施工事業者向けの「地下埋設物3次元計測ツール」、上下水道、ガス、電力、通信などのインフラ設備の維持管理業務を行う事業者向けの「地下埋設物モデル化支援ツール」を開発することにより、地下埋設物モデルの効率的な更新を実現する。また、ビルマネジメント事業者及びビルメンテナンス事業者向けの「施工管理・点検DX支援ツール」を開発することにより、設備点検業務の作業効率化を実現することで、インフラ設備の維持管理業務の効率化等を加速させる。

検証や実証に用いた方法・データ・技術・機材

本プロジェクトでは、昨年度に開発した手法により地下埋設物モデルを作成した上で、掘削を伴う地下埋設物工事の機会を活用し、インフラ設備のデータを取得する「地下埋設物3次元化ツール」及び取得したデータを使ってモデル化する「地下埋設物モデル化ツール」(以下この2つのツールを合わせて「地下埋設物モデルの更新ツール」という。)を開発した。さらに、スマートフォン等で動作し、ビルメンテナンス事業者が施工管理結果又は点検結果を直感的かつ簡単に記録することができる「施工管理・点検DX支援ツール」を開発した。各ツールの概要は、以下のとおりである。

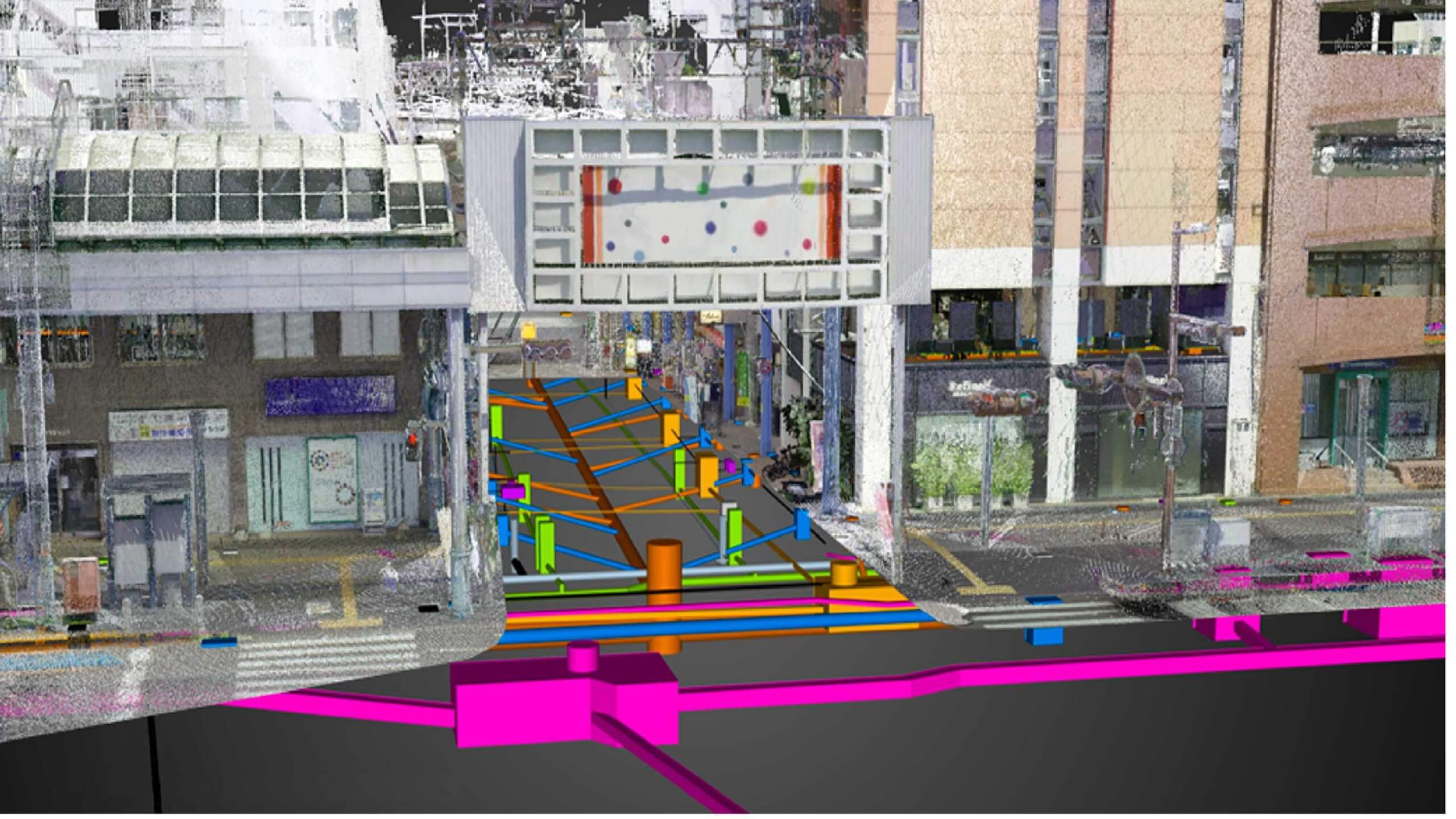

「地下埋設物3次元化ツール」は、土木施工事業者が開削を伴う地下埋設物工事において計測作業を行い、地中に埋められている配管の形状・位置を3次元点群データ(LASファイル)として取得するツールである。

本ツールは、Earth Brain社のSmart Construction Quick3Dを利用して、スマートフォンやタブレット等の端末に搭載されたLiDAR(Light Detection and Ranging)機能を用いて3次元点群データを取得する。LiDARとは、レーザー光を発射し、その反射光が戻ってくるまでの時間を計測することで、対象物までの距離を算出する技術である。また、同時に端末のカメラで画像撮影を行い、SfM(Structure from Motion)技術を活用することで、取得した3次元点群データの精度を向上させる。SfMは、異なる視点から撮影した2次元画像の相対的な位置関係を解析し、物体の3次元構造を復元する技術であり、この技術により、LiDARによって取得した3次元点群データを補完し、より高精度な3次元点群データを生成できる。

「地下埋設物モデル化ツール」は、生成した3次元点群データから配管の中心線データを抽出(セグメンテーション)し生成するツールである。

本ツールは、Earth Brain社の既存ツールを改修することでセグメンテーションを実施した。セグメンテーションのアルゴリズムとして、Nebulaフレームワークを使用した。Nebulaフレームワークとは、機械学習を利用して3次元点群データから特定の構造物を高精度に認識・抽出するためのフレームワークである。本プロジェクトにおいて、このフレームワークを適用するに当たり、約200の多様な学習データを準備し、フレームワークのチューニングを行った。また、計測した3次元点群データから配管部分を抽出した後、非線形回帰モデル(カーネルリッジ回帰)を使用して、3次元点群データに沿った配管の中心線(地下埋設物モデル化対象データ)を生成する。カーネルリッジ回帰は、カーネル関数を用いて点同士の関係性を捉えることによって、点群データの非線形な分布を考慮し、配管の向きに合わせた最適な曲線又は直線を算出することができる。

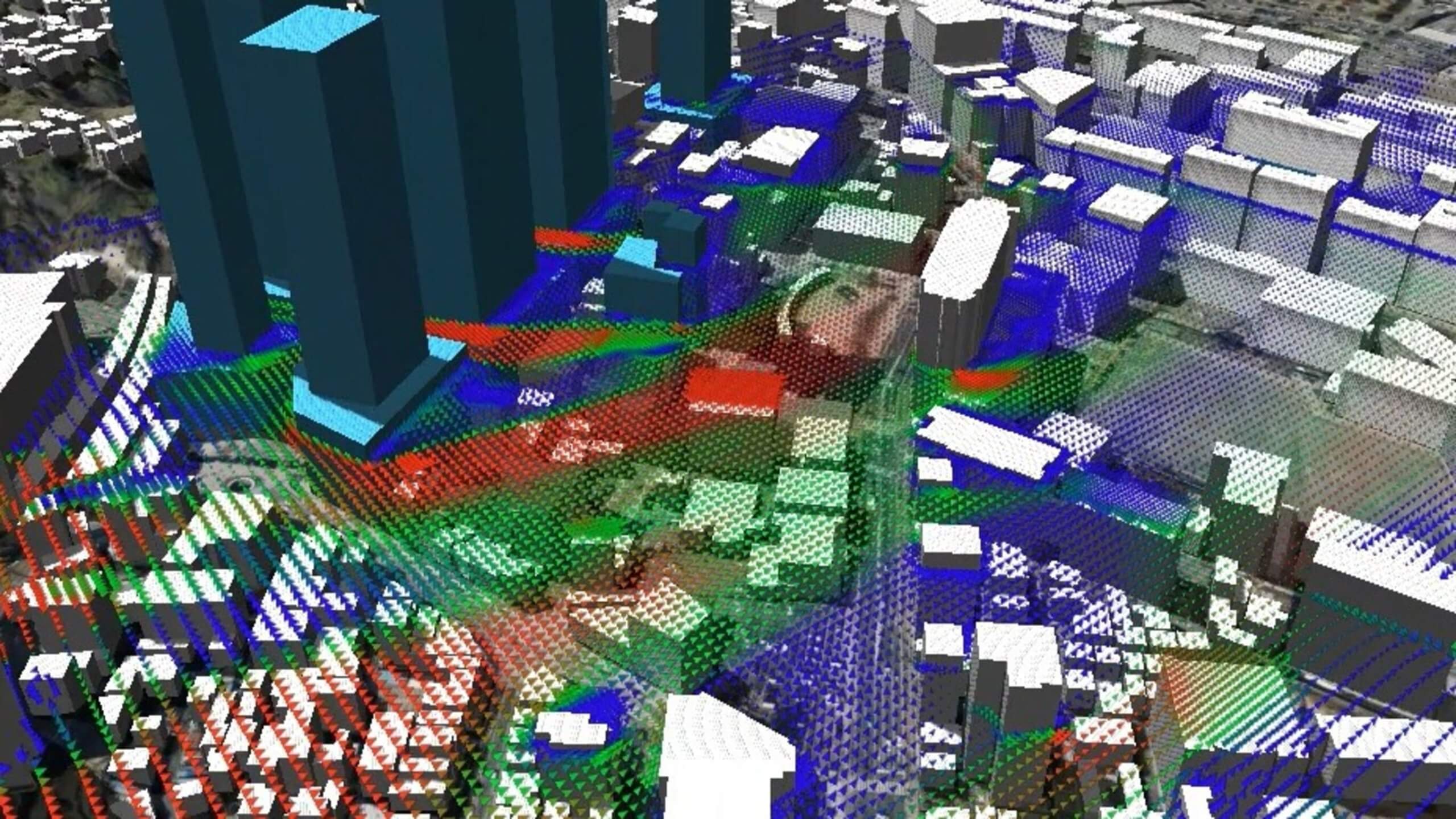

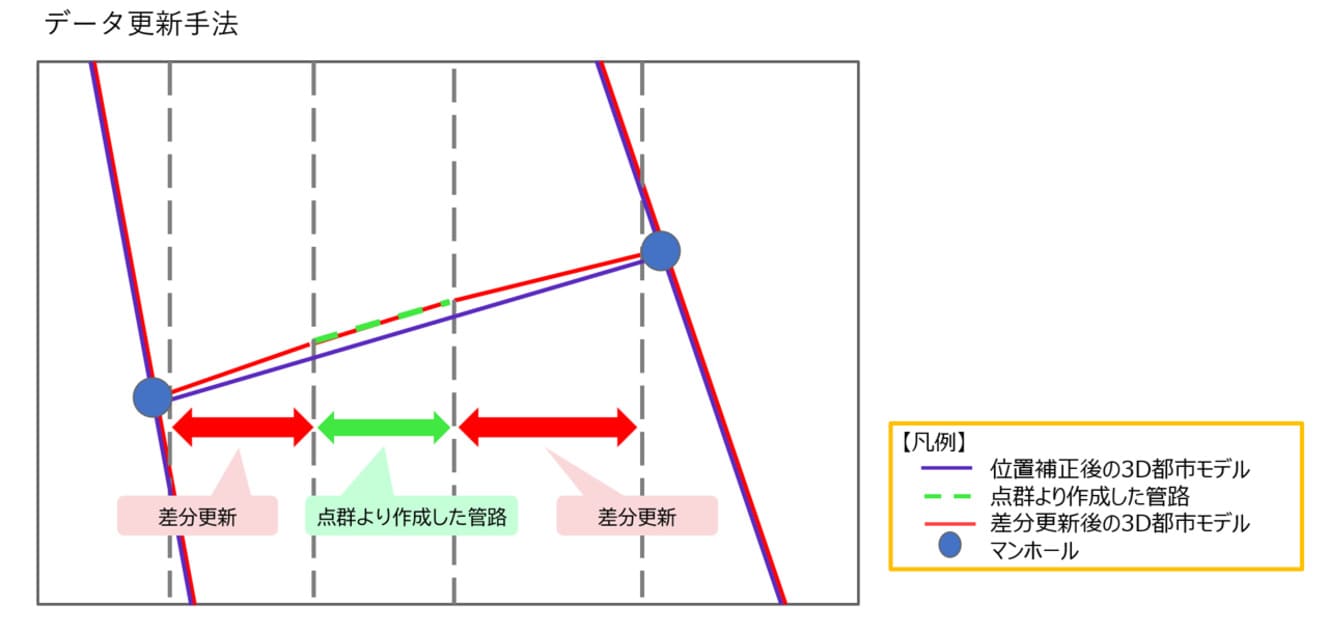

以上の2つのツールを用いて取得した地下埋設物モデル化対象データをエヌ・ティ・ティ・インフラネット社のスマートインフラプラットフォームに取り込み、地下埋設物モデルに変換し、既存のモデルと差し替えることで更新を実行する。更新作業は開削箇所のモデル置き換え、周辺マンホールとの位置関係確認、それらを基にした周辺管路の差分更新の順に実行することで、開削工事によって正確な位置を特定した管路から周辺の管路を予測し修正を行う。

ビルメンテナンス事業者向けの「施工管理・点検DX支援ツール」は、アンドパッド社のクラウド型施工管理ツールであるANDPAD及びIWMS(Integrated Workplace Management Systems:統合ワークプレイス管理システム)の代表的なソフトウェアの一つであるArchibus(アーキバス)を基盤として構築した。本ツールでは、スマートインフラプラットフォーム上で管理されている地下埋設物モデル及びビルに設置されている配電盤や冷却装置などの屋内/屋外付属物のモデルをBIMデータ(IFC4形式)に変換し、ANDPAD及びArchibusにインポートすることで、仮想の3次元空間内に配置した設備に紐づけて検針結果等の点検結果入力を実施可能とした。それぞれのツールは、スマートフォンやタブレット等の作業者が日常的に使用するデバイス上で動作し、ビルメンテナンス事業者が施工管理結果又は点検結果を直感的かつ簡単に記録することができるように設計されている。このツールを活用することで、現行の紙ベースの記録方法と比較して、点検作業の効率化を図った。

点検記録を実施する UI は、画面上に表示される 3D都市モデルと点検結果をひも付けて記録することが可能となり、これまで統一されていなかった点検・管理項目の標準化を図った。

点検結果の記録は、CSV形式のテキストデータに変換され、スマートインフラプラットフォーム上で管理されている 3D都市モデルに格納される。3D都市モデルとひも付けてビル設備の点検結果をデータベース化することで、データ分析の高度化、効率的なメンテナンス計画の実行及び申請資料の作成を可能にする仕組みを構築した。

上記の各ツールの検証は、東京都中央区日本橋エリア・愛知県名古屋市エリア・大阪府大阪市エリアを実証地として選定し、実証実験に参加したインフラ事業者、土木施工事業者、ビルマネジメント事業者及びビルメンテナンス事業者へのヒアリング、意見交換及びアンケートを通じて評価を行った。

検証で得られたデータ・結果・課題

「地下埋設物モデルの更新ツール」に関する検証は、東京都中央区日本橋エリア及び大阪府大阪市エリアを対象に実施した。また、「施工管理・点検DX支援ツール」に関する検証は、愛知県名古屋市エリア及び大阪府大阪市エリアを対象に実施した。各エリアで開催した実証において、インフラ事業者、土木施工事業者、ビルマネジメント事業者又はビルメンテナンス事業者等の関係事業者に対し、ヒアリング及びアンケート調査を実施し有用性を調査した。

「地下埋設物モデルの更新ツール」に関する検証では、事前に「地下埋設物3次元化ツール」を用いて、実際の開削工事現場で計測した3次元点群データを取得した。このデータを活用し、「地下埋設物モデル化ツール」による配管の中心線の自動生成及びスマートインフラプラットフォーム上での既存の地下埋設物モデルの更新プロセスを実演した。それぞれのツールについて、想定利用者であるインフラ事業者、土木施工事業者、計22名に操作してもらい、現行の手法(地下埋設物工事の施工結果を手作業で野帳等に記録し事務所に戻ってCAD製図による竣工図等を作成)と比較してもらい、『データ更新手法の簡易性』 、『更新後のデータの品質』 及び、『時間短縮効果』の観点で評価を行った。

アンケート調査の結果、『データ更新手法の簡易性』及び『更新後のデータの品質』については、60%以上の回答者からポジティブな評価を得られ、地下埋設物モデルの更新ツールの有用性が確認できた。また、現行の業務フロー(試掘又は掘削の際、露出した地下埋設物の全てのオフセットや土被りを測定・撮影し、その結果を基に手作業で平面図・断面図等を作成)に対する『時間短縮効果』については、多くの事業者から35%~50%程度の短縮が期待できるとの回答を得た。

一方で、3次元点群データを用いて更新した開削箇所のデータ品質は向上するものの、2次元で管理されている既存の図面や、それらを基に作成した地下埋設物モデルの品質には一部課題が残るとの指摘があった。具体的には、深さ情報が記録されていない2次元の図面からモデル化した管路は、規定値で代用入力による補完処理をしているため、開削するまでは実態との差異が大きいことが想定される。また、プライバシーやセキュリティ上の理由から、公開する情報やその公開先となる対象者を適切に設定する必要があるといった意見も寄せられた。

これらの結果から、地下埋設物の3次元化による視覚的な把握やデータの統合的な運用管理による業務効率化への期待・効果は関係者間で共有されているものの、データの品質向上のために開削時の本ツールの活用によるデータカバレッジ拡大が求められるとともに、適切な範囲で公開が可能なプラットフォームの整備やデータ共有のルール策定が必要であることが示された。

「施工管理・点検DX支援ツール」に関する検証では、タブレット上にビル設備を3次元で可視化し、疑似的な点検結果の登録作業を実施した。具体的には仮想の3D空間上で対象設備のモデルを選択した上で、実際の点検結果の入力から、管理者画面での結果反映、モデルへの紐づけがされている状態の確認をした。想定利用者であるビルマネジメント事業者、ビルメンテナンス事業者、計6名に操作してもらい、『3D都市モデルの設備点検業務への活用による業務品質の改善効果』と『ビル周辺の工事計画支援や災害リスク低減における3D都市モデルの有用性』の観点で評価を行った。

アンケート調査の結果、設備点検業務の品質改善効果については、60%以上の回答者からポジティブな評価を得られ、「施工管理・点検DX支援ツール」の有用性が確認できた。具体的には、3D都市モデルとひも付けて蓄積される各種点検結果を用いた消費エネルギー削減検討、部品交換時期の予測、予防保全の高度化等の分析・解析業務での活用に対する期待があることを確認できた。また、防災の観点では、事故・災害発生時における埋設管の復旧の迅速化や、二次災害リスクの低減による安全性の向上に役立つ、といったコメントも得られた。

参加ユーザーからのコメント

地下埋設物の更新ツールに対するコメント

・試掘の際、露出した占用物件全てのオフセット、土被りを測定・撮影し、手書き作業で平面図・断面図を作成している現状と比べ、試掘の全景を5~10分程度撮影するだけで、3Dモデルが生成されるのであれば、手間は格段に減ると思う。

・掘削をして、点群データをとったところについては、地下埋設物モデルの品質が向上すると考えられるが、既存の地下埋設物モデルと接続するために、データを補完する箇所については、条件等を改良する必要があると感じた。

・3次元点群データがある箇所の信頼度は高いが、例えば、曲管を使用している水道管やなだらかに斜めに配管されている箇所もあり、すりつけ区間の信頼度に課題がありそう。

・各社の情報の取り扱いがネックになると思うが、しっかりと整理できれば、合意形成までの業務をなくせると思う。

「施工管理・点検DX支援ツール」に対する コメント

・3D都市モデルとひも付けてビル設備の点検記録することができ、3次元での位置関係を把握しながら、各設備の点検記録の抽出が容易にできる。

・実証システムのようなDXツールを地下埋設物事業者やビルメンテナンス事業者等の関係者間で差異なく利用できるとよい。

・事故や災害が発生した際、地下埋設物の正確な位置や構造を迅速に把握することができ、これにより、緊急掘削時の判断ミスを防ぎ、復旧の迅速化や二次災害リスクを低減し、安全性を向上させることができる。

今後の展望

本プロジェクトで開発した「地下埋設物モデルの更新ツール」及び「施工管理・点検DX支援ツール」については、インフラ事業者・土木施工事業者・ビルマネジメント事業者・ビルメンテナンス事業者間でのデータ共有と連携が促進され、業務が効率化されることを確認できた。また、3D都市モデルが都市開発やインフラ管理における迅速な意思決定や災害時のリスク低減に貢献できることが確認できた。

今後は、地下埋設物モデルの信頼性を向上させるために、本プロジェクトで開発したツールを広く普及させて開削や試掘時に正確な3次元データを取得し、信頼性の高いデータのカバレッジを拡大する必要がある。また、それらを適切な対象者に向けて公開範囲を設定するために、専用のプラットフォーム整備やデータ共有のルール策定をしていくことが重要である。具体的には、公開する情報の種類(管の種類、位置情報、材質、管理情報等)・公開先(インフラ事業者、自治体、研究機関、防災関係機関等)・詳細なアクセス権限を設定できるプラットフォームを構築することが考えられる。このプラットフォームには、データの利用履歴を記録する機能や、不正アクセスを検知するセキュリティ機能を実装し、データの安全性を確保することが不可欠である。

本プロジェクトの成果により、インフラ設備の維持管理業務が効率化され、持続可能なインフラの維持管理の実現の一助になれば幸いである。