AR百鬼夜行にインバウンド向けマナー啓発アプリなど、京都の社会課題解決を図るハッカソン

「KYOTO PLATEAU HACK 2024」レポート

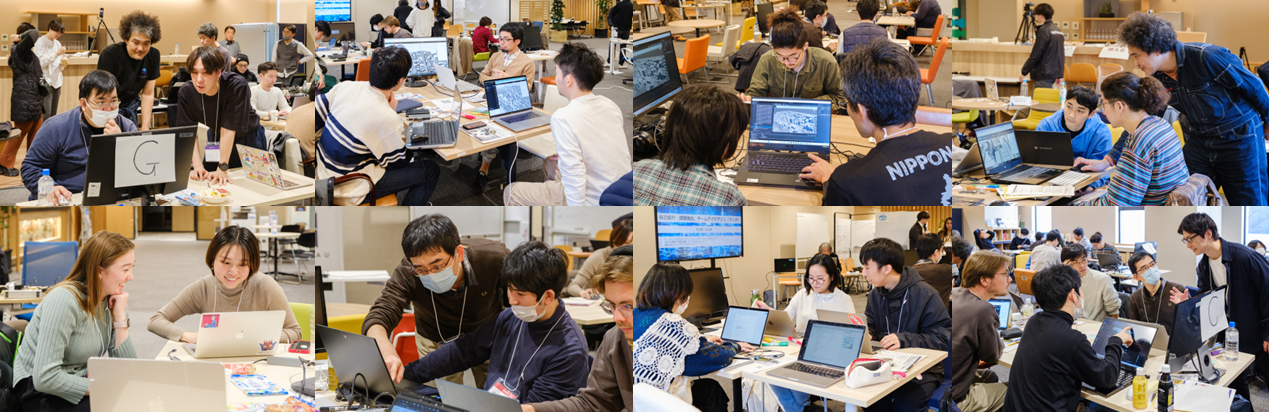

京都の3D都市モデルデータを使ったハッカソンが2025年1月18日、19日の2日間にわたって行われた。京都知恵産業創造の森 オープン・イノベーション・カフェ「KOIN」を会場に、20人強の参加者が集まり、3D都市モデルを活用して京都の課題解決方法を探った。

- 文:

- 大内孝子(Ouchi Takako)

- 編集:

- 北島幹雄(Kitashima Mikio)/ASCII STARTUP

- 撮影:

- 高橋智(Takahashi Satoshi)

「京都デジタルツイン・ラボ」シリーズのハッカソン

「KYOTO PLATEAU HACK 2024」は、都市におけるデジタルツインの未来や、京都市の建物をデジタル化した3D都市モデルの活用法を楽しく学び、実践する連続イベント「京都デジタルツイン・ラボ」(主催:京都市)の一環として、2024年12月のオンラインセミナー、ハンズオンに続いて開催されたハッカソンだ。

12月に開かれたオンラインセミナーでは、都市の専門家やクリエイティブの先駆者を招いたトークセッションが行われ、デジタルツインや3D都市モデルの可能性についてディスカッションが行われた。その様子は下記のレポートからご覧いただける。

前編:「信長の野望」シリーズで特別な作品が生まれた理由。古橋大地氏×菊地啓介氏が語るデジタルツイン

後編:バルセロナと京都、データから考える未来のパブリックスペース(吉村有司氏×塩瀬隆之氏対談)

今回のハッカソンでは、1日目のチームビルディングを経て参加者たちは6チームに分かれ、2日目の成果発表会までの間、開発と実装を進めていった。2日間あったとはいえ、実質1日半でアイデアを形にしていくことになる。そのためにサポーターとして、岩中宏充氏(株式会社ワントゥーテン コミュニケーションテクノロジー部・テクニカルディレクター)、常名隆司氏(Project PLATEAU ADVOCATE 2024)、疋島康成氏(株式会社シナスタジア 開発本部 エンジニア)、久田智之氏(株式会社アナザーブレイン 代表取締役/みんキャプ運営委員会 委員長、Project PLATEAU ADVOCATE 2024)、宮浦恭弘氏(大阪駆動開発コミュニティ XR エンジニア)、山本新氏(株式会社CoPalette 事業部・代表取締役)の6名が支援にあたった。

最終日(2日目)には、各チーム制限時間5分(+質疑応答3分)で発表が行われた。発表された成果物に対し、「創造性」「実現性」「都市課題の解決」「3Dモデルの活用」の4つの観点で審査が行われた。審査員は飯田和敏氏(立命館大学映像学部 教授)、魚谷繁礼氏(魚谷繁礼建築研究所 代表)、サポーターと兼務の久田智之氏、遠藤諭氏(株式会社角川アスキー総合研究所)が務めた。なお、全体のファシリテーションは、森岡東洋志氏(ベースドラム株式会社 テクニカルディレクター)が務めた。

グランプリはインバウンド向けマナー啓発アプリ「KyoConnect」(チームクオッカ)

グランプリは、オーストラリアの大学院生チーム「チームクオッカ」が提案した、インバウンド向けの街歩き案内・マナー啓発アプリ「KyoConnect」が受賞した。

インバウンドに付随する課題としてチームクオッカが注目したのは価値観のギャップ。価値観の違いが知らず知らずのうちに「マナー違反」になってしまう。いま日本、特に京都には様々な国から観光客が訪れている。それぞれの国の常識や価値観の違いが地元の住民との軋轢を生んでしまうのではないか、と同チームは指摘。これを解決するアプリとして、地域の文化・マナーなどを紹介することで悪意のないマナー違反を減らすことができる「KyoConnect」を開発した。増加する訪日外国人観光客と地元住民の持つ「当たり前」の違いを認識することは、文化的価値観の違いを理解するチャンスにもなる。

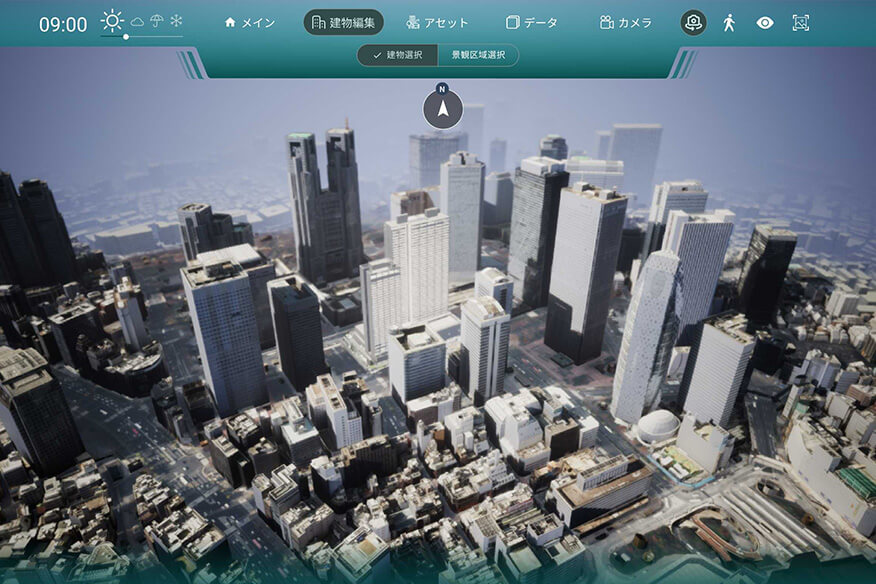

システムはUnityにPLATEAUの3D都市モデルデータを取り込んで制作している。主なモードは2つ。1つは3Dマップ上のピンからその場所の情報を得る、もう1つは歩いているときに建物の情報や歴史が表示される。

同チームは、今回は京都を舞台にしているが今後は範囲を広げて全国に広めたいとの展望を語った。また、多言語や情報の自動取得に対応し、最終的にはアプリ化したいという。昔の街並みの情報をビジュアライズするなどの機能も考えているそうだ。

審査員の飯田氏は受賞理由を次のように述べた。

「PLATEAUのハッカソンでは、他のハッカソンイベントと比べ、グランプリに『問題解決にどれだけ貢献できるか』の度合いや実装力が要求されます。インバウンドに関する問題はやはり京都において非常に大きな社会課題ですが、ロジックで問題を解決していこうとするとどうしても排外主義的な面が出てしてしまう可能性がなくはない。そういう中で、こういうアプリを使うことで極端な『◯か✕か』ではなく、グレーの状態で許容できるのではないでしょうか。そういう感覚で作り込むことができれば、単なる観光ガイド、ローカルのカルチャーガイド的なものを超えた、今後の人類にとって必要なサービスになるのかもしれません」

メンバーの受賞コメントは次のとおり。

「ありがとうございました。まさか、グランプリがいただけるとは思ってもみなかったです。普段からソフトウェアなどを触っているわけではなく、ハッカソンも初参加の2人で、直前まで『本当に参加してよかったのかな』と悩んだほどでした。でも、ここまでできて本当に楽しかったです。いいものを開発できて本当によかったです」

「初めてで不安だらけでしたけど、みなさんが優しく教えてくださいました。やっているうちにできることも増えていき、参加してよかったです。ありがとうございました」

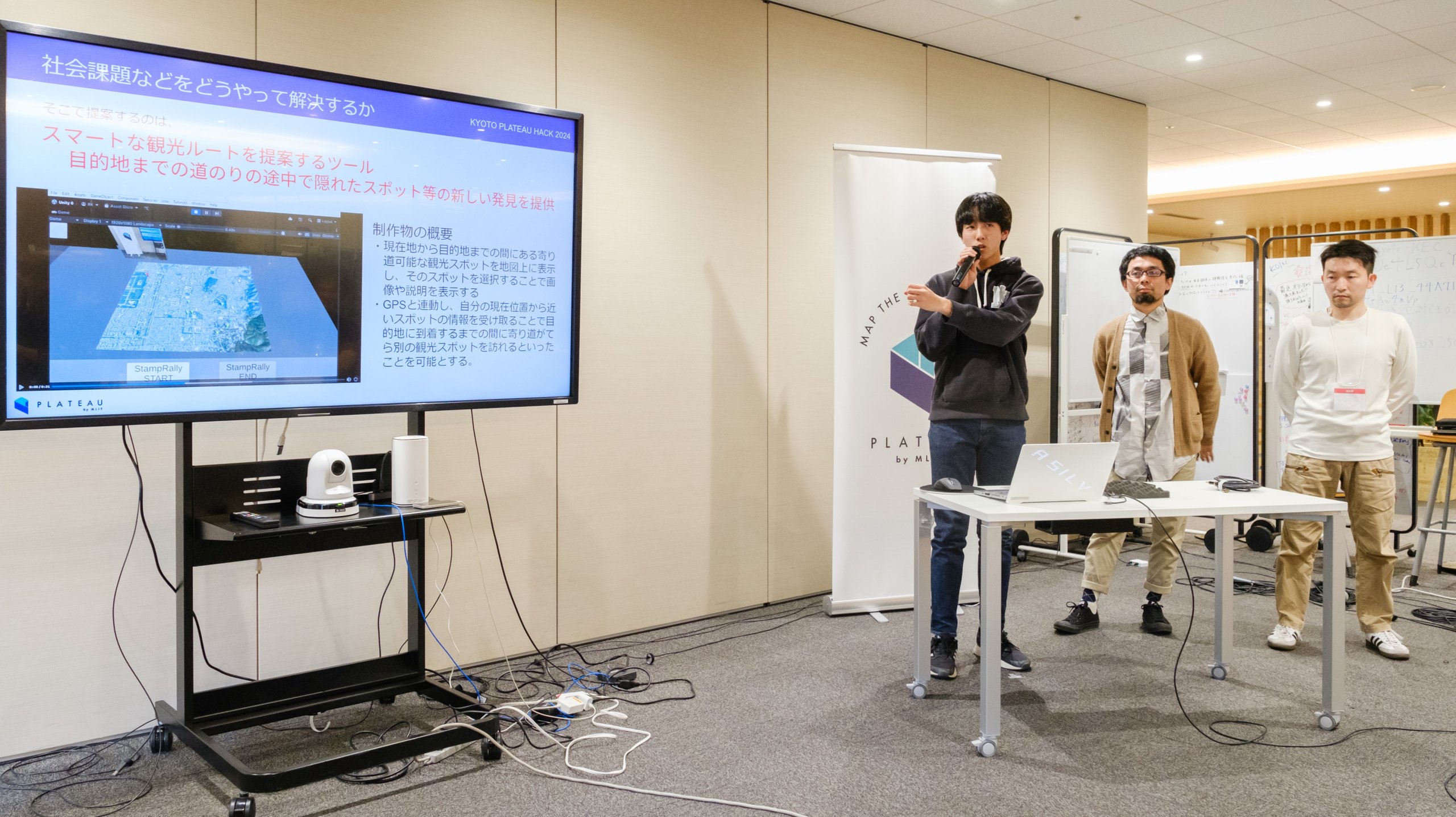

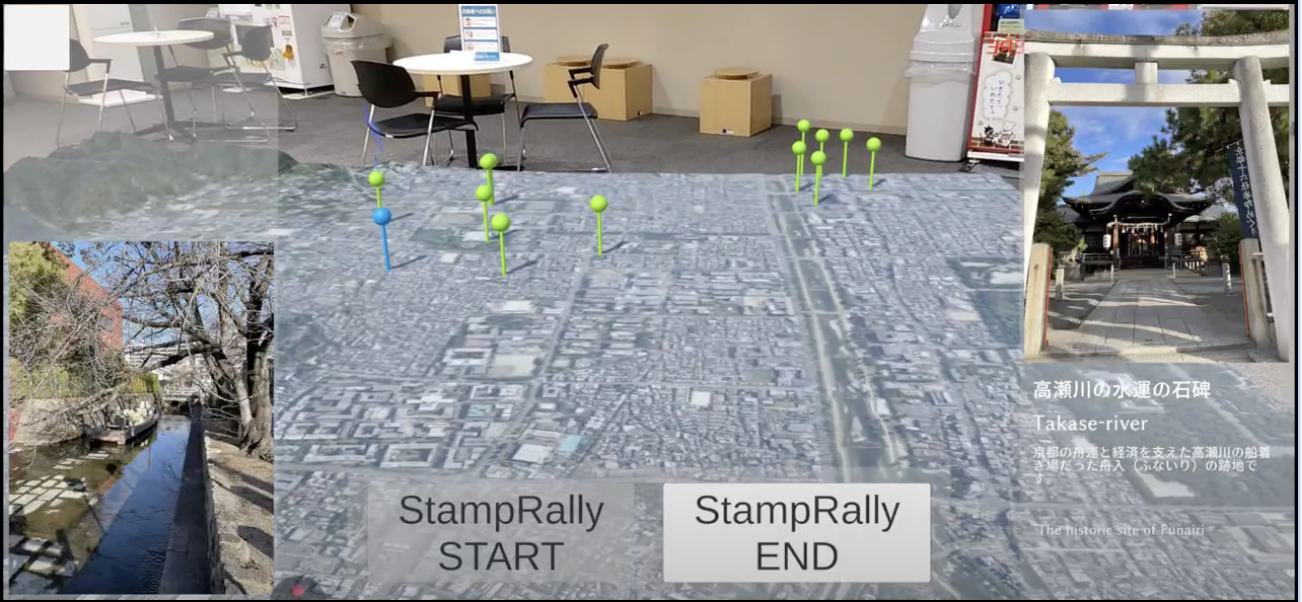

アスキー賞は「ぶらり京都まち歩き」(チームおさんぽトリオ)

アスキー賞はチームおさんぽトリオの「ぶらり京都まち歩き」が受賞した。

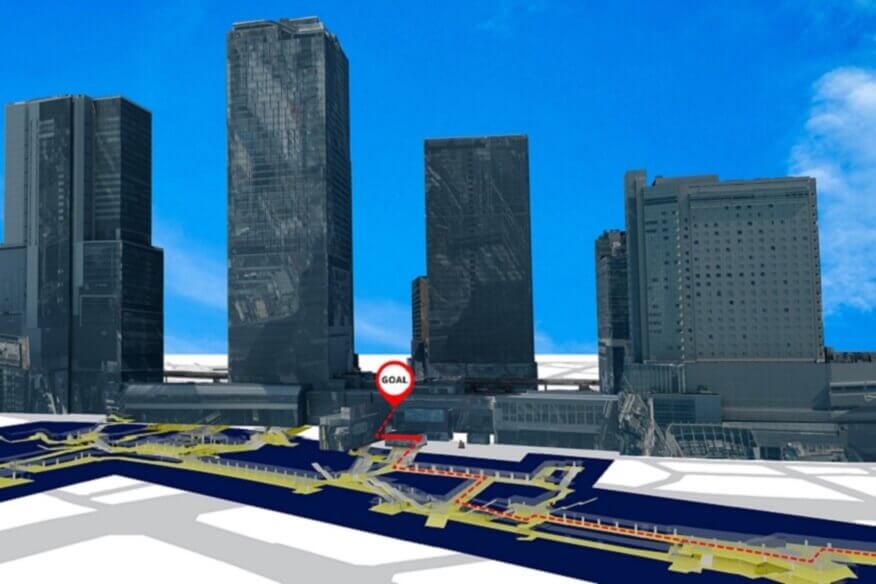

「ぶらり京都まち歩き」は、観光スポットおよび観光ルートを提案してくれる観光案内ツールだ。コンセプトは、有名な寺社仏閣以外にも隠れた名所が多い京都の良さをもっと伝えたいというところにある。また、京都観光の問題点として、観光名所への交通手段としてバスへの依存度が高いことをあげる。そのため、バスの混雑による遅延や乗れないことによる時間的ロスも生じる。

そこで、目的地までの道のりの検索とバス以外の移動の提案、その途中で隠れたスポットなどの新しい発見を提供するツールを開発したという。

システム構成はUnity+PLATEAU SDK。GPSとの連動を想定し、自分の現在地から目的地に近いスポットの情報を受け取ることにより、目的地に行くまでに別のスポットの探索を容易にすることを考えている。

遠藤氏は受賞の理由を、「ここから旅行のプランの立て方が変わるかも知れない、と期待させてくれました。人をワクワクさせる、ちょっとした未来を感じさせてくれるところで決めました」と述べた。

メンバーの受賞コメントは次のとおり。

「栄誉ある賞をいただき、大変ありがとうございます。チームのおふたりはハッカソンの参加が初めてということだったので、3人で楽しく取り組めて大変よかったです」

「高校生でハッカソン初参加で、こうした開発をしたこともなかったのですが、企画から開発してプレゼンテーションするまで一連の流れを経験できて、とても興味深かったです」

「私もハッカソン初参加でした。Unityも多少は触っていたのですが、これまで経験したことのないところにも挑戦できました。京都に来てホテルの近くをぶらぶら歩いている中で自分がふと思いついたアイデアも取り入れることができて、とても楽しかったです」

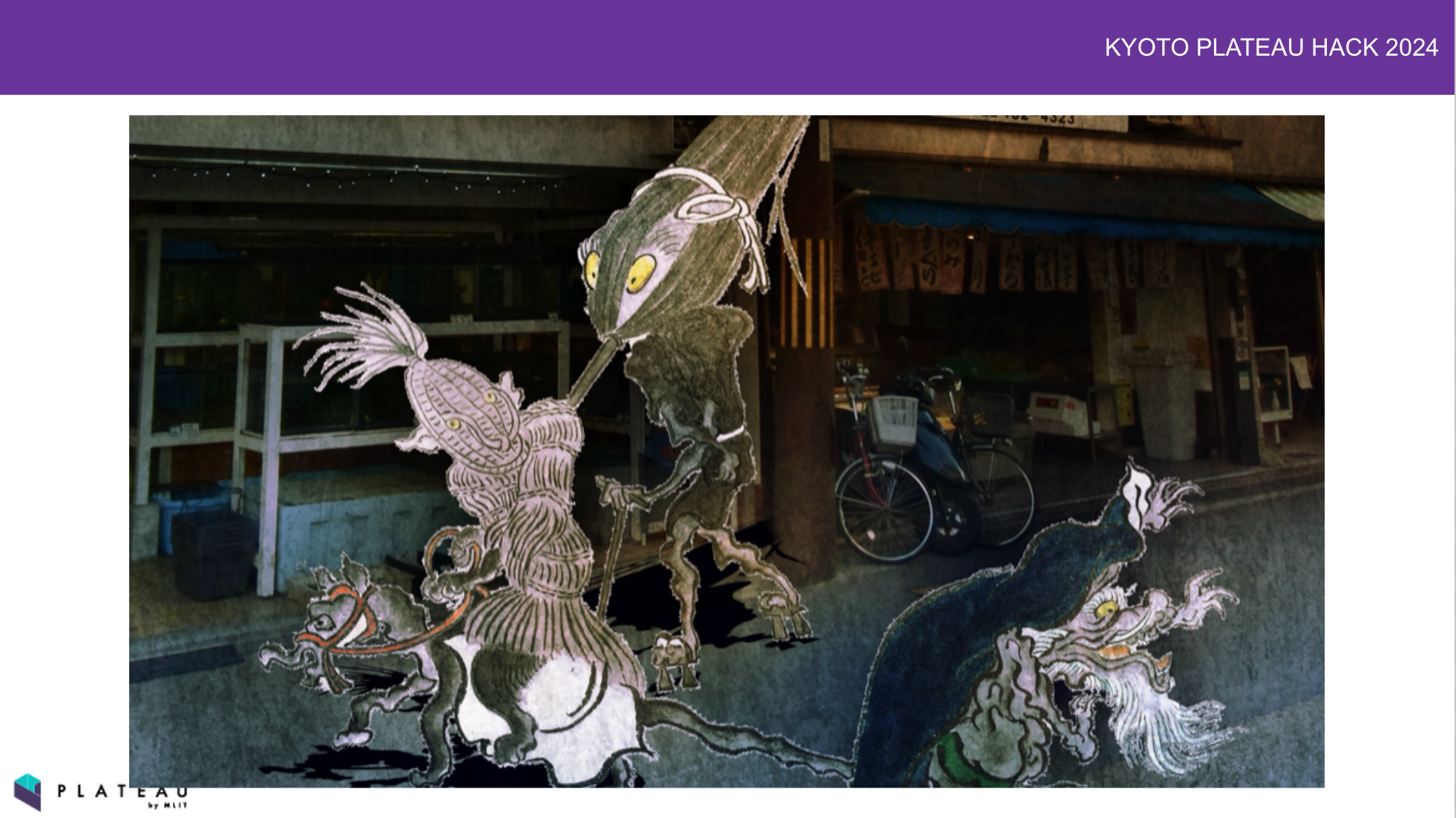

オーディエンス賞は「一条通百鬼夜行伝説」(チームmkth)

参加者・視聴者の投票で決まるオーディエンス賞はチームmkthの「一条通百鬼夜行伝説」が受賞。チームmkthは嵯峨美術大学観光デザイン領域に所属する4人によるチームだ。

同チームが着目したのは、観光の「消費」行動。いまどきの観光における課題として、京都のような有名な観光地でも写真を撮ったりSNS投稿したりするだけで「おわり」になってしまい、そこにある伝統・文化・歴史に目を向ける機会が減少しているのではないかと指摘した。この「消費」だけが続くことで、観光客だけでなく地元住民の中でも京都の伝統・文化・歴史が薄れていき、将来的に京都が持つ本当の魅力を失ってしまうのではないか。そこで、伝統文化、歴史を楽しく学び、伝える「供給」が必要だと考えたという。

こうした背景をもとに今回は、観光客が殺到して安全確保が難しいとの観点から2023年に実施が見送られたという京都・一条通の地元商店街が主催する妖怪の仮装行列「一条百鬼夜行」を楽しめるARコンテンツを制作することにしたという。

「一条通百鬼夜行伝説」

ポイントは「恐れられる妖怪」「気味の悪い妖怪」を表現した動き。また3D都市モデル上にある一条通のデータに合わせて百鬼夜行の妖怪たちがまっすぐ迫ってくる動きを表現したところだ。キャラクターは3Dモデルを作成できるWebツール「Monster Mush」を使って3D生成している。

今後の課題・改良したい点として、妖怪と街並みの3Dデータの改善を挙げた。今後、PLATEAUの位置情報と合わせたマップ作成、ARの実装を進めていくという。

審査員の魚谷氏は次のようにコメントした。

「観光によって『消費』されていくことに対する問題意識がとてもよかったです。リアルには開催することが難しくなったようなお祭りでも、こうした手法で楽しむことを提案できます。こうした問題意識を起点として発想していってもらえると、今後もっともっと展開していくのではないでしょうか」

チームリーダーの受賞コメントは次のとおり。

「オーディエンス賞をいただいて、とてもうれしく思います。今回、Unityであったり、PLATEAUの実装であったりという部分は初めてだったのですが、こうして妖怪を実際に動かすことができて、みなさんに楽しんでいただくことができて、とてもよい経験になりました」

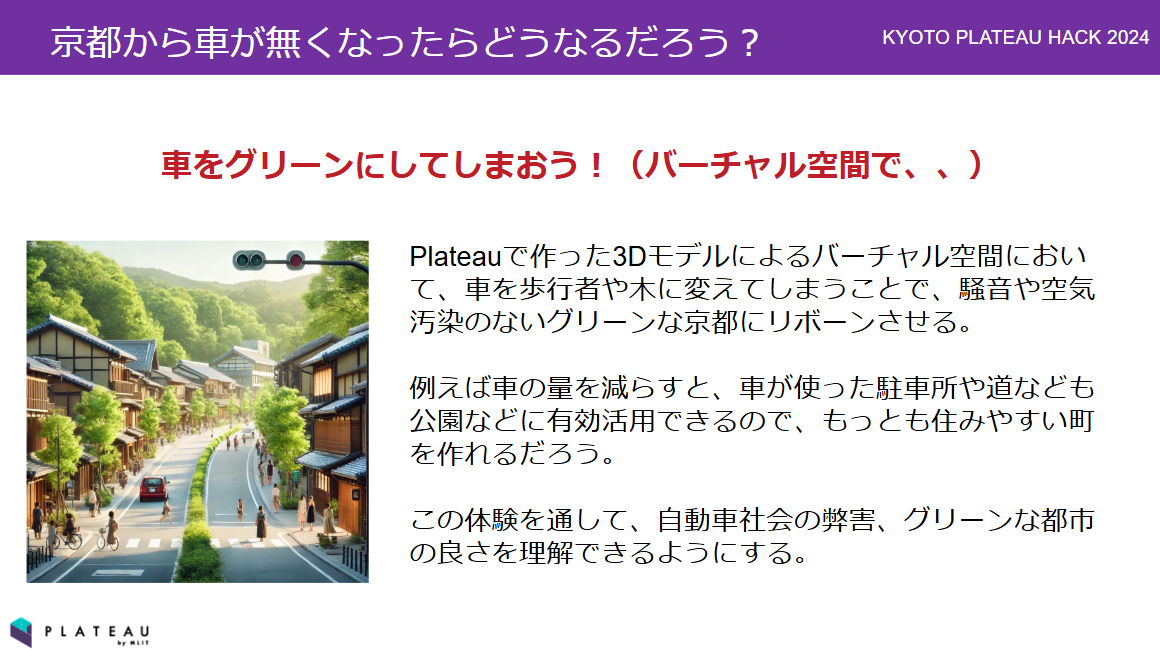

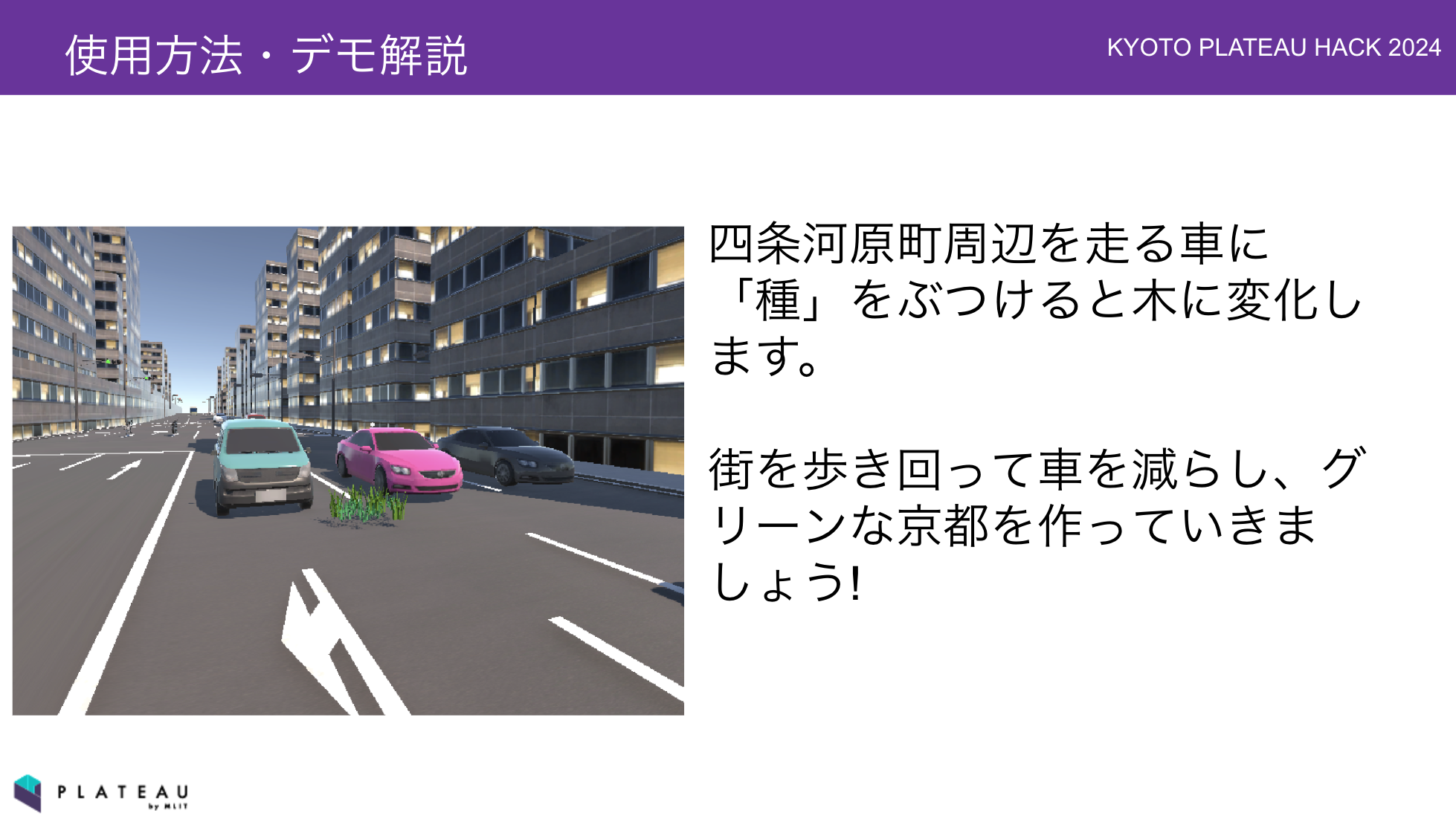

車中心社会を見直す「京都リボーン」(チーム車絶許同盟)

チーム車絶許同盟が制作したのは「京都リボーン」。京都市内における車中心社会のあり方を改善し、環境に優しい持続可能な都市へと変革するためのシミュレーションツールだ。

京都の社会課題の中でも「自動車」にフォーカスし、違法駐車の多い場所をはじめ、そもそも駐車場も公園などに変えてしまうことで、騒音や空気汚染の少ない快適な街になるのではないかと考えたという。そこで、PLATEAUを使った交通シミュレーションを活用し、バーチャル空間内で車を減らして歩行者や木々を増やすことで、騒音や大気汚染の軽減を市民に意識してもらえるようにしたいという。

システム構成は、Unity+PLATEAU SDK for Unity v3.2.0 beta(道路ネットワーク生成)+PLATEAU SDK Toolkits for Unity v2.1.0-beta(交通シミュレーション)。今回は、道路ネットワークの生成に四条河原町周辺のデータを抽出して作成している。

今後の展望として、京都市の交通量データを利用して交通量や騒音をよりリアルに再現したいという。そうしたデータを環境データのひとつとして地域ごとの「すみやすさ」を自動評価することも考えているそうだ。

審査員の飯田氏は、「素晴らしいアイデア。車を木に変えてしまうという、PLATEAUのハッカソンの中でも非常に哲学的なテーマを持っているのではないかと思いました。とんでもないゲームが誕生しそうです」とコメントした。

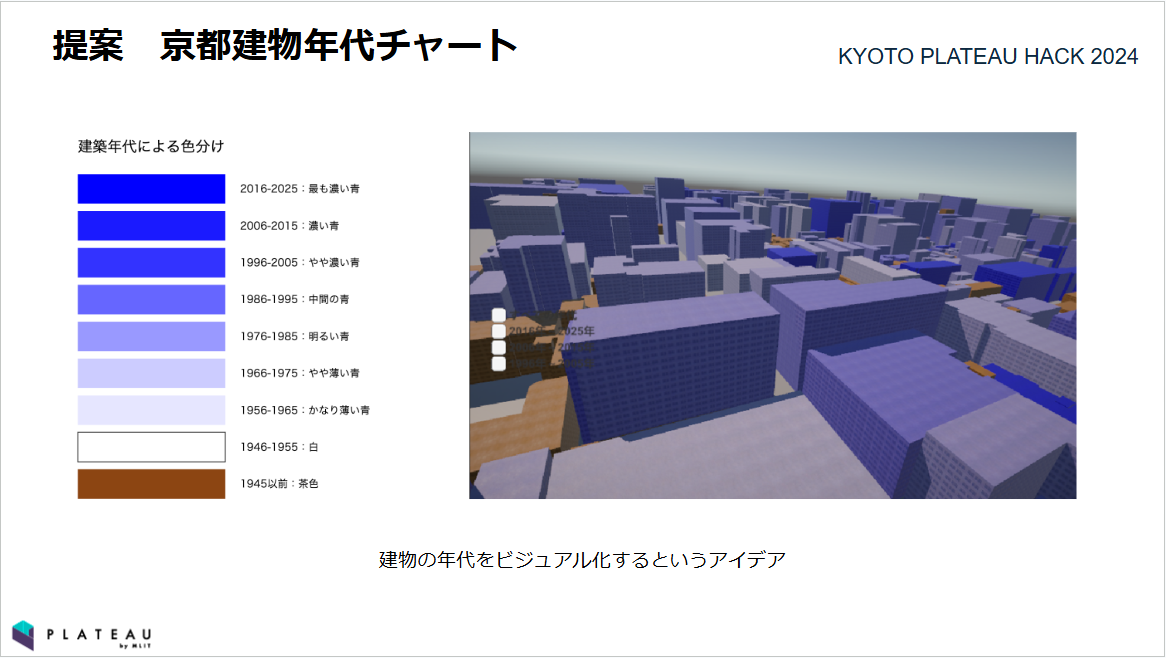

街並みの中に歴史を見る「京都建物年代チャート」(チームA)

チームAが発表したのは、「京都建物年代チャート」。年代別に色分けした3Dデータを現実の街並みと照らし合わせて見ることができるARアプリ。京都という街の面白さを、歴史都市としての価値とその歴史都市の上で現代の開発が進んでいるという『二面性』にあると捉え、様々な年代の暮らしが積層している面白さを体感できるコンテンツを作成しようと考えたという。

AR技術を使って、町家などの、建築基準法以前の古い建物だけでなく、マンションや宿泊施設などの再開発の実態を捉えることができる。

今後の展望として、今回実装したエリアから対象を広げていきたいという。また、PLATEAUに登録された情報から建物の年代を割り出しているのだが、現状では「1945年以前」で一括りにされているところを、今後、より詳細な年代を追加していくことも検討課題として挙げられた。

審査員の魚谷氏は、「京都は、古いものにもいろいろな時代の古いものが混在しているところが面白い。平安時代のものもあれば、明治時代のものもある。そして、現在のものもある。街を歩いていると『古い建物なんだろうな』くらいしかわからないが、このアプリを使えば『こんなに古いんだ』と、より具体的に理解できるのがとてもいいです」とコメントした。

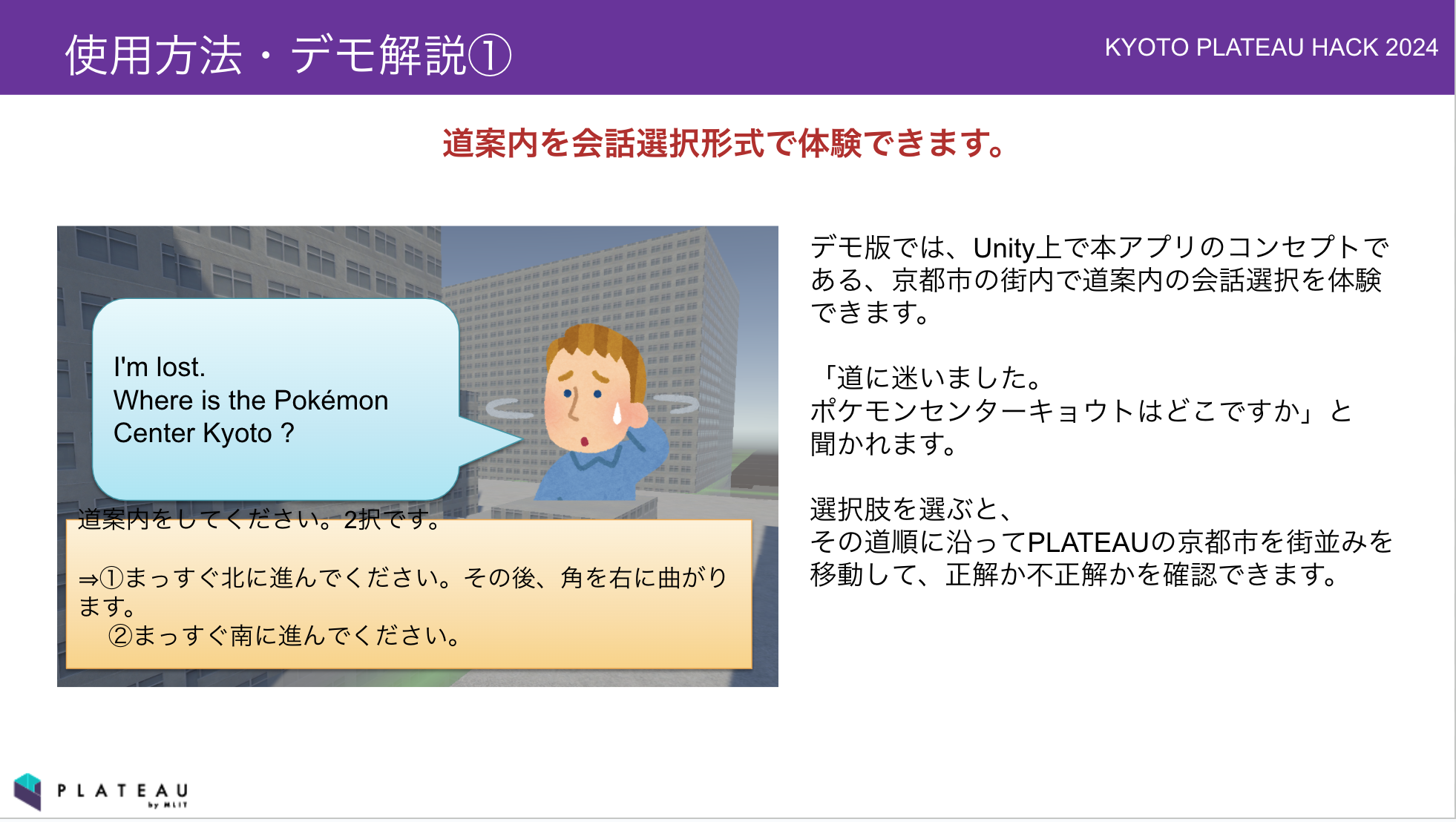

外国人観光客への道案内を練習する「Kyoto道案内トレーナー」(HideG)

HideGが提案したのは「Kyoto道案内トレーナー」。外国人観光客とのコミュニケーション課題を解決する、インバウンド向けの道案内の事前トレーニングツールだ。

VRアプリで、自動車教習所のように実際の観光情報をシナリオに取り込んだ道案内を練習できる。

「Kyoto道案内トレーナー」

完成版では、外国人観光客との会話をクラウドAIを使って生成し、Wi-Fiを経由しVRアプリ利用者に届ける仕組みを構想している。デモでは、道案内を会話選択形式で体験する様子が示された。あくまで「事前トレーニングツール」としたのは、「実際に案内をするのはやはり『人』であるほうが良い。それが“おもてなし”だと考えている」という思いがあったからだという。

審査員の久田氏は、「本当に、訓練って大事ですよね。それを当たり前に、楽しくできるというものが増えていくことが重要になります。今回、PLATEAUなので道案内ですが、ほかにもレジのクレカ決済とか、そういう機能が含まれていったらいいかもしれません」とコメントした。

多様な人とアイデアが集い、枠を超えていくハッカソンへ

最後に、各審査員からの総評をまとめて紹介しよう。

久田氏:2日間、みんな頑張っているなと思いながらずっと見ていました。本当に2日間お疲れさまでした。これで終わりではなく、この後の懇親会でも、うちのチームのアイデアとあちらのチームのアイデアを混ぜたらこんなことができそうだな、面白そうだなと、そういうことも話していただき、それぞれのヒントにしていただきたいです。アイデアを出すときにいろんなものを混ぜるということはとても大事ですから。

遠藤氏:ハッカソンではいろいろな組み合わせが出てくる。アスキー賞を受賞したチームも高校生ともう何度もPLATEAUハッカソンに参加している人が一緒にチームを組むとか、全然会ったことない人たちがこの場で初めてチームを組んだりするように。それ自体に大きな価値があります。そうした出会いの中で、やはり既存のアイデアや枠などを、もっと壊していってほしい。これからもより良いものをどんどん作ってほしいです。お疲れさまでした。

魚谷氏:普段、僕は建築の設計とか大学で都市の研究をしています。イベントや集まりも建築に関するものが多い。でも今日はそうではなくて、本当にいろいろな人が集まり、多様なアイデアが出てきた。普段と全く違う視点からのアイデアにふれることができて、とても楽しかったです。どのアイデアにも、可能性がいっぱいあります。これで終わってしまったらもったいない。やはり、みなさんで育てていって、どんどん実現していってほしい。主催の京都市さんにも、今日出たアイデアをぜひとも生かして実現につなげていってほしいです。

飯田氏:昨年に続いての参加で、昨年のことを思い出しながら今日のみなさんの発表を見てると、やはり変化を感じました。昨年のほうが、いろいろなところに力が入っていたように思います。というのは、PLATEAUは都市のデータですから、乱反射的にいろいろなものとリンクしていて、それを生かしていこうとなるとどうしても固くなってしまうところがあった。でも、ハッカソンやアイデアソンでは、そうした呪縛のようなものをいかに突破できるかというところが肝になります。そうした意味で、今回はみなさんの等身大のスキルのまま、背伸びせずに新しい課題に取り組み、それぞれが良い成果を出せました。これは、継続して開催することで洗練されてきたこと、当日のファシリテーターのおかげということなのかもしれません。今後も継続的にこの試みを見ていきたいです。ありがとうございました。