3D都市モデルを活用した都市構造評価ツールの開発

| 実施事業者 | 一般財団法人計量計画研究所 / 株式会社福山コンサルタント / 株式会社ユーカリヤ |

|---|---|

| 実施協力 | 朝日航洋株式会社 |

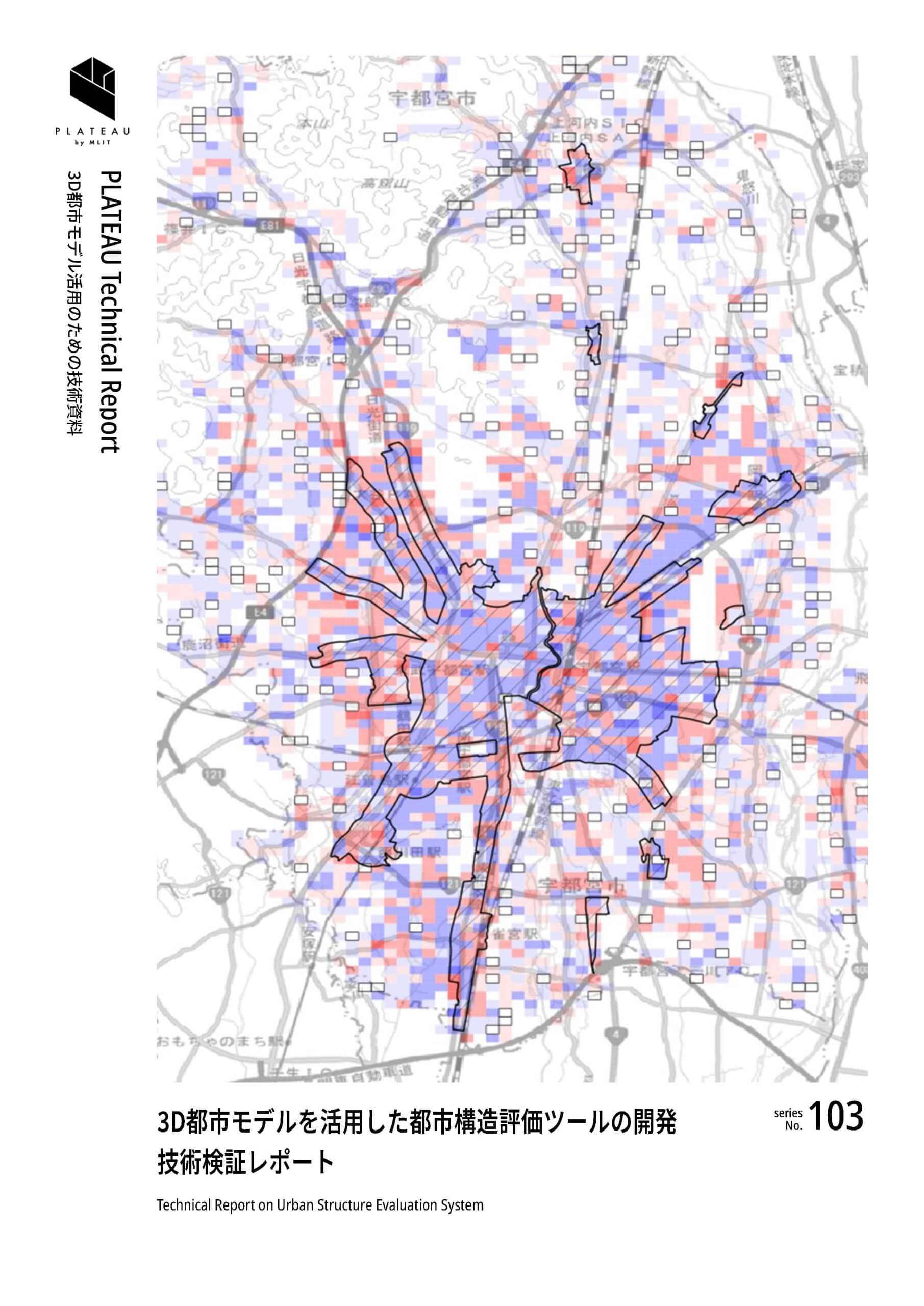

| 実施場所 | 栃木県宇都宮市 |

| 実施期間 | 2024年8月〜12月 |

3D都市モデルを用いた都市構造評価ツールを開発。計画策定や効果検証に必要な評価指標を定量的に算出し可視化することで、コンパクトシティの実現を加速させる。

本プロジェクトの概要

人口減少・高齢化が進む中、地域の活力維持と生活機能の確保により、あらゆる人が安心して暮らせるよう地域公共交通と連携したコンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりを進めることが求められている。これらの実現には、立地適正化計画に基づく施策の効果と都市構造の変化を定量化することが重要である。一方で、都市構造の推移を把握するには、人口統計データや交通動向データ等、多種多様なデータを収集する必要があり、データ整備のコストの高さが課題となっている。

本プロジェクトでは、3D都市モデルや統計データ等を用いて都市構造の評価指標を定量的に算出するツールを開発する。また、地方公共団体での実証実験を通して本ツールの有用性を評価し、立地適正化計画の策定や進捗管理における社会実装を目指す。

実現したい価値・目指す世界

立地適正化計画の策定時における課題把握、策定後の効果検証等においては、過去から現在の都市構造の推移を把握することが必要であり、都市構造の評価指標の算出に加えて、立地適正化計画に基づく施策の効果と都市構造の変化を可視化することが求められている。これらの指標算出や可視化に必要な人口統計・施設・交通関連の各種データ整備は、構造化されていない統計や調査から手作業で集計する必要があり、高額な整備コストがかかっている。

本プロジェクトでは、これまで手作業で行っていたデータ整備を自動化し、3D都市モデル等の標準化されたデータを自動処理することによって指標算出を効率化する評価指標算出ツール、及び算出結果の可視化ツールを開発する。

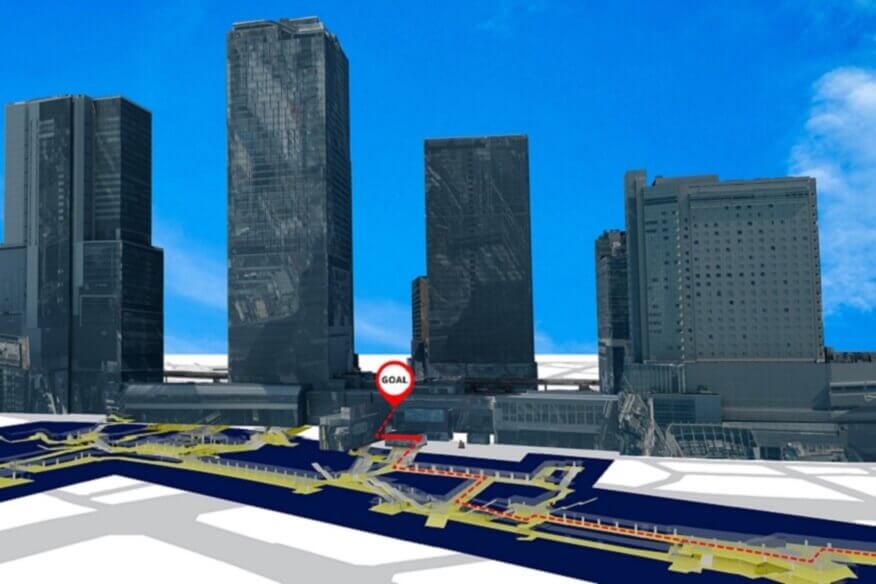

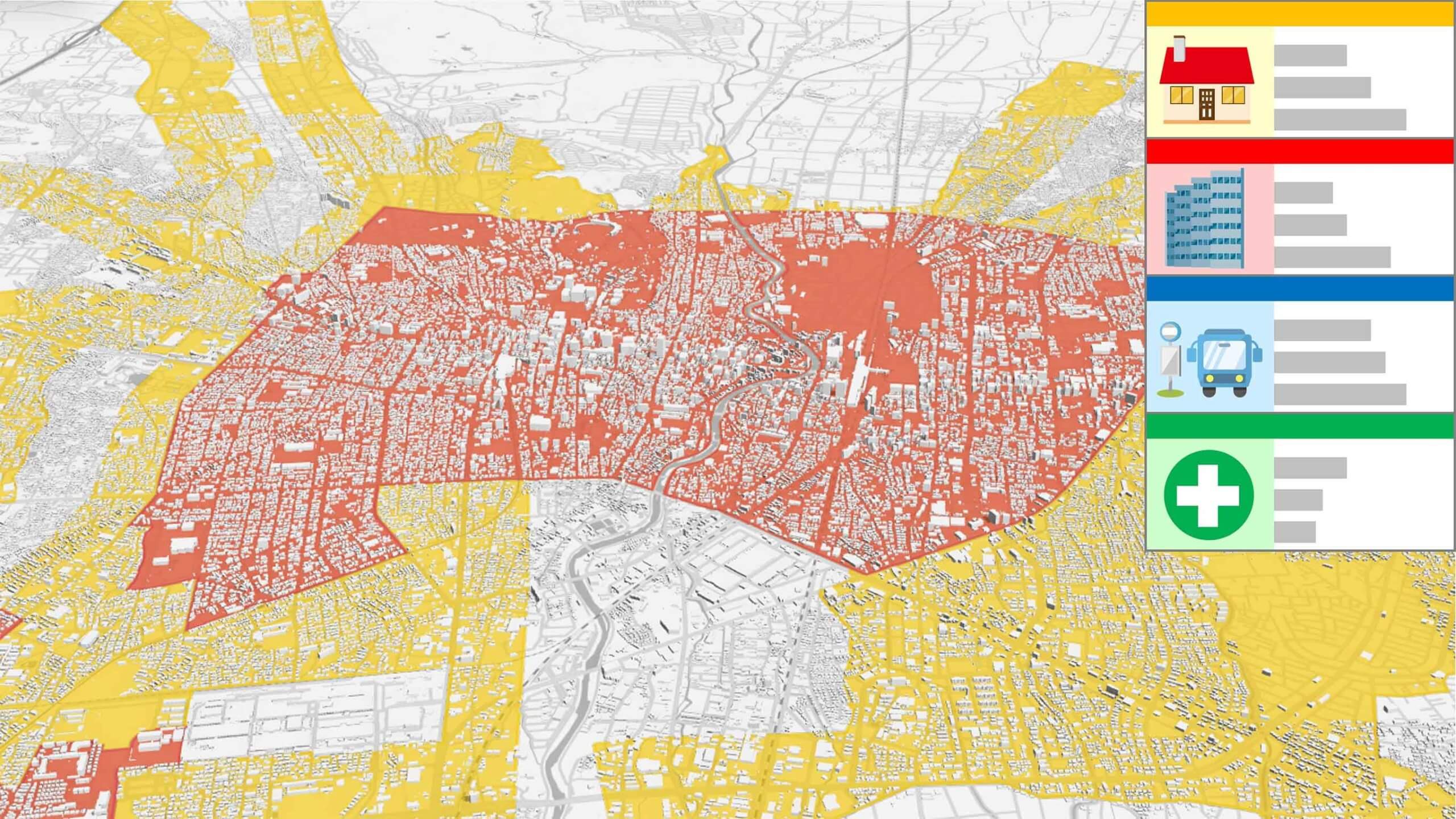

本システムでは、「立地適正化計画作成の手引き」など、立地適正化計画の推進のために国土交通省が設定したまちづくりの指標を定量的に自動算出することを可能とする。たとえば、建築物モデルに人口データ等を紐づけることで、居住誘導区域における人口密度を算出したり、GTFS等の標準データを活用することで公共交通の人口カバー率を算出する等、従来多大な工数をかけて行っていた集計作業を自動化することができる。これにより、地方自治体による効率的な施策検討を支援する。

本プロジェクトは、国土交通省情報政策本部が進めるProject LINKSとの連携プロジェクトとして実施する。Project LINKSは、行政情報のデータ化と活用を進める分野横断的なDXの取組である。今回のプロジェクトでは、紙やエクセルなど様々な形式で作成されている避難所情報等をインプットデータとして構造化するため、LINKSが開発する大規模言語モデル(LLM)の技術を用いたデータ変換システムを活用する。

本プロジェクトにより、立地適正化計画を策定する際の議論の深化、円滑な合意形成が図られるとともに、本ツールによって定量化された評価指標を基にした都市構造の健全度のモニタリング、計画の進捗管理を行うことで、コンパクト・プラス・ネットワークの実現を加速させることを目指す。

検証や実証に用いた方法・データ・技術・機材

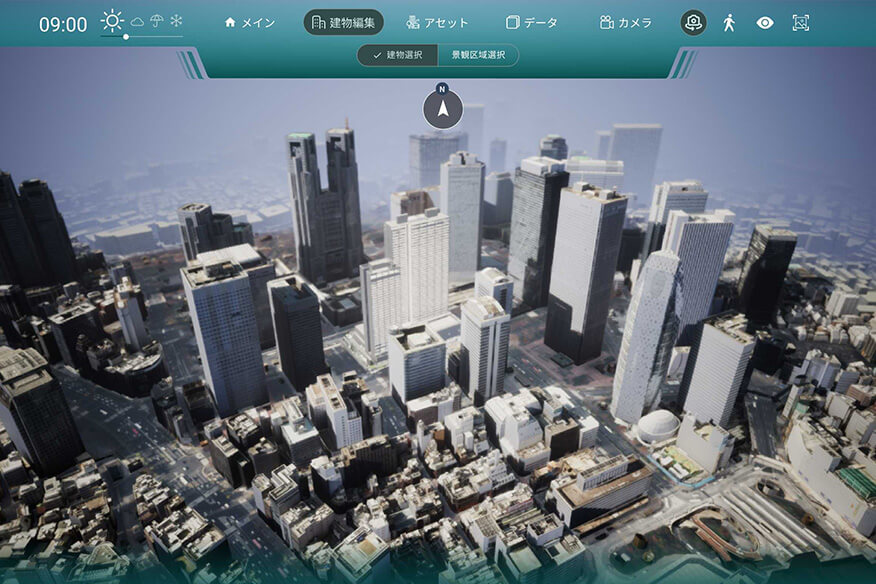

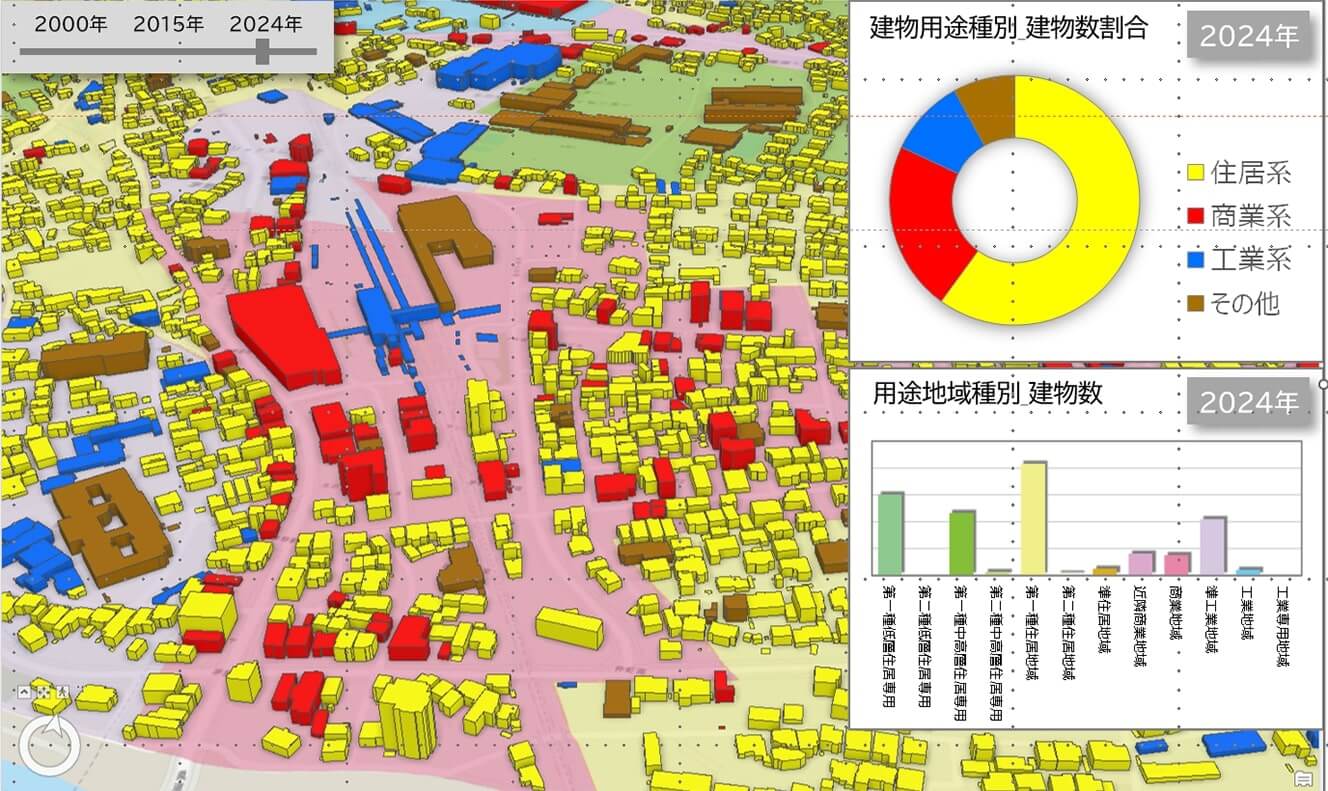

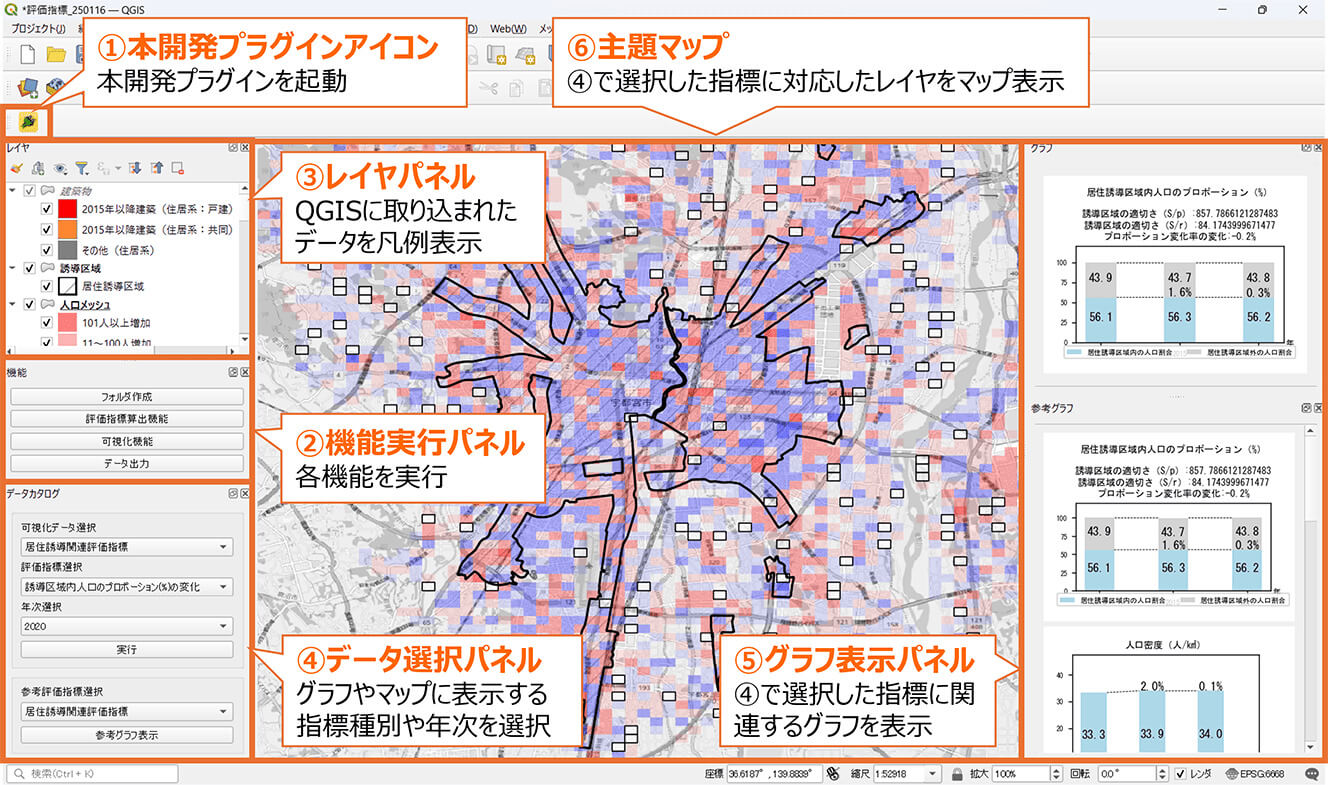

本プロジェクトでは、3D都市モデルを活用した都市構造評価指標の分析・可視化システムを構築した。本システムは、「都市構造評価指標の算出機能」と、「算出された評価指標の可視化機能」によって構成されている。なお、都市構造評価指標は国土交通省が設定した立地適正化計画の手引きを参照している。

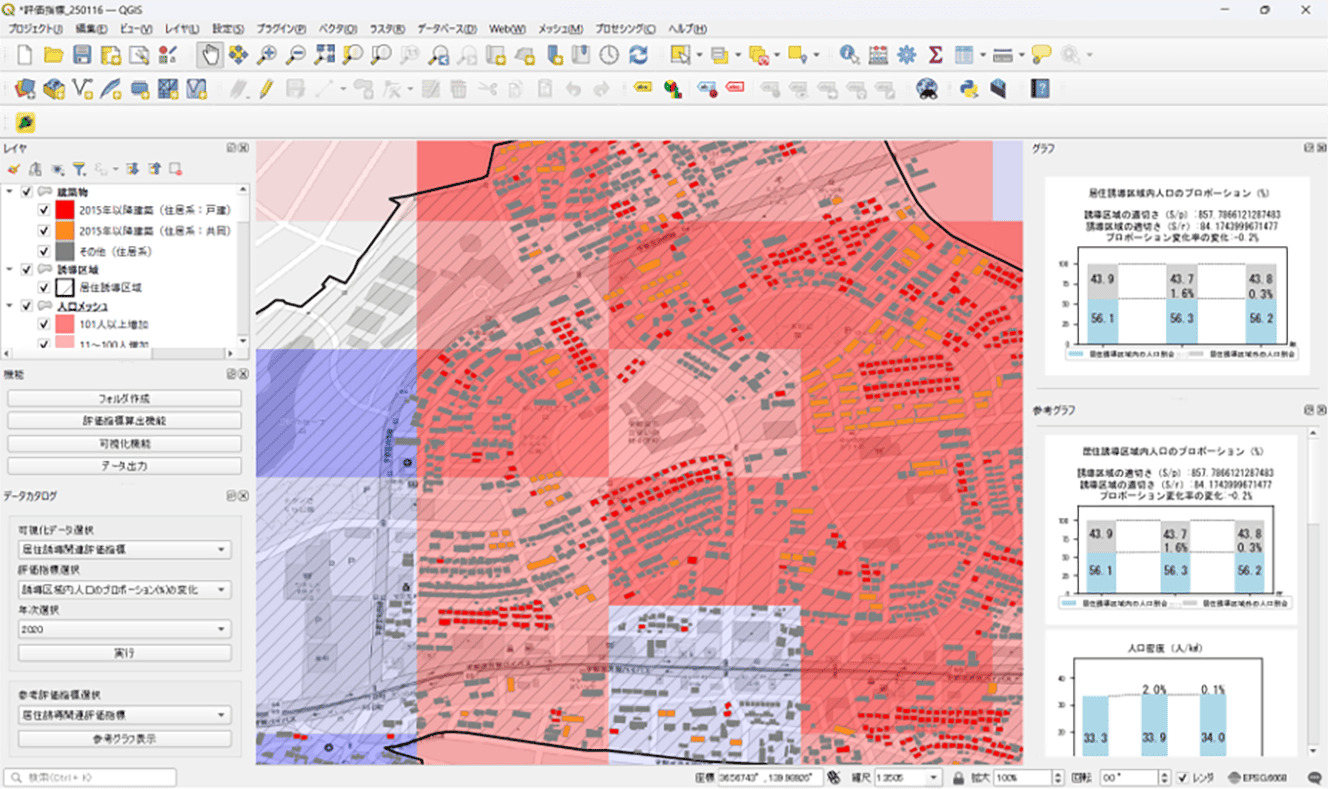

本システムを用いることで、都市構造評価指標が容易に算出され、3D都市モデル上で該当区域における居住人口や土地、建物、交通施設等の変化が地図表現やグラフ表現で可視化されることで、地方公共団体職員も直感的に都市構造評価指標の理解ができる。本システムにおけるデータ処理機能は、「フォルダ生成」「評価指標算出機能」「可視化機能」「データ出力」の4つのボタンに集約されており、各ボタンを押下するだけで、インプットデータの格納先生成からデータを用いた指標算出・可視化および出力を地方公共団体職員でも一気通貫で対応可能である。なお、本システムはオープンソースのGISソフトである「QGIS」を活用し開発することで、比較的スペックの低いPCでも動作し、かつ無償で利用できるようにしている。

「都市構造評価指標の算出機能」については、3D都市モデルの建築物モデルLOD1や、都市構造評価指標算出に必要な各種データ(施設関連データや交通関連データ、財政関連データ等)を「QGIS」で取り扱えるGeoPackage形式(以降、GPKG形式)で取り込む。この際、3D都市モデルについては既存プラグインである「PLATEAU QGIS Plugin」を活用し、GPKG形式へ変換を行った。

また、多くの都市構造評価指標において流用される圏域居住人口については、延床面積を用いた居住人口推定アルゴリズムを開発し算出に用いた。開発したアルゴリズムは次のとおり。はじめに取り込んだ人口統計データを各250mメッシュ単位に分割し、集計する。次に、各メッシュ人口を3D都市モデルから取得した建築物の延床面積を用いて建築物単位に割戻し、建築物単位の居住人口を推定する。最後に、ユーザー指定条件に含まれる建築物の居住人口を合計することで圏域居住人口が算出される。

その他、公共交通機関や避難施設等のカバー圏域エリア情報については、インプットした公共交通関連施設(鉄道・バス)や避難施設のデータと、ユーザーが設定した圏域条件を掛け合わせて生成した。このインプットデータのひとつである避難施設のデータについては、今回の実証実験の対象地方公共団体では非構造データとして管理されていたため、Project LINKSにて開発している、行政手続等を通じて保有するワードやエクセル、PDF、紙などの「非構造データ」を「構造データ」として再構築するためのソリューションである「LINKS Veda」を活用し、データの構造化を行った上で利用した。

都市構造評価指標は、これらのインプットデータに対し、「立地適正化計画の手引き」で定義された計算式を当てはめることで自動的に算出する。算出された各種数値については、その算出根拠も含めてCSV形式で出力可能とすることで、追加分析や資料化の際に二次利用しやすい仕様としている。

「算出された評価指標の可視化機能」については、QGISのインターフェースをもとに、各指標の経年推移についてはグラフ表現を、特定年度の地域特性については3D都市モデルに重畳させた地図表現によって行っている。経年推移の分析については、多様な指標群を分析目的ごとに直感的に理解・分析可能とするために、選択した他指標のグラフと一覧化させて比較可能なUIを設計した。特定年度の地域特性の分析については、選択された評価指標と関連性が高いデータのみがマップ上に優先的に表示されるほか、地図の拡大率に合わせて指標の表示有無が自動的に切り替わる仕様とした。これにより、必要な指標のみが地図に重畳されることで、分析対象の特性や傾向を把握しやすくなる。なお、表示する指標については、ユーザーがUI上で任意に選択可能である。

本システムの開発技術の検証として、圏域人口の算出アルゴリズムの精度評価を実施し、その有用性の評価として、宇都宮市の職員を対象としたシステム操作体験と事後ディスカッションおよびアンケートを通して行った。

検証で得られたデータ・結果・課題

本実証実験では、開発技術の検証として、「延床面積を用いた居住人口推定アルゴリズム」による圏域人口の算出精度向上効果について評価を行った。評価指標としては、既存手法であるメッシュ単位人口の積上げによる圏域人口算出方法を比較対象として、住民基本台帳を基に算出した算出値を真値とした場合の誤差率を採用した。検証エリアとしては宇都宮市全域から満遍なく10地点の都市機能誘導区域を取り上げ、各地点の誤差率の平均値を用いて検証を行った。

誤差率検証の結果、検証対象とした都市機能誘導区域(10地域)の7割において誤差率が低下し、また、10地域の平均誤差率も約4ポイント(本システムによる平均誤差:4.2%、従来手法による平均誤差:約8.2%)の低下が見られた。このことから、本システムに実装した「延床面積を用いた居住人口推定アルゴリズム」が圏域人口算出精度を向上させ、指標算出精度向上の観点において3D都市モデルが有用であることが示せた。

次に、地方公共団体業務における本システムの有用性は、システムの操作体験と事後アンケートを通して評価した。有用性検証においては、既に立地適正化計画を策定済みであり、居住誘導区域や都市機能誘導区域への誘導施策を遂行している宇都宮市に協力を得て実施した。宇都宮市からは、立地適正化計画を推進する室課や、開発許可申請に携わる室課を中心に合計9名の職員が参加した。有用性の評価は、立地適正化計画に基づく各種施策の立案や効果検証等、EBPMへの活用余地と、システム活用による既存業務の効率化の余地の2つの観点について行った。なお、各評価観点に影響しうる要素として、システム自体のユーザビリティについてもあわせて確認を実施した。

EBPMへの活用余地については、参加者の全員から高評価を得た。高評価を得られた要因として、3D都市モデルに重畳させた可視化によって、市全域を通して複数データを確認できる点が挙げられた。具体的には、メッシュ人口の増減と建築物の新築行為の因果関係が可視化される等、地方公共団体が実際に着目している指標間の関連性把握において有用との評価を得た。一方、今後の改善点としては、宇都宮市の隣接地方公共団体も含めて指標を可視化することによる市域を超えた都市計画推進状況の可視化や、地方公共団体独自の保有情報・データ(開発許可データ等)の読み込み等、対応データの拡充を要望する声が挙げられた。

システム活用による既存業務の効率化の余地の観点については、立地適正化計画の策定または改定業務を行う上で必要な各種作業(現状の把握・分析、資料作成、社員教育、担当者間の引継ぎ、発注手続き)における作業時間や作業負担の軽減の余地について確認した。その結果、参加者の過半数から高い評価を得られた。参加者からのコメントを踏まえると、特に施策・企画等の立案や現状把握・分析、資料作成など、個々人対応に近い作業については、作業の時間や労力の削減が期待できるという意見が多かった。一方、担当者間の引継ぎのように他者との協調が必要な業務に関しては、システムや評価指標の共有・分析条件の伝達等に対する工数をある程度要することへの懸念が挙げられた。

参加ユーザーからのコメント

・市全域で複数データを同時に確認できるため、多角的な視点から市全域の現状や課題を把握しやすい

・内部協議や関係者協議の場で疑問が生じたら、即座に可視化して確認できるため、双方の理解度向上や認識共有が期待できる

・ライトライン開業など、市が取り組んだ施策の効果がどこでどのように発現しているのかを分析する材料になる

・本システムをベースに評価を行う前提にすれば、市内部で対応できる部分が増えるため建設コンサル等に依頼する業務範囲が減りコスト削減が期待できる。または同じコストでより深い分析が期待できる

・既存で使用している地図データや、開発許可データを取り込めると他のデータとの連携が図られて使いやすい

・評価指標のグラフは直観的に分かりづらく、文字の重なり等で見えにくい部分があった

・3D都市モデルを活用している点から、立体的な表示にすることで、特に防災関連についてはより直観的に分かりやすい

今後の展望

本プロジェクトで開発した都市構造評価ツールは、実証実験の参加者から総じて高い評価を得られ、EBPM促進の観点と、既存業務効率の向上の観点いずれにおいても高い有用性を示すことができた。内部アルゴリズムに関しても、3D都市モデルから集計した建築物の延床面積を基にメッシュ人口を按分し、圏域人口を算出するアルゴリズムが既存手法に比べ精度が向上したように、3D都市モデルの活用によって都市構造評価指標の算出精度向上にも寄与できた。

一方、立地適正化計画に係る業務での活用に向けては、対応データの拡充と分析者以外への情報伝達容易化の2つの課題が残されている。対応データの拡充については、今回は都市構造評価指標算出に必要なデータのみをインプット対象としたものの、エビデンスとして有用な示唆を生み出すためには、開発許可データ等、各評価指標に作用しうる地方公共団体独自の保有データ等との関連性を調査できるようにする必要がある。インプット可能なデータを増やすことによって、都市計画の推進状況と都市構造評価指標の関連性をより高い解像度で表現可能なツールへと昇華させていくことが重要である。分析者以外への情報伝達容易化の観点では、主に都市構造評価指標の可視化画面において、集計条件および結果について正確に理解可能となるような磨きこみが必要と考えられる。分析者とステークホルダーの間でツールの出力結果に対する共通認識が醸成されれば、分析時のみならずコミュニケーションの際にも本ツールが機能し、業務効率向上に寄与できると考えられる。

将来的には、本ツールの活用を契機として、全国統一的な評価指標を整備していく取り組みが多数の地方公共団体に展開され、評価指標を基にした効果的なまちづくりが行われることによって、あらゆる都市でコンパクト・プラス・ネットワークの取組の実効性が向上することを目指す。