景観まちづくりDX v2.0

| 実施事業者 | 株式会社シナスタジア |

|---|---|

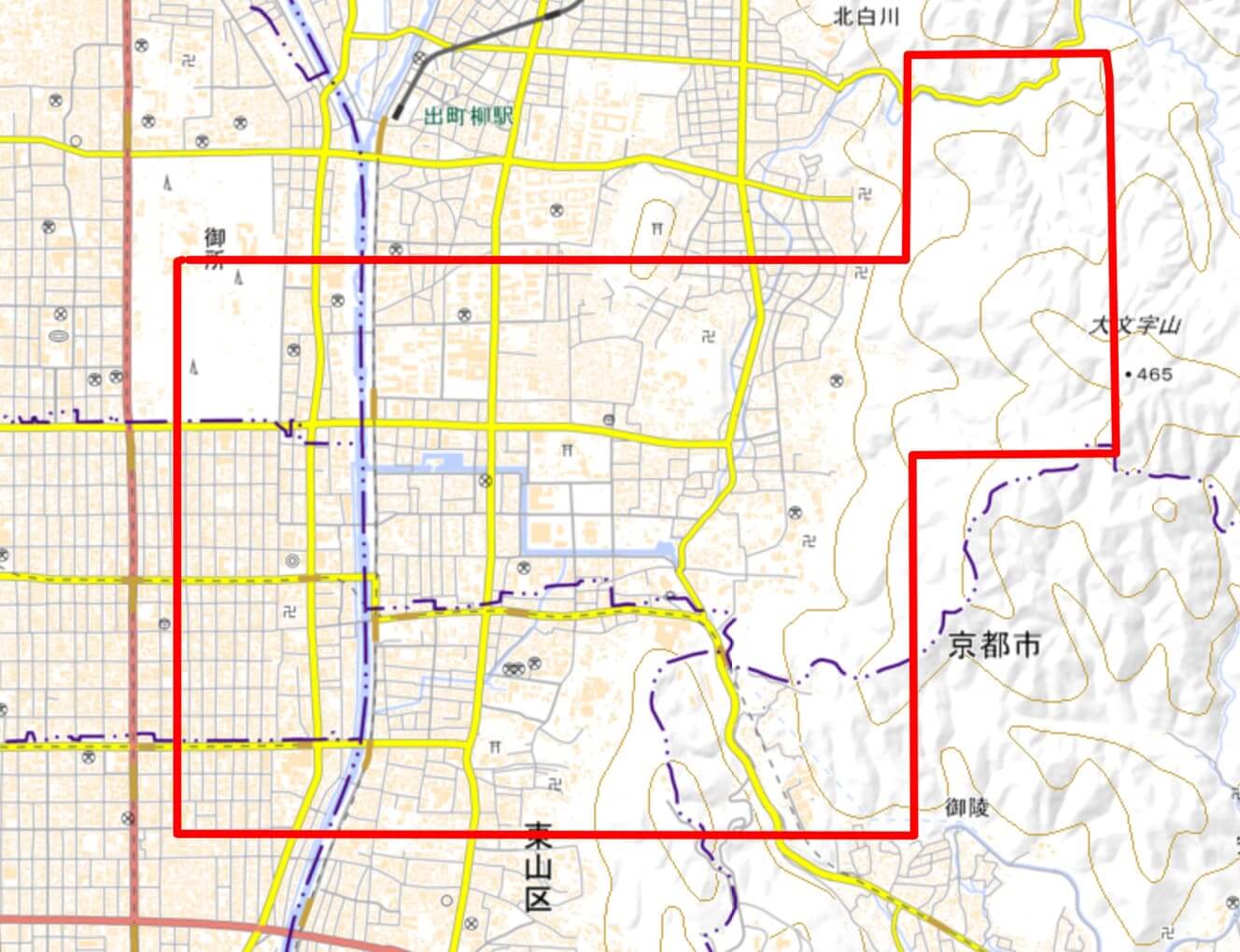

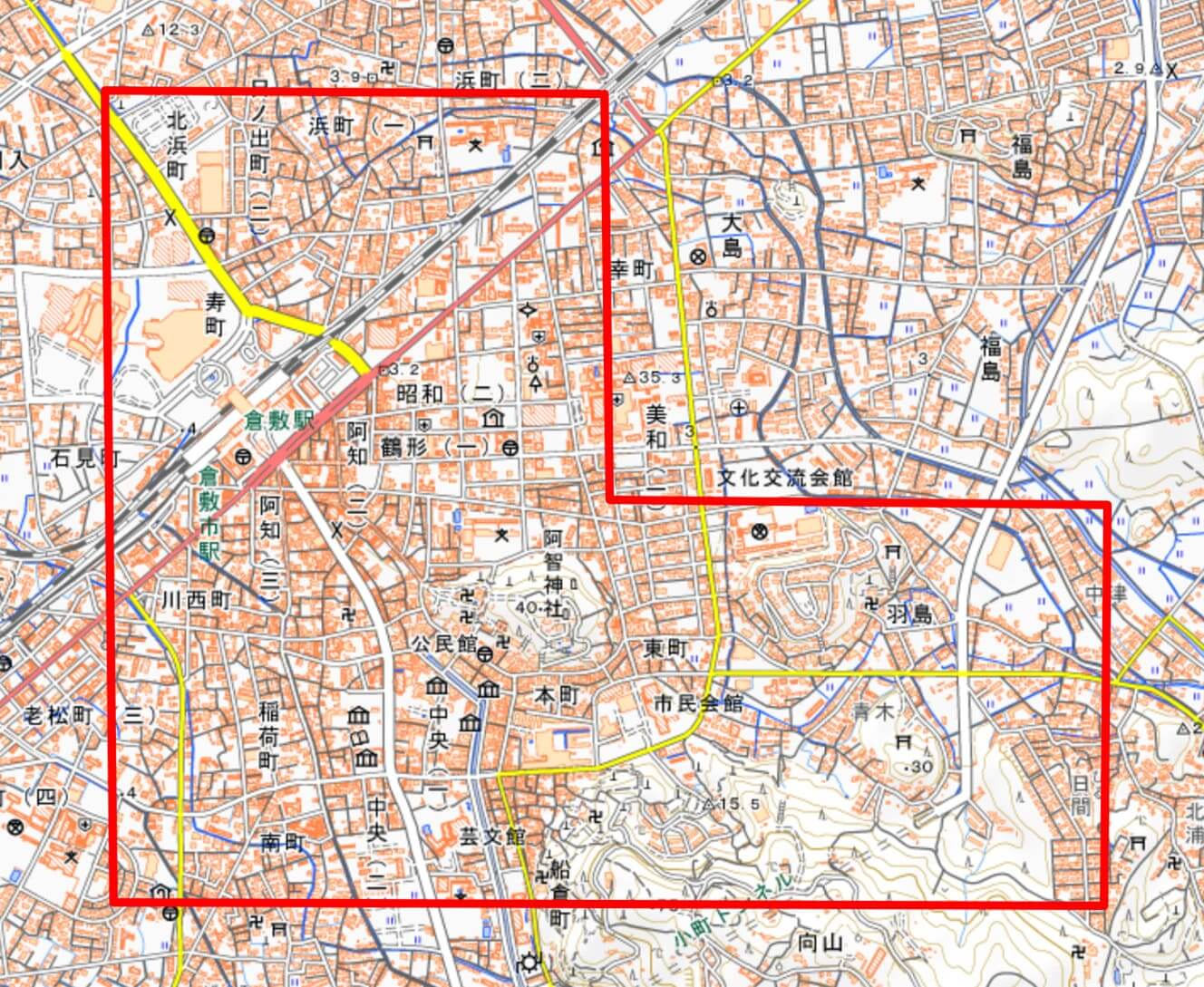

| 実施場所 | 京都府京都市 / 岡山県倉敷市 / 山口県周南市 |

| 実施期間 | 2024年12月〜2025年1月 |

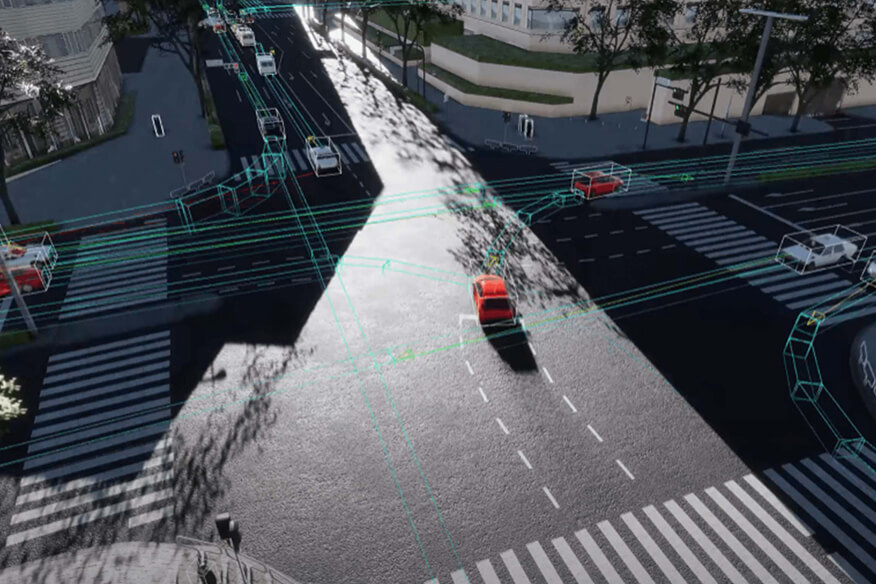

都市の景観計画及び開発計画を三次元で表示・シミュレーション可能な景観まちづくり支援ツールを開発。景観計画の品質向上やステークホルダー間の合意形成の円滑化を図り、景観まちづくりDXを推進する。

本プロジェクトの概要

地方公共団体が景観政策を立案する際、高さ制限や意匠の統一、影響範囲の確認等は二次元の資料をベースに議論されてきた。景観まちづくりが都市空間を対象とした三次元的な政策であるのに対し、検討や議論に用いられる資料が二次元であることは、施策やその効果の理解の妨げとなり政策立案の高度化にとっての課題といえる。また、民間事業者による不動産開発計画も同様、二次元の資料を用いることで景観への影響度合いの把握や迅速な合意形成の障壁となっている。

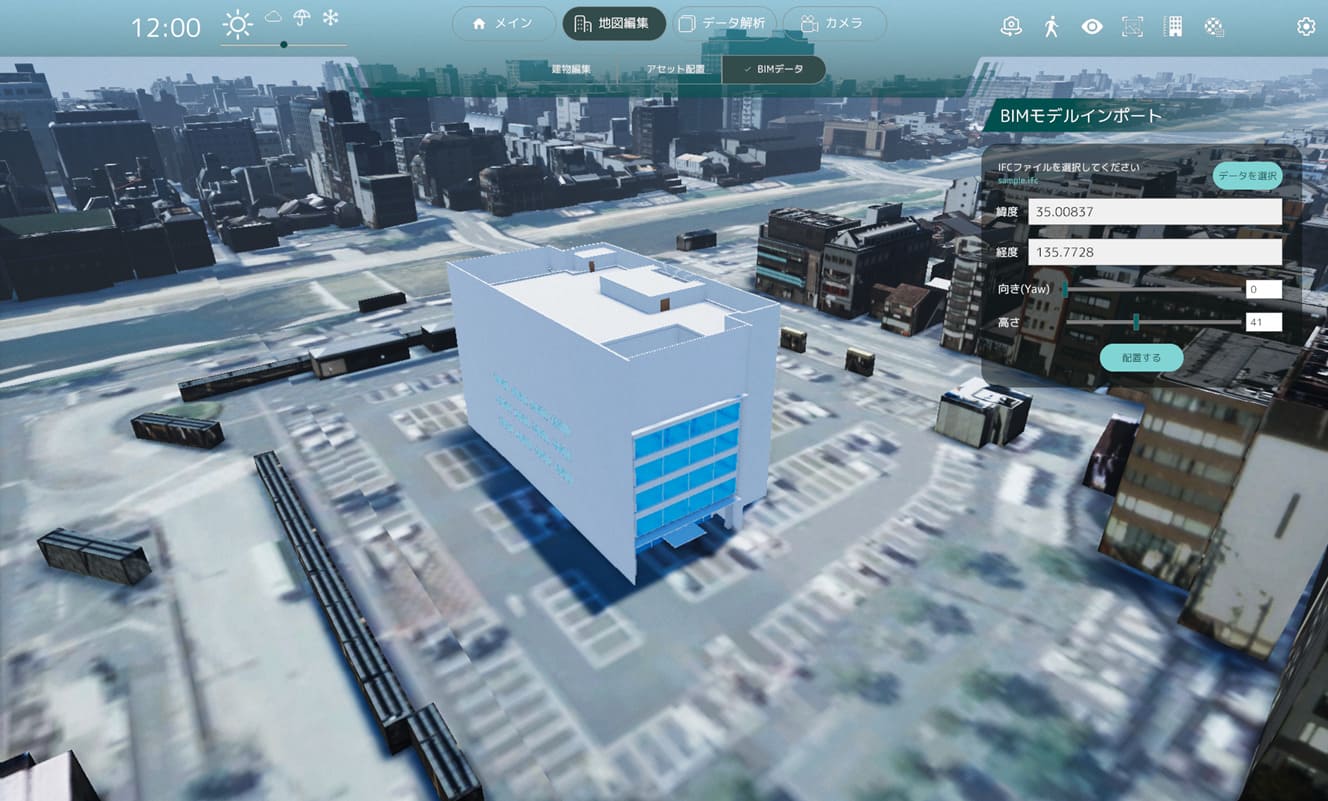

本プロジェクトでは、2022年度の「景観まちづくりDX」で開発したシステムを基盤として、3D都市モデルのビジュアルクオリティ改善や3Dアセットの拡充のほか、BIMモデルインポート機能や制限高さに応じた建築物の表示変更機能等の開発に取り組み、三次元かつ高い再現度で景観計画をシミュレーションできる景観まちづくり支援ツールを開発する。開発したシステムを用いて地方公共団体や開発事業者等の景観まちづくりに関する業務を支援し、計画策定や迅速な合意形成を実現するソリューションとして社会実装が可能か検証する。

実現したい価値・目指す世界

景観まちづくりとは、地方公共団体による良好な景観の保全・形成のための景観計画等の策定と、これに準拠した開発事業者による開発行為によって形成される。従来、景観計画を策定しようとする地方公共団体は、保全・形成すべき区域や基準(建築物の形態意匠、高さ、色彩など)を二次元の図面をベースに検討している。また、開発事業者は建築パース(CGやイラスト等を組み合わせた二次元のイメージ図)などを利用して景観計画との整合性を地方公共団体や住民などに説明するプロセスを行っている。これらは視点固定により表現されることが多いため、建築物が周辺環境へ及ぼす影響を多視点から想定することが難しく、合意形成に時間を要する等の課題があった。他方、三次元的かつ広範囲に景観を再現し任意の視点から確認できるツールも、容易に調達可能な都市スケールの3Dデータが存在しなかったため、充分な普及には至っていない。

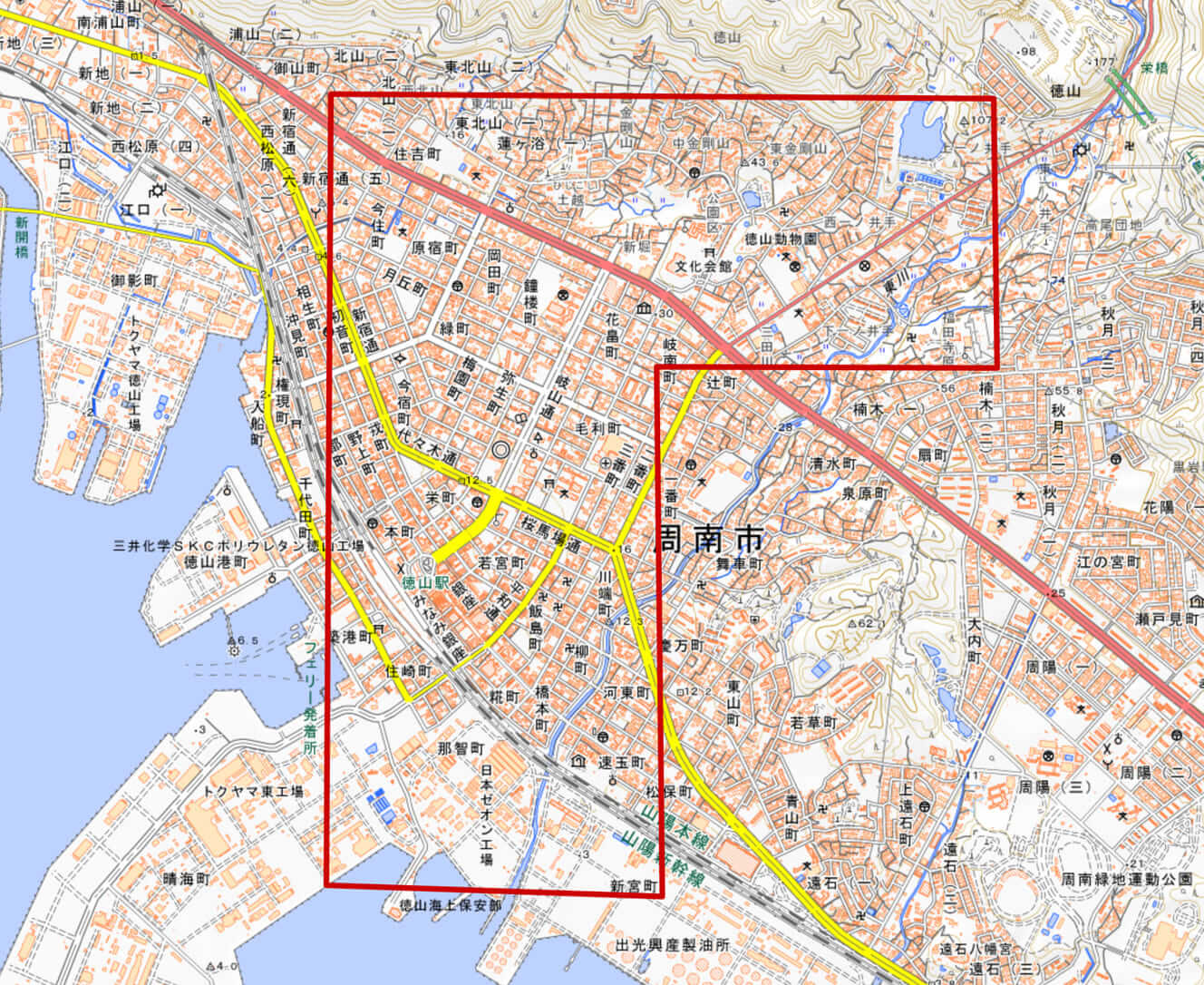

2022年度の「景観まちづくりDX」では、3D都市モデルを活用したUnityベースの景観計画策定・景観協議支援ツールを開発し、有用性検証を行った。これにより、景観計画の効果や開発計画等の影響範囲等を三次元で可視化することが可能となった。しかしながら、建築物モデル等のビジュアルクオリティが低く景観の再現性に課題が残ったほか、ツールとしての汎用性向上のためには道路付属物や広告物等の配置シミュレーション機能が必要であることが明らかとなった。

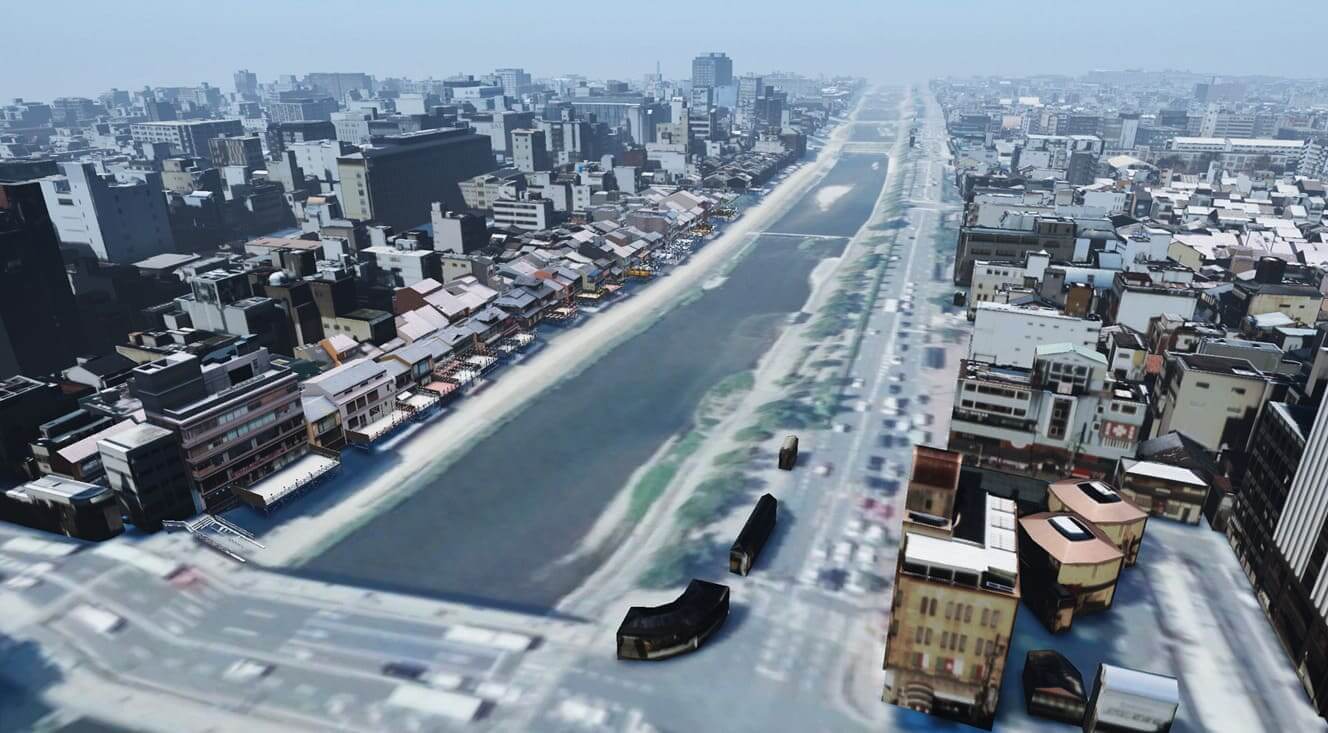

本プロジェクトでは、2022年度に開発したツールを発展させ、ビジュアルクオリティの改善やシミュレーション機能の拡充を行う。具体的には、BIMモデルインポート機能や広告物等のアセット配置機能のほか、ランドマーク等の特定のポイントを起点とした全方位的な見通し解析機能、建築物の高さを任意の値で制限する高さ変更機能、建築物の外観の色彩編集機能等をGUI上で操作可能な仕様で実装する。これにより、地方公共団体は、高さ制限や色彩制限、眺望規制等の効果や影響範囲等をより鮮明なビジュアルで三次元的に把握できるようになり、景観計画の検討・説明が容易に実現可能となる。また、BIMモデルインポート機能を活用することで、デベロッパー等の開発事業者が計画する建築物や付属物をツール内で再現できるようになり、景観計画や周辺環境との調和を容易に確認することが可能となる。

このような三次元的に再現度の高い景観シミュレーションが可能な景観まちづくり支援ツールを開発することで、地方公共団体における高品質かつ効率的な景観計画の策定及びステークホルダー間の景観協議の円滑化を目指す。

検証や実証に用いた方法・データ・技術・機材

本プロジェクトでは、2022年度に開発した景観計画策定・景観協議支援ツールをベースに、「①景観再現性向上」と、「②分析機能の拡充」、「③データ作成・出力における利便性の向上」を目的とした追加機能を実装し、機能を一つのアプリケーションに統合した「景観まちづくり支援ツール」を開発した。

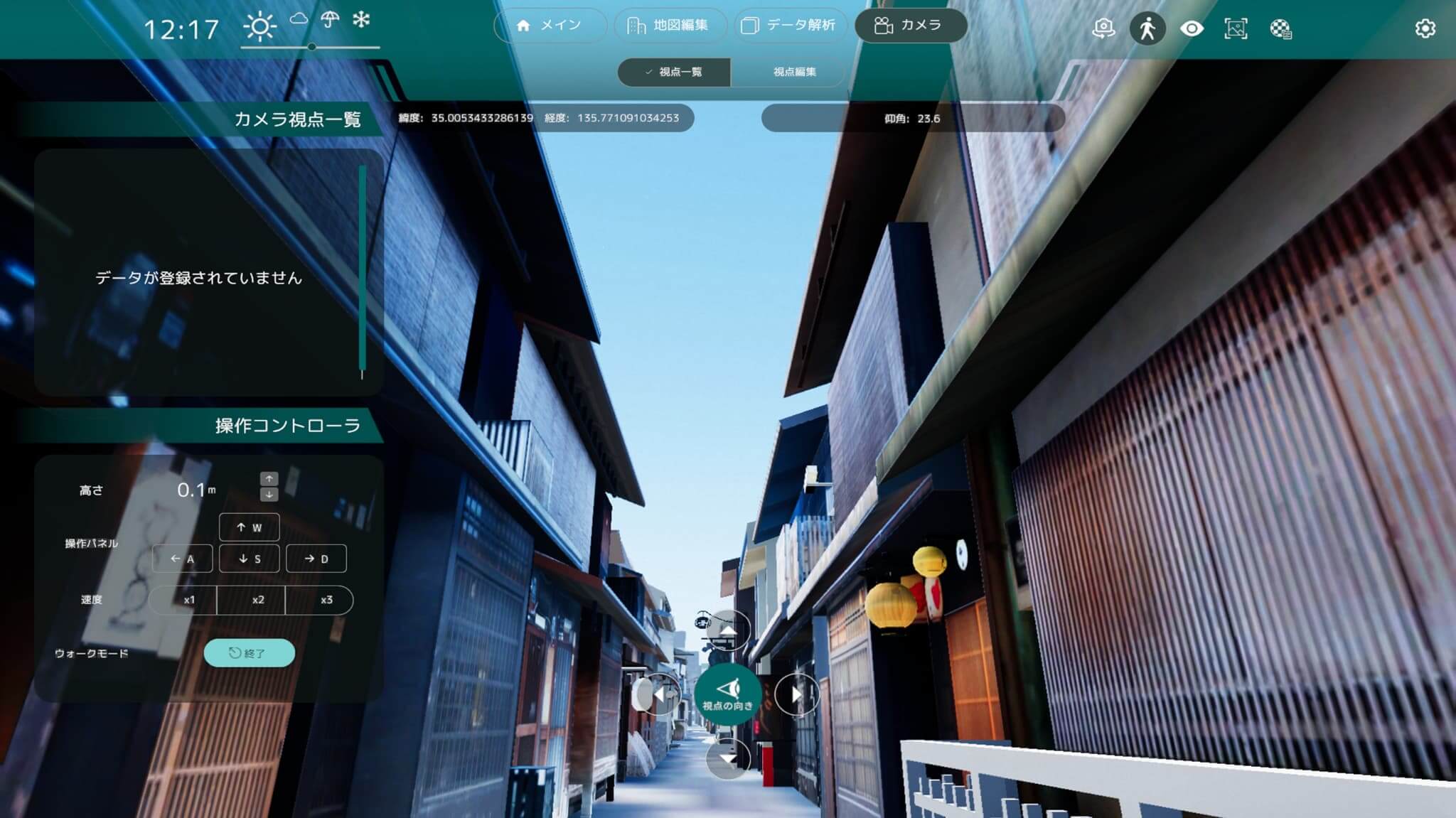

2022年度に開発した景観計画策定・景観協議支援ツールは、PLATEAU SDK for Unityを用いてUnity上で開発されており、主たる機能として都市空間の編集機能と景観規制条件の編集機能が実装されている。都市空間の編集機能としては、3D都市モデル(建築物LOD1-2、地形LOD1)から再現した3Dの景観に対し、システムに取り込んだ建築物を配置することができる。建築物のインポート方法は2つ用意されており、Unityの3Dモデリング用パッケージであるProBuilderを用いて建築物を作成・編集する方法と、BIM・CADソフトからFBX形式で出力したデータをインポートする方法が選択できる。景観規制条件の編集機能としては、高さ規制エリアと眺望規制エリアの大きく2つの条件を編集・表示できる。高さ規制エリアはユーザーが指定した範囲と規制高さ情報を基に生成され、都市空間に重畳し表示される。眺望規制エリアはユーザーが指定した視点場(視点である人間が位置する場所のこと)及び眺望対象を結ぶ範囲に生成され、可視範囲・不可視範囲を色分けし表示される。これらの機能を活用することで、ユーザーは景観計画とその規制への対応状況を三次元の情報として把握しながら協議することが可能となっている。今年度は、SDKのバージョン3.3.0.1を活用し、本ツールに対し上述の①②③に該当する機能開発を加えた「景観まちづくり支援ツール」として開発した。

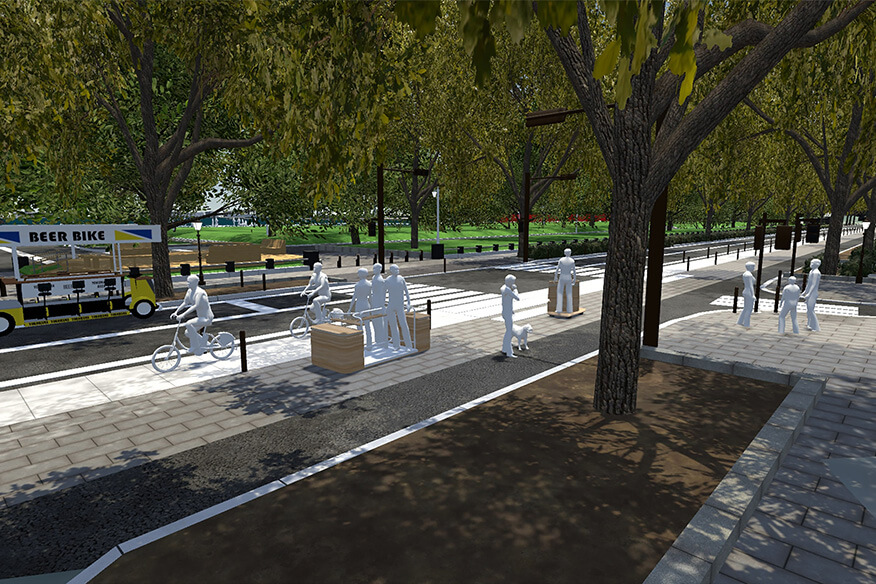

「①景観再現性向上」を目的とした開発機能としては、仮想テクスチャ付与機能、アセット配置・編集機能の2つに大別される。仮想テクスチャ付与機能は、PLATEAU SDK Rendering Toolkit for Unityを用いて実装した。Unityにインポートされた建築物モデルのうち、テクスチャが付与されていない建築物の高さ情報を基に、Toolkitにプリセットされているテクスチャのうち高さ情報が最も近いものをシステムが自動選択し付与する。なお、各種建築物に張り付けたテクスチャは自在に色の変更を行うことも可能である。アセット配置・編集機能は、標識等の道路設備、屋外広告物といったアセットを景観内に新たに配置し、その高さ、幅のサイズや一部テクスチャをユーザーが編集できる機能である。多様な景観編集ニーズに応えるべく、200種類以上のアセットを作成し、ツール内にプリセットしている。この機能を活用することで、取り込んだ3D都市モデルに含まれない景観の細部の再現が可能となる。さらに、IFC形式データのインポート機能を実装したことでBIMソフトから設計中の建築物をシームレスにツールに取り込むことが可能となり、将来計画の再現も効率的に行うことができる。

「②分析機能の拡充」を目的とした開発機能としては、GISデータインポート機能と、眺望対象に対する全方向からの見通し解析機能を実装した。

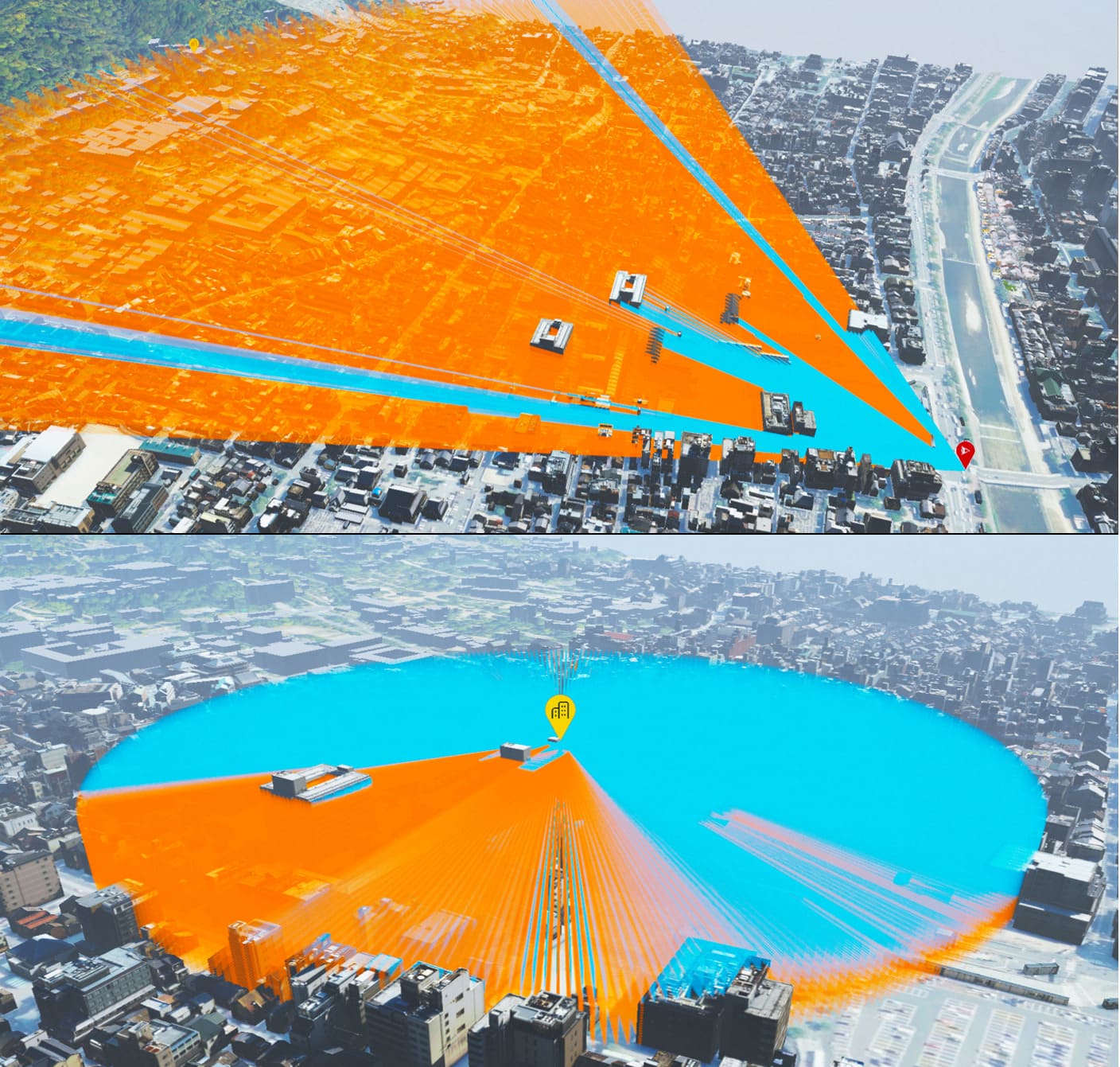

GISインポート機能は、自治体が保有する都市計画区域データや浸水想定区域データ等のGISデータを都市空間に重畳し表示させることができる機能である。この機能の活用によって、建築物等の形状・色彩だけでなく景観に関連する参考情報と合わせて検討することが可能となる。眺望対象に対する全方向からの見通し解析機能は、ユーザーが城のような眺望対象のみを指定した場合、全方向から眺望対象を見たときの可視範囲を三次元空間上に表示する機能である。これによって、計画中の建築物や設置検討中の屋外広告物の見え方を多様な視点場から確認し議論することが可能となるため、審議プロセスの効率化や景観計画の規制への適合判定精度の向上に寄与することができる。

「③データ作成・出力における利便性の向上」を目的とした開発機能としては、編集機能のアプリケーションへの実装とデータ出力機能の改善を実施している。

景観規制編集機能は、2022年度から実装されているが、UnityのEditor上での操作を必要とするUIとなっていた。今年度版においてはツール上で各編集機能を実行可能とし、操作ボタン等のUIをカスタマイズすることで、専門的な知見がない自治体職員等でも直感的に操作を行うことができるようになった。

データ出力機能の改善は、利便性向上を目的として、プロジェクトファイルの保存・読み込み機能を新たに実装した。プロジェクトファイルの保存・読み込み機能を活用することで、配置したアセットや視点場を改めて設定することなく、他ユーザーに引き継ぎ、容易に再現することが可能となる。

本システムの有用性検証として、3自治体(京都市、倉敷市、周南市)の職員及び不動産開発事業者を対象としたシステム操作体験を開催し、アンケートを通して有用性の評価を行った。

検証で得られたデータ・結果・課題

本実証実験では、システムの有用性検証として、3自治体(京都市、倉敷市、周南市)の自治体職員及び開発事業者を対象に、景観まちづくり支援ツールの各機能の操作体験とアンケート調査を実施した。有用性検証の観点としては、景観再現性の向上と、景観計画の策定業務や開発計画の審議・承認等の景観政策業務への活用余地の大きく2つを対象とした。アンケートは、合計64名(京都市:28名、倉敷市:26名、周南市:10名)の実証実験参加者に対して行った。

景観再現性の評価においては、今年度開発した景観まちづくり支援ツールと2022年度に開発した景観計画策定・景観協議支援ツールの2つのツールでそれぞれ同じ地点の景観を再現し、それぞれを実際の景観と比較した際の再現性を参加者から聞き取った。その結果、再現性が高いと評価した参加者の割合が、景観まちづくり支援ツールは59%、景観計画策定・景観協議支援ツールは6%であったことから、再現性について大幅に改善したといえる。再現性向上の要因として、樹木、道路設備などの景観細部のアセットの追加を挙げた参加者が最も多かったことから、今年度開発したアセット配置機能やBIMデータインポート機能による、3D都市モデルで対応しきれない景観細部の再現が高評価獲得に寄与したと考えられる。一方で、より再現性を高めるための改善点として、建築物の壁面テクスチャや道路テクスチャの品質の低さが挙げられる。これらに対しては、ユーザーが撮影・保持している高品質なテクスチャを貼り付ける機能のような、テクスチャ編集機能の充実化が必要と考えられる。

景観政策業務への活用余地については、参加者の過半数から高い評価を得られた。特に景観計画の品質向上への期待は高く、具体的には、2D地図による景観協議では、3Dの景観イメージが人により異なるため、景観計画の判断基準が各ステークホルダーに依存する部分が、3Dで可視化されることで共通認識を持ちやすくなり、より客観的な基準で協議が可能となる点が評価された。一方で、特に先進的な景観政策を施行している京都市からは、景観協議では近景も重要な検討事項であることから、業務への活用のためには個々の建築物や道路の質感といった近景の再現性を高めてほしいという要求が挙げられており、景観計画策定への活用を想定した場合でも、テクスチャ品質の向上は重要な課題となると考えられる。その他、開発計画の審議に対する活用を期待する声も挙げられており、特に屋外広告の設置等に掛かる景観条例を施行している倉敷市からは、今年度開発した全方位型の見通し解析機能の活用によって屋外広告の可視・不可視の判断ができるため、屋外広告の設置可否の審議プロセスへの活用を期待する声が挙げられた。屋外広告の設置基準としては視点場からの可視・不可視に加えて、広告物の設置高さやサイズ等も要件が存在するため、これらの設置条件を定量値としてツール側で読み込み、設置基準を自動判定する機能を追加実装すれば、実業務への導入可能性をさらに高めることができると考えられる。その他、開発計画の申請プロセスの効率化を志向している周南市からは、見通し解析結果を表示したまま、建築物の高さを編集する機能の開発要望が挙げられた。ツール上で任意に建築物の高さを調整し、見通し解析や景観計画への適合判定を同時に行うことができるようになれば、開発協議に要する時間が短縮されると考えられる。

参加ユーザーからのコメント

【京都市】

・地区計画区域の落とし込みなど、区域内でのシミュレーションがしやすいと良いなと思いました。地域の方は1階レベルの景観、広告等を気にされる方が多いので、そういったケースでのシミュレーションとしては、景観の再現性は少し厳しい印象である。

・建物が立った場合のイメージや、視点場からの見え方、遮られ方が分かりやすかった。

【倉敷市】

・倉敷市の美観地区の活用方法は困りごとを解決する方法として非常にわかりやすかった。企業にも自治体にもメリットがあるいい取り組みだと思う。

・航空写真を利用しているからか、道路・建物のテクスチャの品質が低い所が気になった。

・建物のボリュームはわかりやすいが、川や橋が再現されているとより倉敷らしいと思う。

【周南市】

・直感的な操作が可能なところが良かった。

・公園の平面計画のレイアウトや利用者の出入り検討などのフェーズで利用できると思った。

・イメージの共有認識のレベルは高まると思う。(手戻りは少なそう)

今後の展望

本プロジェクトで開発した景観まちづくり支援ツールは、実証実験の参加者から総じて高い評価を得られ、景観計画の策定や、景観計画に基づく計画の申請・審議プロセスに有用であることが示唆された。特に2022年度に開発した景観計画策定・景観協議支援ツールで課題となっていた景観の再現性については、アセット配置・編集機能をはじめとした機能開発により、大幅に改善された。

一方で、景観政策業務への導入に向けてはいくつかの課題が残されている。特に建築物の細部に至るまでを審議対象とする自治体においては、建築物テクスチャを含むビジュアルの品質向上が今後の課題となりうる。他にも、アセットの設置高さやサイズ等の様々な情報を本ツール内で可視化出来るようにすることで、広告物の設置基準への適合性等の計画審議・承認プロセスに対しても導入可能性が高まると考えられる。

将来的には、本ツールが景観政策業務のプラットフォームとして機能し、あらゆるステークホルダーの間で共用されることで、景観計画の品質向上やそれに基づく開発計画の申請・承認プロセスが効率化され、景観計画の目的とする「美しく風格のある国土と潤いのある豊かな生活環境の創造」が全国各地で促進されていくことを目指す。