無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法

以下に記載している無人航空機の飛行禁止空域や飛行の方法に関する同法のルール、関係法令及び地方公共団体が定める条例を遵守して無人航空機を飛行させて下さい。また、当該ルールの遵守に加えて、以下のガイドライン等もご一読いただき、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させることを心がけましょう。

ポスター:国土交通省からのお知らせ~無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールについて~

ポスター:国土交通省からのお知らせ~無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールについて~

リーフレット:国土交通省からのお知らせ~無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールについて~

リーフレット:国土交通省からのお知らせ~無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールについて~

無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン

無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン

なお、無人航空機の飛行や航空法の解釈について不明な点がございましたら、「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」もご活用下さい。

- ※航空法に定めるルールに違反した場合には、罰則が科せられますのでご注意ください。

-

※小型無人機等飛行禁止法の対象空港の周辺地域における小型無人機等の飛行は原則禁止です。飛行させる場合には、空港管理者の同意や都道府県公安委員会への事前通報などが別途必要となります。

航空法に基づく手続きとは別に手続きが必要となりますのでご注意ください。

小型無人機等飛行禁止法および対象空港については、こちらのページをご覧ください。

(1)無人航空機の飛行の許可が必要となる空域

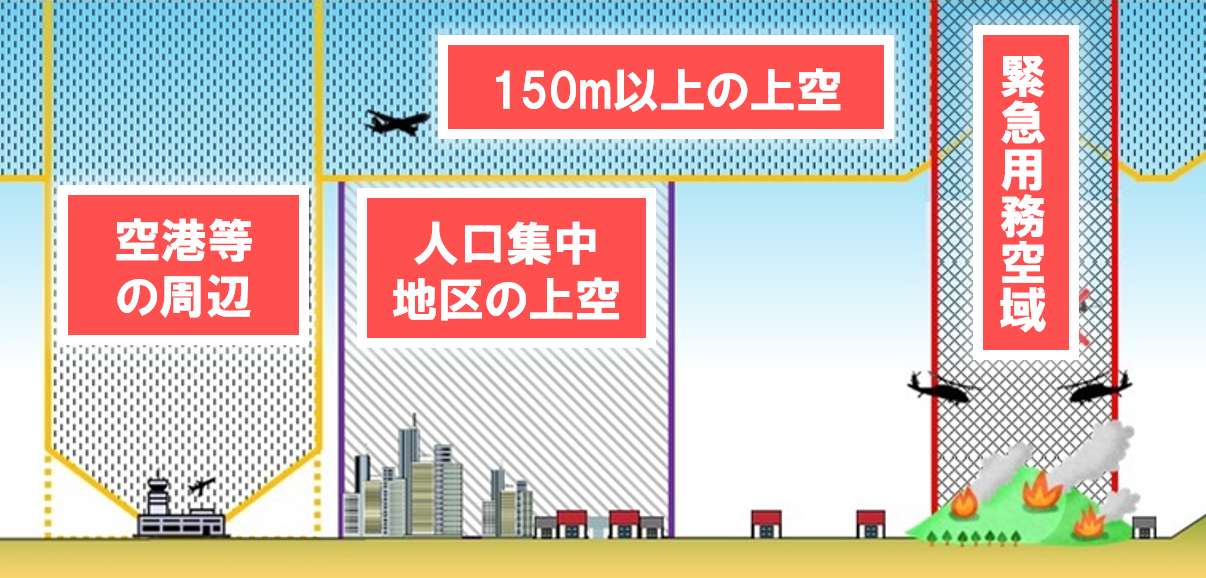

以下の図で示す、「空港等の周辺」、「緊急用務空域」、「150m以上の上空」、「人口集中地区」のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣(申請先は飛行エリアを管轄する地方航空局・空港事務所)の許可を受ける必要があります。

-

空港等の周辺の空域、緊急用務空域、150m以上の上空

☞ 航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域(法132条の85第1項第1号) -

人口集中地区の上空

☞ 人または家屋の密集している地域の上空(法132条の85第1項第2号)

- ※空港等の周辺、150m以上の上空、人口集中地区の上空の飛行許可があっても、緊急用務空域を飛行させることはできません。無人航空機を飛行する前には、飛行させる空域が緊急用務空域に設定されていないことを確認してください。

また、実際に飛行させたい場所が「空港等の周辺の空域」に該当するか否かは、以下を利用してご確認ください。

☞ 国土地理院「地理院地図」

※ポップアップ「留意事項」が表示される場合は、「OK」をクリックしてください。

※その他にも画面左メニュー「地図の種類」から、管制圏・情報圏、特別管制区、進入管制区、民間訓練試験空域についても表示、確認が可能です。

空港等の周辺に該当する場合は、場所毎に飛行させることが可能な高さが異なりますので、該当する空港等の管理者等に飛行可能な高さをお問い合わせください。

空港等設置管理者の連絡先についてはこちらの資料のp.3以降をご参照ください。

参考

一部の空港(新千歳空港・成田国際空港・東京国際空港・中部国際空港・関西国際空港・大阪国際空港・福岡空港・那覇空港)では、新たに進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域が飛行禁止空域となっております。☞ 国土交通省からのお知らせ 無人航空機の空港周辺での飛行禁止空域の拡大について

-

※小型無人機等飛行禁止法の対象空港の周辺地域における小型無人機等の飛行は原則禁止です。飛行させる場合には、空港管理者の同意や都道府県公安委員会への事前通報などが別途必要となります。

航空法に基づく手続きとは別に手続きが必要となりますのでご注意ください。

小型無人機等飛行禁止法および対象空港については、こちらのページをご覧ください。

警察、消防活動等緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行を原則禁止する空域(緊急用務空域)を指定し、当ホームページ、X(旧Twitter)にて公示します。

空港等の周辺の空域、地表又は水面から150m以上の高さの空域、または人口集中地区の上空の飛行許可があっても、緊急用務空域を飛行させることはできません。

地表又は水面から150m以上の高さの空域を飛行させる場合には、許可申請の前に空域を管轄する管制機関と調整をおこなってください。

☞ 空域を管轄する管制機関の連絡先等

人口集中地区は、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域です。当該地区については、「人口集中地区境界図について」(総務省統計局ホームページ)をご参照下さい。

また、実際に飛行させたい場所が「人口集中地区」に該当するか否かは、以下を利用してご確認ください。

☞ 地理院地図(国土地理院)

☞ 地理情報システム jSTAT MAP(e-Stat 政府統計の総合窓口)

☞ 参考:jSTAT MAPによる人口集中地区の確認方法

(2)無人航空機の飛行の方法

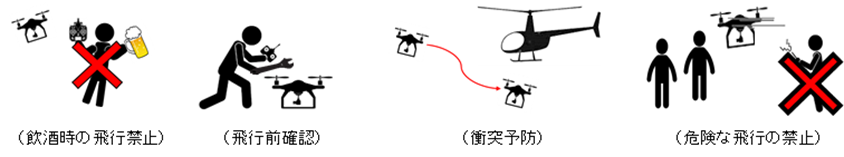

飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下を遵守する必要があります。

- アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと

- 飛行前確認を行うこと

- 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること

- 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

無人航空機を飛行させる者は、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)を除き、次に掲げる方法で無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ地方航空局長の承認を受ける必要があります。

なお、夜間での飛行、目視外での飛行、人又は物件と距離を確保できない飛行であって、飛行させる無人航空機の最大離陸重量が25kg未満の場合については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることにより、許可・承認を不要とすることができます

※詳細は無人航空機の飛行許可・承認手続ページをご参照ください。

飛行禁止空域及び承認が必要となる方法における飛行については、事故や災害時に、国や地方公共団体、また、これらの者の依頼を受けた者が捜索又は救助を行うために無人航空機を飛行させる場合については、適用されないこととなっています。

一方、本特例が適用された場合であっても、航空機の航行の安全や地上の人等の安全が損なわれないよう、必要な安全確保を自主的に行う必要があることから、当該安全確保の方法として、以下の運用ガイドラインを当局として定めていますので、特例が適用される機関や者については、本運用ガイドラインを参照しつつ、必要な安全確保を行うようにして下さい。

☞ 航空法第132条の92の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン

(3)関係法令及び条例等について

航空法令の他、関係法令及び地方公共団体が定める条例等を遵守して飛行させてください。

☞ 小型無人機等飛行禁止法(警察庁)

☞ ドローン等に求められる無線設備(総務省)

☞ ドローンによる映像撮影等のインターネット上での取り扱い(総務省)

☞ 無人航空機の飛行を制限する条例等