ブルーカーボン

国土交通省港湾局では、ブルーカーボン生態系を活用したCO2吸収源の拡大によるカーボンニュートラルの実現への貢献や生物多様性による豊かな海の実現に向けた取組を進めている。

■国土交通省港湾局パンフレット「海の森 ブルーカーボン」(2025年3月更新版)

・閲覧用(ページ順)

・製本用(両面印刷)

■新着情報

ブルーカーボン視える化!

~新たに開発した藻場計測技術のデモンストレーションを実施します~(2026年2月24日)

令和7年度第2回「地球温暖化防止に貢献するブルーカーボンの役割に関する検討会」の開催

~ブルーカーボン生態系の活用に向けて~ (2026年2月2日)

「第3回全国海の再生・ブルーインフラ賞」の授賞取組が決定しました~海辺の環境改善等に貢献する優良事例~(2026年1月30日)

令和7年度第1回「地球温暖化防止に貢献するブルーカーボンの役割に関する検討会」の開催

~ブルーカーボン生態系の活用に向けて~ (2025年8月5日)

令和6年度 「第1回 地球温暖化防止に貢献するブルーカーボンの役割に関する検討会」の開催

~ブルーカーボン生態系の活用に向けて~(2025年2月26日)

「第2回全国海の再生・ブルーインフラ賞」の授賞取組が決定しました~海辺の環境改善等に貢献する優良事例~(2025年1月29日)

我が国の沿岸域に生息する海洋植物による二酸化炭素の吸収量(約35万トン)が国連に報告されました

~海藻藻場による二酸化炭素の吸収量の報告は世界初~(2024年4月12日)

令和5年度 「第2回 地球温暖化防止に貢献するブルーカーボンの役割に関する検討会」の開催

~ブルーカーボン生態系の活用に向けて~(2024年2月22日)

「第1回全国海の再生・ブルーインフラ賞」の授賞取組が決定しました(2024年2月14日)

令和5年度 「第1回 地球温暖化防止に貢献するブルーカーボンの役割に関する検討会」の開催

~ブルーカーボン生態系の活用に向けて~(2023年10月10日)

<以前の記事>

ブルーカーボンとは

2009年10月に公表された国連環境計画(UNEP)の報告書「Blue Carbon」において、海洋生物により取り込まれた(captured)炭素が「ブルーカーボン」と命名され、大気中の二酸化炭素吸収源対策の新しい選択肢として提示されました。同報告書では、ブルーカーボンを吸収(sink)する海洋生態系として、マングローブ林、海草藻場、湿地・干潟が挙げられました。その後、国連で大型海藻養殖が有効な二酸化炭素の吸収源に加えられるとともに、我が国においても科学的根拠の蓄積が進み、海藻藻場を含めた4つの海洋生態系が「ブルーカーボン生態系」と呼ばれ、その隔離・貯留(sequestration, storage)のメカニズムの解明や定量化が進められています。

港湾局パンフレット「海の森ブルーカーボン」より

ブルーカーボン生態系の種類と特徴

|

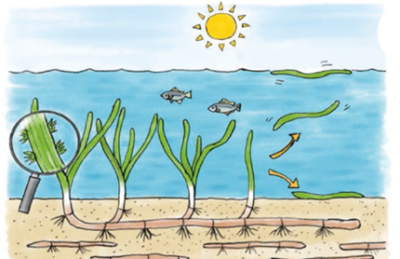

海草藻場 主に温帯から熱帯の静穏な砂浜、干潟の沖合の潮下帯に分布する海草(うみくさ)が繁茂する場です。 代表的な海草としてアマモ、スガモなどがあります。 |

|

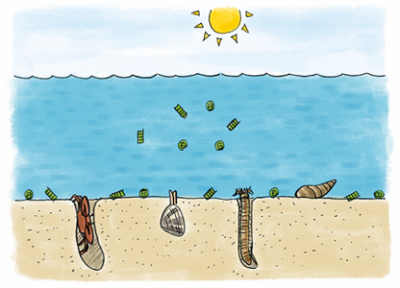

干潟・湿地 潮の満ち引きで水没~干出を繰り返す砂や泥が堆積した場です。 勾配がゆるやかな潮間帯には多くの底生生物が生息するとともに、野鳥が集まる場ともなります。 干潟の陸側にはヨシなどが茂る塩性湿地ができることもあります。 |

|

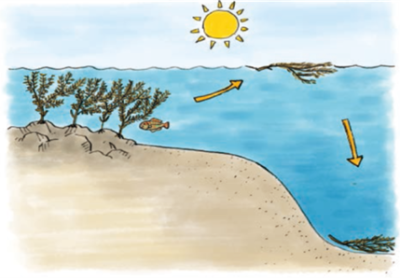

海藻藻場 主に寒帯~熱帯の沿岸域の潮間帯から水深数十mの岩礁海岸に分布する海藻(うみも)が繁茂する場です。 代表的な海藻としてコンブ、ワカメなどがあります。 |

|

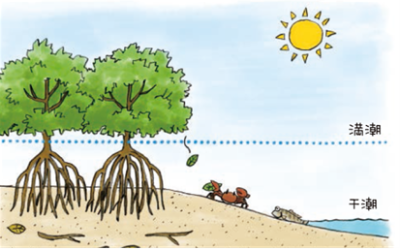

マングローブ林 熱帯、亜熱帯の汽水域の潮上帯に生息するマングローブという樹木が生える砂~泥質の林です。 多くは林床に泥炭層を持ち、林内にクリークを通して海水が浸水します。 国内では鹿児島県以南の海岸に分布しています。 |

ブルーカーボンのメカニズム

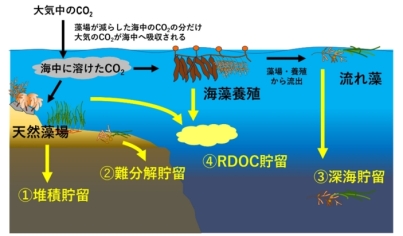

ブルーカーボン生態系は、海中に溶けているCO2を光合成によって吸収し、主に次に示す4つのプロセスにより有機炭素を隔離・貯留します。その結果として海中のCO2濃度が減り、大気中のCO2の吸収を促進することで大気中のCO2の減少に寄与します。なお、マングローブ林や湿地など陸上植生では、直接大気中のCO2を吸収することができます。

国⽴研究開発法⼈ ⽔産研究・教育機構「海草・海藻藻場のCO2貯留量 算定ガイドブック」より

- 枯死したブルーカーボン生態系の植物体(海草・海藻・マングローブ)が海底に堆積したり、底泥へ埋没したりすることで長期間貯留される。

- 枯死したブルーカーボン生態系の植物体が細分化され流出し、長期間分解されずCO2に戻らない粒子状の細片(難分解性粒状態有機炭素:RPOC)として沿岸域に堆積する。

- 潮流や波浪などでちぎれたブルーカーボン生態系の植物体が、外洋に流され、浮力を失って深い層に沈降し、長期間、中深層などに留まる。

- ブルーカーボン生態系の植物体から溶け出す分解されにくい有機物(難分解性溶存態有機炭素:RDOC)となり、長期間海水中に貯留される。

国土交通省港湾局におけるブルーカーボンの取組

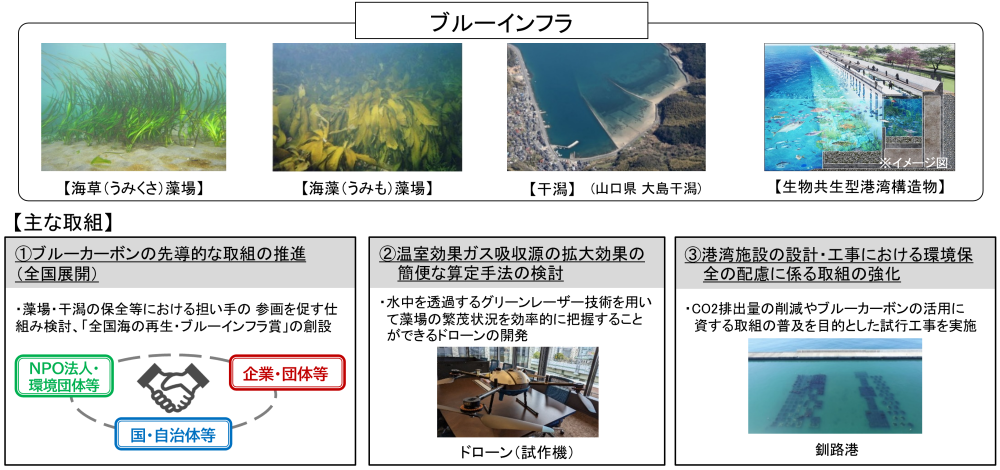

命を育むみなとのブルーインフラ拡大プロジェクト

国土交通省港湾局では、港湾における気候変動対策の取組の一つとして、ブルーカーボン生態系を活用した温室効果ガスの吸収源の拡大によるカーボンニュートラルの実現への貢献や生物多様性の向上による豊かな海の実現を目指し、「命を育むみなとのブルーインフラ拡大プロジェクト」に2022年度から取り組んでいます。藻場・干潟や多様な海洋生物の定着を促す港湾構造物などを「ブルーインフラ」と位置づけ、全国の海へ拡大を目指し、その環境整備等の取組を進めています。

地球温暖化防止に貢献するブルーカーボンの役割に関する検討会

2009年の国連環境計画の報告書を契機として「ブルーカーボン」は世界的に注目されてきました。2015年には国連において、パリ協定が合意され、すべての国が自国の向上に合わせ、温室効果ガス削減・抑制目標(NDC)を策定し、5年ごとに条約事務局に提出・更新することとされています。また、気候変動枠組条約では、温室効果ガス排出・吸収目録(インベントリ)を毎年作成し、条約事務局に提出することが義務づけられています。

我が国においても、財団法人等において学識経験者、関係団体等で構成される「ブルーカーボン研究会」が2017年2月に設立され、検討・研究が進められており、ブルーカーボンの有用性が認められるとともに、CO2吸収量の試算結果も公表されています。

このように社会情勢が変化する中で、港湾局では、ブルーカーボンをCO2吸収源として活用していくための具体的な検討を行うため、2019年度から「地球温暖化防止に貢献するブルーカーボンの役割に関する検討会」を設置し、ブルーカーボン生態系の活用・実装方策について検討を進めています。

■構成者名簿

| 年度 | 検討会(資料へのリンク) |

| R7 | 第1回 2025年8月12日 第2回 2026年2月9日 |

| R6 | 第1回 2025年2月26日 |

| R5 | 第1回 2023年10月13日 第2回 2024年2月28日 |

| R4 | 第1回 2023年1月24日 第2回 2023年3月29日 |

Jブルークレジット®

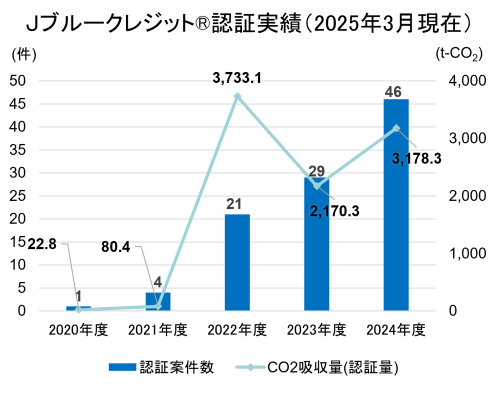

2020年7月、国土交通大臣の認可を受け、「ジャパンブルーエコノミー技術研究組合(JBE)」が設立されました。JBEは、企業、自治体、NGOやNPOをはじめ、各法人や各団体と連携して、海洋との関わりをより深め、次世代以降も持続的に海から恵みを受けられるようにする新たな方法や技術を開発することを目標に調査研究を推進しています。

JBEでは、ブルーカーボン生態系を活用したCO2吸収源の拡大を図るため、2020年度から、藻場の保全活動等の実施者(NPO、環境活動団体等)により創出されたCO2吸収量を認証し、クレジット取引を可能とする「Jブルークレジット®制度」を実施しています。

■Jブルークレジット®(ジャパンブルーエコノミー技術研究組合)

官民が連携したブルーカーボンの取組

東京湾UMIプロジェクト

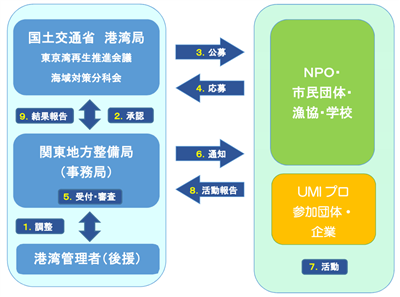

国土交通省関東地方整備局は東京湾UMIプロジェクトを通じて、東京湾の公共水域において、NPOや一般市民、企業等が協働してアマモ場再生に取り組むための仕組みづくりを進めています。

東京湾UMIプロジェクトに参画する企業は、一年を通して、アマモの種とり(5‐6月)、種の選別作業(8‐10月)、苗床づくり(11‐12月)、種まき(11-12月)、苗の移植(2‐4月)、勉強会(随時)などを通して活動し、企業のCSRやSDGs推進、福利厚生などに役立てられています。

■東京湾UMIプロジェクト

全国海の再生・ブルーインフラ賞

海辺の環境改善やカーボンニュートラルの実現等につながる活動を行う団体の取組を称えることを通じて、我が国の海辺空間の環境再生やブルーインフラの保全・再生・創出の推進に貢献することを目指して、2023年度に一般財団法人みなと総合研究財団により、新たに「全国海の再生・ブルーインフラ賞」が創設されました。

■全国海の再生・ブルーインフラ賞(一般財団法人みなと総合研究財団)

ブルーカーボンに関する関連機関・プロジェクトのリンク

政策・関連パンフレット等

国際機関

ブルーカーボン関連の政府計画・白書

- 国土交通省港湾局 海洋・環境課

- 電話 :03-5253-8111

- 直通 :03-5253-8685