仮想空間と身体性。映画監督・押井守が語る都市論・創作論【後篇】

『うる星やつら オンリー・ユー』『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』から『機動警察パトレイバー the Movie』、『GHOST IN THE SHELL/ 攻殻機動隊』、そして『スカイ・クロラ The Sky Crawlers』まで、多くのクリエイターに影響を与えたアニメーション作品の監督であり、小説執筆、実写監督、ゲーム監督と幅広い領域でのクリエイションも手がける。圧倒的な世界観とテクノロジーに対する独自の視点を持つ押井守監督が、3D都市データPLATEAUから始まり、創作について、都市について、軽やかに語るインタビュー。

- 写真:

- 森 祐一朗

- 文・編集:

- 岡田 麻沙

- 押井 守

- 映画監督

- 矢部 俊男

- 森ビル株式会社 都市開発本部 計画企画部 メディア企画部 参与

- 内山 裕弥

- 国土交通省 総合政策局/都市局IT戦略企画調整官

- 齋藤 精一

- 株式会社ライゾマティクス 代表取締役社長 パノラマティクス(旧:ライゾマティクス・アーキテクチャー) 主宰

前編はこちら

できないことをしようとするから意味がある

押井 メタバースや仮想空間と呼ばれるもので、つまらないのは現実に近づけようとしていることだよね。現実に近づける必要なんてどこにもないのにさ。せっかく仮想空間なんだから、現実でできないことをやればいいのに。

なんかさ、人々が仮想空間でやろうとしていることを見ているとさ、たとえばショッピングモールをデジタル空間でそのままショッピングモールとして再現しようとしているわけじゃない。あれって意味がわかんないよね。現実にないような建築物やフロアがいくらでもつくれるのに。それができるなら、そっちにいってみたいと思うじゃない。でも実際にはどこにでもあるようなものを再現しているだけでさ。それから、アバターが最低。なんであんなアバターを使うんだろう。もっとデータ容量が少なくても、自分が乗っかってみたいと思えるようなアバターをつくれるわけじゃない。二頭身のキャラクターでもいいんだよ、別に。人間である必要もない。

自分の知っているものに近づけようとする、無駄な努力をしている。できないことをしようとするから意味があるのに。AIなんてその典型だよね。人間の思考と違うロジックがあるから価値があるのに。

たとえばAIの指す将棋というのは、手を「読む」ことはしないんですよ。膨大な可能性のなかから、次の一手のことだけを考える。だから、対戦している人は意味がわからない。でもAIが勝つ。将棋って先を読んで考えるのが楽しいから、AIの将棋を見ていても全然楽しくないわけ。AIと将棋をすることほどつまらないことはないんだ。しかも必ず負ける。でもAIの価値は実はそこにあるんだよね。人間の思考のプロセスをトレースすることに意味はない。

さっきの「距離を時間に置き換える」という話もそうなんだけど、人間の感覚に置き換えられないものは誰にも理解できないわけで、じゃあリアルとはなにか? という話になってくる。仮に「現実」と呼んでいるだけで、個々の人間の現実というのはみんな微妙に違うはずなんだけど、それだと社会生活できないから。だからすり合わせて「だいたいこの辺を現実にしておこうか」ということをやっている。養老孟司さんと話したときに、養老さんは「一人ひとりの現実は違っていて当たり前ですから。一人ひとりが仮想空間を生きているだけですよ」と言っていました。自分の仮想空間をね。自分の距離感のなかで、自分の感覚のなかで。

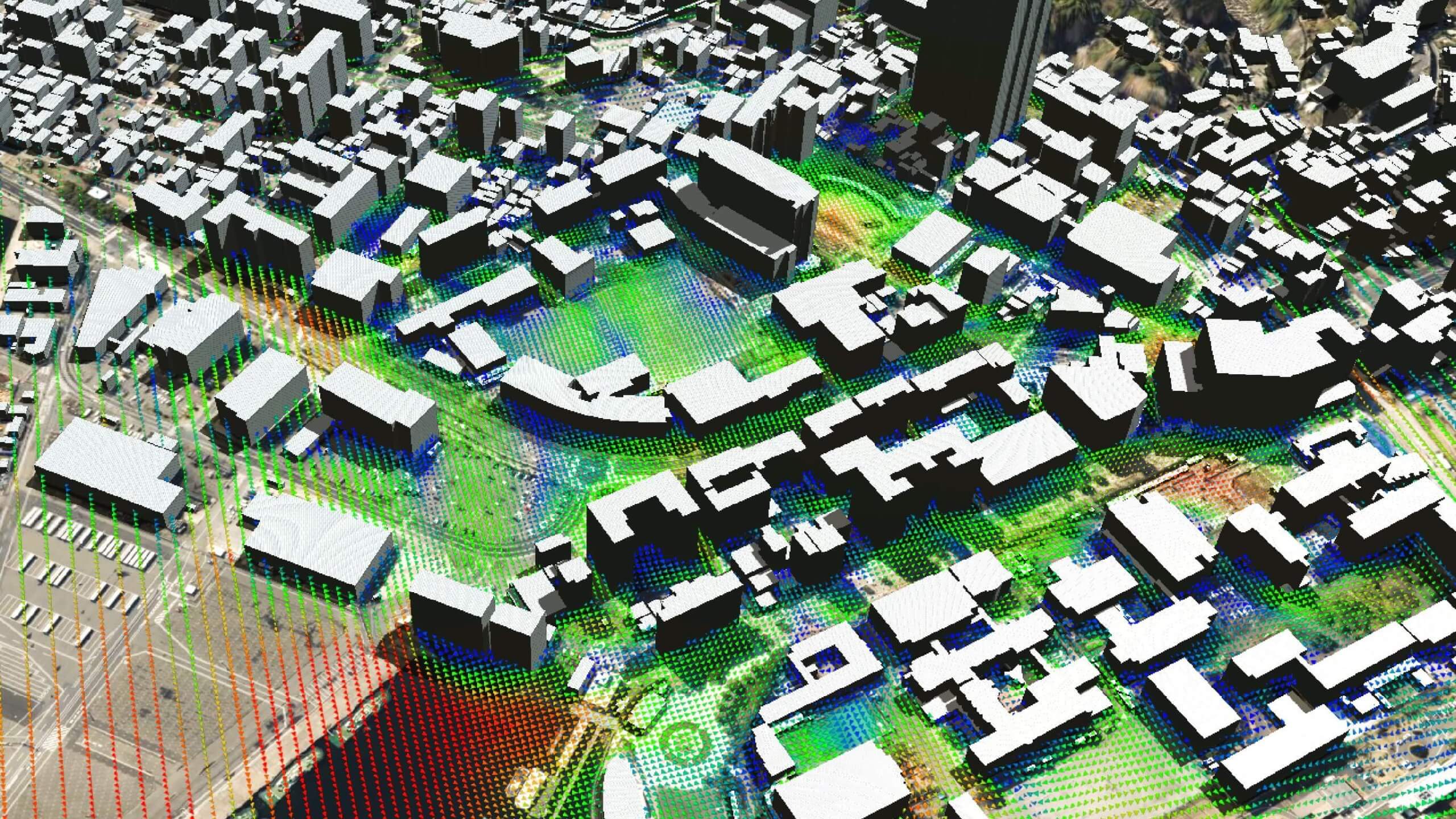

齋藤 まさに、このサービスの名前をPLATEAUとしたのはそれなんですよ。フランスの哲学者ジル・ドゥルーズと精神分析家のフェリックス・ガタリによる共著『千のプラトー』。そこで謳われている、「はじめでも終わりでもない精神の結節点」として示されるプラトー(高原・台地)という概念をサービス名にしたいと、ダメもとで提案したんです。そもそも「PLATEAU(プラトー)」って読めないし、どうかな……と思ってたんですが、国交省の内山さんは思想的なものに造詣が深かったので受け入れてもらえたんです。内山さんはヴィトゲンシュタインが好きで。

内山 認識論や言語哲学の話で盛り上がったんですよね。

齋藤 そうでしたね。だから、押井さんがお話しされているように、みんなが個別に捉えている世界観や距離感や時間の感覚はそれぞれ違うけれども同じフォーマットに合わせてみる、というのがこのPLATEAUプロジェクトなんです。

映画というのは結局「発見」がないとダメ

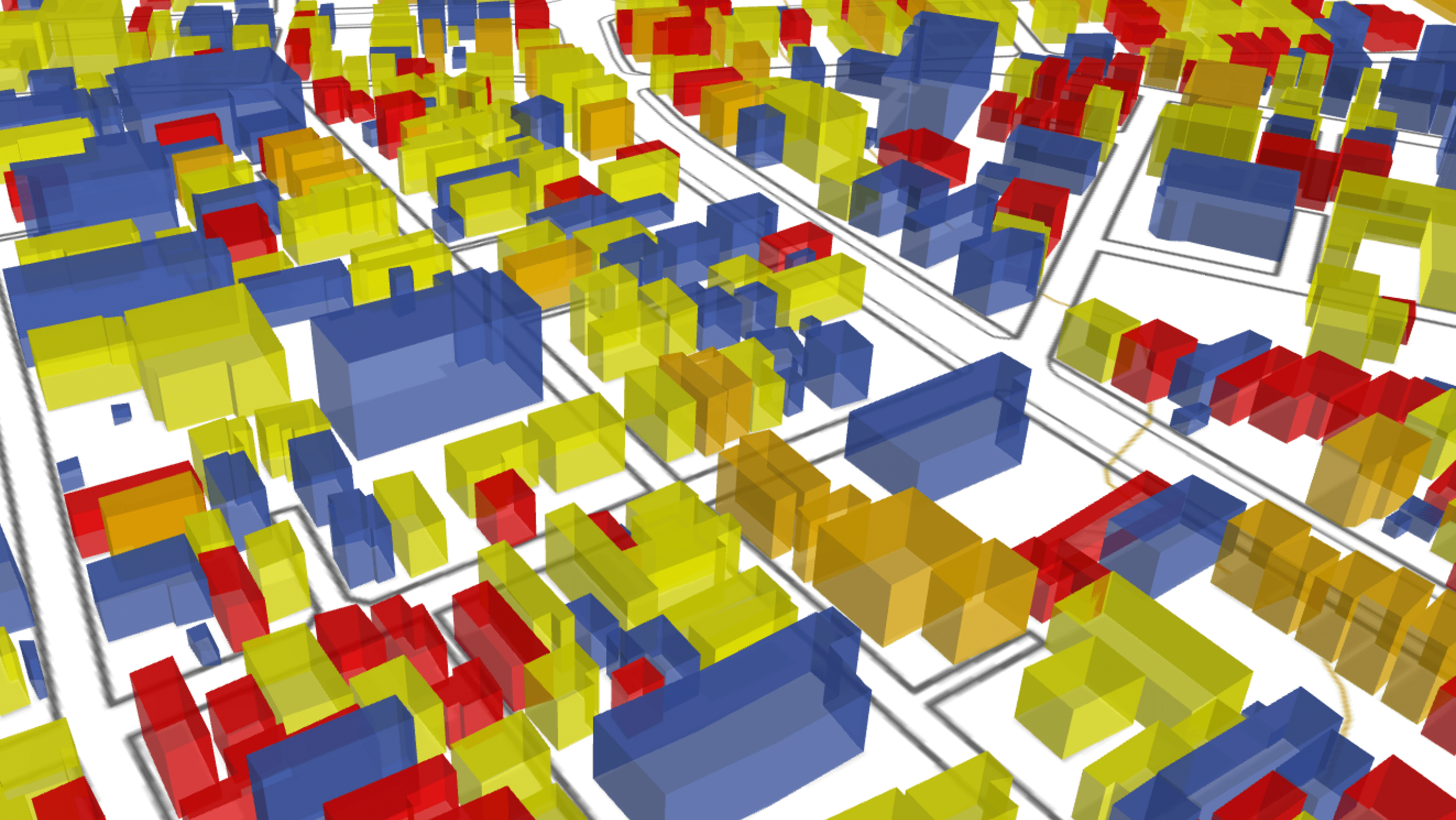

矢部 押井さんは昔「情景」についてお話しされていましたよね。CGの冷たい、誰もいないまちをつくると「死んだまち」になるけれど、情景というのは少し違う、と。

押井 うん、風景と情景は違うんだよね。情景というのは、「人間がそこにいる」という臨場感のある風景。要するに「佇まい」っていうことなんだよね、言葉としては。それはやっぱり、CGで生成するものとは微妙に違う。でも情景に近づけることはできる。ちょっと雨を降らせたりするだけで全然変わる。情緒というのは仮想空間のなかでも再現可能なんです。そのためには音が欲しいよね。音は絶対に欲しい。音は時間帯によっても変わるし、季節によっても変わる。風の音であったり、海に近づけば水の音とかね。

昔、東京中の川をボートでロケハンして回ったことがあって。

齋藤 僕、実はそのロケハン、目撃しているんですよ。『東京静脈』っていう、川好きの間では有名な押井作品ですよね。その、浅草橋のロケハンをされている姿をお見かけしました。

押井 ああ、あそこ。あそこをロケハンしたときに一番驚いたんだよね。東京の都心なのに無音空間なんですよ。音が全部上に抜けていっちゃうから、音が一切ない。東京とは思えないよね。

多分あれと同じように、いろんなエアポケットがあるんですよ。映画というのは結局「発見」がないとダメだから。渋谷や新宿が、いつも見えているのと同じように見えても、価値がないから誰も観ない。それを情景に変えるのが映画の仕事なんだよ。

完全に架空のまちをつくるのは誰にもできないんですよ。アニメーションでも、みんなが知っているようなパーツを使用してます。雨だったり、猫だったり、傘だったり。例の「ブレードランナー」の傘は偉大な発明だったよね。実際にはエキストラの数が足りなかったから使ったんだけど。

齋藤 え、あれってそうだったんですか。

押井 あれ、低予算だったんだよ実は。そういうことなんですよ。映画というのは、そういう発明が必ずあるんだよね。どう誤魔化すかを考えていると、結果的に新しい情景をつくっちゃう。アニメーションはその典型で、全部描かなきゃいけないから、どうやってさぼろうかと考えるわけ。すると、省略する部分に情景が出てくる。

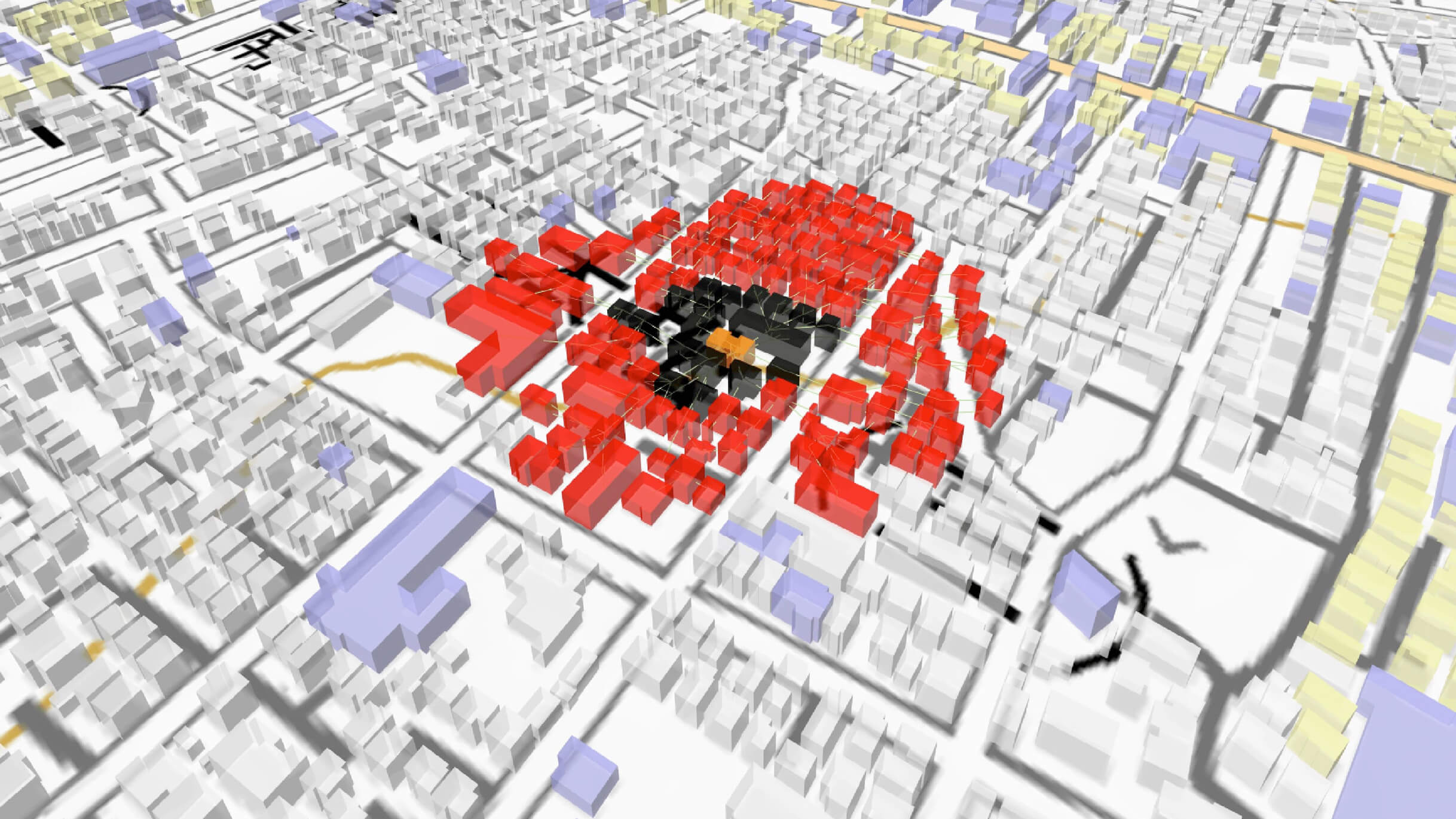

とはいえ、客観的にデータとしてPLATEAUのようなものがあるとかなり効率がいい。

戦争の匂いだけは嗅いで育った

——2003年六本木ヒルズのオープニングイベント「世界都市博」で上映され話題を呼んだ『東京スキャナー』のコンセプトである「東京をスキャンする」は、PLATEAUが試みたことの先駆けであったともいえます。この作品を監修された当時、「スキャンする」という行為にどんな意味を感じていましたか?

押井 『東京スキャナー』の元々の発想は湾岸戦争だったんだよね。当時の僕と矢部さんの問題意識としては、東京というまちで耐爆を考えるにはどうしたらいいか、ということだった。でも途中で方針を180度変えたんだけど。空爆する側の視点から考えなければダメなんだ、と。そのときにやろうとしたのは、東京というまちをどういう目線で見れば軍事化できるかということ。あれは要するに偵察ドローンの映像なんですよ。だから、橋だったり鉄道だったり、軍事的に重要な場所をすべてスキャンしているんです。これからそういう世界になっていくだろうと思っていたんです。

矢部 あれは日本で最初に撮った、ハイビジョンの空撮映像だったんですよ。

押井 ハイビジョンといっても1Kだからね。それでも当時は撮影するのが大変だった。天候などの関係で、1年のうち2、3日しか撮れる日がなかった。

僕は東京というのはソドムのような都市だと思ってるよ。いずれ焼かれてもおかしくない場所だと。世界中の都市がそうなんだけど、都市であるだけでそういうリスクは抱えているから。

結局、データとしてすでにあるものに近づけるということにあまり意味はない。もちろんインフラとしては必要なんだけど、それをどう使って、どういう目線にするかという発想がないと、なにをやっても無駄。

齋藤 『東京スキャナー』や『東京静脈』で押井さんは、いろんな目線から東京を見るということをされていましたよね。あれはどういう興味からなんですか?

押井 やっぱり自分が生まれ育ったまちだから。僕は防空壕の跡や焼けた工場跡で遊んでいた世代なんですよ。戦争の匂いだけは嗅いで育った。だから、海外の戦争を日本に置き換えて考えるということが習慣になっている。

それから、都市の人間の時間や距離の感覚というのは、置換することでしか成立しないんじゃないかという思いがある。みんな「絶対時間」とか「絶対空間」では生きていないから、翻訳するわけだよね。でも、その感覚を翻訳するシステムに侵入されたらどうするんだ、っていう自分のなかの危機感みたいなものがあるんですよね。いまの日本人というのは基本的に危機感が全然ないから。震災でも原発でもこれだけ酷い目にあっているのに、なにも考えていないとしか思えない。関東大震災と東京大空襲で、東京は2回焼かれているけれども、また同じまちをつくっている。どういうことだ? と。

僕は極端なことを考えるけど、それでインパクトを与えられたらと思ってやっている。インパクトがあったのは『機動警察パトレイバー2』と『攻殻機動隊』かな。あの2作品はいろんなところに影響を与えた。でも、ああいう作品をつくるのって疲れるんだよ、すごく。やってるときは楽しいけど。PLATEAUのようなものがあったら、もっと楽だったかもしれない。

内山 では、PLATEAUを使って『機動警察パトレイバー3』を……。

押井 パトはもういいかな(笑)。『アーカイバー』みたいなものなら面白いかもしれない。クリストファー・ノーランが『インセプション』で撮ったような、街並みが裏返っていくシーン。やりたかったのはあれだったから、観たときは「うー」と思った。あれがやりたかったんですよ。未来の廃墟は素晴らしかった。あんな綺麗なものは久しぶりに見た。綺麗なものというのは、未来都市ではなくて廃墟なんですよ。廃墟は、精算された世界だから美しい。

齋藤 現在の都市って、テッカテカじゃないですか。手垢がないというか、堆積していかないというか。

押井 テッカテカだよね。防災や国防を考えれば、ガラス張りの建築物なんていうのは危ないわけで、地下に潜るような建築物がいいということになるけれど、人間がそういう空間に耐えられるか、ということ。風も吹かないような都市に。高齢者には絶対に向かないよね。健康に悪いと思うよ。

一人ひとりが自分の仮想現実を生きている

齋藤 僕は9.11が起きたときニューヨークにいたのですが、当時あの辺りではスパイダーマンの撮影をしていたんですよね。あっちは警察が協力的なので、クレーンを使った撮影なんかもあって、大掛かりなんです。それで、9.11が起きたときにみんなあれも撮影だと思った。

押井 あれを特撮やCGでつくっても、きっとリテイクになるよ。あまりにも現実感がなさすぎる。それがさっき話した「現実」なんですよ。人間を基準にした現実。戦場に行った兵士のほとんどが、「まるで映画みたい」と言うらしいです。結局、映画のほうがリアルなんですよ。このことはもっと真剣に考えるべきだと思います。人間の考えるリアルや現実というのは、そういうものなんですよ。自分の身体性を離れたことはないから、誰も絶対的な空間や時間を生きたことはない。自分のサイズに見合った現実を生きている。実際には現実が映画を超えたんだけど、超えたものは理解できないから、フィクションとして捉えるしかない。結局、一人ひとりが自分の仮想現実を生きているだけなんですよ。これは実証もできないから反論もできないけどね。

僕が「最後は全部嘘でした」という話をつくりたがるのは、いまでもそう思っているからなんです。まちをどこまでも歩いていくと、どこかで世界が途切れている場所に辿り着く。子供らしい妄想だけど、それをずっと引きずっていて、そういう人間が映画をつくるんです。もちろん、そうじゃなくてもいいけど。

内山 客観的な世界は誰にも体験できない、自分が認識できるのは自分の主観的世界だけなんだけど、お互いに何か共通認識があるからコミュニケーションが取れる、という考え方はまさに認識論的な発想ですよね。そこから、なぜ我々がコミュニケーションできたり、リンゴをみて「これはリンゴだよね」という共通認識を持てたりするのかという次の問題が出てくる。哲学の世界では、共通認識は「言語」から発生するという考え方もありますね。言葉があって初めて、お互いの世界をすり合わせることができるという。

考えてみればたしかに押井監督の作品は、主観世界に疑いを抱かせて、最後は「この世界は本当は違う姿なのではないか?」という問いを突きつけるようなものが多いですね。

押井 ある種の方便として使っているんだけどね。見えているものを見えているままに表現しても、なんの意味もないからね。リンゴをなぜリンゴと認識できるのかという問いは、AI開発の諸元がそれだよね。「丸くて、赤くて」という条件をどんどんつけて、やっとAIがリンゴを認識できるようになった。じゃあ青いリンゴはどうするか。梨との違いはどう認識させるか。結局、そういうふうにAIを開発していくとドツボにはまっていくだけなんだよ。

尻尾のあるサイボーグ

——押井さんは舞踏家・最上和子さんとの対談『身体のリアル』のなかで、「もしかしたら自分というものもとっくの昔にサイボーグになってたんじゃないか」と疑念を呈した上で、「最後にすがるべきなのは動物なのか」と語られています。人々がそれぞれの仮想空間を生きる不確かさのなかで、危機に対応できるとすれば身体性だ、と。これについてお聞かせください。

押井 俺はそれを「尻尾のあるサイボーグ」って言っているんだよね。熱海で暮らしているときは尻尾があるんだけど、東京に来ると尻尾がシュッと消える。多分それが唯一の防衛手段だと思ってるわけ。それしかないと。

我々がすでにサイボーグであることは明らかですよ。誰もがスマホを持っているんだから。頭の構造自体が、ものを考えることにおいて完全にサイボーグ化している。脳はヒエラルキーの最上位だと思われがちだけど、デバイスのひとつにすぎない。なんとなくみんな脳はCPUだと思ってるんだよね。でも、無数のデバイスの塊が人間で、そこからのフィードバックで脳が存在しているだけ。人間をシステムとして考えるとそうなる。

いまは脳が偉いと思われているけど、昔はそんなことなかった。「腹を割って話す」「腹を切る」とか、お腹が大事だった。自然界にも首を飛ばしても死なない生き物はいる。だから、身体で生きるというのは生き物として正しいんだけど、デバイスの塊が人間であることを受け入れるしかないと思う。人間の1日のうち、90%は外部からの刺激に対する反応で構成されている。ものを考えているのなんてせいぜい1時間か2時間。そうでなければ、なにも考えずに電車に乗ったり、車を運転したり、歩いたりできるわけがない。歩くときに歩くことについて考えている人はいない。人間は別に進化しておらず、ただ特化しただけだと思ってる。大したものではない、というところから考えないと。

内山 人間がデバイスの塊だとすると、精神や魂の存在は……。

押井 精神や魂について考え始めた途端、ゴーストに取り憑かれるよ。『攻殻機動隊』でもそうだったじゃない。精神ということ自体が、証明できないんだから。あるということにしておけばいろんなことが誤魔化せるし、生きやすいというだけ。あとは神様をでっちあげれば責任転嫁できるからね。神様は精神の延長、ゴーストですよ。おばけです。精神と肉体について考え始めるとデカルトの罠にはまる。近代の罠ですよ。

僕はなにかを伝えるためにはメタファーしかないと思っている。「喩」をつくりだしたことは人間の偉大な発明だよ。言語とか文法とかそういうこと以前の話として、喩のない言語ってないはずだから。形容詞なんだよね。主語でも述語でもなく。あるいは関係代名詞。メタファーというのは便利で、適切でさえあれば誰にでも伝わるんだよね。

矢部 昔ね、100mのビルをつくろうという話になったときに「100mは高い」という人と「別に高くない」という人がいたわけですよ。それで合意形成するときに映像で見せて「これが100mです」と伝える。そこから初めて議論が始まる、ということがあった。

押井 そういえば、横山光輝の描いた『鉄人28号』の鉄人って2mなんですよ。

内山 え、2m?

押井 2m。だいたいみんなびっくりするんだけど、漫画ではそうなの。時代が変わって、スケールが変わったんだよね。横山さんが言っていたんだけど「当時は戦争が終わって焼け野原で、高いものといったら電信柱しかなかった」と。2階建ての建物がほとんどなくなっちゃって。

未来は存在しない

齋藤 僕は以前、押井さんが未来について語られているものを読んで感銘を受けたんです。「未来は明日の連続だ」というようなことを言っていた。

押井 基本的に未来って存在しないじゃない。過去は一応あるけど。過去を否定する立場もあるけど、過去がないとすると社会生活を営んでいけないから。昨日人を殺したけど過去はないから覚えていない、ということになると困るわけです。人間が生きるために過去は必要なんだよね。だから一生懸命記録したりして忘れないようにする。すぐ忘れる人間というのは往々にして非難される。でもさ、未来ってないじゃない。現実にないじゃないですか、どこにも。明日があるだけ。明日はあるだろうなと思うけど、その明日をいくら重ねても未来にはならない。現在があるだけ。現在の「のりしろ」があるだけ。

齋藤 ChatGPTなんかもそうなんですけど、あれって過去の集積じゃないですか。未来の概念をちょっと人間は取り違えているなと思って。

押井 昔の人間は未来を見られなかったからね。未来という観念を持っている動物って人間だけでしょ。その時点で怪しいじゃない。じゃあなんであることになっているかというと、いろいろと誤魔化せるから。未来があると都合がいいんだよ。「明るい未来がある」「日本の夜明け」とか言っていれば生きていられるから。政治ではよく未来について語るけど、本当は現在の問題なんだよ。したいんだったらいまやれよ、という話じゃない。「来年は俺、きっといい人間になるから」って言うやつを信じられるか? ということだよね。「いま変われよ」って。いま変われない人間が1年後に変われるわけがないから。未来を語らない政治家はどこにもいないし、未来を語らない宗教はどこにもない。でも、生活者は「未来」なんて考えない。明日のことだけ。

よく映画について「これからどうなるでしょう」と聞かれることがあるけど、「どうしたいか」でしょう。PLATEAUについても、これがどうなるか、ではなく、これを使っていまなにをやるか、ということだと思います。