都市のもつ不可視の領域に触れる。3D都市モデルが現代アートと出会うとき

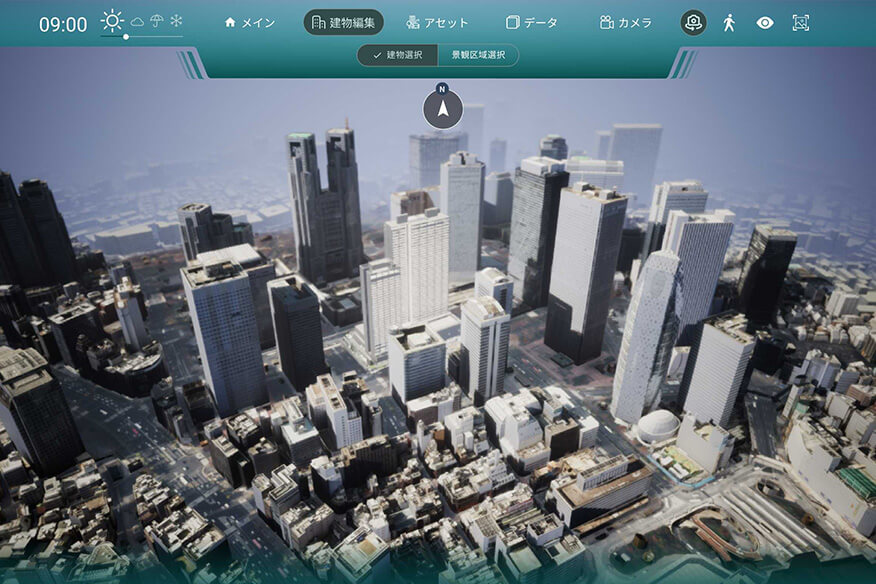

3DCGによる映像作品やインスタレーション作品を展開し、注目を集めている現代アーティスト・藤倉麻子。都市・郊外に広がる景観に惹かれ、制作を続けているという彼女は、3D都市モデルの可能性についてどのように考えるのか。ICCの主任学芸員・畠中実とともに、現実の都市とデジタルの都市について語ってもらった対談。

- 藤倉麻子

- 畠中実

- キュレーター、美術・音楽批評

現実の都市なのに、人が存在しない場所として立ち現れるような錯覚がある

——まず、藤倉さんと畠中さんの、これまでの関わりについて教えてください。

畠中 藤倉さんの修了制作展を見たのがきっかけです。実は僕は直接見ていなくて、同僚が見ていたんですけど。写真で見せてもらいまして、とても独創的だなと思いました。藤倉さんとお話できたのは、某展覧会企画公募の面接でした。実際にお会いしてお話をお聞きし、関心を持ち、ICCの新進アーティスト紹介コーナーで、個展をしていただきました。そのときの「群生地放送」という作品が注目を集めたんです。

その後も、さまざまな規模の展示をされて、ご活躍されていますね。コロナ禍になると、齋藤精一さんが総合ディレクターをされていた、文化庁による文化発信プロジェクト「CULTURE GATE to JAPAN」を通して、また関わりができました。全国7空港と東京国際クルーズターミナルで展示をするというものだったのですが、僕は東京国際クルーズターミナルのキュレーションを任せていただいたんです。その「Back TOKYO Forth -東京は過去と未来でできている-」という展示でも、藤倉さんにも参加していただいて。

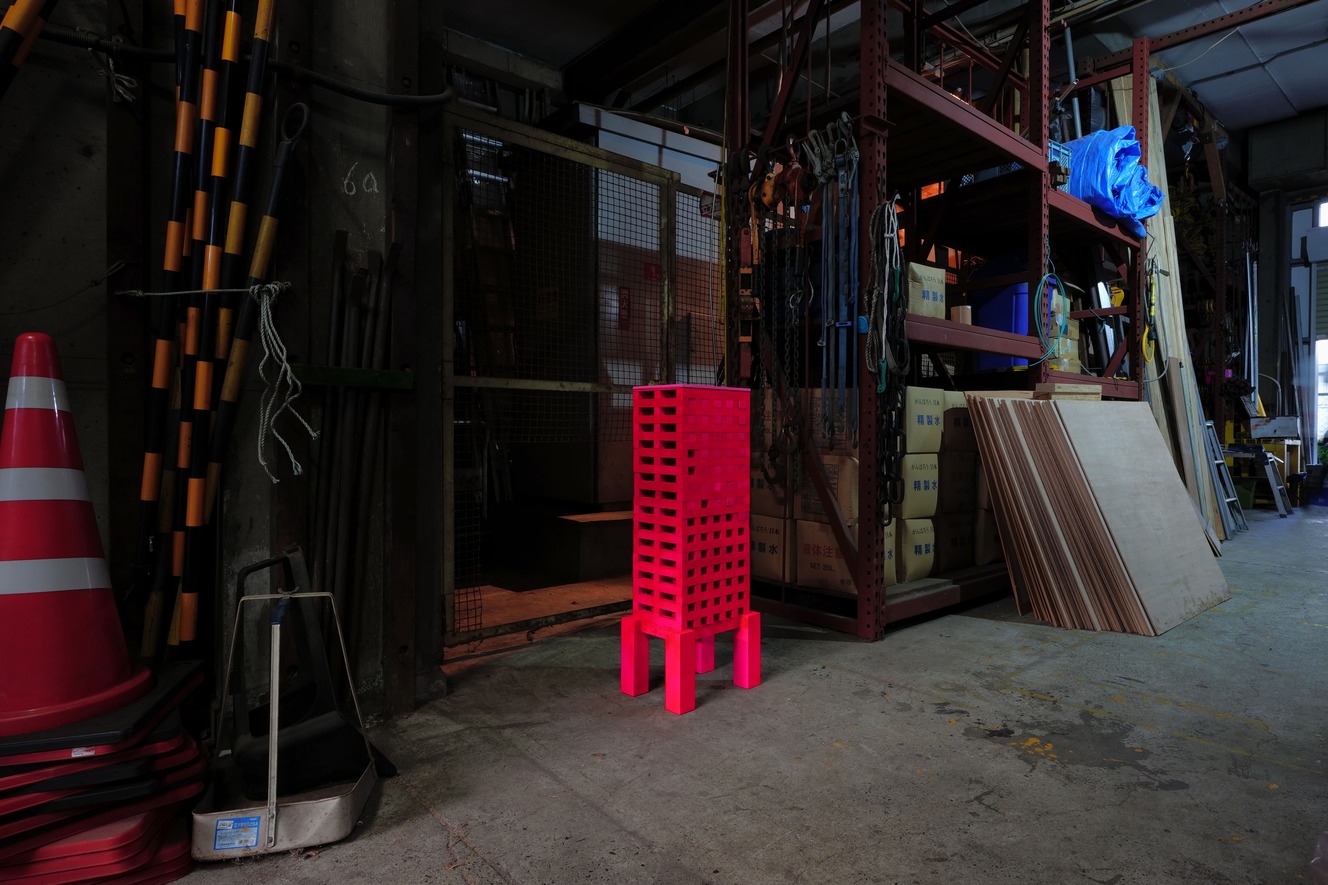

撮影:Akira Arai(Nacasa & Partners Inc. )

そのときの作品を見て、あたらしいアプローチだと思いました。過去の映像作品に登場した岩が立体として展示されている。それは実景を使った作品でもあるんです。会場は湾岸だったのですが、シーサイドが借景になっている。非常に感心したのを覚えています。

これは余談ですが、展示期間中に藤倉さんと僕が、デッキから外を眺めていて。コンテナが大量に積まれた貨物船を見ていたんです。「大きな貨物船があってすごいね」なんて話をしながら。すると、翌日にその貨物のコンテナが事故を起こして崩れた、というのをニュースで知ったんですよ。

作品ではなく、実際の場所で大変なことが起こっているのを見て、リアルとバーチャルが入れ替わるというか、「どちらが現実?」という感覚になりました。

藤倉 うん、そんなこともありましたね。

畠中 その後、これもコロナ禍のことですが、ICCで「多層世界の中のもうひとつのミュージアム」という企画展を開催し、ARの作品を出していただきました。ほかにも、ICCでの展示にとどまらず、ほかの展覧会でもいろいろお仕事を一緒にさせていただいてきました。

最近は、ますますご活躍ですよね。ついに「第19回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展」の日本館展示にプロジェクトメンバーとして参加される。すばらしいです。

藤倉さんの作品は、都市との関わりという点でもやはり面白いと思っています。都市の活動みたいなものを、人間を度外視したところで、生き物のように扱っている。だから、都市の風景が出てくるけれども、そこに人間は一切いないんです。建物とか、いわゆる無機物とされているものが、生命体のように動いている。そういう世界観です。

人には見えていないけれども、たとえば経済活動などの「都市の動き」というものがあり、それが生物のようにうごめいている。藤倉さんの作品は、実際の風景のなかでも展示してみることで、二重になって見えてくるんですよね。現実の都市なのに、人が存在しない場所として立ち現れるような錯覚がある。

藤倉 2018年の修了制作でCGを使い始めました。シミュレーションをするような気持ちで用いていたと思います。個人では扱えないスケールの、土木的・建築的な、重量や大きさがあるようなものを自由に配置し、その空間にカメラを置いて見ることができる。そういう、本当に原始的なCGの使い方というか、まずは手を動かしてカメラを覗いてみようという感じで始めたんです。

生成した空間を見るのは面白かったです。眺めていると、人の手を超えてくるような感じがする。自分が現実の都市に感じる力みたいなものや、人間の感覚や身体を超越した時間に触れられる気がして、続けていました。

私が生まれ育ったのは埼玉県の郊外でした。駅周辺には住宅が密集していて、そこから少しいくと田んぼが広がっている。そんな、関東平野の典型的な風景です。埼玉県だけではなく、千葉や、茨城や、さまざまな都市の周辺の景色とも通じている。都市から国道や県道が伸びていて、ロードサイドがあって……非常に均質な光景です。そういう土地にある、高速道路の橋脚や、物流倉庫の壁のような、鉄やコンクリートといった素材でつくられる強固なものに惹かれました。

海からであれば、不可視の領域に接近できる

——PLATEAUは高精度な位置情報を持っており、さらに、地図データ内のオブジェクトには、建物の名称や高さ、用途といった属性情報が与えられています。こうした3D都市モデルの存在は、表現の領域にどのような可能性を与えると思いますか?

藤倉 2022年に、東京湾で「手前の崖のバンプール」というツアー型のプロジェクトを主催しました。

参加者の方々に事前に送ってある「チケット」の角材を持って集合場所に来てもらうと、回遊が開始します。ダンサーのAokidさんが、ガイド・ダンスをしながら小型船舶(観光用のウォータータクシー)に案内してくれる。タクシーなので一度に乗り込めるのは6、7人です。その船は40分ほどかけて、設定した航路を巡り、最終地点に到着します。ゴールは東京湾で作業をする労働者の方々が道具を置いておく小さな倉庫なのですが、そこでパフォーマンスと作品の展示があります。

東京湾を周遊する際には、埠頭のコンテナに近寄ったり、物流の現場を見ることができるようなルートを設定していました。船内でも映像作品や音声、Aokidさんによるガイドがあります。

このプロジェクトの制作者は、私と、建築設計を専門とする大村高広さん、齋藤直紀さん、それから、ランドスケープ史の専門家である近藤亮介さん、そしてダンサーのAokidさんです。齋藤直紀さんは普段、東京の暗渠などのリサーチをされています。

最初は、「東京湾でなにかする」とだけ決めていました。それで、リサーチのために車を借りて、陸路でさまざまな埠頭を回ろうとしたのですが、埠頭というのはやはり、一般の人には入れない場所なんですよね。物流の業者しか入れなかったり、倉庫を持っている企業や、メンテナンスする人々にしか開かれていない。見ることのできない領域だったんです。

一方で、観光の船舶ならばわりと自由に近寄ったりすることができて、海からであれば、そうした「不可視の領域」にも接近できる。

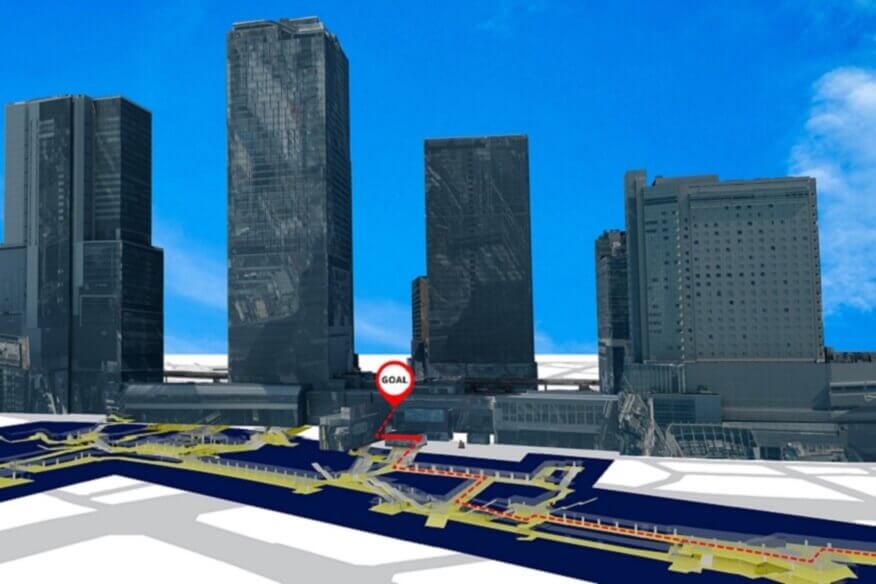

このプロジェクトのリサーチで齋藤さんがPLATEAUを使っていたはずです。PLATEAUのデータをダウンロードして、それまで見ることのできなかったエリアの3Dデータなどを入手していました。そういうものを最終的に2Dのデータにして、埠頭エリアの地図をつくりました。

だから、自分が立ち入れないエリアで、だけどデータ化はされている部分をシミュレーションしたり調査したりする際にPLATEAUは使えるなと思います。

撮影:太田琢人

畠中 たしかに、陸の交通というのはわりと一般的ですが、海の交通もあるわけですよね。陸からは行けないけれども海の側からは開けていた、という。「手前の崖のバンプール」の最終地点は運河みたいでしたよね。あのエリアで、ヴェネチアみたいな……自家用ボートを持っているような人たちがいたんですよね。それが衝撃だった。

海外から来た人々にとっても、ああいうものをツアーに組み込んだら喜ばれるかもしれませんね。

藤倉 リサーチの際に、台船のための海上駐車場みたいなところに連れていってもらったんです。面白かったです。東京湾の真ん中あたりに、船が停まる場所があって。そこを、海運業者が東京都からの請け負いで毎日巡回している。見慣れない船が勝手に停めていないか、パトロールしている。不可視の領域でした。

現実にそっくりな世界を使ってシミュレーションできるからこそ、面白さがある

——藤倉さんが作品について語られる際、しばしば「現代の都市に存在する原始的な呪術性」について触れられています。PLATEAUのデータは、都市そのものをスキャンした空間になりつつありますが、リアルではなくデジタルな都市空間においても、呪術性は存在しえると思いますか?

藤倉 私が呪術性を最も感じるのは、やはり、物理的な土地の物質的な条件から否応なく生まれてしまう特定の雰囲気に触れたときです。たとえば、柱と屋根があることによって、そこに影と日当たりが生まれ、そのスポットがある瞬間にどこかに接続している感じがする。現代の時間から、突如、切り離される。あるいは、停止しているけれども、同時に無限の広がりのなかに接続するような感覚。

そういうものが、都市のなかの、あらゆるところで発生している気がして。駅の駐輪場のフェンスの、網目の一つなどから……「今」は「今」だけれども、フェンスや、その上にある高架は、おそらく、自分が死んでも残っていく強度があり、ある瞬間、それに気が付く。それで、時空が飛ぶような——実際には自分は死んでしまっているだろうから見ることはできないけれども、自分の死後も続いている、その風景をキャッチできる可能性がある——、そういう感覚になる。

畠中 都市って、祝祭空間ともいわれますよね。たとえば、建築家の磯崎新さんなんかも、祝祭について語られています。都市で起こる祭りやハプニングや、そのほかさまざまなものが祝祭空間を形成するわけですが、それは、呪術的なものと結びつく気がします。

だから、ミラーワールドのようなものができたときに、「そちら側」にどのような祝祭的なものをつくることができるのか、が重要なのかもしれません。PLATEAUには地形だけのデータもあるようですが、地形のタイムマシンみたいなものをつくったら、きっと面白いと思います。つまり、50年前の地形、100年前の地形、というものがあったとしたら。現在とまったく違うわけですよね。

震災以後には、「土地には昔の人が刻んだメッセージがある」と言われました。昔の人々が、その土地に残した、生活に密接に関わる情報の痕跡が見えなくなってしまうがゆえに、災害に弱くなってしまうというような。現代の都市は「こうなったら危険だ」という昔からのメッセージをどんどん壊してしまっているともいえる。であれば、PLATEAUはそういうメッセージを残す場として使えるのではないか。

昔の人からのメッセージというのは、ある意味で呪術性と通ずるものだと思うんです。

今の再開発はそういったメッセージを聞いていない。たとえば、50年前、500年前、1000年前は、ここに川があった、ここは谷だった、というデータがあったとして。それらが現在の都市にプロットされたときに、過去からのメッセージが呼び起こされるのではないか。

藤倉 そうですね。時空間を超越しているから。

畠中 そうそう、「タイムマシン」は絶対に面白いと思うんですよ。

——PLATEAUの過去のインタビュー記事では、SF作家の冲方丁さんが、「デジタル空間にはまだ幽霊がいない」ということを語られました。デジタル空間は無機質だから気配がない。だから、人々は誰かに/なにかに見られているという意識を持ちにくい。悪いことをしてしまうのはそのせいだ、と。

藤倉さんが今語られた「物理空間に立ち現れる呪術性」のお話と、畠中さんが示唆された「過去からのメッセージ」のお話は、共にこの幽霊という補助線によって結ばれるのかもしれません。生きていない時間に存在するもの、という意味で。

藤倉 そうですね。物理空間であれば、かつて沼だったところには家を建てない、とかね。

畠中 「(幽霊の)出る」場所の由来とか。由来があって、「ここが出る」みたいなことが起きる。東京にはけっこうそういう場所がありますね。

藤倉 デジタル空間で幽霊のようなものが発生するとしたら、本当にそこで人が暮らしている場合かもしれないですね。メタバース的な場所で生活をして、そこで、感情に作用する出来事が起こって。

物理世界では、モノ自体が主体性を持ってしまう雰囲気を感じることがあります。もし、デジタル空間において、データ自体が自律するようなことになれば、ありえるかもしれないですね。制御できないとか、データ自体が勝手に自分を更新していくとか。

畠中 たしかに、そういうパラレルワールドは面白いですね。東京に人がいなくなったとして、10年後どうなっているかのシミュレーションとか。ある環境条件が変わったとき……そういうパラメータを変化させたときに、東京は雑草だらけになっている、とかね。

メタバースでは、非現実な空間を作ることも可能なわけですが、それが現実の延長であることを担保するのが、「現実にそっくりな世界で起こっている」ということだと思います。現実にそっくりな世界を使ってシミュレーションできるからこそ、面白さがある。

SF的な想像をする場合、細部までしっかり捉えることは難しい。どこかにほころびが出てくる。ただ、現実がそのままある程度コピーされているような場所があるならば、シミュレーションはしやすくなります。

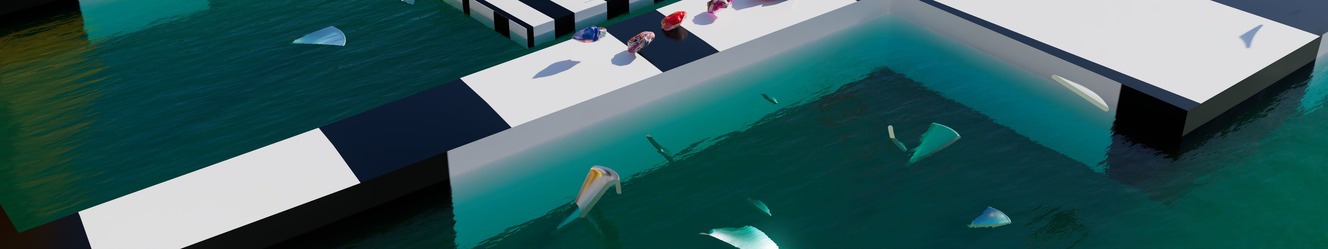

もちろん、非現実的な方向に振り切ってもいいと思います。それこそ、藤倉さん的な世界というか、無機物が歌い出すような。たとえば、ビルが育つとか。あるいは自律的に展開していく。都市そのものに自律的なプログラムを与えたら、高速道路が自ら延びる、とか。都市自体を生命的なものとして実装するというのは、昔からあるメタボリズム理論、建築家がずっと持ち続けていた妄想でもありますね。

3DCGでは、もう既に世界が存在している

——PLATEAUのなかに時間軸は存在しませんが、デジタル空間にカメラワークを追加することによって、ある種の時間の経過をつくり出すことは可能です。藤倉さんの作品でもカメラワークが特徴的ですよね。

藤倉 たしかに、私の作品はカメラワークが特徴のひとつかもしれません。基本的には任意で設定しています。「ここが見たい」とか「ここを見るべき」だという、美的判断に近い部分でやっていると思います。理由を言語化する以前の、「このカメラが正しい」「このシーンであれば、ここからここに動くのが最も正しい」という感覚がある。そういうものにしたがって、いつも、わりとポンポンと決めていく感じです。

一つひとつのカットは数十秒ほどで、いくつも撮っておく。それらを書き出したものを、後から編集ソフトにシーケンスとして並べて繋げていきます。作業を通して、自分でも、「なぜ、このシーンにはこのカメラなのか」と、よく考えますね。

現在、森美術館の企画展「マシン・ラブ:ビデオゲーム、AIと現代アート」で展示している作品は、カメラ自体が主体性を持った存在として想像されています。作品タイトルは「インパクト・トラッカー」。インパクト・トラッカーというのは、たぶん、カメラなのです。これは、私が青森県の下北半島をリサーチしていく過程で考えた、まったく想像上の主体性です。インパクト・トラッカーは、人間の持っている時間のなかでは把握しきれないような、大地の改変や、大規模な開発、そういったものが土地に起きるたびに観測しにやってくる妖怪のようなもの。なにをするでもなく、ただ観測する存在です。私が普段、風景を捉える時のカメラワークはおそらく、それに近いと思います。

現実の都市空間に対しても感じる感覚なのですが、都市の開発や大規模な変化、巨大なビルなどは、いち人間の手に負えるものではないという感慨があります。ただ、できることといえば、目撃してみることである、と。見ることが非常に大事だと思っています。

畠中 カメラワークというのは、いわゆる「カメラワーク」でなくてもいいと思うんです。3DCGの空間上で、誰かの視点としてカメラが動くスタイル以外にもカメラワークはありえる。たとえばPLATEAUのなかでなにかを調べようとして、場所や要素を比較するような場合にも、ある種のカメラワークが存在するのかもしれません。カットが変わるようにひとつの画面、場面として見ていくような見方ですね。

バーチャルなカメラが空間のなかをシームレスに動いていくことだけがカメラワークでなくてもいい。だから当然、カットがどんどん変わっていってもいいわけです。

藤倉さんの作品にはもちろん、カメラワークが存在しますが、それは「3DCGだから」というところが大きいと思います。既に世界があり、そのなかにある誰かの視点なわけです。それはPLATEAUと同じですね。

2次元のアニメーションであれば、「カメラが見ている絵」の外側は存在しない。画面の外にも、どこにも。だからこそ、自分が見ている世界が連続していくことが重要だった。その描写の仕方に、自分はこう見ている、という主観の大きさや重さがあったわけです。一方で3DCGになると、もう既に世界が存在しているので、そのなかでどういうふうに見るかの重さは変わる。作品のなかで、鑑賞者が任意に動かしてもいいのかもしれない。

藤倉 そうですよね。私も、作品を制作する過程で、同じシーンで、異なる視点を、監視カメラのように置いて描き出すこともあって。そうしてみたいと思って、そうしています。

「これは現実にあるんだな」ということをよく考えます

——PLATEAUの3D都市モデルがオープンデータ化されると、現代アートの領域においても制作に使えるかもしれないと思いますか?

藤倉 そうですね。現代アートに関わる多くの人が都市について考えているはずなので。こういうオープンなデータがあって、自由にそれを取り込んで、自分の使っているソフトで使える、ということになれば、まずシミュレーションの面で生かせるところがあると思います。

畠中 AR領域も面白そうですよね。PLATEAUのデータと現実の空間をぴったり重ね合わせる。PLATEAUと実空間とを行き来できるようにする、とか。現実と情報空間がぴったり同じであるならば、シームレスな移動が可能なのかもしれません。

PLATEAUのデータのなかに入ってしまう、というやり方もあるでしょうし、もう一つはやはり、現実とバーチャルなところとが双方、パラレルに存在しているのをテーマに作品をつくるやり方もあるでしょうね。ミラーワールドというのを強調してもいいのではないか。

バーチャルな都市を舞台にした映像作品もありえるわけですが、「こちらも(現実の都市空間と同じような)現実だ」と感じられるかどうかが重要でしょうね。物理世界の完全コピーではなく、そうではないあちら側もまた現実なんだ、という認識の方が面白い。二重世界というか、それこそデジタルツインといわれるような世界を、どう作品化できるか。

藤倉 PLATEAUにあるデータはすべて、実際に、物理空間に存在する建物や地形なのですよね。私は、物理空間にあるものを3Dスキャンしたモデルを使うときと、モデリングをしてゼロからつくったモデルを使うときの感覚というのが、けっこう違うんです。現実にあるものを使うときは特有の緊張感がある。「これは現実にあるんだな」ということをよく考えます。そういうものを対象として作品化していると意識するといいのかもしれません。

ガワだけのキューブとして扱えば、いくらでも軽やかに飛んでいってしまいそうなものだけれど、「現実の建物である」と意識することで、独特の緊張が生まれる。メタバースのコミュニティでは、人々はどうやって現実を感じているのだろうか、と不思議に思うことがあります。非常に気になりますね。

畠中 さまざまなアバターが場所を共有したりする。「バーチャル渋谷」なんかもそうですが、そういった場所でなにがリアリティを持つのかといえば、ここ(実空間)に一緒にはいないけれど、でも、別のここ(バーチャルスペース)では集まっているんだ、という感覚。すると、突然「場」ができたりするわけです。誰もいないとただの情報空間でしかないけれど、そこに100人集まれば「場」になってしまう。

じゃあ、その場に入ってみたときに、そこが現実の建物と同じようなリアリティを持って立ち現れるかどうか。実空間と情報空間とを行き来することが、むしろ、そうすることにこそ意味があるような仕組みができるといいですよね。

そういう意味では、やはり二重であるというのがひとつ、大きなポイントだと思います。「ここ(実空間)」がもう既に「そこ(バーチャルスペース)」にある。そのリアリティをどうつくるか。

「コンピュータのなかに東京がそっくりつくられている」というと、メタバースを箱庭的なスケールで捉えてしまいがちですが、それはむしろ、ライフサイズで存在するのだと感じられた方が面白い。

藤倉 そうですね。あとはそこに住んでいる人がいて。

畠中 そうそう。メタバースの先駆けともいえる「Second Life(セカンドライフ)」が出たばかりの頃は、ずっとそこに住んでいる人がいたりしましたね。

PLATEAUの場合は、データをダウンロードしたりして手元でシミュレーションできるわけで、本当にマルチバースなんですよね。そう考えると、「誰かの世界に行く」こともありえるし、「自分の世界をつくる」こともありえる。

では「この現実」とはなんだろう、と。現実というのは本来、すべての要素がひとつの世界に現象しているわけです。ただ、マルチバースになったときには、一人ひとりの異なる現実としての世界がパラレルに存在しているようになる。これらのリアリティの総体が現実だ、ということに、今後はなっていくのかもしれない。

——実空間に根ざしたデータであることが、バーチャル空間に行くことの重さにもなっているわけですね。裏側から現実に触れるような経験がありえるのかもしれません。

藤倉 そうですね。私は、実空間をより深く理解するためには、身体感覚を拡張する方向で考えてしまうのですが。でも、おそらく今畠中さんが話していたのは、「すべてが現実」みたいな意味合いですよね。

畠中 うん、もちろん、今私たちが存在していることが現実だし、この現実しかないのだろうと思います。ただ、今のSNSやポストインターネット的な状況を鑑みると、それが疑わしくなっている……という通説を借りるならば、「すべてが現実」である未来もありえるでしょう。PLATEAUも現実の延長だと考えられる。

どこまでが現実なのかは別の議論が必要ですが、「もう一つ現実がある」と考えられるのは面白い。

藤倉 都市を一つアレンジしたら、一度、現実の側で釘を打つ、みたいなことをしたくなりますね。

畠中 一人だけの世界はつまらないから、仲間が欲しくなるのかもしれないですね。みんな勝手につくればいいような気もします。それぞれが自由にマルチバースをつくった後の世界がどんなものになるのかは、まだわからないですね。