精緻な土砂災害シミュレーション

| 実施事業者 | 株式会社ウエスコ/株式会社構造計画研究所 |

|---|---|

| 実施協力 | 京都大学防災研究所附属流域災害研究センター 竹林洋史准教授 / 広島大学大学院先進理工学系科学研究科建築防災学研究室 三浦弘之准教授 / 香川大学創造工学部 竹之内健介准教授 |

| 実施場所 | 岡山県備前市 |

| 実施期間 | 2024年1月〜2月 |

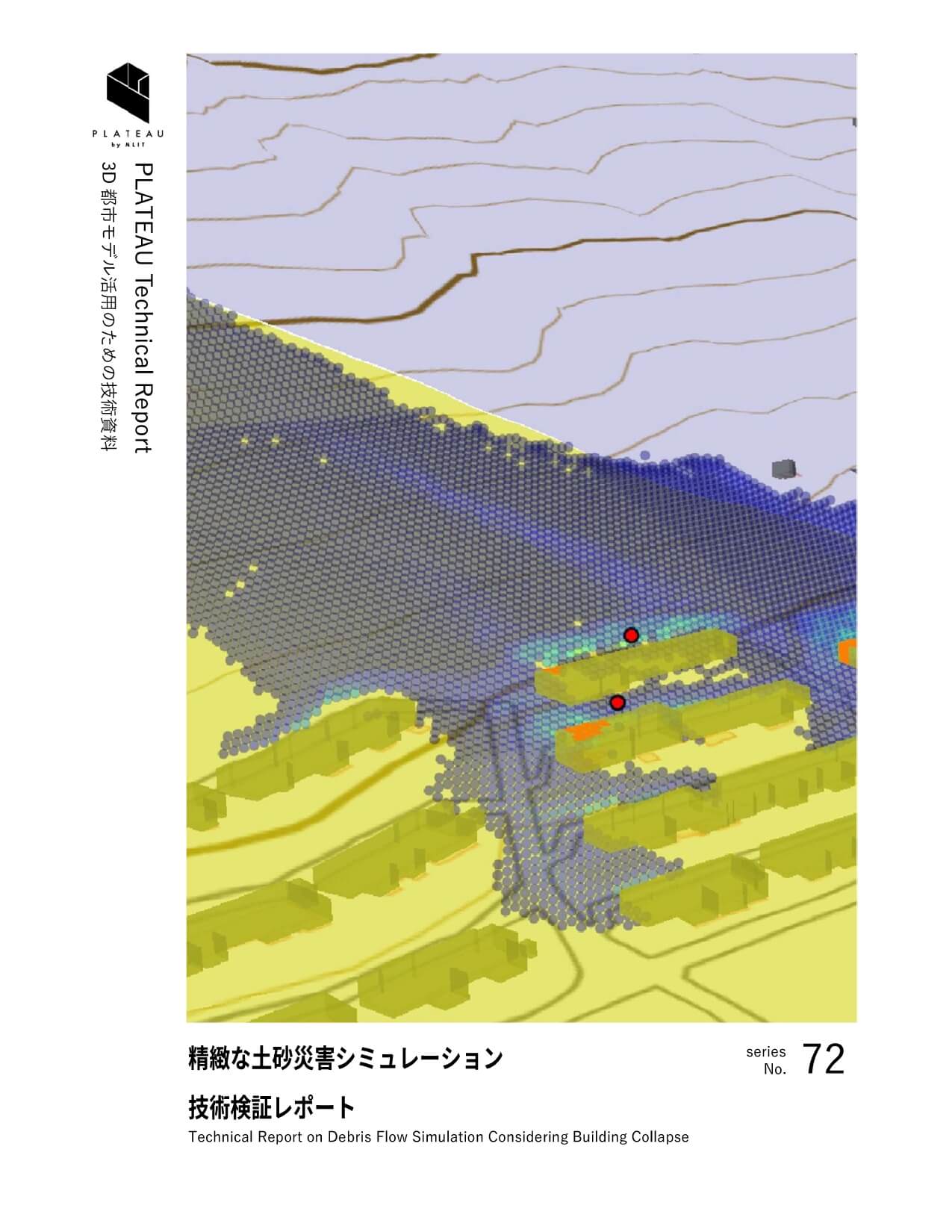

3D都市モデルを活用し、家屋の倒壊判定等を加味した精緻な土石流シミュレータを開発。建物損壊リスクを考慮した精緻な避難計画を立案する。

実証実験の概要

現在運用されている土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域(以下「土砂災害警戒区域等」とする)のハザード情報は、地形から力学的に推定される最大範囲を網羅するものとなっているが、地域によっては居住エリアの大半が土砂災害警戒区域等に指定されることで、実効的な避難場所の選定が困難になるケースがある。また、一般的には土石流に起因する土砂災害警戒区域等は地形条件から定められているが、土石流等が家屋に衝突し、家屋を流出・半壊状態とさせたことによって生じたエネルギー変化や流動方向に対する変化の影響が評価されておらず、実態に即した土石流の氾濫範囲となっていない。

今回の実証実験では、3D都市モデルを活用し、家屋の倒壊状況等を加味した精緻な土石流の流体数値シミュレータを開発する。さらに、シミュレーション結果から土砂災害警戒区域等のエリア内のリスク分布を三次元表現する可視化システムをあわせて開発することで、行政の避難所選定を支援し、避難計画の高度化を目指す。

実現したい価値・目指す世界

近年、記録的短時間大雨情報が頻繁に配信されており、日本各地が土砂災害の危険にさらされている。これに合わせて、全国的に土砂災害警戒区域等の指定範囲が拡大されている。しかし、土砂災害警戒区域等は地形から力学的に推定される最大範囲を網羅するものであるため、特に中山間地では、土石流警戒区域等が幾重にも重なり、避難計画立案自体が困難な状況も発生している。また、一般に公表される土砂災害警戒区域等は二次元的な範囲を示すものであり、土石流等の挙動、建物の影響などの実態が予想しにくいといった課題もある。

今回の実証実験では、建築物の位置や形状の情報に加え、属性情報(用途や構造種別等)を保持した3D都市モデル(建築物モデル)を用いることで、土石流等が家屋に衝突した際のエネルギー変化や流動方向に対する変化の影響を考慮することができる土石流シミュレータを開発する。シミュレータは、無償で利用可能な流体シミュレーションプラットフォームである「iRIC」を用い、既存のソルバーを改良するかたちで開発する。

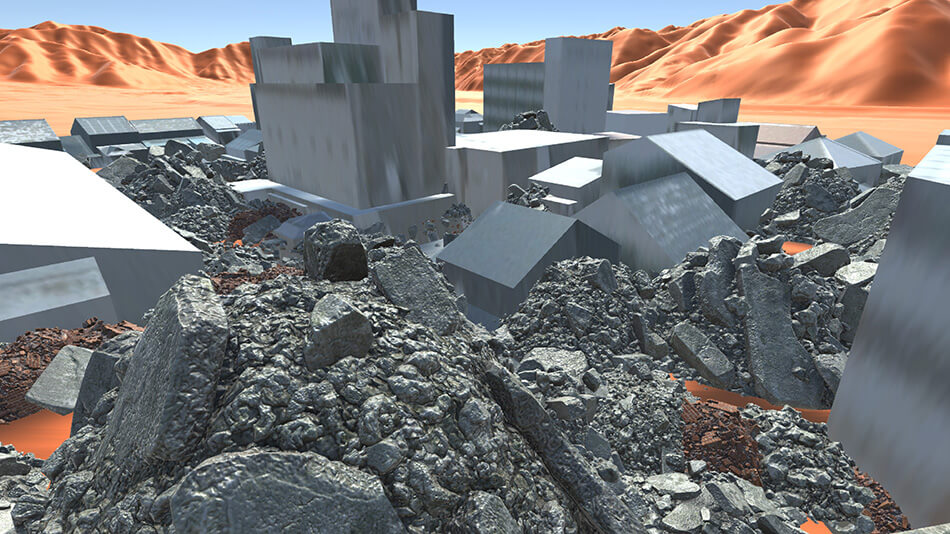

これまで困難だった家屋の倒壊等の影響を加味した精緻な土石流シミュレーションを行うことで、土石流の氾濫範囲を緻密に解析し、比較的リスクが低い地点等を工学的根拠に基づいて示すことができる。これにより、土砂災害警戒区域等が重なるように指定されている地域などにおいて、より実効性のある一次避難場所を設定することや、避難ルートを精緻にすることなど、避難計画を高度化していくことを目指す。

また、シミュレーション結果はWebGISを用いて三次元的に可視化することで、行政関係者間の合意形成の迅速化を実現する。

将来的には、VR等のデバイス活用も視野に入れ、住民への的確かつリアルな情報提供による意識啓発や、これを活用した避難訓練への寄与も志向する。

検証や実証に用いた方法・データ・技術・機材

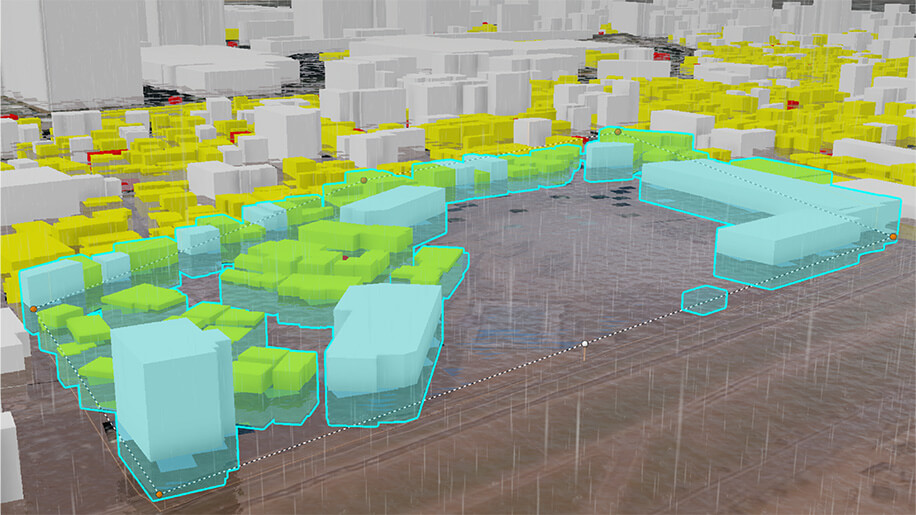

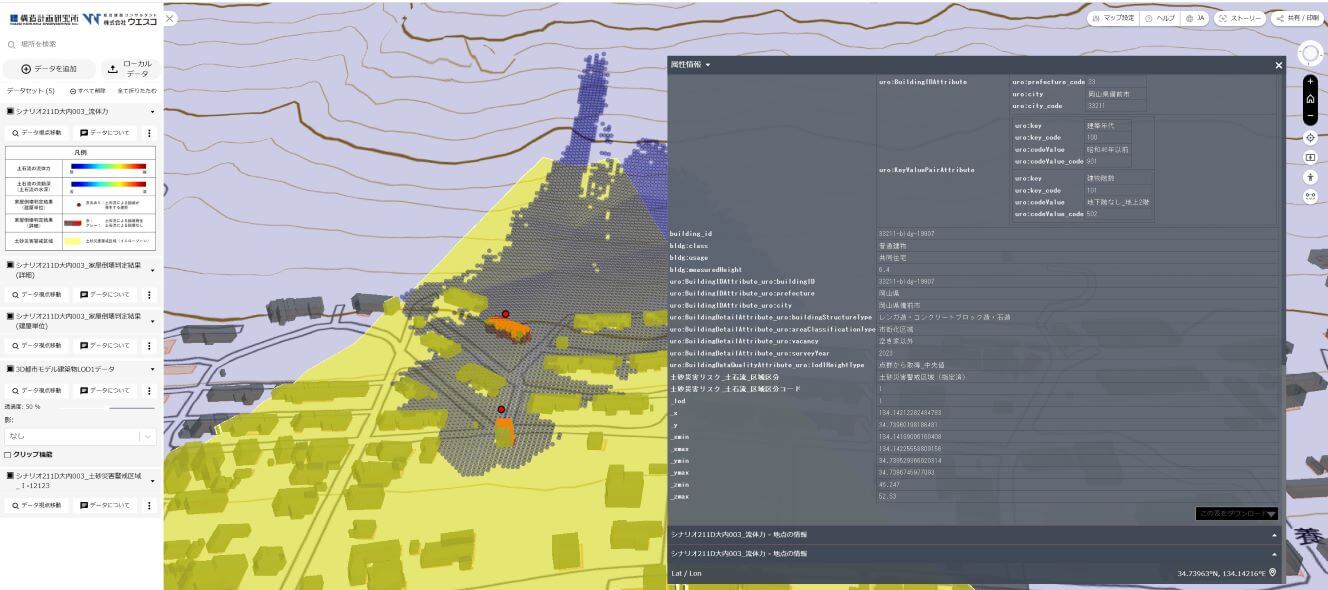

今回の実証実験では、3D都市モデル(建築物LOD1モデル)の空間属性情報及び主題属性情報(用途・構造種別・建築年代)を活用し、家屋倒壊判定機能を有する土石流シミュレーションを行うシステム及びシミュレーション結果を可視化するシステムを開発した。シミュレーション結果を基に、土砂災害警戒区域等が重なっているエリア(重複警戒区域)の中でも比較的土石流リスクの低い箇所を抽出することで、従来は避難計画策定が困難であった重複警戒区域内の避難計画の策定を支援することができる。また、WebGIS上でシミュレーション結果を三次元でわかりやすく可視化することにより、土砂災害避難計画の策定・周知に携わる行政職員やシミュレーション結果の閲覧者としてサービスを受容する地域住民、解析を担当するコンサルタント等の幅広い関係者が土石流の氾濫範囲・氾濫速度等のシミュレーション結果を直感的に理解することが可能となる。

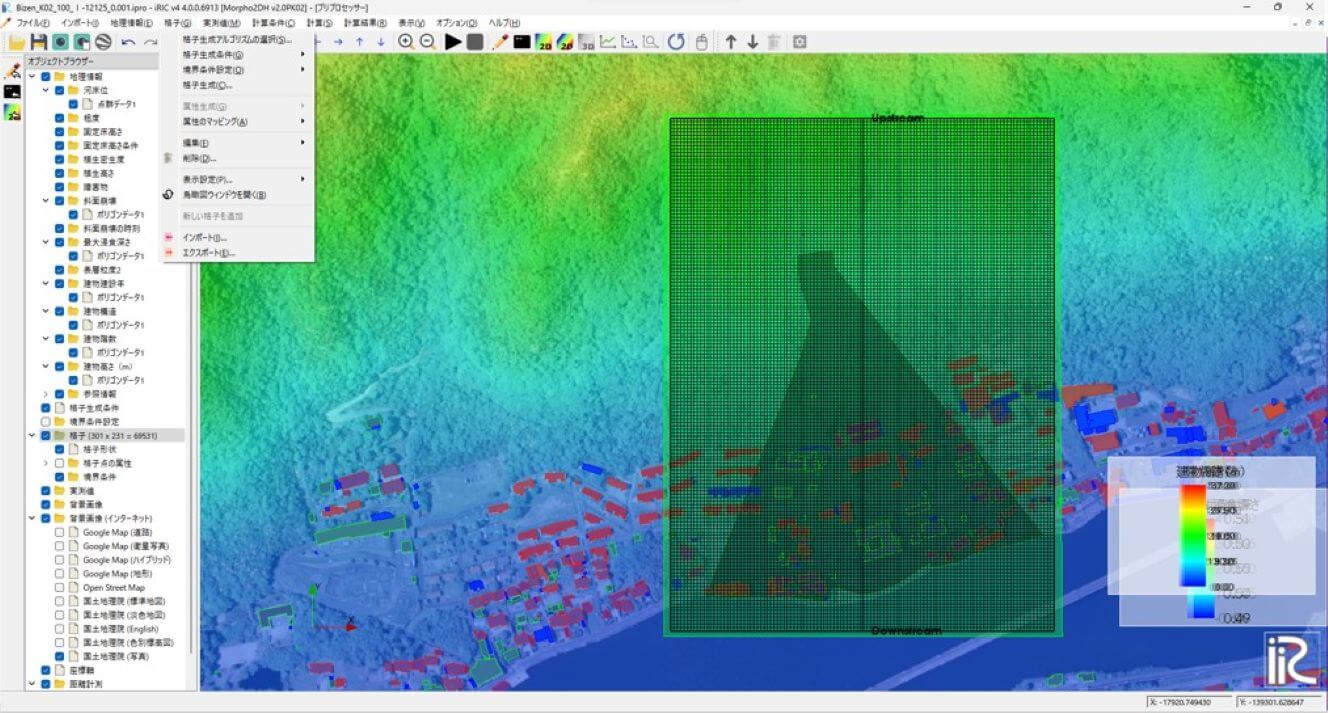

土石流シミュレーションシステムで利用する土石流の解析には、氾濫や流出、津波、土石流モデルなどの様々な数値シミュレーションを実行可能なフリーソフト「iRIC」を利用した。iRICで用いる解析ソルバーとしては、平面二次元の土石流・泥流モデルを主体とし、斜面崩壊の際の土石流・泥流の流動・堆積過程の表現が可能な「Morpho2DH」(京都大学 竹林洋史准教授が開発)をカスタマイズして利用した。今回のカスタマイズでは、Morpho2DHの土石流流動モデルをベースに、iRICに読み込まれた3D都市モデル(地形LOD1モデル)を地形条件として土石流流動を計算できるようにしている。さらに、ここで算出した2m×2mサイズのメッシュ単位の流体力を用い、3D都市モデル(建築物LOD1モデル)の位置情報及び属性情報を組み合わせることで、メッシュごとに土石流に対して家屋が倒壊したかを判定する機能を追加実装した。3D都市モデルはFME Desktopを利用してCSV形式またはShapefile形式に変換して利用している。

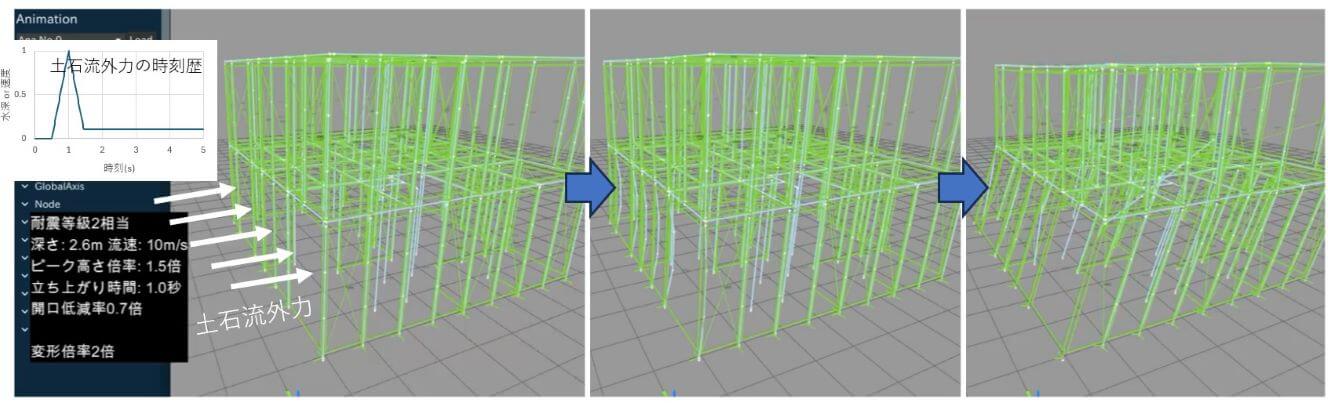

家屋倒壊判定機能は、流体力を外力として、あらかじめ構築した「建物耐力テーブル」を参照しつつ、建築物LOD1を対象とした家屋倒壊判定を実行するものである。判定は2mメッシュ及び家屋ごとに行われ、判定結果を倒壊/非倒壊のフラグとして出力することができる。

「建物耐力テーブル」とは、外力の大きさに応じた構造物の壊れやすさを確率論的に評価するためのテーブルである。テーブルの算出のため、まず、木造建物の築年代や、構造種別による(家屋が水平方向に抗う)耐力に関する既往文献(*)を参考として、構造物に荷重を与えて倒壊するかどうかを解析するための三次元フレーム構造解析モデルを構築した。次に、このモデルを用いて様々な流体力や構造物耐力の組み合わせによる応答解析を行い、その結果をもとに「建物耐力テーブル」を作成した。Morpho 2DHが出力した流体力を外力として、「建物耐力テーブル」に基づくフラジリティ関数を実行することで、メッシュ及び家屋ごとに家屋の倒壊確率を計算する仕組みとしている。なお、iRICの一連の計算フローの中で家屋倒壊判定機能を扱うため、iRIC(Morpho 2DH)及び家屋倒壊判定機能はFortranで開発した実行環境上で統合され、二つのモジュール間でのデータのやり取りを可能としている。

これらの機能の開発は広島大学の三浦弘之准教授の監修の下で進めた。

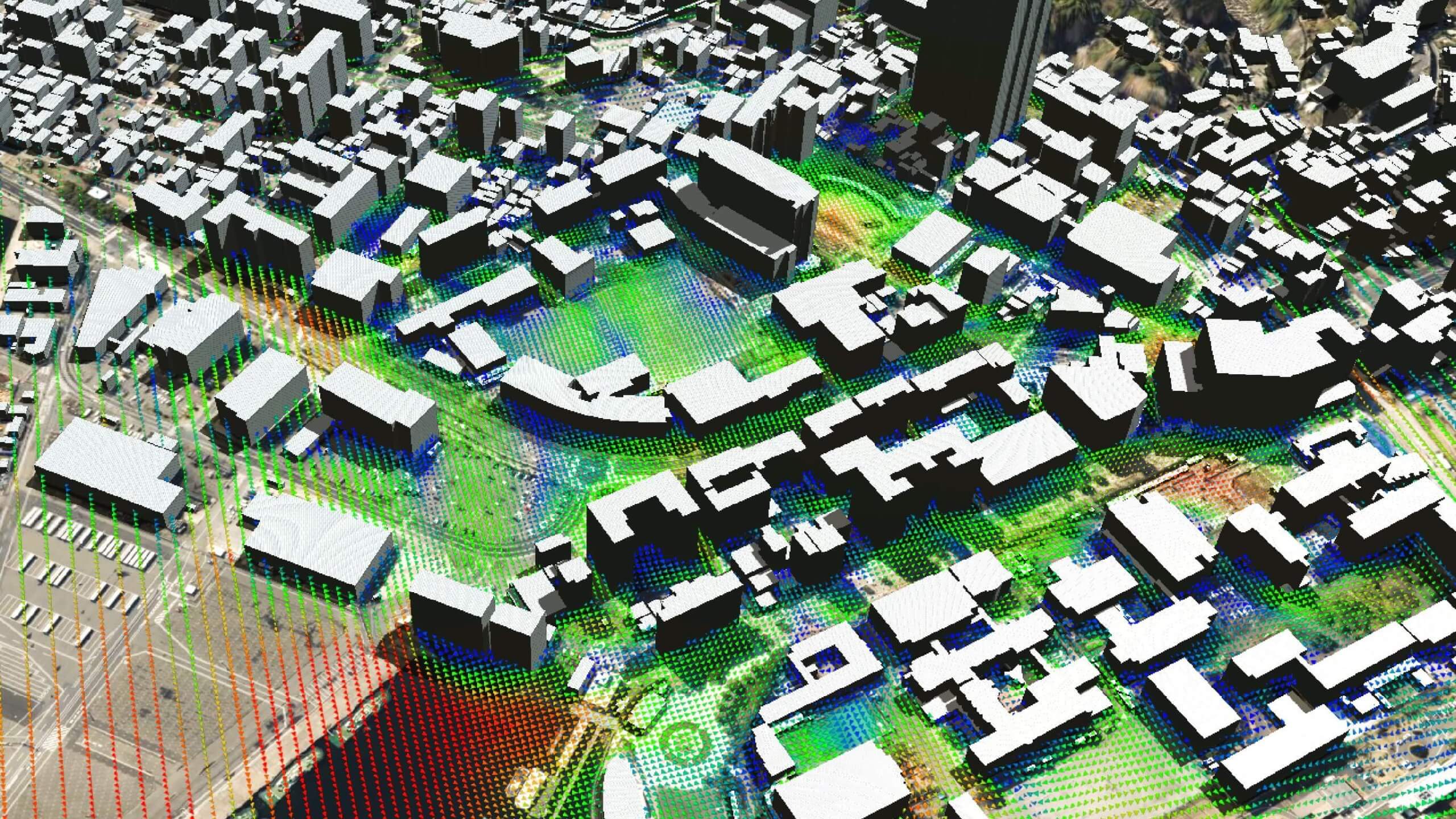

解析結果の可視化については、TerriaJSライブラリを用いたWebGIS「Terria Map」をプラットフォームとして、地図上で解析結果をアニメーション表示できるシステムを開発し、Amazon Web Service(AWS)上で構築した。

iRIC Morpho 2DHによる解析結果(1時刻毎に1ファイルで出力される、1メッシュの情報が1行に格納されたテキストファイル。各列にはメッシュの座標・メッシュ番号、単位土砂量・流体力、建物ごと倒壊判定結果のフラグ等が格納される)はCSV形式で出力されるが、これをアニメーションとしてTerria Map上で表示できるようにするための可視化コンバータを開発した。CSVファイルの各メッシュ座標は、緯度経度の座標系(平面直角座標系)であるため、可視化コンバータを使ってTerria Map上で表現するための緯度経度を持つCZML形式への変換を行う。また、同じくMorpho 2DHから出力される家屋倒壊判定結果については、建物のSHPファイルと重ね合わせて、各建物が存在するメッシュの倒壊/非倒壊結果を建物IDに紐づけ、その建物の位置にフラグを表示するCZML形式のデータを生成した。

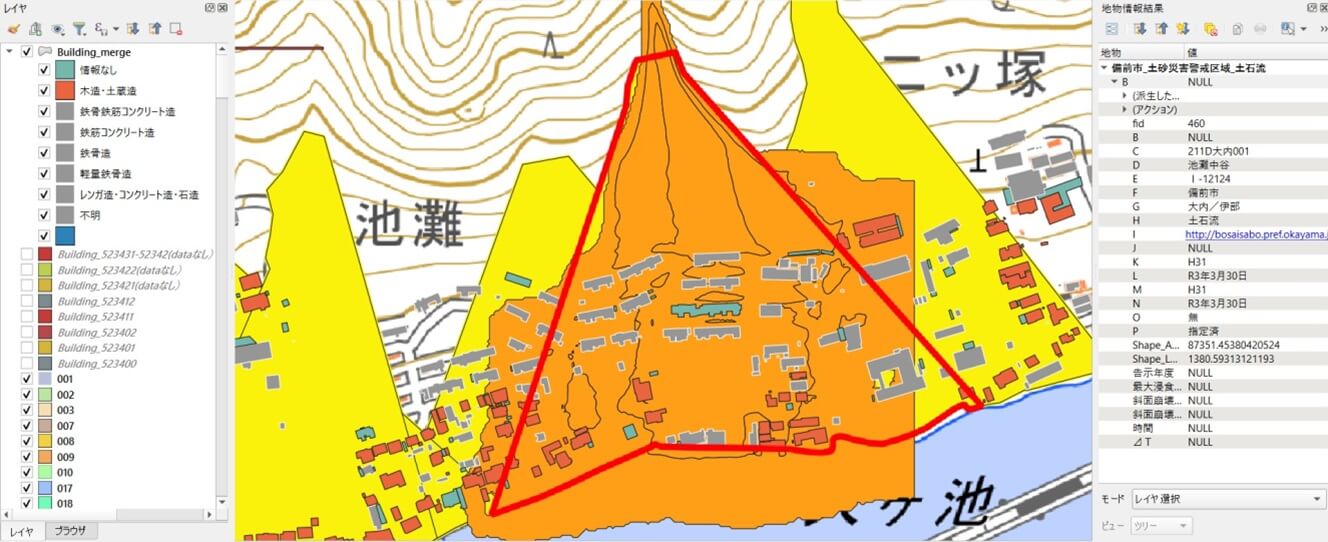

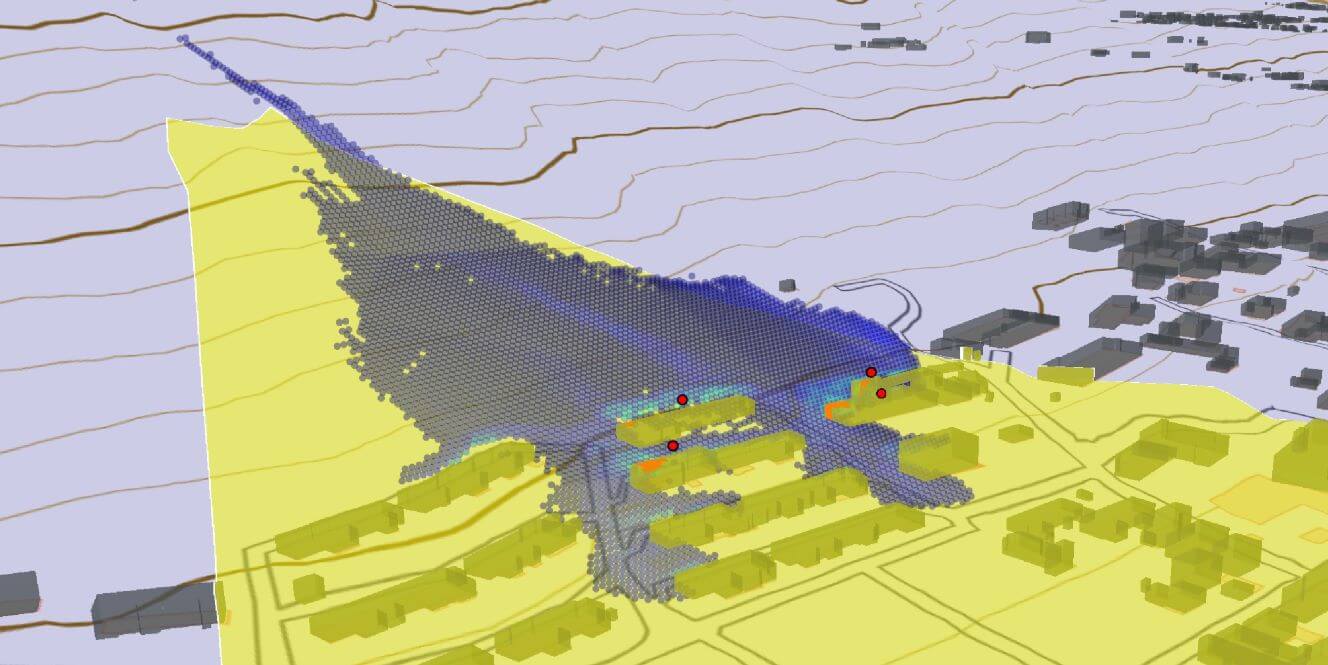

Terria Map上では、避難計画の策定及び住民への啓発に有用と思われる項目として、土石流の流動深、流体力及び家屋倒壊判定結果を可視化している。閲覧者が解析結果を直感的に把握できるよう、結果表示のカラーリング、ワークベンチ機能を活用した表示項目の切替え、データカタログを活用した可視化地点の選択機能等を実装した。また行政担当者が、解析結果と既存ハザードマップとの重ね合わせや、土石流災害のリスク分布と避難路・避難先の位置関係の把握、避難距離の測定や対象避難者数の分析を容易に行うことができるよう、解析結果をShapefile形式で出力し、QGIS上で二次元による可視化を行った。

本システムの業務利用の可能性を探るため、本シミュレータの精度検証および本システムの有用性検証として自治体職員向けのヒアリングを行った。

*「損害険料率算出機構:住宅の耐震性能に影響を及ぼす要因の調査、地震保険研究、2019」、「長岡・ほか:木造軸組構法住宅の倒壊限界変形に関する実験的研究、日本建築学会構造系論文集、2012」

検証で得られたデータ・結果・課題

今回の実証実験では、開発したシステムの精度検証として、広島市安佐南区を対象として、本システムによるシミュレーション結果と過去の災害の被害実績データとの比較を行った。また、本システムの有用性検証として、自治体の避難計画の策定におけるシミュレーション結果の活用可能性等について岡山県備前市の職員等にヒアリング及びアンケートを行った。

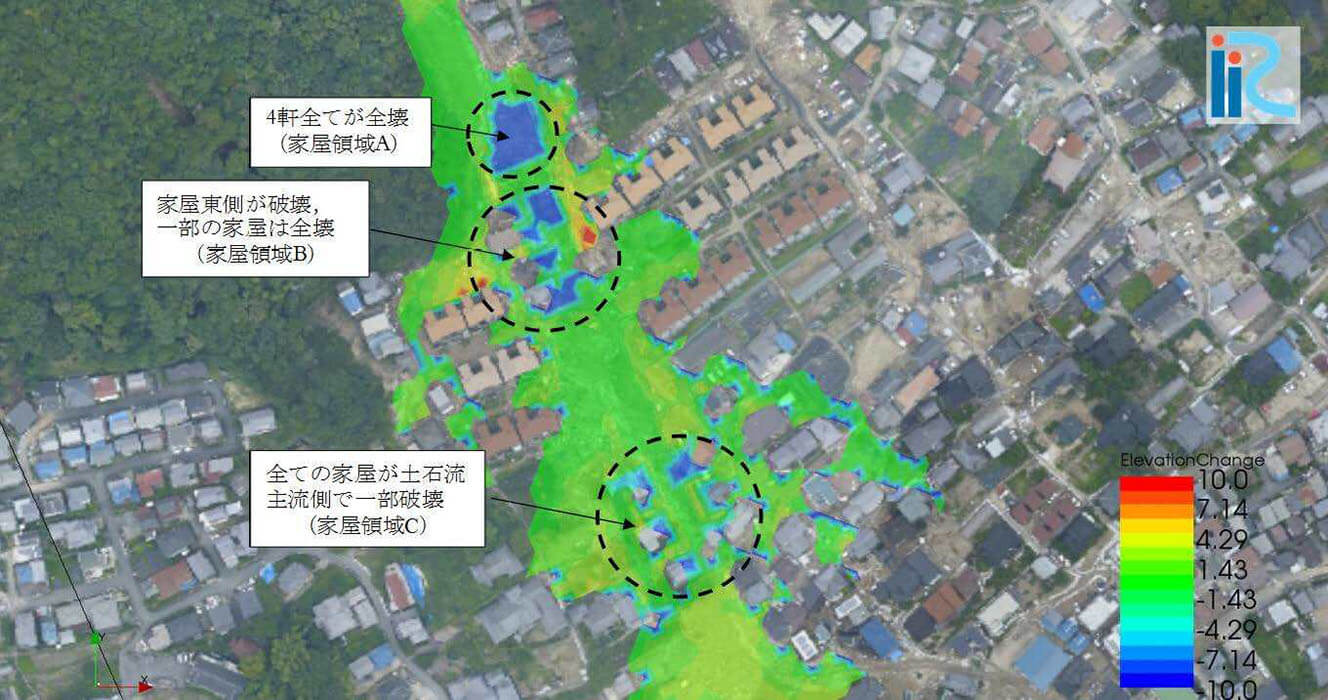

まず、本システムの精度検証として、災害の被災地(広島市安佐南区)を対象にシミュレーション結果と被害実績データとの比較を行ったところ、家屋倒壊状況・土石流の範囲等の再現率(被災実績に対するシミュレーション結果の正答率)は実業務で利用可能なレベルと想定している70%以上の水準を達成することができた。これによって、土石流リスクの時間・空間分布の双方からの表現の精緻化、建築物ごとの土石流による損壊発生リスクの把握、土石流に対して相対的に安全なエリアの抽出等が可能となり、土砂災害における避難計画の精緻化に繋がることが確認できた。

次に、本システムの有用性検証として、岡山県備前市を対象とする土石流シミュレーションの結果を可視化した上で、土砂災害時の避難計画の策定における活用可能性について同市の職員等へのヒアリングを行った。具体的には、ヒアリングの対象は備前市の都市計画課・建設課・危機管理課の職員、岡山県土木部防災砂防課・東備地域管理課・技術管理課の職員、一般住民としての備前市在住の他部署職員、解析担当の建設コンサルタント事業者とした。これらの対象者に対して、iRIC Morpho 2DHを活用した土石流シミュレーションの結果を三次元で可視化するデモ及び体験会を実施した上で、開発したシミュレータの有用性についてヒアリング及びアンケートを実施した。その結果、避難計画への反映の可能性や住民啓発における活用の可能性について前向きな評価が得られた。また、本システムによるシミュレーション結果を踏まえて策定した避難計画についても一定の評価が得られ、土砂災害警戒区域(土石流)が複数重なるエリアを有する自治体における避難ルートの改善等において、本システムが有効なツールとなり得ることが確認できた。

その一方で、土石流シミュレーション結果の三次元可視化については、2mメッシュごと及び時刻ごとに出力されるシミュレーション結果データのサイズが非常に大きいため、Webシステム上でのスムーズなアニメーション再生に課題があった。この課題を解決するため、シミュレーション結果データのCZMLファイルを間引く等の処理を行ったものの十分な改善が見られず、反応速度・レスポンス向上のための更なる工夫が必要となることが明らかになった。また、本システムでは、操作性及び視認性の向上に向けてTerria Map上にワークベンチやデータカタログ機能を実装しているが、自動防災教育への活用の可能性に対するコメントもあったことから、幅広い年齢層のユーザーでの活用を想定したよりシンプルな操作性を実現するUIへのアップデートも検討すべき項目であることが分かった。

参加ユーザーからのコメント

・同じような警戒区域のカタチをしていても、全面的に被害の可能性がある区域と、部分的に被害可能性のある区域があることがわかった。

・建物の状況まで予測されており、また、土砂による影響範囲も分かることから、自宅待機による避難の選択もありうると考える。

・被害の拡大の仕方、到達時間の想定等、文章では実感しづらい土石流の危険性が、アニメーションで可視化されたことで、非常に理解しやすくなったと感じた。

・住民との防災ワークショップや、児童防災教育などに活用できると思う。

・隣のエリアの情報も含めた複合的なシミュレーション結果が確認できるとよい。

・現段階の土砂災害シミュレーションでは、その目的上、交通渋滞や洪水による影響はカバーし切れないため、避難計画活用の際には、土砂災害に限定した視点ではなく、もっとマクロな視点からも検討するように一般住民に促す必要があると考える。

今後の展望

今回の実証実験では、既存の土石流シミュレータであるiRIC Morpho 2DHをベースに3D都市モデルを活用することにより、実用可能的な精度のシミュレータを開発することができた。また、シミュレーション結果の三次元可視化機能を構築することで、土木や工学の専門知識を持たないユーザーでも、土石流の挙動や外力と建物耐力の関係について、Webブラウザ上で直感的に理解できるようになった。これにより、工学的根拠に基づいた災害リスク評価を、住民も交えた防災ワークショップ等で実施できる環境が整備できたといえる。

今後は、本システムが行政における避難計画の策定に広く活用されるよう、シミュレーションの精度向上や複数エリアのアニメーションの同時表示の実現など、行政ニーズに対応した改善を行っていくことが求められる。また、住民向けワークショップにおいて本システムを活用するハードルを下げるため、データ登録を容易にする、建築物属性情報の表示をシンプルにするなど、三次元可視化サービスの操作性・視認性の向上を図っていくことが重要である。

これらを通じて、本システムが土砂災害リスクを抱える自治体に広く普及し、全国各地の土砂災害避難計画の高度化に寄与することが期待される。