総合政策

総合政策

令和6年度

手づくり郷土賞受賞案件概要 【一般部門】(全11件) 【大賞部門】(全2件)

手づくり郷土賞【一般部門】(全11件)

伝統的な建物・町の活気が失われつつある中で、町並み景観を守りながらその特徴を生かして町の活性化を目指す活動として、真壁地区の歴史的建造物や郷土の歴史、伝統的な景観、文化財の特徴などを来街者に案内している。個人所有の建造物でも案内人が所有者に声をかけて内部見学を可能としており、真壁の歴史や文化をより深く理解する機会になるほか、所有者との会話を楽しむこともでき、町に活気や賑わいをもたらしている。また、年2回実施される地元の子供達の作品展では町中の建物に展示された作品を探しながら町全体を歩くことになるため、住民にとっても地域の特徴や魅力を再発見できる機会を創出。

漂着ゴミが多く植生帯や生物も減少してきた霞ヶ浦の水辺環境を改善すべく「後世に残そうゴミのない美しい水辺を!」を目標に、清掃活動や水辺環境の保全・再生、啓発活動に取り組んでいる。活動は月2回の草刈り、樹木伐採、清掃活動などの維持管理や生物調査、植生浄化施設の維持管理や環境学習の実施など多岐に渡る。環境学習では魚釣り体験で水質調査を行い、親子で霞ヶ浦の水環境を考える機会を創出。また、水辺で遊ぶ時の注意点や水辺環境の保全等を学ぶことで、再生への理解向上に寄与している。更に、手作りの看板が散歩やサイクリングに訪れた人々の目を楽しませ地域活性化にも寄与している。

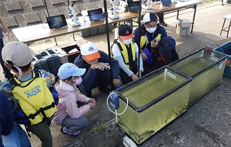

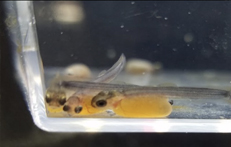

ニッコウイワナは絶滅が危惧され、分布域でも土砂流入により生息環境の消失が進行している。「市民の力で大谷川のニッコウイワナを守ろう!」をテーマに、2019年から市内の研究所、関連行政部局、企業及び小学校等と協働し、ニッコウイワナの生態調査、増殖活動、生息環境保全活動、環境学習などを実施している。環境学習活動では、地元小学生とイワナの調査、土砂を利用したイワナの隠れ家作りを実施し、卵やふ化の様子を家庭の冷蔵庫で観察する機会も提供。さらに成長を見守ったイワナを川へ放流することでイワナの減少原因や環境問題に親子の目が向くよう導くなど、未来の川づくり活動発展へ寄与している。

川の自然と触れあえる場づくりを図るため、不法投棄のゴミを処理し自然環境を復元。行政との協働により、馬入水辺の楽校を開校し「子どもが元気、生きもの元気、地域が元気」を合言葉に、「相模川いい川づくり」「川の自然と触れ合える場づくり」「自然体験・環境教育の推進」を3本柱に多様な活動を展開している。市民参加によるフィールドミュージアム(自然生態園)づくり、草刈り等の環境管理活動、年間80回余の環境学習活動、環境保護活動と自然観察をあわせた取組など、子どもたちと自然との触れあい促進に寄与。活動の成果が実り、年々参加者が増加し、地域活性化にも寄与している。

高度経済成長期に廃液や悪臭・ヘドロ等により「死んだ川」となっていた矢田川・庄内川を「次代の青少年にきれいな水とあたたかい社会を取り戻す」ことを目的に、昭和49年から半世紀にわたり、清掃活動や魚類調査といった子ども達と地域に根差した活動を実施。今では年間約440人の様々な世代の地域住民による活動となる。また設立当初より続けている魚釣り大会や、会独自で整備したビオトープを活用した環境学習を通じて、健全な河川環境の維持への貢献だけではなく、地域コミュニティの形成と地域の環境の魅力づくりを発信し続けている。

木の岡ビオトープの場所は、40年以上も手つかずのまま残されており、水際生物にとって良好な環境である。これを保全・利用するため専門家や地域住民等で構成する「おにぐるみの学校」を設立した。年4回、「おにぐるみの学校」運営委員会を開催し、保全活動(除草・清掃、竹林・倒木の除去)や一般県民、地元小学生を対象に自然観察会を実施。観察会開催のため、自然環境に考慮して散策路等の作成を行っている。観察会への参加者は、広報活動により興味・関心を持たれた方で、大半が初の参加の方であり、参加者同士のコミュニケーションの場となっている。

福知山市には全国で知られるような観光地がないことから、新たな観光の在り方を見据えるべく、福知山市が有する地域資源を活かした体験型観光コンテンツを造成、体験コンテンツを販売し、地域経済の活性化を図るため設立。由良川や牧川といった河川、大江山、府道55号といった地域資源を利用しつつ、ゲートキーパーと言われる地元の職人と他では体験することのできない体験型コンテンツを企画し、年間約130人が体験している。観光コンテンツの販売を増やすために、「北色」というHPを作成し、今後も広報活動をより一層取り組んでいく予定である。

国道29号線沿線の活気を取り戻したいと、各県・各町・人々のつながりを大切にし、地域の魅力発信や、通りたくなる美しい景観のある道にしていこうと同じ思いを持った3人が集まり結成。平成13年より若桜町や八頭町の沿線にセージの花を植える活動を開始し、景観美化活動や沿線の魅力発信マップを作成し配付を行っている。また、平成28年からガードパイプの八頭ブラウンへの塗替などの景観形成活動も行っている。地元小学生や地域の方と一緒に沿線の清掃・花植えや、沿線の歴史を学ぶ街歩きイベントを行うことにより、地域資源の魅力向上や沿線活性化に寄与している。

かつての西国街道が通っていた井口・鈴が峰地区は開発等により大きく変貌した。まちおこしの一環として、現存する数多くの歴史文化遺産を発掘・修復し、魅力ある町として伝えるべく、平成19年から「西国街道ぶらり旅」等を開始。行政と連携して設置した案内板等を活用するなどして地域の魅力を発信。また、子ども達への伝承活動や中学生ボランティアガイド養成に力を入れている。小中学生に地域の歴史や伝統文化の継承することの大切さを伝えるとともに、郷土愛を培うまちづくりに取り組んでいる。

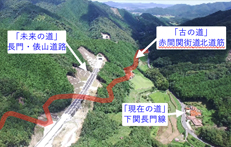

古来より温泉及び歴史的にも繋がっている俵山地区と湯本地区で活動する4つの団体が、連携した取組を出来るように平成22年に協議会を設立。2つの地区を繋ぐ古・現在・未来の3街道を地域の宝として、街道整備や文化遺産の継承、生活道路としての環境美化活動、地域間を結ぶ幹線道路を利用した地域連携イベントの開催などに取り組んでいる。限られたメンバーによる地道な活動は、13年目を迎え来訪者や関係人口の拡大などによる地域の活性化や地域の世代を超えた交流の場として機能している。

高知県が高潮対策として平成20年に整備を完了した「奈半利町ふるさと海岸」の利活用を町内で議論するなか「奈半利町みなと未来会議」を設立。同海岸の清掃奉仕活動とともに、地域振興及び交流人口の拡大にも繋がる、小学生を対象とした「ちびっこトライアスロン」を主催している。第1回大会(H22)では参加者が54人であったが、第10回大会(R元)では149人まで拡大するに至った。「ちびっこトライアスロン」は、県内外から多数参加する子ども達や来場する観覧者を気持ちよく迎え入れるという位置づけも相俟って、イベント前には地域住民も積極的な関わりを持ち、清掃奉仕活動の取り組みも意欲的に行われている。

手づくり郷土賞【大賞部門】(全2件)

犀川大橋は金沢市のシンボルとして親しまれ、令和6年に架橋から100年を迎えた。平成25年から犀川大橋の利活用に取り組む「金沢片町まちづくり会議」は、これまで、犀川大橋の清掃(月1回)や「犀川リバーカフェ」(概ね年5回)、「水辺で乾杯」(年1回)、まちづくり勉強会(概ね年1回)など様々なイベントを継続的に活動。今回、100周年を契機に、より多くの地域の方々に犀川大橋への誇りを持っていただけるよう、当会が祝祭事業運営の一員となり、地域と連携したイベントの提案・活動、花による犀川大橋の装飾、フラッグの作成などを実施。祝祭当日は約15,000人が来場し、シビックプライド醸成の足がかりとなった。

自然環境再生への一助となるべく平成14年に「アザメの会」発足。活動が広く知られ、毎年海外も含め多くの団体が視察に訪れ、視察者からは好評を得ている。訪問者が多いことで、活動にも力が入り、良好な自然環境が維持されている。地元の相知小学校との連携は22年間継続。3年生から6年生を対象に水生生物調査、自然環境観察、学習田での田植え、魚取り等、年間6回120名程度参加の取り組みが学校行事としても定着。令和4年度からは、収穫した米を唐津市を通じて「子供食堂」にも寄贈、令和5年度からは、アザメの瀬を活用した防災教育も開始、地元小学校との交流は地域の活力にもなっている。

過去の受賞案件概要