令和4年自動車損害賠償保障法(自賠法)の改正及び一般会計からの全額の繰戻し

法改正の経緯

被害者支援・事故防止対策は、自賠責保険料(共済掛金)を原資とした運用益を活用した積立金を特別会計で管理し、対策を実施してきました。

自動車事故の被害者の数は年々減少しているものの、積立金からの支援が必要な方の数は減っていません。

一方で、低金利により、積立金から生じる運用益は減少し、毎年度の被害者支援・事故防止対策の事業費に充てるため、継続的に積立金の取崩しが発生しており、早ければ10年程度で枯渇する可能性がありました。

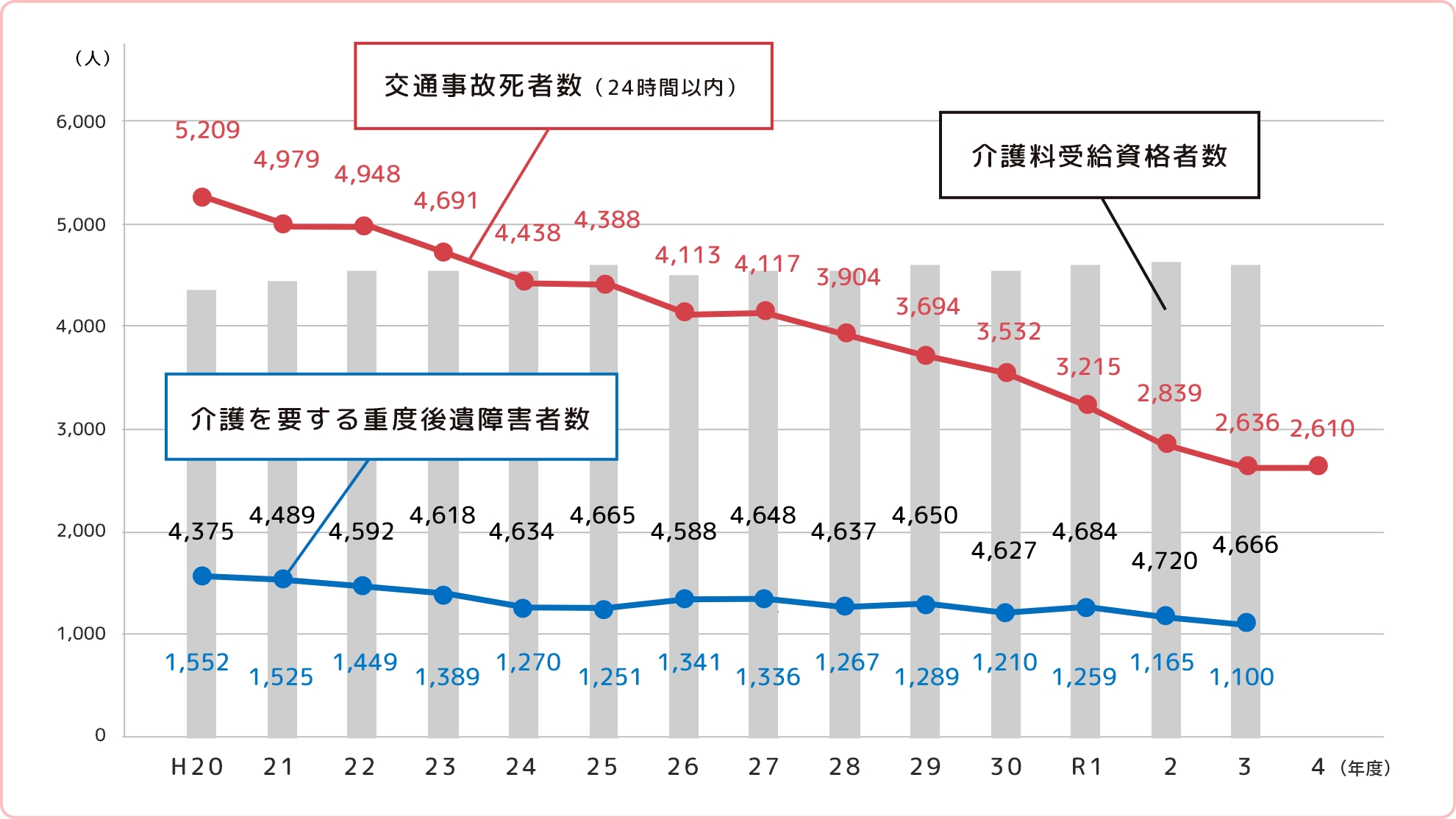

【交通事故死者数、重度後遺障害者数、及び介護料受給資格者数の推移(参考)】

- ※交通事故死者数(24時間以内)は暦年

- ※介護料受給資格者数は独立行政法人自動車事故対策機構(ナスバ)による介護料受給資格認定を受けている人数(年度末時点)

- ※重度後遺障害者数は、後遺障害等級表(自動車損害賠償保障法施行令)の別表第一に該当する介護を要する後遺障害等級の認定を受けた自賠責保険・共済の支払い件数

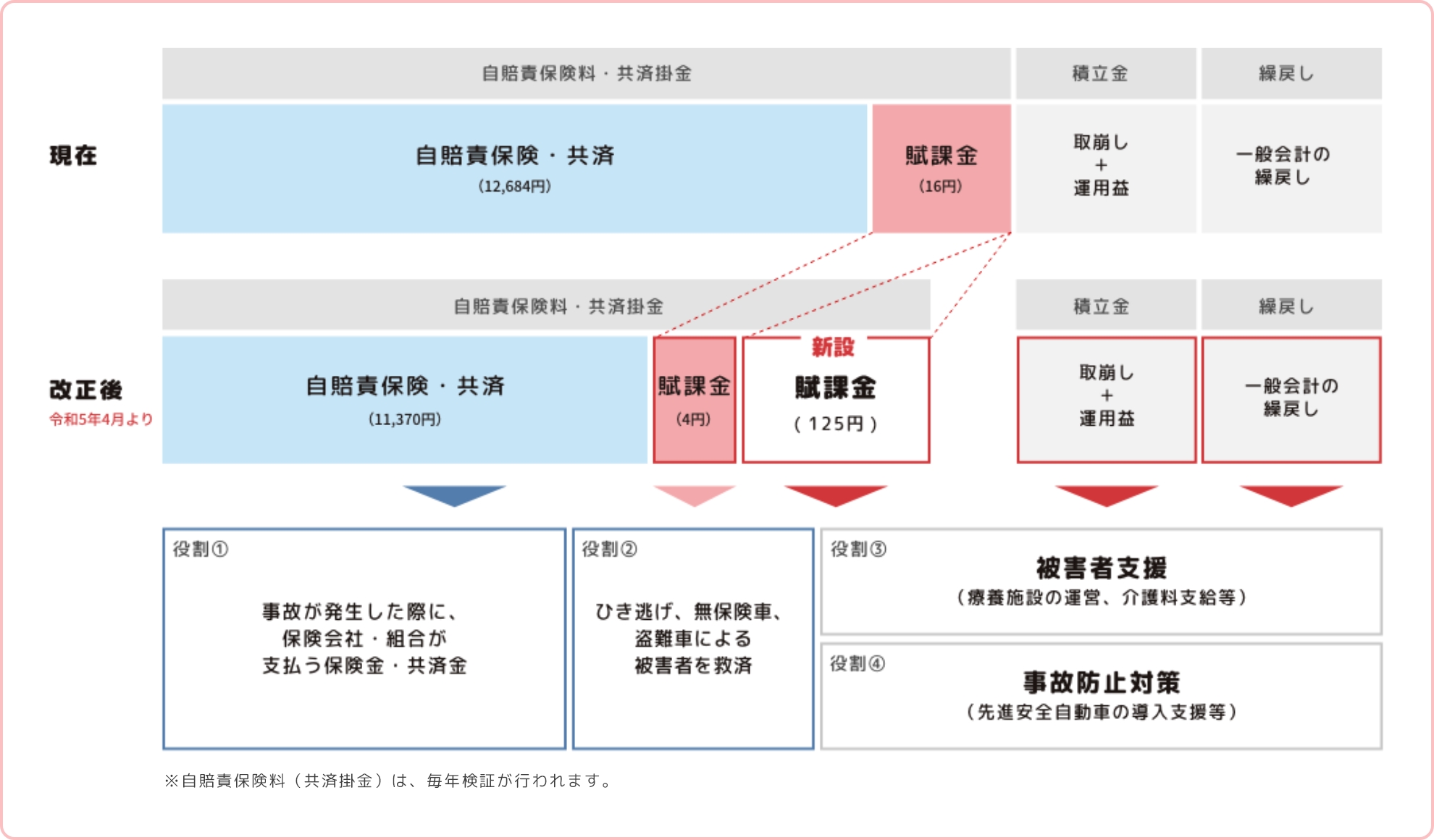

賦課金の拡充及び一般会計からの全額の繰戻しとその使い道

元々賦課金は主に自賠責保険・共済に加入していない自動車(無保険車)による事故や、ひき逃げの被害者の死亡・ケガの補償に充てられていましたが、令和5年4月の法改正により賦課金が拡充され、被害者の介護やリハビリの支援などの被害者支援の充実、先進的で安全な自動車の導入支援などの事故防止対策の推進にも活用されることとなりました。

さらに、令和7年度補正予算により一般会計からの全額の繰戻しが措置されたことにより、ナスバが設置・運営する療護センターの老朽化対策、医療技術の進展や物価高騰等の社会経済情勢の変化を踏まえた交通事故被害者の方への更なる支援強化を検討してまいります。

【財源と使途の関係イメージ(金額は自家用乗用自動車(1年契約)の場合)】

具体的な金額はそれぞれ以下のとおりです。

【主な車種ごとのひき逃げ・無保険車による事故の救済に充てる賦課金額】(1年契約の場合)

| 車種 | 令和4年度 | 令和5年度・ 令和6年度 |

差額 |

|---|---|---|---|

| タクシー (東京等) |

166円 | 37円 | ▲129円 |

| バス (営業用) |

63円 | 14円 | ▲49円 |

| トラック (営業用・2t超) |

46円 | 11円 | ▲35円 |

| 自家用 乗用車 |

16円 | 4円 | ▲12円 |

| 軽自動車 (検査対象) |

16円 | 4円 | ▲12円 |

| 原動機付 自転車 |

6円 | 2円 | ▲4円 |

【主な車種ごとの被害者支援・事故防止対策に充てる賦課金額】(1年契約の場合)

| 営業用のバス、 タクシー、トラック等 |

年間150円/台 |

|---|---|

| 自家用乗用車、 軽自動車等 |

年間125円/台 |

| 原動機付自転車等 | 年間100円/台 |

【主な車種ごとの自賠責保険料・共済掛金】(1年契約の場合)

| 車種 | 令和4年度 | 令和5年度・ 令和6年度 |

差額 |

|---|---|---|---|

| タクシー (東京等) |

93,120円 | 78,100円 | ▲15,020円 |

| バス (営業用) |

37,830円 | 31,920円 | ▲5,910円 |

| トラック (営業用・2t超) |

28,380円 | 24,100円 | ▲4,280円 |

| 自家用 乗用車 |

12,700円 | 11,500円 | ▲1,200円 |

| 軽自動車 (検査対象) |

12,550円 | 11,440円 | ▲1,110円 |

| 原動機付 自転車 |

7.070円 | 6,910円 | ▲160円 |

被害者保護増進等事業計画

令和4年6月に成立した改正自賠法により、同年4月から、恒久的な事業として実施されることとなった自賠制度による事故被害者の支援・事故発生防止対策を行う「被害者保護増進等事業」について効率的に実施するため、同事業の実施に関する事項について、自動車ユーザー団体、事故被害者団体、学識者の関係者の意見を聴取の上、「被害者保護増進等計画」を作成・公表しております。

被害者保護増進等事業に関する検討会

国土交通省では、「被害者保護増進等計画」(令和5年4月作成)に基づき、自動車ユーザー団体、事故被害者団体及び学識者等の第三者によって構成される「被害者保護増進等事業に関する検討会」を設け、毎年度、被害者保護増進等事業の効果検証を実施し、被害者保護増進等事業としての妥当性を評価・検証しております。

不安の解消やサポートにご活用ください

交通事故にあったときには

国土交通省では、交通事故に遭われた方を対象に各種制度や手続きの周知・ご案内を目的に「交通事故にあったときには」と題したパンフレットを作成致しました。突然の交通事故により、抱える課題は時間の経過とともに変わっていきます。その時々の状況に応じてこの冊子の情報をご活用ください。

交通事故被害者ノート

国土交通省では、自動車事故にあわれた方々に少しでもお力添えできればとの思いから、自動車事故被害者ご本人やそのご家族などが、事故の概要等の記録を残していただくこと、警察や自治体、民間被害者支援団体などで行われている支援制度を知っていただくことなどを目的とした「交通事故被害者ノート」を作成しました。事故被害者皆様の不安の解消やサポートにつながることを願っております。